引黄灌溉对土壤质地和小麦产量影响的试验研究

孙耀民,王 勇,王则勋,胡雅琪,赵永安

(1.运城市尊村引黄灌溉服务中心,山西 运城 044000;2.中国水利水电科学研究院,北京 100048;3.太原理工大学,山西 太原 030024)

随着人口基数的快速增加、水资源需求量不断增大、土地急速退化,目前的水源情况难以满足黄河流域生存人口的生活生产及农业生产要求。并且由于受到各种因素的影响,灌区地理位置、黄河来水情况等不同,以至于位于不同地区、不同方位的灌区现状有所差异。因此,灌溉配置的合理规划,灌溉方式因地制宜的改良问题成为目前的解决重点。随着我国引黄灌区的面积逐渐扩大,引黄灌溉在农田灌溉中的比例逐渐上升,甚至占据主要地位。灌溉可以提高土壤有机碳含量[1],土壤团聚体稳定性会增强[2],不同的灌溉处理对土壤结构组成影响不同,且这种影响不可忽视。黄河水水源较为充足,并且水中富含大量的悬浮泥沙,这样利用黄河水灌溉不用担心水源的匮乏,并且在其灌溉下土壤的物化性质也会有所改善[3]。长时间的地下水灌溉易使土壤板结,使土壤不易于农作物生长,地下水位也会下降。在众多农作物中,小麦是种植面积最大、分布最广的作物[4]。对小麦进行产量研究具有重要意义。目前,学者们对黄河流域农业用水做了很多研究工作[5-7],但有关地下水与黄河水对作物的生长对比研究缺乏详细的综述,尤其是关于作物产量、土壤容重,颗粒组成等方面。本文以冬小麦为研究对象,以不同水源灌溉及历时作为处理,记录分析作物生长指标,土壤容重及颗粒组成,探究黄河水源对小麦生长的影响。

1 材料与方法

1.1 试验区概况

本次试验的调查及试验地点位于山西运城市尊村引黄灌区,试验区目前农作物种植面积为8.02×105hm2,其中总面积的85.6%种有粮食作物;耕地面积约达5.56×105hm2,其中52%为水浇地。

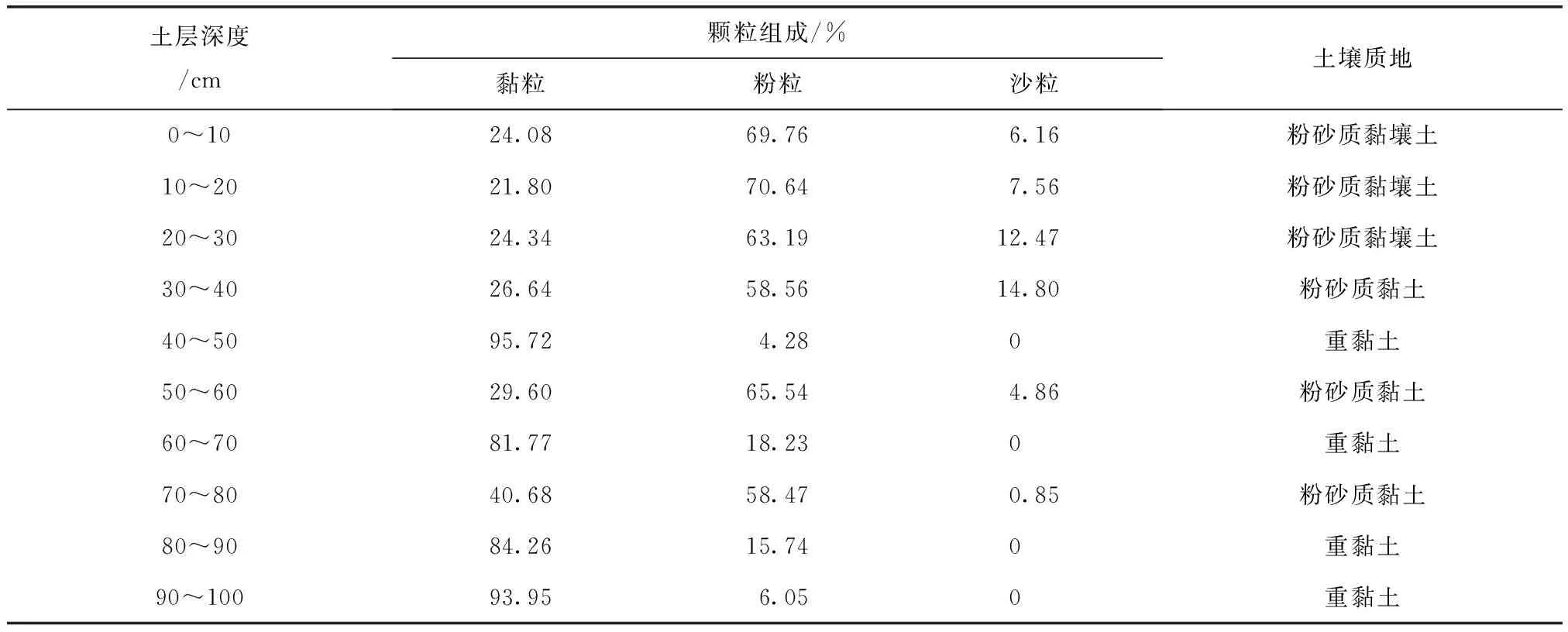

山西运城市全年受季风影响剧烈,属暖温带大陆性季风气候,多年平均降水量525 mm,降水量年际、年内分配极不均匀;年均气温13.3 ℃,日照时长2039.5 h;无霜期212 d。运城市年平均水资源利用总量为106 795万m3,其中地表水资源年均利用量26 177万m3,提引黄河水16 956万m3,约占地表水资源的65%。试验区域内光热等自然条件丰富,适宜冬小麦生长,冬小麦种植模式主要为(10月初—次年6月初)连作方式。关于试验区内使用黄河水灌溉历时10年的土壤机械组成如表 1所示。

表1 试验区内黄河水灌溉10年的土壤机械组成

1.2 试验方案

在土壤的物理属性中,颗粒组成与容重是其中重要的两项,它们对于土壤结构、水温状况、土壤肥力具有显著的影响[8]。引用黄河水进行灌溉会改变土壤的结构和质地,最为明显的是改变黏沙土的比例,使土壤溶质发生变化[9]。本次试验通过利用不同灌溉水源以及历时的处理方式研究土壤结构的组成比例和溶质状况;通过测量四类作物指标,麦穗长、麦粒数、千粒重、亩产计算分析小麦产量。

根据引黄灌区粮田水氮时空分布特征,以田间调查的方法研究此次试验,过程如下:对黄河水和井水取样,测定在对冬小麦及夏玉米生长期间进行灌水时的水温、总氮、含沙率及泥沙颗粒数据。在灌溉处理上分别采用黄河水连续浇灌、井水浇灌和黄河水井水交替浇灌;黄河水灌溉处理分别为在10/20/30历时浇灌下的土壤。每处试验区分别选取5处测样点,这样在对土壤测产时可令不同灌溉水源和历时下的数据尽量达到最小误差。

1.3 土壤及作物指标测定

土壤容重测定方法为在测坑中,采用体积为100 cm3的环刀进行取样,每10 cm深度取一次,每次取样总深度不小于100 cm;重复三次,共计取30个样本,每层三个样本,做好标记,烘干后称重测量。

颗分粒径测量仪器采用马尔文激光粒度仪-2000,通过测定可以得到所取样本粒径数据,进而区分土壤中不同粒径所占的比例。

小麦产量测定是选取1m2大小的小麦田,通过计算麦粒数量、千粒重量、麦穗长度以及所选单位面积的小麦产量,统计出小麦亩产。

2 结果与分析

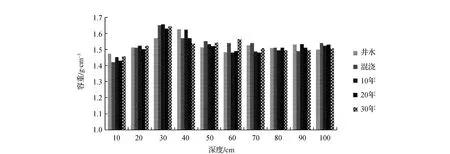

2.1 不同水源与历时对土壤容重的影响

土壤容重是在一定条件下孔隙度的自重反映,通过影响土壤的水气比例,进而影响土壤内的化学生物学过程,同时也可作为土壤熟化程度等物理性状的重要指标[10]。利用不同水源进行灌溉,其灌溉质地会有所不同,为研究这种影响程度,采用圆柱形环刀测量五种类型下的土壤表层容重,环形刀体积为100 cm3,高为10 cm。如图 1所示,可以看出尊村引黄灌区的土壤剖面存在明显的犁底层,即从土壤深度可以看到,深度为0~20 cm的土壤表层的容重要小于深度为20~40 cm的土壤容重。造成这种差异的原因可能是灌区的机械化设施的应用以及灌区土壤翻新程度不同。另外可以看出在土壤深度为0~10 cm处使用井水灌溉方式的土壤容重要高于其他的灌溉方式作用下的土壤容重,分析原因可能与井水本身的属性有关,井水中含有大量矿物质、钙元素、重金属等。井水属于硬水,长时间用其灌溉或浇水会对土壤产生一些不利影响,如会使得土壤孔隙度减少,土壤板结等。除0~10 cm土层外,其他土层的容重呈现交替变化的规律,可能受到的因素有土壤干湿状况不一,耕地背景不同等,其中的规律难以详细解释。

图1 不同灌溉水源与历时下土壤容重

2.2 黄河水灌溉对土壤颗粒组成的影响

土壤颗粒的组成会受到母质土壤以及其他外来物质影响,这些影响会对土壤产生结构和性质上的变化。从表 1可以看出,利用黄河水灌溉并且深度在0~40 cm处,土壤质地以粉砂质黏壤土为主,其中在含量方面:粉粒>黏粒>砂粒;深度在40~100 cm处,土壤主要组成部分是黏土,重黏土或粉砂质黏土,其中含量方面为:黏粒>粉粒>砂粒。这种情况的原因可能有两方面,一方面是水中悬移质泥沙以粉粒为主,对土壤具有改善作用,使其壤性提高、黏性降低;另一方面可能与自然背景及土地利用有关[5]。其他情况下的土壤颗粒情况还需进一步探讨。

2.3 不同灌溉水源和历时对小麦产量的影响

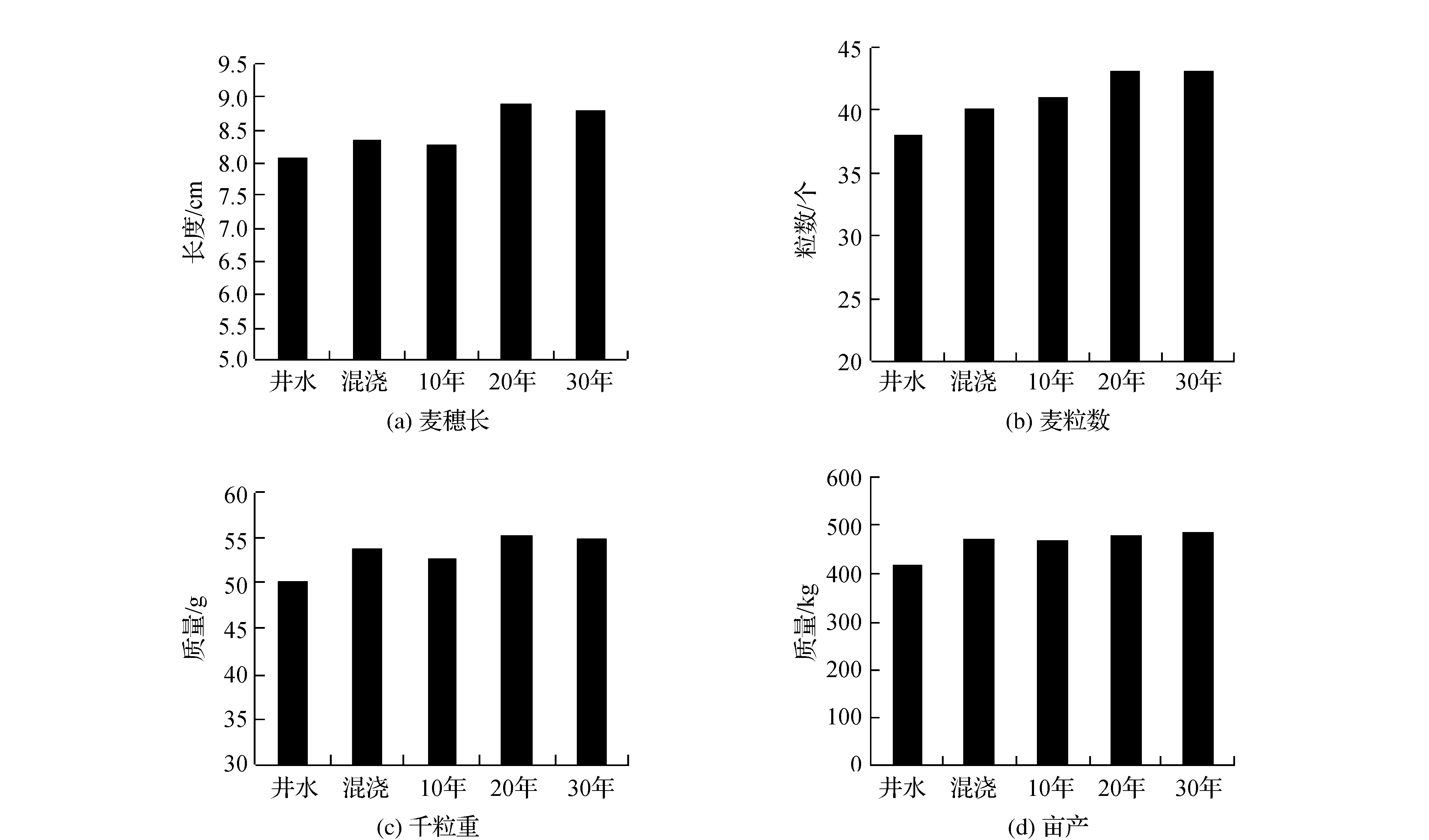

本次试验对象为冬小麦,分析调查的指标分别是作物产量、麦粒数、千粒重、亩产及麦穗长。其中作物产量即亩产可以直接反映出作物的生长环境状况,对作物的生长起正作用还是负作用。试验控制因素为不同灌溉水源及历时。

将数据整理,可以得到如图 2所示的小麦产量表。观察数据可以得知处于不同灌溉水源及历时下的土壤所产出的作物产量是有所不同的。

图 2(a),在五种不同的灌溉处理下,麦穗的生长范围居于8.0~9.0 cm之内,对其进行排列比较可知麦穗长度:20年>30年>混浇>10年>井水浇灌,差异并不明显。由图2(b)可知,平均在每个麦穗上的麦粒在38~43粒之间,30年>20年>10年>混浇>井水浇灌,可以看出黄河水浇灌的麦粒数要多于混浇以及井水浇灌,黄河水浇灌麦粒数相较于井灌麦粒数要增加5粒左右。由图 2(c)可知,在这五种浇灌处理下,其千粒重范围为50~56 g之间,浇灌方式大小排序为20年>30年>混浇>10年>井水浇灌,可以看出最高千粒重出现在黄河水灌溉方式中,最低千粒重出现在井水灌溉中。由图2(d)可知,小麦亩产在400~500 kg 之间,井水灌溉黄河水灌溉10年井黄混浇黄河水灌溉20年黄河水灌溉30年,根据亩产数据分析可知,井黄灌溉相较于井水灌溉,亩产量提高13.9%,黄河水灌溉相较于井水灌溉,10年灌溉历时产量提高12.7%,20年灌溉历时产量提高15.2%,30年灌溉历时产量提高17.1%,因此可以提出在提高农作物产量方面,引用黄河水灌溉方式要优于井水灌溉,对提高产量明显的效果。

图2 小麦产量

3 结 论

为了研究在不同灌溉水源及历时下,土壤指标及农作物生长状况的差异及其所受影响,此次研究地点为运城市尊村的引黄灌区,研究包括五种灌溉处理,探究其下土壤性质及小麦的生长指标,如小麦产量,土壤颗粒等,研究得出以下结论:

相比于井水,黄河水含有更多的作物所需元素,如氮元素,元素含量随灌水量的不同而不同;水温随时间变化较大;一般时期水中悬浮颗粒主要是粉粒,但也会随着时期而变化。

土壤存在分层情况,并且存在犁底层,深度大约在30~40 cm处;黄河水连续灌溉相较于井水灌溉,表层土质会优于底部土壤,表层黏性要低于底部土壤黏性,土壤具有不易板结、容重不易加大,通透性较高的优点。在不同水源及历时灌溉下,小麦生长状况不同,千粒重、麦穗长、粒数以及亩产都具有一定差异,值得注意的是相较于其他水源灌溉,黄河水灌溉对小麦具有约10%的增产效果,因此利用黄河水灌溉可以在不同程度上增加亩产,提高小麦产量。