法治专册教学“思维工具”开发例谈①

◎王静娟

小学阶段法治教育强调在尊重法律知识准确性的基础上,将“法言法语”转化为“童言童语”,促进学生对法治知识的理解,从而为其法治意识的形成与发展奠基础。其中,道德与法治六年级上册教材作为法治专册,开展集中的法治教育。四个单元“我们的守护者”“我们是公民”“我们的国家机关”“法律保护我们健康成长”,以宪法精神为主线,突出国家意识和法治意识培育,力求沟通儿童生活,帮助学生初步形成系统的法治认知,逐步养成“自觉守法、遇事找法、解决问题靠法的思维习惯和行为方式”[1]。本册教材内容涉及诸多法治知识,通常比较枯燥而抽象。如何以生动、形象的方式激发学生的认知兴趣和理解,便成为教学的关键。我们立足教材提供的素材,尝试将图表、思维导图等工具引入课堂,展开了教学探索。在此,以第6课“人大代表为人民”为例,作一阐述。

一、“完善”教材知识示意图,促进法治知识认知

第6课“人大代表为人民”是第三单元“我们的国家机构”第二个内容,其在了解“国家机构有哪些”基础上,进一步引导学生初步了解我国的民主制度。教材在活动园等栏目中,多次使用图示、表格、连线等思维工具,并辅以相关链接和阅读角等,帮助学生深化法治知识理解。这提示我们在教学中,要充分开发教材提供的素材和思维工具。

“人大代表为人民”一课包含人民选出的代表”“责任在肩 人民在心”“我们是场外‘代表’”三个话题,涉及人大代表的产生方式、选举程序、选举资格、构成和职责等基本知识。其内容多且零碎,教学难度较大。教材在活动园等栏目使用了多种图示,提示我们要借助各类思维导图,有效突破这一教学难点。

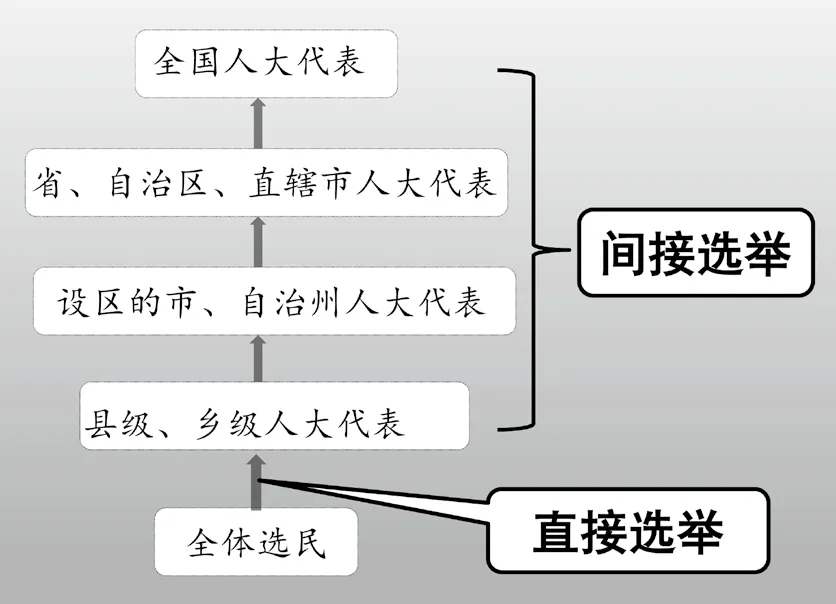

例如,教材在第一个话题“人民选出的代表”中,以刘力这一人物为线索,串起人大代表的选举方式、选举程序、选民资格等知识点,旨在让学生初步感受人民是国家的主人,参与选举是人民行使当家作主权利的最重要方式,也是公民参与法治生活的最重要途径。教材在活动园借用“李叔叔介绍当选过程”,使用一张简单的示意图,呈现全国人大代表产生的基本程序(全体选民-县级、乡级人大代表-设区的市、自治州人大代表-省、自治区、直辖市人大代表-全国人大代表),并以知识窗介绍直接选举与间接选举。这一设计提示教学要立足学生生活,使选举相关知识与学生建立联系。

教学中,教师以这一图示为线索,从介绍与每个孩子息息相关的义务教育免费政策的制定开始,引出人大代表这一概念;通过简单介绍人大代表代表人民参与国家政策制定的过程,引出各级人大机关的名称。由此引发学生的好奇心:人大代表到底怎么选?选谁呢?谁来选呢?于是,教师进而立足地方生活,以“曹桥街道事务管理的人大代表是怎么选出来”为切入点,鼓励学生采访学校校长(街道人大代表)。

通过采访,学生知道了校长成为街道人大代表是所在区域全体选民每人一票直接选举而产生,由此,直观感受直接选举。在此基础上,教师呈现选举相关新闻,介绍嘉兴市人大代表、浙江省人大代表、全国人大代表的选举过程,引导学生结合初步学习成果和教材内容展开探究,尝试用思维导图呈现选举程序。

学生通过探究和讨论分享,对教材活动园图示和知识窗内容有了深入理解,进一步明确了直接选举是选区选民一人一票选出来的,而区级以上各级人大代表是由间接选举方式而产生的,从而自主完善了思维导图(见图1)。如此,帮助学生全面理解教材活动园和知识窗的设计意图,打通其知识联系,对选举程序形成比较完整的认知。

图1 全国人大代表产生的基本程序

二、“拓展”教材数据对比图,深化法治生活理解

数据图、饼状图等图表是常用的思维工具,其中内含丰富的知识信息和思维线索,不仅能促进学生的深度思考,更能锻炼学生提取有效信息、发现和解决问题的思维能力。法治专册教材在相关栏目中也经常使用数据图表,以直观生动地呈现相关内容,帮助师生系统理解和把握法治知识与生活的联系。

例如,第6课“人大代表为人民”第二个话题“责任在肩 人民在心”,以全国人民代表大会的召开为引,引导学生进一步了解人大代表的构成具有广泛的代表性,从而认识到人大代表依法履职,对人民负责,受人民监督。教材在活动园栏目呈现了两组资料:资料1特别使用多个饼状图,展示不同领域的基层代表比例;进而以资料2的文字表述,引导学生感悟人民代表大会制度的本质,即人民代表为人民,全国人民代表大会是最高国家权力机关,其选出的人大代表在最大程度上反映了人民群众的意愿。

客观而言,这一政治生活对于六年级学生比较陌生,人大代表参与社会政治事务管理可说是其认知的空白区。而饼状图等图表工具的使用,能生动地呈现相关知识的联系,促进学生深化理解和感悟。于是,教师对教材活动园的饼状图进行了“拓展”开发,通过多次使用数据表和饼状图,帮助学生直观认知人大代表的构成特点。

课堂伊始,教师以2021年3月全国人民代表大会召开的新闻报道导入,引导学生思考全国人大代表都由哪些人组成,从而初步发现全国人大代表来自各行各业,还有少数民族代表;进而请学生观察教材活动园呈现的第十三届全国人大构成比例图,分析全国人大代表的构成特点。如此为学生提供思维支架,引导学生在阅读教材中抓住关键词,分别从民族、性别、工作岗位等,发现人大代表的构成具有广泛性、平等性等特点,进而思考人大代表的构成为何要如此广泛。学生初步认识到,只有最大程度上代表不同的群体、不同身份,才能最广泛地代表人民去行使国家权力,参与国家管理。

在此基础上,教师呈现表1,请学生思考与上届相比,第十三届代表构成比例发生了什么变化?通过直观形象的数据对比,学生自然发现,本届人大代表中一线工人、农民和专业技术人员等基层代表数量有所增加,党政领导干部数量有所下降。学生自然会产生疑问:这是为什么呢?此时,教师请学生分享课前调查“人大代表所属行业”成果 ,并以柱状图呈现一位学生的调查成果(见图2)。

表1 两届人大代表构成对比

图2 人大代表所属行业柱状图

通过三张图表数据的对比思考,学生不约而同地发现,人大代表的职业非常具有“广泛性”,进而联系教材提供的资料2,认识到人大代表代表人民行使当家作主的权利,基层代表比例的提高有利于调动基层群众参政议政的积极性和主动性,有力推动了许多民生问题的解决。由此,学生通过提取图表关键信息,深入探究人大代表构成背后的原因,从而明晰人大代表广泛性的含义和意义,实现了对相关知识的理解与认同。

三、构建系统知识结构图,增强法治实践认同

“人大代表为人民”一课的三个话题“人民选出的代表”“责任在肩 人民在心”到“我们是场外‘代表’”内容各有侧重。第一个话题关注选举方式、选举流程、选举资格等基本知识的普及,帮助学生初步认知选举的重要价值;第二个话题则关注人大代表履职尽职,初步感悟权利与义务、权力与责任的一致性;第三个话题则“回到”学生自身,强调“我们”是场外代表,链接学生自身生活,在前面基本政治知识学习基础上,感悟参政议政是每个公民的权利和责任。

教材的这一内容设计具有清晰的逻辑思路,注重引导学生层层深入,逐渐认识、理解和认同我们的根本政治制度。不难理解,“我们是场外‘代表’”作为本课的结尾话题,重在引导践行,鼓励学生走进社会生活,通过提出问题和建议,亲身体验公民的权利和责任。也因此,许多教师都会在本课结束后,开展问题调研、提出建议等社会实践活动。

我们在教学实践中体会到,此类活动应建立在学生系统认识和理解“人大代表为人民”的基础上,通过实践体验进一步强化相关政治生活认知的自主建构,才能更好地促进学生涵养法治意识,形成学法用法的思维习惯和行为方式。

因此,教师在第三个话题教学中,将“两会”期间的热点电视栏目《我有问题问总理》引入课堂,生动呈现时下社会关注的民生热点话题。学生深切感受到,老百姓参政议政反映民意的渠道越来越多,我们的知情权、参与权、表达权、监督权得到充分的保障……由此,引导学生总结“我们”参政议政、建言献策的方式和途径。

在此基础上,教师带领学生回顾“人大代表为人民”一课内容,鼓励学生开展小组合作,“认领”内容,尝试自主绘制知识结构图。例如,有小组对民主选举的方式进行了总结,有小组则对人大代表的职权做了分类呈现;之后,通过小组交流分享,互相取长补短,达成共识。教师则一边总结,一边组合各组探究成果,将相关知识点串联起来,构建了点、线、面相结合的图示(见图3)。

图3 全课知识结构导图

通过结构导图的自主梳理和“组装”,学生深入回顾所学内容,并展开了新的思考,对人大代表为什么要勇于担当、怎样更好地发挥作用等有了更加深入的理解。由此,自主建构起对“初步了解人民是如何行使参与国家管理的,人民代表大会制度为何是我国的根本政治制度”[2]的系统认知和理解,政治认同培育内在其中。而这将成为学生进一步开展相关社会实践,深化政治生活感悟和理解,从而增进认同的基础,也为初中阶段的学习奠定坚实基础。

立足教材的思维工具开发与使用,让抽象的法治知识更加“接地气”,以直观、形象的方式沟通了“法”与学生生活。学生在法治专册教学中,借用多种思维工具经历了观察、分析、判断、反思等理性思考过程。这样的法治知识学习过程本身闪耀着思维的火花,引领学生真正走进法治生活,实现了道德的自主建构和法治思维的养成。