两种为害柳树的片角叶蝉感器扫描电镜观察

于 凯, 戴子威, 李 虎,2*

(1.陕西理工大学 生物科学与工程学院, 陕西 汉中 723000; 2.陕西省资源生物重点实验室, 陕西 汉中 723000)

昆虫感觉系统的一个重要部分是由大量被称为感器的高度不同的器官组成的,这些感觉器官位于触角、喙和腿等身体的其他部位[1]。昆虫在长期进化过程中形成了独特的环境适应能力,体壁演化出具有不同功能的特定感器。昆虫触角具嗅觉、触觉和听觉功能,其表面感器在昆虫的寄主定位、识别、取食、觅偶、交配、繁殖、栖息、防御与迁移等过程中起重要作用[2];喙是重要的取食器官,其分布的感器是昆虫感受外界化学信号、物理刺激的重要结构,与神经系统一同调控昆虫的行为[3];足部配合触角和喙共同完成觅食行为,其感器具有感受附着物震动确定食物范围作用[4]。研究昆虫感器有助于理解昆虫的感觉机制,探索外界因素如何影响昆虫各种适应性行为,进一步掌握昆虫与外界环境间的相互关系[5]。

片角叶蝉为片角叶蝉亚科(Idiocerinae)昆虫的总称,隶属半翅目(Hemiptera)头喙亚目(Auchenorrhyncha)叶蝉科(Cicadellidae)。片角叶蝉全世界现有114属近800种,我国共记录22属78种[6-7]。该类群多取食柳树、白杨等,刺吸式口器取食植物的汁液[8],为危害杨柳科植物的主要害虫之一。

Schneider[9]首次对昆虫感受器类型进行详细描述,Klein等[10]首次利用扫描电镜对叶蝉科昆虫进行化学感器形态学调查,Leopold等[11]结合扫描电镜与透射电镜探究了大叶蝉亚科的Homalodiscacoagulata不同龄期喙端感器形态结构与植物取食部位关系,D’Urso和Ippolito[12]通过Magicicadacassini触角上腔锥型感器电生理测试探究触角感受器中的嗅觉功能,Stacconi和Romani[13]通过触角超微结构探究了Scaphoideus titanus触角感器与空气振动、温度和湿度变化的联系。目前,国内对于叶蝉感器扫描电镜观察研究较多,戴仁怀等[14]采用扫描电镜对黑尾叶蝉(Nephotettixcincticeps)雌雄成虫触角、复眼、单眼和前足跗节外部感器形态进行了观察和研究;张雅婷等[15]运用扫描电子显微镜技术,观察了两种角顶叶蝉雌、雄成虫的触角形态及其感器的类型、数量和分布;苏梅等[16]观察了优雅粗端叶蝉(Taurotettixelegans)雌、雄成虫触角及其感器的形态、数量和分布,为叶蝉科昆虫触角感器的系统研究提供参考。乔利等[17]应用电镜扫描技术,观察比较了小贯小绿叶蝉(Empoascaonukii)与凯小绿叶蝉(Empoascakaicola)成虫雌、雄两性的触角及感器的形态;郭付振等[18]观察比较了黑斑双叉叶蝉(Chlorotettixnigromaculatus)成虫雌、雄两性的触角及其感器的形态、数量和分布,为叶蝉的行为生物学、化学生态学和电生理学的研究提供参考。片角叶蝉为叶蝉科最大树栖类群,尚未见其感器超微结构研究报道[19]。本研究利用扫描电子显微镜(SEM)技术,对为害柳树的两种片角叶蝉:柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉的触角、喙端、前足末端进行扫描,观察感器类型、数量和分布,对感器功能进行讨论分析。

1 材料和方法

1.1 标本采集与保存

2019年7月,于陕西省汉中市洋县华阳古镇,海拔高度1084 m,使用扫网法在柳树上采集2个叶蝉种群,共47只,雄性标本12只,雌性35只,将采集的新鲜标本直接浸泡于无水乙醇中,带回实验室编号低温保存。

1.2 标本鉴定

借助体式显微镜(Olympus SZX7)对采集到的两个种群标本进行形态学观察和鉴定。种群1标本:体褐色,前胸背板和小盾片淡黄白色(图1(a)),雄虫外生殖器连索呈“十”字形,阳茎干简单、端向变细,经鉴定为柳宽突叶蝉(Idiocerussalicis(Li,Cao et Li,2010))[20];种群2标本:体淡绿色,前胸背板淡绿色,小盾片浅黄绿色(图1(b)),雄性外生殖器连索Y形,阳茎干背向弯曲,符合黑纹片角叶蝉(Koreoceruskoreanus(Mastsumura,1915))特征[21]。

(a)柳宽突叶蝉,雄 (b)黑纹片角叶蝉,雄图1 柳宽突叶蝉、黑纹片角叶蝉成虫外形

1.3 感器扫描电镜观察

样品制备:将保存的标本从无水乙醇中取出,待酒精挥发后,取雄、雌性柳宽突叶蝉(Idiocerussalicis)在解剖镜下用昆虫针分别将供试标本的触角、喙、前足取下,固定于样品台的导电碳胶上,放进载物台。黑纹片角叶蝉(Koreoceruskoreanus)以同样的方法进行取样。

扫描电镜观察:选择合适的观测倍数,设置加速电压为5 kV,适当调整焦距、对比度、亮度进行拍照观察。观察感器的分布位置、数量、形态特征,测量感器长度、宽度、基部直径等数据并记录。

感器鉴定:依据余海忠[22]、刘丽玲[23]等对昆虫感器的描述,识别鉴定各种类型感器。

2 结果与分析

2.1 触角、喙端、前足末端等部位的形态描述

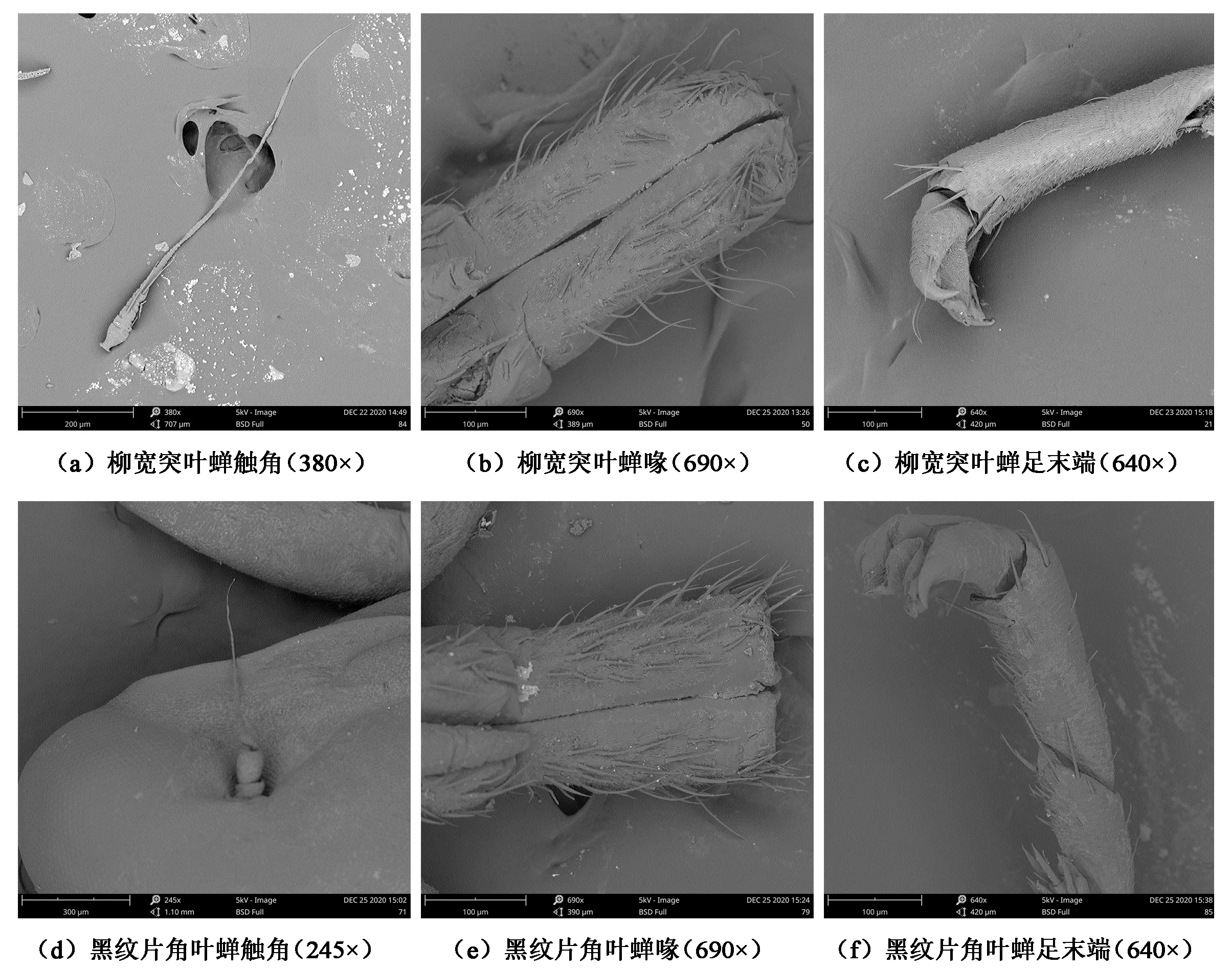

柳宽突叶蝉(Idiocerussalicis)和黑纹片角叶蝉(Koreoceruskoreanus)成虫触角形态相似,整体细长呈刚毛状。柳宽突叶蝉触角全长700~760 μm(图2(a)),黑纹片角叶蝉触角全长750~800 μm(图2(d))。喙端位于头的下方,贴近胸部,柳宽突叶蝉喙部末端弧圆形(图2(b)),黑纹片角叶蝉喙部末端方形(图2(e))。前足末端分裂为两部分,爪状(图2(c)、(f))。

图2 柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉触角、喙端和前足末端扫描电镜观察

2.2 两种叶蝉成虫感器种类、形态和分布

对两种叶蝉的雌、雄性成虫感器观察发现,雌、雄之间无明显差异,感器类型、数量及分布相似,两种叶蝉触角感器数量均较少、足末端次之、喙端最多,见图3、图4。柳宽突叶蝉感器种类多于黑纹片角叶蝉,除SchⅡ以外,其余感器均是柳宽突叶蝉数量更多,SbⅡ型和Sca型感器未在黑纹片角叶蝉中发现,Sca在叶蝉科昆虫中尚属首次发现。

2.2.1 毛型感器(Sensilla trichodea,St)

数量最多,分布最广,生长在圆形突起的凹窝内,向上逐渐变细,至端部呈细尖状(图3(a)—(c),图4(a)—(c)),在柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉中分布没有差别,根据有无纵纹、弯曲程度分为3种亚型:StⅠ、StⅡ和StⅢ。

StⅠ型整体细长,基部较细,端部较尖,表面光滑,略微弯向表面生长。柳宽突叶蝉中StⅠ感器长度(66.149±22.065) μm,基部直径(2.725±0.808) μm;黑纹片角叶蝉中其长度(45.040±25.008) μm,基部直径(2.584±1.150) μm。

StⅡ型数量分布最多在喙端,足末端次之,触角梗节分布仅有几根。StⅡ整体细长,基部略粗向顶部逐渐变细与底面形成约45°夹角,表面具有纵纹,略微弯曲,顶部尖锐。柳宽突叶蝉中StⅡ感器长度(48.260±17.642) μm,基部直径(3.130±0.696) μm;黑纹片角叶蝉中其长度(47.430±14.946) μm,基部直径(2.690±0.940) μm。

StⅢ型在柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉均直立于喙末端,整体笔直,表面具纵纹,端部弯曲或笔直,顶部尖锐。柳宽突叶蝉中StⅢ感器长度(77.430±3.933) μm,基部直径(4.350±0.652) μm;黑纹片角叶蝉中其长度(58.100±1.556) μm,基部直径(4.850±1.025) μm。

图3 柳宽突叶蝉感器扫描电镜观察

图4 黑纹片角叶蝉感器扫描电镜观察

2.2.2 刺型感器(Sensilla chaetica,Sch)

外形刚直如刺,表面具纵沟,直立在跗节表面,突出于其他感器(图3(d)、(e),图4(d)、(e)),根据其长度和光滑程度可分为SchⅠ和SchⅡ亚型。

SchⅠ型较长,表面具明显纵沟,散生分布,在柳宽突叶蝉中长度(56.670±7.819) μm,基部直径(7.870±3.651) μm;黑纹片角叶蝉中长度(62.370±9.410) μm,基部直径(3.870±0.912) μm。

SchⅡ型较短,表面具细纹,在柳宽突叶蝉中长度为(28.700±6.716) μm,基部直径为(3.340±1.111) μm;黑纹片角叶蝉中长度为(23.050±8.273) μm,基部直径为(43.500±1.131) μm。

2.2.3 锥型感器(Sensilla basiconica,Sb)

具有光滑的环状基座,整体粗细变化较小,种类和数量仅次于毛型感器(图3(f)、(g),图4(f)),按照感器形态和大小可以分为两种亚型:SchⅠ和SchⅡ。其中柳宽突叶蝉两种感器均有,黑纹片角叶蝉仅发现具有SbⅠ。

SbⅠ型生长在喙末端,基部有轻微隆起,表面具纵纹,端部较钝,在柳宽突叶蝉中长度(28.700±6.716) μm,基部直径(15.350±0.071) μm;黑纹片角叶蝉中长度(14.000±3.772) μm,基部直径(2.230±0.510) μm。

SbⅡ型仅柳宽突叶蝉有分布在足末端,基部有轻微隆起,整体扁平,端部较突、钝圆,均生长在鞭节上的凹窝内,长度(14.900±2.546) μm,基部直径(4.840±2.058) μm。

2.2.4 腔型感器(Sensilla cavity,Sca)

表皮内陷形成空腔,Sca腔穴口径圆形,无凸出物(图3(h)),该感器数量较少仅在柳宽突叶蝉梗节和鞭节各分布1个,空腔直径梗节上为1.860 μm、鞭节上1.540 μm。

2.2.5 微毛

微毛体型微小,结构单一(图3(i)),在触角(柄节、梗节)、喙、足末端均有大量分布(>30根),基部较宽,表面光滑,弯曲顶部,末端尖细,约倾斜30°生长。柳宽突叶蝉中微毛长度(5.960±5.716) μm,基部直径(1.030±0.283) μm;黑纹片角叶蝉中长度(6.980±1.838) μm,基部直径(1.440±0.028) μm。

3 讨论与结论

本文对柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉的雌、雄成虫触角、喙端、前足末端超微形态进行了电镜观察,结果发现5种感器的9种亚型,分别为StⅠ、StⅡ、StⅢ、SchⅠ、SchⅡ、SbⅠ、SbⅡ、Sca和微毛。其中Sca首次在叶蝉科昆虫中发现。

两种片角叶蝉触角上分布4种:StⅠ、SbⅠ、Sca和微毛;喙端分布有4种:StⅠ、StⅡ、StⅢ和微毛;前足末端6种:StⅠ、SchⅠ、SchⅡ、SbⅠ、SbⅡ和微毛。柳宽突叶蝉9种亚型都有,黑纹片角叶蝉上未发现锥型感器SbⅡ和腔型感器Sca,柳宽突叶蝉感器数量除刺型感器SchⅡ以外均多于黑纹片角叶蝉。

两种叶蝉触角均分布有StⅠ和SbⅠ感器,柳宽突叶蝉较黑纹片角叶蝉多Sca,触角分布感器数量较少。其中,毛型感器在叶蝉科中普遍存在,在所有已进行超微结构观察的叶蝉触角上均有发现[12-18,24-26],其功能研究也最为清晰,具有机械感受功能和化学感器的功能[27]。锥型感器对外界气味刺激具有感受功能[28],主要用于寄主的选择,SbⅠ型分布于两种叶蝉触角柄节,可能与其共同取食为害柳树有关。腔型感器Sca在叶蝉科未见报导,为首次发现,分布数量较少,本次实验中仅发现有两个。

两种叶蝉喙端仅分布有大量毛型感器(StⅠ、StⅡ和StⅢ)和微毛。大多数昆虫感器研究报导毛型感器分布最广、数量最多[17],在柳宽突叶蝉和黑纹片角叶蝉中毛型感器数量很多仅低于微毛数量,大多分布于喙端,喙端感器数量最多。微毛体型短小,结构单一,但数量最多,广泛分布于这两种叶蝉表面。

足末端分布有StⅠ、SchⅠ、SchⅡ、SbⅠ、SbⅡ和微毛,分布数量不是最多,但种类最为丰富,其中SchⅠ和SchⅡ仅在足末端分布,刺型感器直立于足末端表面,明显高出其他感器许多,这一结构特点也使它首先接触外界环境[29],是具有化学接受功能和感受机械刺激功能的机械感器[15]。

昆虫感器的形态、分布、数量特征在科、亚科、属、种不同分类阶元中皆存在差异[5],大多数学者普遍认为亲缘关系近的昆虫感器特征也更加相近[29]。本研究通过扫描电镜,对两种片角叶蝉头、喙、足末端感器类型、数量、分布情况进行了观察,了解感器的形态及超微结构,为深化叶蝉感器超微结构研究提供了一定的基础资料。