宁肯:在文学的世界里”野蛮生长“

宁肯,中国作家协会全委会委员,北京市作家协会副主席,曾任《十月》常务副主编,现为北京老舍文学院专业作家。主要作品有《宁肯文集》(八卷,包括长篇小说《天·藏》《蒙面之城》《三个三重奏》《环形山》《沉默之门》、散文集《北京:城与年》《我的二十世纪》、非虚构作品《中关村笔记》)。曾获老舍文学奖、首届施耐庵文学奖、第七届鲁迅文学奖、美国纽曼文学奖提名等。

“缓慢,耐心,结实,一个生长期很长的人。”作家宁肯曾这样形容自己。

在自家的小花园里,宁肯邀请我们在亭子里围坐,那里有天然凉爽的荫蔽。他端着一只貌似用了多年的粉色米老鼠茶杯,一边饮茶一边畅快地与我们聊着天。若是走在大街上,你或许很难从茫茫人海中一眼挑出他来。而此刻,身着休闲装、精气神十足的长者,富有哲思、有所追求的作家,折服于西藏盛大存在的虔诚汉子,听摇滚乐、玩微博的“老炮儿”……宁肯闯荡世界的各种生命形态全都扑面而来,如山谷里星星点点的萤火虫般,吸引着我们追逐起他那些“野蛮生长”的日子。

从老实人到“闹将”,从“闹将”到文学青年

时间追溯到20世纪70年代,中学生宁肯对文学的向往还很模糊。这个老实的孩子原本经常受人欺负,偶然间他发了一次狠,竟吓到了全班同学。“那一刻,当我威吓住所有人后,突然体验到那种威吓是一种权力,能令人恐惧的权力。”

这给他带来一种快感,在那个对孩子来说很自由的年代,这种快感让他解放了天性。正因为发现他能把其他同学震慑得服服帖帖的,所以老师让他当了班级里的军体委员。孩童的天性开始蓬勃生长,弱弱的小草成了带刺的荆棘,一个老实的孩子变成了调皮捣蛋的 “闹将”。

一年冬天,天气很冷,他带着一帮男同学在一周之内把整个教室的玻璃砸碎,把暖气阀门打折,暖气水流了一地。班主任和女生们在前门扫水,他和男生们就在后边堵。他还率领男生们集体迟到,把老师急了个半死。

权力让人向往,快感使人沉溺。如果耽于这种权力与快感,也许今天出现在我们面前的不会是一位健谈的作家。他从完全的“野蛮”转向“生长”的道路,源于一次写作文的经历。

中学时代的宁肯,作文总是不及格,最好的一次评价是个“中”。直到高一分班,学生们按照学习情况的优劣被组成好班和差班。以宁肯的成绩,他是要去差班的,但因为他是军体委员,就被留在了好班。作为好班里成绩最差的学生,他一下子感到了落寞,一冲动就用自己的方式写分班的故事——他幻想自己是一个特别不服气的差班孩子,在班长的帮助下一步一步奋斗进入好班——洋洋洒洒写了四千多字。从来没有被评过“优”的宁肯,在那次写作中竟完全没有感到语言表达上的障碍,一口气完成了这篇长文。“上交时我特别忐忑,因为我从来没有这样写过作文。”

而当这篇作文被老师放在全班甚至全校展示后,宁肯一下子从一个差生变成了一个写作明星。他第一次从老师口中得知,自己写的这篇长文叫作“小说”。从那以后,宁肯对文学有了一种信心,他觉得自己能够写小说,同时开始看更多的小说——荆棘上第一次长出了花苞。

文学是他生长的养料,在无数文字与纸张的灌溉下,宁肯自然而然地开始向往更广阔的视野。恢复高考的第一年,成绩垫底的宁肯萌生了考大学的想法。班主任不相信他能考上,以为他是在开玩笑:“如果你能考上大学,我就不教书了。”

第一次高考,宁肯果然落榜了。他复读之后接着考,最后分数还是不到录取线。由于北京各所大学扩招建分校,宁肯得以进入北京师范学院第二分院。

他读了四年大学,也就看了四年书。

从老实孩子到“闹将”,只需要一瞬间;从“闹将”进入文学世界,宁肯却花了大量的时间。他如饥似渴地从文学中汲取养分,自在地生长着。

从北京到西藏,从西藏到北京

长时间的文学浸润让宁肯心中的文学理想呼之欲出。大学毕业后他成了一名语文老师。

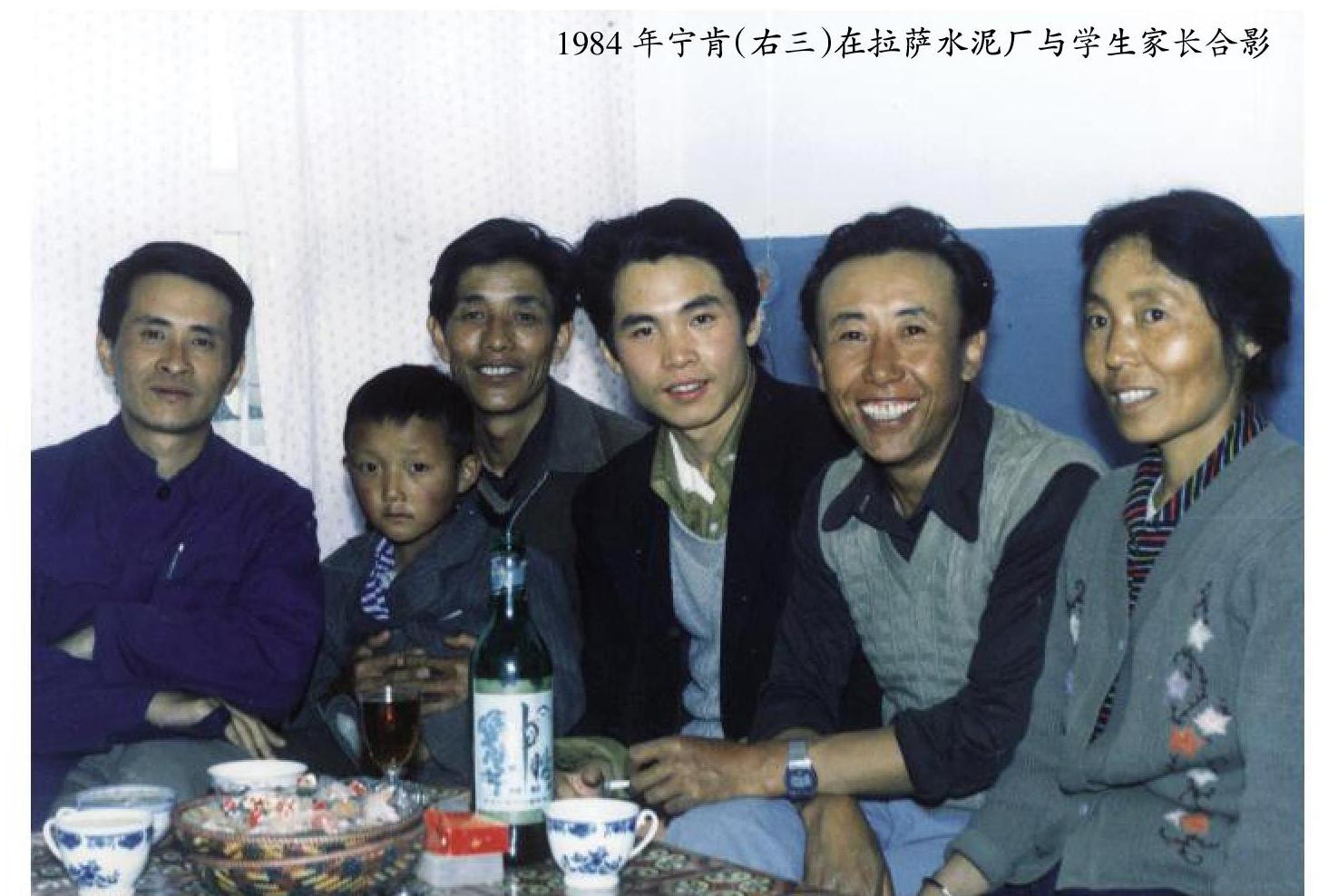

北京组织援藏教师队时,宁肯毫不犹豫地报了名,为了远走高飞,寻找心中的文学梦。

提到西藏,我们会想到什么?是高原、雪山,是布达拉宫,还是镶嵌在藏刀上的红宝石?对于宁肯来说,没人能把西藏给他的震撼用文字描述出来。“西藏具有音乐全部的特点:抽象的、非叙事的、非语言的。你看着这些环境、这些整体,其中所有的生活都是在大环境里发生的,你无法脱离。如果没有大环境关联的话,小事也无法表达出来。西藏是一个完整的存在。”

西藏的狂野、原始和神秘正对宁肯的胃口,他的枝蔓在西藏的空气中肆意驰骋着,他进入西藏庞大的存在之中,一览众山小。

他看不上别人对西藏的描写,自己也写得很少。然而荆棘上的花苞初次盛开,就孕育了如惊雷般炸响文坛的《天湖》和《藏歌》两篇散文。

1987年宁肯从西藏回来,进入报社工作,辗转去了广告部,这是一个“和自己本性特别相反”的地方。

为了做好这份工作,他换了一种方式成长,收回了遮天蔽日的枝蔓,将自己包裹起来。在商业上获得成功的同时,他骨子里仍旧是文人。1997年的一天,他开车路过音响店,听到了《阿姐鼓》的歌声。

“我从西藏回来好几年了,这几年间,我在西藏的经历早就开始发酵了。它一下子引爆了我对西藏的感觉,我不敢再往下听了,我要是再听下去,这工作就没法干了。”

他有意地卸下广告部的工作后,西藏旧梦的种子,终于开始萌芽。宁肯重新成为报社编辑,重新开始写作。没有人知道他还是一个作家,没有人知道他在创作。然而文学唤醒了他的记忆,激活了他的生命,他的生活变得广阔无比。他像挖掘陵墓般一点点取出自己的记忆和想象力,重新组建出一座《蒙面之城》。

北京、西藏、广告部、报社,宁肯从始至终都在这条名为“文学”的道路上生长着,而这一切也构成了他的文学世界。

从摇滚乐到数学,从数学到一切

谈到如何形容现在的自己,宁肯说:“我觉得我还是在成长,可能慢了一点,但是还在往前走。”

宁肯是一位跟得上潮流的写作者。他会使用微博分享自己的生活,面对写作所需而自己恰好不懂的知识,他会看书学习、上网查阅资料,以此来不断成长。他认为这是当作家的好处——你能不断去接触新的事物。在《蒙面之城》的后半段,主人公马格成为一名摇滚歌手。为了了解摇滚乐,宁肯在网络上看了几十万字有关摇滚的资料,做了十多万字有关摇滚乐的笔记,还去看了现场演出。

接受采访时,宁肯正在创作关于数学家冯康的作品,为此他找了大量有关数学的书籍,以支撑他文中出现的数学专业名词。

作为生理上的老年人,宁肯不认为年长者和青年人在创造力上有什么差别,年长者反而有更多的精力與时间去发挥自己的创造力。

“生命并不是一个衰老的过程,而是一个不断创造的过程。” 体现在他身上的创造力,就是永不停歇地生长。

“我觉得一场人生能够体验得多还是少,是非常重要的。而这种体验的前提,是要了解自己,明白自己的追求。只有了解自己,才能激发对了解世界的渴望。”宁肯告诉我们,文学恰恰能够让人自我追问、自我隐蔽。无论表现得如何,文学都能将人包裹起来。这是文学具有的个人性,这也是文学创造的最宝贵的独属于自己的世界。在这个世界里,我们能够不断思考,不断前行,一路驰骋,野蛮生长。

(采写:竺胡冲 整理:陈志将 摄影:旧 叙)

Q:您的人生中有太多精彩的经历,您是如何看待它们的?

宁肯:无论处于什么时代,人的一生恐怕还是得经历一些好玩的事。比如我在做广告之前觉得文学就是整个世界,当我开始做广告,跳出文学之后发现文学其实很小,就是我个人的世界,我孜孜不断地去追求,得之于此也失之于此。今天的时代相比以前,有了相当多的自由空间,今天的年轻人可以按照自己的意志去选择,出行,读书,追梦……你们拥有大千世界。

Q:您是如何看待得与失的?

宁肯:对一般人来讲,明白得与失的概念,会对自己的人生有指导作用。如果要深入地谈得与失,就不仅是指导生活那么简单了。你得明白自己生活的终极意义,当你明白终极意义后,得与失反而又是不重要的了。你一直在追求自己的目标,有很明确的道路,得与失会同时出现在这条路上,无所谓得到与失去。