多元化康复治疗对膝关节慢性疼痛患者功能恢复的影响

盛 烨

(丽水学院医学院,浙江丽水 323000)

近年来,膝关节慢性疼痛发病率逐渐升高[1]。这类问题的形成,不仅会影响患者的正常活动,还容易干扰患者的日常工作、睡眠[2]。膝关节慢性疼痛的易复发、病程长特征,对这类疾病的临床治疗提出了较高的要求。常规康复治疗主要通过理疗技术,缓解患者的疼痛症状,改善其膝关节功能。多元化康复治疗则是一种综合性的康复手段,其主要借助多种康复措施,构建完善、规范的康复流程,以助力患者的康复。为确定该方法的应用价值,本研究主要针对106例患者进行阐述。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2018年5月—2019年9月于绍兴市人民医院就诊的106例膝关节慢性疼痛患者为研究对象。随机分成对照组(53例)和多元组(53例)。对照组男∶女=25∶28;年龄(53.1±14.9)岁;病因:膝骨性关节炎37例,髌股疼痛综合征10例,膝关节置换术6例。多元组男∶女=26∶27;年龄(53.4±15.0)岁;病因:膝骨性关节炎38例,髌股疼痛综合征9例,膝关节置换术6例。差异不显著。

1.2 方法

对照组接受常规康复治疗,即无热量超短波治疗、电针穴位刺激治疗以及直流电刺激理疗等。每周3~5次,持续治疗4周。

多元组实施多元化康复治疗:(1)理疗。与对照组一致。(2)屈伸训练。训练内容:膝关节被动屈伸训练。慢性疼痛患者膝关节功能欠佳时,以KJD1-A/B型号CPM设备辅助膝关节慢性疼痛患者开展被动屈伸锻炼。依据患者耐受状况,合理设置膝关节活动度及屈伸速度,每次训练0.5 h,每日2次。膝关节主动屈伸训练。待患者膝关节功能恢复至一定程度后,指导膝关节慢性疼痛患者规范开展主动膝关节屈伸训练,通过重复膝关节伸展、收缩动作这一流程,增强膝关节功能,缓解慢性疼痛。每次训练0.25 h左右,每日2次。(3)悬吊训练。背桥训练:膝关节慢性疼痛患者取俯卧位,嘱患者保持双肘支撑状态,于患者腹部放置软垫,以维持患者的双肘支撑体位。于膝关节慢性疼痛患者双侧踝关节上部分别放置2条非弹力带,非弹力带近端、远端分别置于膝关节慢性疼痛患者腹部、肩峰处(呈平行状)。确认准备无误后,嘱膝关节慢性疼痛患者适当抬起骨盆,待躯体达到平直状态后,保持单侧膝关节伸直,且两侧髂前上棘呈水平状,对侧肢体做屈髋屈膝动作。训练2~4次后,双侧肢体交换动作。每组4~10次(视慢性疼痛患者耐受而定),每日3组,每周3次。前桥训练:膝关节慢性疼痛患者取仰卧位,双臂平行置于胸前,以2条非弹性带辅助完成前桥康复训练。将非弹性带置于慢性疼痛患者踝关节下部后,合理调整非弹性带长度,以患者足底着地条件下,屈膝90°时膝关节长度为宜。另外,于慢性疼痛患者臀部下方放置1条弹性带作为辅助。前期准备完成后,按照背桥训练动作,引导膝关节慢性疼痛患者规范完成前桥康复训练。(4)肌力训练。视膝关节慢性疼痛患者的病因,制订肌力训练方案。膝骨性关节炎患者与膝关节置换术患者的肌力训练方案一致,包含:侧桥侧卧位训练。嘱慢性疼痛患者取侧卧位,双肘支撑身体,确保肩、髋部及踝部处于同一水平线上。指导患者于收腹、躯干平直状态下,均匀呼吸。每次动作维持0.5 min左右,每组5~6次,每周训练3 d。双桥仰卧位训练。指导慢性疼痛患者取仰卧位,保持屈膝屈髋,适当抬高臀部,并将大腿与躯体维持于同一水平线上。每次动作维持0.5 min,每组10次,每周训练3 d。髌股疼痛综合征所致慢性疼痛者,采取髌周肌力训练方案:弹力带侧向走训练。慢性疼痛患者取髋屈膝30°站立位,保持双脚与肩同宽。指导慢性疼痛患者于弹力带约束下,规范进行侧向行走锻炼,每次15步,每日3组,组间间隔1min。每周训练3d。侧卧髋外展训练。指导慢性疼痛患者取侧卧伸膝位,给予患者使用弹力带,确保其阻力中心位于患者膝关节处。初始姿势下,患者髋关节处于中立位置。随后指导慢性疼痛患者缓慢将髋外展30°,并按照匀速、缓慢原则,逐渐还原初始体位。一个动作流程为1次髋外展训练,每组15次,每日训练3组,每周3 d。侧卧蚌式训练。慢性疼痛患者取侧卧髋膝屈曲位,屈曲角度以45°为宜,同时注意保持双足并拢。将弹力带的阻力位中心设置于慢性疼痛患者的膝关节上部,指导患者于该体位下缓慢抬起膝关节,同时注意避免造成骨盆后倾,维持10~15 s后,还原动作。每组15次,每日3组,每周3 d。(5)股四头肌功能锻炼。等张收缩锻炼。指导慢性疼痛患者坐于床边,双小腿自然下垂。健侧肢体保持不动,患侧肢体抬高伸直,维持该动作5 s后,再落下放松5 s。每组50次,每日3组。每周训练3 d。等长收缩训练。指导膝关节慢性疼痛患者取平卧位,患肢膝关节充分伸直,踝关节于最大限度下背伸,以收紧股四头肌。保持上述状态5 s后,恢复正常放松状态5 s。每组50次,每日3组,每周训练3 d。多元组治疗时长与对照组一致。

1.3 统计学方法

用SPSS25.0软件统计。P<0.05:差异显著。

2 结果

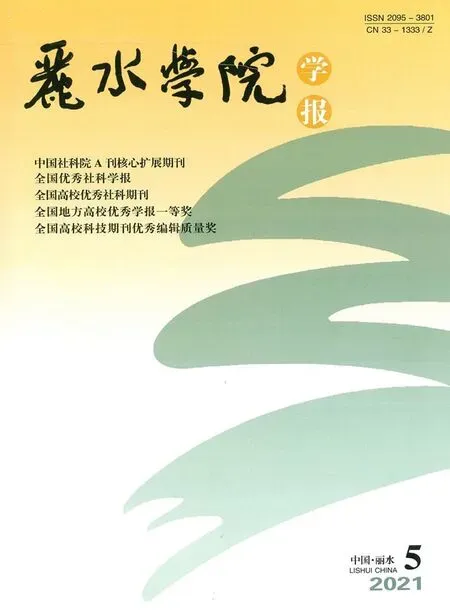

2.1 疼痛程度变化

VAS评估结果显示,治疗前,两组疼痛评分差异不显著;治疗4周后,对照组疼痛(3.59±0.77)分,高于多元组(P<0.05)。见表1。

表1 疼痛程度变化

2.2 膝关节功能变化

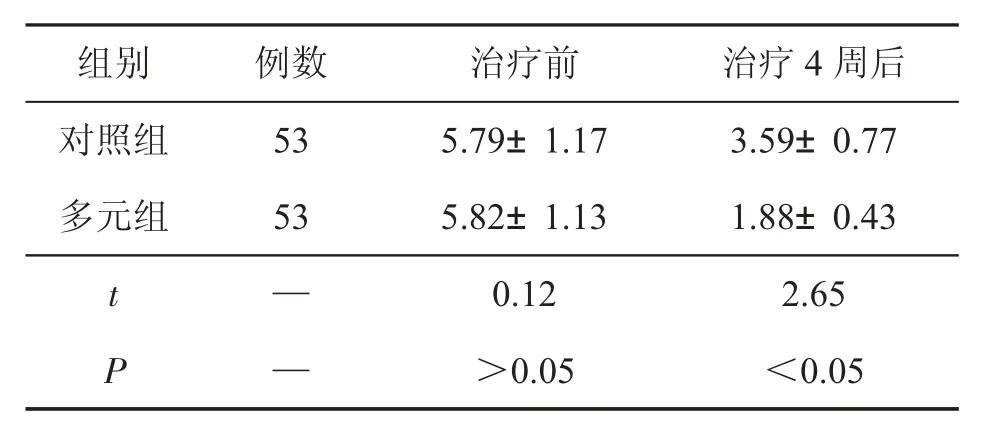

Lysholm膝关节功能评分结果提示:治疗前,两组膝关节病变患者评分差异不显著;治疗4周后,对照组Lysholm评分(74.22±9.05)分,低于多元组(P<0.05)。见表2。

表2 膝关节功能变化

2.3 膝关节活动度状况

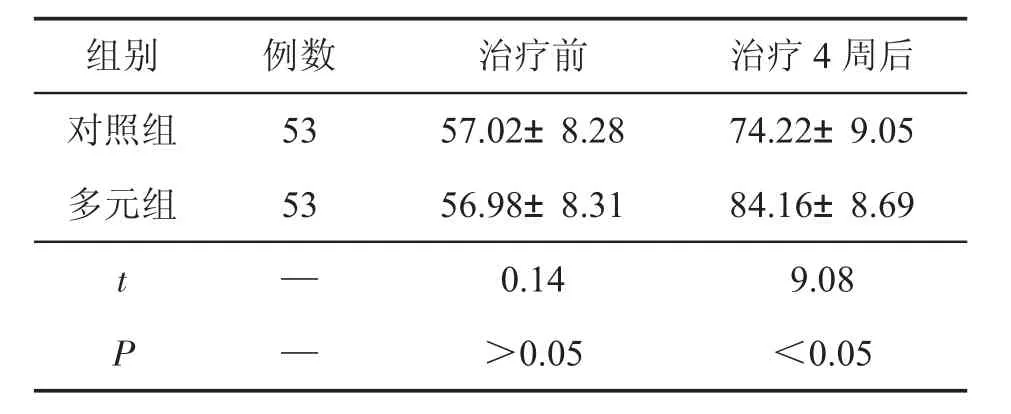

实施康复治疗前,组间膝关节活动度差异不显著;经连续4周康复治疗后,对照组膝关节活动度(108.95±16.22)°,低于多元组(P<0.05)。见表3。

表3 膝关节活动度状况

2.4 生活质量变化

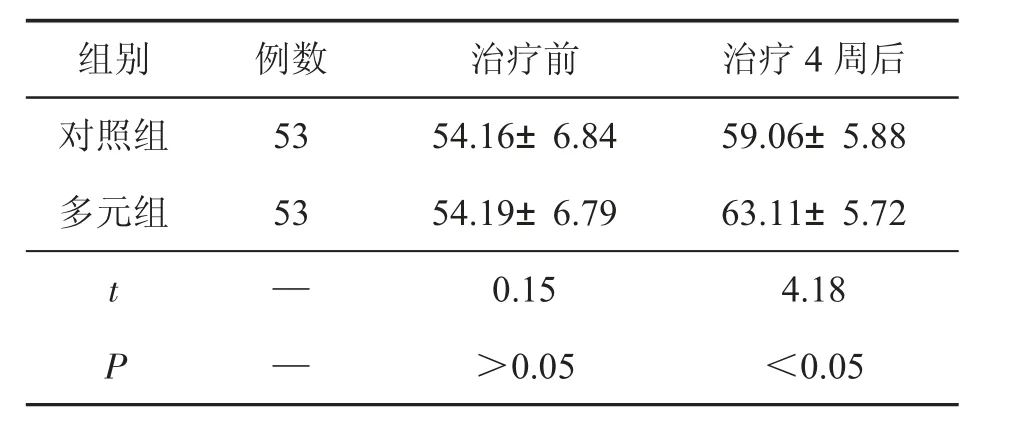

GQOL-74生活质量评分结果提示:治疗前,组间生活质量评分差异不显著;治疗4周后,对照组生活质量(59.06±5.88)分,低于多元组(P<0.05)。见表4。

表4 生活质量变化

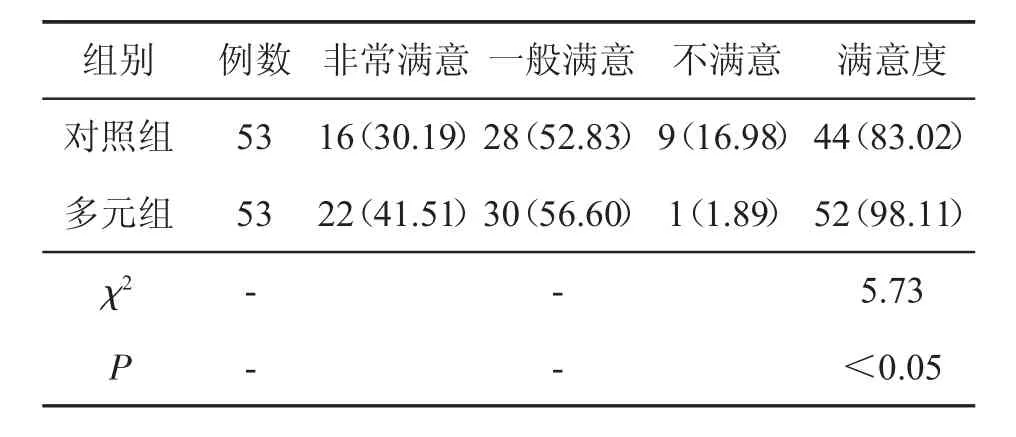

2.5 对康复治疗的满意度

对照组对康复治疗的满意度83.02%,低于多元组(P<0.05)。见表5。

表5 对康复治疗的满意度[n(%)]

3 讨论

随着各类膝关节病变发生率的增长,膝关节慢性疼痛患者数量也随之增加。结合膝关节病变的病情进展特征来看,患者容易伴膝关节慢性疼痛的原因为:(1)中枢机制。随着膝关节病变的持续发展,患者的脊髓中枢敏感化机制、下行通路、上行通路可能出现一定破坏现象,进而导致患者频繁出现疼痛症状,并进展为慢性疼痛。(2)外周机制。膝关节慢性疼痛以膝骨性关节炎、膝关节置换术等为主要病因。这类患者多伴不同的神经肽、血管内皮生长因子过表达现象。上述变化刺激心血管生成,并引发神经紊乱,进而诱发疼痛症状。(3)睡眠因素。膝关节病变患者受相关膝关节症状、负性情绪等影响而产生睡眠障碍[3-4]。睡眠障碍问题干扰患者中枢疼痛机制,进而引发慢性疼痛。(4)心理因素。伴情绪障碍的膝关节病变患者,疼痛阈值下降,且条件疼痛调制机制也会受到一定影响,上述变化对患者中枢疼痛机制的干扰作用,容易增加其膝关节慢性疼痛形成风险[5-6]。

多元化康复治疗主张运用完善的康复方案,满足患者的康复需求。在膝关节慢性疼痛治疗中,该方法主要通过如下措施,促进膝关节病变患者的康复:(1)膝关节屈伸锻炼。对于膝关节慢性疼痛患者而言,重复开展膝关节屈伸锻炼,可逐步改善患者的膝关节活动受限状况,提升患者的耐受力,为其膝关节功能的恢复奠定基础。(2)悬吊锻炼。膝关节慢性疼痛与神经肌肉控制能力不足、舒缩功能下降等因素密切相关[7-8]。悬吊训练以创造不稳定运动环境为典型特征,该方法要求患者于不稳定运动条件下,开展规律运动锻炼,以此增强神经肌肉控制能力,并改善膝关节周围肌肉的舒缩功能。上述过程不仅有助于缓解患者的局部疼痛问题,还可纠正其膝关节功能异常状态。(3)肌力锻炼。多元化康复治疗要求根据膝关节慢性疼痛患者的病因、疼痛严重程度,制订个性化的肌力训练方案。如对于由膝骨性关节炎引发的膝关节慢性疼痛问题,制订由双桥仰卧位训练、侧桥侧卧位训练等训练项目构成的适宜锻炼方案。而对于以髋股疼痛综合征为病因的慢性疼痛患者,则利用侧卧髋外展训练、弹力带侧向走训练以及侧卧蚌式训练等项目,组建髌周肌力训练方案,以增强这类慢性疼痛患者的肌力,确保其可于较短时间内恢复膝关节功能[9]。

在膝关节慢性疼痛患者的临床治疗中,多元化康复治疗的应用优势在于:(1)提高膝关节活动度。膝关节慢性疼痛患者多伴不同程度的膝关节活动受限问题。一方面,疼痛症状的反复出现,容易限制患者膝关节的正常活动;另一方面,患者对膝关节病变的担忧(情绪障碍),也可能经心理-生理机制,影响患者的膝关节活动度水平[10]。常规康复治疗中,各类理疗技术的实施,可对膝关节慢性疼痛患者的膝关节活动受限状况形成一定调节作用。但这一模式的显效速度较慢,患者膝关节活动度的变化幅度较小。相比之下,推行多元化康复治疗后,膝关节慢性疼痛患者可通过规律开展膝关节屈伸锻炼、肌力训练等,逐渐恢复至正常活动度范围。本研究验证:经过为期4周的康复治疗后,多元组膝关节活动度(119.31±17.05)°,高于对照组(P<0.05)。(2)改善膝关节功能。恢复膝关节功能,是膝关节慢性疼痛患者康复治疗的主要目标[11]。常规康复治疗主要利用电刺激原理、中枢疼痛调节作用,纠正慢性疼痛患者的膝关节功能障碍状态。该方法虽然可为部分膝关节慢性疼痛的治疗提供一定支持,但由于不同患者的病因、病情严重程度各异,部分病程较长、病因较为复杂的患者,难以获得良好的膝关节功能改善效果。而推行多元化康复治疗后,该方案中的肌力训练及股四头肌训练措施,可帮助膝关节慢性疼痛患者纠正由于肌力不足、股四头肌功能异常引发的功能障碍;而悬吊训练则可降低因神经肌肉控制能力异常引发的负面影响。随着慢性疼痛患者康复治疗时间的延长,影响患者膝关节功能的因素可得到有效控制。本研究表明:4周后,多元组膝关节功能(84.16±8.69)分,高于对照组(P<0.05)。(3)缓解局部疼痛。目前,局部疼痛已被证实为影响膝关节慢性疼痛患者情绪状态、睡眠质量及正常工作的主要原因[12]。引入多元化康复方案后,该方法可利用不同康复措施,改善由膝关节炎症、肌力不足、神经紊乱等引发的疼痛问题。本研究提示:持续实施4周康复治疗后,多元组疼痛(1.88±0.43)分,低于对照组(P<0.05)。(4)提升满意度。膝关节慢性疼痛容易反复发作,加之疼痛原因、病理机制较为复杂,如采用常规方法,其治疗效果难以达到膝关节慢性疼痛患者的预期。引入多元化康复治疗后,患者在医师指导下养成规律锻炼习惯后,经过一段时间的康复锻炼,患者的疼痛症状及膝关节活动受限问题即可得到良好抑制。这一方法的显效速度、安全性等特征,均与膝关节慢性疼痛患者的要求高度相符,因此,患者对这一康复方案的满意度较高。本研究提示:多元组对抗治疗的满意度98.11%,高于对照组(P<0.05)。(5)优化生活质量。膝关节慢性疼痛形成后,患者容易受活动受限、难以正常社交、情绪障碍等因素干扰,而出现生活质量下降[13]。相对于常规康复治疗而言,多元化康复治疗,可于较短时间内,纠正患者在局部疼痛、膝关节功能等方面的不足,并对其生活质量的影响因素形成良好控制作用。本研究表明:4周后,多元组膝关节慢性疼痛患者的生活质量(63.11±5.72)分,高于对照组(P<0.05)。

综上所述,宜于膝关节慢性疼痛患者的治疗中,引入多元化康复治疗,借助该方法,可缓解患者的疼痛症状,助力患者膝关节正常功能的恢复,并为患者生活质量的优化提供支持。