基于学习进阶的教学构建

——以“电动势”教学为案例

陈东晓,周洪伟

(1.丽水市教育教学研究院,浙江丽水 323000;2.丽水第二高级中学,浙江丽水 323000)

1 问题提出

电动势是高中物理《恒定电流》章节中的核心概念,同时也是电学教学的重点与难点。现行的教科版教材是通过比较不同电源标签上的电压引出电动势概念的,当电路断开时,电动势大小等于路端电压;当电路闭合时,从理论上推导出电动势大小也等于内、外电压之和。然而这种教学安排存在的弊端:一是从电压引出电动势的教学序,极易让学生形成“电动势即电压”的思维定势;二是只讲述电动势操作定义,并未揭示电动势的本质特征。这就相当于引入新的物理量来代替电压,学生很难深入理解电动势的内涵,没有解决电动势是什么的问题。为了设法解决上述问题,拟提出学习进阶的教学建构。

所谓的学习进阶是指“对学生在一个时间跨度内学习和探究某一主题时,依次进阶、逐级深化的思维方式”[1]。学习进阶理论认为:学习是一个不断积累、不断发展的过程,学生对某一主题或核心概念的理解不是一蹴而就的,而是要经历许多个不同的中间状态,逐层进阶,从“浅表”走向“深度”的过程[2]。基于学习进阶的高中物理教学理应从学生的学习需求和学习体验出发,教师要根据物理概念、物理规律、实验探究等内在的逻辑规律来组织并优化教学过程。

2 学习进阶的基本教学模型

基于学习进阶的教学模型一般由学习进阶的起点分析、学习进阶的目标预设、学习进阶的层级预设(其中包含多个不同水平层次的层级预设)、学习进阶的效果评价4个部分组成,具体的学习进阶流程如图1所示,相关阐述如下:

图1 学习进阶流程图

一是学习进阶的起点分析。主要从两方面进行分析:在内容上,从物理学史、知识结构、课程与教材、知识应用等角度分析知识间逻辑关联及社会应用;在学情上,主要分析学生的前概念理解情况、掌握的技能和思维发展水平,以此来捕捉迷思概念。

二是学习进阶的目标预设。进阶目标主要是提前预设学生应该达到的水平层次和中间可能出现的问题。

三是学习进阶的点和层级预设。进阶层次主要是针对学生的现有认知水平,通过认知冲突策略让学生暴露自己的原有认识,发现矛盾、解决问题,形成新的认识。通过搭建物理概念的脚手架策略、图示策略等促进学生对核心概念的理解朝着最高层次的水平逐级发展。该阶段是学习进阶最为关键的环节,一般为达到学习进阶高层目标要设立若干进阶层次,让学生不断地从低水平层次到高水平层次,最终达到终极目标。

四是学习进阶的效果评价。通过制定评价示例,随时跟踪学生的思维水平,过程性评价与终结性评价并进,根据课堂反馈,教师随时调整教学设计,根据课后检测结果,对教学进行诊断与改进。

3 学习进阶的具体案例

3.1 进阶起点

针对某一特定物理概念学习的进阶起点是建构该概念所必需的已有知识和关键能力,即为学生关于该概念的前认知。概念教学需要全面了解学生的相关知识层次和能力水平,依据学生已有知识和能力水平精准确定进阶的起点。根据以往的教学经验,虽然学生已知晓电流成因及欧姆定律内容,但一般学生对电学现象的感性认识较少,使得学生在学习电学时普遍感到困难,其中电动势的教学更是教学难点。而电动势是贯穿“恒定电流”“电磁感应”“交流电”等章节的核心概念,将直接影响其后续的电学学习。为全面了解不同学生已有的知识和能力水平,特设计了如下的诊断性问题:

(1)导体中产生电流的条件是什么?

(2)将小灯泡接入充过电的电容器两端,能观察到何现象,为什么?

(3)使导体中形成持续电流的条件是什么?

(4)持续的电压可由什么装置来提供?

设置上述4个问题,引导学生积极思考、独立作答,以起到复习热身的效果,同时统一学习进阶的起点,进一步强化学生理解并掌握电源的作用是保持导体两端有一定的电压。

3.2 进阶目标

“电动势”学习进阶的目标:若从动力学角度分析,电源内部的电场强度方向与正电荷的移动方向相反,静电力会阻碍正电荷的定向运动,得出引入“非静电力”必要性;若从能量转化和守恒角度分析,外电路将电能转化为其他形式的能,内电路将其他形式的能转化为电势能;若从教学方式角度分析,运用类比思想,以升降机模型使喜洋洋在电动轨道和滑梯部分内循环运动与正电荷在内、外电路中的定向移动进行类比,能加深理解电源的作用;若从科学探究角度分析,利用电压表测量内、外电压,定量分析内、外电压与电动势的数量关系,对特定电源的外电压虽会随外电路的改变而变化,但电动势数值保持不变。学生能在独立分析电路的基础上,准确解决电压、电动势、非静电力做功等问题。

3.3 进阶层级

进阶层级是学习进阶最为关键的环节,一般为达到学习进阶的目标要沿着“设置情境—联想类比—引出概念—揭示内涵—深化拓展”这5个进阶层级,具体从“电源是能量转换器—电源是电荷搬运工—电动势的本质特征—电动势与内、外电压关系—现代生活常用电源”等层级展开论述,促使学生思维能力螺旋式发展,最终达成目标。

3.3.1 设置情境,引出电源是能量转换器

通过之前的电学知识学习,学生已经知道电流的成因及电源具有保持导体两端有电压的作用。为何电源能源源不断地产生电能,特设计了如下的问题情境,引导学生从能量转化角度思考。

(1)小灯泡接入蓄电池两端而发光;

(2)转动手摇发电机,音乐盒会发出美妙的乐曲;

(3)在500 W的白炽灯灯光照射下,太阳能电动玩具车运动。

点评:以小灯泡发光、音乐盒播放乐曲、玩具车运动等生活中司空见惯的物理现象作为问题情境,能有效激发学生的学习兴趣,使其主动参与、勇于探究、乐于思考,为引出问题设置了悬念。引导学生从能量转化的角度分析,蓄电池、发电机、太阳能电池分别是将化学能、机械能、光能转化为电能,以此体验能量转化形式的多样性。电源具有将其他形式的能转化为电能的特性,即电源是“能量转换器”。

3.3.2 联想类比,得出电源是电荷搬运工

虽然在金属导体中能够自由移动的电荷是自由电子,但为便于探究,按正电荷移动来进行讨论,设计如下问题:

问题1在内、外电路中,电流方向如何?

问题2正电荷在外电路中为何能定向移动?

问题3正电荷在电源内部移动的原因是什么?谁提供了动力?

问题4从力学角度分析,电源的作用是什么?

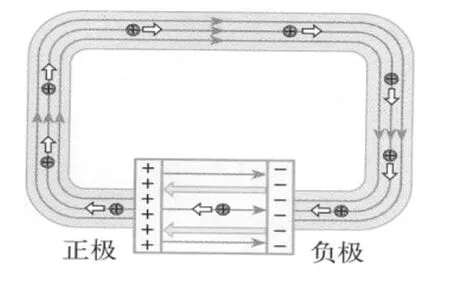

如图2所示,电源内部存在由正极指向负极的电场,然而正电荷的移动方向与其所受电场力的方向相反,根据电荷守恒定律,电源必须把正电荷源源不断地从负极搬运到正极,这就需要电源提供动力:“非静电力”作用于正电荷。如图3所示为升降机玩具模型,通过电路与升降机玩具模型的类比分析(详见表1),可以促进学生对“非静电力”概念的理解[3]。

图2 电路

图3 升降机玩具模型

表1 电路与升降机玩具模型的类比分析

点评:借助升降机玩具模型,将电源中的“非静电力”与升降机模型中的“非重力”进行类比,促进迁移,加深学生对电源中“非静电力”概念的理解。同时列举手摇发电机、干电池的非静电力分别是电磁作用、化学作用。虽然非静电力的产生机理不同,但它们的共同点为电源是“电荷搬运工”。

3.3.3 引出概念,揭示电动势的本质特征

在上述的类比教学过程中,把电源类比为提升装置、非静电力类比为非重力,因此,我们探究非静电力做功本领可从研究非重力做功本领入手,以期探明电源电动势的本质特征。

实验:如图4所示,让男生与女生同时吹气提升砝码。男生吹的砝码为50 g,女生吹的砝码为20 g[4]。女生吹的高度比男生高,是否说明女生吹气本领比男生强?

图4 吹气提升砝码装置

学生:不是。男生吹的砝码比女生吹的砝码要重,这样不公平。

教师:怎么办?

学生:男女平等,应该要吹同样的砝码,谁吹的高谁本领强。

再次比赛,男生、女生同样吹50 g砝码,结果是男生吹的高度要比女生升得高,合乎常理,一片欢腾。吹气提升砝码过程中克服重力做功,升得越高,克服重力做功越多,增加的重力势能就越多,表明“非重力”做功的本领越大,即将其他形式的能转化为机械能的本领强。

教师:如何比较电源将其他形式能量转化为电能的本领大小?

学生:搬运相同电荷,比较非静电力做功的大小。

教师:如果两种电源搬运不同电荷量q,非静电力做功W也不相同,如何比较?

学生:求比值,即比较W/q的大小。

教师:在静电场中,研究哪个物理量时曾经用到类似的方法?

学生:电场强度,用F/q的比值进行求解。

教师:在某一过程中干电池将2 C正电荷从负极搬运到正极做功3 J,而蓄电池将1 C的正电荷从负极搬运到正极做功2 J,比较这两类电源非静电力做功的本领强弱……

点评:学生极易混淆电动势与电场力做功的概念。经男生、女生吹砝码比赛,激发学生认知冲突,究其原因是研究对象不同造成比赛结果的不公,以此进一步引导学生探索科学的比赛规则应创设条件。同理,在比较不同电源做功本领时,对于相同的电荷量可以比较其做功大小;如果电荷量不同,则比较非静电力做功W与q的比值(W/q),体现从特殊到一般的研究方法,揭示了电动势为表征电源将其他形式能量转化为电能本领的物理量。

3.3.4 揭示内涵,探究电动势与内、外电压关系

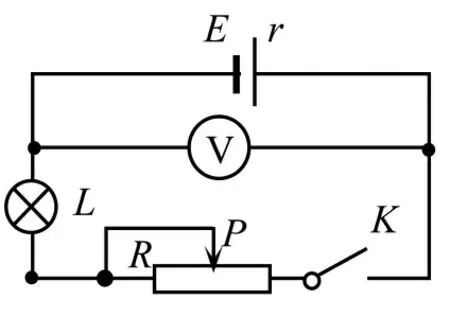

根据皮亚杰的认知发展理论,学习的过程实际是学生主体进行同化和顺应最后到达认知平衡的过程,学习是否有效就在于学生的认知结构是否受到刺激而发生了合理的改变。对某个电源来说电动势是个定值,不同电源其电动势具有相应的值。如图5所示,当电键K断开时,电压表示数为1.5 V(符合学生的认知);当电键K闭合后,观察到电压表示数减少;若滑动变阻器向右移动,则电压表示数会进一步减少[5]。

图5 测量电源电压电路图

上述实验现象使学生感到十分意外,犹如平静的水面投入了一块石头,荡起了阵阵涟漪。这就与初中科学中所学电源的“电压”不变产生认知冲突,急于想探究为何电源两极间的电压会随外电路的改变而变化。

教师:减少的电压究竟去哪了?

学生:减少的电压可能分布在电源的内部,因为电源有内阻。

教师:外电压U外、内电压U内与电动势E之间有何关系?

学生:猜测E=U外+U内。

教师:为什么?

学生1:不知道,凭直觉。

学生2:根据电路中内、外电路的串联关系。

教师:如何证明?

学生:实验验证。

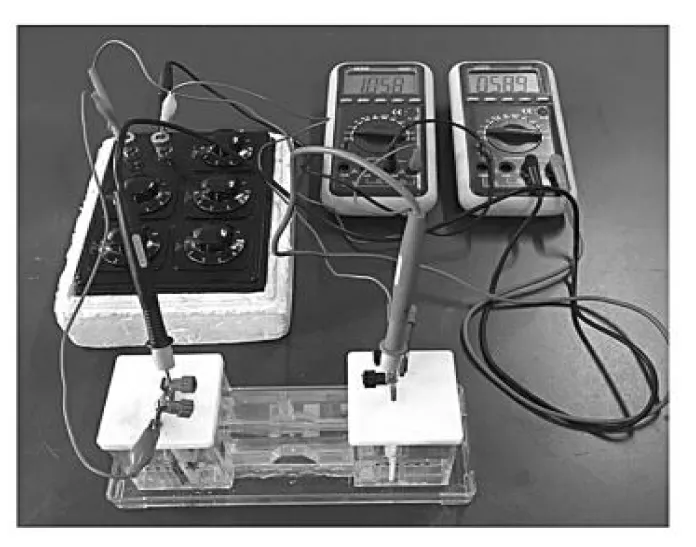

教师通过设置一系列环环相扣的问题链,引发学生去深入思考,从定性分析过渡到定量实验,逐步拨开学生的疑团。如图6所示是可调内阻的蓄电池,图7为其对应的电路图,其中探针A、B直接连接电源两极,测得的是外电路电压;探针a、b插在液体中测得的是液体电压即内电压。若改变电阻箱的数值,读取对应的外电压U外与内电压U内,记录的实验数据详见表2。

图6 可调内阻蓄电池

图7 可调内阻蓄电池电路图

表2 外电压U外与内电压U内的关系

观察、记录并分析实验数据,设置如下问题:

问题1外电压减小时,内电压如何变化?

问题2内、外电压之和有何特点?可以得出什么结论?

问题3外电压变化的本质原因是什么?

问题4电路断路时外电压与电源的电动势相等吗?

点评:通过上述的实验探究,进一步验证了学生的猜想,在实验误差范围内,电源的电动势在数值上等于内、外电压之和。导致路端电压U外小于电动势E的根源就在于电源有内阻,起到分压效果。而电动势是一个不受电源外部条件影响的恒量,与电压有本质的区别。

3.3.5 深化拓展,探析现代生活常用电源

让学生通过查阅书籍、说明书或者上网查询生活中常用电池、新能源电池等,了解其电动势、工作原理、应用及危害。关注实际生活,培养科学态度与责任,强化环保意识。

问题1解剖普通干电池,观察其内部结构,了解其工作原理及内电阻成因。

问题2阅读普通干电池使用说明,探究为何新、旧电池最好不要混合使用。

问题3测量西红柿、苹果、猕猴桃、土豆等水果电池的电动势。

问题4调查纯电动汽车电源电动势、电容等参数。

问题5调查哪些种类的电池对环境有较大的污染。调查生活中的各种电池,并要求学生任选上述的两个问题撰写调查报告。小组合作、交流分享研究成果,倡导节约用电、科学回收的环保理念。

点评:在教材“科学漫步”栏目中列出了生活中的电池,并调查常用的可充电电池,但是有些电池已经被淘汰,内容显得不合时宜。教师借助网络、书籍、调查研究等手段整合课堂内外资源,让学生了解纯电动汽车的电池、光伏电池等现代能源,这样既使学生感受到科技魅力又升华了教育价值。

4 结语

综上所述,本节课的教学设计是从学生认知的角度切入,以“情境创设—非静电力—做功本领—内外电压关系—现代生活常用电源”为教学主线,符合学生的认知发展规律,通过逻辑推理与实验探究建立电动势的概念,并逐步深化理解。从教学效果看,本节课的教学是从能量转化出发,借助实验探究问题的本质,课堂气氛活跃,体现以生为本教育理念。通过现象观察激发学生思考,创设问题启迪学生的思维,让电动势这个抽象的物理概念与日常生活紧密结合,使学生体验到物理源于生活、服务于生活,有效激发了学生的学习兴趣和探究欲望,在不知不觉的讨论中突破了教学难点,达到了预期的教育教学效果。总之,本文提出的基于学习进阶的高中物理概念教学五步法模式简洁明了、结构完整、操作简单、便于推广。

5 致谢

本文在完成过程中得到了丽水市“绿谷名教师”培养工程理论导师任清褒教授的精心指导,特此致谢!