腹膜假性黏液瘤的MSCT诊断与鉴别诊断

张 俊,王光义,何业角

(来宾市兴宾区人民医院放射科 广西 来宾 546100)

腹膜假性黏液瘤(pseudomyxoma peritonei, PMP)临床整体发病率偏低,目前又称之为PMP综合征、假性黏液瘤性腹腔积液。而疾病特征性改变为腹腔内生成大量胶冻状黏液腹腔积液及其腹腔肿块,与黏液外分泌性细胞生长及繁殖在腹腔内组织所致一类病变。与普通腹水患者相比较,其腹水性质为胶冻状物质,又称之为“假”黏液瘤。目前该类疾病临床发病率较低,腹部手术中发病率为0.02%,中老年女性成为发病常见人群,但近些年来疾病发病呈现上升趋势[1]。早期PMP表现与普通腹水患者改变无差异性,因此临床漏诊率及误诊率偏高[2]。多排螺旋CT(MSCT)作为腹部疾病的重要检查方法,具有成像速度快、分辨率高、图像后处理功能强大的优点,能清晰显示腹腔内细小病变、范围、特征改变及与周围组织关系,当与动态增强扫描相结合后,利用多平面重建后可及时发现细小病原灶,对部分病例甚至可诊断出原发病灶[3]。本文就腹膜假性黏液瘤的MSCT影像学特征表现及鉴别点进行总结分析,旨在提高PMP的诊断水平,减少误诊漏诊现象。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析本院2017年1月—2021年3月纳入的腹膜假性黏液瘤患者12例,纳入标准:①纳入对象均为腹膜假性黏液瘤患者(经手术或抽吸病理确诊);②无其他研究影响开展相关疾病者。排除标准:①临床一般资料不全者;②中途失访者。12例患者中男性4例,女性8例,年龄43~82岁,平均(64.5±4.4)岁。本研究患者知情并签字同意。临床表现:腹部包块、进行性腹胀及腹痛12例,体重下降、消瘦10例,腹围增大5例,下肢肿胀4例,恶心呕吐2例。

1.2 方法

仪器采用荷兰飞利浦Ingenuity Flex16排螺旋CT,扫描范围为膈顶至盆底水平,扫描参数:管电压120 kV,管电流80~130 mAs,螺距0.8。增强扫描:经肘静脉注射浓度为300 mgI/mL碘海醇对比剂60~80 mL,注射速率维持在2.5~3.0 mL/s,延迟扫描25 s、50 s,10例患者加做三期延迟扫描80 s,扫描期间叮嘱患者维持平静呼吸状态下屏气。重建层厚及间距为5 mm,所有病例均行薄层重建,层厚、层距为1.5 mm。图像分析:由科室内工作10年以上阅片医师进行图像分析,两者均独立分析,当出现意见不一致时商讨得出统一结果,对内容进行分析,包括病灶分布范围及MSCT征象。

2 结果

2.1 原发病灶及分布特点

12例患者中,卵巢黏液囊腺癌2例,卵巢黏液囊腺瘤1例,卵巢黏液囊肿1例,阑尾黏液囊腺癌3例,阑尾黏液囊腺瘤4例,结肠黏液性腺癌1例。病灶表现为弥漫分布,主要以肝脾包膜下、膈肌下、肠系膜及网膜分布为主。

2.2 影像学表现

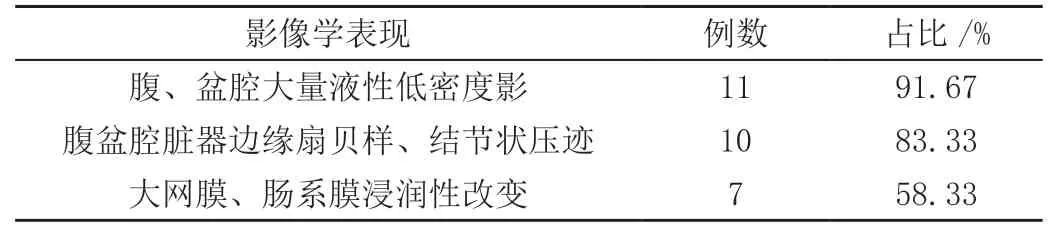

主要影像学特征有腹、盆腔大量液性低密度影;腹盆腔脏器边缘扇贝样、结节状压迹;大网膜、肠系膜浸润呈结节状或饼状改变;增强呈边缘性强化。12例患者中,腹、盆腔大量液性低密度影;腹盆腔脏器边缘扇贝样、结节状压迹;大网膜、肠系膜浸润性改变影像学表现分别为91.67%、83.33%、58.33%,见表1。

表1 12例腹膜假性黏液瘤影像学表现

3 讨论

3.1 腹膜假性黏液瘤的病因及发病机制

PMP临床特征改变上,以假性黏液性腹水为主,因黏液外分泌细胞被广泛种植于腹腔内,并形成大量胶冻黏液性腹水导致的一类疾病,如腹腔、网膜种植等。多数研究指出[4],阑尾黏液囊肿破裂后,以腔内黏液、壁层上皮细胞进入腹腔内所致疾病,且腹腔内广泛种植产生黏液后,黏附至脏层及壁层腹膜、大网膜上,后续经纤维结缔组织包裹后,以大小不等囊泡、分隔带为表现,称之为黏液瘤。病理学上,PMP分为原发性、继发性,后者多见,可继发于产生黏液病灶,如卵巢黏液性囊腺瘤、阑尾黏液囊肿等[5]。且伴随着病程进展,当囊肿、瘤体破裂后,黏液物质溢出覆盖至柱状上皮上,可脱落及溢出腹腔内,并种植于腹膜及大小网膜等腹腔组织中,不断分泌并生成大量胶冻样物质[6]。由于其特征改变较少,因此临床极易出现误诊,需与其他疾病相鉴别。

3.2 腹膜假性黏液瘤MSCT特征表现

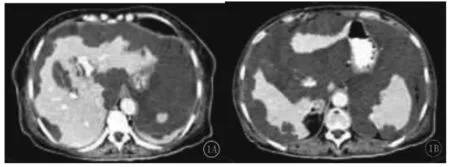

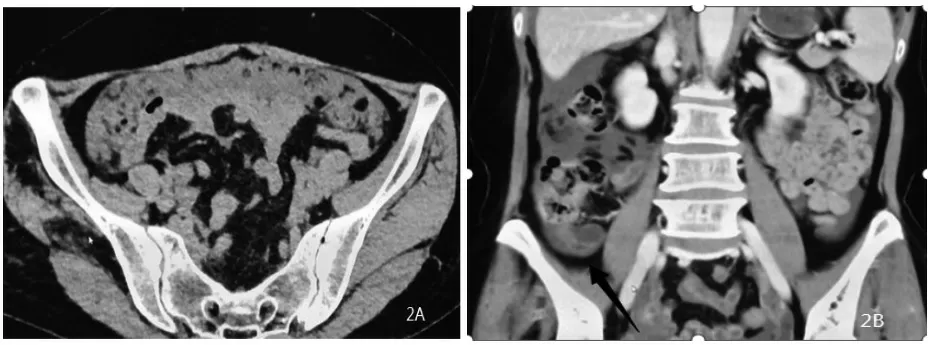

CT作为诊断PMP较好的影像学检查手段,特别是通过增强扫描检查下,清晰将PMP病变分布特征及其范围显示出来,能准确诊断黏液性腹水密度,同时对术后病例追踪随访具有很高应用价值[7]。而CT特征表现上以下述两种多见:腹盆腔囊实性密度肿块,而密度均匀、多囊,囊壁厚度改变基本一致。此时PMP以大量胶冻样腹水为改变,以脏器挤压为主,形成“贝壳样”压积,以肠管移位为表现,部分患者囊肿压迫肝脏、脾脏边缘位置时,呈现扇贝样、结节样压迹(见图1)[8]。当大网膜、肠系膜增厚时,表现为结节浸润、网格样,随着患者病情进展、加重,大网膜可呈现“网膜饼”改变(见图2)。腹腔内此时伴有中-大量胶样腹水,当肠管受压后,会向腹腔中心聚拢或向外推移,位置上改变会因病灶不同呈固定状态,无漂浮感,肠管及肠系膜侵犯以肠梗阻征象为表现[9]。腹盆腔脏器边缘扇贝样、结节状压迹为本病比较有特征的表现,普通腹水很少出现该征象。本例收入12例患者中,腹盆腔脏器边缘扇贝样、结节状压迹占比为83.33%。有研究[10-11]认为,“扇贝征”的病理基础是假性黏液瘤形成的囊性包块压迫肝脾脏器的包膜所致。

图1 “贝壳样”压积

图2 “网膜饼”改变

3.3 腹膜假性黏液瘤鉴别诊断

对PMP诊断上,由于目前该类疾病发病率偏低,临床极易与其他疾病混淆,主要和普通腹水、结核性腹膜炎及恶性肿瘤等疾病鉴别,因此,通过对疾病进行鉴别,及时采取有效的治疗措施,进而可改善患者预后。①腹水:与普通腹水患者相比较,PMP患者接受CT诊断上,以包膜且内部细小分隔改变,合并轻度边缘强化,相邻器官表面上改变为扇贝样、结节状压迹,轮廓清楚[10]。腹水无边界,呈水样密度,肠管向腹前漂浮以流动性改变,无扇贝样、结节状压迹改变。②结核性腹膜炎:青壮年多为发病人群,而临床改变上为低热、消瘦及盗汗,腹部改变上呈现颗粒状、结节状增厚,肠系膜、门静脉周边改变呈现钙化,腹腔内肿块无囊实性改变,且肝、脾边缘无扇贝样、结节状压迹[12]。③原发肿瘤所致腹腔炎:CT征象上,癌性腹膜炎提示肠粘连严重,肠管聚拢,且固定在腹后壁,腹水呈现血性。

PMP作为腹部少见的肿瘤,早期发现、治疗可改善预后。但早期PMP缺乏特异性临床表现,术前诊断主要依据影像学检查。MSCT可有效发现腹腔内改变,部分患者同时可发现部分原发病灶,如阑尾、卵巢病变等。MSCT对病变的范围判断和腹腔实质脏器的侵犯可清晰显示。因此,MSCT应用于PMP诊断效果显著,依据分布范围及形态特征可作为术前诊断、术后评估的重要依据。