战略性新兴产业集群国际化的理论阐释与政策构建

——以德国InterClust集群国际化计划为例

郑 准 张 凡

(1 湖南第一师范学院商学院,长沙 410205;2 湖南财政经济学院工商管理学院,长沙 410205)

0 引 言

当前,新冠肺炎疫情导致全球经济显著衰退,贸易保护主义和逆全球化趋势明显,战略性新兴产业集群作为我国经济增长和技术创新的重要载体,应顺应国家“双循环”的新发展格局,坚持走开放包容的国际化之路。从理论视角来看,经典的集群“本地蜂鸣-全球管道”模型[1]和集群生命周期理论[2]均强调构建“全球管道”以实现产业集群国际化的重要性,这有利于促进产业集群跨国技术与知识整合,使产业集群向更高层次跨越式发展;Bathelt、Cantwell和Mudambi(2018)研究强调,在数智化时代,技术创新的国际合作至关重要,本地企业及产业集群的能力提升和知识创造过程不可避免地更加国际化[3]。从实践领域来看,欧美等诸多发达国家的集群政策深度融入了集群发展的跨地域乃至跨国视角[4],这值得我们重点关注和深入研究。

1 战略性新兴产业集群国际化的理论阐释

当前,学界对集群的研究方兴未艾。其中,“本地蜂鸣-全球管道”以及集群生命周期模型分别从静态和动态的角度为战略性新兴产业集群国际化提供了坚实的理论依据。

在“本地蜂鸣-全球管道”模型中(见图1),Bathelt等特别强调产业集群应通过构建跨地域的甚至是跨越国界的“全球管道”来吸收世界范围内新鲜、异质的战略性知识[1]。首先,从集群企业层面分析。集群企业的知识创造事实上是其近距离和远距离互动学习、交织融合的结果[5]。企业通过跨集群关系网络与外部网络成员之间建立连接至关重要,这些连接集群内外部“结构洞”的非冗余连接被称为“管道(pipelines)”,而跨越国界的“管道”便是“全球管道”。因此,集群企业应该摒弃内向和孤立的视角,构建开放的、互动的、遍布全球的跨国知识网络[6]。其次,从集群整体层面来看,Bathelt等认为成功的集群是那些能够建立和维持跨集群网络关系,与全球高端知识网络进行持续知识交流的集群[1]。Bathelt、Cantwell和Mudambi(2018)认为,即使是世界级的集群,在最先进的知识创造方面也不能永远自给自足[3]。综上,无论是企业层面还是集群层面,构建“全球管道”以促进战略性新兴产业集群国际化都是至关重要的。

图1 “本地蜂鸣-全球管道”与产业集群的知识更新机制

此外,Menzel和Fornahl(2010)提出了经典的集群生命周期模型(Cluster life cycle model),该模型从集群动态演化的角度提供了产业集群国际化的理论依据[2]。这一模型强调,产业集群演进的核心驱动因素是集群参与者之间的学习过程,以及每一个集群生命周期阶段的产业集群知识库异质性变化。产业集群规模增长将带来集群知识异质性的减少,知识异质性的减少将可能使集群失去适应环境变化的能力,因此必须通过有效的方式提升集群知识的异质性,才能使集群重新进入健康发展的轨道。在集群动态演进过程中,一旦进入“维持”阶段,则必须采取有效手段以提升产业集群的知识异质性水平,而这种外部刺激最重要的方式是通过构建“全球管道”,与国际顶尖企业和集群构建有效的关系网络并获取新鲜、异质和战略性知识,并且与集群本地知识进行整合,从而使得产业集群可以通过“适应(adaption)”“更新(renewal)”以及“转型(transformation)”重新调整集群发展轨迹(见图2)。

图2 “全球管道”构建与产业集群生命周期的动态调整

为了摆脱产业集群路径依赖的力量,Menzel和Fornahl(2010)提出了两种思路[2],一种可能是打开集群的主题边界,从集群区域内增加相关的知识库、技术或产业;另一种选择是开放地理边界,包括来自集群主题领域但来自不同地点的知识,而产业集群的国际化能有效达到以上两点目标。产业集群通过国际化能获得国内市场无法获得的补充资产、新的市场关系和非冗余信息[6](Morison、Rabellotti和Zirulia,2013),从而丰富了集群的知识库,使其更加异构。综上所述,促进战略性新兴产业集群的国际化具有坚实的理论依据。

2 战略性新兴产业集群国际化进程面临的难题及政府策略

2.1 知识层面:异质性知识难以实现跨境转移

首先,集群企业与海外合作伙伴之间建立全球管道需要有意识地、系统性地建立高度信任,而建立信任的过程需要时间和成本[1]。Esposito和Rigby(2019)认为,集群企业与海外伙伴之间的社会距离和制度距离越远,建立知识管道的风险和成本将会逐渐增加,以致企业逐渐无法承受[7]。因此,集群企业建立和维护全球管道的过程往往需要进行“复杂”而“昂贵”的投资。其次,全球管道内的知识流动也不是一个自然而然的过程。Morison、Rabellotti和Zirulia(2013)认为“全球管道”中的知识流动往往面临难以克服的障碍[6]。Bathelt和Li(2020)更是鲜明地指出,通过全球管道的知识有一种内在的倾向,管道内的知识流动通常是特定而有限的[8],因此这种通过全球管道转移的知识往往具有黏性和狭隘性。

2.2 企业层面:集群企业建立“全球管道”的意识和能力有限

首先,集群企业的知识吸收能力有限。由于企业的实践以及历史等方面的差异性,集群主体之间具有不同的知识积累水平与技术发展轨道,集群内单个主体的吸收能力难以一蹴而就地形成,要在短时间内全面提升集群主体的吸收能力是非常困难的。其次,从集群企业构建全球管道所需的资源和能力来看,Malecki(2011)认为,即使一家公司在过于内向或过于外向之间取得了足够的平衡,但它处理企业外部联系的数量总体上是有限的[9];另外,集群企业构建“全球管道”需要大量的时间,更需要集群企业高物质投入和高情感承诺,同时也要求集群企业与跨国公司拥有较近的社会邻近性、认知邻近性和组织邻近性,因此,对一般的集群企业而言,其构建全球管道是非常困难的,往往需要外界相应的支持[6]。

2.3 环境层面:国际商业环境的差异和不确定性

当前,国际商业环境呈现出极大的动态复杂性,不同国家和区域之间的制度差异极大地阻碍了国际顶尖知识的跨界传播,使得本地企业的跨界知识获取非常困难。制度经济地理理论强调,不同国家环境之间制度环境差异的的系统影响,阻止了普遍操作标准或单一“最佳实践”的传播[10](Gertler,2010)。Bathelt、Cantwell和Mudambi(2018)构建了跨国知识流动的分析框架[3],认为本地企业在开展跨国知识流动的过程中往往会产生摩擦、障碍和不确定性,根源在于正式制度和非正式制度的差异,包括语言、法律、习俗、标准和文化等,“克服它们绝对不是一个微不足道的过程”。因此,本地集群企业要成功地建立一个全球管道,就需要建立一个“能共同解决问题”的制度环境,而这需要在政府政策支持下制定集群联合行动框架和项目。

2.4 小 结

产业集群概念从提出到现在已逾30年,但在理论和实践领域仍然焕发出蓬勃的生命力,成为促进技术创新和区域经济发展的重要政策工具[11]。然而事实证明,区域产业集群的发展并不是自然而然和一帆风顺的。由于知识、企业以及环境的障碍导致企业构建“全球管道”的难度非常高,因此,构建有效的战略性新兴产业集群国际化政策体系至关重要。

3 德国“InterClust”战略性新兴产业集群国际化政策案例研究

在过去的十余年里,欧盟已经成为使用集群政策的全球领导者[12],其中,德国作为欧盟的中坚力量在集群政策制定方面成为典范。2015年,德国联邦教育和研究部(BMBF)推出了“领先集群国际化、前瞻性计划与可比网络”(Internationalisation of Leading-Edge Clusters,Forward-Looking Projects and Comparable Networks,简称InterClust),这一集群计划试图融合基于地方的创新政策与动态国际化的优势[12]。本文将从提出背景、政策设计、政策成效等方面对德国InterClust集群国际化计划进行深度剖析。

3.1 德国InterClust政策的产生背景

德国“InterClust”这一促进战略性新兴产业集群国际化的最新支持计划可以被视作德国技术创新政策两大趋势的融合:20世纪90年代中期开始的重视地方创新政策趋势和2009年以来势头强劲的促进研发国际合作趋势[13]。2007年,德国启动了“领先集群竞争计划(Leading-edge Cluster Competition)”,这是德国第一个全国性的集群融资计划。2009年,德国联邦政府又推出了一项“推动科学与研究国际化”的综合战略,该战略在2015年最终成型为“InterClust”产业集群国际化计划。这一计划有五大目标:通过全球合作确保德国优势;通过研发国际化进一步发展德国的创新能力;在国际上扩大德国职业培训和资格认证的普遍性;与新兴国家和发展中国家合作塑造全球知识社会;共同克服全球挑战。从政策演化角度来看,德国InterClust集群国际化政策可以被视为该国传统的基于地方创新的长期政策和近期研发创新国际化转变的有效融合[13]。

3.2 德国InterClust战略性新兴产业集群国际化政策框架

德国InterClust计划的主要目标:首先,通过国际合作为德国产业集群的发展创造可持续的积极影响,通过促进产业集群构建“全球管道”,也就是与国外表现出色、并且能为共同研发贡献互补能力的国际合作伙伴进行密切和可持续的合作;其次,全球管道的构建也将提升集群管理机构的能力,这些能力包括但不限于知识产权保护、跨文化技能、开放创新和知识管理。在BMBF的组织下,通过2015年、2016年和2017年连续进行三次“集群竞赛”,每轮竞赛均选出约10个优秀的产业集群提供进一步资金资助。在“集群竞赛”结束之后,还有两个阶段:在概念发展阶段(最长不超过2年),集群管理层和集群组织应制定国际化战略,与国际合作伙伴取得联系并共同制定项目构想;在最后的实施阶段(持续时间不超过3年),受支持的集群应通过与合作伙伴创新区域的国际合作伙伴开展最多3个合作研发项目来建立国际合作关系。德国InterClust计划的实施框架见图3。

图3 德国InterClust计划的实施框架

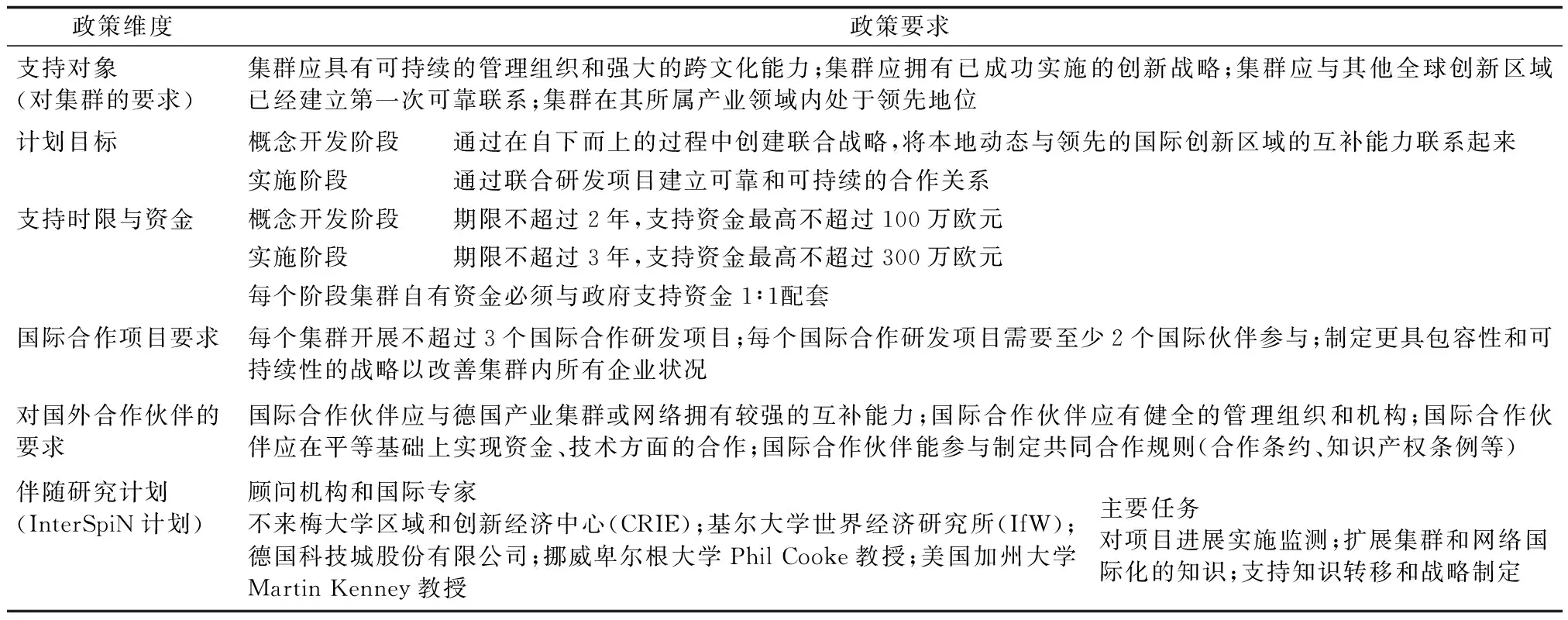

在具体政策设计方面,德国InterClust计划针对受资助集群的要求、概念开发阶段和实施阶段的集群发展目标、计划的时限和资金使用、国际合作项目要求、国际合作伙伴选择进行了明确、清晰而具体的界定(见表1)。德国InterClust计划有3个显著的特点。一是择优资助成熟的、有国际化经验的集群。该计划“扶强”而不“助弱”,要求集群在集群管理、跨文化管理、创新管理等方面拥有显著成效,特别要在构建“全球管道”方面取得重要进展。二是高度重视集群国际化的前期规划。在5年的资助期中,集群应拿出至少2年“概念发展(concept development phase)”的时间来进行国际化的前期规划。“磨刀不误砍柴工”,集群应利用这两年的时间在国际化战略制定、国际合作伙伴选择、联合研究战略、国际合作研发的共同规则设计等方面进行充分谋划。三是建立集群国际化实施过程中的评估和反馈机制。德国InterClust计划专门组建了由大学科研机构、顶尖技术咨询公司、权威集群学者组成的顾问机构,实时有效地监测项目进展、评估政策效果,并对集群、网络以及知识转移等问题进行理论和政策研究。

表1 德国InterClust产业集群国际化政策具体内容

4 研究结论与政策建议

本文理论分析表明,通过国际化实现“全球-本地”互动是实现战略性新兴产业集群知识动态化以避免“路径依赖”的核心路径[5]。然而,由于知识、企业以及环境的原因,产业集群难以凭借自身力量实现国际化,亟需政府部门制定科学系统的支持政策。综合本文理论和案例分析,为我国政府部门制定战略性新兴产业集群国际化提出以下政策建议。

进一步提升对战略性新兴产业集群国际化的战略认知。集群国际化不同于产业和企业国际化,在行为主体、路径选择以及政策构建等方面有自身的规律,因此,我国应将“战略性新兴产业集群国际化”提升到更重要的位置,甚至可以借鉴德国经验推出独立的集群国际化战略。另外,政府必须高度重视集群组织在集群国际化中的重要作用,可以尝试借鉴德国“集群管理公司”的形式,以资本为纽带促进官产学研金跨界合作,有效构建“利益共享、风险共担”的集群长效治理机制,为战略性新兴产业集群国际化夯实组织基础。

探索将“自下而上(Down Top)”的政策逻辑融入战略性新兴产业集群国际化政策实践中。我国当前的集群政策主要采用“自上而下(Top Down)”的政策思路,这种政策思路能有效发挥政府主导作用,但往往容易忽视集群内主体的实际情况、主观意图和经济利益,不太有利于集群主体能动性、创造性的发挥。事实上,我国工信部于2018年启动的国家先进制造业集群的“竞赛”计划,就是“自下而上”政策思路的很好体现,未来我国可以进一步采用“自下而上”的集群政策逻辑来推进战略性新兴产业集群国际化进程。

战略性新兴产业集群国际化政策设计应特别强调“精准性”。当前,“精准施策”已成为我国各领域政策制定的一个重要要求,而政策的精准性体现在政策对象的选择、政策内容的制定、政策实施的过程以及政策效果的评估等方面。德国InterClust集群国际化较好地体现了这种“精准性”,对被资助集群的资质、计划目标、资金使用、国际合作伙伴选择以及国际合作项目的要求进行明确和量化的设计,这值得我国政策制定部门参考和学习。

高度重视集群咨询研究机构对战略性新兴产业集群国际化的智力支持。德国InterClust集群国际化计划建立了由顶尖研究机构、科技咨询企业以及权威学者组成的咨询与顾问机构,并实施该项目的伴随研究计划“InterSpiN”,其主要目的是进行国际前沿的集群领域理论与政策研究,对InterClust计划的实施进行动态监测,并对相关政策的实施效果进行科学公正地评估和反馈。我国很多产业集群成立了类似功能的专家委员会或顾问委员会,但形式松散、专业性欠缺且缺乏长效运行机制,德国的经验做法对我国集群政策具有借鉴作用。