投入产出分析与中国数字经济规模的测量

李洁 张天顶

DOI: 10.13253/j.cnki.ddjjgl.2021.10.009

[摘 要] 伴随着以5G、大数据、人工智能以及云计算等为代表的新一代信息通讯技术快速发展,数字经济已经成为引领经济社会变革和推动经济高质量发展的引擎。西方发达国家和新兴市场经济体纷纷将发展数字经济列入到国家的经济发展战略。为了能够针对我国数字经济规模进行科学而合理的测量,同时注重测量方法和框架具有国际比较方面的普适性,文章利用投入产出模型并结合《中国投入产出表》以及国家统计局发布的《数字经济及核心产业统计分类(2021)》等基础数据针对中国2012年、2017年和2018年的数字经济规模进行测量。从数字经济部门增加值占GDP比重来看,从2012年的5.16%升至2018年的7.14%;从绝对量来看,2018年中国数字经济的增加值为6.58万亿元,总产出为22.96万亿元。最后,文章对数字经济规模测算的研究框架可以为基于多国的投入产出表测算国际数字经济规模和进行跨国横向比较提供备选的研究思路。

[关键词]数字经济;规模;测量;投入产出分析

[中图分类号] F124[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2021)10-0066-08

一、引 言

当前,全球范围内大多数国家都加入了大力开展第四次工业革命进程,本轮工业革命涵盖先进制造、运输、服务以及生物系统,它是以技术革命为标志的时代,并“正在模糊物理、数字和生物领域之间的界限”[1]。在第四次工业革命进程中,最突出的部门经济要属数字经济。数字经济在没有物理或地域限制的情况下对世界经济产生了巨大影响[2]。与数字经济密切相关的四个基础技术领域,主要有物联网、云计算、大数据分析以及人工智能。先进的数字技术可以加速组织、工作内容以及行业区位选择的持续发展态势,主要体现在:①相关经济活动将细分为更专业的业务功能;②低技能工作将与知识密集型工作在组织和空间方面分拆;③低技能工作任务的自动化[3]。各国全力推动本国数字经济发展,这也加剧了各国在数字经济领域的竞争;而随者新的数字技术的发明和传播,数字经济的竞争变得异常激烈和复杂。

作为农业经济发展阶段、工业经济发展阶段之后的重要经济形态,数字经济对世界经济与政治格局会产生深远的影响。2020年11月,国家主席习近平在亚太经合组织第二十七次领导人非正式会议上发表讲话时强调指出,“数字经济是全球未来的发展方向”,并倡导“加强数字基础设施建设,消除数字鸿沟”。2021年3月,《中华人民共和国经济社会发展第十四个五年规划2035年远景目标纲要》 强调“加快数字化发展,建设数字中国。……以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革”。“十四五”规划中也明确提出数字经济核心产业增加值占GDP比重在2025年达到10%的量化指标①。国际上,经济合作与发展组织(OECD)成员均制定了国家数字经济发展战略,并在数字化转型方面大力发挥了政府协调作用。

数字技术作为全新的生产要素,能够创造出新的商业模式和经济业态,能够有效地促进产业结构转型与升级。数字技术所带来的创新会改变生产、消费、投资以及对外贸易,人们的日常工作和生活中会继续提高自动化和高科技设备的使用。类似于实时打车软件等点对点服务模式的引入,促使服务行业发生了巨大变化。因此,数字经济的规模和水平备受国际机构和主要国家相关研究机构、政策制定者以及经济专业研究者们的广泛而持续的关注。而近年来,数字经济部门在中国也获得了长足的发展,根据国家互联网信息办公室2021年7月对外发布的《数字中国发展报告(2020年)》,我国数字经济总量跃居世界第二位,2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%②。尽管现有研究对于数字经济的内涵尚存在不同的界定,但是研究者们普遍认为通过数字技术进行创新会改变经济和生活的方方面面。

在数字经济规模的测算方面,由于现有研究基于了不同的标准或范畴,测算的结果往往差异较大。2021年6月,美国经济分析局(BEA)发布《更新的数字经济估计》中指出2019年美国数字经济增加值为20 516亿美元,占GDP比重为9.6%。2021年4月,中国信息通信研究院对外发布《中国数字经济发展白皮书》,他们测算的2020年中国数字经济的规模为39.2万亿元,占GDP比重的38.6%。而此前,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所在《中国数字经济规模测算与“十四五”展望研究报告》中提出2019年中国的数字经济的规模为17.03万亿,约占全年GDP的17.2%③。作为官方机构的典型代表,国家互联网信息办公室在《数字中国发展报告(2020年)》中采用数字经济核心产业增加值占比來刻画我国数字经济规模。按照相对水平来看,国内研究机构对于数字经济规模测算明显高于同期国际相关机构的测算。带来上述巨大差异的主要原因在于不同机构在界定数字经济的内涵和范畴上存在差异,数字经济给宏观经济统计带来了新的测量挑战。

2021年6月,国家统计局正式发布了《数字经济及核心产业统计分类(2021)》。该分类为后续衡量数字经济发展水平提供了重要统计标准。在衡量数字经济发展方面,数字经济卫星账户是重要的基础研究。卫星账户属于补充性统计数据,可以对经济的特定方面进行分析。用于构建卫星账户的方法与核心经济账户的方法具有内在一致性。从概念上讲,数字经济卫星账户应包括与数字经济相关的所有商品和服务。但是,包含数字经济某些构成要素将对基础数据和研究方法带来新需求和挑战。目前,我国数字经济卫星账户的构建尚处于探索阶段[4]。在上述情况下,本文结合国家统计局的数字经济分类和投入产出分析的标准框架,对我国数字经济规模进行测量。

二、相关文献综述

现有研究对数字经济的探讨可以溯源至Don Tapscott在1996年公开出版的《数字经济:网络智能时代的希望与危险》著作[5]。该著作在正式出版后迅速成为全球畅销书④。作为全球知名的IT专家,Tapscott在著作中用通俗的语言探讨了数字经济不仅改变了企业运营业务流程,还会改变产品或服务的创建方式、营销、竞争以及商业规则等。

研究者们对于“数字化”已达成共识,即它是将信息或程序编码为可由计算机读取和操作的二进制位。数字化进程的核心在于计算机化,它始于20世纪60年代的计算机商业化大发展。随后,微电子硬件以及软件的不断改善提高了信息计算和通信技术(ICT)部门的能力。同时,硬件成本的降低、功耗和尺寸方面的改善,又进一步促使数字ICT能力不断增强,并最终促成全球范围内的便携式计算、全球定位、通讯以及互联网的大规模访问等的发展。从20世纪90年代开始,互联网技术支撑和加速了数字技术的普及。不同形式的数字化促成全新变革,由此产生的应用程序、系统、平台以及对经济和社会活动的影响共同构成了“数字化转型”(digital transformation)。

围绕数字经济产生的最大分歧是缺乏对数字经济普遍理解或认可的定义,而明确的并具有可操作性的数字经济定义是衡量数字经济的先决条件。国际货币基金组织(IMF)强调了对数字经济共同定义的必要性,IMF指出“缺乏对‘数字经济或‘数字部门的普遍认可定义,同时对于互联网平台和相关行业或产品分类标准的空缺,这些是衡量数字经济的障碍”[6]。联合国(UNCTAD)指出在衡量数字经济以及相关价值创造方面充满困难,首先是数字经济尚缺乏广泛接受的定义,其次是缺乏对于数字经济关键组成部分的可靠统计数据[2]。

在探讨数字经济范畴方面,美国商务部经济与统计管理局(ESA)在多项关于数字经济的报告中强调,将信息技术产业和电子商务作为数字经济的核心部门;同时在涵盖行业部门方面进行动态调整,先后将信息技术产业研发、电子学习以及生物信息等纳入到数字经济范畴[7]。在探讨数字经济规模方面,美国商务部经济分析局(BEA)在2018年公开发布了2005 年至 2016 年美国数字经济总产值、增加值、就业和薪酬的初步估计[8]。BEA首先确定了数字经济的内涵,在该框架下ICT部门是探讨数字经济的起点,按照BEA分类,ICT部门主要包括有计算机及电子产品制造(不包括导航、测量、电子医疗和控制仪器制造),软件出版,广播和电信,数据处理、托管和相关服务,互联网出版和广播以及网络搜索,以及计算机系统设计和相关服务等。BEA针对ICT部门的界定与经济合作发展组织(OECD)、联合国统计部门所采用标准保持一致[9]。

OECD聚集了国际货币基金组织(IMF)、欧盟以及主要国家统计部门的研究力量,开展了持续性研究。2014年,OECD公开出版了《测量数字经济:一个全新的视角》,重点探讨了ICT部门和互联网在经济社会发展中的作用,该研究报告从多个维度探讨了数字经济的影响作用[10]。2018年,OECD对外公开发布《测量数字经济框架》,在该报告中通过主体、产品、交易等多个维度对数字经济进行界定,并针对数字经济卫星账户展开探讨[11]。在报告中,OECD强调指出数字经济典型特征包括数字化订购、交易平台以及数字化提供,针对上述典型特征只要符合一项就被视为数字经济。

2020年,OECD为G20数字经济工作组编写研究报告《衡量数字经济的通用框架路线图》,提出了针对数字经济的通用定义和分层框架,以建立清晰、可比较的政策措施。根据该报告,数字经济包含所有依赖数字投入或者通过使用数字投入而显著得到增强的经济活动,包括数字技术、数字基础设施、数字服务和数据,它指所有生产者和消费者,包括政府在内,使用数字投入在各自的经济活动中。OECD对数字经济定义涵盖了四个层次,采用分层方式分别对应着核心、狭义、广义以及数字社会[12]。核心定义主要强调数字内容、ICT商品以及信息服务相关的经济活动;狭义定义包括核心部门同时也包括依赖于数字投入的经济活动;广义定义则包括前两个指标以及因使用数字投入而显著增强的企业的经济活动;数字社会比数字经济涵盖范围更广,包含不在GDP核算生产边界内的数字化互动和活动,例如免费数字平台和公共数字平台等。图1直观展示了OECD针对数字经济研究框架的相关界定,其中数字经济规模的测算涵盖了数字经济定义中0~2,而这部分也在GDP生产边界内。

在数字经济测量方面,所面临的主要挑战是要在广泛的政治讨论和精准的经济测量之间进行权衡。现有研究针对数字经济包含有不同方式的设想和分析,而且不同情境下研究者都能够提供全新的视角以及界定。中国信息通信研究院(CAICT)连续七年发布《中国数字经济发展白皮书》,该机构的研究框架和测算方法被纳入到G20(阿根廷)《数字经济测算工具箱》[13],并产生了广泛的影响。结合白皮书的进展,CAICT针对数字经济的界定大体上可以划分如下几个阶段:其一,注重强调数字产业化和产业数字化的“两化”阶段;其二,注重数字产业化、产业数字化和数字化治理的“三化”阶段;其三,突出强调数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理的“四化”阶段。虽然从数字经济内涵上,CAICT给出的“四化”界定具有广阔的前景,但是受制于具体测量的困难与障碍,CAICT针对数字经济规模主要还是测量“数字产业化”和“产业数字化”两个部分。

以CAICT所提供的“数据价值化”角度来看,针对该部分测量的挑战是巨大的。正如著名经學家索洛所强调的那样,“人们可以在任何地方看到计算机时代,但它不在生产率统计数据中”[14]。类似地,在数字经济快速发展的今天,人们可以在任何地方看到数据发挥作用并创造价值,但它却不能在企业的资产负债表中得到体现。显然,更好地了解数据有助于增加价值和提高生产率,但是关键的问题在于任何探讨数据价值化的研究都需要一致而且可靠的统计数据,进而能够捕获现代经济活动中利用数据的复杂性。

从有利于统计实践的角度来看,针对数字经济的界定要具有可操作性。世界范围内,绝大多数国家或地区在产业分类中采用或参照联合国统计司颁布的《国际标准产业分类》(ISIC)指定本国或地区的分类,并且针对本国或地区生产活动进行核算。《国际标准产业分类》为各国制定国家或地区活动分类提供了指导,成为在国际层面比较经济活动的重要统计框架。我国于2002年10月实施的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2002)参照ISIC Rev.3版本⑤,2017年10月我国修订的《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)参照ISIC Rev.4版本,该标准规定了全社会经济活动的分类与代码。以健康产业为例,为了满足新形势对健康产业发展的需求,国家统计局同国家发展改革委、国家卫生健康委共同研制《健康产业统计分类(2019)》。该分类以《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)为基础,针对符合健康产业特征相关活动进行再分类⑥。可见,对于新兴产业部门而言,相关的研究和针对性测量注重与现有产业分类进行协调是完善基础统计数据的重要步骤。

2021年6月,国家统计局正式发布了《数字经济及核心产业统计分类(2021)》,该文件对数字经济界定为:“以数据资源作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动”;基于数字经济的上述界定数字经济的产业范围被确定为:数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业以及数字化效率提升业等五大类。根据国家统计局的分类标准,数字经济核心产业包含前述前四类,也就是数字产业化部分,而第五类则是产业数字化部分,体现数字技术与实体经济的融合。

值得强调的是,国家统计局对数字经济分类所涉及的国民经济行业分类与《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)相一致。在编制原则上,也强调了与G20杭州峰会提出的《二十国集团数字经济发展与合作倡议》等国际倡议之间一致性。与《国民经济行业分类(2017)》进行对接,这为数字经济统计测算提供了基础保障[15],而与国际机构或主要国家测算相协调,这又保障针对中国数字经济测算以及产业发展具有横向可比性。

三、投入产出分析与数字经济测量

投入产出分析借鉴了相互依存的经典理论,旨在通过直接可观察的结构关系来解释经济运作。投入产出分析框架有两个主要假设,其一是规模报酬不变假设,其二是在商品或服务的生产中,投入之间具有不可替代性。换句话说,第二个假设表明产出的生产存在一个特定过程,产出决定了投入品的水平。

投入产出分析自诞生伊始就是针对汇总经济展开研究[16]。一般而言,影响投入产出数据划分部门的问题主要有两个方面:其一,汇总偏差,主要体现为将多个经济活动汇总到一个部门带来的偏差;其二,分解问题,主要是将汇总的部门按照经济属性进行分解所面临的数据短缺问题[17]。Fei首先提供了将增强矩阵作为基准并使用逆矩阵之间的关系作为获得分解的新矩阵的方法[18]。随后,沃尔斯基寻求实现类似的方法,并提出了一种基于使用中间矩阵和权重针对特定部门分解两个部门的技术手段[19]。针对投入产出数据的部门分解问题,现有研究已经存在着较多的技术方案[20-21]。特别地,在利用投入产出数据分析环境问题,研究者们针对不同部门分解提供了技术流程。

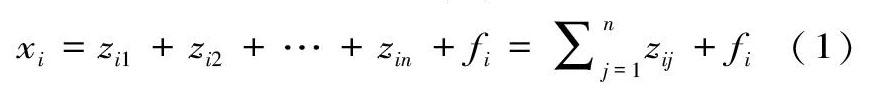

20世纪30年代,里昂惕夫建立了投入产出分析框架,投入产出分析能够用于分析经济中不同产业部门之间的相互依存关系。如今,投入产出分析已经成为经济学应用中被广泛采用的研究框架之一[22]。假定经济中包含n个行业部门,投入产出模型可以采用如式(1)数学表达式:

对于式(11)中矩阵,针对行汇总则会得到对应行业部门的GDP,针对列汇总则会得到行业部门的最终产出。

为了分析方便,假定行业部门1为数字经济行业部门,那么对于第一行汇总将得到数字经济行业部门1的GDP。针对第一行中v1l1nfn,它表示行业部门n中来自于数字产业部门1的增加值,即使该行业部门不生产数字商品或服务,但是它的生产得到了数字经济行业部门赋能,从前向关联视角来看行业部门n是数字经济赋能的。从第一列来看,数字经济行业部门1的最终商品或服务的市场价值不仅包括了本行业部门的贡献,而且还包括来自其他行业部门的贡献。具体而言,以第一列最后一项为例,当vnln1f1≠0情况下行业部门n赋能数字经济行业部门,也就是说行业部门n通过后向关联向数字经济行业部门赋能。

因此,数字經济GDP不仅包括数字经济行业部门自身的GDP,而且还涵盖其他行业部门赋能数字经济行业部门的部分。考虑上述关联数字经济GDP由式(12)给出:

其中,GDPd表示数字经济GDP,它为标量;i表示元素均为1的列向量;e表示为列向量,不需要保留的元素为0,否则为1。

上述典型投入产出分析框架并没有考虑固定资本形成。如果考察固定资本形成,参照标准的技术流程[23],我们需要在原有框架下进行扩展。为了确保技术系数不变[24],采用ki表示行业部门i固定资本形成占最终需求的比率,类似地向量或矩阵表达式如式(13):

在针对投入产出数据进行部门汇总,Miller和Blair(2009)的投入产出分析对此有深度的探讨。

四、实证研究

(一)数据和数据处理

在基础数据方面,本文数据来源为国家统计局国民经济核算司编《2012年中国投入产出表》《2017年中国投入产出表》以及《2018年中国投入产出表》[25-27]。投入产出核算是国民经济核算体系的重要组成部分,被广泛应用于部门分析和政策影响分析。国家统计局先后在1987年、1992年、1997年、2002年、2007年编制5张全国投入产出基本表,2012年和2017年分别为第六张、第七张表。2012年和2017年中国投入产出表为基准的投入产出数据,是遵循了国际标准,同时也结合中国实际情况编制的基础统计资料。2018年中国投入产出表是国家统计局首次在经济普查年份利用经济普查资料、2017年投入产出调查资料以及2017年投入产出表等编制完成。

2012年投入产出表规模为139×139产品部门,2017年投入产出表规模为149×149产品部门,2018年投入产出表规模为153×153产品部门。2012年投入产出表提供了42部门投入产出表,2017年投入产出表也公布了70产品部门×60产业部门的供给使用表。本文在按照国家统计局《数字经济及核心产业统计分类(2021)》针对相关部门进行分解后,针对详细分类的产品部门进行汇总。同时,为了能够与国际相关国家进行比较,所汇总的部门规模采用了世界投入产出表(WIOD)按照ISIC Rev.3划分为35部门[28-29]。

在投入产出表部门分拆和汇总中,相关比率的设定既参考现有研究针对中国数字经济测量的讨论[30-32],又结合特定的行业部门数据,以及相关研究机构的行业研究报告。此外,针对无法依据现有统计数据和行业研究报告能够确定的情况[33-34],采用类比赋值予以最终确定。

(二)实证研究结果

结合2012年、2017年和2018年国家统计局出版物《中国投入产出表》以及《数字经济及核心产业统计分类(2021)》,本文针对既包含有数字经济又包含有非数字经济的部门进行拆分,最后将涉及数字经济子部门作为整体进行汇总。例如,在制造业分类下计算机、通信和其他电子设备制造业作为数字经济核心部门不需要拆分直接进入分析,但对于电气机械和器材制造业下相关子类需要分拆;对于批发业和零售业项下有互联网批发和互联网零售,上述项目属于数字经济涵盖的内容,而批发业和零售业项下存在着大量非数字经济分类。针对上述项目的技术处理,本文通过《数字经济及核心产业统计分类(2021)》确定具体范畴,然后结合投入产出表进行测量和汇总。

表1报告利用投入产出分析所得到的我国数字经济规模的测量结果。按照GDP核算的生产法⑦,将国民经济各行业生产法下增加值相加,得到生产法国内生产总值,核算公式为GDP=总产出-中间投入。值得注意的是,投入产出表中汇总得到GDP与国家统计局生产法数据有差异。以2018年为例,国家统计局对于2018年国内生产总值进行了修订,最终核实2018年我国GDP为919 281亿元⑧,而在2018年中国投入产出表中,该年份国民经济總增加值为922 057亿元。主要原因在于投入产出数据对特定部门废品废料部门的特殊处理⑨。

从具体测量结果来看,2018年我国数字经济部门增加值为65802.45亿元,占国内生产总值的7.14%。从国际比较来看,美国商务部BEA针对美国数字经济规模测量表明2018年美国数字经济规模为18 493亿美元,占国内生产总值的9.0%⑩。与国内现有研究相比,中国信息通信研究院测量方法属于广义范畴的测量,广义测量并不是官方统计框架下的结果,在国际多边谈判或国际协调方面也不具备可比性。2021年8月2日,中国信息通信研究院在北京举行的全球数字经济大会上发布《全球数字经济白皮书》,该报告指出全球47个国家数字经济增加值规模达到32.6万亿美元,占GDP比重为43.7%。B11

国际上,UNCTAD在2019年《数字经济报告》中强调指出,根据定义的不同估计2017年全球范围内数字经济规模占世界GDP的4.5%至15.5%,市值超过7万亿美元。欧洲中央银行对欧盟数字经济规模进行测算,指出“大多数欧元区国家的数字部门增加值(占 GDP 的百分比)比美国小得多,欧元区数字经济的规模约为美国的三分之二”B12。澳大利亚统计局(Australian Bureau of Statistics,ABS)测量了该国数字经济规模2017—2018年度按照现价占国内生产总值为5.75%,2018—2019年度为5.53%B13。加拿大统计局在2019年针对该国数字经济规模进行初步测算,结果表明2017年数字经济增加值占国内生产总值为5.5%B14。

在针对我国数字经济规模测算中,赛迪顾问股份有限公司(简称“赛迪顾问”)在研究报告中指出我国数字经济规模2017年为26.8万亿元,2018年为32.4万亿元B15。作为市场研究机构,中国信通院和赛迪顾问对我国数字经济规模的估算均属于广义范畴,两个机构对于我国2017年数字经济规模测算结果都超过25万亿元。许宪春和张美慧 (2020)提供了基于国际比较视角的开创性研究。他们结合2007年、2012年以及2017年《中国投入产出表》采用美国商务部BEA研究框架进行测算,2017年我国数字经济部门总产出为147574.05亿元,本文使用投入产出分析模型利用2017年《中国投入产出表》所得到的数字经济部门总产出为197243.18亿元。针对2017年我国数字经济总产出规模出现差异,主要原因在于方法上存在不同。许宪春和张美慧 (2020)在测算中国数字经济规模过程中,整个框架依赖于如式(18)的特定的假设:

在该假设下,为了测算数字经济规模的数字经济调整系数事实上将数字经济增加值在行业占比与数字经济总产出在行业占比两项比重设定为相等。本文的研究框架则可以不依赖该限定,以2018年为例,表1中报告了两项比率指标,前者为7.14%,后者为6.19%。由此可见,本文的研究为针对数字经济规模的测量提供了一个新的研究思路和规模测算方案。

五、主要研究结论

全球范围内,相关国际机构、各国政府以及商业研究机构对数字经济的内涵尚存在不同的理解,不同机构对相同国家或地区的数字经济规模测算存在较大差异。总体上,商业研究机构测算的结果往往偏高,国家官方统计机构依据现有基础统计数据的测量结果要明显低于商业研究机构。基于国际比较视角,本文利用投入产出模型,同时借助于2012年、2017年以及2018年《中国投入产出表》以及国家统计局公布的《数字经济及核心产业统计分类(2021)》作为基础研究资料,针对我国数字经济模型进行测算。

本文测算结果表明,我国数字经济规模占GDP比重在2012年、2017年和2018年分别为5.16%、6.29%和7.14%。2021年7月,国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告(2020年)》,该报告中明确指出从2015年至2020年我国数字经济保持持续快速增长,数字经济总量跃居世界第二B16。同时,国家互联网信息办公室针对2020年我国数字经济核心产业增加值占GDP的比重为7.8%,国家互联网信息办公室首次以《数字中国发展报告》形式对我国数字经济“十三五”时期主要成就进行了系统和全面的总结。依据国家互联网信息办公室的报告,本文测算结果与国家对“十三五”期间我国数字经济主要成就的总结具有内在一致性。

由于现有研究对我国数字经济规模存在着不同的测算结果,总体上看这些测算结果差异对国际和国内社会公众理解和把握数字经济带来挑战。本文所基于的投入产出分析测量框架不仅能够利用历史数据对中国数字经济发展情况进行把握,而且还能够结合国际投入产出表,例如,类似于WIOD数据库、Eora多区域投入产出表(MRIO)等,基础数据测算国际数字经济规模,并考虑不同国家或地区的特定情况进行横向比较。

[注 釋]

① 参见专栏“十四五”时期经济社会发展主要指标http://www.xinhuanet.com/2021-03/13/c_1127205564_2.htm。

② 参见http://www.cac.gov.cn/2021-06/28/c_16264645032 26700.htm。

③ 参见https://politics.gmw.cn/2020-09/07/content_34163 037.htm?s=gmwreco2。

④ 参见Don Tapscott在个人网站上对该著作的介绍https://dontapscott.com/books/the-digital-economy/。

⑤ 参见https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1c.pdf。

⑥ 参见http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201904/t20190409_1658560.html。

⑦ 参见国家统计局关于统计核算的统计知识介绍http://www.stats.gov.cn/tjzs/cjwtjd/201308/t20130829_74319.html。

⑧ 参见国家统计局核算司负责人就2018年GDP数据修订问题专访新闻报道http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201911/t20191122_1710869.html。

⑨ 参见《2018年中国投入产出表》11页“二、本表使用说明”。

⑩ 参见美国商务部https://www.bea.gov/system/files/2020-08/New-Digital-Economy-Estimates-August-2020.pdf。

B11 参见新华网新闻报道http://www.xinhuanet.com/tech/20210805/68fea04a65354378a731442b82c237ab/c.html。

B12 参见欧洲中央银行研究报告https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202008_03~da0f5f792a.en.html。

B13 参见澳大利亚统计局信息发布https://www.abs.gov.au/articles/digital-activity-australian-economy-2018-19。

B14 参见加拿大统计局测量结果的发布https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/13-605-x/2019001/article/00002-eng.htm。

B15 参见http://image.ccidnet.com/ccidgroup/20200720zhong guoshuzhijinjibaipishu.pdf。

B16 参见中共中央网络安全和信息化委员会办公室权威发布http://www.cac.gov.cn/2021-06/28/c_1626464503226700.htm。

[参考文献]

[1]SCHWAB K. The fourth industrial revolution[J]. The Cambodian journal of international studies,2016, 1(1): 65.

[2]UNCTAD. Digital economy report 2019: value creation and capture: implications for developing countries[R]. 2019.

[3]MUDAMBI R. Location, control and innovation in knowledge-intensive industries[J]. Journal of economic geography,2008, 8(5): 699-725.

[4]杨仲山, 张美慧. 数字经济卫星账户:国际经验及中国编制方案的设计[J]. 统计研究,2019, 36(5): 16-30.

[5]TAPSCOTT D. The digital economy: promise and peril in the age of networked intelligence[M]. New York: McGraw-Hill, 1996.

[6]IMF. Measuring the digital economy[R]. IMF Policy Papers,2018(16): A001.

[7]ESA. The emerging digital economy[EB/OL]. (1998-07-20).https://www.commerce.gov/data-and-reports/reports/1998/07/emerging-digital-economy.

[8]BEA. Defining and measuring the digital economy[EB/OL].(2018-10-10). https://www.bea.gov/research/papers/2018/defining-and-measuring-digital-economy.

[9]UN. Towards an integrated framework for measuring the digital economy[EB/OL]. (2018-11-15).https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2018/Beijing/presentations/UNSD.pdf.

[10]OECD. Measuring the digital economy: a new perspective[M]. Paris: OECD Publishing,2014.

[11]AHMAD N, RIBARSKY J. Towards a framework for measuring the digital economy[EB/OL]. (2018-09-19).https://www.oecd.org/iaos2018/programme/IAOS-OECD2018_Ahmad-Ribarsky.pdf.

[12]OECD. A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy[EB/OL]. (2020-03-20).https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf.

[13]中國信息通信研究院. 中国数字经济发展白皮书[EB/OL].(2021-04-24).http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202104/P020210424737615413306.pdf.

[14]TRIPLETT J E. The solow productivity paradox: what do computers do to productivity?[J]. The Canadian journal of economics,1999, 32(2): 309-334.

[15]刘伟, 许宪春, 熊泽泉. 数字经济分类的国际进展与中国探索[J]. 财贸经济,42(7): 1-17.

[16]LEONTIEF W. The structure of American economy, 1919—1929: an empirical application of equilibrium analysis[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1941.

[17]MILLE R, BLAIR P D. Input-output analysis: foundations and extensions[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

[18]FEI JC-H. A fundamental theorem for the aggregation problem of input-output analysis[J]. Econometrica,1956, 24(4): 400-412.

[19]WOLSKY A M. Disaggregating input-output models[J]. The review of economics and statistics,1984, 66(2): 283-291.

[20]GILLEN W J, GUCCIONE A. Disaggregating input-output models, an alternative to wolskys method[J]. Economic systems research,1990, 2(1): 39-42.

[21]LINDNER S, LEGAULT J, GUAN D. Disaggregating input-output models with incomplete information[J]. Economic systems research,2012, 24(4): 329-347.

[22]BAUMOL W J. Leontiefs great leap forward: beyond Quesnay, Marx and Von bortkiewicz[J]. Economic systems research,2000, 12(2): 141-152.

[23]OECD. The input-output table and integrated economic accounts[EB/OL]. (2014-11-22).https://www.oecd-ilibrary.org/economics/understanding-national-accounts/the-input-output-table-and-integrated-economic-accounts_9789264214637-11-en.

[24]LEONTIEF W W. Quantitative input and output relations in the economic systems of the united states[J]. The review of economics and statistics,1936, 18(3): 105-125.

[25]国家统计局国民经济核算司. 2018年中国投入产出表[M]. 北京: 中国统计出版社,2020.

[26]国家统计局国民经济核算司. 2017年中国投入产出表[M]. 北京: 中国统计出版社,2019.

[27]国家统计局国民经济核算司. 2012年中国投入产出表[M]. 北京: 中国统计出版社,2015.

[28]TIMMER M P, DIETZENBACHER E, LOS B, et al. An illustrated user guide to the world input-output database: the case of global automotive production[J]. Review of international economics,2015, 23(3): 575-605.

[29]DIETZENBACHER E, LOS B, STEHRER R, et al. The construction of world input-output tables in the wiod project[J]. Economic systems research,2013, 25(1): 71-98.

[30]许宪春, 张美慧. 中国数字经济规模测算研究——基于国际比较的视角[J]. 中国工业经济,2020(5): 23-41.

[31]张美慧. 数字经济供给使用表:概念架构与编制实践研究[J]. 统计研究,2021, 38(7): 3-18.

[32]焦帅涛, 孙秋碧. 我国数字经济发展测度及其影响因素研究[J]. 调研世界,2021(7): 13-23.

[33]徐璨, 张梦苏. 零售行业研究报告: 联合资信评估股份有限公司[EB/OL]. (2020-12-29).https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202012291444680130_1.pdf?1609260245000.pdf.

[34]卫以诺. 2020互联网金融年度报告[EB/OL]. (2020-12-20).http://www2.nxny.com/report/view_4661533.html.

Input-Output Analysis and Measurement of the Scale

of Chinas Digital Economy

Li Jie, Zhang Tianding

(Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract: With the rapid development of a new generation of information and communication technologies represented by 5G, big data, artificial intelligence, and cloud computing, the digital economy has become an engine that leads economic and social changes and promotes high-quality economic development. Western developed countries and emerging market economies have introduced the development of digital economy into their national economic development strategies. To make a scientific and proper measurement of the scale of Chinas digital economy, and at the same time to pay attention to the universal applicability of measurement methods and frameworks in terms of international comparison, this article uses the input-output model, combined with the basic data such as China input-output table and the statistical classification of digital economy and core industries (2021) issued by the National Bureau of statistics to measure the scale of Chinas digital economy in 2012, 2017, and 2018. From the perspective of the proportion of the added value of the digital economy in the GDP, it rose from 5.16% in 2012 to 7.14% in 2018; in absolute terms, the added value of Chinas digital economy in 2018 was 6.58 trillion yuan, and the total output was 22.96 trillion yuan. Finally, the research framework of this article for the measurement of the scale of the digital economy can provide alternative research ideas for the measurement and horizontal comparison of the scale of the international digital economy based on multi-country input-output tables.

Key words:digital economy; scale; measurement; input-output analysis

(責任编辑:张梦楠)