全新世中国大河三角洲沉积演化模式转化及其对人类活动的响应

胡刚,张勇,孔祥淮,吴晓,王张华,袁忠鹏,丛静艺

1. 中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266237

2. 自然资源部海岸带科学与综合管理重点实验室, 青岛 266061

3. 中国海洋大学海洋地球科学学院,青岛 266100

4. 华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海 200241

三角洲地区是海陆交互作用强烈的特殊地带,是地球岩石圈、水圈、生物圈和大气圈四大圈层交汇的地带,也是地球系统中各个界面要素相互渗透、相互作用的典型区域。作为全球环境系统的关键组成部分,该区域物理过程、化学过程、生物过程和地质过程交织耦合,影响因素众多,发育过程与演变机制极为复杂。同时,该区域自然资源丰富,人口高度密集,城市化程度高,人类活动活跃,生态环境脆弱。揭示气候变化和人类活动对三角洲地区陆海交互作用的影响机理,阐明海岸带系统多圈层相互作用的复杂机制,对于全球变化背景下地球系统科学研究有着重要的科学意义,也是科学评估气候变化和人类活动对三角洲土地资源、旱涝灾害、航运资源等影响的理论基础。三角洲地区的研究一直是地球系统科学关注的热点和前沿科学问题,在一系列国际科学研究计划中备受关注。国际地圈-生物圈计划/陆海交互作用研究计划(IGBP/LOICZ)将全球对海岸生态系统的影响、海岸带可持续发展的应对策略和人类活动对流域-海岸带系统的相互作用影响列为重点关注的3个科学问题。三角洲作为海岸带系统的重要类型,2011年被LOICZ科学计划列为4个重要的科学“热点”之一,并有Future Earth Coasts国际大科学计划,专门开展海岸带地区应对全球变化适应与可持续发展研究。

本文基于我国海洋区域地质调查资料与前人研究成果,综合河口三角洲地区沉积物已有粒度、地球化学、矿物、地质年龄等实测数据结果,开展了全新世中国大河三角洲演化过程及主控因素分析,提出并修正了我国三大河口三角洲不同时间尺度的沉积演化模式及转化过程。

1 河口三角洲研究现状

中国三大河口三角洲包括黄河三角洲、长江三角洲和珠江三角洲,在国民经济发展和全球环境变化研究中扮演了非常重要的角色。黄河三角洲地处渤海湾地区,是黄河携带泥沙在渤海凹陷处沉积形成的;长江三角洲面对开敞的东海地区,是长江携带的巨量泥沙不断充填河口湾地区形成;而处于广东省的珠江三角洲由于基岩浅,是珠江带来泥沙不断充填丘陵、台地和残丘间地的复合三角洲。由于河口沉积盆地地貌特征、海洋动力和水沙通量不同,因此造成了黄河三角洲、长江三角洲和珠江三角洲在沉积演化模式上的不同。

总结中国大河三角洲的沉积演化过程与形成模式,必须放在固定的时间框架内,如果时间尺度不确定,那么河口三角洲的发育演变要考虑的影响因素就会不同,复杂程度就会加大。因此,我们选择在全新世时间框架内来进行分析和总结河口三角洲的发育模式,一是因为在此时间框架内,构造活动引起的地面升降幅度等变化微小,影响河口三角洲发育的构造因素基本不用考虑;二是因为海平面变化相对简单,由全新世早期海平面开始上升至全新世中期达到最高,后期变化幅度较小,且此时间框架内河口三角洲基本是高海平面以来河口水沙在一定沉积动力背景下发育的;三是因为在此时间框架内,人类活动影响的因素是慢慢增强的,成为不可忽略的影响因子。

全新世以来黄河三角洲的演化过程为冰消期海平面变化与“源-汇”体系相互作用的过程,在冰消期全球海平面上升过程中,融水脉冲事件导致海平面上升速率达到 30~40 mm/a[1],而在其余时间段海平面上升速率不超过10 mm/a。末次冰盛期(Last Maximum Glacial,LGM)期间整个黄海大部分海域裸露成陆。在13~11.6 cal.kaBP(相当于新仙女木冰期),海平面上升速率相对比较慢,海平面在这段时间达到−70~−58 m,北黄海西部靠近庙岛群岛的地区主要是盐沼和潮坪环境,有薄泥炭层或含泥炭层形成[2]。在这段时间海水可能进入到渤海东部靠近庙岛群岛的低洼地区。根据渤海地区大量钻孔的研究结果,在10.5~10.3 cal.kaBP,海侵到达渤海中部地区;黄河三角洲钻孔揭示,全新世海侵达到现代黄河三角洲近岸及三角洲平原地区的时间是9.1~8.8 cal.kaBP,有研究结果为10.0~8.0 cal.kaBP,这可能与测年数据精度有关[3];但在9.6~8.5 cal.kaBP黄河汇集了山东南部的多条短源河流,与淮河相汇后,经苏北注入南黄海,黄河口与其南侧的长江口相距100多千米[4],长江口砂体阻碍了黄河、淮河泥沙的向南扩散,大量黄河、淮河入海泥沙在南黄海沉积,形成了六期交错叠覆的古三角洲,构成了复杂的黄河-淮河-长江复合三角洲体系,在南黄海海底留下了多期埋藏古河道与古三角洲的信息[5-6]。复合三角洲体系受黄河、淮河、长江入海物质的影响,物源成分复杂,由于缺乏足够的钻孔测年数据和详细沉积物矿物资料,该时期无法定量剥离黄河入海泥沙对复合三角洲体系的贡献;7 000 aBP以来,海平面上升趋势减缓,渤海湾海侵到达最西边界,在广饶-黄骅-丰南一线形成了不连续的贝壳堤,黄河携带大量泥沙在河口处沉积,推动渤海岸线不断向海发展。由于黄河下游河道的摆动,形成了连续叠覆的黄河三角洲超级叶瓣[7]。

长江三角洲是世界上最早引起学术界注意的三角洲之一,早在19世纪70年代,Mosseman[8]就专题研究过长江三角洲。李从先等[9-10]通过多年工作,结合三角洲平原和水下三角洲大量钻孔,对长江三角洲沉积动力作用、沉积演化过程和不同生物组合特征进行研究,揭示了陆上长江三角洲主体及其两翼的各自特征,将水下三角洲划分为三角洲平原相、三角洲前缘相和前三角洲相,并进一步划分为11个亚相;陈吉余等[11-12]对两千年来长江河口三角洲的发育模式进行了总结,对于长江水下三角洲的构造背景、沉积相和发育演变形成了宏观尺度的框架认识。在此大背景下,伴随河口三角洲在人类活动和经济发展中发挥愈加重要的作用,学者通过获取水下三角洲地区综合地质与地球物理等资料,利用综合岩矿测试指标,辅以地球物理探测资料,并结合AMS14C精确测年,更详细地研究了晚更新世以来,尤其是全新世以来该地区的沉积作用、层序地层学和沉积环境演化改造,对长江三角洲地区沉积相演变和三角洲演化进行了较为细致的分析研究[13-22]。

珠江三角洲是一个特殊的三角洲,它主要由西江、北江和东江在湾内堆积复合而成,分8个口门入海,“三江汇合、八口分流”,成为珠江三角洲的地貌特色。关于珠江三角洲的发育,自陈国达[23]发表《广州三角洲问题》到现在,已经八十余年。现代珠江三角洲不同于长江和黄河三角洲,由通过基岩峡口连接的网河区和河口湾区组成,峡口两侧的地形地貌特征、沉积演过过程、物质输运情况及沉积动力特性都有其差异性,但同时又相互联系和相互作用[24]。由于河口三角洲在经济发展中的重要作用,20世纪初期就已经有中外学者对其地质背景与河口三角洲地貌特征进行研究探讨[23,25-27]。后来,许多学者通过不同的研究方法和角度,对珠江三角洲的形成发育演变等进行了大量研究工作,主要是针对晚第四纪以来,在海平面升降过程中三角洲发育的重要问题,比如最大海侵的范围、三角洲的沉积速率、三角洲的沉积相变化、三角洲演化模式和三角洲演化历史等[28-35]。过去十多年来,更多地关注于人类活动对流域及三角洲地区带来的影响,针对珠江来水来沙的变化和河道变化情况,研究了包括流域建坝、水土保持等人类活动对珠江流域及三角洲地区的影响[36-41]。

综合以上分析,多年来学者依据不同地区不同样品的不同指标讨论了三角洲的沉积相和沉积演化过程,但有高质量年龄数据约束的钻孔仍然有限,对河口三角洲不同时限内的环境演化过程认识有所不同,而且研究成果碎片化高,综合认识程度不高。进入新世纪以来,人类活动响应研究愈发重要并成为热点,对水下三角洲地区的人类活动响应研究不够系统,这也使得三角洲演变对人类活动响应研究不够全面,揭示不同时间尺度内河口三角洲演化过程及其主控因素,将对河口三角洲演化趋势及可持续利用提供有力的科学依据。

2 全新世以来河口三角洲演化

根据以往研究资料和最新得到数据,对沉积记录中的测年数据进行了统一的校正,并在统一标准下计算了不同历史时期的水沙通量变化,得到了中国大河三角洲都存在“三个阶段,三个时间尺度,各具特色”的发育演变模式。

2.1 千年际尺度演化(自然状态下)

沿用Xue[7]对三角洲超级叶瓣的划分方法和空间分布结果,搜集了前人文献中发表的渤海西岸贝壳堤196个14C测年数据,对三角洲超级叶瓣的年龄进行校正,确定不同历史时期黄河三角洲超级叶瓣的淤积范围(图1),并辅以64根钻孔的247个14C测年数据[42],计算淤积面积、厚度、体积以及全新世以来黄河年均入海泥沙量(表1)。

表 1 全新世以来黄河年均入海泥沙量[44]Table 1 Annual average sediment discharge of the Yellow River since Holocene[44]

图 1 渤海西岸黄河三角洲超级叶瓣S9为废黄河三角洲超级叶瓣[42]。Fig.1 Super lobe of the Yellow River Delta on the west coast of Bohai Sea S9 is the abandoned super lobe of the Yellow River Delta[42].

全新世初期到公元11年形成超级叶瓣S7之前,该阶段黄河入海泥沙量的变化基本上完全受控于气候变化和自然环境的变迁,年输沙量基本都在1亿t以下,尽管早在约0.5~0.6 MaBP,黄河流域就已经有了人类活动的踪迹,但是史前时期人口数量稀少,人口密度十分稀疏,动植物资源丰富,人类的衣食来源十分充足,农业区范围有限,主要局限在不易侵蚀的河谷平原,对森林开垦的需求并不迫切,且当时人类工具简陋,难以对植被造成明显的破坏[43]。

根据长江三角洲平原和水下三角洲大量钻孔资料以及测年资料,我们绘制了覆盖整个全新世以来整个长江水下三角洲地区地形地貌变化特征(图2),计算了不同时期水下三角洲沉积通量(表2)。

图 2 基于钻孔资料重建全新世以来长江河口地貌变化[22]Fig.2 Geomorphological changes of the Yangtze River estuary since Holocene based on borehole data[22]

研究表明,早全新世前期古下切河谷上游窄且深,下游宽且浅,直到10 kaBP左右,沉积通量是各个阶段最大的,这个时候由于海平面上升,下切河谷及阶地快速充填;后期一直到6 kaBP左右,由于海平面的上升达到最大值并开始略有下降,长江河口保持了喇叭状河口湾形式,由于宽广的河口湾加上快速的海平面上升,在10~8 kaBP时间段沉积通量下降,大约8 kaBP随着海平面上升速率的下降,现代长江三角洲开始建造[45],三角洲地区沉积通量增加;而后由于河口湾一直较为宽广,而且6 kaBP夏季风有减弱、冬季风有增强的趋势[46],导致三角洲地区的沉积通量再次下降。

可容空间与沉积物供应比值是两大三角洲层序地层格架和地貌演化的首要控制因素。而随着泥沙供应和可容空间的变化,海岸线的变化与上述河口三角洲地区地形地貌演变和泥沙通量具有比较好的对应关系。从喇叭形河口湾到如今“三级分汊,四口入海”的形式,是伴随着海平面上升速率减小,河口沉积速率超过海平面上升速度后开始发育形成的,先后经历了红桥期、黄桥期、金沙期、海门期、崇明期、长兴期等6期河口沙坝发育阶段,海岸线直接体现了河口三角洲的变迁历史[9,18,47],基于已发表的贝壳堤测年数据和历史文献中记载的古海堤记录进行古海岸线的重建。这一特点表明,长江三角洲体系的发育存在某种规律性的特点,在整个长江三角洲沉积复合体建造中,形成了亚三角洲地质记录——古海岸线等,不过5—6次,每期的亚三角洲或者河口沙坝形成过程中,往往经历多次冲淤变化,但总的发展方向不变,而且每期的河口沙坝从孕育到并岸,平均需要千年左右的时间,体现了在千年尺度上的河口三角洲发育演变规律。

表 2 不同时间尺度长江水下三角洲沉积通量估算[22]Table 2 Estimation of sediment flux in the Yangtze River estuary on different time scale

珠江三角洲的发育演变与当地的构造和地形地貌状况有密切的关系,断裂构造对珠江三角洲的形成起着决定性的控制作用,其不仅控制着珠江三角洲的边界、轮廓和河道发育演变,而且控制着三角洲的沉积厚度、沉积速率、沉积岩相、海侵范围和古海岸位置。

13 kaBP左右,珠江口外陆架最低海平面比现今海平面低131 m[48]。此时本地区大部分区域为风化花斑黏土[30],河流深切河谷。早全新世早期(约9 kaBP)随着海平面上升,海水开始淹没三角洲南部一些地势较低的地区,而沉积特征也由单纯的河流相型转为河流冲积相与海进作用下河床充填沉积相交替出现为主。8 kaBP开始,珠江三角洲地区海平面以约11 mm/a的速度迅速上升,海进首先波及晚更新世的古河谷区。中全新世(6 kaBP左右)海侵达到鼎盛期,海平面甚至高于现今海平面,海水深入内陆,此时珠江三角洲地区除了周围边缘地区为堆积阶地外,河口入海形成大型河口湾,河流带来的沉积物由于水流挟沙力下降大部分在内古河湾堆积下来,并进一步在内古河湾的诸多岛屿屏障下形成沉积中心。

2.2 百年际尺度演化(工业革命之前)

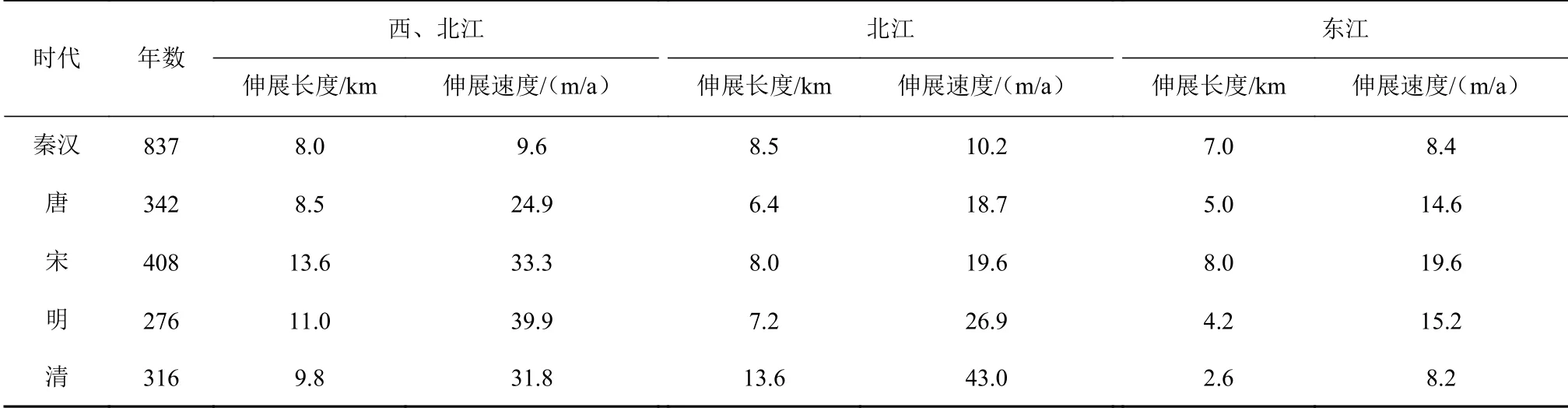

从表1、表2和表3可以看出,近两千多年来中国三大河流携带的泥沙量都出现了比较明显的升高,在三角洲延伸长度和推展速度等方面均达到了千年尺度内最高水平,通过最近两千年河口三角洲变化,我们可以分析河口三角洲在百年际尺度范围内的变化态势。

表 3 历史时期珠江三角洲伸展速度估算[28]Table 3 Estimation of the expansion velocity of the Pearl River Delta in historical periods [28]

在近两千年内,虽然黄河三角洲依然形成了多个超级页瓣,但是从1855年以后,黄河三角洲的最后一个超级页瓣位置比较固定,并在此基础上形成了若干小叶瓣(图3),自1855年黄河在铜瓦厢决口复归渤海以来,大量泥沙堆积在陆上三角洲地区,抬高河床,河流蔓延难以制约,尾闾改道频繁,据史料记载和实际调查统计,1855年以来黄河决口改道50余次,平均十余年就发生一次大规模改道,仅大的改道就形成了近十个叶瓣,三角洲岸线向海进积达50 km以上,形成了面积超过2400 km2的陆上三角洲平原。其余超级叶瓣在其发育过程中,也都会经历类似的改道并形成叶瓣现象。

图 3 1855年以来黄河大规模尾闾改道信息[7]Fig.3 Records on large scale diversion of the Yellow River tail since 1855[7]

两千多年前奴隶社会到封建社会末期人口数量的增加、农耕面积的扩大和统治阶级大兴土木虽然一定程度上破坏了黄土高原的自然植被,但破坏能力相对有限,该时期黄土高原地区仍以天然植被为主,耕地面积不到黄土高原总面积的十分之一[49],人类活动并没有完全改变黄土高原的植被面貌。该阶段黄河入海泥沙量虽然有所增长,但较为平滑,增长速率仅为0.12 Mt/a。唐朝至新中国建立,由于人口数量爆炸式的增长,耕地面积大幅度增加,加上战争的破坏和土木工程的需要,森林植被发生了颠覆性的变化。植被能够截流降水,增加土地糙率,改善下垫面,有效拦水拦沙,随着植被覆盖率的降低,径流汇入能力增强,侵蚀强度逐渐增大,当植被覆盖率超过某一临界值之后,侵蚀强度会发生突变式的增大,黄河入海泥沙量爆炸式增加。

两千年以来,长江三角洲随着喇叭形河口内沙坝并岸,湾口逐渐束狭,泥沙堆积速率显著提高(表2),随着北支不断淤积,向北并岸的趋势似乎不可阻挡。形成于唐代出露于宋代(900 aBP)并在200~300年前形成崇明岛轮廓,200多年前出露水面的长兴岛,1940年前后发育的九段沙,无不证明了2 000多年以来增长巨大的泥沙通量带来的长江河口河槽及水下三角洲的剧烈变化,变化的尺度也愈发缩短。这些都是与长江泥沙2000多年的快速增长有关,但不能简单地解释为东亚夏季风带来的降水增加和冬季风的减弱[21,45],过去2000多年的长江流域人口增长和土地利用带来的侵蚀与这一变化具有比较好的对应[50],而且北部老黄河口沉积物的悬浮再搬运也对现代长江水下三角洲发育具有明显的贡献[3]。因此,2 000多年以来,在长江河口湾发育演变的大背景下,显示了不同的发育演变过程和模式[11],南岸边滩推展,北岸沙岛并岸,河口不断束狭,河槽成形且不断加深。

根据统计的历史时期珠江三角洲伸展速度(表3),随着佛山、西樵山一带泥沙落淤下逐渐成陆,同时伴随淤浅的海岸和中部各次级三角洲平原的发育,珠江入海开阔的河口湾收窄成河道,基本呈现珠江现代河网系统主体框架。需要特别指出的是,该阶段的珠江三角洲演变已不再是纯粹的自然过程,而是自然塑造和人类活动影响下的演变过程。早期的农业文明在珠江流域及其三角洲地区秦汉以前就广泛存在,农业的发展必然开辟新的农耕场所从而对天然植被进行破坏,而天然植被的破坏会损坏土壤的固壤能力造成水土流失,河流物质输入的增加会加速三角洲河道的淤积,进而引起三角洲平原的洪泛。同时人们开始有意识地改造自然,自公元10世纪开始,珠江三角洲地区已经有修筑堤围的记载,珠江三角洲河网水系在不断修筑的堤围约束下加速形成,河口三角洲地区加速外延,并且河流来沙在河床和河口地区快速沉积,造陆速度不断加快。

2.3 年代际尺度演化(人类活动影响下)

从世界范围来看,进入工业文明以来,人类认识自然和改造自然的能力越来越高。新中国建立以来高速的经济发展,对于中国三大河口三角洲地区的开发利用也达到了前所未有的程度,河口三角洲地区在人类活动下的响应和环境承载力研究则愈发重要。

20世纪50年代以来,受到气候变化和人类活动综合作用的影响,黄河入海沙量显著降低,其中ENSO导致的降水波动对泥沙减少的贡献可达30%,剩下的70%主要受控于人类活动的影响(40%水土保持,20%水库蓄沙,10%上游水库运作)[51]。随着黄河输沙量的急剧变化,全新世以来黄河三角洲快速造陆的特征发生显著调整。黄河1976年改道清水沟以来,国家加大了治黄的投入,加固黄河河口大堤,修筑多处保护河滩的控导工程,固定险工,控导流势,稳定河势,提高防洪能力,增强流路汛期排水输沙能力,使得改道以来清水沟流路稳定,至今已行水40年,是黄河1855年铜瓦厢决口末次改道入渤海以来行水时间最长的流路。1976年以来,现行黄河三角洲叶瓣呈现出阶段性演化的特征[52],其中,自1996年黄河末次尾闾改道经清8汊入海以来,现行黄河三角洲叶瓣陆地面积由1996年的760.78 km2减少到2002年的735.11 km2,净蚀退速率5.1 km2/a。随着2002年调水调沙工程的逐年开展,黄河入海沙量略有恢复,三角洲叶瓣陆域面积增加至2014年的811.10 km2,净造陆速率6.3 km2/a。然而,随着调水调沙效率降低和中断,黄河入海沙量恢复至史前水平,三角洲以0.4 km2/a的速率向岸侵蚀(图4)[53-54]。

长江三角洲是世界上典型的脆弱性三角洲之一。新中国成立及改革开放以来,从长江流域、长江河口到长江水下三角洲,人类活动的影响愈发剧烈,水下三角洲的侵蚀之态已然显现[55],流域超过50000座大小水库,尤其是三峡大坝建设已经使得长江年入海泥沙通量由1950s—1970s的约500 Mt下降到2003年之后的小于150 Mt[56-57],巨量泥沙减少之后三角洲的冲淤演变引起了人们的争论[58-59]。另一方面,高强度的河口海岸工程,比如潮滩围垦、深水航道建设和河口浅滩丁坝等,正在史无前列地改变着长江口水动力条件和地形地貌[60]。

长江口门地区建设了大量海岸带工程,有为了海岸带稳定防侵蚀的堤坝工程,有为了轮船通航的12.5 m深水航道工程,以及长江口边滩的围垦,长江口“三级分汊,四口入海”的河口海岸呈现新的格局,长江河口岸滩蚀积的分布呈现“一线稳定,两线侵蚀,四面堆积”格局[61],一线稳定即南支南岸保持稳定,呈不冲不淤状态;两线侵蚀即崇明岛南岸和北支北岸遭受侵蚀;四面堆积即南汇边滩、崇明东滩、九段沙和横沙东滩在平面上不断扩展堆积。

近两千年来珠江三角洲受到人类活动的影响愈发强烈,在口门地区和水下三角洲,人类活动印记愈发显现。但总体来说,珠江三角洲还是一个未发育完全的河口湾三角洲,河口湾仍未充填完成,仍将继续充填发育。随着人类活动,诸如流域建坝和水下采砂等重要活动,造成了河口三角洲堆积发育的主要物质来源发生变化,人类活动对水下三角洲的影响在近几十年来逐步加剧[41]。

2.4 河口三角洲演化模式的转化

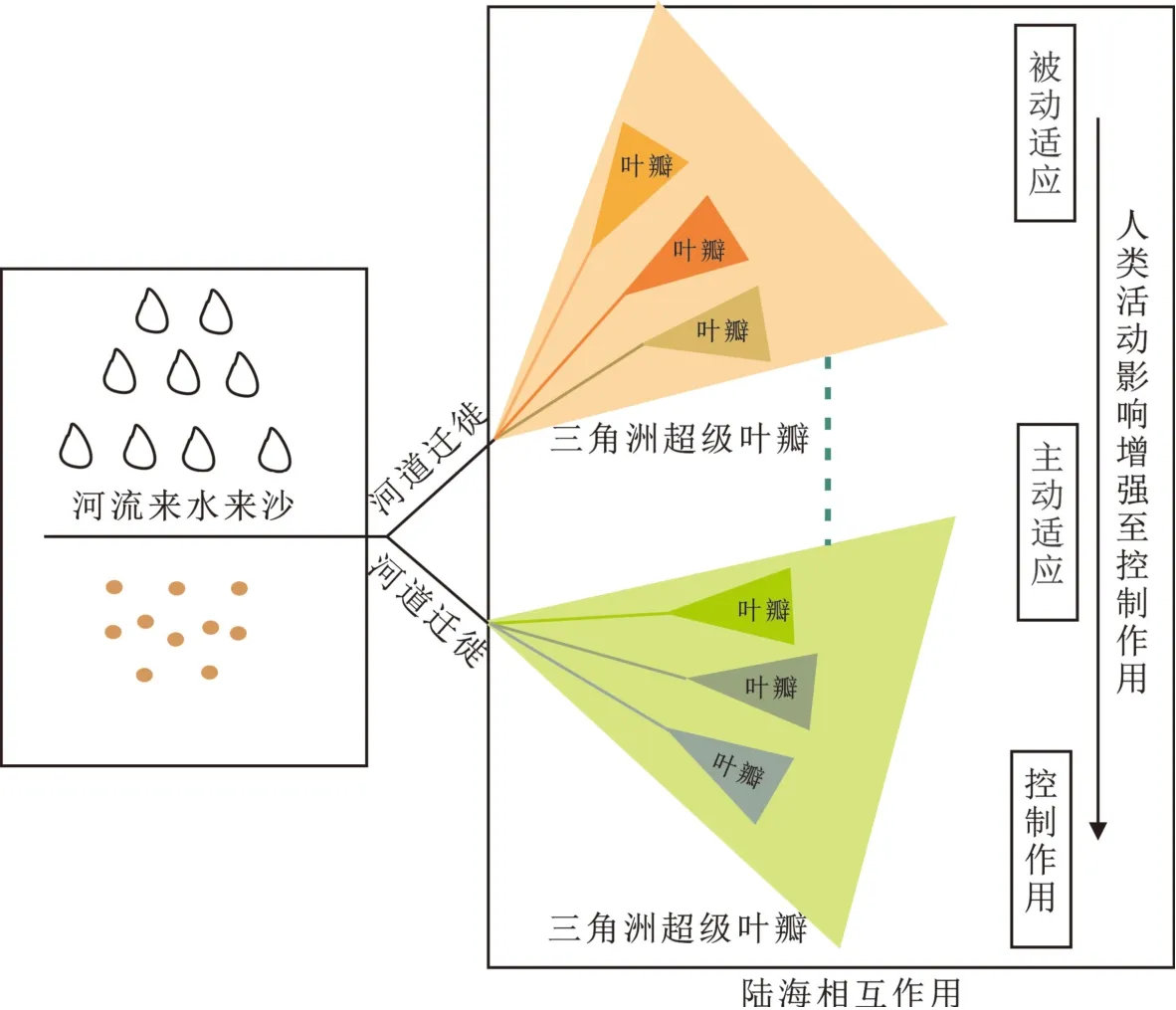

通过对中国三大河口三角洲全新世以来沉积演化在千年、百年和年代际三个尺度的不同分析,全新世开始至两千多年前、两千多年前至工业革命开始和工业革命以后尤其是近半个世纪以来3个阶段,都可以概括为“三个尺度,三个阶段”,具有不同的演化过程,且其影响因素中人类活动的影响愈发重要,并慢慢升级为主控因素,体现了人类活动影响下河口三角洲演化模式的转型。

黄河三角洲3个阶段分别为全新世早期至2 kaBP,气候变化与自然环境主控水沙条件,人类活动影响微弱,对应于三角洲变化的千年尺度;2 kaBP至工业革命,气候与自然环境变化仍起主要作用,人类活动影响增强,对应于三角洲变化的百年尺度;工业革命以后尤其是1950年至今,气候变化与人类活动综合作用,但人类控制作用加强,对应于三角洲演化的年际尺度。由于在多重因素控制和作用下的黄河丰水巨沙变化,引起黄河河道迁徙形成三角洲超级叶瓣,而尾闾的不断改道形成三角洲叶瓣,互相叠置(图5),构成了全新世以来的黄河三角洲复合体。

图 4 1976—2013年现行黄河三角洲叶瓣陆地面积变化[53]Fig.4 Area variation of the lobes of the Yellow River Delta from 1976 to 2013[53]

长江三角洲发育3个阶段,分别为全新世早期至2 kaBP,气候变化与自然环境主控水沙条件,河口沙坝发育,人类活动影响微弱,对应于三角洲变化的千年尺度;2 kaBP至工业革命开始后,气候与自然环境变化仍起主要作用,人类活动影响增强,沙坝发育增速;工业革命开始尤其是1950年至今,气候变化与人类活动综合作用,但人类控制作用加强,对应于三角洲演化的年际尺度。在多重因素控制和作用下的长江口门,巨型河口湾由于沙岛并岸发育成喇叭形河口(图6),构成了全新世以来的长江三角洲复合体。

珠江三角洲发育演变3个阶段为:全新世早期至2 kaBP,海侵过程中河谷下切,溯源侵蚀,至最高海平面以来受到地区地形因素控制,河网发育,不断将受水盆地充填,逐级充填形成子三角洲,并不断复合出陆,形成三角洲平原,并在合成过程中向海推进进积。近2 000年来受到人类活动的影响愈发强烈,在口门地区和水下三角洲,人类活动印记愈发显现,尤其是20世纪中叶以来人类活动,诸如三角洲边滩护岸、围垦及水下三角洲采砂等活动,在三角洲发育中占据控制作用。但总体来说,珠江三角洲还是一个未发育完全的河口湾三角洲,河口湾仍未充填完成(图7)。

图 5 黄河三角洲复合体演化模式示意图Fig.5 Evolution model of the Yellow River delta complex

图 6 全新世以来长江三角洲发育模式示意图Fig.6 Development model of Yangtze River Delta since Holocene

图 7 全新世以来珠江三角洲发育模式示意图Fig.7 Development model of Pearl River Delta since Holocene

3 结论

(1)全新世以来我国大河三角洲沉积演化可以分为3个阶段,分别为全新世初期至两千年前左右、两千年前至工业文明开始后和工业文明开始后至今。在千年尺度、百年尺度和年代际尺度表现为不同主控因素的转化,呈现各具特色的沉积演化模式。

(2)黄河三角洲演变模式基本可概括为“三个阶段,三个尺度,超级叶瓣与叶瓣演替”。长江三角洲全新世以来的发育阶段与模式基本可以概括为“三个阶段,三个尺度,北岸沙岛并岸,南岸不断推展”。珠江三角洲全新世以来的发育模式概括为“三个阶段,三个尺度,丘陵残丘控制,河网发育充填,逐级分汊延伸,复合三角洲”

(3)随着对河口三角洲地区的持续开发,人类活动的影响在河口三角洲演变中占据重要位置,甚至发展为主控因素。未来必须加强对河口三角洲环境承载力和对人类活动响应的研究。

致谢:本文撰写和修改过程中,得到了青岛海洋地质研究所薛春汀研究员、何起祥研究员,中国海洋大学杨作升教授指正,在此一并表示感谢。