爵士乐的混生样态与族性分析

文◎宋 瑾

19世纪末至20世纪初,由法国人统治的美国新奥尔良宽松的政策,吸引了众多黑人,甚至形成法国人和黑人通婚的一代混血儿群体,他们被称作“克里奥尔人”。混血人通常受到西方正统教育,包括西方古典音乐教育。爵士乐初期著名作曲家杰利·莫顿(Jelly Roll Morton,1885—1941)就是克里奥尔人,有良好的欧洲古典音乐教育基础。20世纪20年代,他在芝加哥出版了许多唱片,其中《波特王跺脚舞》(King PorterStomp)成为时代爵士乐经典。这一爵士乐开端人物的混血身份,与“非洲—欧洲”混生的爵士乐具有体质人类学的相关意义——身心混血人与混生音乐的关联。另一方面,大量出现的美国黑人群体参与爵士乐创作和表演,则由于这个群体的“非洲—美洲”双重文化杂糅身份,而体现文化人类学的相关意义——精神混血人与混生音乐的关联。这方面的研究在国内外都有不少成果,本文拟从“混生音乐”与“族性分析”视角切入爵士乐研究,期望在学术上有所拓展。①相关成果如:陈铭道《黑皮肤的感觉》,世界知识出版社1999年版;丁鈮《爵士语法》《爵士乐理与演奏技巧》《爵士乐:美国的古典音乐》,对外经济贸易大学出版社2013、2012、2012年版;〔美〕格雷厄姆·瓦里美著,王秋海译《爵士乐》,生活·读书·新知三联书店1987年版;〔美〕保罗·O.W.坦纳等著,任达敏、梁方敏译《爵士乐》,人民音乐出版社2010年版;〔美〕保罗·F.伯利纳著,任达敏译《爵士乐如何思考》,译林出版社2019年版;〔美〕马克·莱文著,赵贝露译《爵士乐宝典》,上海音乐出版社2017年版;郭昕《爵士和声理论研究》,上海音乐学院2015年博士学位论文;彭鑫《爵士乐的发展历程及爵士乐在我国现状的研究》,哈尔滨师范大学2011年博士学位论文。

一、爵士乐的混生样态

几乎所有重要的音乐辞典和学术论文都指出,爵士乐是非洲音乐、美国黑人音乐和欧美音乐的杂糅乐种,并将爵士乐形态特征概括为4点:布鲁斯特征音调;功能和声变异;切分音和复合节奏;即兴表演。从初期爵士乐到摇摆乐(大乐队),再到比波普等,各个阶段虽有差异,复杂程度逐渐增加,但都保持了爵士乐的基本样态特征。从起源看,黑人灵歌、福音音乐、布鲁斯、拉格泰姆和白人音乐都是爵士乐的资源,甚至是爵士乐的构成要素。笼统看,爵士乐的旋律、和声、音色具有鲜明的黑白混生样态,节奏和表演方式具有相对独立的特征。灵歌、福音音乐、布鲁斯、拉格泰姆本来就具有黑白混生样态,影响了包括爵士乐在内的所有美国黑人音乐甚至20世纪所有美国音乐。

整体上看,爵士乐队通常分为节奏组和旋律组。早期由鼓、大号和班卓琴构成节奏组,其他乐器担任旋律表演。1916年麦克风的发明和使用改变了爵士乐表演。歌者从大嗓门表现变为弱音表情,节奏组的大号被低音提琴代替、班卓琴被吉他代替。钢琴除了即兴弹奏旋律之外,也加入节奏组。当然,低音提琴除了打节拍之外,也常即兴独奏。爵士乐通常多用或拍子,低音部演奏稳定的有规律的节奏(常规律动),高音部则采用多切分和连音的节奏(非常规律动)。正是因为有低音的常规律动作为背景,才凸显高音的灵动节奏。音高上吸取布鲁斯特征音调,后来逐渐复杂化。和声以布鲁斯七和弦为基础,但更为复杂多变。爵士乐的乐器演奏模仿黑人民歌的声音,有很多颤音、滑音,即兴加花,以及非演唱的人声(叫喊、呻吟等),展现出独有的曲调、音色和气质。即兴是爵士乐的灵魂,精彩的即兴表现是乐手和观众共享的高峰体验。

处于混生样态的爵士乐,源自非洲和欧洲音乐,但又区别于二者。也许可以用一个抽象的公式来表示混生音乐的样态:A∩B=C,C非A且非B。

(一)节 奏

非洲音乐节奏具有弹性的“脉冲周期”和“跨节奏”特点。②陈铭道《非洲音乐的节奏组织原则》,《中国音乐》1994年第4期。非洲音乐节奏完全是一种在集体身体参与的即兴表演中形成的自然“复合节奏”(跨节奏);在没有固定节拍的情况下各自为政,总体上又具有一定的周期性,并在局部产生切分效果。

爵士乐的节奏特征,直接源自拉格泰姆的切分节奏和复合节奏,但是从根源上看,可以联系到非洲音乐节奏。即便如此,爵士乐的节奏和非洲音乐节奏还是不同。如前所述,爵士乐的节奏主要由固定节拍律动和自由切分律动组成,前者由节奏乐器演奏,即兴成分相对少,后者由旋律乐器演奏,即兴成分多。再加上完全即兴插入的音调或声音,整体上构成复合节奏。除了完全即兴插入的声音碎片,爵士乐的固定节奏和自由节奏都遵循西方音乐的节拍原则,具有相同的节拍。非洲音乐节奏则遵循“弹性节律”的惯例,各“声部”没有统一节拍,只在总体上构成多层节奏“公约数”的时间循环。总体上看,一方面爵士乐节奏有非洲音乐基因,另一方面又有欧洲音乐基质,形成了独特的混生音乐时间样态。

爵士乐的确定节拍,与西方音乐相同,但是曲调上贯穿始终的即兴表演的非常规律动,却跟西方音乐不同;常规律动加非常规律动整体形成的“Jazz”韵味,体现了“黑皮肤的感觉”,是白人音乐所没有的。

爵士鼓,由于依托专门设计的架子,故中国人又称架子鼓。通常由下列打击乐器组成:1个脚踏低音大鼓(Bass Drum,即“底鼓”),1个军鼓,至多2个嗵嗵鼓(Tom-Tom Drum),1 个节奏镲(Ride Cymbal),1—2个吊镲(Crash Cymbal),1个有踏板的踩镲(Hi-Hat),还可以加牛铃、木鱼、三角铁、沙锤、吊钟、搓衣板等。全部打击乐器都由1人演奏。初期爵士乐的打击乐器较少,由大军鼓、小鼓和军镲组成。19世纪中期南北战争结束之后,逐渐增加其他打击乐器,又将小鼓去掉响弦,形成相对确定的爵士鼓组合。鼓手除了担任爵士乐节奏基础之外,也担任独奏片段。爵士鼓作为爵士乐重要组成,一方面保留了非洲尚鼓传统,另一方面,它的一套规则或惯例,又包含了欧洲音乐节拍因素。爵士鼓出现的意义在于,它将音乐节拍律动直接音响化,而不是由乐音音值组合产生节拍感。这种凸显节拍律动的做法,具有心理学学理依据。1981诺贝尔生理医学奖获得者斯佩里(Roger Wolcott Sperry,1913—1994)自1961年开始的“裂脑人”研究表明,音乐的旋律由逻辑性左脑半球负责,节奏则由非理性右脑半球负责。③张尧官《脑研究之“明星”——罗杰·斯佩里》,《医学与哲学》1982年第10期。也可以说,节奏比旋律更具有非理性的动感力量。凸显节奏律动,也就发挥了音乐的非理性的体能触动和宣泄功能,这在幼儿听音乐的身体反应和摇滚乐现场的观演群体“体能输出”表现那里都能得到证实。几乎所有20世纪以来的流行音乐都强调节奏律动,因此流行音乐都具有不同程度的宣泄功能,其直接源头来自爵士乐。

(二)曲 调

爵士乐的旋律具有非洲音乐和欧洲音乐的特征,又和它们不同。谱例1、2④谱例1、2摘自克瓦本纳·恩凯蒂亚著,汤亚汀译《非洲音乐》,人民音乐出版社1982年版,第134页。是若干非洲音乐曲调的例子,可以看出它们都相对简单。

谱例1 非洲音乐多用七声音阶中的6个(少第7音)

谱例2 七声音阶的曲调

谱例1用了6个音,按记谱可以罗列的音阶是c—d—e—f—g—a。如果没有f音,那么就是五声音阶。也许应该考虑非洲当地方言的音韵,以此来看待这个f音。从旋律线起伏看,这首民歌的音域只有c—g纯五度,乐句多在三度范围起伏,最大音程为d—g纯四度,只出现1次。在两次独唱—合唱的呼应中,第二次独唱唱出Sol—Mi—Fa,这个唯一的f音很新鲜。整体上大致呈现出起承转合的结构。第一句独唱后一个乐节g—d—e,由第二次独唱同首异尾接续为g—e—f,这也体现出民歌节俭使用材料的自然状态。

谱例2中,c音出现在开头,也是全曲最高音,只出现1次,如果作为装饰忽略,全曲就只有6个音d—e—f—g—a—b。前面两个长句为重复句式,后面两个短句开头为模进,由g—d—b模进为a—e—f。而g—d可以看作是对长句的“咬尾”。这样的承继,使全曲高度统一,也体现了民歌的自然节俭特点。

笔者偶得意大利学者在非洲拍摄的原生态音乐《非洲之爱》(AfricaAmo),涉及古老非洲各种原始仪式和生活中的歌唱活动:混杂的节奏由鼓、金属器具和人们手中木棍击地产生;无论有无领唱,群体发出的歌声与地方语言一致,简短的曲调不断变化重复,很少扩展,体现了“框架即兴”的特点。这种框架呈现出自由而复合的周期性节奏,大致统一的核心音调。其中看不见西方音乐的影响,显然是古老非洲的原生态音乐。从实际音声与学者田野工作后的记谱比较中可以看出,非洲传统音乐很难用欧洲记谱法定量标记;即便标记,也可以看出不规则节拍(显然是削足适履的标记)和大致的音高,可见它们都难以纳入欧洲的节拍和固定音高体系。

如前所述,美国黑人的早期音乐如灵歌、布鲁斯等,因受到西方大小调音乐的侵染,已经具有“非洲—欧洲”混生音乐样态。其音调和节拍框架可以纳入欧洲记谱体系。爵士乐有演奏、演唱等形式,以器乐演奏为多见。它的曲调特征直接源自混生样态的早期美国黑人音乐。在后来的发展中,特别是自20世纪30年代摇摆乐(Swing)之后40年代的比波普(Bebop)时代以来,欧洲古老的调式音阶也被纳入其中(如利底亚调式及其变体等),加上自由即兴产生的半音化,爵士乐的曲调呈现出愈来愈复杂丰富的样态。

总体上看,爵士乐属于“框架即兴”的类型,通常先有一个和声框架和曲调(或动机)作为基础,然后即兴表演。因受到欧洲音乐的影响,这种框架不同于非洲传统音乐的框架。即兴中产生的灵动节奏和各种装饰音,又逐渐形成某些模式或惯例。如惯用短句即兴(Licks)模式,由爵士乐名家经典乐句片段产生,可用于练习,也可作为材料用于实际表演中。又如爵士乐经典歌曲(Standard)形成的和声模式,被用作即兴框架。集体形成的AABA曲式结构也是一种模式。终止和声进行Ⅰ—Ⅵ—Ⅱ—Ⅴ—Ⅰ也是模式之一。这样,框架和模式成为即兴的基础——框架是具体表演事先选择的和声序列和曲调,模式是实际表演时运用的惯例。如此这般便形成了爵士乐共同的特点。先前的爵士乐经典成为基础,后来的新曲调框架和即兴带来新鲜感。个性化创作的曲调,自然是新鲜感的重要来源。而即兴始终是保持新鲜感的第一要素,同样的框架,可以由不同的即兴产生多样的新鲜音乐。因此,“即兴”是爵士乐的灵魂。

简要而言,初期爵士乐的框架源自布鲁斯和流行曲调。这些曲调作为乐曲结构框架和变奏的原型,为爵士乐提供了即兴“加花”的基础。摇摆乐阶段,爵士乐以和声框架为即兴基础。再往后随着曲调的复杂化,如上述比波普以来,其和声也愈加复杂丰富。

(三)和 声

爵士乐和声最初以欧洲功能和声为基础,然后逐渐随曲调的变化而变化,形成自身复杂而独特的“体系”,被学界称为“爵士和声”,除了仿效之外,还出现若干专著用于教学。

表1是《回水布鲁斯》的和声框架。G—C,D—G都是纯五度关系,体现了典型的主—属功能关系,所不同的是3个和弦基本上都是七和弦。

表1 《回水布鲁斯》和声框架

采用新创作曲调的和声,也可以作为结构框架。如1941年由乔治·弗拉格斯(George Fragos)、雅戈·巴克尔(Jack Baker)和迪克·格斯帕勒(Dick Gasparre)创作的《我听到一首狂想曲》(IHeara Rhapsody,见谱例3),获评当年10首最佳单曲和年度“你的最炫”(Your Hit Parade)榜首曲。此后该作品被不断表演(包括钢琴、萨克斯的演奏,以及运用在1952年的悲情电影《夜间冲突》中),逐渐成为爵士乐的经典。⑤Gioia, Ted.The Jazz Standards: A Guide to the Repertoire.Oxford University Press, 2012.

谱例3 《我听到一首狂想曲》

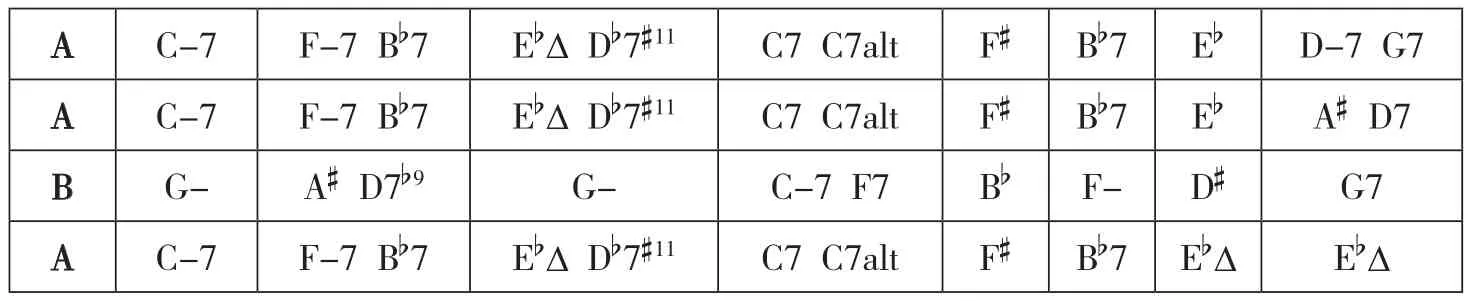

该曲的结构是“AABA”,其和声进行成为一种爵士乐即兴的框架(见表2)。

表2 《我听到一首狂想曲》和声框架

“艺术音乐”作曲家的“通俗”作品,也有被当作和声框架的,如1930年格什温的《我找到了节奏》(IGotRhythm)。这首歌曲选自喜剧《疯狂的女孩》(GirlCrazy),是作曲家专门为女歌手埃塞尔·摩曼(Ethel Merman)而写的,最终成为经典爵士乐曲目。它的和声框架见表3。

表3 《我找到了节奏》和声框架

这种和声框架可以用来即兴变化。于是,同一种和声框架可以变化出不同爵士乐乐曲。反过来说也一样,即不同乐曲可以共享同一种和声框架。例如,1944年维克多·扬(Victor Young)为电影《不请自来》(TheUninvited)创作的配乐《星光闪耀的斯特拉》(StellabyStarlight),其和声框架被查理·帕克、斯坦·盖茨、查尔斯·敏古斯、巴德·鲍威尔和迈尔斯·戴维斯等人演奏过,成为爵士乐经典。

另一种情况是,同一首曲调采用了大致相似的框架,却运用了不同的模式表演,于是出现了不同版本。查尔斯·帕克以格什温的上述和声为框架创作了一系列作品,如《护照》(Passport)、《人类学家》(Anthropology)、《红十字》(RedCross)、《灵巧》(Dexterity)、《沙努夫》(Shawnuff)、《越野赛跑》(Steeplechase)、《麋鹿漫步》(Moose TheMooche)、《金姆》(Kim)等。此外,还有其他爵士乐名家的创作,如爱灵顿公爵的《白尾灰兔》(Cottontail)、莱斯特·扬的《莱斯特的跨越》(Lesterleapsin)、塞隆尼斯·蒙克的《宁的节奏》(Rhythm-A-Ning)和索尼·罗林斯的《欧雷欧》(Oleo)等。⑥郭昕《爵士和声理论研究——以三套教程为例》,上海音乐学院2015年博士学位论文,第26—27页。

摇摆乐时期,逐渐出现高叠和弦,如九和弦、十一和弦和十三和弦(或包含9、11和13音的和弦);出现和弦外音、旋律的半音化等高度复杂的和声进行;按欧洲标准的非常规和声进行,如复杂和弦的平行进行(类似印象派音乐作法)等,以及乐队音色的新异应用,产生特殊的音响效果。⑦同注⑥,第55页。这方面创作最突出的是杜克·艾灵顿(Duke Ellington),除了上述半音手法之外,他甚至还采用了微分音,以至此类音响效果被称之为“艾灵顿音响”。

再往后,到了20世纪40年代颠覆大乐队形式的比波普时期,爵士和声达到了可能性开发的饱和点。“颠覆”(或反叛)的原因在于黑人对白人音乐家商业冲击的抵抗,也跟二战造成黑人音乐家减少(充军),经济形势和版权控制,黑人族群意识加强,黑人青年的政治诉求和音乐家对娱乐业用乐的反思有关。这些背景也许可以概括为美国黑人主体意识的进一步强化,他们一方面聆听自己内心的呼唤,另一方面依然要应对白人世界的需求。于是这时出现小规模乐器组合,更多的半音,更复杂的节奏和速度变化,更灵动的即兴和乐手炫技,更多的变音和弦和替代和弦,和声结构达到复杂性的高点。当然,比波普为了让白人音乐家犯难,完全保留了黑人音乐习语,包括非洲音乐传统因素和布鲁斯惯例,白人的和声功能模式被进一步模糊。实际上,高叠和弦必然造成功能的模糊化。例如,主音上构成的九和弦,实际上是主和弦与属和弦的叠加。同理,下属九和弦是下属和弦与主和弦的叠加,属九和弦是属和弦与下属二级和弦的叠加。十一和弦与十三和弦则几乎涵盖了三种功能,因此也就难以区分功能性质,尤其在转位的情况下。其实,所谓“变和弦”,完全是欧洲人的“纵向”概念,比波普注重各声部“横向”进行,加上布鲁斯本来的特征音并非和弦变音。⑧如奥内特·科尔曼的《祷告》(Blessing)的和声,出现了很多♭5和弦音或附加音。参见注⑥,第82页。

此外,此时还常常用新的和弦替代原有模式中的和弦,或者采用完全重置和弦,以此配合新音阶的出现,即所谓“比波普音阶”。⑨同注⑥,第83页。而在实际的比波普丰富的即兴表演中,无论是旋律、和声还是节奏,都比记谱更为复杂多变。

20世纪五六十年代以来,比波普进一步走向了“调式音阶与和声”的阶段,这里的“调式音阶”是世界音乐的概念,已经突破了欧洲音乐的范围。如迈尔斯·戴维斯的《里程碑》(Milestone,1958)、《泛蓝调调》(KindofBlue,1959),被认为是进入“调式爵士”(Modal jazz)时代的标志,影响至今。

《里程碑》的基础结构为AABBA,用到Gm7/C、Dm7/E等和弦。基本结构陈述之后,萨克斯、小号等分别进行即兴演奏,最后回到基本结构重复渐弱结束。轻巧的五重奏一改大乐队摇摆乐之风,显示出更高程度的灵动与自由。《泛蓝调调》有5个小曲,即《那又怎样》(SoWhat)、《弗雷迪不速之客》(FreddieFreeloader)、《绿色蓝调》(BlueInGreen)、《所有布鲁斯》(AllBlues)和《弗拉明戈素描》(FlamencoSketches)。比尔·埃文斯(Bill Evans)担任钢琴,约翰·科特恩(John Coltrane)担任中音萨克风,“卡侬球”阿德利(“Connonball”Adderley)担任高音萨克风,保罗·钱伯(Paul Chamber)担任贝斯,詹姆斯·科布(James Cobb)担任鼓手,五重奏依循了固定律动基础上的即兴灵动曲调演奏,但是已经远离了欧洲大小调旋律与和声的框架。这种清新的风格显然与大乐队的摇摆乐不同,它灵巧而独特,打开了新的个性化的大门。

此后,“爵士乐”作为一个乐种名称,旗下有不同流派不同支系的称谓,除了“新奥尔良爵士”“摇摆乐”“比波普”之外,还有“冷爵士”“自由爵士”“拉丁爵士”和“融合爵士”等;在世界范围流传,又有地域称谓,如“中国爵士乐”“韩国爵士乐”之类。这些支系,在和声上保留了爵士乐的基本特点,又在曲调上出现多样性的样态。

(四)演唱方式

早期的美国黑人音乐,传承了非洲一领众和的歌唱方式,以及随机穿插各种呼叫声的“点缀”方法。除了摇摆乐阶段的大乐队(Big Band)照乐谱演奏之外,各阶段的爵士乐独奏和演唱都具有高度的即兴性。⑩如肯尼亚的传统歌曲、半尼罗人(南狄人)的歌曲出现纯五度、纯四度和声音程,如果不是受西方影响,就是当地人对自然泛音的直觉反映。根本原因需要进一步深入考察和研究。谱例参见张大军《浅析肯尼亚传统歌曲的艺术特征》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》2016年第2期;汤亚汀《非洲之音(二)》,《音乐爱好者》1983年第4期。

如前所述,爵士乐一方面继承了非洲呼应式表演的特点,另一方面却由于旋律、和声、节奏吸收了欧洲音乐因素,后来以器乐形式为主,显示出不同于非洲传统音乐的特征。更重要的是,非洲传统音乐是在生活中活动的组成部分,爵士乐则是在娱乐或艺术中的独立表演。当然,爵士乐将即兴表演视为灵魂,明显区别于白人音乐。

需要补充的是,非洲音乐使用地方语言,这种语言具有“音调+意义”的特征;相同的单词,因音调变化,意义也随之变化,如bog-ya,如果音调前高后低,是“亲戚”的意思,如果前低后高,则是“萤火虫”的意思。[11]李昕《黑人传统音乐的鼓文化研究》,《音乐艺术》1999年第4期。因此,非洲鼓依照语言音调能够“说话”。爵士乐的鼓,并没有这样的功能,仅作为打击乐使用。爵士乐的演唱语言是英语,跟非洲语言非常不同,既影响曲调也影响表演。但是,有一点跟非洲音乐具有渊源关系,那就是即兴发出“非音乐非语言”的各种声音。这些声音在早期黑人音乐中基本上和非洲音乐相同,而在器乐为主的爵士乐中,则由各种乐器即兴“点缀式”发出。这种表演方式有别于西方音乐。

二、爵士乐的族性分析

显而易见的是,音乐由人创造,因此音乐的族性是创造者族性的体现。爵士乐的族性,体现美国黑人的族性,由局内观、局内感和局内情构成,具体分析起来,存在很多细微的事项和变化过程中不同阶段的差异。下面遵循本文的思路逻辑,依然从乐人推论乐事,重点推论爵士乐的乐义、乐感和乐情所体现的族性。

(一)局内观的体现

尽管爵士乐有白人参与,但是它的创造主体属于黑人。美国黑人作为一个族群,源于非洲又不同于非洲黑人,几百年生活在白人世界又不同于白人。这个身心混杂群体的“局”的边界,至少在初始和延续的时期里还是比较清晰的。从音乐文化当事人来讲,美国黑人可以称之为“爵士人”。如果白人着迷于爵士乐,以爵士乐为生活方式,那么他们也属于这个族群;根据融入程度可以分为完全爵士人和局部爵士人。也许事实上不存在完全爵士人的白人,因为社会上黑白之间尚未完全平等,白人即便热爱爵士乐,也不会放弃作为白人才可以享受的利益。当然,心灵的真实性判断需要非常深入的田野调查,目前笔者无从有效判断是否存在白人的完全爵士人。爵士乐具有混生样态,原因是创造它的人群具有混生族性。当代美国黑人已经成为不同于非洲黑人的新黑色族群,其中还包含混血的克里奥尔人,以及再度混血的有色人群,其突出的族性特征是身心的黑白混杂。或许可以用“灰色”来描述这样的黑白混杂的心灵特征。

另一方面,白人及其音乐作为黑人音乐文化参照的“他者”,同时也就是一种爵士乐文化的特殊参与者。但是,白人自身也存在变化的情况。美国白人称欧洲文化为“大陆文化”,以此表明美国文化与欧洲文化的差异。这种差异除了美洲的白人移民长期在新大陆生息的文化地理学原因之外,特别与美洲白人移民与其他种族族群长期交流、博弈有关。就音乐文化而言,形成“美国音乐”的原因,在于欧洲音乐传统与美洲土著(印第安人和其他原生族群)尤其是黑人音乐的交流。也就是说,美国白人的族性不同于欧洲白人,或多或少被渗入了其他种群的文化基因或要素。只有这样看待黑白族性问题,才能理解何以能出现“美国味”的音乐文化。

为了论述简便起见,还是把爵士乐族性体现的“人事”,放在美国黑人这个主要创造者群体;而白人和其他族群的贡献,以及把“美国味”的音乐族性,安置在多族群的语境中,应另文再叙。

从历史上看,美国黑人经历了从非洲黑人族群身份到美洲新族群身份的转变,其族性也有同步历程的变化;这种族性的变化体现在音乐中,就有上文种种描述和分析。以19世纪最初20年爵士乐作为独立乐种出现为始端,来看待它所体现的局内观,就是美国黑人作为新族群形成的独特观念。一方面携带着黑奴的文化记忆,另一方面逐渐具有自由民众的独立的主体意识。此意识包含复杂的黑白“相生相克”状态,由动态平衡积淀出相对稳定的局内观,并体现于爵士乐中。“相生”者,黑人文化与白人文化交流融合,形成新质文化;“相克”者,黑白文化冲突与博弈始终起伏不断,时而凸显时而隐伏,成为新质文化的一个维度。爵士乐体现的局内观,还包括了为迎合或适应白人世界娱乐需要,黑人在白人世界讨生活的初始功用观念。直到爵士乐风靡全国甚至世界,爵士乐人地位提高,“艺术”的观念,才在局内观中占据更大比例。这种艺术观从新奥尔良爵士乐到摇摆乐,都处于以欧洲音乐艺术为参照,借鉴西方音乐技法的状态。这种状态延续到20世纪中叶,比波普具有更为超越的独立艺术观念,表现在突破对欧洲大小调体系及功能和声的依附性。也许将比波普当作爵士人族群独立的主体意识的典型体现是合适的,《里程碑》曲名暗合了这样的转折。

概言之,本文认为,爵士乐所体现的爵士人的局内观,经历了从功用观念到艺术观念的转变,从娱乐的服务意识到个性表达的主体意识的转变。就音乐思维而言,爵士乐体现了美国黑人对非洲音乐传统的继承。正是那种不同于欧洲音乐的“原始野味”,在黑格尔看来不能算作音乐的东西,包括即兴、非常规律动和复杂节奏、多滑音和拟声性演奏、非音乐非语言的发声、重复性结构方法和特殊音乐习语,以及身体的扭动等,受到主流社会人士的关注,为主流音乐世界注入新鲜音声,最终被普遍喜爱(包括真实喜爱和被塑造审美口味),并传播到世界各地(西方强势文化的辐射力使然)。

(二)局内感

与局内观相应的是爵士乐所体现的特殊乐感。这种乐感的获得,对局外人而言具有相当难度。爵士乐的表演需要特殊乐感才能表现出它特有的韵味,这跟所有音乐一样。如前所述,这种乐感表现在黑人音乐即兴手法和节奏处理,黑人的游移音高和音色处理,以及黑人音乐习语的灵活应用上。乐谱上的技能通过练习都能掌握,但是要表现出爵士乐的乐感,却需要乐谱之外的功夫。萨克斯等乐器沙哑的发音和“润腔”,跟美国黑人的嗓音和带口音的歌唱密切相关。这都是黑人体质与精神状态的直接显现。还有那些“非音乐非语言”的发声,以及在什么地方发出那样的声音,这都需要长期的体验。这对局内人来说是非常自然的行为,对局外人而言却不易掌握。模仿必然是生硬的、笨拙的。要灵活掌握复杂的综合节奏型和“常规+非常规”节拍律动,也需要凭乐感恰到好处地演奏才能出现爵士乐应有的效果。黑人的乐感,一方面来自自然遗传的体质因素,一方面来自非洲音乐文化传统的浸润;爵士乐以此“底色”与白人音乐混合,加上采用西洋乐器作为工具来呈现他们的长期经验积累。白人玩爵士乐,要达到能表现出爵士乐特有乐感的地步,必须花费长期努力。即便如此,白人爵士乐手依然会携带着英语母语人群的音乐口音。虽然黑人乐手各有特点,但是他们具有黑人共有的乐感,或者说是音乐语感、音乐口音,这是局外人很难习得的。相对而言,初期爵士乐的乐感更多体现非洲音乐传统;摇摆乐时期西方音乐因素增加,表现在和声、配器和照谱演奏等方面;比波普出现以来,逐渐形成独立的爵士人艺术气质,非黑非白,亦俗亦雅,似冷还热,寓繁于简。

乐感难以言传,可以放在“局内情”里进一步探讨。

(三)局内情

爵士人的情感要从文化身份认同来看,因为身份认同具有心灵的真实性和情感的真实性。如前所述,美国黑人明确认同自己的“美国人”身份,此为国族认同。尽管不同时期不同程度的黑白对抗时有发生,但国族认同始终没有动摇。也许被贩卖的黑奴初到美洲时有强烈的乡愁,这表明非洲故乡的精神脐带非常结实。随着岁月流逝,黑奴代代自然更替,特别是黑奴解放以来,黑人逐渐融入了美洲,布鲁斯的哀伤逐渐变成了乐种特征音调。从实际情况看,美洲的开发是黑白群众共同进行的,只不过前期以奴隶制为社会形态。美国南北战争结束,黑奴成了自由民,黑人音乐逐渐成为黑白群众都喜爱的音乐形态。爵士乐的功能从娱乐到审美,表明它所表达、表现的情感,或它本身“据有的情感外观”(引用戴维斯等分析美学家的用词),属于黑白混合的灰色情感。这里的“灰色”仅指黑色和白色混合的色调,是一种隐喻,没有“颓废”之类的含义。在国族认同之下,是否存在黑人族群认同?这需要具体分析。从史实看,黑奴来自非洲不同族系族群,但同属一个奴隶阶层,新的社会处境和格局使他们被塑造为同一个族体;当非洲民族文化脐带松动甚至消隐,这种族体的共性就愈加显著。从血缘看,纯黑人与混血人在身份认同上具有先天差异,后者应该更愿意或倾向于归属白人,尽管时有尴尬。这是趋利避害的本能使然。奴隶解放后半个多世纪,美国依然实行种族隔离制度,这样的隔离加强了黑人族群的身份。美国“有色人种协会”的成立和通过法庭斗争方式争取权益的活动,从一个侧面也“深描”了有色人群与白人群体之间的界线。20世纪中叶,马丁·路德·金作为黑人代表,希望通过非暴力手段争取黑人更大的自由与权益,也凸显了这道界线。他吸收黑格尔“大逻辑”中的辩证法与“合题”理论,希望通过否定之否定来实现黑白平等。蒙哥马利和伯明翰抗议运动、华盛顿游行,以及马丁·路德·金狱中发表的《我有一个梦想》等,都成为黑人行为及其代言,体现了黑人身份。

当然,局内情在行为上直接表现为热爱爵士乐,无论是表演还是欣赏。更典型的表现是将爵士乐的精神融入自己的生活之中。这种精神内在于族群群体和个人的主体意识,通过爵士乐的活态生存,弥漫在局内人的身心和社会,可以觉察,又难以言说。

爵士乐通过格斯文等职业作曲家的艺术创作,其风格被进一步凸显,影响力也进一步扩大。它的族性与“美国味”相连相通,有时候甚至成了“美国”的音乐标签。也许今天的美国黑人,已经成了非洲的初始族性及美洲的混生族性减弱甚至消失的中性人,[12]宋瑾《中性化:后西方化时代的趋势(引论)——多元音乐文化新样态预测》,《交响》2006年第3期。他们的心性基本上跟美国白人一样,即便尚存的称谓(Aframerican或Negro)和黑白不平等,还偶尔提醒他们意识到自己的黑人身份,他们和白人一样,更多是作为美国人独立个体生活的。

或许爵士乐仅仅可以作为一个文化圈的标界,其中主要有黑人,也有白人,统称“爵士人”。这个文化圈的边界并非泾渭分明,它的族性只能是“灰色爵士人”家族相似的共性,并且随着时间的流淌而不断演变,不宜用本质主义方式来为其族性定义。

爵士乐流行到世界各地,出现了各种再度混生的样态,如中国的爵士乐,或其他东方国家的爵士乐。这时候的爵士乐族体边界就更加模糊。也许用“主干”和“枝干”来描述比较合适,即美国爵士乐为主干,再度混生的爵士乐为枝干。就像混血的克里奥尔人再度和其他族裔通婚,黑人血缘比例减少,增加了其他血缘,形态上出现可辨认的变化。如果达到一个临界点,辨识度下降到知觉恒常性限度之下,只能通过理性方式检测(如乐谱分析),直觉上无法捕捉,那么就将出现本文“美学分析”所要探究的边界,判断为感性辨识度趋向于0;该再度混生的音乐将“溢出”爵士乐的“容器”(借丹尼尔·贝尔的表述方式)。其实在美国,学院派作曲家采用爵士因素创作,就像中国作曲家创作“民族风格”的作品,不同程度存在上述辨识度问题。而爵士乐自身的“艺术化”和“个性化”辨识度,也在变异中降低,也许隐藏在“美国味”里,也许消失在“现代音乐”里。