“世界上最大的黄土堆积区——黄土高原”活动教学设计(人教版)

汪辛玲 夏吉芬

摘 要:本文以“黄土”的故事为主线,设计五大活动主题及其不同类型的活动引导学生探究黄土高原的位置及范围、黄土风情、黄土风成说、黄土地貌、水土流失原因及治理等内容,使学生掌握认识区域的方法,培养地理核心素养。

关键词:黄土高原;活动设计;地理探究

一、“黄土高原”活动教学设计背景

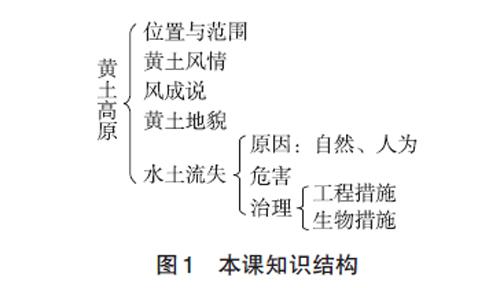

【教材简析】本课内容选自人教版地理教材八年级下册第六章第三节——“世界上最大的黄土堆积区——黄土高原”,属于中国地理“认识区域”的“北方地区”部分,是继东北三省后讲述的第二个地理区域。本课由“文明的摇篮”“风吹来的黄土”“严重的水土流失”和“水土保持”四个部分组成,涵盖的知识点有:黄土高原的位置和范围、黄土风情、黄土地貌、黄土高原成因、水土流失严重的原因、危害及治理等(图1)。黄土高原是一个以黄土景观为特色的特殊地形区,教材突出了其有别于其他区域的特殊性和差异性。在设计活动时应注意突出本区域的特殊性。

【教学目标与重难点】根据课标和教材确定如下教学目标:①能据地图说出黄土高原的位置和范围;②认识黄土高原是华夏文明的重要发祥地之一,能举例说明富有地方特色的“黄土风情”与黄土高原自然环境的关系;③能在景观图上辨别黄土塬、墚、峁、川等黄土地貌,能解释黄土高原的成因;④运用图文资料、实验探究等方法分析黄土高原水土流失严重的原因和危害;⑤了解黄土高原环境综合治理的对策和水土保持的措施,树立正确的人地观。教学重点为:①黄土高原的位置和范围、黄土风情与地理环境的关系;②黄土高原水土流失严重的原因及治理。教学难点为:①风成说;②黄土地貌塬墚峁川的辨认;③黄土高原水土流失严重的原因及治理。教学目标和重难點是整堂课活动设计的重要依据。

【学情分析】初二学生已初步掌握认识区域的一般方法。但由于生活在南方,对黄土高原地缘上感到陌生,对黄土这种本地(重庆)没有的土壤也未接触过,因此在设计活动时,用大量黄土高原的景观图以及黄土实物让学生感知其特征;学生多在城市长大,对水土流失缺乏直观感受,活动设计采用实验模拟水土流失的真实情境。

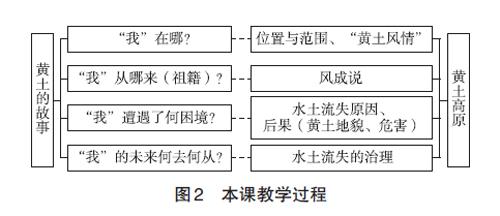

本节教材容量大、活动多,因此在组织教学时对教材内容及教学活动进行了微调,教学过程如图2 所示。调整后的教学活动设计了5个课堂活动,分别是:①引导学生根据图文材料,找出黄土高原的位置与范围;②观看视频找出“黄土风情”,并根据图文材料简要说出其与自然环境的关系;③运用图文材料,引导学生推断黄土高原的成因;④结合图文材料及实验探究,分析黄土高原水土流失的原因、后果(黄土地貌及危害);⑤结合图文材料,讨论、总结黄土高原水土流失的治理措施。

二、“黄土高原”活动教学设计过程

活动主题一:根据图文材料,找出黄土高原的位置与范围(即“我”在哪?)

【活动过程】第一步:情境导入。观看介绍北京社稷坛五色土的视频,提问:黄土居中央,为何其地位最高?它主要分布在我国哪个地形区?引出线索“黄土的故事”和主题“黄土高原”。

第二步:自主学习。在课本P24图6.25“黄土高原的地形”上找到黄土高原的位置,并勾画出相关地理事物(图3)。

第三步:据黄土高原的地形图和中国政区图,说出黄土高原的范围(主要包含的省级行政区)及其与黄河的关系。

在这个过程中使学生明确:黄土高原区域属于四大地理分区的北方地区。解释黄土地位高是因为这里是华夏文明的摇篮。

【设计意图】以“黄土”视频和提问导入,引出“黄土的故事”,激发学生的探究兴趣;通过读图找出黄土高原的位置与范围,培养读图能力。

活动主题二:观看视频找出“黄土风情”,并据图文材料分析其与自然环境的关系

【活动过程】第一步:观看教师自制视频《黄土高坡》,找出其中的“黄土风情”及该地区气候特征。

第二步:小组讨论“黄土风情”与自然环境的关系并派代表汇报讨论结果。补充黄土高原的典型城市延安的气候资料图、黄土高原千沟万壑的地貌图,学生根据图片和所学知识,讨论传统民居窑洞(含地坑院)、白羊肚头巾、陕北民歌信天游与自然环境的关系。

第三步:实验探究黄土的特征。步骤如下:在透明塑料盒里用干燥黄土夯实做成土方。两天前教师在垂直面上挖了一个直径和深度约1厘米的洞,现在还没坍塌,随后,请一个学生上台用工具继续在周围“挖窑洞”(图4)——容易开挖且洞不塌,说明了黄土的哪种特征?得出:黄土直立性强,不易坍塌。

【设计意图】将黄土风情和气候知识嵌入自制视频《黄土高坡》里,生动、形象,激发探究兴趣,气候特征也为后面探究埋下伏笔。实验探究黄土的特征——黄土直立性强、不易坍塌。直观、巧妙地突破了本课难点,培养了地理实践力等核心素养。

活动主题三:运用图文材料,推断黄土高原的成因(即“我”从哪来?)

【活动过程】第一步:根据“黄土”自述(音频),结合课本P27活动,小组合作根据证据推测黄土的来源。得出结论:①黄土是从天空吹来的,而不是流水冲来的;②黄土来自西北方向;③黄土不是本地产生的,可能来自中亚、蒙古高原和我国西北等地的戈壁、沙漠——“风成说”。

第二步:结合动画示意图,演示黄土高原的形成。

第三步:课后探究(感兴趣的学生自选)。课后查阅资料探究“水成说”“风水两相说”。

【设计意图】“黄土”拟人化自述音频,给学生不同的“刺激”和兴趣点;小组合作推测黄土来源,培养科学精神。动画演示黄土由西北风从内陆干旱地区吹来,形象、有趣。布置根据学生兴趣自选的课后探究任务,培养综合思维,利于学生个性化发展。

活动主题四:结合图文材料及实验,分析黄土高原水土流失严重的原因、后果(即“我”遭遇了何困境?)

【活动过程】第一步:根据“黄土”自述和课本P26、P28相关内容,总结水土流失的后果。①地表破碎,沟壑纵横,形成塬、墚、峁、川等多种地貌景观;②导致土壤肥力下降;③使河流含沙量剧增;④造成旱涝灾害频繁;⑤使生态环境恶化,严重制约社会、经济的发展。

第二步:小组合作识别黄土地貌(图5)。阅读课本P26~27黄土地貌景观图,总结塬、墚、峁、川四种黄土地貌的特征,并将其与讲台上的黄土地貌模型相对应。再请两位小组代表上台将写有“塬、墚、峁、川”的旗幟插到对应的地貌模型上。教师注意引导学生分析黄土地貌特征和形成原因(尤其指出塬→墚→峁形成过程的联系)。

第三步:小组实验探究黄土高原水土流失严重的原因。每个小组用课前发的实验器材,根据教师布置的任务进行操作。第一、二、三、四组分别探究地表植被(图6)、地形坡度、降水强度、土质(图7)对水土流失的影响。之后各小组上台演示实验并说出结论(表1),据此得出黄土高原水土流失的自然原因。

第四步:根据图文资料(资料略)总结黄土高原水土流失严重的其他原因——不合理的人类活动。①过垦过牧,破坏植被;②修路、采矿等。

【设计意图】黄土地貌实物模型直观、逼真,吸引学生注意;在实物模型上辨认具体地貌,不仅突破了难点,还锻炼了学生图文阅读和分析能力。通过“水土流失”实验,直观体现了水土流失的过程和影响因素,便于突破本课重点;实验操作培养学生的动手能力和合作精神;观察实验过程和分析实验结果,培养学生观察、综合分析及归纳能力。

活动主题五:结合图文材料,讨论、总结黄土高原水土流失的治理措施(即“我”的未来何去何从?)

【活动过程】第一步:学生结合课本P30~31,总结治理措施。①生物措施:植树种草——改善生态是根本;②工程措施:修建梯田、挡土坝等;③合理安排生产活动:陡坡地退耕还林、还草;杜绝过度放牧等。

第二步:深入探究。①展示黄土高坡侧面示意图(图8),学生讨论植树造林、种草适合的地形部位及其与当地经济发展的关系。②结合课本P31活动2,展开黄土高原退耕的讨论。

【设计意图】对于水土流失的治理措施,如植树造林、种草以及退耕还林等,学生很容易回答;但植树造林、种草和退耕还林的范围,与当地经济发展的关系,当地水土流失的治理是需要各方面配合的综合过程等这些深层次问题,往往被学生忽视。设计讨论活动能突破这些难点且培养学生的辩证思维。通过引导学生深入讨论并探究得出结论:采取任何措施都要把握好“度”,对黄土高原来说,既不能过分强调经济发展,也不能只求水土保持;黄土高原的水土保持工作是各项措施、国家政策相互配合的综合治理过程,使学生树立可持续发展观和正确的人地观。

*资助项目:2019年重庆市普通高中教育教学改革重点研究课题“地理实践力视域下项目式学习的设计与实施”(2019CQJWGZ2023);重庆市渝北区教育科学“十三五”规划2020年度课题“基于地理实践力的初中社团课程开发研究”(YBJK2020-045)。