高中地理自然灾害校本课程开发与实施

朱汉招 梅国红

(1.武平县教育局,福建 龙岩 364300;2.武平县第一中学,福建 龙岩 364300)

《普通高中地理课程标准(2017 年版2020 年修订)》在“实施建议”中强调“鼓励学校结合当地实际情况,开设与地理相关的校本课程,以满足学生兴趣和个体发展等需要。”[1]校本课程作为实施国家课程的重要补充,成为学校教学工作的重要组成部分。

高中地理选择性必修三课程《自然灾害与防治》,是高考测评的组成部分。武平地处亚热带季风性湿润气候区,年降水量较大且季节变化、年际变化大,由此衍生的各种气象灾害、地质灾害及其他自然灾害频发。近年来,武平县教育局结合武平实际,组织武平一中等学校开发了校本课程《武平自然灾害及其防治》。该课程借鉴了美国学者泰勒提出的目标模式,按照课程四要素“目标—内容—实施—评价”进行开发实施,遵循程序流程“实践—开发—反思—改进”不断丰富完善(图1),取得了较好的教学效果。

图1 校本课程开发程序

一、课程目标的设置

《武平自然灾害及其防治》首先介绍武平的自然环境与社会经济背景,然后分篇章介绍武平的主要气象灾害及其他自然灾害,并分别介绍其防治措施,最后介绍救灾行为,涉及地理学基本原理、基本规律,落脚地方特色,凸显地理学科特点与应用价值,有利于落实培育学生的综合思维、区域认知素养,渗透培养人地协调观,增进“家国情怀”观念。该校本课程的课程目标基于地理核心素养、课标要求及学情而确定。具体内容如表1 所示。

表1 武平自然灾害及其防治课程目标

二、课程内容的选用

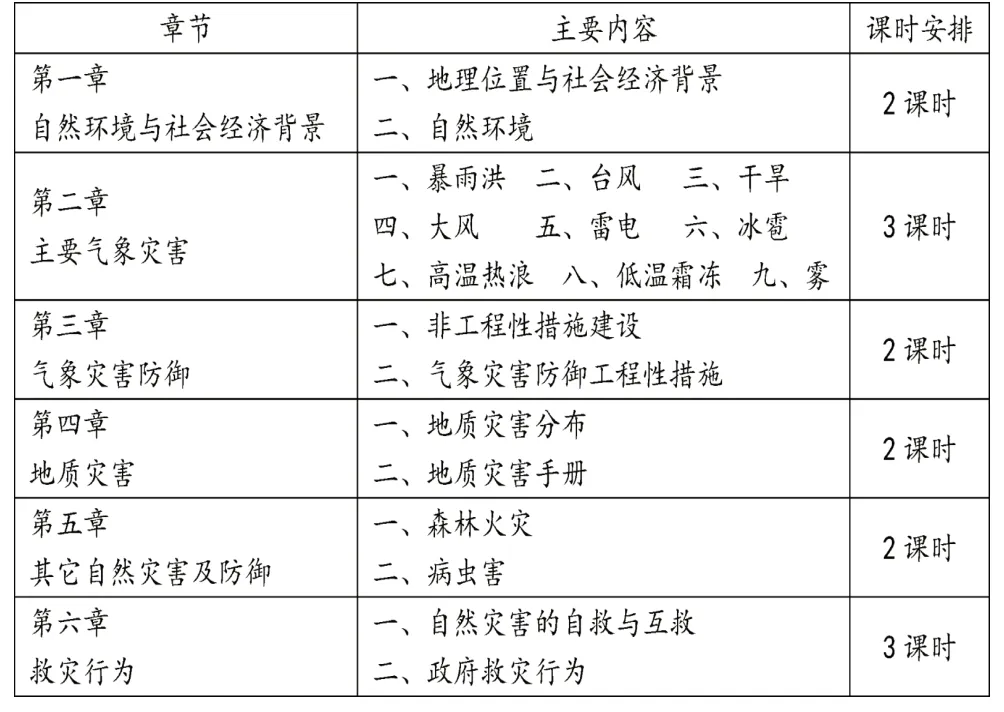

武平自然灾害及其防治在介绍武平自然环境与社会经济背景的基础上,聚焦地方小尺度区域的主题“自然灾害”,结合地理学科知识,挖掘乡土素材,展示优秀案例,以穿插“新闻链接”的形式,“将完整呈现问题和相应情境作为学生学习的基础和背景”[1],综合分析武平主要气象灾害、地质灾害及其他自然灾害,并提出相应的主要防御措施,构建了具有地方特色的校本课程,具体章节安排如表2 所示。

表2 武平自然灾害及其防治章节安排

每个章节结构严谨,遵循学生的认知规律,由易到难,梯次呈现,体现了课程内容的整体性和连贯性,有效保证了课程的顺利实施。

三、校本课程的实施

要达成预设的课程目标,就必须根据学生的学习需求,选取科学合理的教学策略,在学习过程中进行反馈性评价,努力优化教学过程,在实践中不断修正完善,推进课程实施。以第二章“主要气象灾害——暴雨洪涝”为例,展开本节课(1 课时)的教学,主要按以下思路展开(图2):

图2 教学思路

(一)了解涝灾的时空分布(图3)

图3 武平“涝灾分布”教学过程

[设计意图]通过视频介绍、图片展示,分析得出武平县各乡镇暴雨洪涝危险性等级分布图,引导学生对武平涝灾有感性认识,为后续的成因分析奠定基础。

(二)探究涝灾的成因

教学案例:呈现经过武平城区的平川河水系图。平川河位于武平一中校门口前方500 米左右,课前布置学生实地观察穿城而过的平川河,引导学生根据涝灾的地理要素(图4),在分析该河水文、水系特征的基础上,以此为切入口展开分析武平城区涝灾的主要成因。

图4 涝灾的地理要素分析

设计意图:以位于学校校门口前方500 米左右的平川河(武平最大的河流“中山河”的干流)为探究对象,能够增强生活体验,激发学生的求知热情,在引导分析涝灾成因的基础上,培养学生的区域认知及综合思维素养。

(三)提出治理措施

根据涝灾成因分析其影响,然后分小组合作探究,提出相应的治理措施(表3):

表3 武平城区涝灾的治理措施

[设计意图]在小组合作探究的基础上,引导学生提出有创造性的想法,有利于培育综合思维素养,渗透培养人地协调观,增进“家国情怀”观念。

四、课程教学评价与开发反思

(一)课程教学评价

1.思维结构评价:论题探究(60 分)

在调查问卷的基础上,合议提出论述题(可自选题目),组内合作完成,并作出评价(表4)。

表4 论题探究评价表[2]

①分析其中一种自然灾害的成因,画出思维导图。

②根据成因,提出相应的防御措施。

③在灾害面前,个人如何发挥积极作用。

2.表现性评价(表5):撰写新闻报道(40 分)

表5 灾害新闻报道评价表

(二)课程开发反思

本课程设计以高中地理知识为依托,重在结合课本知识探究当地各种自然灾害的成因,以增强学生的防灾减灾意识,培养防灾减灾技能,在培育“家国情怀”的同时,促进积累地理核心素养。

1.明确培养目标要求,合理确定教学内容

根据课程培养目标并结合学校实际,该课程在高二阶段第二学期安排了14 学时。第一章是武平自然环境与社会经济背景,为分析当地各种自然灾害的成因奠定基础;第二章至第三章主要介绍对当地影响最大的气象灾害,并介绍具体的防御措施;第四章介绍地质灾害及其防御措施;第五章介绍其它自然灾害及其防御措施;第六章介绍救灾行为。

2.彰显地方特色,培育“家国情怀”

在介绍武平自然环境与社会经济背景的基础上,以“新闻链接”为载体营造真实情境,引导学生关注家乡的主要气象灾害、地质灾害及其他自然灾害,并提出相应的主要防御措施,能够极大地激发学生的学习兴趣和热情,置身其境,产生情感共鸣,有利于培育地理核心素养,增进“家国情怀”观念。

3.发挥学生主体作用,培育地理核心素养

《武平自然灾害及其防治》紧密联系课本的主干知识,迁移至身边的人与事,理论联系实际,通过追忆或实地察看校门口平川河涝灾情况,丰富了课堂体验,在引导学生思考家乡自然灾害(分布→成因→措施)的基础上,追根溯源递进思考,有利于落实培育学生的综合思维、区域认知素养,渗透培养人地协调观,增进了学生的“家国情怀”。

开发校本课程是一个不断积累、反复优化的过程。为臻于完善,需要进一步精选典型情境,紧密结合国家课程的地理基本原理和规律,创设更具思维含量的问题链,对标(新课标)教学,丰富课程评价内容,以期充分发挥该校本课程的应用价值。