健康体适能在特殊学校体育课中的运用

杜熙茹,黄 秋,姜 舟

(1.广州体育学院体育艺术学院,广东 广州 510500;2.重庆市特殊教育中心,重庆 400060)

1 相关的概念理论依据

1.1 特殊学生

简单地说,有特殊教育需要的学生就是特殊学生[1],是指由于先天或后天原因造成身体、心理缺陷,需采用特殊的教育手段与方法补偿缺陷、挖掘潜能、发展智力和适应行为的学生。特殊学生根据性质可分为两大类:一类为感官残疾学生,包括听力残疾、视力残疾、肢体残疾和言语障碍学生;第二类属于特殊残疾学生,包括智力障碍、自闭症、脑瘫和多重发展障碍学生。本文中提到的特殊学生主要是指第二类的特殊残疾学生。

智力残疾是指智力明显低于一般人水平,并伴有适应行为的障碍[2];脑性瘫痪(Cerebral Palsy,CP),简称脑瘫,是指自受孕开始至婴儿期由非进行性脑损伤和发育缺陷导致的综合症。脑瘫的主要特征表现为肢体姿势异常和身体运动功能障碍,口咽部运动障碍导致进食困难,脑细胞受损造成智力障碍和语言障碍,心理异常,情绪容易出现消沉、自卑和自暴自弃的心理[3];自闭症属于一种发展性障碍,对言语性和非言语性的交流及社会性相互作用都产生了严重的影响。其显著特点是他们相互进行反复行为和刻板运动来抵抗环境的变化和日常生活的变化,并且总拘泥于一种感觉体验的反应[4]。

1.2 健康体适能

国际上通常以美国运动医学学会(American College of Sports Medicine,ACSM)的分类为准,将体运能分为两大类,一类是“技能体适能”,另外一类是“健康体适能”。前者主要包括:反应、速度、爆发力、协调性和灵敏性等素质;这是运动选手为在竞技比赛中夺取最佳成绩所追求的体适能;后者主要包括:心血管耐力、体脂成分、肌肉力量和耐力、柔韧性等素质,这些是人们为了促进健康、预防疾病并提高日常生活、工作和学习效率所追求的体适能[5]。

2 健康体适能教学与传统的特殊学校体育教学相结合的必要性

2.1 健康体适能与健康的关系

体适能对健康有促进作用,许多运动医学和生理学研究均证实增加身体活动量有助于身体功能的维持与提升、提高预防身体疾病的能力。提升体适能对于改善慢性疾病危险因子、 降低各类疾病的罹患率与死亡率有明显的效果。国外有学者指出体适能可以被视为一个人是否健康的指标[6],有文献指出通过运动消耗多余能量、减少脂肪的堆积,有利于改进人体功能,在避免慢性疾病发生、维护人类健康等方面都有较大的益处[7]。更有国外研究者发现,体适能对于学生的健康极为重要,若学生拥有较高的有氧适能,则说明其心血管功能较健康[8]。有氧适能与体脂肪量、甘油三酯、胆固醇与高密度脂蛋白的含量比率成负相关[9];肌肉适能中,握力的大小与高密度脂蛋白含量、胆固醇含量成负相关;等等。这些都说明健康体适能与健康有着密不可分的联系。

2.2 健康体适能运用于特殊体育教学的必要性

如今,正是我国经济迅速发展的时期,社会形态不断改变,人类疾病已经向慢性疾病转变,即使是健全的学生,体质状况也令人堪忧,特殊学生更是如此。大部分特殊学生普遍存在运动能力低下、协调能力差的现象。他们由于身心发展的不足,某些动作技能的发展迟缓,导致肌力、肌张力、耐力、协调等方面存在落后的状况,这些运动障碍将逐步威胁到他们的身体健康。在这种情况下,体育课的教学和练习就很难达到锻炼的效果,这正是健康体适能教学需要弥补的空缺。

健康体适能教学法是通过在体育课堂上对特殊学生较为薄弱的心肺功能、肌肉力量、柔韧性方面设计出他们身体承受范围内的、具有针对性的训练和游戏相结合的教学方法,使其基本达到锻炼目的,提高身体功能。其特点是在共性的基础上,有针对性的、根据特殊学生的自身特点进行个性训练,功能性效果较强,比较符合体育教学训练中直观法、游戏法、纠错援助法的规律。

2.3 发展健康体适能教学对特殊学校体育教学的影响

2.3.1 对体育教学目标的影响

特殊学校体育教学的目的是为促进康复,锻炼学生的协调性、灵敏性,而健康体适能教学的目的则以促进健康为主,主要让他们能够释放情绪,拥有健康体魄,从而更好地成长,为康复提供良好的身体基础。

2.3.2 对体育教学内容的影响

健康体适能教学的内容更加注重特殊学生的有效锻炼,以游戏为引导,训练内容为支撑,使无法自主活动的学生也能参与其中,进而达到强化特殊学生的身体感觉。设计的内容根据各类型学生的身心特点,使学生在进行身体练习的同时感受到运动的乐趣。

健康体适能教学法的特点在于,教师更注重每个学生的身体情况,即运动的能力,根据这种能力来安排相关教学内容,而非一味地根据课程教学内容或康复需要来安排运动。

3 研究对象与方法

3.1 研究对象

以启智学校30名6~12岁特殊学生为研究对象,其中实验组和对照组各包含15名学生,男女生性别比例相同,身体素质差别不大。试验期间经过调查和协商,实验组和对照组都只参加学校课程及本实验,两组学生均未参与其它对身体素质有影响的体育项目。

3.2 研究方法

3.2.1 文献资料法

通过图书馆、网上电子资源检索查阅等方式查阅了关于“特殊学生”“体适能”以及“运动训练学”等大量文献资料,并对其进行整理、分类和汇总,为研究奠定一定的理论基础。

3.2.2 问卷调查法

根据研究的内容和目的,对特殊学校体育教学的基本情况进行问卷调查。

3.2.3 实验法

本文实验的主要目的是研究健康体适能教学法在特殊学校体育课中的应用。选取启智学校中的特殊学生共30名,对实验对象进行为期五个月的健康体适能教学实验。

实验组在每次的体育课中融入健康体适能教学,在教学内容里加入相关训练或游戏,对照组采用传统体育的常规教学方法,实验前后分别对两组的体适能各项指标进行测试。体育课采用中等强度运动的要求设计,运动强度控制在50 %~60 %,对每组被试练习的学生进行心率测试。

3.2.3.1 测量工具及指标

测量工具包括:身高计、体重计、皮脂钳、地垫、秒表、坐位体前屈测试仪、记录表等。指标为:身体质量指数、皮脂厚度、腹部肌耐力、上肢肌力、柔韧度、心肺耐力。

3.2.3.2 测试项目

特殊学生长期进行肌肉耐力锻炼能够增长肌肉,改善体形;增进健康、增强体质,调节心理活动;提高神经系统机能,培养顽强的意志品质,使之更好地适应社会。发展肌肉耐力素质的基本途径有两个,一是增强肌肉力量、提高肌肉耐力的训练,二是提高心肺功能[15]。

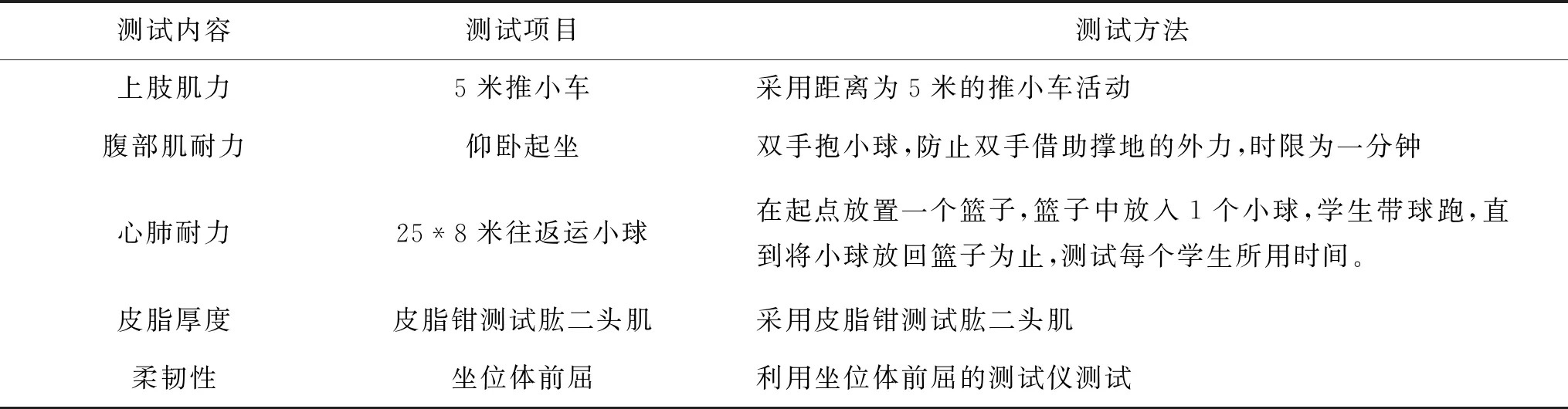

因此,本文根据特殊学生的身心特点,并询问相关专家后确定出以下测试项目,由表1所示。

表1 特殊学生测试项目

3.2.3.3 训练内容

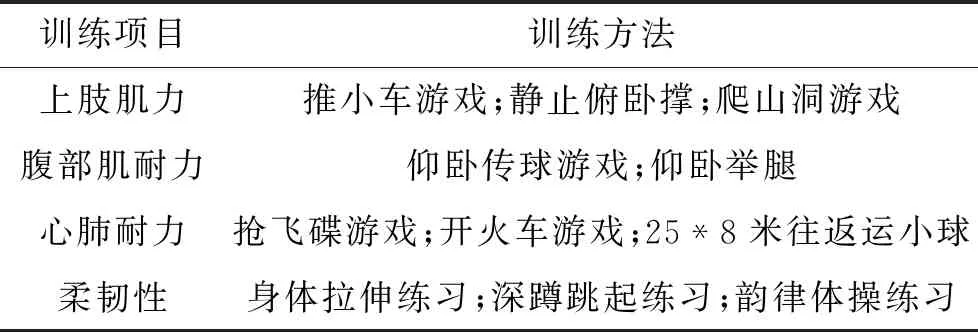

由于实验的对象是患有自闭症、脑瘫和唐氏综合症的特殊学生,所以在教学过程中进行的健康体适能训练也有其特殊性,教学过程会根据他们的身心特征,合理地加入健康体适能的相关训练,具体见表2 。

表2 特殊学生测试项目

3.2.4 数理统计法

将实验数据用SpSS16.0软件进行独立样本和配对t检验的统计分析。

3.2.5 逻辑分析法

将统计的数据进行相关分析。

4 研究结果与分析

4.1 实验组与对照组身体质量指标对比分析

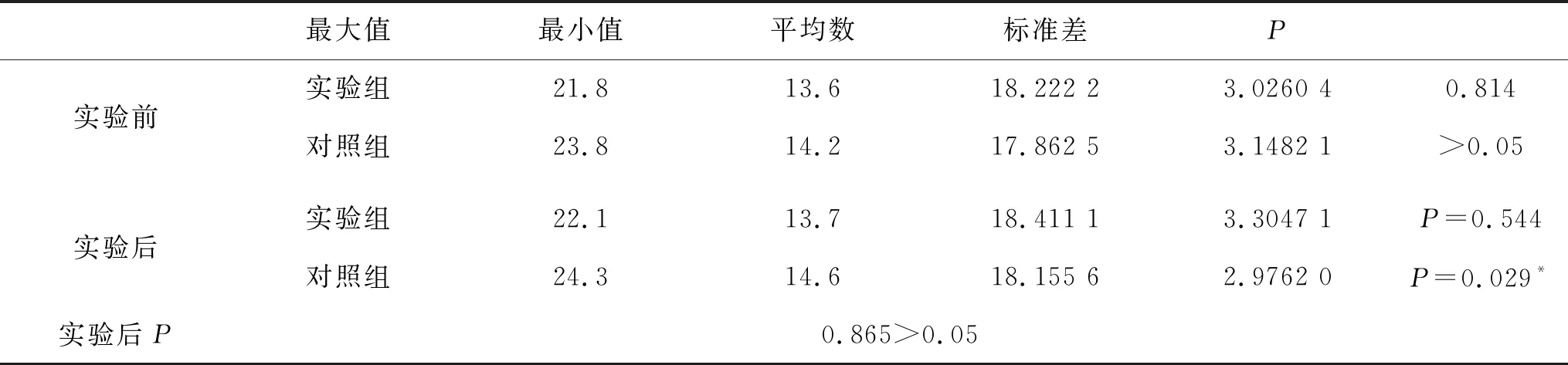

表3是对实验组和对照组在实验前后进行的身体质量指数指标独立样本T检验。

表3 实验组与对照组实验前后身体质量指数比较

实验前结果显示P>0.05,表明两组学生身体质量指数均没有达到统计意义上的显著性差异。实验组实验后结果显示P=0.544>0.05,表明该组学生的身体质量指数没有达到统计学上的显著性意义,在为期五个月的健康体适能教学实验后,对该指标并无明显影响,但实验后身体质量平均数指数比实验前平均数指数高,说明实验后实验组学生身体质量有小幅度的提高;对照组结果显示P=0.029>0.01,表明该组身体质量指数在实验前后出现统计学上的差异,说明实验后对照组组学生身体质量有显著性提高。实验结果不排除传统教学中各项因素如体育教学过程中运动强度以及运动项目等对学生身体质量指数产生的影响。

4.2 实验组与对照组腹部肌耐力指标对比分析

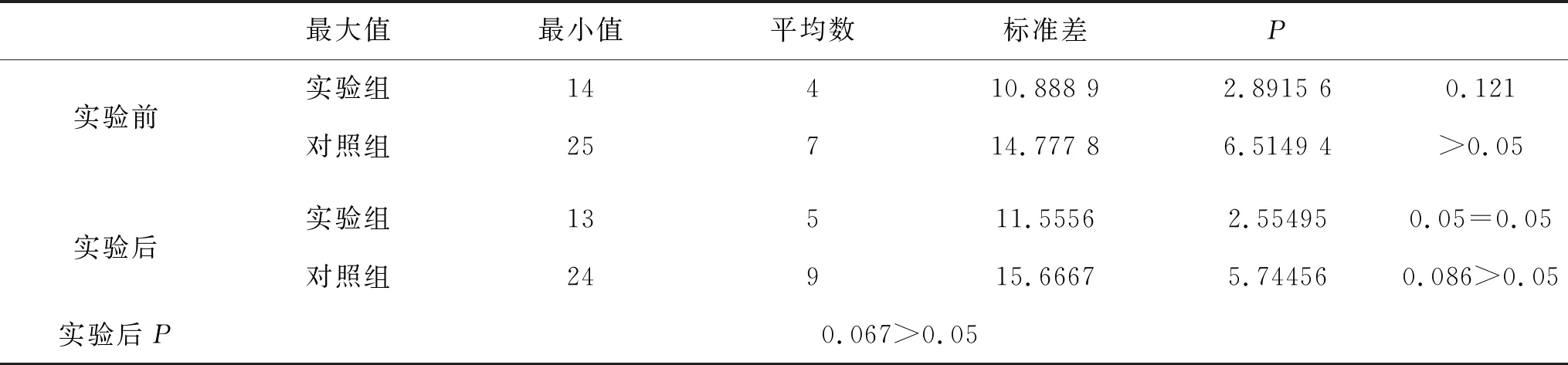

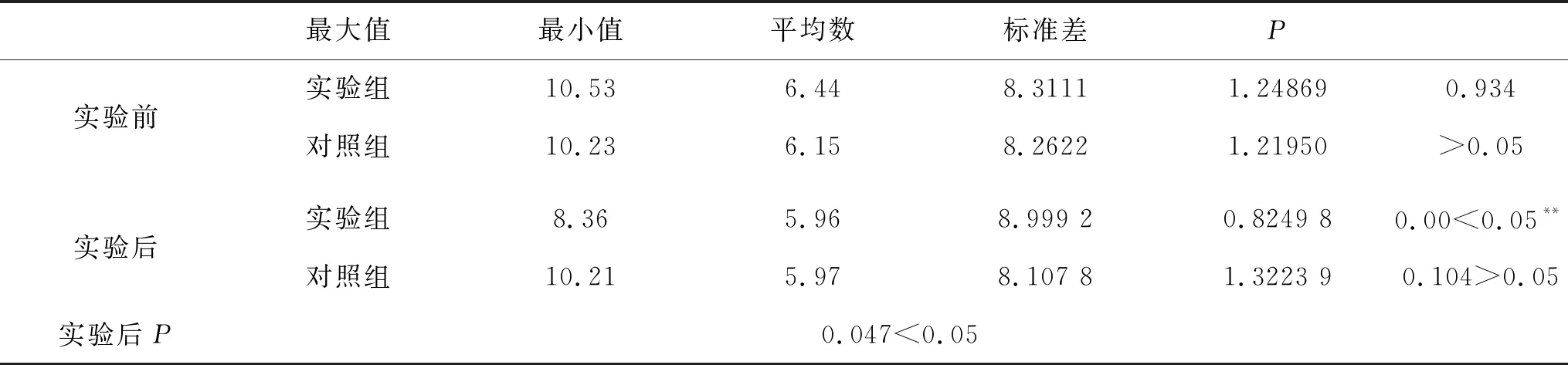

表4是对实验组和对照组实验前后的腹部肌耐力指标进行独立样本t检验。

表4 实验组与对照组实验前后腹部肌耐力比较

实验前结果显示P>0.05,表明实验组和对照组学生在实验前腹部肌耐力没有达到统计意义上的显著性差异。

实验组实验后结果显示P=0.05,说明该组在实验前后的腹部肌耐力没有达到统计学意义上的显著性差异;实验后对照组结果显示P=0.086>0.05,说明对照组未在实验后表现出显著性差异;实验组和对照组的配对T检验结果显示P=0.067>0.05,说明实验后两组并未出现显著性差异。但通过两组实验前后平均数对比,发现两组实验前后腹部肌耐力均有小幅度提升。

表5是对实验组和对照组实验前后的上肢肌力指标进行独立样本t检验。

表5 实验组与对照组实验前后上肢肌力比较

实验前结果显示P>0.05,表明实验组和对照组学生在实验前的上肢肌力没有达到统计学意义上的显著性差异,表明两组学生的上肢肌力成绩在实验前并无差异。

实验后实验组结果显示P=0.00<0.05,实验组在实验前后表现出非常显著性差异,说明实验组学生上肢肌力提升显著;对照组组结果表明P=0.104>0.05,说明对照组在实验前后未表现出统计学差异,但通过对实验前后的平均数进行比较后,发现实验后对照组上肢肌力有小幅度的下降;实验组和对照组结果显示P=0.047<0.05,两组学生的上肢肌力指标在实验后达到了统计学意义上的显著性差异。

实验结果表明,健康体适能教学对特殊学生上肢肌力的改善效果显著,而其他指标则无明显改善,这跟实验时间过短和教学内容有一定关系,特殊学生学习及各方面的能力较弱,其他各项指标无法在五个月内得到明显改善;上肢肌力的练习,一般采用爬山洞和推小车的游戏,特殊学生对这类游戏比较感兴趣,因此教学过程中上肢游戏较多,而其他跟心肺耐力有关的跑和追逐类游戏,学生很难集中注意力,他们不太喜欢跑跳等运动,这种情况的出现对教学过程的实施造成了很多问题;柔韧性和腹部肌耐力的训练则会局限于场地因素,因此对于这些项目的训练偏少,这也是实验方案设计的不足之处。

5 结论与建议

5.1 结论

实验后实验组的上肢肌力较实验前有明显的增强,而其他健康体适能的指标如心肺耐力、身体质量指数、柔韧性以及皮脂厚度在实验前后均无明显提高。

相对于传统的体育教学方法来说,结合健康体适能教学的体育教学方法对特殊学生的上肢肌力的改善有更好的效果。

在实验过程中,健康体适能的教学方法更能调动特殊学生进行身体活动的积极性。

从实验前后健康体适能的各项指标的比较来看,在特殊学校体育课中开展健康体适能教学,有利于特殊学生拥有健康的体魄,能够促使体育教学取得更好的教学效果,值得在各个特殊学校进行教学尝试。

5.2 建议

建议继续开展健康体适能教学的实验,实验开展时间长,足以对特殊学生的身体各项指标产生影响。

完善教学实验计划,保证整个教学计划的规范性和严密性,有相应的措施能够应对突发情况。

加强学校各个岗位的定期培训,使每位教师对学生及各项课程有所了解并加以重视,加强教师职业能力的培训,使他们在工作中发挥出自己最大的作用。