清热祛湿散瘀汤治疗湿热瘀结型慢性盆腔炎的临床疗效观察

林雪维

(温岭市健康教育中心,温岭市康复医院·浙江 温岭 317500)

慢性盆腔炎为妇科常见病,是指女性内生殖器及其周围结缔组织、盆腔腹膜的慢性炎症,常因急性盆腔炎未得到及时根治,导致病程迁延而发展为慢性盆腔炎;或因腹膜炎、阑尾炎等邻近器官炎症直接蔓延至盆腔,导致慢性盆腔炎发生;或因宫腔镜检查、刮宫术等各种侵入性检查及手术,导致生殖道黏膜损伤、坏死,下生殖道病原体上行感染;或因性卫生不良,使病原体侵入引起盆腔炎[1]。临床上可表现为腰骶部酸痛、下腹部坠胀疼痛、月经紊乱、白带增多、不孕等,由于病程较长,当机体抵抗力降低时,容易急性发作,严重影响患者的生活、工作及学习[2]。西医以使用抗菌药物为主要治疗手段,虽然短期疗效较好,但反复使用抗生素,毒副作用大,可引起肠道菌群失调,同时长期使用易导致耐药[3]。传统中医药在治疗慢性盆腔炎方面积累了丰富的经验,具有疗效显著、不良反应少等优势[4-5]。为了给临床提供更多的借鉴,笔者自拟清热祛湿散瘀汤,结合常规抗生素,用于治疗湿热瘀结型慢性盆腔炎患者45例,现将观察结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取本院2018年5月—2020年10月就诊的慢性盆腔炎(湿热瘀结证)患者90例,随机分为2 组,各45例。其中对照组年龄20~48岁,平均年龄(32.4±7.5)岁;病程1~5年,平均病程(2.78±0.53)年。观察组年龄21~50岁,平均年龄(32.5±7.3)岁;病程1~6年,平均病程(2.73±0.49)年。2 组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 诊断标准 符合《妇产科学》[6]中“慢性盆腔炎”的西医诊断标准;符合《中药新药临床研究指导原则》[7]中盆腔炎“湿热瘀结证”的辨证标准。

1.3 纳入标准 1)符合上述诊断和辨证标准;2)年龄20~50岁,病程1~6年;3)有性生活史;4)能有效沟通且自愿参加本研究。

1.4 排除标准 1)慢性盆腔炎处于急性发作期;2)合并妇科肿瘤、卵巢囊肿、结核性盆腔炎、子宫内膜异位症者;3)伴有精神类疾病无法进行有效沟通者;4)伴有肝、肾功能障碍或心功能不全者;5)妊娠或哺乳期妇女。

2 方法

2.1 治疗方法 对照组给予甲硝唑维B6片(迪沙药业集团有限公司,国药准字H37023368,规格:甲硝唑0.2 g:维B620 mg/片)口服,2片/次,3次/d;盐酸左氧氟沙星片(南京正科医药股份有限公司,国药准字H20074085,规格:0.5 g/片)口服,0.5 g/次,1次/d,两者均连续服用14 d。观察组在对照组基础上加服清热祛湿散瘀汤(金银花15 g,蒲公英15 g,紫花地丁15 g,丹参12 g,红藤15 g,牡丹皮10 g,败酱草15 g,赤芍10 g,皂角刺9 g,延胡索10 g,苍术10 g,黄柏10 g,薏苡仁30 g,益母草30 g,郁金9 g)治疗,水煎服,每天1剂,煎取300 mL药汁,分早晚2次温服,疗程14 d。

2.2 疗效标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[7]中“慢性盆腔炎”的疗效标准判定。

2.3 观察指标 1)2 组患者治疗前后主要症状积分比较:包括下腹疼痛、腰骶酸痛、带下量多、带下色黄,按症状体征无、轻、中、重分别计0、2、4、6分。2)2 组患者治疗前后炎症指标比较:包括白细胞计数(WBC)、C-反应蛋白(CRP)、血沉(ESR)。

3 结果

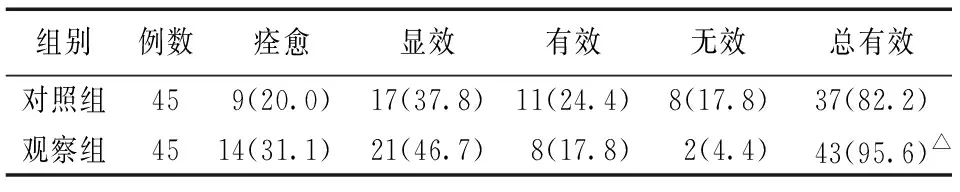

3.1 2 组患者临床疗效比较 见表1。

表1 2 组患者临床疗效比较[例(%)]

3.2 2 组患者治疗前后主要症状积分比较 见表2。

表2 2组患者治疗前后主要症状积分比较分)

3.3 2 组患者治疗前后炎症指标比较 见表3。

表3 2 组患者治疗前后炎症指标比较

4 讨论

慢性盆腔炎中医学归属于“妇人腹痛”“热入血室”等范畴,临床上可见湿热瘀结、气滞血瘀、寒湿凝滞等证型,以湿热瘀结证最为常见[8]。盖因经行、劳累耗伤气血,脏腑虚弱,正气虚衰,湿热之邪乘虚内侵,冲任失调,经络受阻,气血阻滞,湿热与气血相搏结,瘀阻冲任胞宫,缠绵日久不愈,导致下腹痛、腰酸、带下量多诸症。笔者自拟清热祛湿散瘀汤,用于治疗湿热瘀结型慢性盆腔炎。方中金银花、蒲公英清热解毒、消痈散结;紫花地丁苦泄辛散,入心肝血分,凉血解毒、散痈消肿,《本草正义》:“地丁专为痈肿疔毒通用之药”;丹参活血祛瘀,凉血消痈,善治疮痈肿毒、瘀滞腹痛;红藤性平味苦,解毒消痈、活血通络、除湿止痛;牡丹皮清热凉血、活血化瘀,《滇南本草》:“破血,行血,消癥瘕之疾,除血分之热”;败酱草消痈排脓、解毒除热、祛瘀止痛,《本草纲目》:“败酱,善排脓破血,故仲景治痈及古方妇人科皆用之”;赤芍性寒味苦,善清血分实热,散瘀血留滞,常与牡丹皮相须为用;皂角刺消肿排脓,善治痈肿疮毒;延胡索辛散温通,行血中气滞,气中之血滞,为活血散瘀、行气止痛之佳品;苍术性温味苦,长于燥湿健脾;黄柏苦寒沉降,善清下焦湿热,兼能泻火解毒;薏苡仁性凉,味甘淡,健脾渗湿、清热排脓;益母草行血祛瘀、调经解毒,常用治月经不调,瘀血腹痛;郁金性寒味苦,行气解郁、凉血破瘀。全方共奏清热祛湿、活血散瘀之功效。本研究结果显示西医常规联合清热祛湿散瘀汤治疗湿热瘀结型慢性盆腔炎患者,可改善临床症状,减轻炎症反应,较单纯西医常规治疗具有明显的优势。