数形结合思想下的数学深度学习

江苏省南京市汉口路小学 屠吉迁

近年来,教育研究者愈发关注“学生的学”。立足学生,可以回归教学的本质,找到课堂教学的内在逻辑,从而实现深度学习。可是很多教师却在组织学生研究数量关系和空间形式这一数学问题的时候忽视了对学生学习的关注。

小学阶段的学生还没有形成较完善的抽象思维,绝大多数还停留在直观的形象思维阶段。数形结合的思想无疑可以在他们的抽象思维和形象思维之间架起一座桥梁,让数学的学习真正发生。

一、以数定形,让空间关系更明晰

数在图形上发挥的最普遍的作用便是它规定了一个图形的形状。“世界上没有两片完全相同的树叶”,证明这句话最有力的方法便是对树叶进行全面的测量,包括树叶的周长、各部分比例等等。在数学课堂上,我们常常是由数与直观物体之间的一一对应关系,明晰了物体的多少。当你无法看出两群羊中到底哪群羊规模更庞大的时候,你一定会用数一数的方法找到答案。著名的缪勒—莱尔错觉提出:末端加上向外的两条斜线的线段比末端加上向内的两条斜线的线段看起来长一些(如图1)。其实通过测量可以发现,这两条线段的长度是一样的,数据在这里以其严密性确定了图形之间的关系。如果单独给出一个没标数据的长方形,也许学生很难直接判断出这个长方形的长和宽之间存在着什么样的数量关系,但如果告知该长方形的长是6厘米,宽是4厘米,那么便可以迅速确定长是宽的1.5倍(如图2)。

图1

图2

这些数据,让我们眼里的图形不再单纯的是一片树叶,也不再单纯的是一个长方形。由于我们对数据进行了分析,便明白了一片树叶的独特,也搞清楚了长方形的长宽比例。数量对图形的作用就在于让图形的空间形式变得更具体。

二、以形辅数,让运算律的学习具有深度

运算律作为数量关系的一种表现形式,对其的理解和掌握对于处于形象思维的小学生来说是具有挑战的。

以《乘法分配律》一课为例。观察本节课的主题图,学生一般都能完整描述题目:每个班领24根跳绳,四年级6个班和五年级4个班一共要领多少根跳绳?之后,学生在解决问题的过程中,形成了两种不同的方法,这两种方法的算式可根据相同的结果用等号联系起来,即:(6+4)×24=6×24+4×24。为了让学生能发现乘法分配律的核心,教师通常会直接让学生寻找左右两边算式的联系。

观察发现,虽然学生可以通过模仿写出类似的等式,但是当单独给出左边的算式时,有一部分学生不会将算式展开。同样,也有一部分学生不会将右边的算式合并。那么在用字母总结规律的时候,有相当一部分学生其实还是停留在模仿层面上,对乘法分配律的实质是一知半解的。常见的错误主要有:(42+35)×2=42+(35×2),27×12+43×12=(27+12)×43,40×50+50×90=40×(50+90)。这样的错误距离学生达到深度学习还远远不够。如果让学生仅仅经历从“数”到“数”,从“算”到“算”的乘法分配律的建构过程,那么学生对乘法分配律的理解就会停留在识记与模仿层面上,这样既给学生带来记忆负担,又导致学生将各种运算律混淆使用。

针对四年级学生处于形象思维的特点,笔者对课本这部分内容进行了改编,并利用“四色学习单”进行几何直观建模。“四色学习单”的具体内容如下:

本张“四色学习单”在活动要求上充分关注学生的“学”,将探究任务分为四个层次,由浅入深地挖掘本节课知识的内涵,有效地帮助学生建立起形象的乘法分配律的模型,弱化其他运算律对它的干扰。下面笔者结合以上“四色学习单”的活动要求,具体来探讨如何借助几何直观突破本节课的重难点。

1.借助几何直观,感知模型

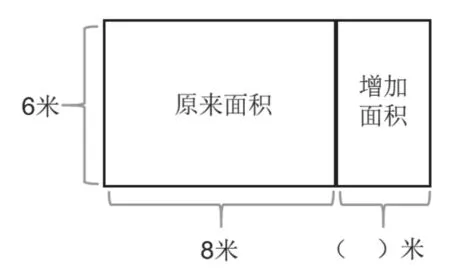

首先对本节课的例题进行改编,通过生活实例帮助学生建立数学模型。题目具体为:有一块长方形的花圃,长8米,宽6米。在修建时,花圃的长增加了3米,现在这个花圃的面积是多少平方米?

在出示题目以后,教师先引导学生想象花圃修建时所形成的几何图形。实践表明,多数学生能用画图的方法整理出题目条件。学生在根据图形解决问题的同时,能感受到“式”与“形”的结合,与乘法分配律紧密联系的几何模型也初步建立了起来。

2.借助几何直观,抽象模型

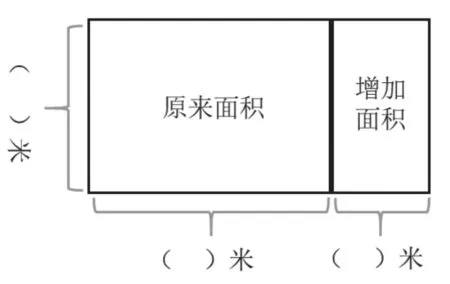

虽然借助几何直观,学生对算式与图形之间的联系能有初步的感知,但此时不必急于揭示它们之间的联系。学生对乘法分配律的总结需要经历探索的过程,需要在这个过程积累经验,从而不断加深对数形结合的感悟。可是仅凭题目这一种情况是无法完成几何直观对乘法分配律模型的有效建构的,还需要进一步对例题进行改动。

这时,可以将题目条件“长增加了3米”改成“长增加了( )米”,还是要求学生求花圃改建后的面积是多少平方米。相对于原题而言,修改后的题目开放了许多。学生可以依据已有的画图策略的经验,通过图形整理出题目条件(如图3)。当括号里填写不同的数据的时候,所求的面积大小也就不同,列出的等式也不一样。有了这种拓展练习的尝试,教师可以进一步对原题再进行改动(如图4)。

图3

图4

在这个教学环节中,学生通过对数据的拓展,可以得到不同的等式;通过对等式和图形的整体观察,能自主发现乘法分配律与长方形几何模型之间的紧密关联;通过反复的体验可以进一步感受到乘法分配律的数学模型的普遍性。

3.借助几何直观,逆用模型

教师可以先出示算式(12+6)×8,提问:“你能想到什么图形吗?”实践观察发现,学生思考过后会回答:“这是一个长是12+6,宽是8的长方形。”还有学生补充:“还可以看成长12、宽8和长8、宽6的长方形的和。”接着,教师出示21×5+8×5这道算式,让学生描述这又是什么样子的图形。这种“逼”学生尝试建立图形模型的过程,也是将学生的数学认知从具体经验向理性层面提升的过程,为今后灵活地运用乘法分配律打下了扎实的基础。

观察发现,有了以上三个环节的探究,学生做题的速度与准确率大幅度提高。学生借助几何直观探究了抽象的运算律,在数学建模中进行了深度学习。

三、数形相融,促进学生思维发展

数与形是相辅相成的,离开了哪一方面学数学都会导致学生习得的知识过于表面化,学生便无法深入触及知识的本质,从而让学习失去了深度。只有进行深度学习,学生的思维才能真正得到发展。

图5

其实学生在探索过程中,在算式和图形之间建立的这种一一对应的关系就是数形相融的过程。既依靠数据理清了图形各部分之间的关系,也依靠图形总结出简便计算的方法。这样的学习并不是单纯地停留在熟记计算方法的表层学习,而是看到算式脑海里便会出现相应的图形,看到图形便能根据图形的分割写出相应的算式的深度学习。数与形紧密结合促进了抽象思维与形象思维的结合,这是一种思维能力提升的方式。

数形结合将数与形连接起来,让数学学习具有深度。因而教师要引导学生养成结合图形思考问题的习惯,让学生学会用数形结合的思想解决数学问题,将形象思维和抽象思维通过数形结合架起的桥梁紧密地联系起来。只有这样,学生才能获得数学思维的高阶发展。