基于辐射制冷-温室效应的热电系统性能分析*

陈浩 王存海† 程子明 魏琳扬 王富强 张欣欣

1) (北京科技大学能源与环境工程学院,北京 100083)

2) (哈尔滨工业大学(威海)新能源学院,威海 264209)

3) (东北大学冶金学院,沈阳 110819)

基于辐射制冷和温室效应,设计了一种无需主动能量输入的温差发电系统:夜间利用辐射制冷降低热电模块的冷端温度,白天利用温室效应增加热端温度,以提高冷热端温差,达到全天候无间断的发电效果.实验研究了热电模块冷热端温差随时间的变化及其受环境湿度的影响.在中国陕西的夏季实验测量和分析结果表明:辐射制冷使热电模块冷热端在夜间维持约1.1 ℃的温差;温室效应可使热端温度比环境温度高出13.9 ℃;环境湿度在20%和45%的条件下,热电模块冷热端的全天平均温差分别为1.9 ℃和1.6 ℃,表明20%的环境湿度条件下该系统具有更好的发电性能.本装置实现了全天候的被动能量输出,在离网区域电力供应等方面具有潜在的应用前景.

1 引言

电能已经成为现代生活中人们赖以生存的基础,然而目前中国仍旧存在较大的电力缺口.在电网难以覆盖的偏远地区,离网电能成为主要的供电方式,但是一些户外设备,如野外监控器的持续供电仍旧存在一定的困难.目前,离网电能主要包括铅酸电池、移动电源和户外光伏储能式电源,但它们都存在明显缺点或不足:铅酸电池能量占比低、制造过程容易污染环境;移动电源充电不方便、价格昂贵、损耗较大;户外光伏储能式电源无法在夜间使用.因此,便携、无污染、可持续供电设备的开发具有十分重要的研究意义.

早在20 世纪60 年代,人们就已经将温差发电机投入实际使用[1].由于在工作过程中不存在机械振动,温差发电装置一般具有较好的可靠性和耐久性,目前的研究重点在于如何提高其发电功率.提升发电功率的策略主要有两种:第一种是开发新型的热电材料[2],提高热电转化性能;第二种是增大热电发电机冷热端的温差,从而提高能量转换效率[3].本文针对于如何提高冷热端温差进行研究.强化温差发电机热电模块的热端(下文简称热端)与热源、热电模块的冷端(下文简称冷端)与冷源之间的热交换,都是增大冷热端温差的有效方法.传统的强化冷端与冷源热交换的方法包括被动风冷[4]、主动风冷[5]和主动水冷[6],但缺点也非常明显:被动风冷受限于设备空间,主动风冷和主动水冷则因其消耗能量而降低了整体的效率.因此,为了同时满足空间和能耗需求,寻求不需要能量输入的被动冷却技术显得尤为必要.

被动辐射制冷[7-10](passive radiative cooling,PRC)是近年来新兴的一种制冷方法.该制冷方法无需额外能量输入,具有成本低、实用性高、无污染等特点[11-16],因此受到了全球学者的广泛关注.辐射制冷的基本原理是利用大气层对波长为8—13 μm (“大气窗口”)的红外线具有良好的透射率,通过增强发射表面在该波段范围的发射率,从而促进地表物体(温度约 300 K)和冷源太空(温度约 3 K)之间的辐射换热,达到为地表物体降温的制冷效果.目前,辐射制冷已经成功地应用于建筑制冷[17-19]、个人热管理[20-22]、太阳能电池散热[23-25]等诸多领域,但是其在热电转换领域的应用才刚刚起步[26-28].

2019 年,Zhan 等[26]采用30—40 μm 厚的多孔氧化铝薄膜以增强辐射制冷效果,研究结果表明当热端温度处于150—250 ℃范围内,多孔氧化铝薄膜的引入可以将热电系统的输出功率提高55%—70%.同年,Raman 等[27]构建了温差发电装置的能量守恒模型,证实了夜间的辐射制冷效应可使温差发电装置实现连续供电.他们在铝盘上镀上发射率约0.95 的黑漆涂层作为辐射制冷材料来降低冷端温度,热端温度为环境温度.实验结果表明在18:00 到24:00 时间范围内,冷热端的最大温差可以达到2 ℃,热电装置可以获得最大功率为25 mW/m2.Mu 等[28]设计了一种SiO2/Si3N4多层薄膜结构,该结构在大气窗口波段范围内具有较高的发射率,在太阳光和近红外波段范围内具有较高的反射率.他们利用该薄膜结构的辐射制冷效应对热电设备的冷端进行冷却以实现全天连续发电的目的.实验结果表明,他们的装置可以获得4 ℃的最大温差,0.5 mV 的最大输出电压,以及0.18 mV 的全天平均输出电压.以上工作[26-28]是目前辐射制冷应用于温差发电仅有的文献报道,从上述描述可知目前利用辐射制冷进行温差发电的研究工作仍旧存在诸多不足:文献[26]报道的工作仍旧需要高温热沉以维持热端温度,无法实现零能量输入的温差发电;文献[27]中的温差发电装置不要任何能量输入,但是该装置只能在夜间工作;文献[28]实现了全天零能耗温差发电,但由于冷热端温差较小,发电功率仍处于较低的水平,有待进一步提升.

为了解决辐射制冷应用于温差发电应用中的输出不连续、发电功率低等问题,本文设计了一种结合辐射制冷和温室效应的温差发电系统.整个系统放置于室外环境中,白天利用温室效应使热端温度高于环境温度,夜间利用辐射制冷效应使冷端温度低于环境温度,实现全天候零能耗的温差发电,克服了传统光伏装置和传统辐射制冷装置功能无法全天候工作的缺点.

2 理论模型

本文利用辐射制冷效应以降低热电模块的冷端温度.辐射制冷结构的制冷功率Pnet(T)可表示为[29]

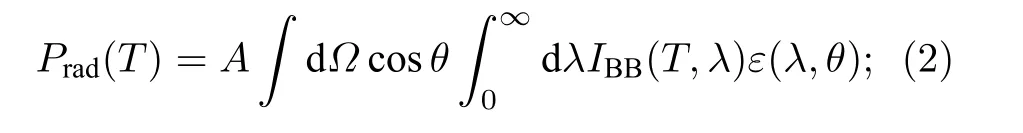

式中,T为辐射制冷发射器温度;Tamb为环境温度;Prad(T)为发射器辐射功率,表示为

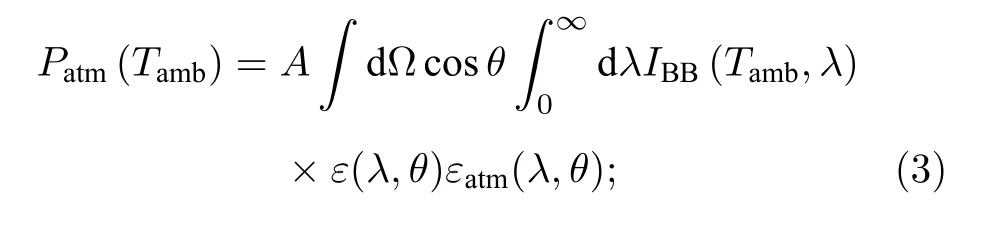

Patm(Tamb)为发射器吸收的大气辐射功率,表示为

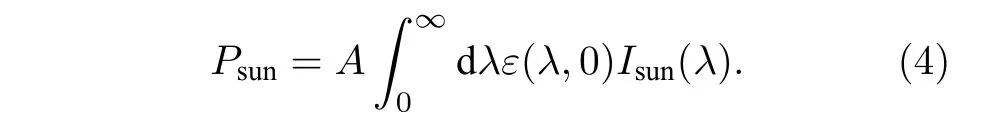

Psun为发射器吸收的太阳辐照功率,表示为

在(2)—(4)式中,A为辐射制冷结构面积;ε(λ,θ)为辐射制冷结构发射率;εatm(λ,θ)为大气发射率;λ表示波长;Isun(λ)为太阳光谱辐照强度;IBB(T,λ)是温度为T的黑体的光谱辐射强度,表示为

其中,h为表示普朗克常数,kB为玻尔兹曼常数,c为光速.(3)式中的大气发射率表示为

其中t(λ)为垂直方向的大气透射率.通过计算(2)—(4)式中的各项功率,代入到(1)式中并令制冷功率为零,即可得到辐射制冷结构的平衡温度.众多研究[29-31]表明通过提高辐射制冷器件在大气窗口范围内的发射率以提高其自身辐射功率Prad,辐射制冷器件可以达到显著低于环境的平衡温度,因此可以用来降低本文热电模块的冷端温度.

类似地,本文通过在热端铺设温室大棚,利用温室效应来提升热电模块的热端温度.选择性温室薄膜对可见光具有较好的透过率,因此在太阳辐照作用下,大量的可见光能量进入到温室并被内部设置的金属热沉吸收,热沉和热电模块的热端紧密连接从而提高热端温度.同时,温室薄膜对红外辐射则具有较强的吸收率,因此不断吸收红外辐射维持在较高温度,进一步强化了温室内部温度[32].因此,本文热端构建温室大棚的温室效应可以有效地提高热电模块的热端温度.

3 实验装置

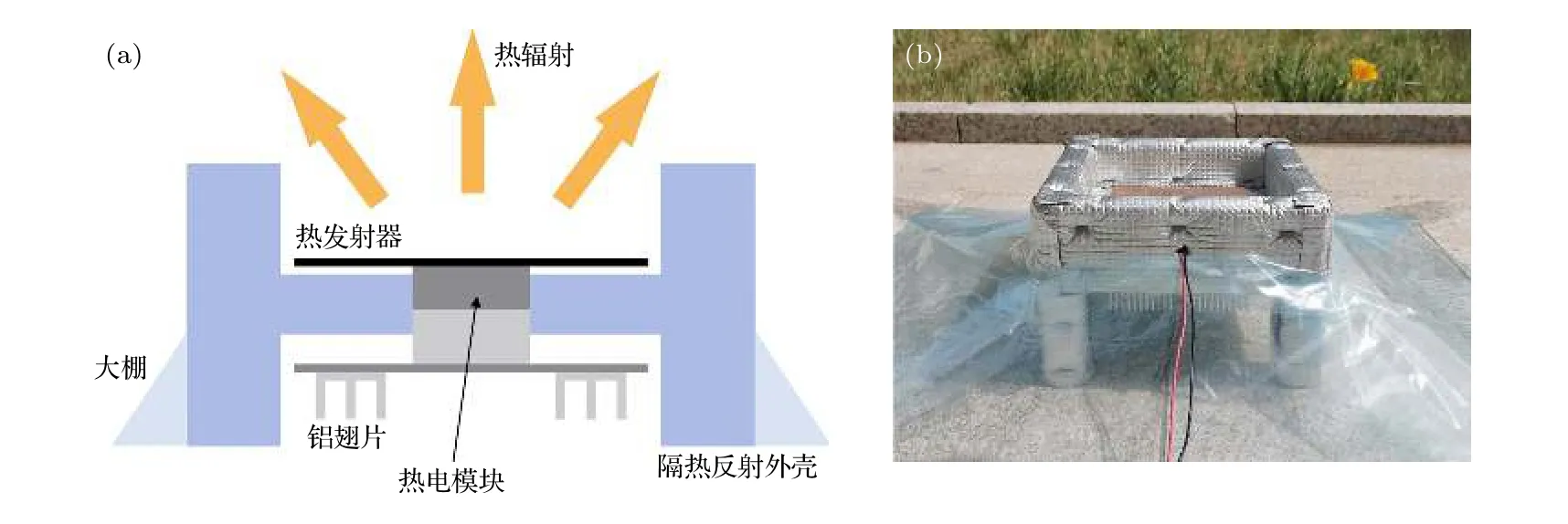

该设备结构示意图如图1(a)所示,实物图如图1(b)所示.整个实验装置的支撑结构为木质框架,外附隔热泡沫,最外层覆盖有铝化聚酯反射膜的隔热反射外壳,以抑制对太阳辐照能量的吸收.热电模块的冷端和辐射制冷结构连接并面朝天空放置;热端和导热性能良好的铝块及铝翅片连接,整个铝制支撑结构位于具有温室效应的大棚薄膜内.

图1 基于辐射制冷-温室效应温差发电系统 (a)示意图;(b) 实物图Fig.1.Thermoelectric system based on radiative cooling and greenhouse effects:(a) Sketch;(b) real setup.

3.1 辐射制冷结构的光谱特性

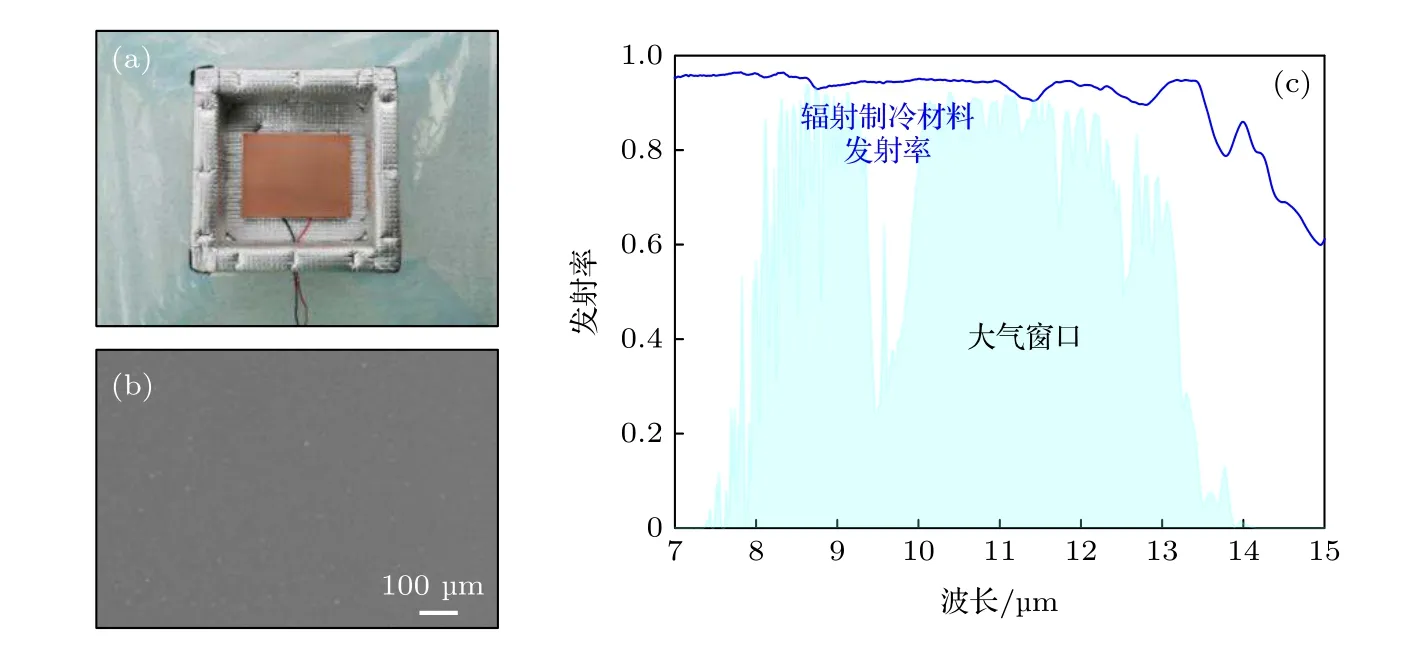

目前,多种微纳结构[33-35]已被证实具有显著的辐射制冷效果.本文选取我们之前设计掺杂SiO2颗粒的丙烯酸溶液的薄膜涂层[36]作为辐射制冷材料.该涂层具有制作流程简单、原料成本低等优点,具体制作方式如下:在助溶剂的作用下,将固态丙烯酸树脂熔成液态,再将直径4 μm、体积分数6%的SiO2颗粒随机混合到液态丙烯酸树脂中,得到SiO2/丙烯酸混合物,利用旋涂法将这一混合物涂于尺寸为120 mm × 90 mm 的高导热反射铜板上,在自然蒸发干燥条件下形成厚度为70 μm 的薄膜涂层.覆盖该制冷薄膜的铜板如图2(a)所示,SiO2/丙烯酸薄膜的电子显微照片如图2(b)所示,可知SiO2颗粒在丙烯酸树脂中分布较为均匀,有助于提高该薄膜在大气窗口波段的发射率.该涂层材料在大气窗口范围内的光谱发射率如图2(c)所示,其平均发射率为0.94,因此能够显著提升其自身辐射功率,从而具有较好的辐射制冷效果.

图2 辐射制冷结构 (a) 实物图;(b) SiO2/丙烯酸薄膜的电子显微图;(c) 大气窗口范围内的光谱发射率Fig.2.Radiative cooling structure:(a) The real structure;(b) the electron micrograph of the SiO2/acrylic film;(c) the spectral emissivity within the atmosphere window.

3.2 大棚温室材料性能

选取厚度为0.12 mm 的商用PO (polyolefin)薄膜作为大棚温室材料,利用温室效应来增加热端温度.在太阳辐照较强的白天,强烈的温室效应促使热端温度高于环境温度.但是在太阳辐射较弱的时间段或夜晚时段,温室薄膜的设置有可能对热端温度的提高产生负面效果,因此需要验证图1 中大棚温室材料的设置对热端温度的影响,以确定是否全天设置该温室材料.

由于市面上的商用热电模块型号较为多样,本文以冷热端温差作为发电能力的主要标准.将K 型热电偶贴合于冷热端表面,对其进行温度的测量;把另一热电偶置于装置所处的环境中以测量环境温度;所使用的热电偶的检测精度为 ± 0.3 ℃.利用ET-59 型数据采集仪对温度进行采集,采集间隔为2 min;采用湿度计获取实验时的环境湿度.

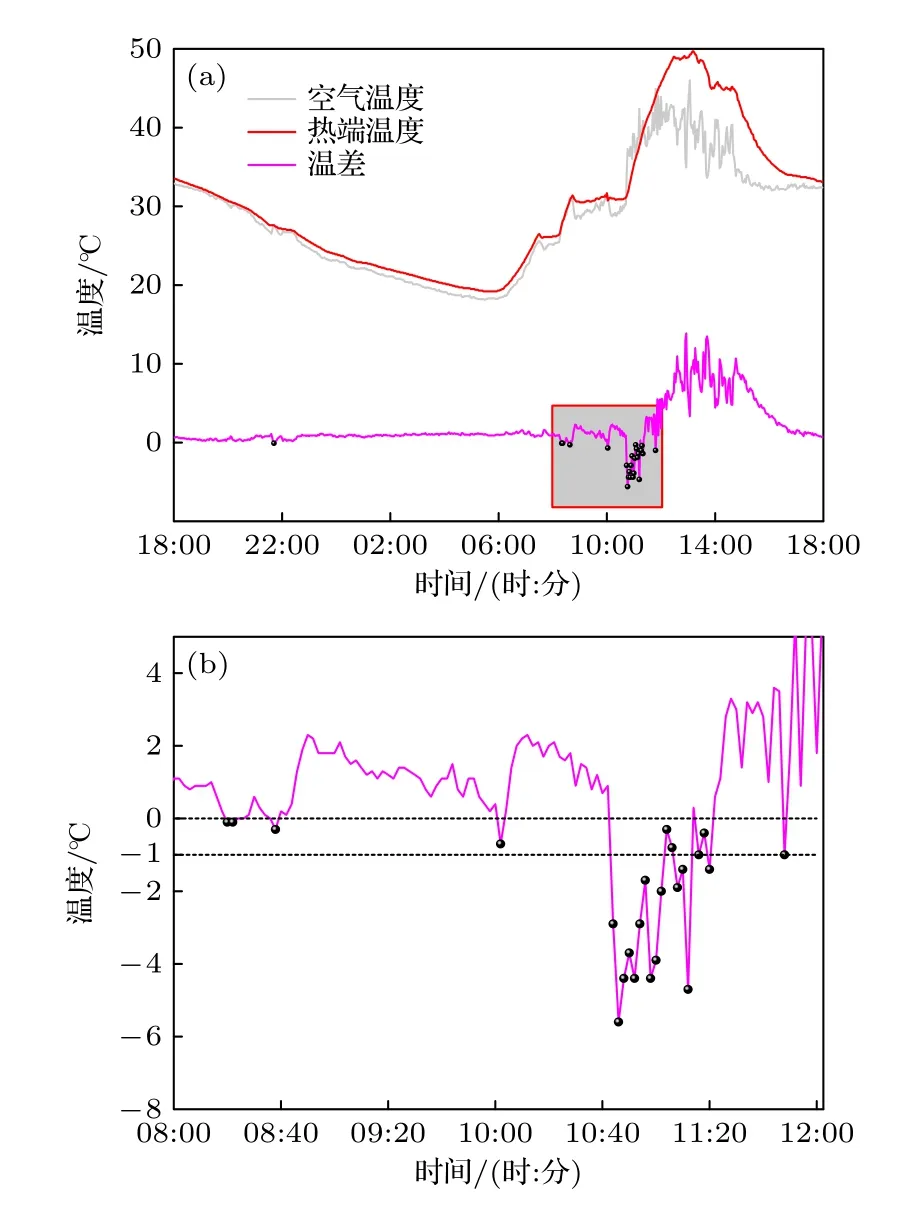

图3(a) 2020 年6 月17 日至18 日热端温度、环境温度和温差的分布;(b) 6 月18 日8:00—12:00 时间段内热端温度低于环境温度的数据点分布Fig.3.(a) Distributions of the hot side temperature,ambient temperature,and the temperature difference during June 17—18,2020;(b) data points at which the hot end temperature is lower than the ambient temperature during the time from 8:00 to 12:00 on the day of June 18,2020.

2020 年6 月17 日至18 日,在陕西省榆林市(38.90°N,110.47°E)对该发电装置进行测试,当天的平均相对湿度为31%.图3 给出了位于温室棚内的热端温度与环境温度的变化曲线对比图.由温度记录结果可知,温室棚的设置使得热端温度在大多数时间高于环境温度,尤其是在18 日12:00—17:00 时间段内,热端和环境温度的最大温差为13.9 ℃.在测量时间范围内,有24 个数据记录时间点对应的热端温度略低于环境温度:1 个记录点处于17 日22:00 时刻,其余记录点均位于在17 日8:00—11:00 时间段内;其中10 个时间点对应的热端温度和环境温度的温差在1.0 ℃之内.由于温室大棚会阻碍热端与环境的换热,在早晨太阳升起的时间段,热端的温升速率慢于环境的温升速率,导致了热端温度低于环境温度的情况.图3 所示的结果表明:仅仅在早晨太阳刚出现的时间段内,大棚薄膜的设置导致热端温度略低于环境温度,因此覆盖热端的大棚薄膜适宜于全天使用.

4 性能分析和讨论

4.1 发电功率的计算

根据热电模块的冷热端温差,通过塞贝克公式可得负载匹配条件下以冷端结构面积为基准的最大功率为[37]

式中,n=127 为热电模块热电偶的个数;α=210.769 μV/K 为热电模块的赛贝克系数;Th为热端的温度;Tc为冷端的温度,单位为K;R=0.007 Ω为热电模块内单个热电偶的电阻;A=0.0108 m2为冷端材料面积.

4.2 全天工作情况

于2020 年6 月19 日至21 日期间,对该装置冷热端温度进行了连续测定,结果如图4 所示.其中19—20 日的平均相对湿度为20%,20—21 日的平均相对湿度为45%.由图4(a)可知:从19 日18:00 时刻到20 日07:00 时刻,该装置冷热端温度随着时间的推移均逐渐降低,但冷端温度始终低于热端温度,温差维持在1.1 ℃左右.说明辐射制冷材料的使用,可使热电模块的冷热端具有稳定的温差,进而使热电模块保持有效的输出功率.由于装置冷端和环境之间的对流耗散没有采用特殊的抑制措施,因此冷热端温差还有进一步提升的空间.该稳定的冷热端温差验证了仅仅采用简单的辐射制冷材料,即可以在夜间获得连续稳定的温差.随着时间的推移,在20 日07:00 之后,由于环境温度的升高,该装置冷热端温度均逐渐升高.在11:00之后,热端温度在温室效应的作用下显著升高,增大了冷热端温差,该温差在20 日13:30 达到最大值为10.3 ℃,此时该系统的理论发电功率可以达到1979.4 mW/m2.冷热端温度在20 日14:00 之后开始逐渐下降直到当天18:00,至此形成一个持续时间为24 h 的测量周期.在接下来的测量周期内,即20 日18:00 之后的温度分布曲线和前一个周期的时间分布类似,但是由于湿度的差异,冷热端温度所达到的最大值略有降低.对图4(a)所示的实验测量数据分析表明,19—20 日全天冷热端平均温差为1.9 ℃,理论发电功率为67.4 mW/m2,20 日12:00 到17:00 时段内的冷热端温差明显高于其他时段,该时间段内平均温差为4.6 ℃,理论发电功率为394.8 mW/m2,如图4(b)所示.图4 所示的结果表明,在辐射制冷和温室效应的协同作用下,该装置可以在连续24 h 测量周期内实现稳定的冷热端温差,也就是说该装置可以实现全天候、零能耗的发电功率输出.

图4(a) 2020 年6 月19 日至21 日热电模块的冷热端温度和温差;(b) 热电模块冷热端温差在2020 年6 月20 日12:00 到17:00 时间段内的分布Fig.4.(a) Temperature of the hot and cold sides of the thermoelectric generator,as well as the temperature difference during June 19—21,2020;(b) temperature difference between the time of 12:00 and 17:00 on June 20,2020.

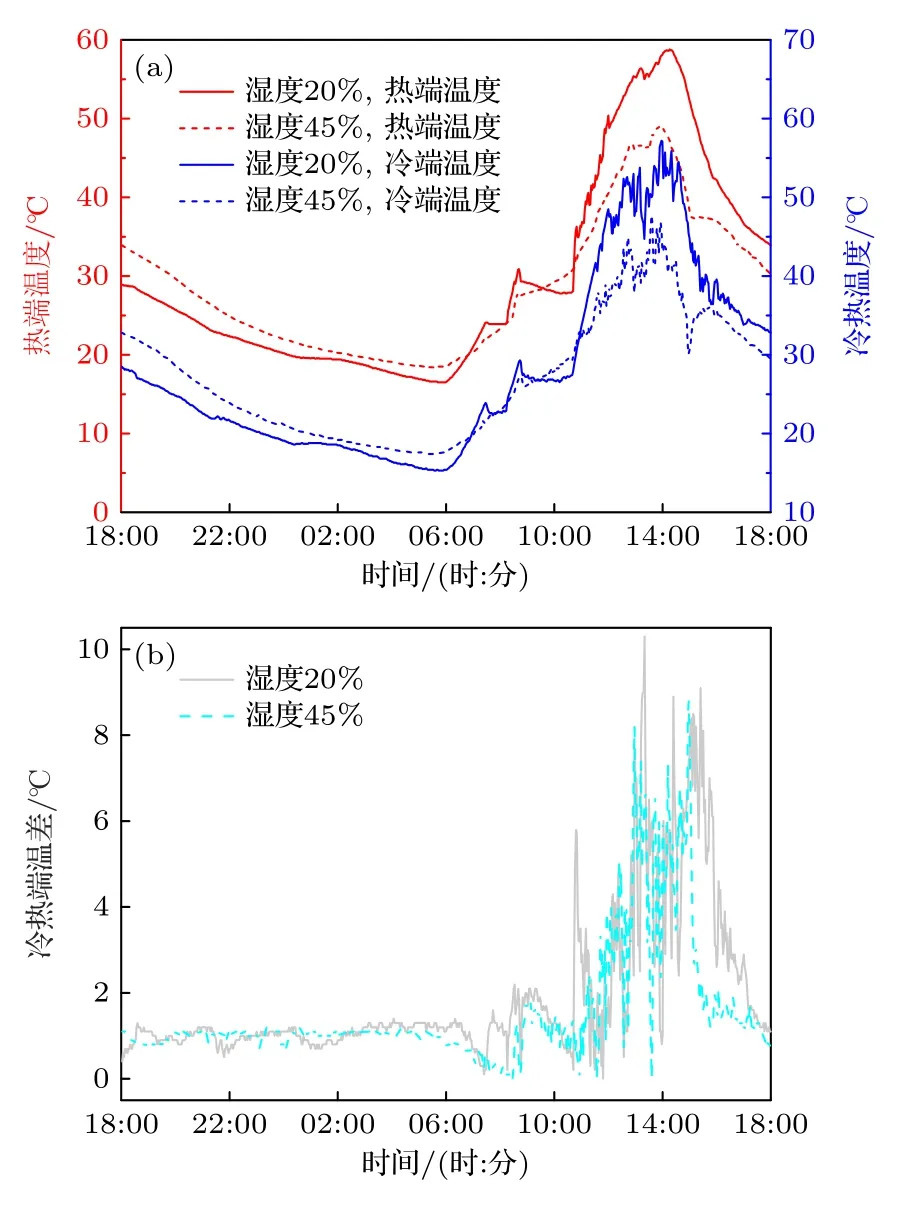

4.3 环境湿度的影响

环境湿度会影响大气的透射率,从而影响辐射制冷效果.为了分析环境湿度对该装置性能的影响,对比19—20 日及20—21 日的测量结果如图5所示,图示湿度20%为19—20 日的平均湿度,湿度45%为20—21 日的平均湿度.由图5 可知,在00:00 到07:00 时间段内,平均相对湿度为45%的环境下平均温差为1.0 ℃,平均相对湿度为20%的环境下平均温差为1.1 ℃,提高了10%.说明在湿度较高的环境下辐射制冷的性能虽会降低,但仍能获得稳定连续的冷热端温差.在平均相对湿度为45%的环境下,冷热端全天平均温差为1.6 ℃,理论发电功率为47.8 mW/m2;当环境平均相对湿度降低到20%时,全天平均温差升高18.8%达1.9 ℃,理论发电功率提升40.8%至67.4 mW/m2.图5 所示的结果表明:该系统在两种不同的湿度条件下均能实现稳定的冷热端温差和有效输出功率,但在环境湿度20%的条件下具有更好的发电性能.这是由于环境湿度对装置冷端发射器具有较大的影响:当环境湿度较大时,大气中较高的水蒸气降低了大气窗口波段的大气透射率,减弱了辐射制冷的效果,因此本文装置在较低湿度条件下表现出更好的发电性能.

图5 不同环境湿度条件下温度对比 (a)冷热端温度分布;(b) 温差分布Fig.5.Temperature comparisons under different ambient humidity:(a) Temperature of the cold and hot ends of the thermoelectric module;(b) temperature difference.

5 结论

本文综合利用辐射制冷和温室效应,设计了一种全天候、零能耗热电系统.通过对热电模块冷热端温度进行测量和分析,得到如下结论:

1) 辐射制冷材料可以使该系统的热电模块冷热端在夜间获得稳定的温差,温室大棚可以有效地提高了日间的冷热端温差,因此该系统不需要任何主动能量输入并能够获得全天候无间断的输出功率.如若能够进一步提高大棚内部对太阳辐射的吸收率,则能够使热端温度达到比现有更高的水平;

2) 在中国陕西环境湿度为20%的夏季,该系统的热电模块冷热端的全天平均温差为1.9 ℃,平均功率为67.4 mW/m2,在12:00 到17:00 时段范围内该装置的冷热端平均温差为4.6 ℃,平均功率为394.8 mW/m2,最大温差可达10.3 ℃,对应的最大功率为1979.4 mW/m2;

3) 由于环境湿度对大气透射率的影响,当环境平均湿度从45%降低到20%时,热电模块的冷热端全天平均温差从1.6 ℃升高到1.9 ℃,全天平均功率从47.8 mW/m2提高到67.3 mW/m2.