应将西汉草叶纹镜更名为谷穗纹镜

王纲怀 倪葭 麻赛萍 沈依嘉

秦汉是中国历史上第一个大一统的帝国时期,汉文帝、汉景帝时期推行休养生息所开创的“文景之治”与汉武帝时期沟通中西、攘外安内所创造的“汉武盛世”,共同缔造了当时世界上最先进的文明。这一个伟大的时期,又通过一系列伟大的文化在支撑,铜镜即是汉代文化诸多载体之一,“汉式镜”便发端于文帝、景帝和武帝所处的西汉早中期。

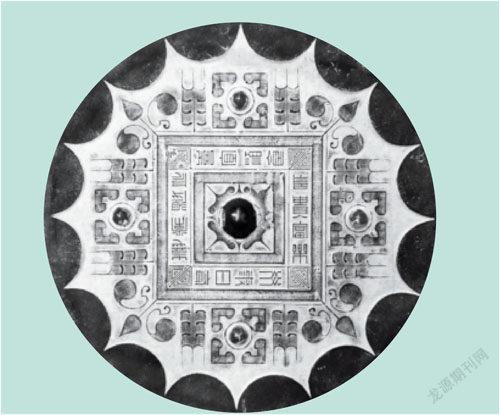

当时,铜镜的背面流行着一种纹饰(图1),多由左、中、右三条顶部类似芒刺的茎组成,以中间的茎为轴,呈轴对称式布局,主茎之间有一、二、三条竖直的叶脉。此种纹饰有单叠、双叠和三叠之分,且均衡地对称布局于中间方块的外区,每个方向各为单株或两株,且以两株居多。百年以来,业内人士大多称之谓“草叶”纹,亦有少数学者称之为“火焰”纹、“ 麦穗”纹。“ 草叶”纹的称谓,应是从纹饰形态角度所进行的表述,泛指植物的部分纹饰,又与花叶纹有所区别;而“麦穗”纹和“火焰”纹则带有一定的主观意味。日本京都大学冈村秀典教授在《蟠螭纹镜的文化史》一文中绘制了“草叶纹的变迁”,认为穗状草叶纹是由蕾形纹样演变而来的,其演变顺序是“从蕾形图案,成长为麦穗状的芽,最后成为前端有麦穗状部分的图案”。国内部分学者也同意所谓“草叶”纹,应是与农耕文明息息相关的麦穗。

图1 这种由左、中、右三条顶部类似芒刺的茎组成的纹饰在西汉早中期极为流行。

带有这种纹饰的铜镜,因受日本早期研究影响,学界大多称之为“草叶”纹镜。这是在汉武时期铜镜之中最重要的纹饰品种,大致产生于西汉早期的文景之际,广泛流行于西汉中期的汉武帝时期,西汉晚期逐渐式微。在整个西汉早中期,“草叶”纹镜数量占据了当时铜镜总数的绝大部分。在河北满城汉墓(与图1镜似为同模)等帝王将相墓葬中,也有高规格之“草叶”纹镜出土。如此重要的镜种,倘若仅以宽泛的“草叶”命名,似不能完全表达当时制镜者所想要传递的文化信息。那么,这种形似“草叶”的纹饰,究竟所表达了怎样的内涵?是否有更恰当的名称来表达它呢?笔者试着从纹饰内涵、铜镜规格、铭文内容三方面进行分析和探讨。

纹饰内涵

从镜背分区布局来看,“ 草叶”纹镜绝大部分处于圆镜中心方框的外侧。在距今2000多年前的西汉早期,铜镜纹饰出现过两项大的变革:其一,引入了“天圆地方”的古天文概念。《淮南子·天文训》:“天道曰圆,地道曰方。”镜体外廓皆取圆形喻为天,中心位置都设方框象征地。最早的器物应属于一批方格蟠虺镜。其二,在文景之际,铜镜的纹饰中又引入了“草叶”。“草叶”纹镜则是综合了这两大变革于一身的典型代表。那么,将“ 草叶”植入于天地之间,究竟代表了什么内涵?

从古至今,重视农耕文明的汉民族历来会祭祀土神与谷神。古人封地为社,祭祀社神的所在,即称社坛。《公羊传·哀公四年》:“ 社者,封也。”何休注:“ 封土为社。”唐鲍溶《白露》诗曰:“迎社促燕心,助风劳雁翼。”简而言之,土神就是社。古人将五谷之神统称为谷神,《礼记·祭法》、《庄子·庚桑楚》等许多古籍对祭祀谷神皆有记载。《荀子·礼论》:“ 故社,祭社也;稷,祭稷也。”历代帝王祭祀土神与谷神之所,被称为社稷坛,并在此举行国家级的典礼。久之,社稷成为国家的代称,《孟子·尽心下》:“民为贵,社稷次之,君为轻。”汉代,上至帝王下至百姓,几乎是每个人的一生都会用到铜镜这样一种必备的器物。又因为“ 视死如生”的观念,死后还会将铜镜作为重要的陪葬品。

图2A 此铭文的关键字——“畉”

图2 西汉中期 蟠龙草叶铭文镜

一种文化必然会映照一个时代,在社坛四周布置似“草叶”的图案说明什么?笔者认为,只能是代表谷神的稷纹,当为文景两代帝王重视农政的直接反映。若称其“麦穗”纹,亦未尝不可,只是喻意还欠确切。其实,广义的“稷”即包含了“麦”在内的五谷,《孟子·滕文公上》:“树艺五谷。”赵岐注:“五谷,谓稻、黍、稷、麦、菽也。”在象征大地的方形框栏周边布置谷穗状的“草叶”纹,喻示着大地与谷物(谷神)的结合,形成了特定的指向——社稷坛。在社坛周围的多叠植物图案,表达了帝王、百姓对丰收的追求与渴望。

銅镜规格

在东周至东汉的700余年间,始终维系着一尺即今之23.10厘米的尺度标准。西汉“草叶”纹镜的规格十分规范,从铜镜的直径来看,若允许铸镜过程中存在一定误差(通常为1%)的话,目前所见之西汉“ 草叶”纹镜,有汉尺1 2、10、9、8、7、6、5、4、3寸等9 个规格,可以说“草叶”纹镜有着完整的尺寸系列,换言之,“ 草叶”纹镜的制作完全符合当时的国家规范。从纹饰数量看,“草叶”纹镜中的“草叶”数量,有4、8、1 2的规制,分别位于“四正”(东、南、西、北)或“四维”(东北、东南、西北、西南),“草叶”之间间隔以同样的四正或四维方向的乳钉或花苞或花瓣纹,“草叶”纹镜边缘的连弧纹无一例外地均为十六连弧。也即“草叶”纹镜的纹饰均作四等分式的对称分布,其制作之规范与标准由此可见一斑。

铭文内容

“草叶”纹镜的铭文,除汉代铜镜上常见的追求快乐、长寿、相思等内容外,还有与农政有关的铭文。先看,西汉中期之蟠龙草叶铭文镜(图2),铭文方框共计20字,从“人”字开始逆时针向连读为:“人得之志,平心服之,樝与美食,降子有年。”再接上方框四角之字:“畉心蕊之。”此铭文的关键字是“畉”(图2A),中国古文字偏旁或在上或在左可以互换,而形成不同的字形,然喻意与读音皆不变。“畉心”即为“耕田之心”。蕊,丛聚貌,李善注:“《倉頡篇》曰:蕊,聚也。”此段铭文可释读为:“人在得意之时,更应平心静气。上天赐予我们蜜糕与美食已有多年。耕田之心须保持。”可见在社会安定的文景之际,统治者仍告诫人们,居安思危,重视农政。另见,西汉中晚期之蟠螭纹草叶圈带铭文镜(图3),其31字铭文从顺时针向连读为:“悲秋华之不实兮,守空名兮之不鲠兮,虽疏远兮而希僊兮,言信白而不可信兮。”第一句“悲秋华之不实兮”(图3A)之铭,带有浓郁的悲愁气息:“在秋收季节得不到充实饱满的谷穗,是很可悲的。”这两面铜镜,一正一反,相辅相成,说的却是重视农政的同一个观念。

自古以来,中国便是一个以农为本的大国,历代皆有农政文化的佳作问世,如西周之《诗经》《禹贡》,战国有《管子》《吕氏春秋》等。真正意义上的农业专著是从西汉开始:西汉晚期有《汜胜之书》,约3500字;东汉崔寔《四民月令》,约3700字;后魏贾思勰著《齐民要术》,约9万字,共分十卷92篇,这部空前完备的农书留传至今,名扬中外。同样,在《资治通鉴》《史记》《汉书》等汉代鸿篇巨制中,亦不乏帝后亲耕、驱民归农之思想体现。

《资治通鉴》卷十三载:汉文帝即位后的第二年(前178年)十一月,“癸卯晦,日有食之。诏:‘群臣悉思朕之过失及知见之所不及,匄以启告朕。及举贤良、方正、能直言极谏者,以匡朕之不逮。”

《汉书·文帝纪第四》载:文帝前元三年(前177年)“ 春正月丁亥,诏曰:‘夫农,天下之本也,其开籍田,朕亲率耕,以给宗庙粢盛。”同年九月“诏曰:‘农,天下之大本也,民所恃以生也,而民或不务本而事末,故生不遂。朕忧其然,故今兹亲率群臣农以劝之。其赐天下民今年田租之半。”同书又载:前元十三年(前167年)“春二月甲庚,诏曰:‘朕亲率天下农耕以供粢盛,皇后亲桑以奉祭服,其具礼仪。”《汉书·景帝纪第五》载:景帝后元三年(前141年)“ 春正月,诏曰:‘农,天下之本也。黄金珠玉,饥不可食,寒不可衣,以为币用,不识其始终。间岁或不登,意为末者众,农民寡也。其令郡国务劝农桑,益种树,可得衣食物。”《史记·平准书第八》载:“至今上(景帝)即位数岁,汉兴七十余年之间。国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廪庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。”

西汉中晚期 蟠螭纹草叶圈带铭文镜

该镜第一句“悲秋华之不实兮”带有浓郁的悲愁气息。

文景两代帝王以农为本,连续下诏“ 劝农桑”,可谓三令五申。经过文景之治的重视农政,终于大大增强了西汉国力,为“ 雄汉”打下了坚实的经济基础。

综上所述,“草叶”纹镜尺度有序,规整华美,形式丰富,铭文多样,流行時间有大半个世纪,铭文内容不乏鼓励农政之句,体现了西汉社会重视农业的思想。以往所谓之“ 草叶”纹,实乃稷纹、社稷纹、谷穗纹也。如将此类铜镜改称为“谷穗”纹镜,当更可表达中国古代先民铸镜之哲学理念。

我们再次呼吁:应将过去仅从形态出发考虑命名之“草叶”纹镜,更名为反映中国传统文化精髓之“谷穗”纹镜。