皖南地区传统建筑的绿色营建智慧研究

王 薇,潘璐冉

(1.安徽建筑大学 建筑与规划学院,安徽 合肥 230022;2.安徽建筑大学 建成环境与健康重点实验室,安徽 合肥 230022;3.安徽建筑大学 徽派建筑安徽省重点实验室,安徽 合肥 230022;4.武汉正华建筑设计有限公司,湖北 武汉 430015)

《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》提出,到2020年城镇新建建筑中绿色建筑推广比例超过50%的目标,并部署了进一步推进绿色建筑发展的重点任务和重大举措。在建筑营建过程中,应最大限度地节约资源、保护环境、减少污染,以改善生活环境质量,满足人民日益增长的美好生活需求[1]。现如今重技术、轻文化的现象较为普遍,城市将遗失其最根本的文化内涵。因此,我们需要注意的是在强调绿色建筑的同时也不能忽视古代建筑历史经验的继承,在推进环境友好的绿色建筑同时应充分结合地域文脉。近几年,我国绿色建筑更加强调适应使用者的生活,提高其生活的健康度与舒适度[2]。然而,在传统的城市建设和民居建筑中,前人总结出了很多适应地方自然环境、节能环保的营建经验,打造出具有地域性的适宜技术。因此,探索传承地域文化特质的绿色建筑营建技术方法是十分必要的,不仅高效继承了丰富的地域文化,更是总结出适宜本土发展的绿色技术,有利于探索绿色建筑设计中的适应性。

在众多传统建筑中,皖南地区建筑的地域文脉极为显著,现今仍保留了很多极具地方特色的传统建筑。其中存在较多适应地方生态环境的传统绿色营建智慧,具有极高的研究价值。应在现代建筑营建和传统建筑改造中,打造适宜本土发展的绿色技术,使建筑在满足现代人民使用的同时也能具有自身的地方情感。

一、皖南地区环境与传统建筑特征

皖南地区指安徽省江南地区,包括铜陵、芜湖、马鞍山等市的部分地区和池州、宣城、黄山全域,总面积3.12平方公里。共计15个区,15个县,2个县级市,常住人口880多万(图1)。

图1 皖南行政区域

1.皖南地区自然环境特征

(1)地形多样,秀水明山。皖南地区地形多样,山地与盆地交错,地块约占全国总面积的1.3%,其中山地部分约占皖南总面积的90%左右。主要包含山脉有九华山和黄山等,两者最高海拔分别约达1 300米和1 800米。其中黄山是典型的低山丘陵,花岗岩山体层峦叠嶂,海拔达到1 600米左右。泾县、祁门、休宁、绩溪、黟县等地则属盆地,大多海拔在200米左右。并且皖南地区水系众多,长江、新安江、青弋江、水阳江等大小水域川流于此。

因此皖南建村大多处山地湖泊之旁,平原地段较少,土地资源十分稀缺。建筑排布相对较为密集,街巷紧凑狭小,宅居精打细算。从而便知,土地利用是极其重要的考虑要素之一。

(2)温暖湿润,四季分明。皖南地处中亚热带地区,为典型湿润性季风气候特征,大部分地区冬无严寒。皖南地区有山地多样气候、山谷风、水陆风等多种地域性的气候特征[3]。正因为复杂的地貌和独特的地域性气候,才造就了皖南地区独特的生态环境和特有的建筑风格。为了应对皖南地区独特的风环境、热环境等生态环境,许多适应性绿色营建技术便应运而生。

2.皖南地区地域文化特征

皖南地区的地域文化丰富,典型的有本土文化、移民文化、舶来文化、经商文化等。各类文化通过时间的演变与沉淀,结合当地独特的气候环境、地形地貌等条件,形成了适合当地居民推崇和传承的地域文化。

皖南地区十分注重宗族观念,古代社会中宗族关系是人们最主要的社会关系,宗法思想和制度体现在全部社会结构和社会生活中,其在社会中的作用是其他社会群体无法比拟的。皖南宗族文化的形成也正是本土文化和入京为官荣归故里时引进的封建传统相结合的结果。

3.皖南地区传统建筑特征

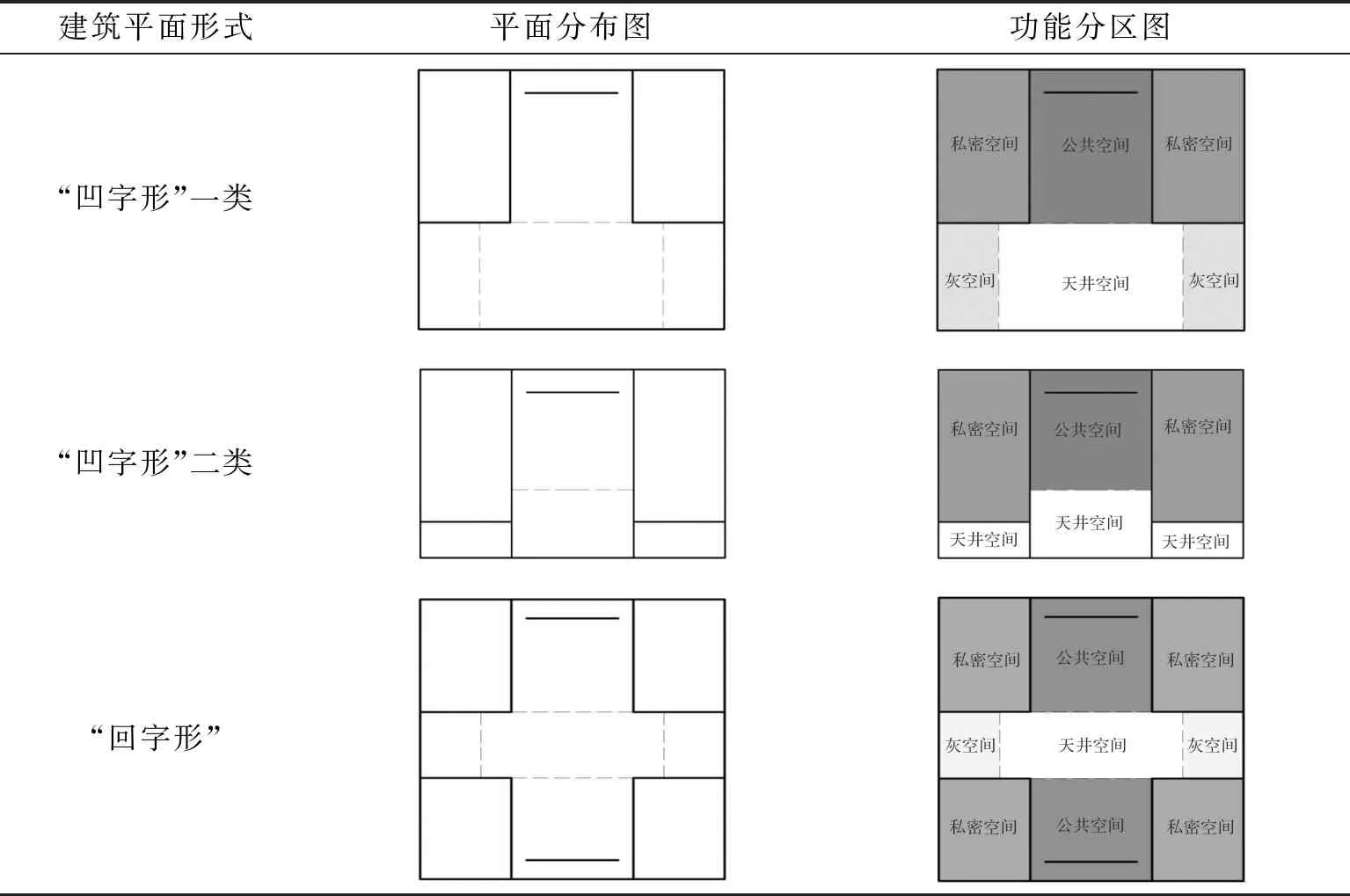

(1)规整对称的横纵空间。如此表现的有:第一,中轴对称,天井调节。在水平空间上皖南地区传统建筑大多秉承中轴对称原则。皖南地区宗族思想源远流长,提倡以长为尊,以左为大。皖南地区常见的平面单元形式由两种“凹”字平面和“回”字平面组成。多进院落建筑则是由串联或并联的形式将不同的平面单元组合起来(表1)。其中,“凹”字平面和院墙围合起来通常整体呈方形,酷似玉玺,所以也俗称为“一颗印”[4]17。当地祠堂更是如此,每一进都严格遵守中轴对称原则,连天井里两侧绿植都几乎呈对称的形式(图2)。这样的宗族思想对于传统建筑的平面构成起着不可忽视的作用。

表1 皖南地区建筑平面形式

图2 皖南传统建筑空间特色

院落式的建筑平面空间布局也是皖南传统建筑的一大特点,由于用地紧张,就产生了“天井”这一极具地域特色的过渡空间,成为皖南传统建筑与院落式建筑相融合的重要表现之处(图2)。不仅在空间上起到了过渡的作用,调节了建筑微气候以及村落排水系统,也寓意着“四水归堂”的美好生活向往。

第二,主体二三层、实墙小高窗。皖南地区传统建筑大多为2~3层,每户以高耸的马头墙隔开,大多建筑,尤其是宅居,对外都只开小窗,且位置较高。在徽州地界里,明代传统民居建筑一般一层常比二层的层高低,但到清朝之后,一层比二层的层高又高一些[4]。主要的使用空间随着时间的推移渐渐由二层转移到一层,自然层高也会随之改变。明代皖南民居成为干栏建筑到皖南民居的过渡形式[4]。传统皖南地区男子大多出门经商、做官,妻子在家等夫,安全起见一般开高窗,丈夫归来时,妻子常通过高窗眺望,因此皖南地区传统的小高窗也被俗称为“望夫窗”。

(2)稳固节材的木构体系。由于皖南地区盛产木材,因此皖南地区传统建筑大多是木构架的结构形式,并且大多为穿斗式和抬梁式的混合形式。智慧的皖南人各取所长,集合了穿斗式和抬梁式的优点,形成了结构稳固、使用方便、节材节地的混合式木构架。这样的建构方式在皖南地区使用频率极高,效果显著,成为不可忽视的结构体系特色。

(3)百花齐放的雕刻技艺。“徽州三雕”是皖南地区中徽派建筑的著名装饰类型。石雕、木雕、砖雕并称“徽州三雕”,皖南地区的三雕工艺可谓达到百花齐放的地步。近代在皖南地区又出现了装饰雕刻——“根雕”。

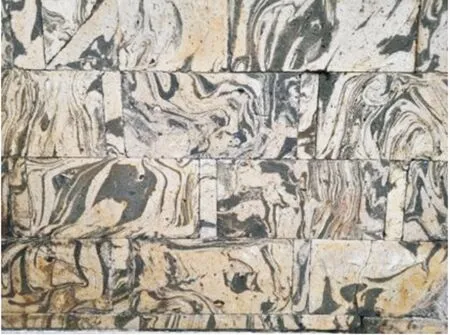

位于皖南地区宣城市泾县保存了丰富的传统建筑,装饰上除了受徽州三雕的影响,还具有一个当地独有的建筑装饰材料——花砖(图3)。花砖底色浅灰,花纹深黛,不仅大气美观,更能抗冰冻,抗风化;不沾灰,不开裂,是皖南独有的工艺。当地人就地取材,因地制宜,形成了独具特色的装饰效果。

图3 泾县花砖

二、皖南地区传统建筑绿色营建智慧理念

1.“天人相应,天地如一”的建筑规划理念

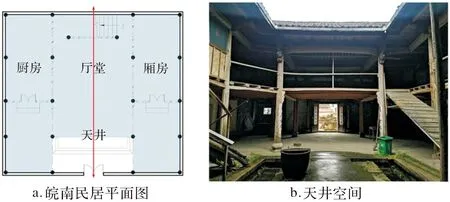

(1)固土节地,造之万物。土地对于传统聚落和民居十分重要,珍惜土地资源自古以来都是建筑师需要考虑的重要问题之一。如表2所示,皖南地区建筑排列紧密,街巷紧凑狭小和负阴抱阳的选址手法都是高效利用土地资源的体现。绩溪县瀛洲乡坑口村的村落处理方式几乎满足了固土节地的各个原则。道德经中提到“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和”。土造万物,土之重器,只有充足的土地资源才能满足农耕、居住等生活所需。因此良好的土地资源巩固和合理的建筑场地利用是绿色建筑营建的要点所在。

(2)理水改水,百转通渠。“天人合一”的自然观是建筑师们一直以来秉承的建造原则,自然与人的和谐共生是一切生存与生活的前提。风水学、五行、道法自然等传统观念都是传统村落选址、发展的重要依据。如表2所示,“依山傍水”是传统聚落或建筑的选址要点,黄山市黟县西递村充分利用水资源,依水而建,改水引水。好的水源在传统聚落中不仅是生活中的必需品,也是文人赏玩、抒情的元素。白居易在《池上篇》中提到“十亩之宅,五亩之园。有水一池,有竹千竿”。这是对美好生活的向往,也是当时传统建宅、造园的理念。合理的利用和优化水源不仅能满足生活上的各类需求,还能循环利用自然资源,长久使用,回馈自然。

(3)优而化之,滋人养心。环境与建筑密不可分,建筑周边的环境状态将对人的使用便捷度和舒适度造成了很大影响。从聚落到街巷再到建筑,从大环境到微气候,各个地方都存在着巨大的智慧。中国传统聚落所形成的文化有着强烈生态环境意识[5]。如表2所示,良好的环境不仅能陶冶情操,培养志趣,还能对人的身体健康起到积极影响。因此优化大环境,调节微气候,有利于人们的身心健康,黄山市黟县宏村即是极具代表的村落之一。

表2 “天人相应,天地如一”的生态规划理念

2.“道以成器,器以载道”绿色节能理念

(1)能源节约,资源循环。大量的开发建设对自然资源的消耗巨大,如何在满足人们正常使用需求的同时,减少对环境的负面影响,甚至使建筑对其周边环境造成积极影响都是建筑师应该思考与解决的问题。一栋完整的建筑除了考虑通风、排水、保温、隔热、采光、除潮等多方面的物理环境,还需要考虑能源的消耗,世界越来越倾向于利用太阳能、风能、地热和水力等可再生资源(图4)。因此节约能源、循环利用可再生能源是绿色营建需要满足的一个重要技术要点。

图4 能源循环再生

(2)取材于身,报之自然。材料种类的选择是建筑营建过程中一个重要的阶段。“就地取材”是传统建筑营建自古以来常用方法,常依据当地盛产的材料对建筑进行建构。例如,皖南地区由于地形地貌及生态资源影响,山地较多,树木林立,盛产木材。且当地木材大多高大质优,因此皖南地区传统建筑的主要承重结构和基本构建几乎都为木所制(图5)。“取材于身,报之自然”这样不仅材料来源简单便捷,更是减少了运输的人工消耗,是具代表性的低耗节材手段。

图5 就地取材之木材

三、皖南地区传统建筑绿色营建智慧技术

传统的建筑营建技术是古人智慧凝练的结晶,至今仍有很多绿色环保的技术手法值得后人研习。具有地域性的绿色营建技术在解决环境问题上更具有针对性和契合度[6]。

1.基于气候调节的空间营造智慧技术

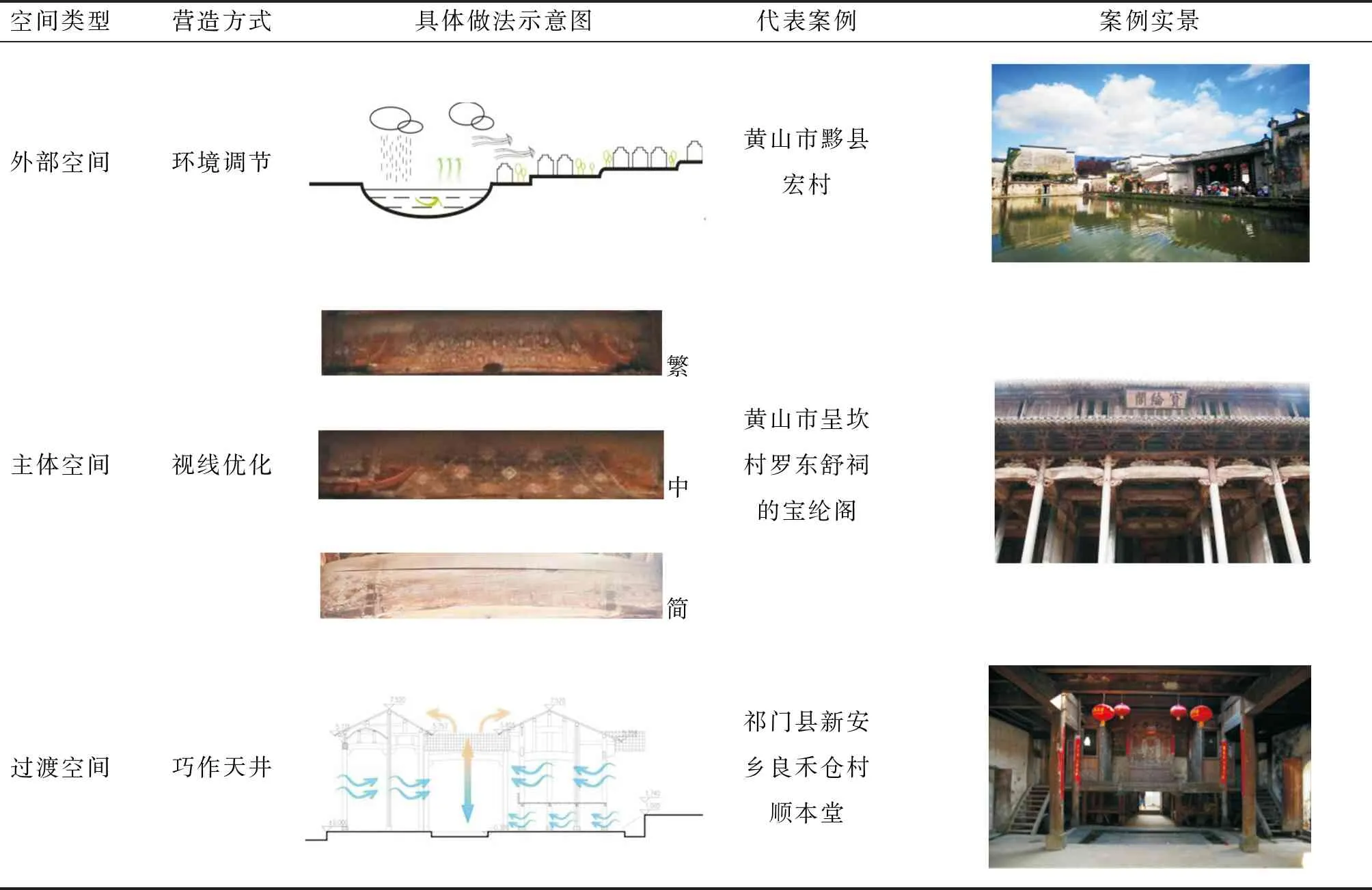

(1)外部空间营造。建筑的外部空间环境很大程度地影响着建筑。水口是整个村落水源的起始点,也供应着整个村落的主要用水,是核心枢纽。常设置在村子的入口或者中心部位,其本身对周围环境也起到了调节的作用(表3)。建造水口时要遵循周围无树原则,防止因树引来飞鸟,飞鸟的环绕或驻扎会影响水口水源的干净度,巧妙地保持了水源的洁净程度。

表3 主辅相生的空间营造智慧技术

皖南地区由于土地资源较为稀缺,建筑的建造间距都相对较近,因而形成了许多狭小的巷道,而这些狭小的巷道,在一定程度上对街巷和建筑之间的微气候巧妙地进行了调节,俗称“冷巷”。皖南地区民居建筑高度一般在8~10米,公共建筑偏高。巷道宽度也是宽窄不一,一般在1~3米。建筑利用巷道的高宽比来调整太阳入射的高度角,以减少巷道内的太阳辐射,从而降低巷道内温度,调节室外微气候。

(2)主体空间营造。作为皖南建筑中极具特色的公共建筑之一,祠堂在皖南传统聚落里占据核心地位。祠堂是举办大部分祭祀活动的主要场所,其主导空间的营造也就显得极为重要。彩绘在祠堂中大量出现,不仅有装饰作用,也存在视觉矫正的用途(表3),黄山市呈坎村罗东舒祠的宝纶阁内,月梁上的彩绘和梁底的纹饰相连接,图案与梁的形状相结合,在空间上明显地提升了视觉心理(表3)[7]。因为明间是用于放置祖宗牌位的主要位置和祭祀的主要空间,因此宝纶阁明间内梁上彩绘较其他部分更为丰富[7]。这样具有节奏性的彩绘使建筑在同等空间内,进一步强调了空间的主次关系,也在一定程度上吸引了参与者的主要视觉范围,不仅节约了建筑空间,更在一定程度上节省了主要空间营造所需的建筑材料。

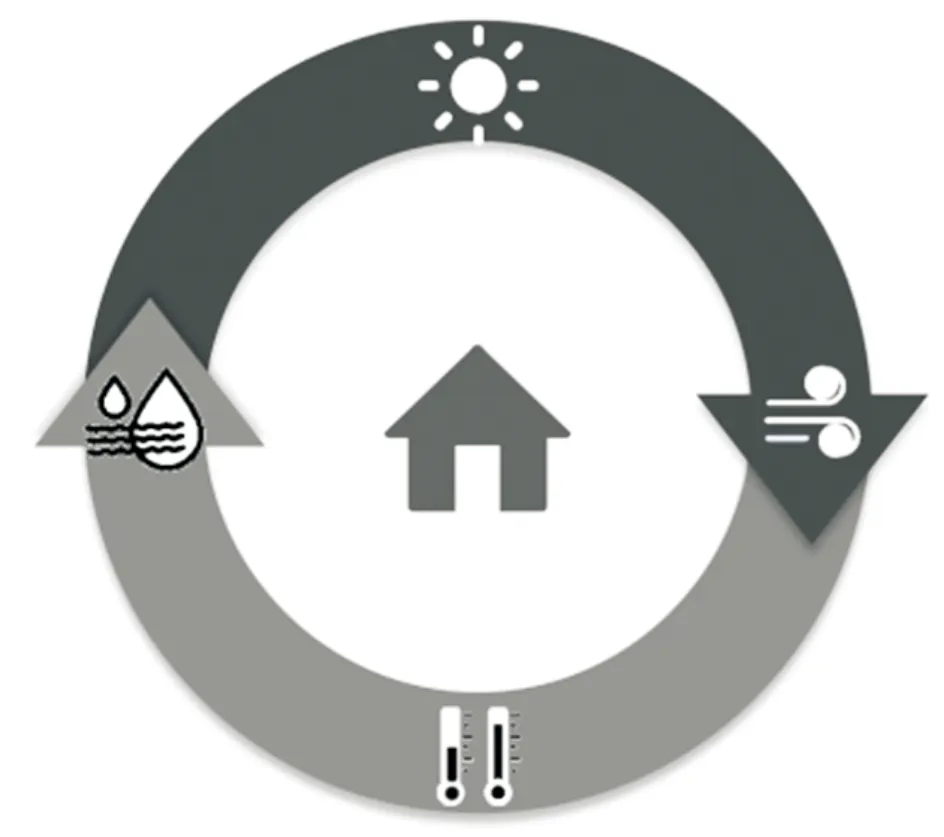

(3)过渡空间营造。天井空间是皖南地区极具代表性的过渡空间,被称为“最活跃的元素”[4],在建筑中与主体空间相互映衬(表3)。它承载着排水、采光、通风等多种功能,在土地资源较为紧张的皖南地区,成为了必不可少的重要元素。天井空间将自然与建筑巧妙结合,充分呼应了“天人合一”的自然观[8],起到了节能减排,调节环境的积极作用。

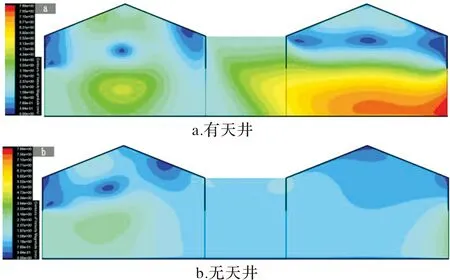

由于皖南地区自然环境和地域文化的影响,大多开窗皆为小窗,墙体也较为厚实,因此建筑在采光和通风上有一定局限,而天井空间则解决了这些矛盾。并且与厅堂贯通开敞,没有墙体或隔板等遮挡物,加强了空气流动,形成了良好的热压通风条件,循环输入新鲜的空气(表3)。如图6所示,通过对比模拟有无天井的建筑室内风环境情况可知,有天井的室内风速整体大于无天井环境。模拟表明,天井空间能加快室内空气流动,优化建筑室内风环境。与此同时,外部聚落排水系统也是通过天井空间联通处理的,天井内地面多以石材为主,建筑檐口下地面宽30厘米左右部分下陷,并设置排水口通道。雨水滴落通过排水口流入总排水系统,再流入周围河流,形成活水系统。另一种形式的天井中间本身就是大片水池,兼有储水、排水、消防等功能。

图6 有无天井室内风环境对比

2.基于节能自优的建筑构造智慧技术

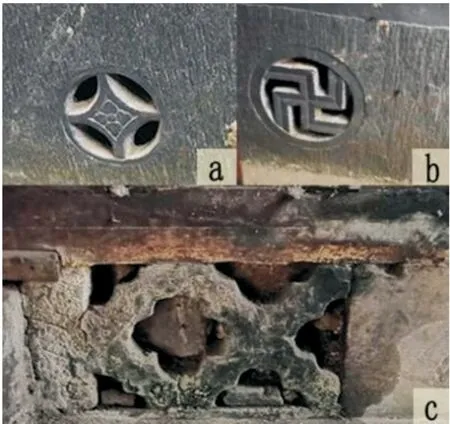

(1)通风处理。由于皖南地区湿度较大,因此建筑都要充分考虑除潮、通风。设置通风口和镂空隔板是建筑构造上独特的绿色通风处理方式。

无论民居还是公共建筑常在底层做短柱架空,然后在四周用石材围合的短墙上开小洞,以加强底层地板的通风,减少对建筑材料和人体的损伤,即为通风口(图7)。通风口多为圆形,造型多样。其中万字纹和古钱的形状较为常见,还有类似盘长状等和一些具有福禄寿喜之谐音的动植物图案,表达了对美好生活向往的积极寓意(图7)。这些充满智慧的传统营建技术充分体现了节约能源的绿色建筑特征。

图7 皖南民居通风口

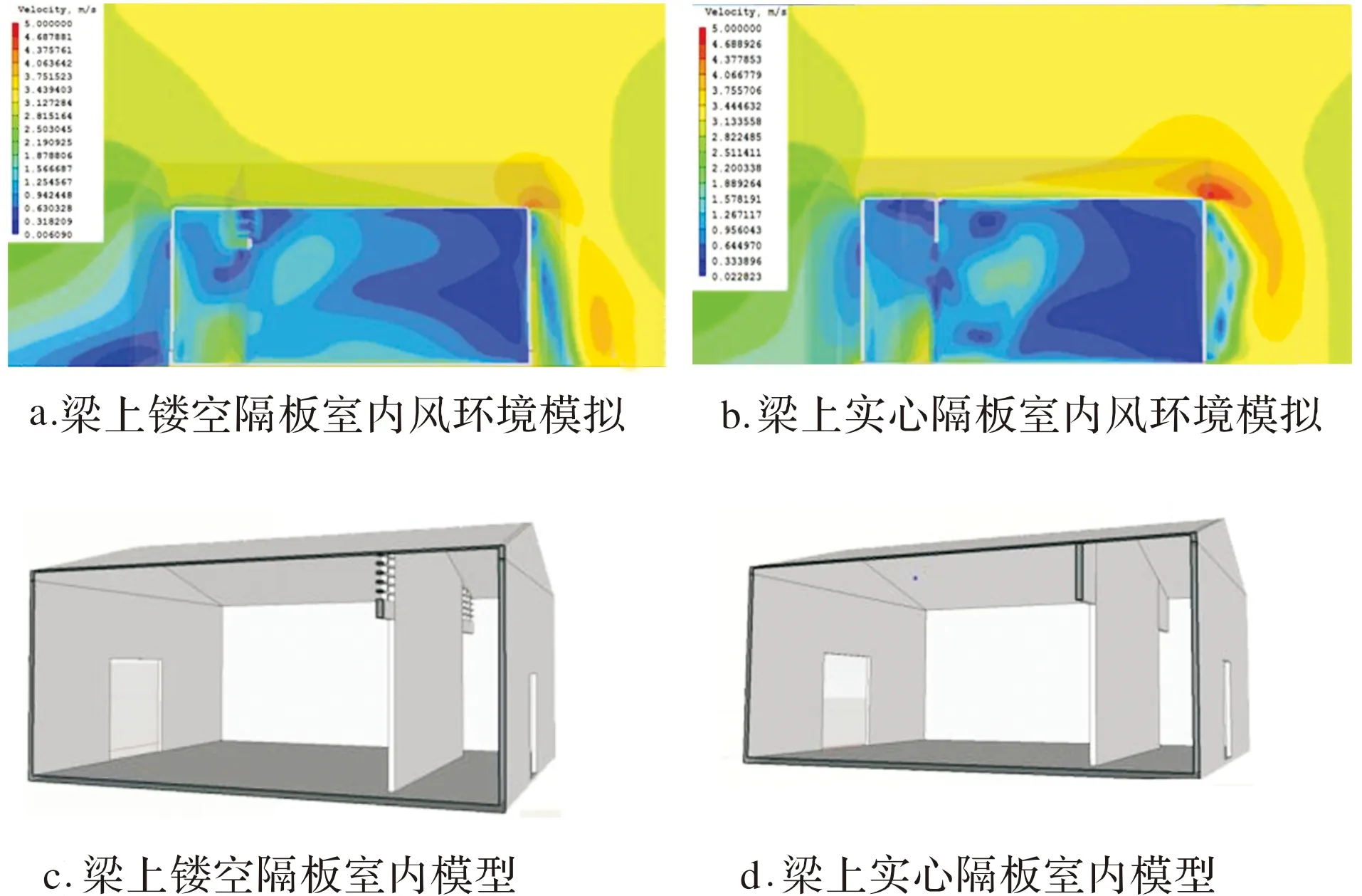

由于皖南建筑外墙多开小窗,因而对室内通风有一定影响。建筑内镂空隔板巧妙地解决了室内通风和温度的不利影响。镂空部分大多在隔板上方,民居一般集中在梁上,而公共建筑由于总体层高较高,所以镂空部位一般设在梁下、门扇上和铺作间(图8)。镂空的部位可将热空气迅速排到室外,实现室内冷热空气分层与循环,达到适宜的室内环境。

图8 镂空隔板

如图9所示,通过模拟梁上隔板镂空与实心的风环境对比,可知镂空板的室内平均风速比实心隔板大。说明隔板的镂空处理可以加强室内风速和空气流通,对改善室内风环境起到了积极影响。

图9 镂空与实心隔板室内风环境对比

(2)采光处理。皖南地区传统建筑的门窗大多为镂空形式,以木材为主。当地山脉较多,盛产松树、杉树、樟树、檀树等木材[9]。因此主体承重结构、门窗、构件及家具等都是用各种木材制成。精致华丽的木雕技术在门窗上体现得淋漓尽致。一般格栅门镂空较多,在分割空间的同时起到通风和采光的效果。镂空大多占到整体门扇的1/2,有利于室内空气流通和阳光投射。

(3)保温隔热处理。皖南地区传统建筑在保温隔热的相关处理上技术主要包括铺设望砖、架设双屋顶和空斗墙体的砌筑。

屋顶椽子上常盖薄砖,砖上为瓦。与其他地区不同的就是多了一层薄砖,即望砖(表4)。泾县当地居民说这是为了保温隔热,将屋顶部分多加了一种特制的薄砖,既能调节室内温度,防止透风和落尘,也能将屋顶平整洁净,发生火灾时也起到一定的防火作用。

皖南地区建筑大多建造成双屋顶,易于形成空气夹层,起到保温隔热的效果。内层屋顶采用双坡和轩棚相结合,外层屋顶大多为双坡屋顶(表4)。拱形的顶棚在一定程度上也起到了聚声的效果,在高度较高的地方可以调节声音,同时也降低室内过高的层高带来的不适感。例如传统“凹”字形民居中间通高的厅堂部分略显高耸,双屋顶的设计优化了尺度感和视觉体验。

在围护结构中,皖南地区墙体砌筑方式多为空斗墙,也有采用灌斗墙、单墙等其他砌筑方式[10]。空斗墙的砌筑一般包括无眠空斗、一眠一斗、一眠二斗和一眠三斗几种形式(表4)。有学者对空斗墙的热工性能进行了测算,得出空斗墙比实体墙的热稳定性强,保温性能好,更有利于节能。如果将空斗墙中间的空气层填上黄泥,墙体的保温隔热效果则会更强[11]。

表4 保温隔热处理智慧技术

(4)防火处理。皖南地区传统建筑中融合了许多防火理念,除了马头墙这种家喻户晓的防火结构外,楼板的处理也非常特殊。皖南呈坎燕翼堂的楼板处理方法就很特别,将其变成了自动灭火构建。楼板承重基础还是木板,独特之处在于木板上铺上一层干细沙,细沙上再铺上一层方砖。当火灾蔓延将木板烧毁时,细沙会自动掉落,起到灭火的作用。随后方砖也会随之掉落,进一步巩固灭火效果,实现建筑内部自动灭火。这样的防火智慧既节能又高效,在传统建筑的优化改造方面值得借鉴。

3.基于环保耐久的营建材料智慧技术

(1)采光处理。在皖南传统建筑中,明瓦是一种十分常见的从材料入手的采光处理方式。为了提高室内的采光,民居通常都会在屋顶棚或窗棂间附上明瓦(图10)。明瓦并非瓦片,而是一种半透明的薄片,材料常由蚌壳或蛎壳的壳类和羊角构成[12]。羊角作为材料的这种做法是在明代以后才开始流传的。明瓦既能挡风遮雨,隔音防尘,又能使建筑接受更多的阳光,是传统建筑营建中代替当代玻璃类材料的一种传统材料。

图10 明瓦

(2)耐久防腐处理。皖南地区传统建筑整体结构材料虽以木材为主,但与外界接触的部分几乎都用的是石材。因为地区常年潮湿,雨水多,所以为了防止用于承重和维护的木结构腐蚀损坏,柱础、天井铺面等处使用石材。其中,柱子根据所在的位置不同,柱础的大小和雕刻复杂程度以及花样也是不同的。在柱础雕刻的复杂程度上,呈现明间>次间>稍间的趋势,在一定程度上体现了皖南传统建筑空间主次分明、严谨有序的特点(图11)。

图11 祠堂不同柱础对比

(3)装饰环保处理。在泾县有一种独特的饰面材料叫“花砖”,在传统建筑中运用较多。花纹像水墨画,通常被用来装饰门洞、窗格、屋檐口、飞檐、天棚、堂心等部位[13]。材料做工较为复杂,具有防尘、防风化的功效,美丽大气、便于清洁,又绿色环保,耐久耐损,是大户人家才用得起的装饰,更是传统建筑营建中值得传承的绿色智慧材料。然而因当年大量的移民迁居、战争逃窜等原因,导致如今制作工艺已近乎失传(图12)。

图12 花砖细节

四、结 语

传统建筑凝聚着古代匠人和老百姓的无数智慧,其中极具地域性的营建技术在现代建筑中依然适用[14]。传统建筑的绿色营建技术通过应对地貌及气候等生态环境,打造出了具有针对性与适应性的传统处理方式,形成了适宜本土发展的绿色技术。因此探索传承地域文化的绿色营建技术,既能提升传统建筑的绿色发展,又能延续当地传统文化智慧,不断探索现代建筑的地域化、绿色化的设计方法与技术,形成适合当代的、具有中国特色的绿色营建技术与方法,为绿色建筑的健康发展提供实践指导。

首先,从建筑规划和绿色节能两个方面得出皖南地区传统建筑绿色营建智慧理念,包括固土节地、理水改水、优而化之的生态规划理念,以及能源节约,资源循环和就地取材的节能思想。其次,从外部、主体、过渡三个层面得出环境调节、视线优化、巧作天井3个空间营建智慧。运用独特的空间营造手法对建筑周围的环境及气候起到一定的调节优化作用,尤其是其中天井空间的营造,形成了良好的热压通风条件,改善建筑使用舒适性。再次,从通风、采光、保温隔热、防火四个层面得出通风口、镂空隔板、镂空门窗、望砖、双屋顶、空斗墙、防火楼板7个构造营建智慧。通过对不同建筑部位使用特殊的营建处理手法,适应各部位的需求,在节能层面优化建筑本身。由于皖南传统建筑开窗有限,因此特别是其中的镂空隔板的营建智慧能够很大程度上解决皖南地区传统建筑中的通风问题。例如通风口、双屋顶等营建智慧在皖南地区现代建筑或传统建筑改造优化中都能运用。最后,从采光、耐久防腐、装饰环保三个层面得出明瓦、石材、花砖3个材料营建智慧。通过材料的选择,减少建筑的损耗,增强传统建筑的可持续性。其中花砖材料较为特殊,在起到装饰作用的同时又清洁环保,耐久耐损,具有极长的使用寿命。