柴达木盆地一里坪凹陷新近纪孢粉特征及其古环境意义

张益铭,黄雷,宋世骏,陈琰,刘池洋,周飞,张麒,吴志雄 ,类维龙

1)西北大学含油气盆地研究所,西安,710069;2)中石油青海油田勘探开发研究院,甘肃敦煌,736200;3)中国石油长庆油田第五采油厂,西安,710200;4)山东东山新驿煤矿有限公司,山东兖州,272100

内容提要:柴达木盆地位于青藏高原北部,受高原隆升以及全球气候影响,新近纪盆地内古环境发生显著变化。通过对新近纪柴达木盆地一里坪凹陷孢粉特征进行分析,恢复盆地植被类型和环境演化过程,进而探讨高原构造隆升和全球气候变化对盆地古环境的影响。结果表明,一里坪凹陷新近纪孢粉组合以裸子植物繁盛,被子植物较为常见,旱生植物发育为主要特征。孢粉特征指示柴达木盆地一里坪凹陷整体新近纪属于半干旱—干旱气候,古环境演化受青藏高原隆升强度以及全球气候影响显著:下油砂山组环境为亚热带森林,上油砂山组环境为温带森林—草原,狮子沟组环境转变为寒温带草原—半荒漠。该时期环境背景,不利于一里坪凹陷在新近纪发育大规模优质烃源岩。

咸化湖盆内发育优质烃源岩的现象在全球范围内广泛存在(姜桂凤等,2006;陈启林,2007;王力等,2009;刘池洋等2014;王艳清等,2016;郭佩,2018;马新民等,2018)。柴达木盆地是我国新生代典型的咸化湖盆,古近纪期间,该盆地的柴西地区为盆地沉积中心与咸化中心,同时也是同期优质烃源岩发育区(金强等,2008;李洪波等,2008;郭佩,2018;徐思渊,2018);至新近纪期间,柴达木盆地沉积中心和咸化中心向北迁移至一里坪凹陷地区(赵加凡等,2004;郭泽清等,2009;王迪,2020)。然而该地区在新近纪是否发育优质烃源岩却尚不明确。柴达木盆地一里坪凹陷新近纪古环境的恢复是评价该期是否发育烃源岩的基础,然而目前针对该方面研究相对不足。此外,青藏高原新近纪期间的隆升使我国西北部环境发生剧烈变化,加剧了中国内陆干旱化,同时对中国乃至全球的气候变化产生深远的影响(葛肖虹等,2006;宋之琛等,2008;刘晓东等,2013;季军良等,2013;袁冶,2015;徐增连,2015),因此恢复青藏高原及周缘地区古环境是研究青藏高原以及周缘地区隆升演化史的重要内容(孔昭宸等,1996;陈传飞,2009;王国灿等,2010;惠争闯,2011;刘佳,2016)。新近纪一里坪凹陷作为青藏高原内部盆地的沉积中心,因其较厚的沉积地层可更好地记录同期环境变化信息,是作为该项研究的良好选区。

鉴此,开展一里坪凹陷新近纪古环境的恢复具有重要的油气勘探意义和区域地质意义。在古环境恢复的方法上,目前主要有沉积相研究、地球化学以及孢粉学等方法(刘迪,2014;杨梅,2018)。由于古环境是开放体系,不可避免地受到外界因素干扰,与沉积学相关的古气候指标信息容易受物源和沉积相等因素的影响,相同指标在不同地区可能指示不同的古气候特征;但孢粉学不易受这些外在因素的影响,可以较清楚地记录当时地区古气候和沉积环境发生的变化(孙非非等,2010;贾艳艳等,2015;徐红艳,2018)。有鉴于此,本文拟利用孢粉分析探讨新近纪柴达木盆地一里坪凹陷的古环境,旨在揭示柴达木盆地新近纪古环境变化对青藏高原隆升的响应,并探讨一里坪凹陷在新近纪是否存在有利于优质烃源岩发育的环境条件。

1 区域地质背景

柴达木盆地处于青藏高原北部,盆地面积约120000 km2,被祁连山、昆仑山和阿尔金山所夹持,形成 “三山夹一盆”的地貌特征,表现为高原山间盆地。大地构造位置上属于古亚洲构造域和古特提斯—喜马拉雅构造域的结合部(汤良杰等,2000;樊小龙等,2016)。盆地西高东低,西宽东窄,呈菱型,内部构造十分复杂,发育系列山前冲断构造带和盆内晚期构造带(赵加凡等,2004;郭佩,2018),盆内可分为柴北缘隆起、一里坪凹陷、柴西隆起和三湖坳陷4个一级构造单元(图1)。

图1 柴达木盆地构造单元及沉积中心迁移[据赵加凡等(2004)、汤良杰等(2000)修改]Fig.1 Tectonic units and depositional center migration of Qaidam Basin (Modified from Zhao Jiafan et al.,2004&and Tang Liangjie et al.,2000&)

2 样品采集与分析方法

本研究中样品采集于柴达木盆地一里坪凹陷碱石2井岩芯。碱石2井位于柴达木盆地一里坪地区碱石山构造东高点。该井钻遇层位有七个泉组、狮子沟组、上油砂山组、下油砂山组共4套地层,完钻井深5400 m。在取芯段狮子沟组地层,井深800~850 m处采集6件样品;上油砂山组地层,井深2000~2190 m处采集17件样品;下油砂山组地层,井深2200~2400 m处采集19件样品,共计42件样品。由于样品岩性、沉积环境以及地层所含矿物成分不同,其保存孢粉的能力不同,故在孢粉提取过程中,所用样品质量、化学试剂及其浓度、处理方法等亦有不同。孢粉样品处理采用实验室孢粉标准分析方法(SY/T 5522-2018),主要采集包括植物孢粉、浮游藻类等微体化石及其他各种类别的有机物进行分析。

表1 柴达木盆地一里坪凹陷新近纪孢粉采样位置及其岩性Table 1 Palynology sampling location and lithology of Neogene in the Yiliping Sag,Qaidam Basin

3 孢粉组合特征

某一孢粉含量=该孢粉统计数/孢粉统计总数×100%;盘星藻属含量=盘星藻属统计数/(孢粉统计总数+盘星藻属统计数)×100%,以上公式中孢粉统计总数皆不包括藻类植物统计数。根据孢粉属种及其丰度变化,自上而下划分为3个孢粉组合带,并进一步分为6个孢粉组合,各个孢粉组合特征描述如下:

3.1 组合带Ⅰ

该孢粉组合带以裸子植物花粉占优势,含量66.7%~88.9%,平均80.1%;被子植物花粉居次要位置,含量8.3%~33.3%,平均15.4%;蕨类植物孢子较少,含量0~9.4%,平均4.6%。裸子类中,松科花粉占绝大多数,含量71.9%,主要为单/双束松粉Abietineaepollenites/Pinuspollenites,次为油杉粉Keteleeriaepollenites,云杉粉Piceapollis,冷杉粉Abiespollenites等;杉科的破隙杉粉Taxodiaceaepolleniteshiatus和麻黄科的麻黄粉Ephedripites也有一定含量,分别占总量的4.2%与3.9%。被子类以草本植物花粉为多,占9.7%,主要为禾本科、菊科和藜科的一些分子,如禾本粉Graminidites,刺三孔沟粉Echitricolporites,蒿粉Artemisiaepollenites,藜粉Chenopodipollis等;木本植物不多,占5.8%,见少量或个别的三孔沟粉Tricolporopollenites,拟桦粉Betulaceoipollenites,朴粉Celtispollenites等。蕨类不发育,见零星的三角孢Deltoidospora,水龙骨单缝孢Polypodiaceaesporites,平瘤水龙骨孢Polypodiisporites等。

组合带Ⅰ可进一步划分为两个孢粉组合(图2),其镜下鉴定照片(图3)。

图3 柴达木盆地一里坪凹陷上新统狮子沟组孢粉形态光学显微照片Fig.3 Optical micrograph of pollen morphology of the Pliocene Shizigou Formation in the Yiliping Sag,Qaidam Basin1—小型油杉粉Keteleeriaepollenites minor;2—铁坚杉型油杉粉 Keteleeriaepollenites davidianaeformis;3—宽圆云杉粉 Piceapollis tobolicus;4—云杉粉(未定种)Piceapollis sp.;5、6—方体云杉粉 Piceapollis quadracorpus;7—标准云杉粉 Piceapollis praemarianus;8、9—对裂藻(未定种)Schizosporis sp.;10—环纹藻(未定种)Concentricystes sp.;11~19—盘星藻(未定种)Pediastrum sp.

(1)组合1:该孢粉组合中裸子植物花粉含量很高,其中松科植物花粉含量最多;被子植物花粉含量较少;蕨类植物孢子含量极少。麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis等旱生植物含量较少,云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites等高海拔寒冷环境生长的植物较为常见。

(2)组合2:该孢粉组合中以裸子植物花粉含量很高,被子植物花粉含量较少,蕨类植物孢子含量极低。与组合1相比,该孢粉组合裸子植物中松科植物花粉含量明显升高,其中云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites植物花粉更常见且含量有所增加;麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis等旱生植物花粉含量升高。

3.2 组合带Ⅱ

该孢粉组合带以裸子植物花粉占优势,含量54.8%~88.7%,平均71.3%;被子植物花粉居次要位置,含量8.2%~37%,平均22.3%;蕨类植物孢子较少,占2.1%~21.3%,平均6.4%。裸子植物丰富,以松科花粉含量最高,占41.9%,主要为单/双束松粉Abietineaepollenites/Pinuspollenites和云杉粉Piceapollis,其余如冷杉粉Abiespollenites与罗汉松粉Podocarpidites等也较为常见;裸子植物中麻黄科居次要位置,占15.5%;杉科的破隙杉粉Taxodiaceaepolleniteshiatus占13.7%。被子类主要为草本植物花粉,占14.5%,其中以藜科植物为多,主要有小孔藜粉Chenopodipollismicroporatus,地肤型藜粉C.kochioides,平滑藜粉C.psilatoides,多坑藜粉C.multiplex等;其余分子均为少量或零星出现。菊科中刺三孔沟粉Echitricolporites和纤细拟菊苣粉Cichorieaciditesgracilis,禾本科的禾本粉Graminidites,水生黑三棱科的黑三棱粉Sparganiaceaepollenitessparganioides,眼子菜科中新生代眼子菜粉Potamogetonaciditescenozoicus等植物孢粉含量较少。蕨类植物以水龙骨科孢子占绝大多数,平均占5.2%,见纤细水龙骨单缝孢Polypodiaceaesporitesgracilis,哈氏水龙骨单缝孢P.haardti,平瘤水龙骨孢Polypodiisporites等。

组合带Ⅱ可进一步划分为两个孢粉组合(图4),其镜下鉴定照片(图5)。

(1)组合3:与组合1和组合2相较,该孢粉组合中裸子植物花粉和被子植物含量有所升高,裸子植物花粉占主要优势,被子植物花粉居次要位置,蕨类植物孢子含量较少。

(2)组合4:与组合3相比,该孢粉组合中裸子植物中松科植物更为繁盛,生长于寒冷高海拔山地的云杉粉属Piceapollis较为常见,麻黄粉属Ephedripites植物花粉含量有所降低,藜粉属Chenopodipollis植物花粉含量相当。

3.3 组合带Ⅲ

该孢粉组合带以裸子植物花粉占优势,含量75.5%~100%,平均89%;被子植物花粉居次要位置,含量0~21.1%,平均9.1%;蕨类植物孢子占0~6.6%,平均1.9%。裸子类植物含量丰富,其中以松科花粉含量最高,占58.8%,主要为单/双束松粉Abietineaepollenites/Pinuspollenites和云杉粉Piceapollis,其余如油杉粉Keteleeriaepollenites,冷杉粉Abiespollenites与罗汉松粉Podocarpidites也较常见;麻黄科居次要位置,占16.5%;杉科的破隙杉粉Taxodiaceaepolleniteshiatus占13.2%。被子类植物含量较低,主要为草本植物花粉,占5.9%,以藜科为多,见小孔藜粉Chenopodipollismicroporatus,地肤型藜粉C.kochioides等;其余分子均为少量或零星出现。蕨类植物孢子中水龙骨科孢子占绝大多数,平均含量1.5%,见纤细水龙骨单缝孢Polypodiaceaesporitesgracilis,哈氏水龙骨单缝孢P.haardti,平瘤水龙骨孢Polypodiisporites等,个别出现的有三角孢Deltoidospora。

组合带Ⅲ可进一步划分为两个孢粉组合(图4),其镜下鉴定照片(图5)。

图5 柴达木盆地一里坪凹陷油砂山组孢粉形态光学显微照片Fig.5 Optical micrograph of pollen morphology of the Miocene Youshashan Formation in the Yiliping Sag,Qaidam Basin1—小桫椤孢Cyathidites minor;2—哈氏水龙骨单缝孢Polypodiaceaesporites haardti;3、4—平瘤水龙骨孢属Polypodiisporites;5、6—南岭麻黄粉Ephedripites(Distachyapites)nanlingensis;7、8、12、13、18、20—双穗麻黄粉亚属Ephedripites(Distachyapites);9~11—第三纪麻黄粉Ephedripites(Distachyapites)tertiaries;14~17、19—梭形麻黄粉Ephedripites(Distachyapites)fusiformis;21—破隙杉粉Taxodiaceaepollenites hiatus;22—环圈克拉梭粉Classopollis annulatus;23—无口器粉属Inaperturopollenites;24—密刺铁杉粉Tsugaepollenites multispinus;25—具缘铁杉粉Tsugaepollenites igniculus;26—茫崖楝粉Meliaceoidites mangnaiensis;27—芸香粉属Rutaceoipollis;28—卵形楝粉Meliaceoidites ovatus;29—阿尔金坡氏粉Pokrovskaja altunshanensis;30、32—大型楝粉Meliaceoidites magnus;31、33、36—宽圆青海粉Qinghaipollis subrotundus;34—锦致青海粉Qinghaipollis elegans;35—椭圆青海粉Qinghaipollis ellipticus;37—栎粉属Quercoidites;38、41—地肤型藜粉Chenopodipollis kochioides;39—小孔藜粉Chenopodipollis microporatus;40—稀孔藜粉Chenopodipollis oligoporus;42~45—刺三孔沟粉属Echitricolporites;46—小榆粉Ulmipollenites minor;47—纤细拟菊苣粉Cichorieacidites gracilis;48—苦买型拟菊苣粉Cichorieacidites ixeriformis

(1)组合5:与组合3和组合4相比,该孢粉组合裸子植物中松科植物依旧繁盛,其中云杉粉属Piceapollis和油杉粉属Keteleeriaepollenites含量更高,蕨类植物含量非常少,麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis等旱生植物较为常见。

(2)组合6:与组合5相较,该孢粉组合中植物种属有所下降,裸子植物中松科植物花粉含量较高,麻黄粉属Ephedripites含量相当,藜粉属Chenopodipollis等旱生植物含量有所减少,蕨类植物物种单调且含量较少。

4 孢粉时代特征

根据钻井岩芯分层,研究样品分别处于狮子沟组、上油砂山组、下油砂山组;在以往柴达木盆地地层年代学研究中,关于狮子沟组、上油砂山组、下油砂山组的时代存在不同认识(徐思渊,2018;樊小龙等,2016),例如:青海石油管理局和中国科学院中国科学院南京地质古生物研究所(1985)将下油砂山组地层时代确定为中新世中—晚期,而上油砂山组和狮子沟组地层确定为上新世。本文通过对柴达木盆地一里坪凹陷孢粉组合特征分析将其地层时代重新进行了约束。

前人(李明杰等,2005;王亚东等,2011;王伟铭等,2009;王伟铭,2011)将我国新近纪孢粉植物区分为4个区,即内陆区、东部区、东南沿岸区和西南区,其中新近纪期间柴达木盆地属内陆孢粉植物区,该区早中新世时含有较多的木本被子类花粉,如桦粉Betulaceoipollenites,榆粉Ulmipollenites,栎粉Quercoidites,胡桃粉Juglanspollenites等,裸子类松科花粉含量也较高;从中中新世开始,主要出现草本被子类藜科和菊科花粉,木本被子类均为零星见及,裸子类麻黄粉Ephedripites含量较高,松科仍有一定数量。甘肃敦煌盆地南部新近纪孢粉化石经马玉贞(1991)研究建立了4个组合,这些组合均以被子植物花粉占绝对优势,裸子植物花粉次之,而蕨类植物孢子稀少为主要特征。西宁—民和盆地(孙秀玉等,1984)中新世—上新世的孢粉组合与敦煌盆地南部(马玉贞,1991)基本相同,皆与柴达木盆地一里坪凹陷孢粉组合差别较大,其原因可能是由于新近纪样品所采位置周围有高山针叶林存在,致使松科植物花粉大量出现。

4.1 孢粉组合带Ⅲ的时代特征

孢粉组合带Ⅲ可称为松科—麻黄粉属组合,主要特征为:① 裸子植物花粉占绝对优势,被子植物花粉次之,蕨类植物孢子很少;② 裸子植物繁盛且种属丰富,主要为单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites和云杉粉属Piceapollis,其中麻黄粉属Ephedripites也有较多数量出现;③ 被子类植物含量较低,主要为草本植物花粉,以旱生的藜粉属Chenopodipollis最多;④ 蕨类植物孢子中水龙骨科孢子占绝大多数,藻类植物很少。孢粉组合带Ⅲ与柴达木盆地中新世早期孢粉组合(表2)特征基本一致(樊小龙等,2016;青海石油管理局勘探开发研究院和中国科学院南京地质古生物研究所,1985),其孢粉特征皆以裸子植物占绝对优势,被子植物次之,蕨类植物很少,裸子植物中松科含量最高,其中主要为单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites和云杉粉属Piceapollis;被子植物中以旱生植物为主;并且组合带Ⅲ与周边地区酒泉盆地(马瑾乾,1993)中新世早期孢粉组合以及库木库里盆地(宋之琛等,2008)早中新世孢粉组合有较好的相似性(表3)。故地质时代亦应相当,据此将孢粉组合带Ⅲ时间确定为早中新世。

4.2 孢粉组合带Ⅱ的时代特征

孢粉组合带Ⅱ可称为松科—麻黄粉属—藜粉属组合,其组合特征为:① 裸子植物花粉占优势,被子植物花粉据次要位置,蕨类植物孢子很少;② 裸子类植物丰富,裸子植物丰富,以松科花粉含量最高,且类型多样,以单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites最多,云杉粉属Piceapollis次之,麻黄科中麻黄粉属Ephedripites也较常见 ;③ 被子类植物中,草本植物花粉较普遍,其中以旱生藜科植物为多,其余分子均为少量或零星出现;④ 蕨类植物以水龙骨科孢子占绝大多数。孢粉组合带Ⅲ与柴达木盆地中新世中期孢粉组合(表2)基本一致(樊小龙等,2016;青海石油管理局勘探开发研究院和中国科学院南京地质古生物研究所,1985),并且孢粉组合特征皆以裸子植物占优势,被子植物次之,蕨类植物很少,裸子植物中松科植物含量较高,被子植物中以旱生植物为主,并且组合带Ⅱ与相邻地区渭河盆地(宋之琛等,2008)中中新世孢粉组合具有较好相似性(表3),地质时代亦应相近。再者该组合与组合带Ⅲ为连续采样,故可将孢粉组合带Ⅱ的时代确定为中中新世。

4.3 孢粉组合带Ⅰ的时代特征

孢粉组合带Ⅰ可称为松科—旱生草本植物组合,其主要特征为:① 裸子植物花粉含量最高,被子植物花粉较为常见,蕨类植物孢子较少;② 裸子类松科花粉大量出现,除单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites外,还有云杉粉属Piceapollis,冷杉粉属Abiespollenites等,杉科的破隙杉粉属Taxodiaceaepolleniteshiatus和麻黄科的麻黄粉属Ephedripites也有一定含量;③ 被子植物在组合中居次要位置,以草本植物花粉为多,主要为藜科、菊科和禾本科的分子较多;④ 蕨类不发育,见零星的三角孢Deltoidospora,水龙骨单缝孢Polypodiaceaesporites等。孢粉组合带Ⅰ与柴达木盆地早上新世孢粉组合(表2)相似(樊小龙等,2016;青海石油管理局勘探开发研究院和中国科学院南京地质古生物研究所,1985),两孢粉组合其特征皆为裸子植物中松科植物含量很高,被子植物以旱生植物为主。此外,组合带Ⅰ与周边地区塔里木盆地(宋之琛等,2008)上新世早期孢粉组合以及甘肃灵台雷家河地区(吴玉书,2001)早上新世孢粉组合皆以旱生草本植物发育为主要特征,孢粉组合整体面貌与组合带Ⅰ相似(表3),两者地质时代应接近。故判断孢粉组合带Ⅰ时代为早上新世。

表2 柴达木盆地新近纪地层划分及其孢粉特征表Table 2 Neogene stratigraphic division and palynological characteristics of Qaidam Basin

表3 西北地区各盆地新近纪时期孢粉特征Table 3 Characteristics of palynology in the Neogene in the basins of Northwest China

5 古环境指示意义

不同的环境适宜生长的植物不同,而不同科属的植物所指示的环境亦不同。孢粉组合能够恢复古植被面貌以及地质历史时期的气候和沉积环境状况(马玉贞等,1995;马玉贞等,1996;宋之琛等,2008;陈传飞,2009)。根据孢粉组合以及植物生态习性可将孢粉植物分为5大类(马瑾乾,1993;樊小龙等,2016):山地针叶植物、温带落叶阔叶植物、亚热带及热带植物、湿生和水生植物、旱生植物。旱生植物中藜粉属Chenopodipollis和蒿粉属Artemisiaepollenites花粉在非乔木花粉中属于量大而扩散能力强的类型,主要生长在荒漠或半荒漠地区(吴征镒,1980;宋之琛,1999;刘佳,2016)。麻黄科、石竹科和菊科也属于旱生植物,是草原、荒漠等干旱气候区域的主要植物(吴征镒,1980;惠争闯,2011)。蕨类是一种主要生长于林下潮湿的植物,其中三角孢Deltoidospora主要分布于潮湿、较温暖环境(宋之琛,1999;陈传飞,2009)。裸子植物中云杉粉属Piceapollis是一种适宜生长于寒冷以及高海拔3000~4000 m山区的植物,当云杉粉属Piceapollis花粉含量大于10%时,表明云杉粉属Piceapollis是当地主要生长植物;冷杉粉属Abiespollenites是一种与云杉粉属Piceapollis类似的植物,适宜生长于高海拔且寒冷的山地,其花粉具有较差的的扩散能力,当冷杉粉属Abiespollenites花粉含量大于2%时,即可证明为当地生长;单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites具有较高代表性,是一种生长于较低湿润的高山环境的植物,扩散能力较强,只有含量达到20%时才表明当地有该植物生长(吴征镒,1980;宋之琛,1999;刘迪,2014)。被子植物中眼子菜粉属Potamogetonaciditescenozoicus和黑三棱粉属Sparganiaceaepollenitessparganioides是一种生长于潮湿环境下的草本植物(吴征镒,1980;宋之琛,1999)。盘星藻属Pediastrum是一种适宜生活在淡水环境中的浮游藻类,其含量大小与水体的深度有关,当水体达到一定深度后,水体越深其含量越大(孙湘君等,1987;宋之琛,1999)。

孢粉组合带Ⅲ中麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis等旱生植物总含量较高,说明该地区在早中新世气候属于较干旱气候。裸子植物中云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites等生长于较寒冷、高海拔环境的植物较高,是当地生长的主要植物,这表明该地区在早中新世是一种海拔较高、气候较寒冷的山地森林环境。亚热带针叶林植物含量较高,被子植物中草本植物和木本植物含量较低。湿生和水生植物较少,以淡水藻类为主。据此推测早中新世一里坪凹陷气候主要为亚热带型气候,植被类型主要为森林型。

孢粉组合带Ⅱ中麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis等旱生植物含量高于早中新世的孢粉组合(图6),说明从早中新世到中中新世气候逐渐变干旱。与早中新世孢粉组合相比,该孢粉组合中裸子植物花粉含量有所下降、被子植物花粉含量明显升高,裸子植物中云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites等指示寒冷高海拔环境的植物含量亦较高,属于当地生长植物,亚热带植物中生长在潮湿林下的植物较高,被子植物中草本植物和木本植物含量有所升高。湿生和水生植物含量低,主要为淡水藻类。故推测中中新世一里坪凹陷气候变为温带气候,其植被类型为森林草原型。

因钻井取芯资料缺失,本研究未获得晚中新世沉积的样品。前人研究(宋之琛等,2008;刘迪,2014;徐红艳,2018;杨梅,2018)揭示柴达木盆地晚中新世的孢粉组合所见孢粉化石以被子植物花粉占优势,裸子植物花粉次之,蕨类植物孢子很少为主要特征;被子植物中以藜粉属Chenopodipollis含量最高,水生植物花粉较多出现,以眼子菜粉属Potamogetonaciditescenozoicus和黑三棱粉属Sparganiaceaepollenitessparganioides为主;裸子植物中以云杉粉属Piceapollis为主,单/双束松粉属Abietineaepollenites/Pinuspollenites次之,其中麻黄粉属Ephedripites也较发育为主要特征,可称为藜粉属—麻黄粉属—松科植物组合。该孢粉组合旱生植物极度发育,说明从中中新世到晚中新世气候也是逐渐变干旱。相较其他孢粉组合而言,该孢粉组合中被子植物花粉含量较高,裸子植物花粉含量较低,以藜科为主的草本植物含量大幅度升高,裸子植物中云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites等指示寒冷高海拔环境的植物含量较低。据此推测晚中新世一里坪凹陷气候为温带气候,植被类型以草原为主。

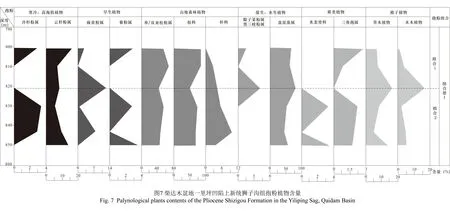

孢粉组合带Ⅰ中以麻黄粉属Ephedripites和藜粉属Chenopodipollis为主的旱生植物含量占优势,整体表现出旱生植物含量高于湿生、水生植物(图7),反映出当时气候仍为干旱性气候。云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites等寒冷高海拔的山地植物含量较高,且亚热带植物中林下植物含量非常低。该孢粉组合存在较多湿生和水生植物,其中以淡水藻类植物为主,适宜生长于淡水环境的盘星藻属Pediastrum含量非常高,为当地生长的植物,说明该地区当时存在着适合其大量繁殖发育的淡水湖盆环境。据以上孢粉组合特征,认为早上新世一里坪凹陷气候为寒温带气候,植被类型变为草原—半荒漠型。

6 讨论

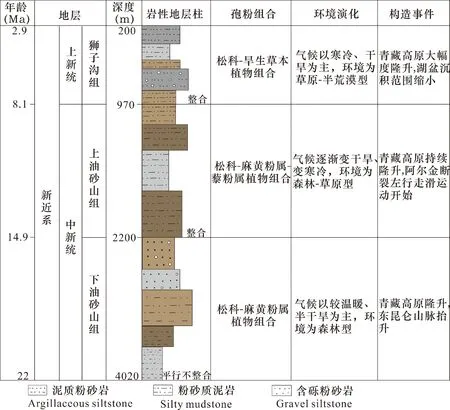

前人研究表明青藏高原的隆升可引起亚洲内陆的干旱化(孔昭宸等,1996;刘晓东等,2013;季军良等,2013),柴达木盆地持续干旱化以及上新世淡水藻类繁盛是否与青藏高原隆升有关,值得进一步探讨研究。柴达木盆地一里坪凹陷孢粉分析表明,下油砂山组沉积期间为半干旱气候,以较寒冷的针阔叶林为主,属于亚热带气候,植被类型为森林型;上油砂山组沉积期间,气候干燥且较寒冷,属于温带气候,以松科植物为主,高海拔寒冷环境下的针叶林发育,林下常见蕨类植物,植被以森林—草原型为主;狮子沟组沉积期间,气候转变为寒温带干旱气候,以耐干旱的草本植物发育为主,植被类型为草原—半荒漠型。值得注意的是,上新世孢粉中发育大量指示淡水环境的藻类,而中新世孢粉组合中淡水藻类植物含量较低。笔者认为这是由于中新世—上新世期间青藏高原隆升,使得柴达木盆地周缘山脉海拔升高,盆地内焚风效应,造成高山冰雪融化输入湖盆水体淡化,故中新世和上新世孢粉组合中均有淡水藻类存在。中新世孢粉组合中淡水藻类含量较低,主要为异地搬运而来;上新世孢粉组合中淡水藻类含量很高,为当地生长的主要植物,笔者等推测可能是由于上新世存在季节性气候变暖,造成冰雪融水使湖盆水体淡化以及当时研究区水深达到适宜淡水藻类生长的深度,故上新世淡水藻类繁盛。

关于青藏高原新生代隆升期次划分有多种不同说法(方小敏等,2007;张克信等,2007,2013;王成善等,2009)。研究者普遍认为中新世青藏高原北部发生过剧烈隆升(王国灿等,2010;方小敏,2017),但当时柴达木盆地隆升高度尚不明确。柴达木盆地孢粉研究表明,中新世指示寒冷高海拔山地的云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites植物含量较高,为当地生长的主要植物类型,这表明该时期柴达木盆地已经隆升到3000 m以上。前人对新生代全球气候变化进行相关研究(路晶芳等,2010,2020;王治祥,2019;王海涛等,2020)发现,新近纪气候变化趋势主要为变干燥且变寒冷趋势(图8),在中新世中—晚期曾出现气候温暖且植物繁盛的适宜期。但柴达木盆地一里坪凹陷新近纪孢粉研究发现,中新世的孢粉组合和上新世孢粉组合之间不存在较大差别,早—中中新世孢粉组合中云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites含量较高,为当地生长的的主要植物,藻类植物含量较低,为异地生长;晚中新世孢粉组合中松科植物含量较高,云杉粉属Piceapollis和冷杉粉属Abiespollenites含量亦较高。以上孢粉组合特征表明新近纪气候温暖期对柴达木盆地一里坪凹陷环境的影响并不明显,笔者认为这是由于盆地内焚风效应以及全球气候干冷的大背景造成了湖区有效湿度降低,气候以半干旱—干旱为主,使得植被类型从森林型退化为森林—草原型直至草原—半荒漠型。

图8 柴达木盆地一里坪凹陷新近纪环境及构造演化[据方小敏等(2017)、郭佩(2018)、张克信等(2013)、路晶芳等(2010,2020)修改]Fig.8 Neogene environment and tectonic evolution of the Yiliping Sag,Qaidam Basin (Modified from Fang Xiaomin et al.,2017&;Guo Pei,2018&;Zhang Kexin et al.,2013&and Lu Jingfang et al.,2010&,2020&)

纵观我国新近纪孢粉植物群的变化规律可以发现,新近纪青藏高原周缘环境变化的复杂性,不同地区环境的表现存在着很大的差别(阎存凤等,2006;李清山等,2020)。青藏高原隆升会导致高原周缘孢粉植物区的形成,对我国新近纪期间孢粉植物群的变迁产生很大的影响,尤其是对高原周缘地区植物(孔昭宸等,1996;王亚东等,2011;刘佳,2016)。柴达木盆地新近纪期间处于半干旱气候,干旱条件会使得湖盆水体咸化,持续的干旱气候还会使湖盆逐渐收缩,甚至消失,不可能发育大规模优质烃源岩(姜桂凤等,2006;王力等,2009;郭佩,2018;徐思渊,2018)。孢粉研究发现,新近纪期间青藏高原隆升以及全球气候干冷的背景使得一里坪凹陷整体气候以半干旱—干旱为主,植被从森林型逐渐退化为草原—半荒漠型(图6),不利于发育优质烃源岩。前人研究(郭佩,2018;王力等,2009;王艳清等,2016;梁德秀,2017;李洪波等,2006)以及TOC分析发现,柴达木盆地一里坪凹陷中新统下油砂山组TOC值约0.5%,属于较差烃源岩;中新统上油砂山组TOC值约0.3%,属于非烃源岩;上新统狮子沟组TOC值小于0.3%,也属于非烃源岩。故柴达木盆地一里坪凹陷新近纪不发育大规模优质烃源岩。

7 结论

根据柴达木盆地一里坪凹陷新近纪孢粉分析数据,与周边地区相关资料进行对比分析,将该时期植物孢粉化石划分为3个孢粉组合带以及6个孢粉组合,获得如下认识:

(1)柴达木盆地一里坪凹陷中新统下油砂山组植被为森林,气候主要为亚热带气候;中新统上油砂山组环境主要为温带森林—草原;上新统狮子沟组植被退化为草原—半荒漠,气候变为寒温带气候。

(2)早中新世青藏高原隆升,高原北部柴达木盆地海拔升高,周缘山脉山地植被带发育,出现针叶林,故一里坪凹陷孢粉组合中松科植物花粉大量出现。柴达木盆地一里坪凹陷早中新世孢粉组合中生长于寒冷高海拔环境的云杉粉属和冷杉粉属植物含量较高,为当地生长的主要植物,这证明该时期柴达木盆地海拔高度已经达到3000 m。高原隆升使得柴达木盆地周缘山脉海拔升高,造成高山冰雪融化,淡水汇入湖盆使得水体淡化,中新世淡水藻类含量不高,主要为异地搬运而来,上新世淡水藻类含量很高,为当地生长的植物,这可能是由于上新世季节性冰雪融水使得湖盆水体淡化以及当时研究区水深达到适宜淡水藻类生长的深度,故造成上新世淡水藻类含量远高于中新世。

(3)全球气候干冷的背景造成了研究区陆地有效湿度降低,使得新近纪柴达木盆地一里坪凹陷属于半干旱—干旱气候。虽然早上新世淡水藻类繁盛,但陆地植被类型总体依旧逐渐从森林—草原退化至草原—半荒漠。该时期环境以及TOC值皆表明,一里坪凹陷新近纪不发育大规模优质烃源岩。

致谢:感谢章雨旭研究员和审稿专家提出的宝贵意见。