浙江水环境承载力与新型城镇化协调发展研究

李丽丽,戴梦圆,李东风

(1.浙江水利水电学院,杭州310018;2.河海大学商学院,南京211100)

0 引 言

改革开放以来我国城镇化进程的快速推进,但在城镇发展规模扩大、人口数量增加与产业规模扩张的同时,水资源消耗量及废污水排放量不断攀升,对水环境承载力造成巨大压力[1]。深入推进新型城镇化是现代化的必然要求,但过快的城镇化发展速度极有可能突破区域水环境承载力的极限。因此,如何将水环境保护理念融入新型城镇化发展过程,妥善处理水环境承载力与城镇化建设的关系,协调发展进程,成为区域高质量发展亟须解决的重要问题。

水环境承载力是指一定时期与具体区域范围内,在某种状态下水环境能够支撑经济、社会系统以及生态环境系统可持续发展能力的阈值[2-4],是衡量区域经济社会与水环境协调发展程度,判定区域可持续发展状态的重要指标[5]。现阶段学者对水环境承载力和城镇化发展关系的讨论和评价主要从三个方面展开。一是水环境承载力对城镇化规划的约束,当区域水资源、水环境系统受到城镇化进程威胁时,区域水环境承载力会对城镇化发展和规划起到约束和胁迫作用[6-8]。许长新等构建水环境承载力约束下的区域城镇化发展合理速度分析模型,运用2006-2017年江苏省相关数据,得出到2030年,在政府对水环境不同管制力度的情形下,江苏省应保持的城镇化发展合理速度[9]。二是城镇化发展对水环境承载力的影响,城镇化带来的资本、劳动力等生产要素的聚集,将提高技术创新和技术扩散的速度,从而加快传统工业向高新工业转变,城镇化的技术效应凸显[10,11]。三是二者耦合关系,马海良等提出城镇化发展要求稳定可靠的水资源供给和水环境保障,但其迅猛扩张意味着更多的水资源消耗以及废水排放的增加,水环境承载力下降,又会反作用于城市化进程,抑制城市化健康成长[12]。郑炜构建新型城镇化质量与水资源安全指标体系,并利用耦合度模型对广东省城镇化质量和水资源安全耦合阶段及综合发展水平进行评价[13]。

综上所述,水环境承载力与新型城镇化发展的耦合研究已渐趋成熟,但仍有可完善之处:已有评价多采用耦合度模型,该模型能够评价两个及两个以上经济社会系统的相互作用强弱,却无法反映协调状况的优劣,因而本文选取在此基础上形成的耦合协调度模型,用于评判系统间的协调发展程度[14]。其次,浙江省城镇化率于2019年末达到70%,但水环境承载力仍存在人均水资源占有量低等薄弱方面,选取其作为研究区对其可持续发展具有重要意义。鉴于此,本文分别构建水环境承载力和新型城镇化发展质量综合评价体系,并利用耦合协调度模型,分析2011-2018年浙江省水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调水平,以期为浙江省实施协调推进节水治水工作和新型城镇化战略提供一定的建议和理论参考。

1 研究方法及数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 指标权重确立

本文选取熵权法作为确定指标权重的方法。熵权法是一种客观赋权法,指标的权重取决于数据本身的离散性,数据离散程度越高,熵越大,包含的信息越多,则权重越大[15]。相比于主观赋权方法,利用熵权法给指标赋权可以避免各评价指标权重的人为因素干扰,使评价结果更符合实际[16,17]。熵权法的具体计算过程如下:

(1)计算样本占该指标的权重:

式中:Yij表示指标值标准化后的结果。

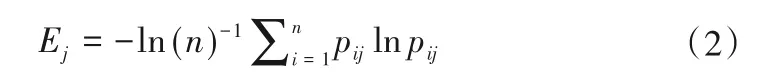

(2)对数值变化幅度进行计算:

式中:Ej表示指标信息熵;pij表示样本占指标权重。

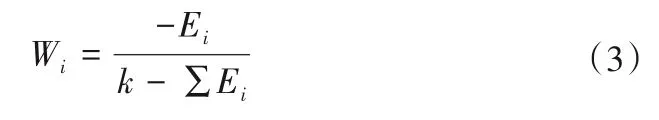

(3)确定指标权重:

式中:Wi表示指标权重;Ei表示指标信息熵。

1.1.2 耦合协调度模型

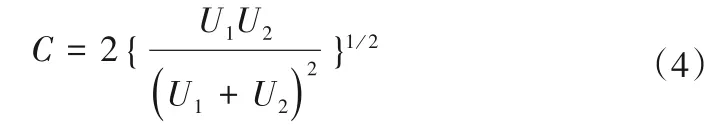

耦合是物理学中的基本概念,可以表示两个或两个以上系统或运动形式相互强度[18],耦合度可以度量两个系统间的关联程度,模型公式为:

式中:C表示耦合度;U1表示水环境承载力水平综合评价指数;U2表示新型城镇化发展质量综合评价指数。

协调是指两种或两种以上系统或要素之间配合得当、良性循环的关系[19]。耦合度仅能体现两者相互作用的程度强弱,无法反映协调状况的优劣,而耦合协调度是指相互作用中良性耦合程度的大小,可以表征二者是高水平上相互促进还是低水平上相互制约[20],耦合协调度模型表达为:

式中:T表示耦合协调发展水平的综合评价指数;D表示耦合协调度;α、β分别表示各子系统权重且α+β=1。本文认为水环境承载力和新型城镇化发展质量具有同等重要的地位,因此取α=β=0.5。

借鉴相关研究成果[21],将水环境承载力与新型城镇化发展耦合协调度分为10 个等级,协调水平分为4 个等级,如表1所示。

表1 耦合协调度类型Tab.1 Type of coupled coordination

1.2 数据来源及处理

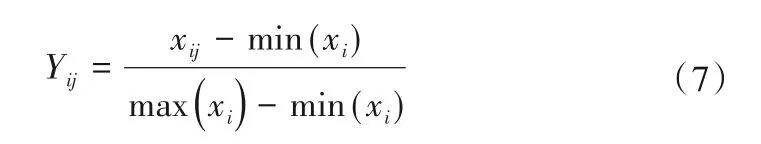

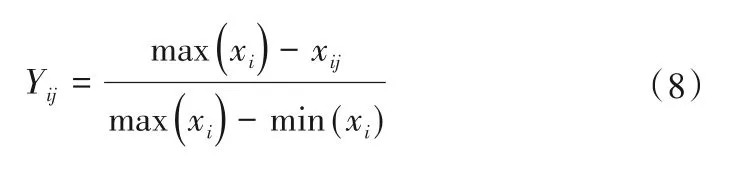

本研究以浙江省为研究对象,采取2011年至2018年水环境及经济社会的相关数据进行研究。研究所需数据来源于对应年份《浙江省统计年鉴》、《浙江自然资源与环境统计年鉴》以及浙江省各市统计年鉴等政府部门公开发布的数据,具有较高的权威性和可靠性。为统一指标量纲,对数据进行标准化处理,具体公式如下:

正向指标的标准化公式为:

负向指标的标准化公式为:

2 实例研究

本文选取浙江省水环境承载力和新型城镇化发展质量共24 项指标(表2、表3),基于耦合协调度模型计算得出2011-2018年浙江省整体水环境承载力水平综合指数、新型城镇化发展质量综合指数以及耦合协调度值的变化趋势(图1),根据市 域数据计算出2011和2018年各指数的具体得分(表4)。

表2 水环境承载力水平评价体系Tab.2 Evaluation index system of water environmental carrying capacity

表3 新型城镇化发展质量评价体系Tab.3 Evaluation index system of new urbanization quality

图1 2011-2018年浙江省水环境承载力水平和新型城镇化发展质量综合指数及耦合协调度值趋势Fig.1 The trend of comprehensive index and coupling coordination value of water environmental carrying capacity and new urbanization quality in Zhejiang Province

2.1 指标体系

广义的水环境承载力是指在某一时期、某一状态下,某一区域水环境对人类活动的支持能力[22]。本文基于浙江省水环境发展现状,遵循区域性、层次性、相对独立性和可量性等原则[23],从水量、水质以及生态建设3 个方面选取12 项指标对浙江省水环境承载力水平进行评价[24,25]。其中,人均水资源量、万元GDP 用水量、有效灌溉面积及人均日生活用水量表征水量状态,废水排放总量、城市污水处理率、污水处理厂污水日处理能力及综合蔚蓝指数表征水质状态,人工造林面积、湿地面积占土地面积比重、本年新增除涝面积及本年新增水土流失治理面积表征生态环境建设情况。

新型城镇化发展质量既与经济社会结构有关,也与居民生活质量等密切相关[26]。参考相关研究成果,本文从人口、经济、社会和土地城镇化四个维度选取12 项相关指标对浙江省新型城镇化发展质量进行综合评价[27-29]。城镇人口占总人口的比重不断上升,劳动力从第一产业向第二、三产业转移是城镇化的标志型特征,因此分别选取城镇人口比重、城镇人口增速、第二、三产业从业人员占比表征人口城镇化发展质量;经济城镇化主要指产业结构由以农业为主向以工业和服务业等二、三产业为主逐渐转变,因此选取人均GDP、第二、三产业增加值占GDP 比重表征;城镇产业主要通过城市基础设施等方面来服务于人的需求,选取平均每万人口中大学生数、平均每千人口拥有医生数两项指标,表征社会城镇化发展水平;广义的城镇化还包括城市用地向郊区扩展,即土地城镇化现象,本文选取人均拥有道路面积及人均拥有建成区面积表征土地城镇化。

2.2 浙江省水环境承载力与新型城镇化时空耦合协调分析

从时间层面分析,浙江省水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调度呈上升趋势(图1),2011-2012年间耦合协调度由2011年的0.5936 升至2012年的0.6601,增长率达到22.33%,由低水平的协调转向中等水平的协调,随后耦合协调度不断提高,仅2014-2015年出现负向增长。具体分析可发现,新型城镇化发展质量的增长速度明显快于水环境承载力水平的变化,2011-2018年浙江省水环境承载力水平增长总体平缓,有明显阶段性特征,2011-2015年处于波动变化时期,其中2012年和2014年的水环境承载力稍高于其他时期;2016-2018年处于平稳增长时期。浙江省新型城镇化发展质量逐年提高,呈明显上升趋势,成为区域高质量发展的有力支撑。上述变化趋势说明在研究期间内,浙江省水环境承载力的变化滞后于新型城镇化发展质量提升速度。因此耦合协调度的增长受新型城镇化发展质量的影响更明显,其增长趋势大致与新型城镇化发展质量的变化相同,但2014年耦合协调度较高主要是源于水环境承载力水平表现突出的影响。

从空间层面分析,浙江省水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调水平具有空间异质性,呈现出“浙东北强,浙西南弱”的格局。分析表4可知,新型城镇化发展质量的空间差异为东北强西南弱。浙东北各市新型城镇化发展质量较高,一方面因为经济发展水平较高,第二、三产业增加值占GDP 比重较高,城市产业对外来人口和农村剩余劳动力的吸纳力强。另一方面,为满足城镇化人口不断增加的需要,各市会提高城市基础设施水平,间接促进新型城镇化发展,提高城市对人口的集聚能力。水环境承载力水平则表现为浙西南地区强于浙东北地区,主要原因是浙江省降水总的空间分布趋势是由西向东、由南向北递减,丰富的水资源量可以保障经济社会发展的需要,为水环境承载力进一步提升创造良好条件。由各指数的空间差异可知,耦合协调水平与新型城镇化发展质量的空间格局更为相似,这源于浙江省新型城镇化进程的深入推进,建设成效显著,而水环境承载力的优化速度和力度仍需进一步提升。

2.3 浙江省水环境承载力与新型城镇化的耦合协调度动态变化

2011-2018年全省耦合协调度不断提高,存在小范围波动,但省内存在着巨大的空间差异(表4)。2011年杭州市耦合协调度已达到0.753,接近高水平协调状态,仍有近一半的城市新型城镇化发展与水环境承载力的协调发展仍处于失调状态,即耦合协调度低于0.5(绍兴市、金华市、衢州市、丽水市),其中衢州市的协调度仅为0.209,协调度不足杭州市的1/3。随时间推移浙江省各市水环境承载力与新型城镇化发展的平均协调水平不断提升,2018年均值已突破0.7,由2011年的基本协调水平提升至中级协调水平(表5)。

表5 2011-2018年各区域耦合协调度评价对比Tab.5 Evaluation comparison of coupling coordination degree of each region during 2011-2018

到2018年,所有城市的耦合协调度均突破0.5,已达到基本协调水平及以上,但仅有杭州市协调度超过0.8,衢州市协调度仍不足0.6,有五座城市的耦合协调度集中在0.7 至0.8 分数段,处于中级协调水平,四座城市协调度介于0.6 至0.7,为初级协调水平。杭州市于2018年达到良好协调水平,其作为浙江省经济发展的核心城市,城镇化进程快,实现良性的产业转型升级,对外来人口吸引力高;对水环境问题的重视程度高,统筹水资源和水环境治理,注重污染减排,因此新型城镇化发展质量与水环境承载力水平都较为突出。处于中级协调水平的城市包括宁波、温州、绍兴、嘉兴和舟山,其中宁波、绍兴、嘉兴三市经济发展较好,经济城镇化水平高,且城市基础设施建设完善,对人口的集聚能力强,城镇化率高;而温州市近年来实行最严格水资源管理制度,广泛开展节水宣传,用水效率不断提高,水环境承载力水平位于全省前列;舟山市则以舟山群岛新区的建立为契机,形成特色产业格局,第二、三产业对经济的贡献率提高,同时实行户籍制度改革,实现新型城镇化的进一步发展。处于初级协调水平的城市包括湖州、金华、台州和丽水,其中台州、丽水水环境承载力表现较为突出,但新型城镇化发展质量的提升较为滞后,存在产业结构有待进一步优化,对剩余劳动力的就业吸纳力不足等问题,导致两者未能呈现出良好的协调关系。湖州和金华的制约因素为水环境承载力,湖州存在水污染治理滞后等问题,有水质型缺水的隐患;金华近年来水资源短缺的问题突出,水资源空间分布不均匀,已经制约部分县市经济社会的发展。衢州仍处于基本协调水平,其新型城镇化发展质量和水环境承载力水平均表现不佳。城乡之间地理连接程度不高,以及城市产业对劳动力的吸纳力不强的双重原因导致衢州市城镇化率排位落后;近年来工农业导致水质污染,用水效率低,缺乏水资源统一规划等问题凸显,水环境承载力水平未取得较大提升。

对比2011年至2018年各区域耦合协调度可知,研究期间各市之间的差异不断缩小,变异系数由0.306 减小至0.121,极差由0.544 减小至0.332。具体来看,水环境承载力与新型城镇化发展耦合协调水平变化程度呈现出西南快东北慢的态势,即协调水平较低的西南地区协调发展速度更快。2011-2018年间增速最快的城市为位于浙西南的衢州、丽水两市,其中丽水年平均增长速率达到16%,衢州增速超过20%,建设成效最显著。除温州以外,浙西南地区城市的年平均增速均在5%以上,而与此对比,浙东北地区仅有绍兴增速超过12%,杭州、宁波和湖州的增速均低于4%。2011年已达到中级协调水平的杭州、温州两市,在研究期间的建设成效并不突出,增速甚至不足2%,说明原本水环境承载力和新型城镇化建设基础好、协调水平高的地区在进一步提高协调发展质量时遭遇瓶颈。一方面这些地区水环境承载力的建设起步较早,传统的水利建设工程已接近饱和,且多数水利工程并未实现有效管理,缺乏后期维护,导致部分工程的效益未完全发挥,提前进入衰减期;另一方面,城镇化率较高的地区已进入城镇化的中后期,进程放缓。以上原因均表明近年来浙江省耦合协调水平高的地区进一步提高建设成效的难度较大;而协调水平较差的城市发展更为迅速,省内水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调水平空间差异程度正在不断缩小。

3 讨 论

比较已有文献,从研究方法看,相关研究多采用耦合度模型评价生态环境和城镇化质量等经济社会系统的相互作用强弱[27],但该模型无法反映协调状况的优劣,而本研究选取的耦合协调度模型则可以同时体现出系统间的耦合状态和发展水平,可以较好地表征水环境承载力和新型城镇化的良性耦合程度,从而反映两者的协同发展状态。从研究对象看,已有研究更侧重于分析水资源利用与城镇化发展的协调关系,未将水环境纳入评价范围,而本研究则从水量、水质以及生态建设三个方面构建水环境承载力评价体系,综合考虑水资源和水环境与新型城镇化的耦合协调关系,对于实现区域水环境承载力和城镇化协同发展具有更强的现实意义。从研究结果看,本文研究所得2011-2018年浙江省水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调评价结果与浙江省实际情况较为符合,且与相关文献结论一致[30,31];但已有文献仅测度了浙江全省整体的协同发展状况,而缺乏从省内空间差异的视角展开详细分析。尽管浙江省经济发展迅速,城镇化发展水平较高,但仍存在人均水资源量较低、水资源空间分布差异明显等约束条件。从时间和空间两个维度分析水环境承载力与新型城镇化的协调发展水平及其动态演化特征可以为浙江省因地制宜协调区域水环境和新型城镇化发展提供科学依据。

目前,浙江省水环境承载力提升略滞后于新型城镇化发展,且耦合协调水平有明显空间差异,有效的水资源、水环境规划将有利于城市水资源使用效率的提升,疏解区域水环境承载压力,实现人-水和谐的发展目标,对浙江省可持续发展具有重要的战略意义。鉴于此,建议各级政府加强对水环境承载力与新型城镇化的协同发展的重视程度,完善区域水资源管理体系,依据科学发展的理念和方法,因地制宜推进治水、护水、节水工作。浙西南地区应继续保障水生态环境质量持续改善,实行严格的水资源管理制度,统筹水资源规划,针对滞后地区加强监督指导;同时深入践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,调整产业结构和能源结构,加快推进绿色发展方式,以水资源承载力优势保障城镇化高质量发展。而浙东北地区则应进一步落实量水而行、以水定产的原则,提高污水处理效率,完善城市管网建设和水利基础设施,以新型城镇化发展的经济优势和技术优势驱动区域水环境承载力水平的提升。

4 结 论

本文基于水环境承载力和新型城镇化的内涵,从水量、水质和生态建设3 个方面构建水环境承载力水平评价体系;从人口、经济、社会和土地城镇化4个维度构建新型城镇化发展质量评价体系;并运用耦合协调度模型探究二者之间的耦合关系。以浙江省为研究区,利用2011-2018年市域面板数据,得出2011-2018年浙江省各市水环境承载力、新型城镇化发展质量综合指数和耦合协调度。并分析其时空变化特征,得出结论如下。

(1)从时间层面看,研究期内浙江省新型城镇化发展水平逐年提高,而水环境承载力水平整体较为平稳,其增长速度滞后于新型城镇化发展;而二者耦合协调度的变化则呈上升趋势,仅在2015年前后出现短暂下降。在研究期间内,浙江省水环境承载力的提升相对滞后,说明浙江省在水环境的保护和水污染控制方面的成效相对不显著,因此未来浙江省在促进水环境承载力与新型城镇化的协调发展工作中的重点应是提升水资源利用效率和疏解水环境压力以提升水环境承载力。

(2)从空间层面看,浙江省水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调水平有明显的空间差异,协调水平较高的城市多集中于浙东北地区,呈现出“浙东北强,浙西南弱”的格局。具体分析可以发现,浙东北地区新型城镇化发展质量普遍较高,而浙西南地区的水环境承载力水平表现较好。这说明经济社会发展对水资源的需求程度高是浙东北地区水环境承载力与新型城镇化的协调程度制约因素,该地区未来应实行严格的水资源管理制度,缓解水资源短缺等问题,保障新型城镇化的持续发展。而浙西南地区新型城镇化发展不足导致协调程度不高,后期需要加快推进新型城镇化发展。

(3)从动态变化看,浙江省各市水环境承载力与新型城镇化发展的平均协调水平不断提升。具体而言,由2011年的基本协调水平提高至2018年的中级协调水平,且2018年所有城市均已达到基本协调水平及以上;同时省内各市间差异不断缩小,发展更加均衡,变化程度呈现出西南快东北慢的态势,说明耦合协调水平高的地区进一步提高建设成效的难度较大,而协调水平较差的城市进步更快,省内水环境承载力与新型城镇化发展的耦合协调水平空间差异程度正在不断缩小。在下一阶段,浙江省应依据科学发展的理念和方法,因地制宜,协同推进水环境管理和新型城镇化发展工作。 □