国内记忆电阻器行业现状分析研究

徐 敏

(重庆银行博士后科研工作站,重庆 400024)

《中国新一代人工智能发展报告2020》显示,中国人工智能国际合作论文数量持续增长,中美两国处于全球人工智能科研合作网络和产业投资网络的中心,在全球人工智能合作网络中发挥了积极作用。2019年我国人工智能领域论文发表数量达2.87万篇,比上年增长12.4%,在人工智能领域各顶级国际会议上的活跃度和影响力不断提升。此外,在近五年的全球人工智能高被引论文前100篇中,我国产出21篇,位居全球第二。我国人工智能专利申请量在2019年超过了3万件,比上年增长了52.4%。现今我国人工智能的发展虽然已经处于国际主流地位,但是仍存在部分“卡脖子”技术,软件层面有操作系统、底层代码、开发平台等,硬件层面上芯片是关键。

为布局未来人工智能的基础硬件研发,学界和工业界应就人工智能未来发展中的核心元器件提前布局,记忆电阻器就是未来人工智能发展的重要核心元器件之一。1971年,美国加州大学伯克利分校的Chua L O[1]在研究非线性电路理论过程中,从电路变量关系的对称性和完备性角度推导出除电阻、电容和电感这三大标准元件之外还存在第4种基本电路元件,并将其命名为“记忆电阻器”,又称“忆阻器”(Memory Resistor,Memristor),但在当时的现实中并未出现记忆电阻器。直至2008年,惠普公司的研究人员终于首次做出了纳米记忆电阻器件,从此掀起了记忆电阻的研究热潮[2]。记忆电阻器作为纳米级器件,具有极高的集成密度,理论上半宽为5 nm的忆阻器可达到466 GB/cm2的存储密度[3-4]。由于这种阻性非易失性存储特性的存在,可以保留计算机关机断电后的状态,而存储与运算融合的特点则有望改变当今计算机的体系结构、存储与处理信息的方式,从而提高机器的运行效率[4]。基于忆阻的随机存储器的集成度、功耗、读写速度都要比传统的随机存储器优越,其有着许多新的应用,例如忆阻硬件是实现人工神经网络突触的最好方式[5],忆阻的非线性性质可以产生混沌电路,因此其在保密通信中有了大量应用[6]。

本文以国内一流的学术文献数据库平台——万方数据知识服务平台为数据源,在其高级检索中指定文献类型为“期刊论文”,语种为“中文”,检索信息为“主题(记忆电阻)OR主题(忆阻)OR主题(阻变存储)”,发表时间截止到2021年6月,更新时间不限。通过人工阅读结果文献的题名和摘要信息,过滤和剔除掉不相关的文献,最终得到结果文献共598篇。针对这些研究文献,对数据的挖掘采用了词频统计、高频词/低频词区分、共现矩阵分析和社会网络分析等方法,分析忆阻器领域的发展现状。

1 年代与期刊研究

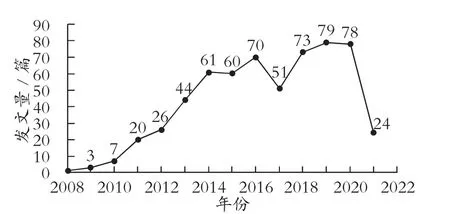

通过对忆阻器的逐年发文量数据进行分析发现(见第49页图1),国内有关于忆阻器的研究大致分为4个阶段。

图1 发文量年分布图

第一阶段是2008年—2010年,由于2008年惠普公司首次研制出了纳米记忆电阻器件,所以该阶段尽管国内的相关研究非常少,仅有11篇相关论文,但已经开始关注忆阻器的落地研究,其中2008年的论文“忆阻器的应用——电子学最新电路元件的前景评析”充分描绘了忆阻器的未来发展。2009年的论文“阻变存储器及其集成技术研究进展”系统地对忆阻器所属的阻变存储器领域进行了研究,同年的论文“忆阻器应用于人工神经网络的前景与展望”提出了忆阻器应用于人工神经网络非常具有前瞻性。该阶段为国内忆阻器研究的萌芽阶段。

第二阶段是2011年—2013年,该阶段国内有关于忆阻器的研究论文总数达到了90篇,是第一阶段的近9倍,其中在2012年发表的“忆阻器与神经元突触联系的分析”具体研究了忆阻器与人工智能以及脑科学研究中神经元突触的联系。该阶段为国内忆阻器研究的成长阶段。

第三阶段是2014年—2017年,仅4年的时间,国内有关于忆阻器的研究论文总数就达到了242篇,2016年是该时期国内忆阻器研究的高峰,发文量达到了70篇,研究主题也越来越多元,涉及混沌电路(如论文“基于蔡氏对偶电路的四阶忆阻混沌电路”)、混沌系统(如论文“基于忆阻器的时滞混沌系统及伪随机序列发生器”)、神经网络(如论文“基于忆阻器的神经网络结构分析”)、忆阻器工艺(如论文“一步掩膜法制备ZnO纳米线忆阻器”)等方面。该阶段为国内忆阻器研究的爆发阶段。

第四阶段从2018年开始至今,国内有关于忆阻器的研究每年发文量开始稳定在80篇左右(由于时间截止到2021年6月,2021年的数据不全),该阶段研究成果不但更加多元,不同领域研究成果之间的交叉程度也越来越深入,如论文“ZnO自整流忆阻器及其神经突触行为”是在忆阻器制备工艺视角下研究神经元的机制,论文“基于聚3,4-乙撑二氧噻吩:聚苯乙烯磺酸盐薄膜的忆阻元件特性分析”是在材料科学领域研究忆阻器电子元器件具备的特性,论文“氧化钽/氧化铝薄膜的阻变特性和突触特性”是在材料科学领域研究神经元突触的机制机理。该阶段有关于忆阻器的真正深入研究仍在继续,是国内忆阻器研究的成熟阶段。

由于科学研究具有很强的周期性,对于新兴技术来说,这种周期性表现为迭代螺旋式上升趋势,即从完整的生命周期来看,包含了萌芽期、成长期、爆发期和成熟期,但是新兴技术往往是一个量变引发质变的过程,对于正在发展中的技术,其在生命周期中往往遵循“萌芽期→成长期→爆发期→成熟期→……→爆发期→成熟期”过程,在爆发和成熟的不断迭代和螺旋过程中,技术发展或研究日臻完善,其最终会成为普适性技术(即长时间停留于成熟期)或被更新的技术所替代(即走向衰落期)。从忆阻器国内研究的成果可以看出,该研究领域正在进入成熟期,伴随着研究的不断突破和学科的不断交叉,未来将会形成一个又一个的爆发期,每个爆发期的论文数量会急速上升,随后进入技术积淀的一个成熟期,最终也会形成一个个螺旋上升的研究过程。

通过对忆阻器的期刊论文数据进行分析发现,相关成果共涉及235种刊物,在发文排名前5的刊物中的发文量达到135篇,在598篇论文中占比22.58%,其中仅在《物理学报》一本刊物中的发文量就达到76篇,该刊可以认为是忆阻器研究的绝对核心刊物(见图2)。

图2 文献类型及发文量图

再通过分析发现,发文量仅有1篇的刊物有131种,发文量有2篇的刊物有49种,发文量有3篇的刊物有23种,发文量有4篇的刊物有7种,发文量有5篇的刊物有9种。相比于《物理学报》单本发文76篇的情况,研究呈现出相对集中和相对分散的哑铃状结构,即国内有关于忆阻器的研究呈两极分化的趋势,既存在领域内研究过于集中于一两本核心刊物的现象,又存在研究过于分散于其他刊物的现象。对忆阻器的研究领域来讲,核心刊物发表难度过大,其他类刊物影响力较小,学术的马太效应过于明显。

2 作者研究

作者研究主要是发现高产作者和核心作者,其中高产作者是指在相关研究领域发文量较多的作者,他们往往是或将成为这个领域的专家;核心作者是指在相关研究领域发文量最多的第一作者,他们往往是或将成为这个领域的主要研究人员。对发文作者数据进行分析,598篇论文中共有1 359名作者,其中第一作者494名,表明相关的研究人员分布还是比较分散。通过作者分析,选取发文量排名前20的作者进行统计分析(见表1),发现西南大学电子信息工程学院的段书凯、王丽丹、胡小方,常州大学信息科学与工程学院的包伯成、武花干、徐权、陈墨,湘潭大学能源工程学院的曾以成、李志军,中国科学院微电子研究所的刘琦、张锋、吕杭炳、刘明,杭州电子科技大学的王光义是国内忆阻器研究领域的高产研究团队成员。其他如复旦大学的林殷茵、武汉科技大学的甘朝晖、中国人民解放军空军工程大学的冯朝文、南京师范大学的闵富红以及中国科学院宁波材料技术与工程研究所的张洪亮等都是该领域的高产作者。

表1 高产作者表 (篇)

再对发文量4篇及以上的14位第一作者进行统计分析(见表2),常州大学信息科学与工程学院的包伯成和武花干,湘潭大学能源工程学院的李志军、洪庆辉、谭志平,江南大学的段飞腾,华东交通大学的雷宇,中国矿业大学(徐州)的梁燕,南京师范大学的闵富红,西北工业大学的邵楠,张家口职业技术学院的王建军,哈尔滨工业大学的王晓媛,吕梁学院的王有刚,江西理工大学的张小红是国内忆阻器研究领域的核心作者。

表2 高产第一作者表 (篇)

通过对高产作者建立作者合作网络的共现矩阵,共有36名作者,形成了一个36×36的共现二维矩阵,矩阵的行和列分别是这36位作者,行与列相交叉的单元格为他们在发表论文中共现的次数,共现次数值越大,则表明两位作者的合作关系越紧密。通过链接这些紧密的关系可以分析出国内忆阻器研究领域的核心团队,此外共现次数值的大小还能够体现出该作者在研究团队中的重要性。通过作者研究群体的知识图谱可以发现有6个主要的学术团体,即以西南大学的段书凯、湘潭大学的曾以成、常州大学的包伯成、中国科学院宁波材料技术与工程研究所的张洪亮、中国科学院微电子研究所的刘琦、中国人民解放军空军工程大学的冯朝文为代表的核心研究团队。在分析每个作者与其他作者的联结数量以及联结权重,建立研究团队热力图的过程中,可以获得不同研究团队的研究集中度和辐射广度,其中西南大学的段书凯团队研究强度在忆阻器的研究集中度上最高,常州大学的包伯成团队尽管研究集中度不是最高,但是在热力辐射范围上要稍高于其他研究团队,这表明团队成员相对其他较为广泛。

3 热点主题研究

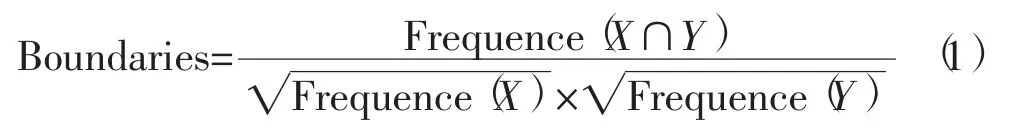

在学术成果中,关键词是研究人员利用自己的背景知识、主观经验和个人理解浓缩提炼出来的可以反映研究主体内容和关注点的主题词汇。在学术热点研究领域,对关键词的词频计算是最直接和有效发现研究热点的方法,即通过高频关键词和低频关键词的区分来分析并找出本领域研究人员都在关注的热点。其实早在1973年,Donohue等利用文献计量学的方法分析了科学文献,提出了科学文献中高频词和低频词的界分公式。但是由于现代学术研究交叉越来越频繁,其早期提出的计算公式已不适用于现在[7]。本研究利用Ochiia系数的计算构建关键词共现相关系数矩阵,选取与“忆阻器”“阻变存储器”“忆阻”计算值大于1的热点重要关键词,Ochiia系数的计算公式为

式中:Boundaries是热点重要关键词与普通关键词分界的阈值;Frequence(X∩Y)是关键词X与关键词Y共现的词频;Frequence(X)与Frequence(Y)则分别指关键词X与关键词Y出现的总词频。在本次研究中,经过统计计算,发现与“忆阻器”“阻变存储器”“忆阻”3个词Ochiia系数大于1的关键词共有80个,这些词作为忆阻器研究领域的最核心热点,代表了忆阻器研究成果的主要特征。高频关键词如下:混沌电路、神经网络、突触、人工神经网络、突触可塑性、PSPICE、混沌系统、等效电路、蔡氏电路、仿真、交叉阵列、非线性、动力学行为、动力学特性、分数阶、人工突触、忆容器、SIMULINK、伏安特性、电路仿真、RRAM、脉冲激光沉积、灵敏放大器、第一性原理、原子层沉积、氧化还原反应、氧化铪、非挥发性存储器、高密度应用、可堆叠、开关比、选通管、无源交叉阵列、阻变材料、退火、光电子能谱、阻值窗口、阻变性能、二维原子晶体、原子晶体、ZnO、平衡点集、忆阻机理、无源元件、蕴含逻辑、联想记忆、脉冲时间依赖可塑性、吸引子共存、突触电路、电路设计、导电细丝、非易失存储器、阻变机制、三维集成、氧空位、低功耗、电阻转变、多值存储、氧化钽、非易失性存储器、细胞神经网络、阻变机理、时滞、同步、Lyapunov指数、MULTISIM、分段线性、脉冲神经网络、SPICE、Memristor、逻辑门电路、忆阻神经网络、频率特性、阻变、分岔、稳定性、非易失性、乘法器、时变时滞、逻辑运算。

利用之前建立的关键词共现相关系数矩阵,绘制热门关键词之间的关系,可以发现这些热点研究方向之间的交叉关系,关键词之间的共现次数越大,则表明这两个研究方向越接近,未来也越容易出交叉成果。

从研究热点网络图(见图3)发现,与忆阻器相关的研究有以下方向,一是忆阻器的仿真和模拟,主要集中在忆容器、PSPICE和SPICE等方面的热点;二是磁控忆阻器,主要集中在等效电路、电路特性、频率特征等方面的热点;三是混沌系统及混沌电路,主要集中在忆阻混沌系统、Lyapunov指数、细胞神经网络等方面的热点;四是忆阻人工神经网络,主要集中在突触、人工突触以及突触可塑性等方面的热点;五是动力学分析,主要集中在动力学行为、低功耗以及稳定性等方面的热点。除了以上各部分与忆阻器相关的研究之外,另一大类主要是与阻变存储器相关研究,其主要集中在忆阻材料相关研究(氧空位)、阻变的机制机理等方面的热点。

图3 热点网络图

4 结束语

本文通过词频统计、高/低频词区分、共现矩阵和社会网络等方法分析万方数据知识服务平台中关于记忆电阻器的相关期刊论文,对国内记忆电阻器研究的年代与期刊分布、作者团队分布和研究热点发现等方面进行了分析,了解国内记忆电阻研究领域的发展现状,可以为未来人工智能核心元器件布局提供借鉴。