寒区隧道抗防冻设计标准研究

马志富, 杨昌贤

(中国铁路设计集团有限公司, 天津 300308)

0 引言

工程实践表明,由于环境气温出现周期性剧烈的正负温变化,大量寒区交通隧道运营后易出现冻害问题,一般表现为衬砌结构和附属设施挂冰、排水沟冰塞、路面(道床)积冰、结构开裂等,严重时甚至会出现剥落、掉块,既危及行车安全,又影响隧道的使用功能和耐久性。因此,针对寒区隧道,开展抗防冻专项设计意义重大。

近年来,针对寒区隧道的冻害问题,我国工程技术人员开展了隧道抗防冻相关技术攻关,取得了系列技术的进步,大大降低了寒区隧道的冻害风险。例如: 高焱等[1]通过调研分析156座寒区隧道的冻害资料,提出按地理位置将隧道寒区划分为高纬度地区和高海拔地区,以最冷月平均气温和冻结深度为分区指标,将寒区细分为5个亚区,并探讨了不同亚区的隧道保温排水技术; 马志富等[2-4]基于最冷月平均气温和年平均气温的高纬度和高海拔寒区铁路隧道设计分区,并结合分区提出相关的抗防冻技术要求; 贾辉[5]根据隧道内自然风流成因的不同,提出将不同寒区隧道划分为自然风主导型、热位差主导型、自然风与热位差共同主导型、大气气压梯度影响型4类,并提出按隧道洞内最冷月平均气温为-3 ℃、最冷日平均气温为0 ℃作为洞内分区阈值,将1条长大隧道沿纵向划分为防寒强影响区、弱影响区和无影响区; 秦小军[6]提出按最冷负温值和冻结时间将单座隧道沿纵向按温度梯度划分为强影响区、中影响区、弱影响区和无影响区; 谭贤君等[7]、夏才初等[8-9]、叶朝良等[10]、王志杰等[11]分别依托不同的隧道工程或基于不同的边界条件,开展了寒区隧道保温层设防长度的研究; 郑波等[12]通过多高海拔雀儿山运营公路隧道洞口段开展温度实测,提出隧道洞口保温层铺设长度取900 m; 罗彦斌[13]采用综合评判的方法,以最冷月平均气温、冻结深度、地下水的赋存与补给、地下水渗入隧道情况作为评价指标,将新建隧道的抗冻设防等级划分为5级; 孙兵[14]根据隧道穿越冻土的不同位置,提出将寒区隧道分为5类,分别从衬砌冻胀力作用等级、洞内结冰影响正常使用等级、混凝土结构冻融环境下的结构耐久性和混凝土冻害疲劳强度4个方面,对寒区隧道冻害等级进行划分,并据此提出了寒区隧道冻害设防等级划分标准; 苑郁林等[15]提出将寒区隧道的围岩划分为冻融围岩和永冻围岩,并考虑围岩冻融敏感度将隧道围岩划分为敏感型冻融围岩、非敏感型冻融围岩、敏感型永冻围岩和非敏感型永冻围岩4个子类; 周小涵[16]通过数值模拟方法比较分析不同自然风和活塞风情况、不同运营年份隧道围岩温度的纵向分布情况后,提出寒区隧道抗冻设防的合理范围; 李磊[17]采用文献分析调研了冻土隧道冻害的特征、原因以及发生的位置,分析推导了多年冻土隧道洞口段的抗冻设防长度计算公式。

总结上述针对寒区隧道开展的技术研究,一类主要考虑不同地理位置或因长大隧道沿纵向回温明显的分布规律而开展相应的寒区隧道设计分区研究,而另一类则主要针对寒区隧道抗防冻设防长度标准开展研究。因此,基于寒区隧道设计分区的抗防冻设计标准是进一步提高寒区隧道技术的方向。

本文通过调研、分析及测试等方法,拟结合地理位置提出寒区隧道设计分区,总结目前我国寒区交通隧道的抗防冻技术现状,通过结合现场实测运营铁路隧道洞内温度沿纵向的分布规律,分析寒区隧道抗防冻设计的主导因素。

1 寒区概述

1.1 寒区地理分布概况

考虑寒区的环境气温长时间处于0 ℃以下,位于寒区的隧道可能处于多年冻土、季节性冻土或非冻土地层。而相关研究表明,全球冻土的分布具有明显的纬度和垂直地带性规律,主要分布于南北半球的中、高纬度地区,以及部分低纬度高海拔地区,如地处高纬度的俄罗斯和加拿大等国家和地区,大部分区域分布多年冻土,而地处中低纬度的青藏高原,是我国多年冻土分布的主要区域。

1.2 我国寒区的地理分布情况

相关研究[18]表明,我国的寒区分布十分广泛。其中,多年冻土面积约为215.0×104km2,季节性冻土面积约为514.0×104km2。具体从地理位置分析,我国寒区主要位于东北三省和内蒙古东北部及华北北部,西北的甘肃、青海、新疆(其中准噶尔盆地、塔里木盆地和河西北部的沙漠地区除外),西南的西藏、川西的阿坝、甘孜、云南的滇北、玉龙山和高黎贡山的北部等地区[19]。

东北寒区属于低山高纬度寒区,虽然海拔不高,但由于纬度高,受北冰洋寒潮及蒙古高压的影响,寒季盛行西北风,形成半年持续低温、干冷多雪的特征,气温变化剧烈,是我国最寒冷的自然区域;而以青藏高原为主的西部寒区属低纬度高海拔寒区,虽然纬度低,深居内陆,但地势高亢,受高空西风环流控制,在对流层地层并受高原季风影响,冬季高原面上的大气层相对同高度的自由大气是个冷源,形成青藏冷高压,盛行反气旋环流。

2 寒区隧道的设计分区

随着我国社会经济的快速发展,隧道节能环保的理念日益凸显。为适应隧道设计时因地制宜的要求,达到节能环保的目的,寒区隧道应考虑由于不同地区的气候差异产生的不利影响。

以铁路隧道为例,寒区分为微冻地区(最冷月平均气温为-3~2.5 ℃)、寒冷地区(-8~-3 ℃)和严寒地区(≤-8 ℃)。在华北、东北高纬度寒区工程设计中,微冻地区一般无须采取工程措施,寒冷地区采取一般的防寒措施即可防止冻害,严寒地区是抗防冻的主战场,需要采取系统的抗防冻措施才能减轻冻害风险。但高纬度严寒地区范围很广,覆盖了内蒙古及东三省的大部分地区。随着纬度的增高,严寒程度差别很大,隧道抗防冻需根据严寒程度的不同进行差异化设计,才能体现设计的针对性,因此采取分区设计是必要的。

同理,对于高海拔寒区,目前规范按照最冷月平均气温的3档划分方法,也不能充分体现设计的针对性,因此进行分区设计更为合理。

2.1 东北高纬度寒区隧道设计分区

我国高纬度寒区以东北地区和华北北部为代表,纬度为北纬40°~52°,最冷月平均气温为-28~-3 ℃,年平均气温为-4~12 ℃,近地表不受环境气温影响的恒温带温度为-1~15 ℃,即年平均气温约低于恒温带温度3 ℃。东北高纬度寒区大部分处于季节性冻土范围,仅在大兴安岭及长白山山区海拔超过1 200 m的局部范围分布多年冻土。根据黑龙江、吉林、辽宁、内蒙中东部、山西北部及河北北部(含京津)等地区的气象要素,并结合这一区域内既有交通隧道的抗防冻技术和出现的冻害情况等[3-4],可将高纬度寒区隧道划分为5个分区。高纬度寒区隧道设计分区如表1所示。

表1 高纬度寒区隧道设计分区

2.2 高海拔寒区设计分区

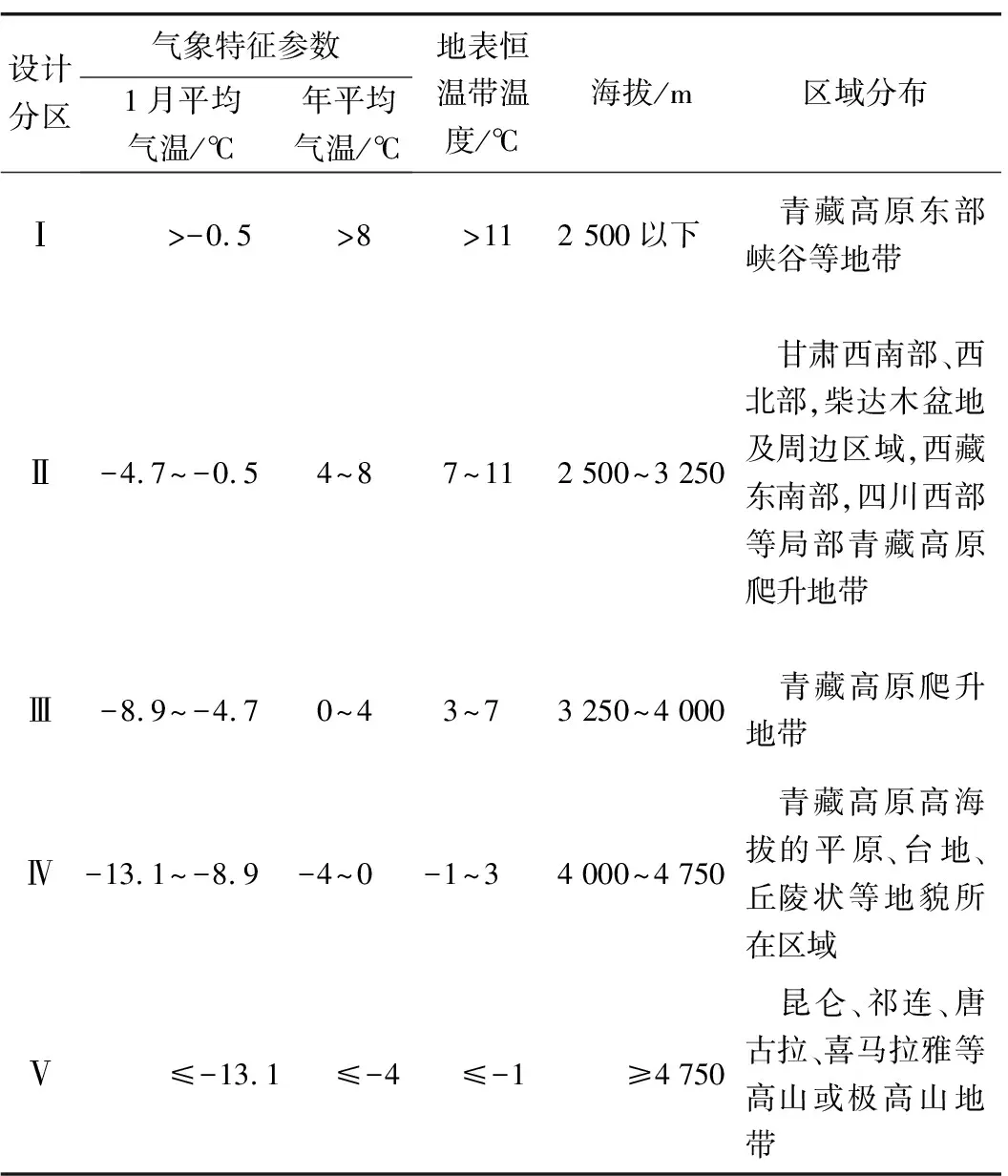

我国的青藏高原深居内陆,地势高亢,是典型的高海拔寒区。高原东南部山体雄伟,河流深切,其西北部则地势平缓,呈现大范围的无人区,季节性冻土广泛分布,出现多年冻土的海拔基本稳定在4 500~5 000 m以上,海拔超过5 000 m的地区,表层土壤虽有冻融,但变温带内的温度难以达到冰点以上。因此,高海拔寒区气候随高度垂直变化明显,季节性冻土广泛分布、多年冻土连片分布的地域特点是隧道工程抗防冻面临的重要技术难题。结合海拔、气象特征参数等,类比高纬度寒区隧道设计分区,可将高海拔寒区隧道划分为5个分区。高海拔寒区隧道的设计分区如表2所示。

表2 高海拔寒区隧道的设计分区

东北高纬度寒区是我国最寒冷的区域,参考建筑行业并结合相关隧道冻害情况提出了高纬度寒区隧道的设计分区;而以青藏高原为代表的高海拔寒区,具有最冷月平均气温不低、年平均气温较低的气候特点,类比高纬度寒区提出了高海拔寒区隧道设计分区。上述分区的合理性,需结合工程实践进一步验证优化。

3 寒区隧道抗防冻设计理念与标准现状

3.1 寒区隧道抗防冻主要设计理念

地下水由于持续的负温能量累积而结冰,是寒区隧道产生冻害的必要条件,因此,针对寒区隧道的冻害问题,防止隧道周围的地下水结冰是寒区隧道抗防冻技术的核心理念。

为了防止隧道周围地下水结冰,以达到预防冻害的目的,一方面充分利用隧道所在地区的地温条件,通过设置保温水沟、中心深埋水沟和防寒泄水洞等防冻型排水设施,从而使隧道周边的地下水通畅排导;另一方面,通过阻断负温能量传入衬砌背后入手,采取设置保温层等措施,尽量保持隧道衬砌背后不出现负温区域。

寒区近年开通运营隧道的工程实践表明,由于寒区剧烈的温度变化,尤其是由较大负温差引起的温度拉应力作用,导致结构出现“锯齿形”的环向裂纹,不利于结构的耐久性。因此,防止温度应力对隧道结构产生破坏,是寒区隧道结构抗冻的主要目标。

针对结构抗冻,寒区铁路隧道采用加强结构、设置温度变形缝等措施;寒区公路隧道则通过加强结构、衬砌表面外贴保温层等措施。

此外,部分运营隧道产生冻害后,冬季通过对排水系统采取主动加热等方式融化结冰治理冻害,效果显著。

3.2 寒区公路隧道相关技术标准现状

3.2.1 技术标准概况

目前,国内公路行业在编制寒区隧道专项技术标准方面暂处于领先地位,发布了青海省地方标准DB 63/T 1674—2018《多年冻土区公路隧道技术规范》。四川省公路有关部门依托川西高原公路隧道的设计、施工,形成了《川西高原公路隧道设计与施工技术指南》[20]。此外,交通运输部和工程建设标准化协会也分别形成了《寒区公路隧道技术规范》征求意见稿。

在此基础上,交通部发布的JTG/T D31-06—2017《节性冻土地区公路设计与施工技术规范》[21]对季节性冻土区隧道的设计与施工提出了相关技术要求。JTG 3370.1—2018《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》[22]和JTG/T D70—2010《公路隧道设计细则》[23]均对多年冻土隧道设计以及寒冷和严寒地区隧道排水设计做了相关规定。

3.2.2 《多年冻土区公路隧道技术规范》

3.2.2.1 主要内容

《多年冻土区公路隧道技术规范》从高海拔高寒地区多年冻土公路隧道的建设条件调查、隧道总体设计、建筑限界及内轮廓、支护结构设计与施工、防排水设计与施工、隧道开挖、隧道防寒保温设计与施工和隧道施工机械配套技术等方面提出了详细的技术要求。

该规范提出了保温水沟设防长度标准: 当最冷月平均气温为-10~-15 ℃,且隧道长度小于1 000 m时,隧道通长设置保温水沟;当最冷月平均气温为-10~-12 ℃,且隧道长度大于1 000 m时,分别在低洞口端设置长200~400 m和在高洞口端设置长150~300 m的保温水沟;当最冷月平均气温为-12~-15 ℃,且隧道长度大于1 000 m时,分别在低洞口设置长300~500 m和在高洞口设置长250~450 m的保温水沟。

3.2.2.2 需进一步完善的内容

虽然该规范涵盖了多年冻土和季节性冻土,但排水系统防冻采用季节性冻土区设防思想,设防长度则需通过对隧道长度、水量大小、水温、主导风向、水沟坡度等因素综合分析确定。

可以看出,该规范尚需在多年冻土和季节性冻土隧道的抗防冻措施方面进一步研究细化,对排水系统设防长度主导因素方面进一步研究深化。

3.2.3 《川西高原公路隧道设计与施工技术指南》

3.2.3.1 主要内容

《川西高原公路隧道设计与施工技术指南》提出了川西高原公路隧道分类,隧道结构、通风及供氧计算,隧道勘察、隧道总体设计、结构设计、通风及供氧设计,隧道施工通风、制氧供氧和冬季施工,建筑材料性能要求等。

3.2.3.2 需进一步完善的内容

1)提出了川西高原公路隧道海拔分级标准,但样本容量偏少,有待进一步结合工程实践深化研究。

2)提出了建立新气象观测站时,观测周期不小于1个气象年,且应与本地既有气象资料进行校核,气象资料统计年限不小于10年。由于单一的气象数据具有一定的偶然性,因此,世界气象组织一般规定,气象特征资料统计的最短年限为30年。因此,气象参数的合理性有待进一步研究确定。

3)在保温层设防长度计算中,推荐并引入黑川希范公式,并结合川西已运营的10余座公路隧道实测结果,提出了不同风向、风速条件下保温层设防长度的建议值。考虑提出该建议值的样本容量相对较少,该设防长度仍需结合海拔、隧道长度、坡度、风向等进一步验证。

3.2.4 《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》

3.2.4.1 主要内容

《季节性冻土地区公路设计与施工技术规范》提出了隧道抗冻设防等级、抗冻保温构造、衬砌结构抗冻设计、防水和排水设计、保温层施工等相关技术要求。

3.2.4.2 需进一步完善的内容

1)该规范提出了无电伴热时隧道保温隔热设防长度标准,但其最冷月平均气温最低值为-20 ℃,隧道最长为3 000 m。对于最冷月平均气温低于-20 ℃或长度大于3 000 m的隧道,其设防长度有待进一步研究确定。

2)该规范要求对抗冻设防等级为一级、二级的隧道区段,衬砌结构设计应考虑冻胀力荷载影响,但关于冻胀力的计算方法尚需进一步研究确定。

3)该规范提出了基于抗冻设防等级的排水设施冻害预防措施,而排水设施的设防长度标准有待进一步研究明确。

3.2.5 其他相关的公路规范

3.2.5.1 主要内容

JTG 3370.1—2018《公路隧道设计规范 第一册 土建工程》和JTG/T D70—2010《公路隧道设计细则》从多年冻土基本性质、隧道位置选择、洞口位置确定、衬砌结构、防排水、保温隔热层、施工等方面对多年冻土隧道设计提出了技术要求,并从保温水沟设计、中心深埋水沟设计、防寒泄水洞设计对寒冷和严寒地区隧道排水设计提出了系列要求。

3.2.5.2 需进一步完善的内容

《公路隧道设计细则》提出了2个关于冻胀力的计算公式,但夏才初等[24]经研究分析后认为2个公式均与实际情况不相符合。

3.3 寒区铁路隧道相关技术标准现状

3.3.1 设计规范

3.3.1.1 主要内容

由于地域差异大,不同功能及不同速度的铁路类型多,以及寒区铁路隧道规模相对较小等原因,铁路行业至今未形成寒区隧道专项技术规范、规程等。TB 10003—2016《铁路隧道设计规范》[25]从隧道所处气候环境分类、抗冻设防段设计、防寒排水设计等方面提出了原则性的基本规定。

TB 10005—2010《铁路混凝土结构耐久性设计规范》[26]针对冻融环境作用下隧道衬砌混凝土的性能指标提出了相关技术要求。

3.3.1.2 需进一步完善的内容

1)规范[25]要求按照最冷月平均气温确定防寒措施及设防长度,能够适应高纬度寒区,但对高海拔寒区的适应性有待进一步研究。

2)规范[25]提出了冻融环境等级标准,能够适应洞门及洞外的结构工程,但对隧道洞内结构的适应性有待进一步研究。

3)规范[25]提出了洞口段排水系统防冻及结构抗冻的设防长度,但属于粗线条的要求。为增强其适应性,尚需进一步深化研究并细化要求。

4)规范[25]要求严寒及寒冷地区受冻害影响的隧道段应考虑冻胀力,但未明确冻胀力如何确定。

5)规范[25]对保温层缺乏要求,考虑铁路隧道运营特点、高速列车风对隧道内附属构筑物的影响等因素,寒区隧道衬砌表面一般不设置保温层。位于多年冻土区的寒区铁路隧道,初期支护与二次衬砌之间设置保温层,实践证明对防止冻土融化是有效的。对于季节性冻土隧道,初期支护与二次衬砌之间设置保温层后,其实施效果尚有待实践验证。

3.3.2 施工规范

3.3.2.1 主要内容

Q/CR 9604—2015《高速铁路隧道施工技术规程》[27]和Q/CR 9653—2017《客货共线铁路隧道施工技术规程》[28]分别对高原冻土和多年冻土隧道施工提出了相关技术要求。Q/CR 9250—2020《铁路隧道衬砌施工技术规程》[29]则对寒区隧道初期支护、防水层和二次衬砌混凝土等方面分别提出了技术要求。

3.3.2.2 需进一步完善的内容

1)规范[27-29]对寒区防排水系统施工提出了相关要求,但对影响施工安全、质量的具体工艺工法,需结合寒区隧道施工经验进一步细化。

2)规范[27-29]对结构抗冻的技术要求主要限于冬季施工管理及混凝土入模温度控制等方面,但对提高寒区抗冻性能有益的低收缩混凝土、施工工艺控制等方面尚需进一步研究。

3.4 寒区水工隧洞相关技术标准现状

GB/T 50662—2011《水工建筑物抗冰冻设计规范》[30]、NB/T 35024—2014《水工建筑物抗冰冻设计规范》[31]针对水工的渠道与渠道衬砌抗防冻设计提出了相关技术要求。

3.5 其他与寒区相关的技术标准

GB/T 50476—2019《混凝土结构耐久性设计标准》[32]、JGJ 55—2011《普通混凝土配合比设计规程》[33]等针对冻融环境条件下的混凝土的抗渗、抗冻、掺合剂指标等提出了相关规定。

综上所述,寒区隧道抗防冻设计理念及标准现状如下:

1)寒区隧道抗防冻设计的核心理念是围绕隧道构建保温排水系统,确保隧道周边的地下水及时、畅通地疏排。采用加强衬砌、提高结构抗冻性能、设置保温层等措施,是寒区隧道结构抗冻设计的主要原则。

2)排水系统防冻方面,寒区公路及铁路隧道规范、标准均根据所在地区不同的最冷月平均温度,分别采用保温水沟、中心深埋水沟和防寒泄水洞等措施;但对于保温排水设施的设置长度方面,各类标准尚需进一步研究完善。

3)衬砌结构抗冻方面,寒区铁路隧道采用加强结构、设置温度变形缝等措施;寒区公路隧道则采用加强结构、衬砌表面外贴保温层等措施。

4)对寒区隧道冻胀力的认识有待进一步研究。

4 抗防冻设计措施及研究优化方向

4.1 设计措施

4.1.1 主要设计原则

1)隧道位置宜避免洞口及洞身以浅埋方式长段落穿越大型沟谷,并宜减少穿越断层、节理密集带等富水地层,隧道宜避免穿越长段落的黏性土、泥岩等地层。

2)隧道洞口宜选择在背风向阳、不易积雪、便于排水的位置。

3)寒区隧道内的纵坡不宜小于5‰,当纵坡小于5‰时,隧道内的排水系统除应进行正常的防寒保温系统设计外,还应采取其他加强保温排水的措施。

4)有条件时,长隧道宜尽量采用人字坡。

5)隧道的防排水设计除遵循“防、排、截、堵结合,因地制宜,综合治理,保护环境”的原则外,还应结合项目所在地的气候条件、工程与水文地质、环境条件等影响因素,遵循“防寒可靠、排水通畅、施工方便、维护易行、节能环保”的原则,采取切实可靠的设计、施工措施。

6)当隧道衬砌背后出现负温区且地下水补给来源充足时,可采用以“防寒堵水”为主要目的的径向注浆或超前注浆,在隧道初期支护外侧的围岩体中构建一个封闭的防渗圈。

7)为防止寒区隧道排水系统发生冻害,保证隧道排水通畅,应结合气候条件和地下水发育程度制定针对性的保温防冻措施。

8)寒区隧道洞口附近存在冻害地段应设置抗冻设防段,抗冻设防段二次衬砌应采用防水钢筋混凝土,并设置温度伸缩缝。

9)寒区隧道的拱墙和仰拱衬砌,仰拱填充及侧沟的施工缝或变形缝等应上下贯通对齐;当铺设无砟轨道时,无砟轨道底座伸缩缝与上述接缝亦应上下贯通对齐。

10)当隧道洞门墙基础位于冻胀性地层时,应将洞门墙基础底面埋置于冻结线以下0.25 m处;当冻结线较深时,采取基底换填处理等措施,确保洞门墙基底安全。

11)隧道洞口浅埋段位于冻胀性敏感性高的围岩地段时,宜优先采用明挖法施工,并采用非冻胀性材料回填。

4.1.2 主要工程措施

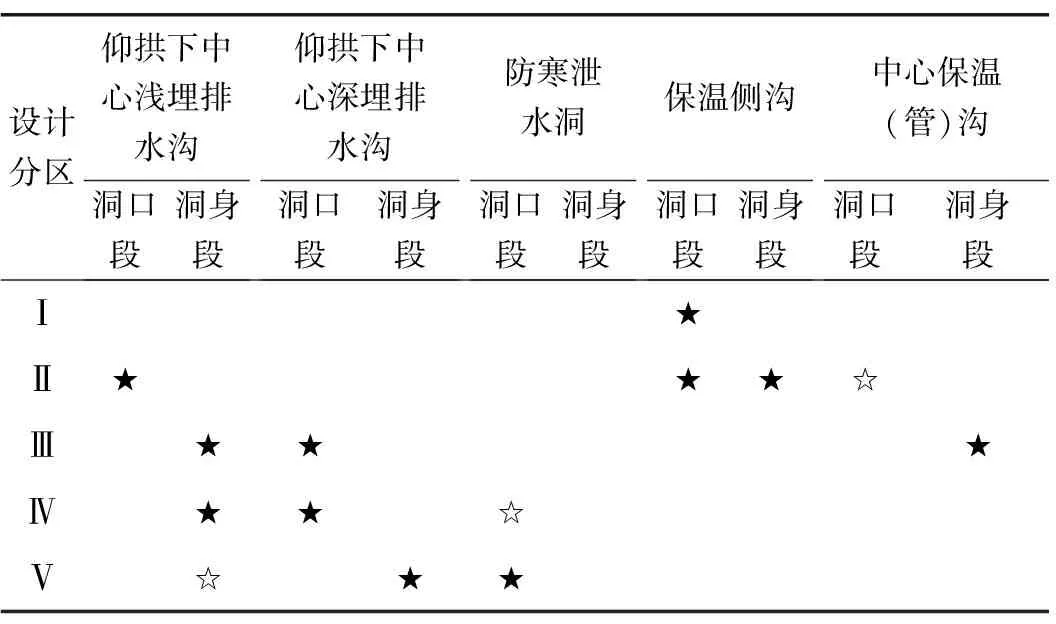

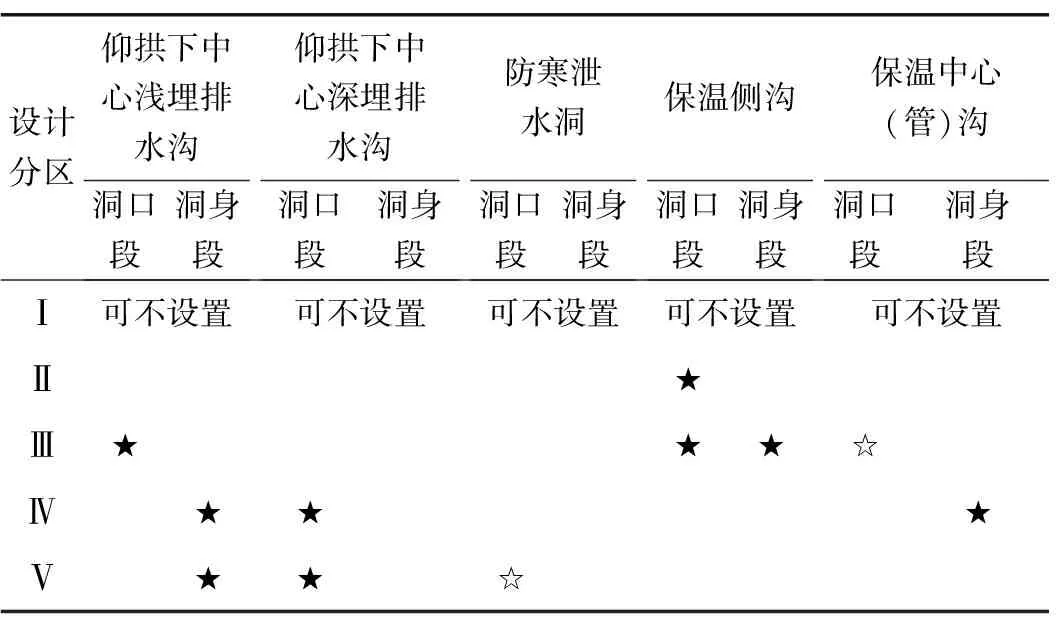

寒区隧道洞口附近存在冻害地段,应设置结构抗冻设防段和保温排水系统防冻设防段,结合寒区隧道工程经验、相关规范要求,并考虑两洞口气压差的影响,提出高纬度寒区和高海拔寒区隧道低洞口结构抗冻设防和保温排水系统防冻设防建议长度(见表3和表4),同时提出高纬度寒区和高海拔寒区低洞口保温排水系统防冻设施类型选择(见表5和表6)。与之相对,寒区隧道高洞口的抗防冻设防长度可在此基础上适当缩短。

表3 寒区隧道低洞口结构抗冻设防建议长度一览表

表4 寒区隧道低洞口保温排水系统防冻设防建议长度一览表

表5 高纬度寒区隧道低洞口保温排水设施类型选择一览表

表6 高海拔寒区隧道低洞口保温排水设施类型选择一览表

由表3—6可知,高纬度寒区和高海拔寒区设防长度及保温排水设施类型的差异,主要考虑了我国高纬度寒区和高海拔寒区的地形、地温等差异对隧道工程的影响。以华北和东北为代表的高纬度寒区,隧道所在地区一般为低山丘陵地貌,隧道埋深变化较小,沿隧道纵向的地温变化梯度小。而以川藏线为代表的高海拔寒区,隧道一般通过高亢的山体,隧道埋深变化较大,沿隧道纵向地温变化梯度大。

上述提出的设防长度等标准,需在今后的工程实践中进一步验证与优化。

4.2 研究优化方向

4.2.1 基础研究

4.2.1.1 深化寒区隧道设计分区研究

由于我国的寒区分布十分广泛,目前初步提出了高纬度寒区和高海拔寒区设计分区标准。对同一高纬度地区不同海拔条件隧道的差异,同一高海拔地区不同纬度条件隧道的差异,有必要进一步开展设计分区细化研究。

4.2.1.2 开展运营隧道洞内温度场相关基础研究

寒区隧道施工及贯通后,洞内受外界环境温度影响以及自然通风、机械通风、活塞风等作用,加剧了洞内空气与隧道结构和围岩等的对流传热,打破了洞内及周边一定范围围岩构成的温度场的平衡,隧道洞内及围岩的温度场随之发生改变。寒区隧道洞内及围岩温度场的变化规律,直接关系寒区隧道抗防冻设防长度标准。目前已有一定的测试数据,但样本数量总体偏少。

因此,进一步开展大范围的寒区运营隧道洞内温度场、风速和围岩温度场等的测试研究,确定相关变化规律,对科学制定寒区隧道抗防冻设计标准是十分必要的。

4.2.1.3 加强隧道冻胀力研究

目前,《公路隧道设计细则》提出了2个冻胀力的计算公式。其中,基于含水风化层冻胀模型的冻胀力公式,在推导时假定只有含水风化层才产生冻胀,且冻结风化层外的未冻结围岩为刚性约束,冻胀变形仅单向衬砌方向发展,与实际情况可能不完全相符;而基于冻融圈整体冻胀模型的冻胀力公式,推导时基于平面应变假设,但在推导过程中却误用了平面应力状态的控制方程,与实际情况也不相符[24]。而铁路隧道则未明确冻胀力的确定方法,这些情况均对寒区隧道抗防冻设计产生较大影响。因此,需进一步开展寒区隧道冻胀力的研究。

4.2.2 保温排水防冻设防

4.2.2.1 深化保温排水设防长度研究

目前,寒区隧道抗防冻设计参考规范少,设计时主要依赖既有经验和参考类似工程,对保温排水设防长度的选择存在一定的随意性,同一地区的不同工程存在较大偏差。这种情况一方面造成部分工程由于措施不足,使得隧道运营后出现不同程度的冻害;另一方面部分工程则由于措施过度,增加了施工难度、工程造价及运营维修成本。因此,基于设计分区,结合隧道温度场的系统测试研究,确定寒区隧道保温排水系统设防长度及设防措施。

4.2.2.2 细化注浆堵水设计

抗冻设防段,一般要求在地下水发育段采用围岩径向注浆防水,实际对指导现场作用不大。因此,在注浆防水段设置1个年度的观察期,动态调整注浆段,做到“因地制宜,综合治理”。

4.2.2.3 细化保温排水系统设计

1)保温水沟、深埋中心水沟采用预制管拼装时,常因连接不当而导致管节不平顺、错位等,易出现排水不畅、接头漏水,进而产生冻害,因此确保排水通畅管节的线性及接头设计需进一步细化。

2)环向盲管采用深埋方式的保温设计,对施工工序及进度产生的影响很大,研究埋置于喷射混凝土内的保温盲管或排水板式保温盲管,是环向盲管保温排水的方向。

3)中心深埋水沟在设防长度内均采用同一深度,与隧道内逐步升温的特征和规律不协调。研究设防长度内不同中心深埋水沟的不同埋置深度,对降低施工难度,减小工程风险,提高作业效率,节约工程投资等十分有利。

4)一般情况下,防寒泄水洞设置在隧道正下方。近年来,部分项目由于结合平导等原因,将泄水洞设置在隧道一侧。设置于一侧的防寒泄水洞,研究细化与正洞排水系统的连接设计,是实现泄水洞有效泄水,防止正洞内结冰的重点。

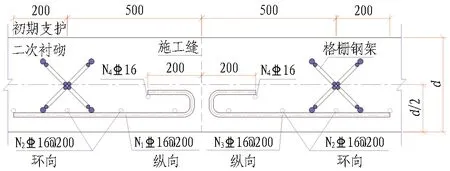

4.2.3 结构抗冻设防

寒区隧道结构抗冻设防段,一般采用曲墙带仰拱的复合式衬砌,衬砌结构配筋;衬砌结构拱墙、仰拱部位与仰拱填充、侧沟、无砟轨道底座等结构的环向施工缝(或变形缝)均统一于1条环缝,从而减轻温度应力对隧道结构的影响。但寒区隧道需进一步研究如下问题:

1)研究寒区隧道衬砌混凝土裂缝控制技术。混凝土结构的开裂对其耐久性影响极大,分析其产生的原因可能与材料、施工工艺、结构构造、环境温度等密切相关,尤其是位于寒区由较大负温差引起的温度应力作用不容忽视,应进一步从结构构造、工艺等方面研究混凝土裂缝控制技术,消除对结构耐久性的不利影响。

2)研究隧道衬砌接缝结构构造,确保接缝处的结构质量,满足隧道耐久性的要求。隧道接缝构造加强示意如图1所示。

图1 隧道接缝构造加强示意图(单位: mm)

4.2.4 配套设备及工艺

与一般地区隧道相比,寒区隧道增加了诸多抗防冻措施,与之对应的施工工艺水平要求高,质量控制难度较大。寒区隧道在抗防冻措施的实施过程中,主要存在如下问题:

1)中心深埋水沟、泄水洞及配套检查井等施工条件差,质量控制难度较大。

2)保温层在含水条件下保温能力不足。

3)衬砌混凝土浇筑及防水板铺设施工工艺控制不到位,易导致衬砌背后空洞、厚度及强度不足、施工冷缝等缺陷。

4)施工养护不到位,衬砌易出现开裂。

5)运营维护不当,排水系统堵塞后易产生冻害。

因此,需研发适用于寒区隧道保温排水的专业施工设备、新型保温材料、衬砌施工及养护的成套施工工艺,以及排水系统的维修养护设备,对实现寒区隧道的设计目标、保障隧道工程的安全是必要的。

5 寒区隧道抗防冻设防长度主导因素研究

为实现节能环保、便于维修的目的,寒区隧道抗防冻设计的关键在于洞口保温排水系统的防冻设防和结构抗冻设防技术,而抗防冻设防长度标准的确定取决于洞内温度场的分布规律。相关研究表明,影响寒区隧道洞内温度场分布的因素可能包括隧道所在地理位置、洞口相对高差、平纵线型、主导风向与线路走向的关系、洞内风速、围岩地温场、渗流场、列车活塞风作用等,由于缺少温度场实测数据,目前对寒区隧道内温度场分布影响的主导性因素难以形成统一的认识。

此外,即将全面开建的川藏铁路隧道工程数量巨大,且线路大致为东西走向,坡度为由低至高。沿线出现了许多位于高海拔寒区的大坡度单坡隧道,局部洞口相对高差甚至超过几百米。

为了进一步研究寒区隧道两端洞口设防长度的差异,开展寒区隧道抗冻设防长度主导因素研究,对进一步细化设计标准是必要的。

本文选择的东北高纬度寒区隧道已开通运营,线路大走向均为西—东向的哈牡客专鲜丰隧道和牡绥铁路双丰隧道,分别开展持续1个冬季的洞内温度测试数据进行分析研究,以期总结影响寒区隧道抗防冻设防长度的主导因素。

5.1 工程概况

5.1.1 鲜丰隧道

哈牡客专鲜丰隧道进口位于哈尔滨市阿城区辖大岭乡鲜丰村正南方向约1 km处,出口位于利民村西北方向约0.6 km处。隧道起讫里程为DK62+730~DK67+075,全长4 345 m,洞身最大埋深约127 m,是速度为250 km/h的高速铁路双线隧道。隧址区最冷月平均气温为-18.4 ℃,隧道于2018年12月底正式开通运营。

隧道线位大致为西北—东南走向,与冬季主风向基本一致。隧道平面与纵坡示意如图2所示。隧道为单面上坡,进、出口相对高差为36.9 m。

图2 鲜丰隧道平纵示意图(单位: m)

5.1.2 双丰隧道

牡绥铁路双丰隧道位于黑龙江省东宁县。隧道起讫里程为DK461+741~DK468+978,隧道全长7 237 m,洞身最大埋深约140 m,是速度为200 km/h客货共线双线隧道。隧址区最冷月平均气温为-18.1 ℃,隧道于2015年12月底正式开通运营。

隧道线位大致为西西北—东东南走向,与冬季主风向基本一致。隧道平面与纵坡示意如图3所示。隧道按人字坡设计,进、出口相对高差为-56.48 m。

图3 双丰隧道平纵示意图(单位: m)

5.2 洞内温度测试方案

1)为便于定位,自隧道洞口附近第1个检查井开始,沿洞身方向每间隔16个检查井(约480 m)布置1个洞内温度测试断面。

2)每个测试断面上布设1个洞内温度测点,温度测试仪器按每30 min自动记录1次数据设置。考虑洞内均运营高速列车,为保证运营安全,可在采取一定防水措施的情况下,将洞内温度测试仪放置在通信电缆槽内。

3)测试周期不少于1个冬季。

5.3 测试结果分析

根据现场情况,于2017—2018年冬季对双丰隧道进行洞内温度测试,分析数据的有效时间为2017年12月24日—2018年4月22日;于2018—2019年冬季对鲜丰隧道进行洞内温度测试,分析数据的有效时间为2018年12月25日—2019年4月20日。双丰隧道测试周期内日开行列车为10对,鲜丰隧道测试周期内日开行列车为32对。

考虑随着环境温度的降低,水的冻结是一个逐步放热的能量转换过程,且1月通常被认为是我国气象学意义上的最冷月,即自然状态下冻结程度可能处于最严重的时期。因此,分别选择在1月对鲜丰隧道和双丰隧道洞内实时温度测试数据进行分析,统计洞内进、出口附近的最低温度,如表7所示。

表7 测试期隧道洞内进、出口附近的最低温度

由表7可知,该测试周期内鲜丰和双丰隧道内实时最低温度均明显高于隧址区当地最冷月平均气温(-18.1 ℃和-18.4 ℃),表明1个测试周期的气象数据可能不具有代表性。

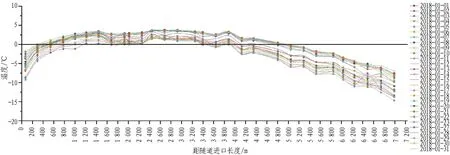

进一步利用洞内各温度有效测点的数据计算1月洞内各温度测点的日平均气温后,绘制鲜丰和双丰隧道洞内各测点1月日平均气温沿隧道的纵向分布情况,如图4和图5所示。

图4 鲜丰隧道洞内各温度测点在2019年1月日平均气温沿隧道纵向变化曲线

图5 双丰隧道洞内各温度测点在2018年1月日平均气温沿隧道纵向变化曲线

由图4和图5可知,高纬度寒区运营铁路隧道洞内温度沿纵向具有如下分布规律:

1)2017—2018年冬季,长7.237 km的双丰隧道距进口1~4 km段1月日平均气温处于0~2.5 ℃;而2018—2019年冬季,长4.345 km的鲜丰隧道在距进口2~3.6 km段1月日平均气温处于0~2.5 ℃。

2)冬季隧道洞内温度沿纵向分布呈两端洞口低、洞身相对高的抛物线型;其中双丰隧道洞内温度沿纵向分布的抛物曲线在距隧道进口约1 400 m处出现明显拐点,而鲜丰隧道洞内温度沿纵向分布的抛物曲线则在距隧道进口约3 000 m处出现较明显拐点,表明寒区隧道洞内温度沿纵向分布的抛物线曲线变化点明显偏向海拔相对高的洞口端,且海拔相对高的洞口端温度沿纵向变化速率明显高于海拔相对低的洞口端。

3)双丰隧道和鲜丰隧道由进口至出口的线路走向与冬季当地主导风向基本一致。但上坡的鲜丰隧道进口端负温影响范围明显长于出口端,下坡的双丰隧道出口端负温影响范围明显长于进口端,表明洞口相对高差引起的自然气压差是影响寒区隧道洞内温度场沿纵向呈抛物线不对称分布的主导因素。

6 结论与建议

1)我国寒区分布范围广,隧道设计时应考虑由于不同地理位置的寒区气候差异产生的不利影响。经研究,初步提出高纬度寒区和高海拔寒区可按最冷月平均气温和年平均气温在地理位置划分为5个设计分区的方法。

2)寒区隧道抗防冻应围绕隧道构建保温排水系统,确保隧道排水畅通为技术核心;而结构抗冻可采取提高结构抗冻性能和设置保温层防冻等措施。

3)由隧道洞口相对高差形成的自然气压差,是影响寒区长大隧道洞内温度场沿纵向分布的主导因素,也是影响寒区隧道抗防冻设防长度及工程措施的主导因素。

4)寒区隧道设计分区方法、抗防冻设防长度及工程措施等标准,需进一步通过工程实践、现场测试等手段研究优化;同时,还应加强寒区隧道施工装备、维修养护设备及施工质量控制等成套技术及标准的研究。