基于高精度碳酸盐岩微相的海平面变化曲线分析

——以塔里木盆地柯坪大湾沟剖面上奥陶统坎岭组—印干组为例

穆财能,侯明才,2,刘欣春,张虹瑞,范程华

1.成都理工大学沉积地质研究院,成都 610059

2.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059

3.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300450

0 引言

前人在塔里木盆地柯坪地区上奥陶统关于地层[1-3]、沉积环境与相[4-6]、层序地层[7-9]及古海洋与生物绝灭[10-12]等方面做了大量工作,并取得了一系列研究成果和认识。邓胜徽等[1]发现柯坪塔格组下段与其上覆、下伏地层之间均存在不整合面,并将其命名为铁热克阿瓦提组。江大勇等[2]在柯坪塔格组底部见志留纪初期笔石动物群,认为其间缺失奥陶世末赫南特阶地层。赵宗举等[3]基于大量钻井及牙形石样品分析,将塔西划分22 个牙形石带及塔东5 个牙形石带,建立了塔西及塔东牙形石序列。王清龙等[4]利用Fischer 图解重建了露头剖面相对海平面变化趋势,与岩相旋回和地化指标所反应古水深演化具有高度一致性,并与全球海平面变化曲线整体上可进行对比。阎琨等[5]对柯坪地区五处剖面划分了十种微相、五个相带,印干组由盆地边缘沉积相演变为台地边缘相,代表同时期发生一次明显海退事件。孙庆峰[6]基于岩石学、古生物学、地球化学等手段对柯坪地区团块状、网纹状、透镜状三种结核状灰岩成因环境进行了解释,认为其形成于陆棚中水体较深的沉积环境,而泥岩与灰岩互层是在表层洋流、大洋底流和物源供给的周期变化作用下形成。赵宗举等[7]根据钻井、露头、地震等资料,将塔里木盆地奥陶系划分为八个三级层序,绘制相应岩相古地理图并将其成因与构造运动进行联系。林畅松等[8]于塔里木盆地奥陶系识别出4个碳酸盐岩层序,将体系域海平面升降过程与岩相及沉积相组合对应,并利用碳氧同位素约束将之与全球海平面进行对比。蔡忠贤等[9]根据露头资料、地球化学资料、测井资料对柯坪地区中奥陶统划分了层序并识别出碳酸盐岩台地沉没事件。常晓琳[10]根据草莓状黄铁矿沉积学及地球化学方法重建柯坪地区古海洋氧化还原系统,并认为晚奥陶世生物大灭绝原因可能是火山岩浆活动和与之伴随的海洋缺氧导致。一些学者基于碳同位素手段认为柯坪地区海退海侵事件与生物大灭绝时间对比良好,古气候及古海平面变化与古生物演化有着密切关系[11-12]。

前人就柯坪地区做了大量研究工作,但在以下方面研究较为薄弱:1)缺乏准确年代控制,未能充分利用生物地层;2)尽管层序地层已有大量成果,但主要体现在大尺度方向,更为精细的划分有助于对该地区海平面及大洋环境演化研究的详细展开;3)相对于扬子地区,塔里木盆地与全球研究有所割裂,其协同性、差异性无人研究。为了开展全球海平面对比,深刻揭示晚奥陶世海平面塔里木盆地的古海洋、古生物与沉积的协同演化,一条高精度的晚奥陶世海平面变化曲线显得尤为重要。对柯坪地区大湾沟剖面上奥陶统坎岭组、其浪组及印干组露头剖面进行详细实地考察和密集取样分析,基于岩相沉积学、古生物学等基础,开展了碳酸盐岩微相分析、重建海平面变化曲线等相关方面工作。重点探讨了以下科学问题:1)划分塔里木盆地柯坪地区晚奥陶世沉积相带;2)重建塔里木盆地柯坪地区晚奥陶世海平面升降变化;3)探讨塔里木盆地柯坪地区晚奥陶世海平面变化与全球晚奥陶世末海平面对比。

1 地质概况

塔里木盆地位处我国西北部地区(图1a)[13],被北部天山山脉、南部昆仑山脉以及东部阿尔金断裂带构造边界所包围,是我国面积最大的叠合盆地,达五万六千平方公里[14]。晚奥陶世是塔里木盆地最为重要的构造沉积转换时期,由原先海相沉积在晚奥陶世末转变为陆相沉积[14-15],由早奥陶世的伸展背景转化为晚奥陶世的挤压背景[16]。

研究区位于塔里木盆地西北缘阿克苏市柯坪地区(图1c)[13],东北方向距阿克苏市200 km,西南距喀什市约300 km。大湾沟剖面(40°43.292′N,70°32.248’E)距东北方向柯坪县约45 km(直线距离),处印干村西北侧5 km左右[17]。剖面交通条件较差,但奥陶系出露良好、序列清晰、地层完整,为全球O2-O3辅助界线层型剖面[18]。

图1 研究区位置图[13](a)塔里木盆地;(b)剖面的具体路线(内部资料);(c)柯坪地区Fig.1 Location of the study area[13]

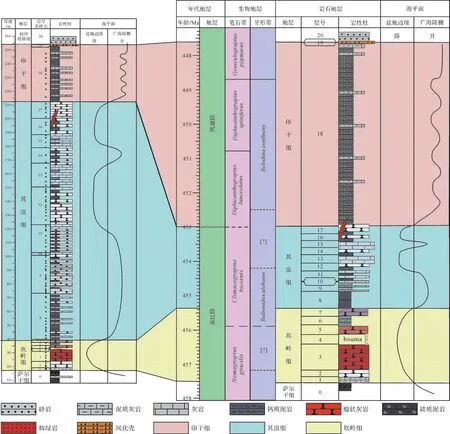

柯坪地区奥陶系划分方案较多且不尽相同。研究采用应用最为广泛的周志毅等划分方案[19],上奥陶统依次为坎岭组、其浪组、印干组,对应国际地层的上奥陶统桑比阶及凯迪阶。上覆地层为志留系柯坪塔格组,不整合接触。前人在塔里木地区做了大量的古生物地层研究工作,Wanget al.[20]和李越等[21]识别了4个主要晚奥陶世牙形生物带,分别为桑比阶Pygodus anserlnus和Baltoniodus alobatus牙形生物带和早中凯迪阶Belodina confluens牙形生物带。Chenet al.[22]则识别出4 个晚奥陶世笔石生物带,分别为桑比阶Namagraputus gracilis-Clima Corgraptus bicomis笔石生物带和早凯迪阶Clima Corgraptus bicomis -Diplacanthograptus lanceolatus -Diplancanthograptus spiniferus笔石生物带,其中大湾沟剖面坎岭组正位于晚奥陶世桑比阶中下部区域。

2 样品采集及实验方法

野外剖面采集样品时,为保证样品可靠性,全部选取新鲜样品,剔除表面风化部分,采集内部未被风化或污染的新鲜岩样。采样间隔约为0.25 m,样品数量为400 余块,利用手持伽马仪进行K 及Th 元素测试。选取其中96块样品磨制薄片,间隔约为2~3 m,其中以碳酸盐岩样品为主,含少量钙质泥岩样品。

沉积相是沉积岩特征及其形成环境的综合[23],马永生等在其译制的《碳酸盐岩微相》一书中对碳酸盐岩微相进行了准确的定义,即来源于碳酸盐岩薄片、光片或手标本等沉积环境、矿物成分和古生物分布的信息,该微相分析能够较为准确地指示研究对象的沉积环境和成岩史[24]。此外,微相能指示沉积期古水深,反映古海平面变化。海平面变化导致沉积相带发生迁移,影响着微相类型,因而基于微相分析可指示海平面相对变化[25]。

关于微相分析研究方法可分为两个方面:一方面是在野外考察中观察宏观剖面的地层岩性、沉积构造以及存在的古生物化石,根据生物生存环境及岩石沉积特征来判定沉积相带;另一方面对薄片进行镜下观察,对岩石薄片的颗粒组分、生物碎屑特征、古生物类型、胶结结构、粒度大小、磨圆程度及矿物组分等因素进行分析,基于薄片信息中水动力强度、生物种类、粒度分布及微观结构等情况判断具体沉积微相[25]。

微相分析研究参考的是Boggs 划分标准[26]。并以Wilson碳酸盐岩九大相带划分模式为借鉴[27],结合研究实际情况,对其进行了修改及补充(图2)。研究薄片于成都理工大学沉积地质研究院古生物薄片实验室观察鉴定。

图2 研究区碳酸盐岩微相及沉积相水深示意图[26-27](a)研究区微相水深示意图;(b)标准微相模式[26-27];(c)微相对应宏观照片Fig.2 Schematic diagram of water depth for the carbonate microfacies and sedimentary facies in the study area[26-27]

3 研究区沉积相划分及微相描述

3.1 划分依据

野外考察发现,坎岭组下部为灰色瘤状灰岩,上部为红色瘤状灰岩;其浪组以钙质泥岩及瘤状灰岩韵律沉积为特征;印干组以钙质泥岩为主,中间夹杂少量泥质灰岩。分析薄片镜下特征发现,研究区地层岩性以泥晶灰岩及微生物碎屑灰岩为主,三套地层皆为水动力较弱(低于风暴浪基面之下)水体较深的沉积环境,与前人研究相符[28]。根据野外剖面岩性变化及薄片特征将其分为盆地边缘相(斜坡脚)(图3)及广海陆棚相(深水陆棚)(图4)。当剖面以灰岩为主且镜下薄片以粒屑结构为主,含大量藻球粒及生物碎屑时划分为盆地边缘相(斜坡脚);当剖面泥岩含量接近或大于灰岩,且生物碎屑含量较少、以泥晶结构为主时,为广海陆棚相(深水陆棚)。

分析野外岩性和镜下薄片特征将之分为七个微相:MF1砖/紫红色微生物泥晶灰岩、MF2灰色微生物泥晶灰岩、MF3灰绿色钙质泥岩、MF4灰色生物碎屑—岩屑微角砾岩、MF5灰色含微生物碎屑粉屑灰岩、MF6灰色生物碎屑泥微晶灰岩及MF7深灰色钙质泥岩。其中MF1 与MF2 与Boggs 标准微相SMF2 对应[26],根据野外剖面颜色差异,将之细分为两个微相。而MF3 及MF7 微相皆为钙质泥岩,因两相带海水深度接近,钙质泥岩既在盆地边缘相又在广海陆棚相有所分布。将之分为MF3和MF7的原则是服从大相分布并根据颜色完成划分。MF3为灰绿色钙质泥岩沉积,其上下层位皆为大套灰岩沉积;MF7为深灰色钙质泥岩,多与灰岩进行韵律互层沉积或泥岩夹灰岩沉积,韵律沉积代表广海陆棚沉积。

3.2 盆地边缘

盆地边缘相位于碳酸盐岩台地斜坡末端,沉积物以来自远洋浮游生物及相邻台地碎屑组成[23]。通常位于风暴浪基面之下,氧化还原界面之上,水体深度与广海陆棚相似,大致介于200~300 m[24]。由薄层、层理性较好的碳酸盐岩组成,含少量泥质成分,类似盆地相沉积物,但泥质较少,厚度较大,有来自台地斜坡粗粒沉积滑塌现象[23]。盆地边缘相对应剖面位置为:17.45~37.1 m 为剖面第2~7层即坎岭组地层;119.5~167.05 m 对应剖面11 层顶部至13 层;178.3~211.7 m 对应剖面15 层至17 层;总的来看,研究区坎岭组地层全为盆地边缘相沉积,而其浪组地层以盆地边缘相及广海陆棚相共同出现为特征。

(1)MF1砖/紫红色微生物泥晶灰岩

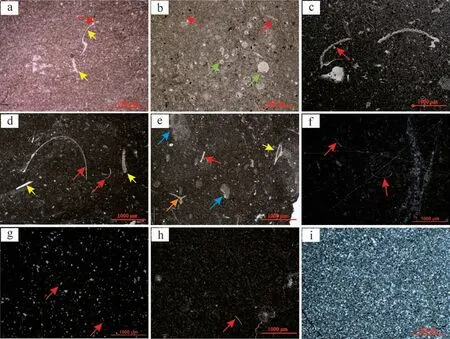

此类岩石为粒屑结构,以方解石为主,约占98%~100%,有机质小于或等于2%。以泥晶基质填隙为主,未见亮晶方解石胶结。颗粒类型为生物碎屑,生物碎屑含量多可达35%,少为10%左右,生屑类型为三叶虫,苔藓虫,有孔虫,见少数裂隙发育(图3a,b)。与Boggs标准微相SMF2对应。

(2)MF2灰色微生物泥晶灰岩

此类岩性以粒屑结构为主,少量泥晶结构。以方解石为主,约占97%~100%,部分含铁质成分约占1%,有机质约为2%常充填于裂缝。微生物类型为藻球粒,多可达80%,少仅为10%。多为泥晶基质填隙,部分见亮晶方解石胶结。生物碎屑约占10%~30%,内部发育重结晶,内部结构被破坏。以介壳、及三叶虫生物碎屑居多,有孔虫、苔藓虫、笔石较少出现(图3c~e)。与Boggs标准微相SMF2对应。

(3)MF3灰绿色钙质泥岩

此类岩石在剖面上以灰绿色钙质泥岩为特征,成层性好,常夹于大套灰岩或瘤状灰岩之间。镜下薄片为泥晶结构,以泥晶方解石为主,含少量亮晶方解石,见少量介壳碎屑(图3f,g)。

(4)MF4灰色生物碎屑—岩屑微角砾岩

此类岩石为粒屑结构,成分上以方解石为主,约占88%~100%。以泥晶方解石为主,见少量亮晶胶结物(图3h,i)。见内碎屑中砾屑颗粒,含量约为15%,大小为2~10 mm,见白云石交代。本类岩石较为少见,在剖面并未识别,仅在镜下观察发现。与Boggs标准微相SMF3对应。

图3 盆地边缘微相(红色为介壳,黄色为三叶虫碎屑,蓝色为苔藓虫,绿色为有孔虫,橘色为笔石)(a)MF1砖红色微生物泥晶灰岩,薄片号:DWGⅡ-6-1,放大倍数4×(-),剖面位置26.25 m,见三叶虫碎片,裂隙发育;(b)MF1紫红色微生物泥晶灰岩,薄片号:DWGⅡ-9-1,放大倍数4×(-),剖面位置35.25 m,生屑类型为有孔虫,介壳,生屑内部发生重结晶;(c)MF2灰色微生物泥晶灰岩,薄片号:DWG-8-2,放大倍数2×(-),剖面位置18.75 m,少量介壳生物碎屑,有机质含量较高,疑见苔藓虫;(d)MF2灰色微生物泥晶灰岩,薄片号:DWGⅡ-2-1,放大倍数4×(-),剖面位置19.25 m,生物碎屑为三叶虫、有孔虫、介壳;(e)MF2灰色微生物泥晶灰岩,薄片号:DWGⅡ-3-2,放大倍数4×(-),剖面位置20.75 m,生物碎屑为三叶虫、介壳、笔石、苔藓虫;(f)MF3灰绿色钙质泥岩,薄片号:DWGⅢ-1-1,放大倍数4×(-),剖面位置36.8 m,见介壳碎屑;(g)MF3 灰绿色钙质泥岩,薄片号:DWGⅢ-19-1,放大倍数4×(-),剖面位置195.25 m,见介壳碎屑;(h)MF4灰色生物碎屑—岩屑微角砾岩,薄片号:DWGⅢ-12-2,放大倍数4×(-),剖面位置119.75 m,见介壳碎屑,颗粒类型为内碎屑,内碎屑含量15%,内碎屑大小为2~10 mm,为砾屑;(i)MF4 灰色生物碎屑—岩屑微角砾岩,薄片号:DWGⅢ-17-1,放大倍数4×(-),剖面位置167.75 m,白云石10%,铁质1%,方解石被白云石交代,白云石呈菱形Fig.3 Basin edge microfacies (red is scale fragments,yellow is trilobite fragments,blue is bryozoans,and green is foraminifera,and orange is graptolite)

3.3 广海陆棚

广海陆棚是在活动台地和深水盆地之间形成的高地,常位于淹没台地之上,处在风暴浪基面之下,但是特大风暴浪也能波及,水深几十米至几百米,与盆地边缘相接近(图2)。层理细至中层,瘤状构造常发育陆源输入的细粒沉积物与灰岩互层[24],成层性好[23]。生物群有介壳化石代表正常盐度,腕足类、窄盐类动物群也有发育,少见浮游生物[23-24]。广海陆棚相对应剖面位置为:7.25~17.45 m 即剖面第0 层,为萨尔干组地层;37.1~119.5 m对应剖面8层至11层中下 部;167.05~178.3 m 对应剖面14 层;211.7~253.95 m对应剖面18层即印干组地层。研究区印干组发育深灰色钙质泥岩及页岩为主,发育广海陆棚沉积。而其浪组既发育盆地边缘沉积,同样发育广海陆棚沉积,推测该时期海平面波动较大,发生过几次小规模海退海侵。

(1)MF5灰色含微生物碎屑粉屑灰岩

此类岩石粒屑结构及泥晶结构皆有发育,成分上以方解石为主,约占98%~100%,部分含有铁质约1%或有机质2%。颗粒类型为藻球粒,少者可达10%~25%,多者占80%,偶见介壳生物碎屑(图4a~c)。少量裂隙孔隙发育,主要充填泥晶方解石,少量亮晶方解石充填。与Boggs 标准微相SMF2对应。

(2)MF6灰色生物碎屑泥微晶灰岩

此类岩石全为泥晶结构,成分上以方解石为主,约占98%~100%,铁质及有机质<2%。少量有孔虫、三叶虫等生物碎屑(图4d~g)。裂纹较为发育,有机质沿裂隙分布,少量为亮晶方解石充填,偶见碎屑内方解石重结晶。与Boggs标准微相SMF9对应。

图4 广海陆棚相(红色为介壳碎屑,黄色为三叶虫碎屑,蓝色为苔藓虫,绿色为有孔虫)(a)MF5 灰色微生物碎屑粉屑灰岩,薄片号:DWGⅢ-2-3,放大倍数10×(-),剖面位置55 m,粒屑结构,粒屑类型为藻球粒,含量25%,偶见介壳生物碎屑含量1%;(b)MF5生物碎屑泥微晶灰岩,薄片号:DWGⅢ-7-6,放大倍数4×(-),剖面位置89.5 m,泥晶结构,含少量藻球粒,见有孔虫、介壳及三叶虫碎屑;(c)MF5灰色微生物碎屑粉屑灰岩,薄片号:DWGⅢ-12-1,放大倍数4×(-),剖面位置119.25 m,粒屑结构,颗粒类型为藻球粒,藻球粒含量为80%;(d)MF6 生物碎屑泥微晶灰岩,薄片号:DWGⅢ-5-1,放大倍数2×(-),剖面位置70.25 m,泥晶结构,偶见有孔虫、介壳及三叶虫生物碎屑,裂纹发育;(e)MF6生物碎屑泥微晶灰岩,薄片号:DWGⅢ-5-3,放大倍数10×(-),剖面位置73.25 m,泥晶结构,偶见有孔虫、介壳生物碎屑;(f)MF6生物碎屑泥微晶灰岩,薄片号:DWGⅢ-10-1,放大倍数4×(-),剖面位置112.5 m,方解石98%,铁质2%,泥晶结构,裂隙发育,宽0.03~0.05 mm,见介壳碎片;(g)MF6生物碎屑泥微晶灰岩,薄片号:DWGⅢ-11-1,放大倍数4×(-),剖面位置115.25 m,矿物成分方解石100%,泥晶结构,见介壳碎屑;(h)MF7深灰色钙质泥岩,薄片号:DWGⅢ-8-1,放大倍数10×(-),剖面位置95.1 m,见有机质;(i)MF7深灰色钙质泥岩,薄片号:DWGⅢ-9-1,放大倍数4×(-),剖面位置103.7 m,见定向排列Fig.4 Continental shelf microfacies (red is scale fragments,yellow is trilobite fragments,blue is bryozoans,and green is foraminifera)

(3)MF7深灰色钙质泥岩

此类岩石在剖面上以深灰色钙质泥岩为特征,成层性好。在其浪组表现为与瘤状泥晶灰岩互层,印干组以此微相为主,中间夹少量泥质灰岩。镜下薄片呈定向排列特征,大量有机质富集(图4h,i)。

4 讨论

4.1 大湾沟剖面海平面划分

研究区大湾沟剖面划分七个微相,结合其岩石学特征、古生物学特征分析海平面升降。MF1 位于坎岭组地层,地层内发育大量角石。三叶虫仅为碎片,无法根据种类判定其具体沉积环境[24]。而苔藓虫发育于潮汐带至深水地区,为海生滤食动物。镜下中有孔虫以壳薄且具球形房室为特征,以浮游有孔虫为主,推测为暖水沉积环境,故划分为盆地边缘相上部沉积,水深位于200 m附近[24]。MF2方解石成分极高接近100%,表明水动力较弱,基本没有物源供给。三叶虫大多于浅海底栖爬行或半游泳生活[29],薄片中三叶虫因破碎无法鉴别至种,因而无法判定具体沉积环境。镜下此类微相发育大量三叶虫及介壳生物碎屑,是来自上斜坡生物被风浪打碎后沉积而成,表明此类微相靠近浪基面,受波浪作用导致生物碎屑大量发育。此类岩性与MF1 类似,因颜色为灰色,故综合考虑判定为盆地边缘相中部近上部沉积,古水深位于200 m以下。MF3含少量泥质成分,为陆源碎屑经台地斜坡最后沉积于盆地边缘,其中颜色以灰绿色为主,而非广海陆棚深灰色沉积。总体厚度较薄,且沉积于大套灰岩之间,将其划入盆地边缘相中部近下部沉积。MF4上下岩性皆为泥微晶灰岩或钙质泥岩等细粒沉积。砾屑及白云石碎片颗粒较大为2~10 mm,与上下岩性变化较为突兀,为非正常沉积形成,推测是由斜坡上部垮塌滑落至盆地边缘相下部沉积。故将其划入盆地边缘相下部沉积。MF5 颗粒类型为似球粒,成分为微生物藻类。因似球粒可能为异地搬运,无法判断水动力条件[24]。此微相中藻球粒含量及介壳碎屑含量明显小于MF2,故此微相生长于浅水地区后受风暴搬运作用沉积至广海陆棚。镜下泥晶结构结合剖面瘤状结构,且与钙质泥岩互层判断为广海陆棚相。综合以上原因将其划入广海陆棚相上部近盆地边缘相沉积。MF6有孔虫至晚古生代开始就作为陆棚碳酸盐岩主要组成部分[24],早古生代时,有孔虫已开始参与碳酸盐岩建造,而三叶虫则需要根据完整形态方能准确判定其生存环境,因此古生物信息并不能十分准确指示研究对象沉积环境。此类岩石全为泥晶结构,少量生物碎屑,推测为水动力较弱,处于浪基面以下安静低能环境,没有经历过波浪冲洗导致生物碎屑较少发育。结合剖面此微相表现为瘤状结构,常于钙质泥岩互层韵律式产出,故将其划入广海陆棚相中部沉积。MF7 深灰色钙质泥岩代表深水缺氧环境,有机质大量沉积埋藏。镜下未发育介壳等生物碎屑,发育了明显定向排列,形成于深水环境,页理发育而缺少生物碎屑。综合以上因素,将此微相划入广海陆棚相下部近盆地相沉积,与武振杰等[28]研究相符。

此外,为保证微相研究对古水深指示可靠性,选取微量元素钍钾比(Th/K)对海平面曲线进行约束。Th/K 值常用于指示沉积环境变化,高Th/K 值代表风化作用强指示浅水环境,低Th/K值指示深水环境[30],故Th/K值变化可以指示海平面升降。因Th/K值变化较大,文章对其Th/K值取对数处理,制得In(Th/K)曲线(图5)对海平面进行约束。曲线揭示研究区其浪组及印干组In(Th/K)曲线与海平面曲线拟合情况较好。坎岭组In(Th/K)曲线与海平面变化相关性较差(图5),分析原因是由于坎岭组红色地层是一套非常特殊沉积,胡修棉等[31]研究大陆红层对其成因归结为3种:分别为氧化事件、陆源输入及上升洋流。坎岭组In(Th/K)数值偏低因为沉积期海洋上升洋流丰富了沉积物中K值,导致Th/K值降低,导致In(Th/K)曲线与海平面曲线与坎岭组海平面曲线相关性较差。总体来看,研究区大湾沟剖面整体上In(Th/K)曲线与微相研究海平面变化曲线研究一致,表明微相研究对海平面的指示作用具有准确性和较高可靠性。

4.2 研究区风化壳指示意义

经柯坪地区大湾沟剖面实地考察,见印干组泥页岩之上发育一套厚度约5 cm 风化壳层,上覆地层为志留系柯坪塔格组砂岩沉积。印干组为广海陆棚相沉积,上覆地层柯坪塔格组为滨岸相沉积[2],从原本海相沉积直接转变为海陆交互相沉积。揭示研究区内奥陶纪—志留纪交界处存在一套明显平行不整合界面,印干组及柯坪塔格组之间缺失一套地层,以风化壳为特征(图5)。前人研究中对此不整合进行研究介绍[13,32-33]。邓胜徽等[1]对此风化壳描述为10~20 cm,且估算出缺失年龄为1~2 Ma。研究区海平面变化虽然波动频繁,但一直持续在高海平面上,并非由全球海平面变化所导致,认为研究区内晚奥陶世南天山聚合挤压[15]和东部阿尔金沟弧—盆体系消亡挤压[14]导致地层抬升且早期沉积地层遭受剥蚀,从而形成古风化壳。尽管南天山构造运动最为活跃期在凯迪期末期,且导致研究区地层风化剥蚀形成风化壳,但南天山构造运动从晚奥陶世桑比期就已发育,且持续到早泥盆世[13,34]。南天山运动对研究区海平面变化及物源风化,均有不同程度的影响,从而导致了剖面的微相及海平面演化。

图5 大湾沟剖面微相、钍钾比及海平面曲线Fig.5 Microfacies,sea level curve,and In(Th/K) in the Dawangou section

4.3 全球海平面对比

对研究区大湾沟剖面晚奥陶世地层微相进行研究,分析研究区晚奥陶世古水深变化,在笔石带及牙形带生物地层[13]约束的年龄框架内(图6)[32],对剖面海平面古水深曲线进行拟定,调正为以年代时间为尺度的精细海平面变化曲线(图7)。

图6 大湾沟剖面生物地层对比(年代数据[32];生物地层[13])Fig.6 Biostratigraphic correlation of the Dawangou section (chronological data[32];biostratigraphy[13])

图7 大湾沟海平面变化曲线(年代数据[32];生物地层[13])Fig.7 Dawangou sea level change curve (chronological data[32];biostratigraphy[13])

将研究区盆地海平面曲线与国内鄂尔多斯南缘地区[35]、上扬子地区黄花场剖面[36]进行对比;与北美海平面变化曲线[37]、南美地区海平面变化曲线[36]、英国威尔士盆地[38]及全球海平面变化曲线[39]进行对比(图8),具体对比中发现以下特征:

晚奥陶世桑比阶初期(约458.5 Ma)研究区及全球各地区海平面皆处在下降趋势,全球对比性较好。此时研究区地层为萨尔干组沉积,上扬子地区及鄂尔多斯南缘地区沉积地层为庙坡组沉积,而南美及英国威尔士地区则沉积Llandeilo 地层。所不同的是,各地区海平面下降最大值及持续时间略有差异:研究区坎岭组海平面最低值约为456.5 Ma,与北美、南美、英国威尔士地区及上扬子地区海平面下降最大值时限接近,而鄂尔多斯海平面与上扬子地区海平面下降最低值时间约为458 Ma,相差约1.5 Ma。各地区皆以此次最低海平面作为两套地层分界(图8)。

晚奥陶世桑比阶中期(约456.5 Ma),研究区与上扬子地区、北美、南美、英国威尔士等地区海平面开始上升。此时各地区海平面变化出现差异,北美地区、鄂尔多斯地区与研究区类似,在海平面快速上升之后,海平面开始迅速下降,时间约为455.5 Ma。而上扬子、南美及英国威尔士地区海平面变化趋于一致,皆处在一个缓慢上升阶段持续时间较长。且于453.5 Ma时期,全球海平面、上扬子地区、英国威尔士地区、北美地区及研究区皆达到了奥陶世末海平面最大值(图8)。453~455.5 Ma期间,研究区发育地层为其浪组,海平面发生频繁波动,全球仅有北美地区有此特征,其原因可能是由于研究区区域构造运动导致。

晚奥陶世桑比阶末期(约453.5 Ma),研究区海平面与北美海平面曲线吻合程度较好,海平面上升到最大值之后开始下降,并于453 Ma 时期开始上升。在453~450.5 Ma 期间,研究区与北美地区海平面变化曲线极其一致,总体保持在一个较高海平面内,但其间发生几次小规模海退事件。此波动仅在北美地区被识别,在其他地区并未出现小规模海退后又迅速保持高海平面特征。但根据研究区海平面总体升降趋势,可发现在桑比期末期研究区与上扬子地区、南北美地区及英国威尔士地区海平面总体趋势一致,皆为一个持续高海平面阶段。

4.4 北美地区海平面对比及控制因素

晚奥陶世塔里木盆地构造运动导致研究区海平面频繁波动,而全球仅有北美地区与其相似。因区域海平面变化不仅受全球海平面变化控制,同样受区域构造运动影响[4,40-41]。针对研究区与北美地区海平面极为相似这一现象,设想导致这种情况的两种原因:1)晚奥陶世末研究区与北美地区古板块位置接近,受同一构造运动的影响,海平面变化也因此接近;2)晚奥陶世末期,研究区与北美地区受不同区域构造运动的影响,造成了海平面频繁波动也纯属巧合。

调研晚奥陶世研究区与北美古板块位置发现,研究区与北美地区并非处在相邻或接近位置,故可认定研究区与北美地区海平面频繁波动的原因并非受到相同区域构造运动。该时期研究区与鄂尔多斯及上扬子两地区位置接近,但鄂尔多斯及上扬子地区海平面变化并未发生明显频繁波动(图8)。由此推断研究区晚奥陶世末海平面频繁波动的原因是在加里东构造运动背景下,南天山聚合挤压和东部阿尔金沟弧—盆体系消亡挤压碰撞产生的一系列构造运动导致[4,13-14]。这也与林畅松等[16]的研究结果相一致,即中奥陶世至晚奥陶世末,塔里木盆地遭受了多期次构造作用,且以挤压作用为主不断加剧。

图8 晚奥陶世全球海平面对比;鄂尔多斯南缘海平面曲线[35];上扬子海平面曲线[36];北美地层及海平面曲线[37];南美地层及海平面[36];英国威尔士海平面变化[38];全球海平面曲线[39]Fig.8 Global sea level comparison in the Late Ordovician;the southern margin of the Ordos[35];the Upper Yangtze[36];the North American[37];the South American[36];the UK and Wales[38];and the global sea level curve[39]

5 结论

(1)基于岩相学、古生物学及碳酸盐岩微相分析方法,将研究区坎岭组—印干组地层划分七个微相与广海陆棚、盆地边缘两个相带,并精细刻画出研究区海平面升降变化,提供一套在深时沉积记录敏感带基于高精度微相的全球海平面曲线分析方法。

(2)研究区印干组深水沉积直接突变为柯坪塔格组滨岸沉积,中间以风化壳为特征,为一套平行不整合界面。认为是构造隆升将地层抬升,遭遇风化剥蚀形成风化壳,即加里东构造活动南天山运动及阿尔金山运动在柯坪地区的响应。

(3)研究区海平面变化曲线在458.5 Ma 与上扬子、鄂尔多斯南缘、北美、南美、英国威尔士地区及全球海平面变化曲线有着一致相似处。晚奥陶世与北美海平面波动极其相似,但古板块重建恢复结果揭示并非为同一区域构造运动导致。

致谢 本文得以完成,感谢侯明才老师的支持与教导,感谢刘欣春老师的指导与帮助,感谢野外工作中刘欣春老师及张虹瑞同学帮助,薄片鉴定及微相分析得益于刘欣春老师的指导,感谢两位评审专家提供的宝贵意见及编辑部的审阅修订,在此一并感谢。

——母亲河