辽代契丹族女性发型研究(二)

蔺媛

摘要:契丹女性的发式主要以髡发为主,同时还出现了束髻、辫发等现象。辫发是承接了北方少数民族所共有的传统,束髻则是受到汉族影响。本文以“五京建制”为依据,将统治区域分为内蒙古东南部、辽西地区、燕北地区和山西大同地区,对不同地区女性发型进行对比分析,以壁画中契丹族女性形象和出土实物为研究对象,了解契丹族女性发型。以契丹女性发型窥探民族融合与辽代女性社会生活,展现出契丹族、北方少数民族与汉民族之间民族交流与融合,从而体现出中华民族多元一体发展的进程。

关键词:契丹族:女性发型:辽代

中图分类号:K874 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2021)10-0019-05

辽朝统治的区域可分为四部分,其统治核心区域的内蒙古东南部、旧渤海国统辖范围的辽西地区、辽南京道统辖下的燕北地区以及辽西京道统辖区域内的山西大同地区,进行各地区之间的女性发型对比分析,得出地区差异是影响女性发型的因素之一。

一、契丹族女性发型——辫发

契丹女性婚前发型是髡发,婚后便开始蓄发,辫发就是女性婚后蓄发的一种形式。所以契丹族女性辫发的身份一般都是已婚妇女。“辫发”又称“编发”,北方少数民族都有辫发习俗。《梁书》第四十八列传《诸夷传》中记载到:“河南王者,其先出自鲜卑慕容氏,女子披发为辫。高昌国,女子头发辫而不垂,著锦缬缨珞环钏。于阗国,西域之属也,国中妇人皆辫发,衣裘袴。芮芮国,盖匈奴别种。辫发。”河南国、高昌国、于阗国、芮芮国妇人发型都是辫发。《南齐书》第四十列传《芮芮虏河南氐羌》中写道:“芮芮虏,塞外杂胡也,编发左衽。芮芮、河南,同出胡种。”《旧唐书》第一百四十九传《北狄传》中记载:“靺鞨,盖肃慎之地,后魏谓之勿吉,俗皆编发。”女子辫发习俗是北方少数民族共同的特点,契丹族本是北方少数民族,契丹族与上述这些北方少数民族有着相近的生活习俗、生产方式和宗教信仰,尤其是在游牧经济占统治地位的情形下,女性也是需要进行生产力活动,当成家立业之后,女性就要更多地去承担义务,女性辫发是为了轻便,但又为与未婚女子有所区别,辫发便成为草原上游牧民族女性通用的发型。契丹族女性辫发有可能是受到北方少数民族的影响。

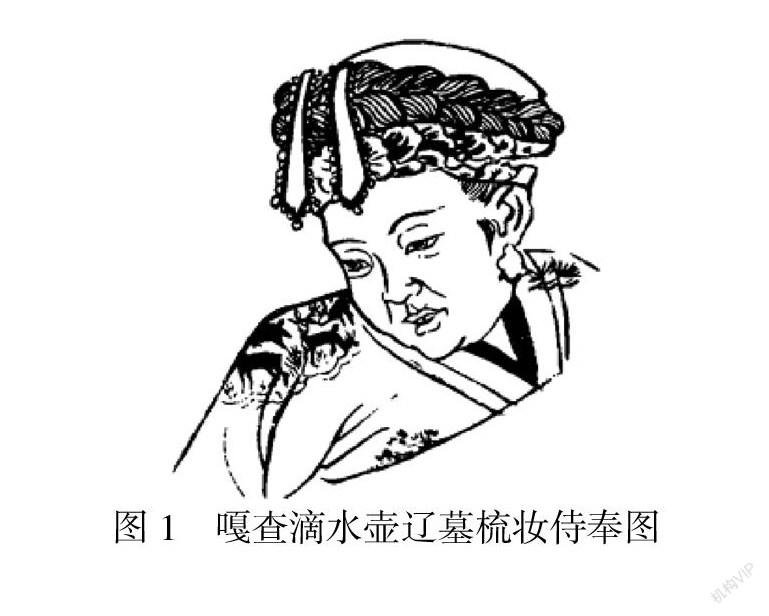

内蒙古巴林左旗阿鲁召嘎查滴水壶辽墓,年代为辽代中期。位于墓室西北壁的“梳妆侍奉图”中后边有一侧身女子,身着翠绿色左衽长袍,其发型是长发辫成单辫,由前额绕到脑后,头戴红帽,在辫子上垂两条飘带,前额扎发带(图1)。壁画中女性发型为辫发的单辫,并将辫发盘于头顶,此类发型命为J型。在赤峰市巴林左旗“大契丹国萧氏夫人墓”中出土的青砂岩浮雕上也有侍女梳单辫盘于头顶的发式。

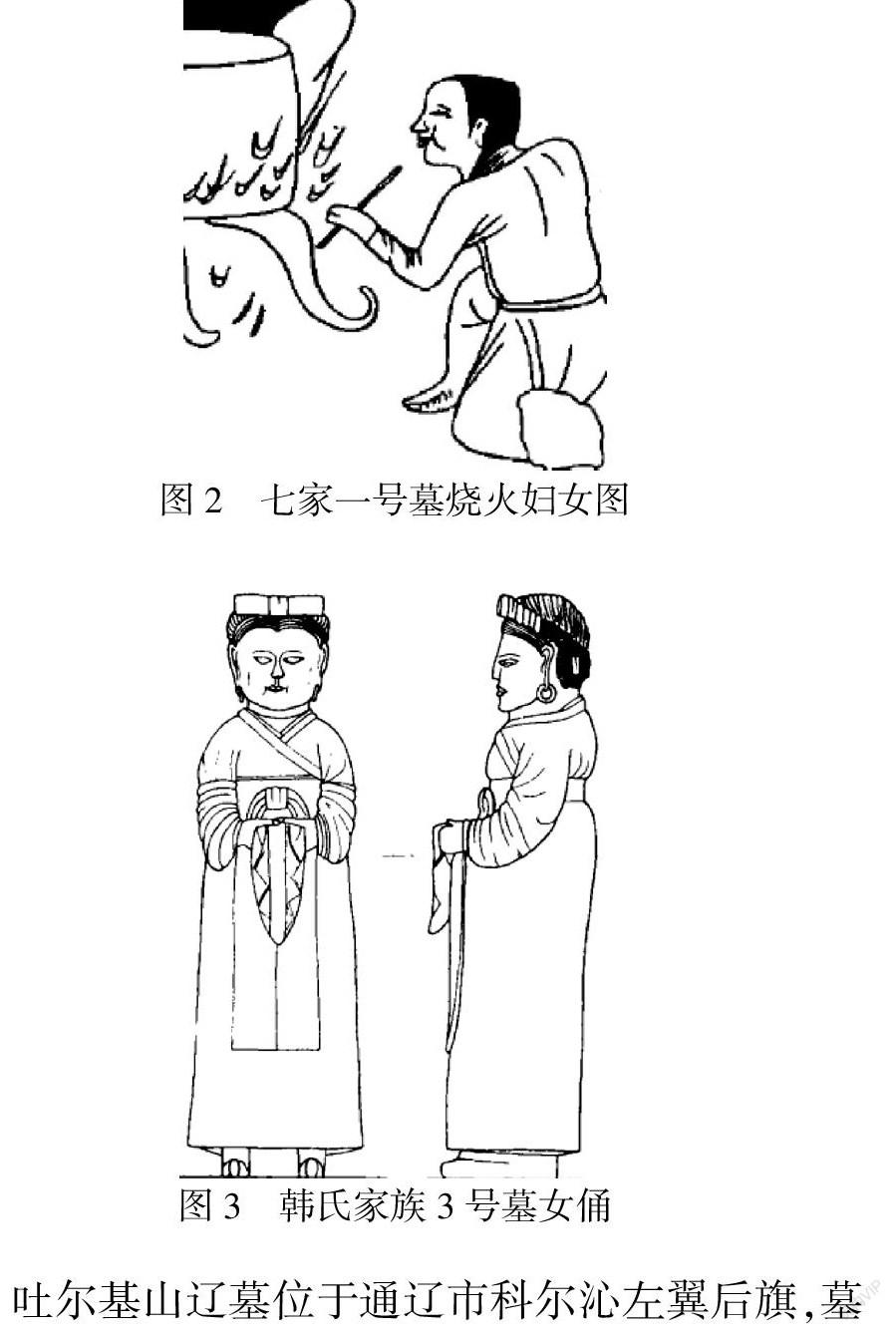

赤峰市敖汉旗七家辽墓一号墓,年代为辽中期偏晚。在东南壁的“庖厨图”中共描绘三个妇女做饭的场景,其中烧火妇女的发型为耳后结一垂辫,因其侧身,只描绘出身体的一侧,推断其另一侧也在耳后编一垂辫(图2)。烧火妇女发型为双辫,以正额为中心线将头发一分为二,分别结辫,此类发型为契丹女性发型K型,分别在双耳后扎辫。

赤峰市巴林左旗白音罕山辽代韩氏家族墓地三号墓,年代为辽中期,在天井门正上方的填土中发现男女石俑各一个,女俑(M3:28),高63.5厘米,其发型是梳双辫,左侧发辫从脑后经过右耳上方至前额,右侧发辫从脑后经过左耳上方至前额,两发辫在脑后呈交叉状,在前额处相交,用布帛固定,布帛呈蝴蝶结状(图3),此发型为契丹女性发型的K型Ⅰ式。在前室壁画中有一契丹少妇留有同样的发型,头发辫成粗辫,从脑后向前盘于额前,用布帛在额前固定系蝴蝶结。

吐尔基山辽墓位于通辽市科尔沁左翼后旗,墓葬为辽代早期贵族墓。墓主人为成年女性,由吉林大学边疆考古研究中心人类学研究室对墓主人的头部容貌进行复原。复原之后的发型为双辫,将头发一分为二,分别辫发,发辫在脑后缠绕,并用褐色的丝绸包裹,双辫固定为“蝴蝶结”状(图4),墓主人发型为契丹女性发型K型Ⅱ式。

契丹女性辫发分为“单辫”和“双辫”,结辫的方式为三股头发相交辫发,与现代的“麻花辫”的样式相同。契丹族女性辫发的形式多样,普通侍女辫发样式简单,墓主人辫发样式复杂且有装饰品,体现出阶级性。“单辫”一般都盘于头顶,主要在辽代中期的内蒙古东南部地区,命为J型。“双辫”主要分为三种情形,分别为在双耳后垂辫、在前额相交或者在脑后相交,分为K型、K型Ⅰ式、K型Ⅱ式,根据双辫造型的不同来进行分型,“双辫”主要流行于辽代早期与中期的内蒙古中南部。

二、契丹族女性发型——束髻

束髻则是契丹女性在婚后留发主要发型,辽代女性的束髻分为单高髻、双髻、三丫髻三大类型,契丹族女性的束髻主要是效仿唐朝与北宋时期中原妇女的发式,受到汉民族影响颇大。

(一)单髻

河北宣化区古城北辽金壁画墓中墓室南壁中描绘了一名梳单高髻的侍女,侍女头盘圆高髻,身着圆领长衫,手捧八曲海棠式长盘(图5),此发型为契丹女性发型L型。契丹族女性梳单高髻形象在其他地区也有出现,例如辽宁朝阳市林西家子辽墓中也出现了梳单高髻的侍女,高髻上扎紅色丝带。河北省宣化下八里张世卿辽墓中均出现梳单髻的侍女。

敖汉旗喇嘛沟辽墓东壁“出行图”中有三位侍女都梳高髻,头扎蓝色丝带,在发髻之外缠绕丝带,这种装饰称为“抹额”(图6),带有抹额梳单高髻发型为契丹女性发型的L型Ⅰ式。

通辽市库伦旗奈林稿公社一号墓属辽代晚期,天井北壁上绘有侍女图,从左至右第四位侍女发型为单高髻,头顶梳高髻,用红色丝带束髻,下方头发左右两侧平分在耳后披发(图7),此发型为契丹女性发型L型Ⅱ式,赤峰市巴林左旗北山辽墓东壁“侍女图”中第二个侍女发型是L型Ⅱ式。

图7库伦一号墓天井北壁侍女图

单高髻除了“抹额”装饰还出现了“包髻”的现象,包髻是指用布帛包住高髻。赤峰市巴林左旗前进村辽墓,年代为辽晚期,墓室北壁侍寝图中侍女,头发包髻,身着左衽短衫(图8)。此发型为契丹女性发型的L型Ⅲ式,相同“包髻”发型在巴林左旗白音罕山辽代韩式家族3号墓、河北宣化下八里辽韩师训墓和张世古墓的后室西南壁上的“备茶图”中均有出现。

单高髻是契丹妇女已婚之后最主要的发型之一,主要有两种装饰形式即“抹额”和“包髻”,L型是指单高髻,无其他任何的装饰,L型Ⅰ式有抹额装饰,在额头上方缠绕丝带,L型Ⅱ式是指颅顶上方头发扎髻,下方头发分为二绺在双耳前或双耳后披发,L型Ⅲ式有包髻装饰,头发在头顶上方挽髻,用布帛把高髻包裹起来。束高髻是辽朝内蒙古东南部、燕北地区与辽西地区的契丹女性普遍流行的发型。

(二)双髻

山西大同卧龙湾二号墓在北壁西侧侍女图中侍女梳双髻,头发分为两个部分,分别在双耳上方挽圆形髻,发髻方向为外八,身着黄色左衽长衫,手捧托盏(图9),此发型为契丹女性发型M型。相同发型在朝阳市林四家子一号墓西壁侍童同也有出现。

通辽市奈曼旗辽陈国公主与驸马合葬墓,其年代为辽中期,在前室东壁“男仆女俑图”中,女俑发型为双髻,将头发以头颅中心为中轴线分为二个部分,双耳上方结髻,束髻中间打结,此发型为契丹女性发型M型Ⅰ式,身穿左衽长袍,双手捧浣巾(图10)。巴林左旗石匠沟“大契丹国萧氏夫人墓”出土浮雕中侍女、山西大同十里铺村东的27号墓北壁花卉围屏女侍图中的侍女与卧虎湾2号墓西壁车马出行图中侍女,都梳M型Ⅰ式。

双髻是契丹女性束髻的一种方式,分为M型和M型Ⅰ式,都是以头颅正中心为中轴线将头发分为二个部分,分别挽髻,形成“双髻”,主要区别在于双髻具体形状,M型是指双髻扎在双耳上方并且方向为外八,M型Ⅰ式是分别在双耳上方挽垂髻并且中间用丝带固定。M型发型主要在辽中期辽西地区与辽晚期山西大同地区流行。M型Ⅰ式主要在辽中晚期内蒙古东南部以及辽晚期山西大同地区存在。

(三)三丫髻

河北宣化辽张文藻壁画墓,年代为辽晚期,后室东壁“侍女图”描绘了契丹侍女梳三丫髻的形象,分别将头颅两侧和头顶的头发扎髻,发髻上扎有彩带,前额留有波浪形刘海,两鬓有鬓角,这类发型称为“三丫髻”,是契丹女性发型N型,侍女穿左衽长衫,手拿白色盏托上放着白色小杯(图11)。在前室东壁“嬉戏图”中侍女也留有相同发型。河北宣化下八里张世本墓中北壁、西壁和东壁上所绘画的侍女都留有N型發型。“三丫髻”主要流行于辽晚期的燕北地区。

束髻是辽代中晚期契丹族女性最主要的发型之一,是当时契丹族女性日常发型,从目前的考古资料来看束髻女性大多为侍女,侍女的发型成为民族问交流的载体,可见当时民族问交融的深度与广度。

结语

内蒙古东南部契丹女性主要留辫发J型、K型、K型Ⅰ式、K型Ⅱ式,束髻L型Ⅰ式、L型Ⅱ式、L型Ⅲ式、M型Ⅰ式。内蒙古东南部契丹女性发型最能体现辽代契丹族女性发型的丰富多样,显示了民族融合的历程,燕北地区契丹女性发型为束髻L型、L型Ⅲ式、N型,可见这一地带契丹女性发型拥有极强的地方特色,在辽代晚期出现了特有的“三丫髻”。辽西地区契丹女性发型有束髻L型、M型,大同地区契丹女性发型主要有M型、M型Ⅰ式。辽西地区与大同地区的契丹族发型是在受到汉族影响而出现的,因其地理因素与汉族交流的日益加深,在这一地区深有体现。这种地区问的差异,一定程度上反映了不同地域群体之间的差异。

依据现有考古资料对契丹女性发型作了初步归纳整理,得出契丹女性发型主要分为五大类,即髡发、披发、辫发、短发和束髻。其中辫发是草原地区北方民族所共有的习俗,束髻是随着与汉民族交流融合的加剧而出现,束髻发型主要出现在辽代中晚期,辽代契丹族女性发型样式体现了多民族之间融合,它是多民族融合的产物,更加体会出中华民族多元一体的发展历程。契丹人民创造了许多丰富多彩、辉煌灿烂的文化,丰富了中华民族的文化,注入新鲜血液,使中华民族文化百花争艳,更加引人注目。

(责任编辑 孙国军)