基于汉字搜索的情景线索效应研究*

朱 欢 谢肖蔚 戴喆如 唐小雅 臧 健 吴 娇 臧学莲 ,4

(1 杭州师范大学附属医院认知与脑疾病研究中心,杭州 310015) (2 杭州师范大学经亨颐教育学院,杭州 311121)(3 定远县第二中学,滁州 233203) (4 浙江省认知障碍评估技术研究重点实验室,杭州 310015)

1 引言

现实中的物体不会孤立存在,不同物体之间构成的联结关系常常能够提供丰富的场景信息。当目标物体的位置总是与相同的场景一起出现时,个体可以学习该目标−场景联结关系并提高搜索目标物体的速度,这一规律被称为情景线索效应(contextual cueing effect)(Chun, 2000; Chun &Jiang, 1998)。在其经典的研究范式中(Chun &Jiang, 1998),被试需要在众多“L”形状的干扰子中寻找目标刺激“T”,并判断“T”的朝向。实验中有一半的场景为重复场景,即“T”和“L”的空间位置均不变;另一半为新异场景,即“L”的空间位置随机变化而“T”的位置不变。研究显示被试在重复场景中的搜索速度快于新异场景,表明被试能学习重复的T-L空间联结关系,从而加快搜索速度。实际上,除了空间线索,背景颜色、刺激呈现的时间序列、运动轨迹、听觉、触觉以及自然场景线索均可引起情景线索效应(魏玲, 白学军, 2013; 臧学莲, 张笑笑, 贾丽娜, 李根强, 李红, 2017; Assumpção, Shi, Zang, Müller, &Geyer, 2015; Draschkow, Wolfe, & Võ, 2014; Jiang &Song, 2005; Kawahara, 2007; Makovski, Vázquez, &Jiang, 2008; Olson & Chun, 2001)。不同线索同时存在时彼此之间也可能存在交互作用,例如被试对空间线索的学习优先于场景背景颜色(Kunar, John, &Sweetman, 2014)。

传统研究主要使用无意义刺激(如“T”“L”)来探索情景线索效应(Jiang & Song, 2005),而现在越来越多的研究开始关注在更具生态效度(与现实生活更相像)的场景中可能存在的语义线索学习及其特点。其中,以自然场景(如厨房、客厅)为搜索对象的研究显示整体而非局部线索决定情景记忆的学习和迁移(Brockmole, Castelhano, &Henderson, 2006; Brockmole & Henderson, 2006)。Brockmole等让被试首先在学习阶段搜索内嵌在自然场景中的目标字母,之后在测验阶段改变目标字母周围的局部或整体场景,发现原先已习得的情景线索效应在整体场景被替换后无法迁移,而局部场景改变时可迁移。若在早期学习阶段仅重复自然场景的局部或全局信息,则全局信息引起的情景线索效应更强,说明在自然场景中的整体线索更为重要。值得注意的是,自然场景中物体的形状、颜色、反射光的属性都存在不同,可能让物体凸显性产生差异,从而影响情景线索效应(Ehinger, Hidalgo-Sotelo, Torralba, & Oliva, 2009;Zang, Huang, Zhu, Müller, & Shi, 2020)。此外,自然场景不仅具有整体语义信息,场景中的物品同样构成了一定的空间关系,这形成语义和空间线索的紧密耦合关系,两者难以分离。因此使用自然场景研究语义线索在情景线索效应中的作用会受到物体视觉凸显性以及语义、空间线索耦合关系的影响。

除了存在于自然场景中,语义信息还可以独立于背景信息存在并被学习。Goujon,Didierjean和Marmèche(2009)选择单词作为搜索项,在重复场景中将每一类分心单词与目标单词位置相关联(例如,分心单词均属于哺乳动物时,目标单词总是出现在场景的右半边),新异场景则不设置这样的对应关系。结果显示被试在重复场景中的搜索速度快于新异场景,表明被试能学习场景中同类单词的概念关系(与语义有关)。该研究所涉及的是单词间的概念联结学习,仍不清楚单词本身的语义以及它们构成的空间关系是否会对情景学习产生影响。

基于上述背景,本研究计划采用彼此间不存在特定语义联系的汉字作为实验材料,避免搜索项视觉凸显性的影响,通过操纵汉字本身的语义线索、字形特征线索及汉字呈现的空间位置,考察三种线索在情景线索效应中的作用及其交互影响,从而加深对情景线索效应机制的理解。

前期研究显示不同的场景线索在情景学习过程中可能会相互竞争,也可能形成一定的捆绑关系(即彼此依存)。例如,当干扰物特征和空间位置同时在场景中重复时,两者形成竞争关系,个体会优先学习空间线索。Endo和Takeda(2004)以不规则的黑白图形作为搜索项,在学习阶段同时重复图形特征(identity)和图形空间布局线索,而在测验阶段改变其中一种线索并保持另一种线索不变。结果显示,个体可以学习同时重复图形特征和空间位置的场景,但已经获得的情景记忆在空间位置改变时(特征不变)不能迁移,而物品特征改变时(空间位置不变)可以迁移。Yang和Merrill(2018)发现当物品特征线索和空间线索同时存在时,相比于前者,空间线索在情景线索学习中更为重要。尽管这些研究明确了特征线索和空间线索的竞争关系,但很少有研究关注基于语义线索的情景线索效应。汉字通常包含语义线索、字形特征线索和空间位置线索,非常适合被用来探讨不同线索间的交互影响。值得注意的是,有研究显示汉字字形特征加工与语义加工分别与不同脑区有关,如相较于语义,字形特征与左梭状回的联系更为密切(Guo & Burgund,2010),而字义则与左侧额下回具有更紧密的联系(Wu, Ho, & Chen, 2012)。因此,分离字形特征与语义信息在情景线索学习过程中的作用对理解汉字语义线索的加工过程也非常重要。

综上所述,本研究计划通过两个实验,分别使用包含丰富语义线索的高频字(实验1)或包含较少语义线索的低频字(实验2)为实验材料,考察语义线索、字形特征线索、空间位置线索在情景线索效应中的作用。

2 实验1:高频字搜索任务中的情景线索效应

2.1 研究方法

2.1.1 被试

随机招募大学生被试18名(男生5名,平均年龄20.28±1.41岁)参与实验。所有被试视力或矫正视力正常,均为右利手,在实验开始前阅读并签署了知情同意书。本研究通过了杭州师范大学认知与脑疾病研究中心伦理委员会的伦理审查。

2.1.2 实验材料及环境

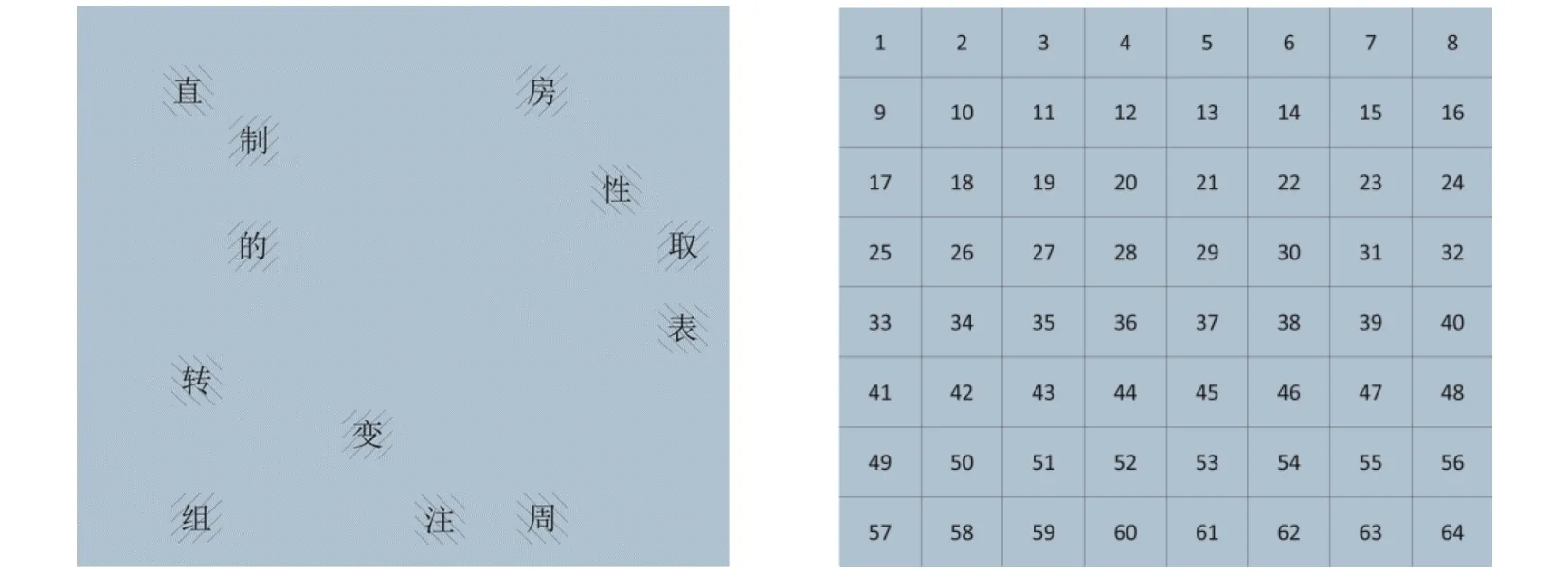

使用汉字构建视觉材料。首先从《2017年度媒体用字总表》(郭熙, 2018)中选取最高频汉字“的”为目标项(字频为26672839),然后筛选63个与“的”笔画数(8画)相同的高频汉字(字频在547043~6396354之间)构建干扰项备选表。每个视觉搜索场景都由1个目标项和11个从备选字表中随机选取的干扰项组成。每个汉字(黑色宋体、视角大小为1.6°×1.6°)都与6条倾斜黑线(左/右倾斜45°)一同呈现在灰色背景上(RGB值为[128, 128, 128]),见图1。搜索项的位置在8×8不可见的矩阵网格(13.3°×13.3°)中随机选取(见图2)。

图1 汉字呈现方式

图2 搜索场景示例

实验基于MATLAB软件编写程序实现。视觉场景呈现在27英寸的计算机显示屏上,分辨率为1920×1080像素,刷新率为120Hz。实验时,被试坐在屏幕正前方,视线和显示屏中心处于同一高度,视距为54厘米。实验在安静且屏蔽自然光的房间进行。

2.1.3 实验设计与程序

实验包含25小节训练阶段和10小节测试阶段。每小节包含12个重复场景和12个新异场景,两种场景随机呈现。所有24个场景的目标项位置均在实验开始时随机选取,且在4个象限内保持平衡。

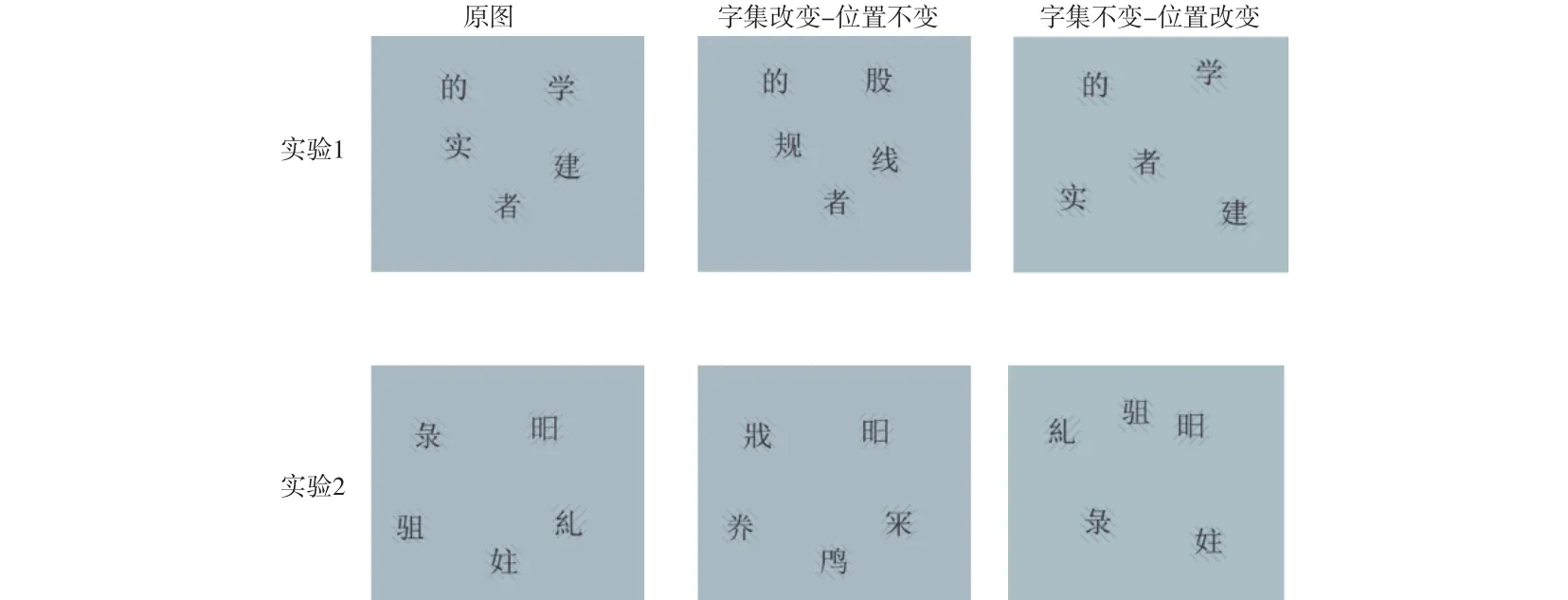

对于训练阶段的重复场景,字集、背景斜线方向、空间位置在实验开始时随机生成并在之后每个小节对应试次中重复出现;而新异场景中干扰字集、背景斜线方向、空间位置在每次呈现时都重新随机选取。无论是重复还是新异场景,其目标汉字及空间位置都不变,但目标项的背景斜线方向(朝左/朝右)随机变化,以避免被试对目标项特征进行学习。为了考察个体在训练阶段对语义−字集线索和空间位置线索的学习情况,测试阶段设置了“字集改变−位置不变”和“字集不变−位置改变”的场景(见图3),分别考察个体所获得的情景记忆是否可以迁移。每种场景呈现5个测试小节,呈现顺序在被试间平衡。对于字集改变−位置不变的重复场景中,干扰字集呈现的位置与训练阶段保持一致,但干扰字集从63个备选字表中重新随机选取;而在字集不变−位置改变的重复场景,干扰字集与训练阶段保持一致,但呈现位置从63个备选位置中重新随机选取。鉴于搜索项尤其是目标项位置的改变距离大小会影响情景线索效应,干扰字集和空间位置的随机选取可以避免不同程度的变化带来的影响(Conci & Müller,2012)。

图3 字集改变−位置不变及字集不变−位置改变场景示例

每个训练/测试试次开始时,在屏幕中央呈现500~700毫秒白色注视点“+”;随后呈现搜索场景,被试需尽快且尽可能准确地搜索目标并按键,若目标项背景斜线方向朝左则按左键,若朝右则按右键。在被试按键后或搜索场景呈现时间超出3秒时,搜索场景自动结束,然后呈现1000~1200毫秒的灰色空屏作为试次间间隔。之所以选取3秒的场景呈现时间,是因为大多前期研究发现被试的平均反应时在2秒内(Xie, Chen, &Zang, 2020; Zang, Geyer, Assumpção, Müller, & Shi,2016; Zang, Zinchenko, Jia, Assumpção, & Li,2018)。被试在每小节结束后可选择适当休息。

训练和测试阶段结束后,有1小节再认任务,给被试呈现一半训练阶段出现过的重复场景和一半新异场景,以检验被试对重复场景是否存在外显记忆。被试需要判断当前呈现的场景是重复还是新异场景。

为确保被试正确理解实验任务,在正式实验开始前,先呈现1小节练习阶段。若被试的正确率低于85%,则需重复练习,直至达标。练习阶段中的搜索场景都是新异场景,且在后续实验中不会重复出现。

2.2 结果

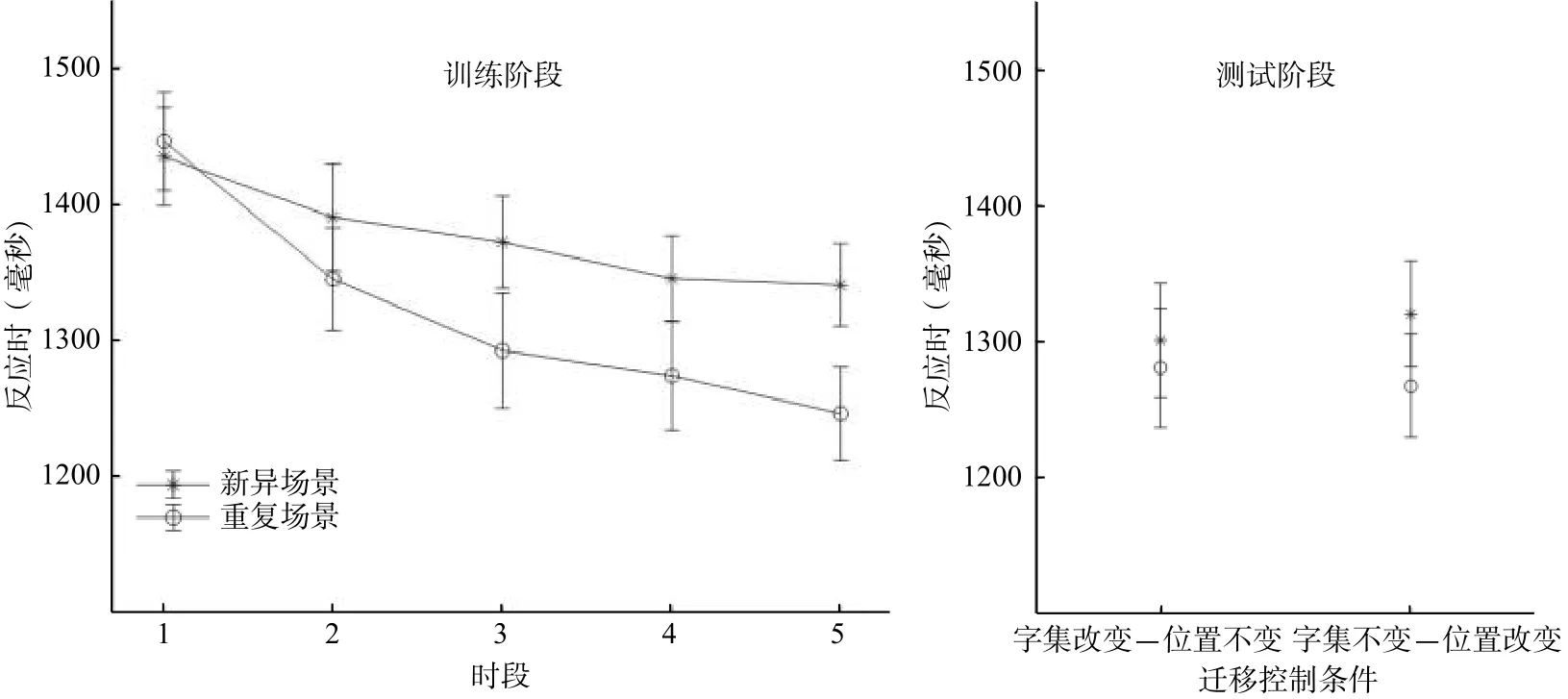

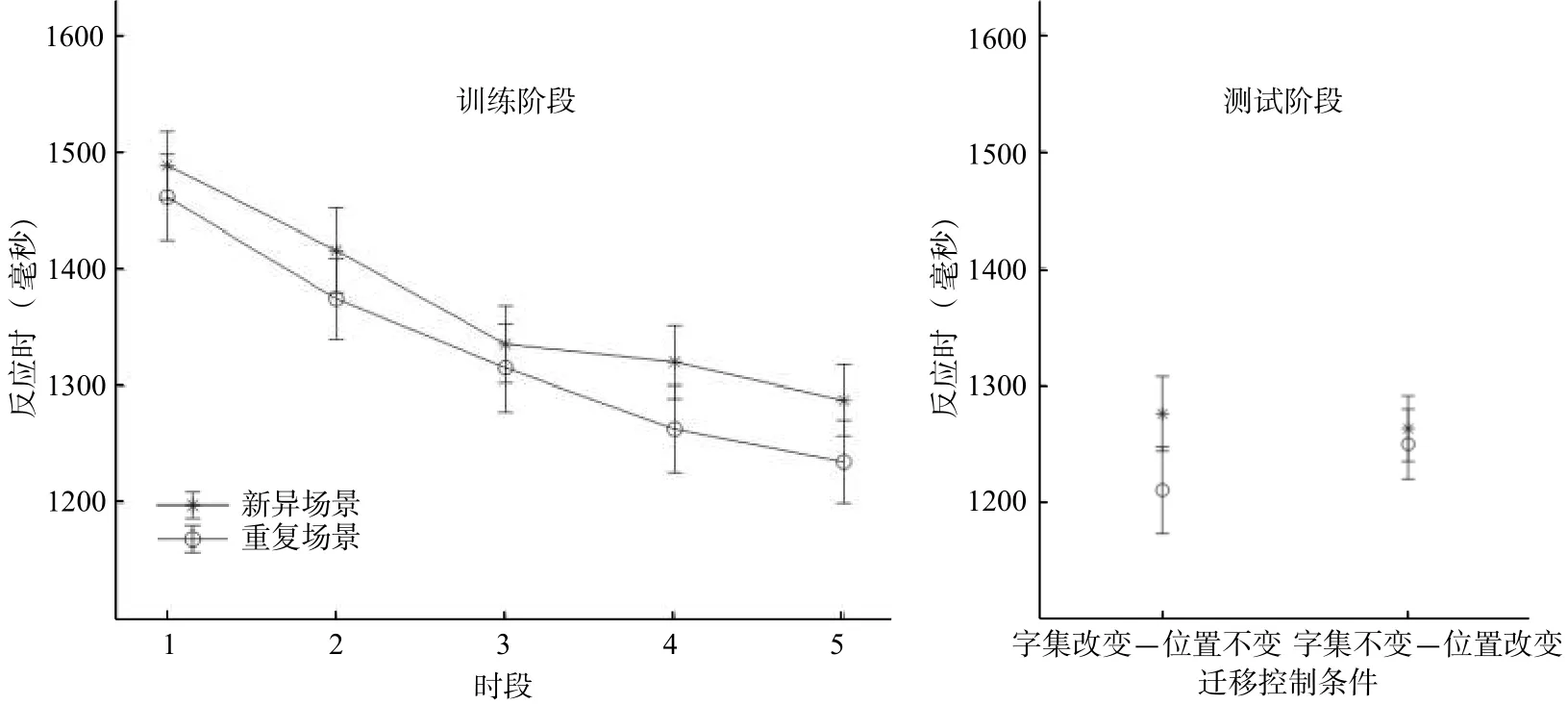

本研究将每5小节数据合并为1个时段(训练阶段5个时段,测试阶段2个时段)进行统计分析以提高统计效力。被试平均错误率低(2.39%)。错误试次在后续分析前进行剔除。实验结果如图4所示。

图4 高频字搜索场景中被试平均反应时随时段变化规律

在训练阶段对被试反应时进行2(场景:新异场景、重复场景)×5(时段:1、2、3、4、5)重复测量方差分析,结果显示:场景主效应显著,F(1, 17)=13.99,p=0.002,=0.45,重复场景的平均反应时比新异场景快56毫秒,表明训练阶段存在情景线索效应;时段主效应显著,F(4, 68)=34.77,p<0.001,=0.67,时段5比时段1的平均反应时快147毫秒;时段和场景的交互作用显著,F(4, 68)=4.40,p=0.003,=0.21。简单效应分析显示,在时段1、2中,重复和新异场景的反应时无显著差异(p>0.05);在时段3、4、5中,重复场景的反应时均显著快于新异场景,ps<0.05,情景线索效应均大于72毫秒。这些结果表明训练阶段存在情景线索效应,且该效应随着时段的增加而增强。

在测试阶段对新异和重复场景的反应时进行配对样本t检验,结果显示:在字集改变−位置不变条件下,反应时无显著差异,t(17)=7.30,p>0.05,尽管重复场景的平均反应时仍然比新异场景快20毫秒;与训练阶段的最后一个时段相比(时段5,情景线索效应为94毫秒),测试阶段的情景线索效应显著降低,t(17)=2.79,p=0.013,Cohen’sd=0.66,表明已获得的情景记忆在改变搜索项字集时不能迁移。在字集不变−位置改变条件下,重复场景的反应时则显著快于新异场景,t(17)=3.17,p=0.006,Cohen’sd=0.75(情景线索效应为53毫秒),且与时段5相比(情景线索效应为94毫秒),情景线索效应无显著差异,t(17)=1.83,p>0.05,表明训练阶段的情景线索效应在改变空间位置而非字集时可迁移。总之,这些结果表明个体在训练阶段主要依赖于字集线索构建情景记忆。

被试在识别测试中的平均命中率为65%,平均虚报率为56%,平均命中率与虚报率差异显著,t(17)=2.59,p=0.019,Cohen’sd=0.61,表明被试对重复场景存在外显记忆。

本实验采用高频字作为实验材料,发现当字集及其空间位置均保持不变时,被试可以习得情景线索,且所获得的情景记忆在字集不变但空间位置改变时可以迁移,而在字集改变时不能迁移,表明字集在情景线索效应中更为重要。由于高频字集同时包含语义(字义)和特征(字形)线索,仍不清楚个体对字集的学习主要是基于语义线索还是特征线索。因此实验2选用低频字,减少语义线索,但同时保留字形特征线索,考察个体是否依然能进行情景线索学习与迁移。

3 实验2:低频字搜索任务中的情景线索效应

3.1 研究方法

本实验从《2017年度媒体用字总表》(郭熙,2018)中选取笔画数为8画(与实验1相同)的低频字组成汉字备选字表(字频在1~2之间),设定“昍”为目标项,余下63个汉字作为干扰项。在实验结束后向被试呈现全部汉字材料,询问被试是否认识这些汉字。本实验重新招募24名大学生被试(男生3名,平均年龄20.38±1.17岁)参与实验。其余实验流程与实验1相同。

3.2 结果

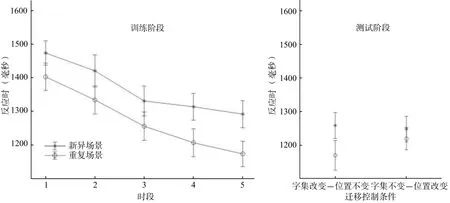

与实验1类似,被试的平均错误率低(3.51%)。所有被试均表示不认识实验中所使用的汉字,表明实验材料中包含语义信息较少。因此若存在情景学习,则是对字形特征或空间位置线索进行的学习。实验结果如图5所示。

图5 低频字搜索场景中被试平均反应时随时段变化规律

在训练阶段对被试的反应时进行2(场景:新异场景、重复场景)×5(时段:1、2、3、4、5)重复测量方差分析,结果显示:场景主效应边缘显著,F(1, 23)=3.44,p=0.076,=0.13,重复场景的平均反应时比新异场景快40毫秒;时段主效应显著,F(4, 92)=63.34,p<0.001,=0.73,时段5比时段1的平均反应时快213毫秒;时段和场景的交互作用不显著,F(4, 92)=1.11,p=0.356。这些结果表明被试在以低频字为搜索项的任务中存在情景学习,但学习效应弱于高频字搜索实验(56毫秒),p=0.002,这一差异可能是因为低频字缺乏语义线索,从而增加了情景线索学习难度。

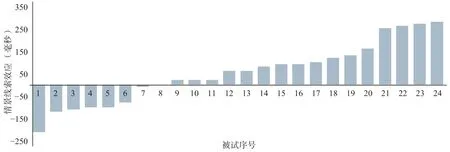

进一步单被试分析显示,17名被试表现出情景线索效应,即在训练阶段的最后一个时段(时段5)中重复场景反应时小于新异场景(见图6)。这与前期研究结果一致(Lleras & Von Mühlenen,2004),有30%的被试无法产生情景线索效应。进一步分析这17名被试的反应时(见图7),训练阶段的结果显示场景主效应显著,F(1, 16)=30.15,p<0.001,=0.65,重复场景的平均反应时比新异场景快91毫秒;时段主效应显著,F(4, 64)=44.87,p<0.001,=0.74,时段5的平均反应时比时段1快206毫秒;时段和场景的交互作用不显著,F(4, 64)=1.28,p=0.286。

图6 实验2中每名被试在时段5中的情景线索效应

图7 低频字搜索场景中17名被试平均反应时随时段变化规律

测验阶段的配对样本t检验显示已获得的情景记忆在字集改变−位置不变条件下可以迁移[t(16)=3.84,p=0.001, Cohen’sd=0.93,情景线索效应为89毫秒],且与时段5相比,情景线索效应无显著差异,t(16)=0.98,p=0.340。相反,在字集不变−位置改变条件下,情景线索效应不能迁移,t(16)=1.02,p=0.325,尽管重复场景的平均反应时比新异场景快29毫秒,但该差异显著低于时段5的情景线索效应(118毫秒),t(16)=4.01,p=0.001,Cohen’sd=0.97。

被试在识别测试中的平均命中率为54%,虚报率为53%,平均命中率与平均虚报率没有显著差异,t(16)=0.23,p=0.822,表明被试对重复场景不存在外显记忆。

实验2采用低频字作为搜索项,发现当空间位置线索与字集特征(而非语义)线索同时存在时,被试对空间位置的线索学习占据主导地位。而以包含丰富语义线索的高频字为搜索项时(实验1),个体优先学习语义线索。

4 讨论

本研究采用视觉搜索任务,考察基于汉字材料的情景线索效应。研究显示,当使用高频字构建实验材料时(实验1),个体可以成功进行情景学习,并产生较强的情景线索效应,且所产生的效应在搜索项的空间位置改变而非字集线索发生改变时可以迁移。这表明当视觉场景同时包含汉字语义线索、字形特征线索和空间位置线索时,个体优先学习语义线索。有趣的是,在缺乏语义信息的情况下,即使用低频字构建实验材料时,被试的情景线索学习相对较弱,且所获得的情景记忆在空间位置线索改变时不能迁移,而在字形特征(即字集)改变时可以迁移,表明个体对空间线索的学习优先于对特征线索的学习。总之,本研究发现在情景线索效应中,个体对语义线索的学习优先于空间位置线索,对空间位置线索的学习则优先于字形特征线索。

空间位置线索学习优先于字形特征线索这一发现与以往研究一致。例如,Endo和Takeda(2004)采用不规则图形(无意义)作为实验材料,发现当图形特征和空间位置同时重复时,相比于前者,被试更容易习得图形空间位置关系。Yang和Merrill(2018)以黑白线条构成的物品(如钥匙)作为搜索项,发现相比于物品特征线索,被试更容易对空间线索进行学习。本研究则在以往研究基础上进一步发现,当视觉场景包含明显的语义信息时,个体优先学习语义线索,这体现了语义线索在情景学习中的重要性。

本研究所探究的语义信息不同于以往研究使用的自然场景图片或单词。以往研究显示被试可以对场景整体语义信息或单词间的概念联结进行情景线索学习(Brockmole et al., 2006; Draschkowet al., 2014; Goujon et al., 2009)。但本研究以彼此语义独立的汉字为干扰项,排除视觉场景中物体凸显性的影响,同时分离语义与空间信息,发现针对汉字本身所包含的语义信息也可以进行情景线索学习。这可能与个体对汉字语义的无意识加工有关,即在没有意识参与的情况下,个体仍然会自动地抽取语义信息(王军妮, 王勇慧, 佀建锋,2013)。

高频字实验中目标项的词频高于干扰项这一特点可能会引发启动(pop-out)搜索模式,从而影响情景线索学习,产生语义线索优先学习的特征。若这一假设为真,研究应该观测到与启动搜索范式类似大小的反应时(600毫秒左右)(Geyer, Zehetleitner, & Müller, 2010)。但本研究中个体反应时为1200~1500毫秒,是启动搜索反应时的2倍,表明未产生启动搜索模式。事实上,有研究发现个体对高频字的加工更趋于整体加工模式,即将高频字与其周围信息一同加工(Yan,Tian, Bai, & Rayner, 2006),这进一步降低在高频字搜索实验中产生启动搜索模式的可能性。值得注意的是,当使用低频字为搜索材料时,个体的反应时在1000~2000毫秒之间,与高频字实验不存在显著差异,表明词频差异不是造成个体情景线索学习模式差异的关键原因。

外显记忆识别测试结果显示个体在含有丰富语义信息的高频字而非缺乏语义信息的低频字搜索实验中体现出了外显记忆,这表明语义信息加工可能与情景线索学习的外显、内隐性相关。而以往研究使用包含较多语义信息的自然场景作实验材料时也观测到了外显记忆(Brockmole & Võ,2010)。相应地,使用语义信息较少的抽象字母(“T”或“L”)作为搜索项时,通常是内隐记忆(Assumpção et al., 2015; Chun & Jiang, 1998)。未来研究需要采用更严谨的外显、内隐记忆测试范式,增加测试试次重复次数、提高效应量(Vadillo, Konstantinidis, & Shanks, 2016),从而明确语义信息加工是否是区分外显、内隐性学习的关键因素。

5 结论

本研究发现个体在基于汉字的视觉搜索过程中可以产生情景线索效应。当语义线索、汉字特征线索和空间位置线索同时存在时,个体优先学习语义线索,仅字形特征与空间线索同时存在、但缺乏语义线索时,个体优先学习空间线索。