儿童安宁疗护服务路径整合实践探讨*——以复旦大学附属儿科医院为例

傅丽丽 张灵慧 汪庭娟 徐 虹 陶毛毛 翟晓文

儿童临终患者不同于成人临终患者,其在临终阶段面临着药物反应不同、语言表达受限、需要家长个性化照顾、无法理解死亡等的特殊需求[1]。因此,儿童安宁疗护服务需更早启动,儿科安宁疗护团队需考虑为重症患儿家庭提供更多的疾病管理等咨询服务[2]。从心理或精神角度来看,需更侧重于护理质量、家庭情感支持、文化宗教习俗和丧亲支持[3]。

世界卫生组织将儿童安宁疗护定义为对临终患儿的身体、心理、社会全方面的照顾,同时还涉及给予家庭的支持服务;安宁疗护开始于儿童病情被确诊时,而不论儿童是否接受与疾病直接相关的治疗;医疗服务提供者应评估并减轻孩子的生理、心理和社会压力;有效的儿童安宁疗护需要跨学科的多团队服务,激发家庭对社区资源的使用;安宁疗护可在三级医疗机构、社区卫生服务中心甚至家庭中开展[4],这一定义提供了三个安宁疗护服务基本场所的选择。虽已有学者指出儿童安宁疗护的内容、跨学科团队构成、可选择的临终场所参考等,但鲜有研究进一步揭示跨学科的儿童安宁疗护团队应如何搭建,如何开展整合性的儿童安宁疗护,以及有哪些因素影响家庭对整合服务的选择。

复旦大学附属儿科医院采用姜珊等[5]提出的本土化安宁疗护的适用范围,结合实践经验,探索为临终患儿提供延续的专业服务,以及患儿去世后的丧葬协助服务,分析整合服务的关键要素,见图1[5]。

1 研究综述

全球安宁疗护发展水平可分为起步阶段、组织阶段、服务阶段与整合阶段,我国的安宁疗护发展水平目前处于起步阶段[6]。通过查阅国内外近十年儿童安宁疗护的相关文献,从护理学、医学、心理学、社会工作等不同学科梳理了不同学者提出的儿童安宁疗护服务模式。见表1。

表1 儿童安宁疗护服务模式

根据表格,可从不同视角分析儿童安宁疗护服务。从患儿类型看,主要有新生儿安宁疗护、危重症患儿安宁疗护等。从服务场域看,可分为居家安宁疗护、安宁疗护院、医院安宁疗护服务,这与国外的研究一致[7]。关于临终场所的选择偏好,国外研究表明,大多数家长和临床医生将家庭列为临终关怀的首选(分别为70.2%和87%)[8],这启发探讨中国本土临终关怀场所如何选择及其原因。从服务方式看,可分为以家庭为中心的安宁疗护服务、持续性儿童安宁疗护模式、远程安宁疗护模式等。

通过文献回顾发现,国内外现有儿童安宁疗护服务研究以临终患儿为主体,以患儿家庭为中心,强调多学科团队(multiple disciplinary team,MDT)的交互合作,以及家庭社区医院多元主体的联动,可选择在医院、社区安宁机构、家庭等场所开展安宁疗护专业服务。

但许多家长仍会选择让重症儿童在三甲医院的ICU里治疗直至去世,因此,儿童安宁疗护服务需要尝试开展综合性和整合型的服务模式。此外,现有研究较少探讨儿童安宁疗护服务场所选择的原因,而服务场所的选择直接决定了临终儿童有无亲人陪护、终末期生存质量、家庭经济开支情况、医疗资源有无浪费等现实问题。

2 路径建构

2.1 案例介绍

复旦大学附属儿科医院创建于1952年,作为国家儿童医学中心,集医、教、研、防、管为一体的综合性儿童专科医院。医院立足上海、服务全国、辐射亚洲,承担全国儿童疑难罕见病诊治和重大疾病救治工作,但医疗场地有限,周转率快,暂未设立单独的儿童安宁疗护病房。2012年起医院成立社工部,建立临床社工个案转介制度,其中将儿童安宁疗护作为个案干预重点[17],借助院内信息化个案转介平台,确保每一位危重症患儿入院评估后即可转介给医务社工开展评估和干预。目前,以血液、肿瘤、ICU等六个病区为重点科室,由固定的主治医生、护士长、专科护士、医务社工、营养师、麻醉师、志愿者共同组成安宁疗护MDT,并于2020年开设舒缓MDT门诊,根据不同患儿的需求增加相关专业成员,面向患儿家庭提供专业安宁疗护服务。

2.2 服务路径

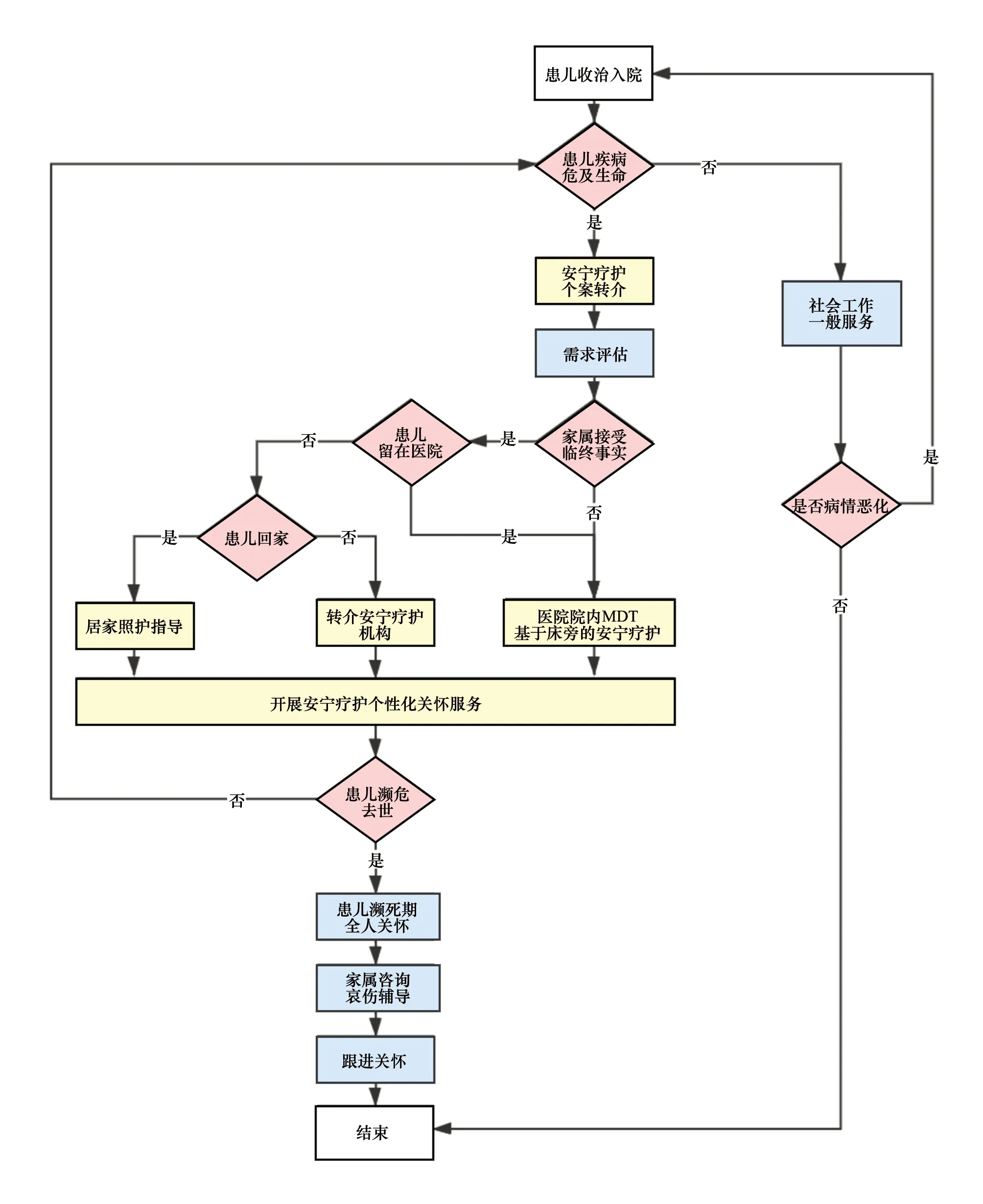

儿科医院经过多年的服务探索和积淀,形成了较为成熟的儿童安宁疗护服务操作流程,见图2。MDT在充分评估患儿及其家庭基本情况及需求的基础上,综合考虑患儿家庭是否接纳疾病事实,患儿及家长意愿表达、家庭照顾能力、社区医疗资源支持情况等,帮助患儿家庭进行医院、居家、社区安宁机构三类临终场所的选择,并提供优质个性化的安宁疗护服务。根据该操作流程,具体服务路径主要包括以下几步骤。

图2 整合视角下院内安宁疗护服务操作流程

其一,安宁疗护服务启动。当患儿收治入院,由医护人员进行生理和疾病现状评估,着重评估疾病是否危及生命,并作为是否启动安宁疗护程序的依据。若患儿预后良好则接受常规的医疗、护理及社工服务;若后续医护人员判断患儿病情恶化,则需再次评估并启动安宁疗护服务程序,转介和召集MDT进行个案讨论。

其二,医务社工专业评估。医务社工接到医护人员转介的临终患儿个案,需与患儿家庭快速建立信任关系,收集患儿家庭结构、家庭关系、家庭经济状况、对死亡的认知和接纳程度、精神健康和情绪状态、文化习俗及精神信仰等心理社会信息并进行持续动态评估和干预;同时重点评估患儿家庭对医疗的期待是否合理,家属是否接受患儿可能临终的事实,并将以上信息与MDT进行反馈讨论。

其三,安宁疗护场所选择及个性化服务。对于无法接受疾病和临终事实的家庭,医护人员则会基于家属治疗要求继续在院内提供常规治疗和护理,医务社工虽不会提及“安宁”“临终”等字眼,但会提供事实上的临终关怀及针对家属的预期性哀伤辅导。对于可接受疾病和临终事实的家庭,MDT会基于患儿个人意愿、家庭照顾能力和社区医疗资源等支持情况,共同讨论安宁疗护场所选择及后续个性化关怀服务的制定。对选择居家临终的患儿家庭,团队需提供营养、护理支持和疼痛管理的远程评估及指导,给予家属相关心理社会层面照护技巧培训和指导,以及对家属线上情感支持。MDT成员按照分工开展相关专业服务并做好个案记录,团队内部定期进行信息反馈和方案调整讨论。

其四,安宁疗护服务终止。当患儿濒临死亡时,团队要及时根据患儿和家庭的健康知识水平和文化偏好提供相关咨询和支持;评估患儿的情绪给予安抚;指导家属与患儿告别。患儿去世后,应给予家属哀伤辅导关怀,特别是多胎家庭中向手足传递患儿去世信息和关怀跟进,提供符合家庭文化习俗的丧葬协助和信息支持,并以远程形式持续跟进。最终以家长主动提出服务结束或转介给社区相关机构继续跟进关怀为整个安宁疗护流程的结束。安宁疗护流程结束后,MDT对该个案进行结案讨论和经验总结。

3 关键要素

根据上述建构服务路径指导下的20余例儿童安宁疗护案例的经验,总结出在三甲儿童专科医院内开展儿童安宁疗护的关键要素,分别从以下几个角度进行论述。

3.1 MDT的搭建

以血液科安宁疗护MDT为例,主治医生及专科护士都曾接受过中华医学会儿科学分会血液学组及国内外相关安宁疗护专业培训;护士长曾前往美国波士顿儿童医院进修和参与国际儿童安宁疗护专题研讨;医务社工为社会工作硕士,负责院内所有科室危重症患儿家庭的危机干预及儿童安宁疗护;第三方社工机构聚焦安宁疗护和生命教育,曾荣获全国社会工作标准化建设专业示范单位;志愿者则是在血液科服务长达20余年的专科志愿者团队。以血液科主治医生、护士长的转介和召集为安宁疗护服务起始点,医务社工、营养师、麻醉师、志愿者等专业成员参与推进,定期进行团队反馈与讨论,并邀请患儿家庭共同参与决策和行动的全过程。血液科安宁疗护MDT具有理念认同、专业受训、团队合作、专业互补的特点,不断完善服务流程和明确分工,为临终患儿家庭提供专业服务。因此,安宁疗护MDT的搭建是基础。

3.2 患儿家属对临终事实的接纳度

研究表明家属对疾病认知度的提高有利于提高对意外事件的心理接纳度[18],患儿家长对疾病事实和临终预期的接纳度会影响家庭做出最有利的决定。因此,医护人员可通过个性化、多渠道的疾病告知和宣教培训,提高家属对疾病事实的接纳度。当家属接纳疾病事实后则更容易接受临终的可能,进而可与医疗团队共同制定患儿的安宁疗护计划。

3.3 患儿家庭临终场所选择的意愿表达

当患儿家长接受疾病事实后,医疗团队会与家长进行沟通,综合考虑当地文化风俗习惯、患儿的主观意愿表达等因素,共同讨论患儿的临终场所选择,即在医院、或居家、或在社区安宁病房接受安宁疗护服务。

3.4 患儿家庭的照顾能力

家庭的照顾人手是否充足,家庭经济状况是否良好,照顾者护理技巧是否专业及有信心,家庭是否关于临终安排达成共识等因素,均会直接影响家庭的照顾能力。医疗团队需评估家庭的照顾能力来协助选择合适的场所及安宁疗护方案。

3.5 社区医疗资源的可及性

截至2018年底,上海共有76家医疗机构开展安宁疗护服务,200余家医疗机构注册安宁疗护科,共有安宁疗护机构床位900余张,居家床位700余张[19]。转介安宁机构需考虑以社区为基础的医疗资源距离患儿家庭、所在诊疗医院或交通枢纽地理位置的空间距离,以及该机构是否有接收临终儿童的资质和能力,是否满足儿童安宁疗护方案中的基础医疗支持设备和专业人员培训和操作能力等。

4 总结与建议

4.1 总结

4.1.1 优势

三甲儿童专科医院具有理念先进、医疗专业和社会资源充足的优势,使得儿童安宁疗护服务路径整合性探索具有创新意义和可复制推广性。同时院内医务社工个案转介制度和舒缓MDT门诊使儿童安宁疗护MDT高效运作,可及时启动针对临终患儿的全方位个性化服务。因此,儿童安宁疗护服务路径整合实践提高了临终患儿的生命质量,也体现了以患儿家庭为本的人文关怀。

4.1.2 挑战

整合视角下三甲儿童专科医院儿童安宁疗护服务需要医院管理的制度保障;儿童安宁疗护MDT成员需要持续专业培训以保证专业服务规范;院内对重症儿童安宁疗护的高效识别与服务开展需要依赖成熟的转介体系。另外,患儿家庭对疾病事实及死亡的接纳度整体较低,不利于安宁疗护的最佳方案讨论;院外医疗转介资源的可及性不足;各地丧葬风俗习惯尤其是跨地区、跨民族间的文化差异大,诸多限制因素都为整合视角下的儿童安宁疗护服务带来挑战。

4.2 建议

4.1.1 加强院内制度、团队与转介体系建设

首先需营造儿童专科医院对重症儿童开展安宁疗护服务必要性的氛围,从管理层面制定规章制度,确定安宁疗护对象、规范、流程等。组建MDT,并定期进行专业培训,明确团队成员的责任与服务内容,提高安宁疗护服务质量。同时,需打通MDT与重点服务科室之间的转介通道,通过完善安宁疗护个案转介体系保障潜在服务对象及时获取高质量的安宁疗护服务。

4.2.2 加强生死教育与宣传倡导

由于患儿家庭缺乏生命教育,家庭成员普遍存在死亡焦虑,家属对患儿病情不可逆及面临临终的结果大多会采取逃避否认的态度,坚持在医院接受治疗直至去世,从而错失安宁疗护中儿童个人舒适度及有家人高质量陪伴的机会。因此,要加大社会宣传倡导与生命教育,提高公众对于死亡的了解和接纳水平,改善公众的生死观,促进人们对于死亡的正视和准备,以及在罹患恶性疾病时主动考虑选择高质量的安宁疗护服务。

4.2.3 培训社区安宁疗护机构

可供选择的社区安宁疗护机构数量较少,机构大多接收中老年癌末患者。由于社区安宁疗护机构缺乏收治临终儿童的合法资质,缺乏儿童用药及特殊医疗护理的相关培训,以及担心家长由于无法面对孩子去世会产生情绪转嫁而可能引起的潜在医患矛盾和风险等问题,暂不接收临终儿童。因此,要加大对社区安宁机构收治临终儿童的政策扶持,并开展儿童患者的护理要点、症状管理用药剂量、家属关怀、助人者替代性创伤预防等主题培训,打通三甲儿童专科医院与社区安宁疗护机构间的转介渠道。进行社区儿童安宁疗护的网格化管理,疏通三甲医院与社区安宁疗护机构间的转介流程。

4.2.4 整合社会资源,实现最大效益

儿童安宁疗护不仅是患儿家庭及医务人员的职责,还是全社会的责任,需整合社会资源共同关注患儿家庭的需求。如患儿家庭选择社区和家庭作为临终场所,则需要医务社工对接社区安宁机构的医疗资源制定家庭方案。同时,部分临终患儿的圆梦行动也需通过联合多家企业、公益组织等共同完成。另外,部分贫困患儿的后续丧葬支持也需要得到基金会、爱心企业、爱心个人的支持和帮助。

4.2.5 文化语境下的本土化探索

由于各地风俗不同及各个家庭对儿童死亡的认知接纳度不同,患儿家庭对于病情接纳和临终场所选择会有不同的反应。因此MDT与家庭的沟通中,在考虑各地丧葬风俗习惯和文化背景不同的基础上,应充分评估、尊重和接纳各个家庭的决策,并给予相关医疗技术和后续流程信息等多方面的支持。

最后,希望公众能用更加开放的态度来面对死亡,特别是儿童死亡。希望重病儿童带着爱意和关怀离开,更希望丧子家属获得更多社会支持,接受丧子事实,平顺度过哀伤期,尽快重返工作和生活[20]。