狠抓基础建设 助推林沙产业发展

曹建义 杨瑞 张俊仙 内蒙古鄂尔多斯市造林总场

鄂尔多斯市造林总场白泥井分场(以下简称“分场”)地处库布其沙漠东部,场部设在达拉特旗白泥井镇,这里是达拉特旗东部地区的物流中心,具有交通便捷、人口密集、流动人口多等特点。因此,分场的基础建设对该地区林沙产业的发展显得尤为重要。作为国有林场,分场在搞好生态建设的同时,积极创造条件,狠抓基础设施建设,拓宽致富渠道,带动职工增收致富,提升场容场貌,提高职工幸福指数,助推林沙产业发展。

抓基础设施建设 保障产业发展

早在上世纪八九十年代,分场采取以集体筹资为主、职工个人投入为辅的方式,累计投入7.68万元,对当时白泥井苗圃机电井抽水设备、输电线路进行了更新和维修。但由于投资少,发展缓慢,效果不是十分明显。

2000年,分场通过争取退耕还林工程中的种苗基地建设项目,在继续搞好白泥井苗圃基础设施建设的同时,投资170 万元,在康家湾新建苗圃一处,占地面积690 亩。按照新建苗圃的规划设计,完成网状道路建设3640 米,栽植以樟子松为主的防护林6350 株,架设高、低压线路各1500 米,新增1000伏变压器1 台,打深井4 眼,建设办公室、机具库、贮苗室共520 平方米,建设钢塑结构大棚6 栋,并配套喷灌、管灌设施。后期还完成了苗圃网围栏建设3000 米,购置了60 型拖拉机、旋耕机、轻型四铧犁各1 台,成为鄂尔多斯市造林总场以及白泥井地区设施齐全、功能完善的大型苗圃。康家湾苗圃的建成,为缓解职工用地紧张、补齐苗圃地建设短板、扩大培育苗木新品种、增加职工收入创造了良好的条件。

2001—2020年,分场累计投入490.71 万元,对白泥井、康家湾两个苗圃继续加强基础设施建设。“十一五”期间,通过争取退耕还林工程中良种基地建设项目,投入182 万元,在新建的康家湾苗圃新打百米以上深井3 眼,每小时出水量可达80 吨;新建网围栏2880 米,铺设管灌设施1480 米,可同时喷灌500 亩;架设高压线路1000 米、低压线路2500 米,添置100 千伏厢式变压器1 台。另外,建设种子库81.25 平方米、晒种台400 平方米;购置用于苗圃地建设的做床犁、起苗犁、播种机各1 台,为全场建设种苗集散基地奠定了基础。

2010年,根据鄂尔多斯市造林总场的安排,分场实施了以节水灌溉为主的苗圃地扩建工程,新架设高、低压输电线路1560 米,安装100 千伏变压器2 台,配套120 米深井4 眼,新铺设灌溉管道3670 米,平整土地128 亩,栽植樟子松、桧柏等行道树1960 株,完成投资157.61 万元。

2018年,分场自筹资金111.1 万元,新打120米深井12 眼,架设高压线路2400 米、低压线路3200 米,安装100 千伏、125 千伏变压器6 台,铺设地下管道9800 米。

2019—2020年,分场累计投入40 万元,新增机电井6 眼,维修苗圃机电井42 眼,铺设苗圃主管道7000 米。

截至2021年,分场在白泥井、康家湾两苗圃及大阴塄营造的樟子松林地,共有高、低压输电线路8600 米,购置100 千伏、125 千伏变压器11 台,改造更新机电井31 眼,铺设网管26400 米,建设网状道路3640 米,开发土地818 亩,新增水浇地1568 亩,建种子库81.25 平方米、晒种台400 平方米,新建采穗圃70 亩、钢塑结构大棚6 栋,为加快生态修复步伐、提高生态建设质量奠定了坚实基础。

抓基础产业发展 拓宽致富渠道

如果说基础设施是产业发展的重要支撑,那么,产业发展又是一个单位的根基。随着基础设施建设的不断完善,分场大力发展以种苗、种植、养殖为主的基础产业,不断拓宽致富渠道,努力增加职工收入。截至2021年,分场基础产业产值累计达到2843.65 万元。

种苗业。发展种苗产业既可为造林提供苗木来源,又可为职工增加收入。因此,分场的种苗产业发展从计划经济开始到完全走向市场经济经历了四个转变。

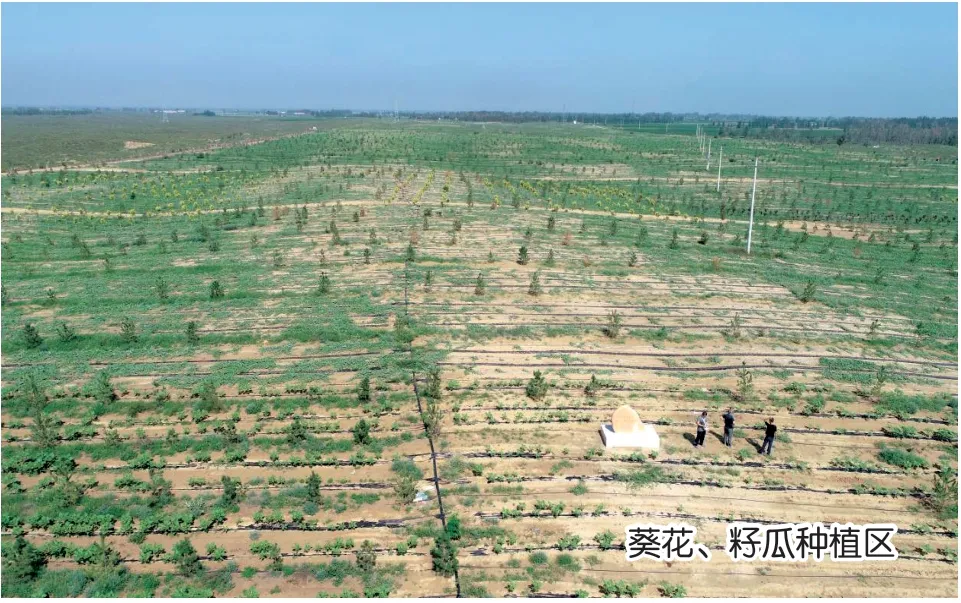

康家湾苗圃樟子松定植育苗基地

一是从品种单一、产量多、效益低向多品种、高质量、高效益的经营方式转变。“六五”期间,育苗树种以杨树为主,只注重了数量,忽视了质量,造成苗木产量过剩,经济效益较差。经过40年对苗木生产结构的不断调整,到“十三五”期间,培育的苗木品种达到54 个,其中樟子松、云杉、桧柏等常绿树种7 个,国槐、馒头柳等落叶乔木树种26个,丁香、玫瑰等花灌木树种21 个。出圃合格苗木137.22 万株,苗木产值达到297.43 万元。与“六五”时期相比,虽然苗木出圃数量下降了16.80%,但苗木产值却增长了20.9 倍。

二是从分场集体经营向职工家庭苗圃经营方式转变。上世纪八十年代初期,分场苗圃由集体经营,“出工一窝蜂、集体地里养精神”现象严重,致使经营管理差、苗木生产周期长、育苗成本高。从1984年实行家庭苗圃经营后,极大地调动了职工劳动积极性,经营管理水平也逐步提高,苗木生产周期缩短了,生产成本降低了。过去培育乔木苗至少需要两年出圃,以柠条为主的灌木苗也需一年半出圃。实行家庭苗圃经营后,职工想方设法提高经营管理水平,对以杨树为主的乔木采取覆膜技术进行育苗,并加强苗圃田间管理,苗木年平均高生长达到1.5 米,实现了当年育苗、当年出圃。灌木育苗通过强化种子处理和田间管理,苗木平均高生长达到0.5 米,也可实现当年育苗、当年出圃,生产成本分别下降45%和30%。

三是苗木生产由指令性计划逐步向指导性计划转变。过去苗木生产每年有计划地向职工定性分配,包括育苗面积、品种、单位面积产量、出圃数量。实行家庭苗圃经营后,在保证完成分场造林所需苗木要求的基础上,以市场为导向,分场只实行宏观调控,微观放开搞活。这样职工自主经营多了,国家计划少了,从而促进了苗木产业的健康持续发展。

四是苗木销售由全场统一调拨、集中核算,向市场调节、随行就市转变。从上世纪八十年代初期开始,苗木销售经历了由统一调拨、集中核算、分期拨付,到计划内苗木由单位按当时价格统一核销,计划外苗木由职工个人自主销售的双轨机制,再到产供销直接见面、自主经营、自负盈亏三个阶段。

截至2021年,分场40年育苗面积累计达到4023 亩,生产出圃苗木1979.63 万株,苗木产值累计达到1195.15 万元。所产苗木除满足生态建设需要和市场销售外,还向周边村庄无偿提供苗木约150万株,为分场驻地绿化事业作出了应有贡献。

种植业。1979—1980年分场建场初期,农作物种植面积每年556 亩,其中能种粮食的土地仅有404亩,且多数为旱地种植,粮食平均亩产只有161 斤,管理差,效益低。经过40年的建设发展,在基础设施建设逐步完善的基础上,经营管理水平和种植效益得到了进一步提高。

一是逐步转变过去那种广种薄收的传统方式,精耕细作,加强田间管理。

二是逐步调整种植结构,增加西瓜、葵花、土豆等经济作物的种植比重,提高种植效益。

三是由于逐年加大农田水利基础设施建设力度,喷灌、滴灌等节水灌溉能力不断提升,水浇地面积由“六五”时期的258 亩增加到2021年的1057 亩,进一步扩大了水浇地面积。

四是由于收入的不断增加,以及国家出台购买农机具给予补贴的优惠政策,职工购买农机具的能力不断增强,逐步实现了农作物种植机械化,减小了职工劳动强度,降低了生产成本。截至2020年底,农作物种植面积累计达到15552 亩,其中粮食作物10283 亩,粮食平均亩产1532 斤,比“六五”期末增长9.52 倍,种植业产值累计达到1204.15 万元。

养殖业。依托林地资源优势,结合分场驻地白泥井地区经济物流中心的特殊优势,分场采取各项措施,组织职工大力发展以白绒山羊为主的养殖业,从而增加职工收入。

一是引导职工养殖白绒山羊,搞好畜种结构改良,提高养殖效益。

二是引导职工逐步改变传统养殖方式,由过去散养逐步向圈养转变,提升养殖效能。

三是制定优惠政策,搞好服务。对饲喂50 只、100 只牲畜以上规模的养殖户,分场给予相应的扶持政策,如借给一定数额的周转金、无偿提供建设棚圈所需物资等,鼓励职工建设养殖所需的棚圈、青贮窖,种植优质牧草,从而促进养殖业的发展。

四是通过树立规模养殖示范户,提高分场全体职工养殖水平。以“十一五”期末为例,在养殖示范户刘爱花、王来应的带动下,职工白绒山羊养殖量达到2620 只,同比增加1275 只,养殖业产值达到32.33 万元,同比增长4.31 倍。截至2020年,职工养羊存栏850 只,养殖业总产值累计达到444.35 万元。

其他方式。为拓宽职工致富渠道,寻找分场新的经济增长点,增加职工收入,分场又从以下三个方面抓起,并取得明显成效。

上世纪八十年代中期,利用借贷方式,采取大苗、大坑、大行距和深栽造林技术,营造速生丰产林400亩,同时可以进行林粮间作。

上世纪九十年代,面对当时国家林业投资少、经费紧缺、工人工资不断增长的被动局面,分场组织职工走以林为主、多种经营并重的发展道路。在完成上级下达林业生产任务的同时,主动走向社会,“找米下锅”,利用造林技术和优质苗木的优势,先后承揽了包神铁路、神华煤田、伊金霍洛旗成吉思汗陵和塔布乌兰公墓相关段落的防沙绿化工程。这样,不仅销售了职工近50 万元的苗木,而且为分场创收了10 余万元,同时,参加工程建设的职工收入也相应提高。

2003—2004年,分场采取引进企业、筹集资金和改造低产林的方式,以培养小径材林为主,进行窄行密植,采用较为先进的滴灌技术,建设完成速生丰产林2600 亩,为增强分场发展后劲奠定了坚实基础。

随着产业的不断发展,职工收入也逐年提高。截至2020年,分场职工家庭人均收入达到38155 元,比1985年家庭人均收入696 元增长了54.82 倍。

抓生产生活质量 美化场容场貌

根据生态建设需要和林业生产发展,在鄂尔多斯市造林总场的大力支持下,分场在关注民生、提升场容场貌水平方面办了六件实事。

上世纪八十年代初期,投入3.5 万元,先后在新建的三眼井、黑庆壕两个作业区建起集办公、住宿、食堂为一体的300 平方米砖木结构综合办公用房,改变了作业区创建初期借住村民房屋办公、食宿、从事营林活动的状况。在此基础上,分场自筹资金安装了风力发电机,不仅解决了职工的照明问题,还能观看电视,丰富了职工文化生活。

1982年,投入2.85 万元,新建分场砖木结构办公室285 平方米,从此结束了工作人员在阴冷潮湿、拥挤、采光差的地方办公的历史。

上世纪九十年代初期,随着职工住房户的增多,采取定额补助、以户分配宅基地,职工自筹资金建房的办法,给22 名离退休职工和即将退休的老职工解决了住房困难。

从2000年开始,借助天然林资源保护工程的实施,分场为50 多名林业生产工人按政策规定足额缴纳了养老保险基金,实现了应保尽保。2006年,分场为80 多名在职职工、退休职工缴纳了医疗保险基金,使医疗保险的覆盖面达到100%。

2002年,分场自筹资金70 万元,不仅在白泥井地区新建办公楼、宿舍、食堂820 平方米,还购置了现代化办公用品。2018年以来,分场又投入资金20 万元对楼内的地面、楼梯、床铺、办公用具和楼外的墙体进行了全面的维修改造。

职工收入的不断增加,不仅改善了他们的居住环境,而且生活质量也在逐步提高。截至2021年,分场退休、在职职工中有67%的职工住上了90 平方米以上宽敞明亮的楼房,剩余职工也全部参加了国有林场棚户区改造;有70%的在职职工购买了小汽车。

多年来,分场始终坚持基础建设和林业生态建设同步发展。经过日积月累的投入,久久为功的积累,林业生产条件和职工生活水平发生了可喜的变化。进入新时期,白泥井分场将以习近平生态文明思想为指导,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念,抓住黄河流域生态保护和高质量发展的战略机遇,借助乡村全面振兴的发展契机,紧紧依托丰富的森林资源和完善的基础设施条件,充分发挥交通便利的区位优势,通过全面实施退化林修复和森林质量精准提升等林业工程,大力发展林药、林草、林果、林粮等林下经济,积极探索以绿色、生态、休憩、康养为主题的林家乐,进一步带动职工增收致富,助推林场提质增效,为满足人民日益增长的生态需求不断努力,为筑牢祖国北疆生态安全屏障作出更大贡献。

职工棚户区改造小区