抒山河情怀 谱多彩音画

摘 要:《光雾山音画》是作曲家李忠勇继《云岭写生》之后,于2003年应南江县政府之邀创作的又一部交响音画力作。这部作品以生动的意象刻画、精炼的音乐表达和深刻的思想内涵,推动了民族性交响音画的发展,对于该体裁的创新与完善产生了添砖加瓦的积极作用。从标题设定与意象刻画、主题设计与旋律发展及调性安排与结构布局等3个方面逐一对作品的技法特征和艺术特色进行分析评述,以期展示出作曲家所一贯秉持的民族化交响乐的创作理念,以及他在晚年生活中寻求创作突破的积极探索。

关键词:李忠勇;《光雾山音画》;民族性交响音画

中图分类号: J614 文献标识码:A

文章编号:1004-2172(2021)04 - 0103 - 10

DOI:10.15929/j.cnki.1004 - 2172.2021.04.010

《光雾山音画》是作曲家李忠勇(1934—2011)继《云岭写生》之后在古稀之年创作的又一部交响音画力作。犹如美术展览中互相映照的双联画,《光雾山音画》不仅延续了《云岭写生》重在表现浓郁民俗文化、描绘地域人文风情、歌颂祖国山河风貌的艺术特色,而且在技法表现上,有意识地在传统作曲技法的基础上推陈出新,通过提炼民歌音乐元素,再根据表达内容与意趣的不同,选择性地融入了材料的渐变发展、半音化音响组织以及多调性交替对置等手段,大大拓展了乐队的音响色彩及其表现力。而这一点,无论是站在作曲家个人创作意图突破的角度,还是将其视为一种印证了时代变迁发展的象征符号,都是值得钦佩并具一定历史价值的。

山,自古以来就是无数艺术作品讴歌赞颂的主题,因其坚固伟岸的形象、顽强朴实的气质以及静穆幽远的意境,早已成为中国传统文化精神的一种重要载体。相较多民族栖居的云岭高原,四川地区不仅历史文化悠远,还是革命老区和红军长征的中转基地,流传着许多动人的传说、神话和红军事迹。这些丰富的文化沉淀均为作曲家提供了难能可贵的创作母题。被国务院认定为老少边穷的南江县,曾是川北红军革命根据地。2003年,当地政府为发展经济,拟定了当年秋季举办首届南江红叶节的计划,利用自然资源开发旅游产业。时任县长李晓春一反用歌星“扎场子”的常态,提出独到见解,要用交响乐为红叶节造势,当即委派其时在该县下派锻炼的孙洪斌同志回川音邀请作曲家李忠勇为其谱曲。作曲家非常认同以交响乐来表现红叶节这一想法,欣然慨允尽力而为,随即于8月初到南江县体验生活,并最终创作出了这部《光雾山音画》。这部作品由5个乐章组成,作曲家将采风生活中的见闻淬炼为5个意象,寓景于情,以独特的艺术格调、丰富多彩的音响笔触,将无限美好风光刻画得淋漓尽致。整首乐曲都洋溢着作曲家对祖国大好山河的热爱之情。

一、标题设定与意象刻画

交响组曲《光雾山音画》本质上属音画体裁,即旨在用音乐表现具象内容的一种交响诗。全曲5个乐章分别为“晨光晓雾”“燕仙共舞”“牟阳怀古”“月潭飞花”和“红叶节庆”,每个乐章篇首都搭配了一首与之情景相符的律诗。显然,我们可直接从标题的设定中感受到一种内在的张力表达:从薄雾中的日出开始描绘,历数历史典故、红军故事,直至以欢腾热闹的节庆音乐作为结束,这种由弱至强的动力化发展符合庆典音乐的写作特质。乐章标题暗示了音乐中的多个意象,归纳之,大致有“晨光”“舞蹈”“战争”“飞瀑”等较有代表性的音乐场面。作曲家以其联觉能力,综合运用音乐各要素之间有机的关联性,试图在音乐这一抽象的艺术形式中“准确”地寻找出与题材内容相匹配的表達方式,为听众带来一种从客观现象到主观体验的升华。下面以“晨光晓雾”引子部分的音乐表现为例。

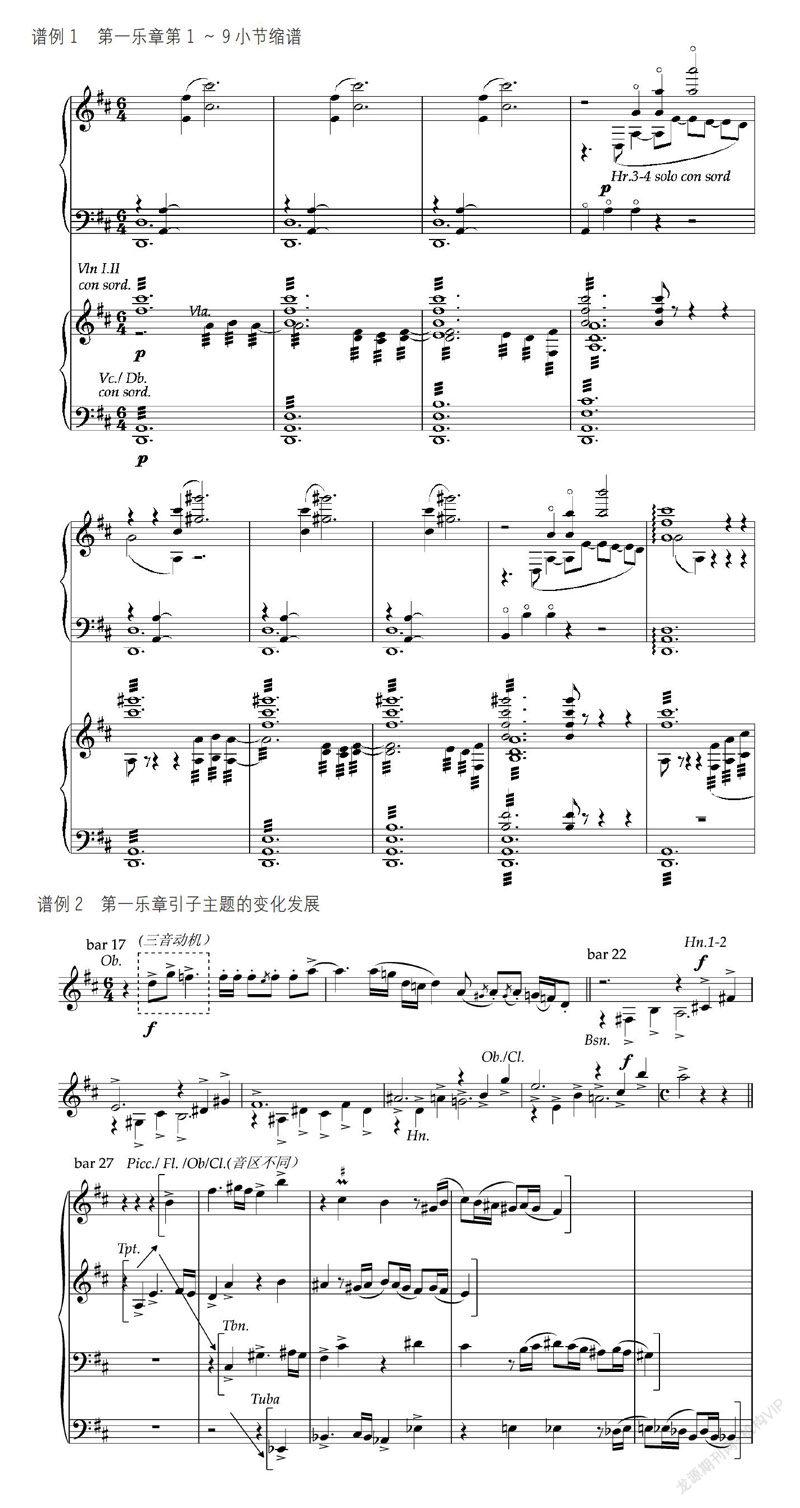

谱例1为乐曲伊始片段缩谱,主要描绘了微微晨光穿透云雾时的生动场景。此时的音乐静谧祥和,音乐内容及其意象的塑造表达,是通过多维度的音乐要素来共同协作完成的,具体体现于动机处理、节拍设置、和声与配器等多个层面。如弦乐始终以力度p震弓演奏,加以柔和的竖琴音色进行润饰,其迷蒙的音色感知形象化地表现出清晨初始雾霭茫茫的特质,而一开始的和声则建立在d—a—f—c等音高构建的大七和声之上,随着逐小节陆续叠置五度音程,与极具步伐感的四六拍匀速律动一同营造出太阳即将破晓而出的画面感。而第4、第8小节则用加装弱音器的圆号奏出了整首乐曲中格外重要的一个核心动机(笔者称之为“日出”动机)。圆号的音色刚柔兼备,非常适合用来表现日出场景,这在传统古典音乐中是较常见的配器考量。

除了多维度的整体音响构建外,音高材料的发展手法也从侧面发挥出了意象刻画的作用。谱例2是第一乐章引子段落中主题的呈示及其变化发展,在沉静的“晨光”之后,双簧管如同刚刚苏醒的鸟——装饰音与跳音技法的结合显然是在模仿鸟鸣声——奏出了一个颇具民歌特色的旋律主题。而随着拨云见日,始终在D音上保持不动的和声开始以半音化运动向上序进。在此音响背景下,低音木管与铜管从其主题中提取了纯四度加大二度的三音动机,并以五度关系竞相模仿,整体又以连续上二度的动态不断向上模进。到了第27小节,音乐发展愈演愈烈,新的主题(其由两个动机音型组成,先是三音动机发展而来的跳进音型,其后是下行的级进跑动音型)开始于四个声部之间密接和应,同样延续了之前的连续上二度走势,其不断向上攀升的音高设计与格里格在《培尔·金特》序曲中利用上三度模进来表现日出的做法有异曲同工之妙。而且,整体来看,为了捕捉从微光到煦日的动态变化过程,作曲家别有意趣地设计了多个递进发展的段落,连缀一体。这种逐级推进的织体变化和结构布局无疑是作曲家意象刻画的又一体现。

二、主题设计与旋律发展

在《光雾山音画》这部作品中,作曲家利用主题音调内在的特性音程,通过派生、加花、变奏等手段予以衍展,在流动之中制造出音乐所需的情绪与氛围,并构成形态各异的结构段落。同时,为了整体结构的平衡和必要的统一,作曲家还运用了特性音调以不同形态贯穿于全曲的方法。以下就每个乐章中的主题音调与旋律发展进行分析。

第一乐章“晨光晓雾”中,除象征旭日东升而逐次上行模进的引子段落外,作曲家根据题材和内容的需要,采用了多主题对比并置的音乐陈述形态:通过表现山从云雾中露出真容的抒情性主题、象征“雄鸡欢唱”的明快主题,以及歌颂南江美景的赞歌式主题等材料的连续安排,在刚柔并济、动静相宜的并置对比中,将千姿百态的风光展现得活灵活现。在引子段落末,随着铜管和声的推进,木管不时以三连音音型快速下行,继而引出了由弦乐主奏的抒情性主题。此处节拍转换至四七拍,配器极为精简,主要由钢琴为抒情主题伴奏,其间仍穿插了从引子段落中延续而来的三连音跑句。该乐章的多个主题之间存在派生性的发展,如抒情主题是直接提取了三连音跑句的音程关系,并作时值扩大,延伸为较宽广悠扬的曲调。到了乐章的第三部分,其音高关系又再度变形,即作为前缀动机生成为新的主题,再搭配略显铿锵的四二拍节奏型,情绪转为激昂,渲染出对蓬勃朝气的赞美之情。值得注意的是,抒情主题与赞歌主题虽然在情绪表达上有所差异,但其内部的陈述结构都维持了相同的乐句组合关系,加强了音乐主题之间的深层联系(见谱例3)。

第一乐章的中部由一段欢快的舞蹈性音乐组成(见谱例4)。此段音乐正好对应的是乐谱篇首诗作中“雄鸡欢唱迎朝阳”的场景。为了表现出欢欣雀跃的情绪,作曲家将主题安放在木管声部,并大量运用跳音等演奏技法,以显雄鸡争鸣之意。其中最具特点的是,作曲家将D调大小调中的特性音高(F — F)在旋律中不断交替并置,有点类似于卡巴列夫斯基钢琴小品《小丑》的写法,但与其突出诙谐感不同,《光雾山音画》通过使用大钹与串铃的组合,赋予音乐强烈的舞蹈气氛和欢欣明快的听觉感知。

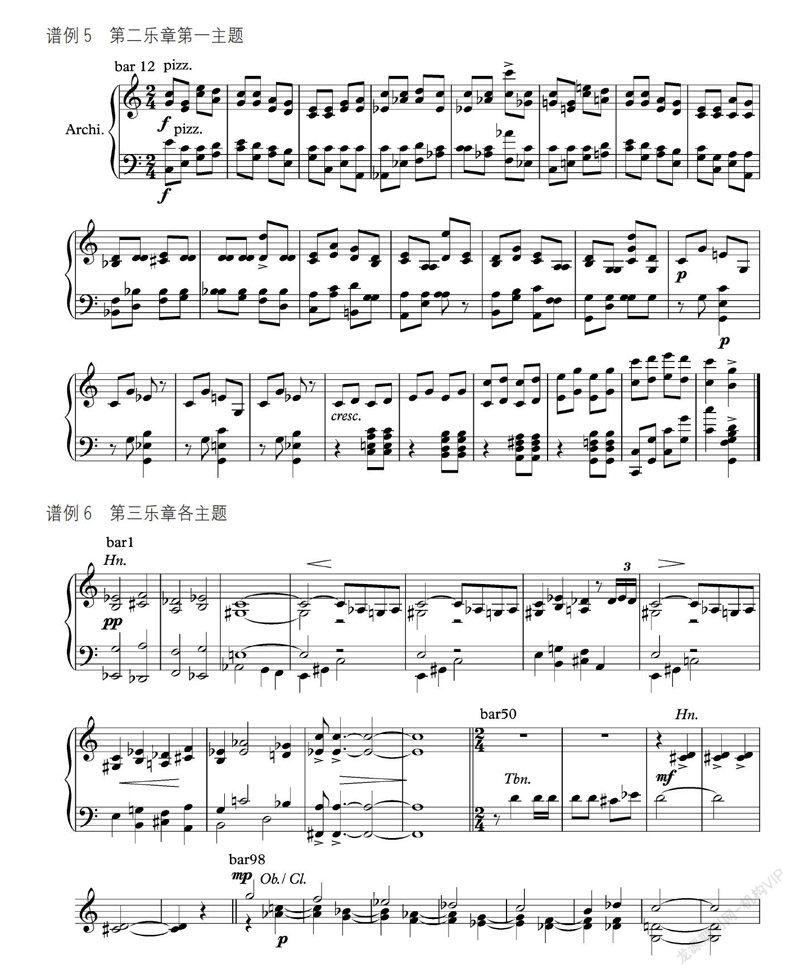

第二乐章“燕仙共舞”的音乐基本延续了第一乐章中部的明快感。其由5个段落所组成,第一、第五段落几乎是以原样反复并作内部紧缩的方式进行再现。如谱例5所示,主题一开始完全交由弦乐拨奏,其颗粒感、清脆的音色音质无疑是在模拟群燕叽叽喳喳的叫声。而其调性则建立在C宫调式之上,并且保持了前一乐章中大小调特性音高为之交替(E — E)的特色,后又于第106小节移调模进过渡到第二段落。第116小节是以双簧管和小提琴二声部对位、竖琴配以伴奏来展现,曲调在E羽调式上展开,旋律动听,情绪舒缓,与前后形成巨大反差。如前所述,第三段落是第一段落主题的变形,由于处于乐曲中心,相较之前的音型化特征,其更具歌唱性,在中心位置予以变形处理的设计想必是作曲家在结构上审时度势的安排。第四部分由灵动活泼的短笛引入,随后弦乐奏出了新的主题,调性则转变至c羽调式,形成了调性色彩上的对比。

第三乐章“牟阳怀古”是受当地传说启发(相传三国蜀将张飞曾在此屯兵作战)而创作的,呈复三部曲式结构特征,材料精炼统一,甚至可以称得上是整部作品在音高关系上最具探索性的一个乐章。其整体材料均由增减和弦以及半音化音响所组成,因此听上去紧张而急促,集中表现了蜀将张飞领兵杀敌、浴血奋战的壮烈场面。其由引子与两个音乐段落组成,且两个音乐段落之间呈“合尾”关系,即复三部的再现部是一种材料综合的变化再现,故能更好地将音乐统一起来。引子一开始是由圆号声部演奏,音乐起伏不大,多个增三和弦来回地游离,烘托出了一种惊惶不安的气氛,仿佛战事马上一触即发。第20小节,整个木管声部在铜管、弦乐和弦的衬托下以半音化音流急速下落,并渐趋紧缩、激烈,随后半音作为构建旋律的核心音程,在长号、小号等多个乐器上围绕着D音做半音化进行,此类音响设计无疑是意在营造疆场激战的壮烈氛围(见谱例6)。在乐章中部,乐队基本维持在减七和弦的和声框架中,不断模进移位,乐队全奏大量出现,并且打击乐组如定音鼓、大钹、三角铁等乐器开始轮番上阵,锣鼓喧天,战事已然发展到了白热化的地步。最后通过反复的方式再现,并跳接中部材料,在织体上做进一步的推进发展,形成高潮。

第四乐章“月潭飞花”由于钢琴、竖琴以及钟琴等乐器的加入,且均呈连续的琶音分解音型,让人很容易联想到飞瀑水花从高处溅落的画面。如谱例7,该乐章的和声主要建立在两个相隔半音的七和弦之上。在一连串钢琴快速分解的琶音中,引出小提琴演奏的主题。其调式为C宫系统,旋律宽广悠扬,钢琴始终以C大七和弦的三连音分解音型予以伴奏,为音乐提供了烟波朦胧的听觉效果。随后,在弦乐轻柔的颤音音响中,独奏小提琴在D徵调式上奏出了一段歌谣式的旋律,其间混杂了C、A、E等装饰音,彰显出民族调式与西方调式相结合的音乐特色。第74小节开始,是独奏小提琴的华彩乐段,基本上是前之主题的加花变奏,技巧比较单纯,更重情绪表现,特别是尾部一连续的泛音演奏,形成了音色上的平顺过渡,并最终传递给了以钟琴、钢琴为主的尾声段落。

第五乐章“红叶节庆”,无论是材料的多样性还是情绪的表达都达到了全曲之最。该乐章以其庞大的体量容纳了多个音乐主题。如谱例8所示,弦乐声部在第19小节以迅疾奔驰的速度演奏了一連串的五声性跑动音型,而一开始不断重复的纯四度音程则是从“日出”动机中提取而来。到了105小节,铜管与小提琴声部先后在B角调式上奏出该乐章的第二主题,其上行级进式的运动显然是第一主题的变奏,时值扩大并作旋律展开。作曲家李忠勇作为复调音乐专家,曾长期在川音担任复调课程的教学,对于赋格技术的掌握自然是无比熟稔的。在这个乐章中,用赋格段来充当该乐章中部的构思别具匠心:赋格主题、答题各声部轮次进入的方式不仅可调节前方乐队全奏所带来的浓烈氛围,让听众的耳朵得到暂缓歇息,而且不断更迭、变化的音色组合,蔓延、汇聚式的音乐发展都为最终的高潮段落做出了铺垫。谱例8与图1分别展示了赋格主题及其赋格段的发展情况:主题在D羽调式上呈示,答题则移高四度在G羽调上应答,形成属主关系布局。其中作曲家设置了两个固定对题,但不时也会灵活地让音乐自由应答。此外,每一段主题答题间隔时,连接句的长度不断扩张,搭配从单一的弦乐器逐渐扩张至整个乐队的音色发展进程,主题相继开始密接和应,在趋紧的模仿中相互碰撞,随后通过连续的转调模进,让第二主题在A大调上进行展开。该乐章的再现基本是原样再现,但配器有所不同。

作为组曲性质的体裁设计,虽然各乐章有其所特定的表现内容,但作曲家往往会将动机素材的核心因素予以演变,分散或贯穿全曲,从而形成一种结构上的统摄力,就好比精美图册中的五幅画作被一根看不见的线串联了起来。其中,最具代表性的,当属乐曲一开始就早早现身的“日出”动机(见谱例9),其不仅在第一乐章内部就以半音下行的方式充当了过渡段和声的低音支持。在第二乐章中,又通过保留其音高轮廓加以节奏变形的手法形成了别具特色的旋律曲调,并被用于该乐章的头中尾三个部分,甚至在第二乐章内部该动机为造成情绪变化,又产生了新一轮的变形(可见谱例5与谱例9两个主题比较)。到了第五乐章,“日出”动机再一次回归铜管声部,与第一乐章遥相呼应,但与之表现初升阳光的和煦不同,此处突出强劲的三连音重音,并让小号与其他铜管为之卡农模仿,色彩浓烈,营造出了金秋时节光雾山红叶相接、染红天边的音乐画面。甚至在第五乐章末,该动机又被安放在第一乐章曾使用的四七拍律动中,音乐呈主调化发展,旋律主题自由舒扬,富有活力,情感表达再度得到升华,作曲家以一种积极向上的姿态,高颂对壮丽山河的赞叹,抒发对脚下这片土地所饱含的深厚感情。最后的尾声出现材料并置的写法,钢琴与弦乐相继出现第一乐章第三部分的主题材料,而铜管声部则辅以突出连续十六分音符节奏型的“日出”动机,用激昂恢弘的处理方式,让音乐在高潮中结束。

三、调性安排与结构布局

《光雾山音画》的和声一定程度上体现了民族调式旋律与西方功能和声的融汇表达,虽然其个别段落也出现了以四五度叠置关系为体现的民族化和声,但整体和声配置并没有超出西方传统和声功能进行的范畴。这种用功能和声搭配五声性旋律的做法,体现了西学东渐以来民族和声探索实践的一个重要发展阶段,也是许多老一辈作曲家所惯常使用的手段。尽管如此,这部作品仍然通过强调一些特性的和声语汇形成了如下调性关系的扩张及其和声特色:1.强调线性发展,在大部分半音化上行的和声序进中,和声连接更注重声部线条化的走向,用看似不断离调的和弦来表现某种不稳定性;2.突出中音功能关系,该作较有特色的和声标志就是Ⅵ和弦的运用,即通过大小调交替(包括前述大小调性特性音程的混用)来制造出更丰富的色彩转换,如乐谱第一乐章开始处D五度高叠和弦与B大七和弦、第二乐章C大三和弦与A大三和弦的交替;3.不协和音(和弦)的解放,这主要体现于第三乐章的增减和弦运用,音乐始终以持续音的方法强调中心音走向,显露出泛调性音乐的特征。而在调性安排上,整部作品的主调为D大调,第二、第四乐章则主要拓展到了G、C等下属方向调性,而终曲中又通过属调A回归主调,因此整体呈现出以第三乐章为中心,两端彼此对称的调性布局安排。

这部作品在结构布局方面,既运用西洋交响组曲乐章间的对比性原则,考虑到速度、力度、调式、调性等方面的变化,又不固守各乐章常用的曲式,而是根据表现内容的需要,在变奏、更新的过程中逐渐赋予主题新的因素,形成音乐的内在动力感,整体上构成了慢 — 快 — 中 — 慢 — 快的速度架构和以第三乐章为中心的、音乐情绪层层递进并最终推向高潮的结构布局,参见表1的全曲结构图示。从整部作品来看,第一乐章是并列三部性结构,具有主题呈示的结构功能,它揭示了全曲起“黏合剂”作用的“日出”动机以及彰显歌颂意义的“赞歌”旋律主题。第二乐章为回旋性曲式结构,是第一乐章大小调交替特征的进一步展开。第三乐章为复三部曲式结构,作为全曲戏剧张力的中心,第二、四乐章均将其环绕,前者灵动活泼,后者抒情生动。第四乐章为单三部架构,篇幅短小,音色以色彩乐器为主,起到承上启下的作用,即一方面通过空灵舒缓的音乐表达来调节第三乐章强烈的情绪表达,另一方面则为结构更加庞大的终曲预留出了更多的发展空间。第五乐章较为特殊,采用了四部性结构布局,即在再现三部性结构之后额外附加上一段磅礴大气的高潮段落。作为一首庆典音乐,如此结构布局无疑是作曲家深思熟虑的结果。

结 语

《光雾山音画》 以其生动的意象刻画、精炼的音乐表达和深刻的思想内涵,推动了民族音画交响的发展,对于该体裁的创新与完善产生了添砖加瓦的积极作用。全曲意象纷呈,表现手法多种多样,核心材料高度统一,由“日出”动机音程作为主要音程音高结构,串联起各个乐章,而五声旋律与调式和声的相互渗透使得和声具有结构支撑的功能性,在调性扩张的过程中还保留了色彩性与民族性。这部作品作为作曲家晚年对其自身创作生涯的一次“回顾”,体现了其所一贯秉持的贴近人民、贴近生活的创作理念。从《云岭写生》到《光雾山音画》,李忠勇先生始终强调“交响化与民族性相结合、音乐内容与表达情感相结合、音乐风格与时代相结合、传统技术与现代技法相结合、主调陈述与复调技术相结合等原则”。

《光雾山音画》鲜明地体现了作曲家“交响化与民族性相结合”的创作思想。它的旋律特征充滿了浓郁的中国传统风情,在继承中国传统民间音乐的基础上,作曲家大胆地探索作品的音乐语言和表现手法上的创新,实现传统与创新的有机结合。比如作品的音乐语言上既有南江本地民歌风味,同时也有较为实验性的音响表达,如大量不协和和弦、半音化音响和线性化音乐发展等。此外,无论是传统元素还是当代技法,李忠勇并不是直接照搬使用,而是触类旁通,综合系统性地吸收其中的精华,并通过自己深入的学习将它们有机地融合在一起,转化为作曲家富有特色的个人音乐语言,在实现作品创新的同时又凸显了作品中的民族性,体现了作曲家对民族音乐神韵的追求。这部作品是作曲家晚年创作中意图自我超越的、最动人心弦的“天鹅之作”。

今年是作曲家李忠勇先生逝世10周年,谨以此文表达追思以资纪念。

本篇责任编辑 张放

收稿日期:2021-05-29

作者简介:刘鹏(1986— ),男,中央音乐学院音

乐学研究所在站博士后,四川音乐学院作曲系讲师(四川成都610021)。