后发优势视角下云南民族地区文旅开发路径研究

——以维西县启别村为例

温 林 和梓铃 魏若扬

(①云南大学,昆明 650091;②澳大利亚国立大学,堪培拉 0200)

我国已经进入大众旅游时代,目前已有24个省、市或自治区,将旅游纳入社会经济发展的主导产业或支柱产业。[1]“十四五”规划中指出:“新时期要明确文化旅游产业在国民经济结构调整和高质量发展中的地位,将文化创意产业作为经济社会高质量发展的一大支撑要素”。[2]民族旅游所具有的生态性、服务性和可持续性特征因契合民族地区发展实际,不断受到各界关注。少数民族地区旅游发展资源丰富,我国所拥有的52项世界遗产中,近半数位于少数民族地区。[3]这使得少数民族地区的“异文化”,在新时代全域旅游、乡村振兴等国家战略中具有显著优势。但受限于地理位置较偏,基础设施落后,旅游产品开发层次较低等问题,少数民族地区文旅开发仍受到阻碍,尤其是当民族旅游“低垂的果实”被先发展民族旅游地区摘完之后,后发民族旅游区希望通文旅产业发展,带动区域经济的发展与超越目标面临更多的挑战。维西县坐落于迪庆藏族自治州,与邻县香格里拉、德钦和丽江玉龙县相比,其在2008年才确立发展“民族特色生态经济和旅游经济”的目标,并在县府塔城镇启别行政村进行民族文化旅游试点开发,为维西县文旅开发提供了经验。通过差异化发展,维西县民族旅游与周边县市形成优势互补。在田野调查的基础上,本文希望通过分析维西县文旅开发路径与特征,为探讨云南省民族地区进行文旅开发提供一些经验与借鉴。

一、文献回顾

(一)迟发展效应与后发优势理论

理解后发优势理论(Late-developing Advantage Theory)的概念与内涵,首先需要对迟发展效应(Effect of the Late -comer)进行探讨。迟发展效应指的是在经济发展的初始阶段或起步较晚的发展阶段,地区间由于内在自然环境差异,所产生的不利于区域经济发展的因素。[4]这种影响产生了正负两个方面的效果,其正面效果称之为后发优势理论。该理论由美国经济学家亚历山大·格申克龙(Alexander Gerschenkron)在1962年对其提出落后地区经济发展的“后起性”概念的解释,核心假说为经济落后地区发展具有比较优势,由于这种比较优势与区域落后经济同时并存,因而充分利用这种后发性区域的比较优势,有助于促进国家或地区经济的爆发增长。[5]列维(M.levy)在格申克龙的基础上提出了后发优势形成的三个基本方式:后发地区需要政府的统筹安排来实现这个过程、后发地区需要形成内部动力对各个因素进行整合及在后发地区社会转型过程中需要处理内部情绪变动。[6]我国学者陆德明基于后发优势理论提出了“发展动力理论”框架,后发型经济体在发展过程中要经历两个阶段:首先是对先发型经济体进行学习,其二是寻找到本区域经济发展原生动力,实现超越。[7]从前人研究可以看出,后发优势实际上是相对的,本质是基于区域发展的相对差异,将各个区域间的各种资源优势进行整合,从而形成经济发展的绝对优势。

(二)少数民族旅游后发区

少数民族旅游后发区是指较晚进行文旅开发活动的民族地区。作为一个区域地理概念,少数民族旅游后发区与传统“欠发达旅游地区”含义有所不同。少数民族旅游后发区内虽然文旅开发相对滞后,但旅游发展潜力巨大,不代表区域旅游未开发,而是一种发展不良或低层次发展状态。[8]少数民族旅游后发区可随着交通基础设施等限制因素的不断完善,通过发挥相对优势实现超前发展。2009年国家民委与财政部实施的“少数民族特色村寨保护与开发”项目,首次在国家层面将民族文化资源转化成地方社会发展资本进行尝试,目前已逐见成效。王章基基于黔东南的“少数民族特色村寨”与民族旅游发展状况指出“与东部地区相比,民族地区的生态文明与精神文明是现代社会的稀缺资源,是民族地区旅游能够发展的重要保证[9]”。对于文旅开发“后来者”的民族地区而言,民族文化资源的联合开发是其后发优势形成的重要途径,也是在未来实现地方发展与文化整体传承的关键。王超、王志章对指出贵州基于黔东南苗族、布依族和侗族文化是其旅游发展后发优势,但尚未构成绝对优势,仍然需要政府、旅游企业、社会组织、公民及游客五方合作,推动民族旅游发展。[10]在“全域旅游”“乡村振兴”背景下,民族地区发展需要实现区域协调、互补、共享。云南省拥有丰富的自然资源与民族文化资源丰富,各民族文旅建设所面临的阻碍与优势各有其特殊性,但不少民族地区因现实条件属于旅游发展过程中的迟到者(Later comer),在市场开发、产品创新与自我管理等内容上还需进一步加强。因而,以个案展现少数民族地区文旅开发的具体路径,对云南省少数民族文旅开发具有一定学术意义与现实价值。

二、启别村历史与文旅资源概况

启别村位于维西县县府塔城镇,属于国家“三区三州”脱贫攻坚重点区域,也是一个典型的多民族共居村寨,包括纳西族、藏族、傈僳族等共7个世居少数民族混居在下辖的14个村民小组内,素有“鸡鸣四县的中点”之称。历史上,启别村为藏传佛教文化与中原文化的交汇地带,属于汉藏茶马互市的必经之路,先后为吐蕃、南诏、大理国等地方政权占据。2008年维西县提出“生态立县、文化兴县、产业强县”的文旅发展思路,大力发展民族特色生态经济和民族旅游经济,启别村被设为维西县乡村旅游试点村,为维西旅游全域开展积累经验。

(一)人文景观优势

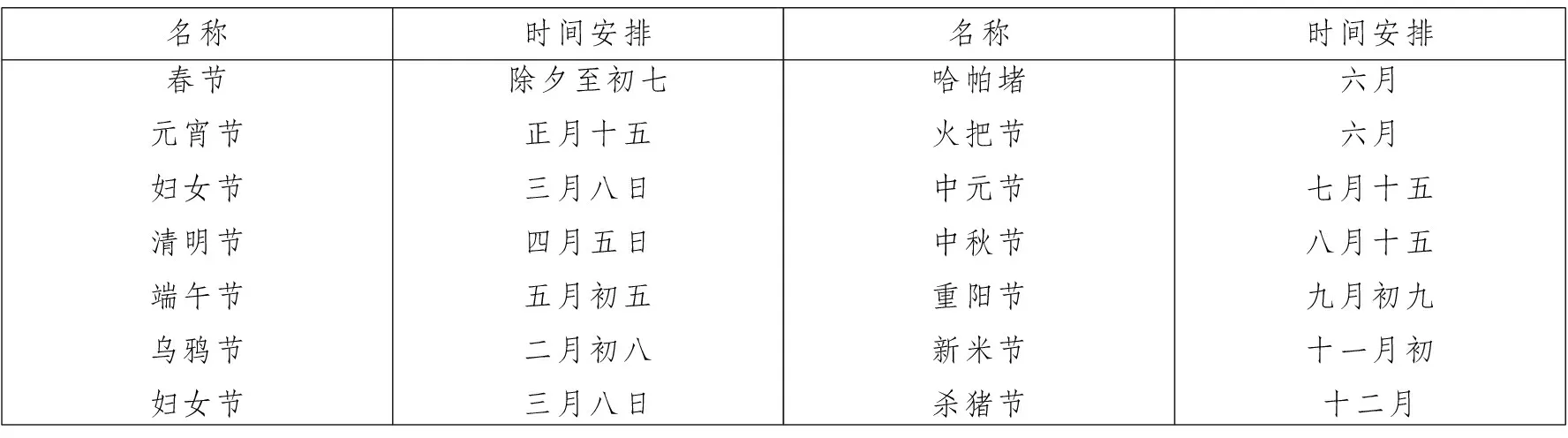

独特的人文景观是启别村发展民族旅游的重要文化资本(见表1)。作为一个多民族共居、多宗教并存、多元文化共融的村寨,在历史发展进程中,村内不同民族实现了交往、交流和交融,凝聚成为“多民族共同体”。不同民族间在保留本民族传统文化的同时,也对周边民族优秀文化习俗进行借鉴、吸收。在饮食文化上,各民族传统美食共同组成了地方饮食文化。藏族的酥油茶、糌粑、琵琶肉;纳西族的米血肠、吹肝;傈僳族的包谷稀饭等都是启别村家常、待客美食。在语言文化上,虽然村内的“通用语言”是纳西语,但藏语、傈僳语等民族语言在村内也能互通。在民俗文化上,受藏传佛教的影响,村民有祭祀神山、转山的习俗。每逢农历初一、十五两日,村民都会到附近的达摩寺(藏传佛教噶举派寺院)烧香祈祷。在休闲娱乐上,闲暇时期拉弦子、跳锅庄,不分彼此,敦巴(苯教中的祭祀、庆祝)活动也十分活跃。族际间的通婚也十分常见,当地至今保持着传统的藏族婚礼仪式。每到重大节日,即使不同民族也会穿其他民族的服饰一起庆祝。当地的建筑格局也呈现出多民族文化融合的特点。村内房屋大多按照纳西族传统的“三坊一照壁、四合五天井、前后院、一进两院等”的形式建制。每家厨房都设有祭祀用的神龛,门口围墙设有烧香台,每天早晚“煨桑祭神(焚烧松柏枝)”是村民的日常。较为富裕的人家,也会供奉佛像和经书。村口设有藏文化中的白塔,岔路口则立玛尼堆。

表1 启别村村民共有节日

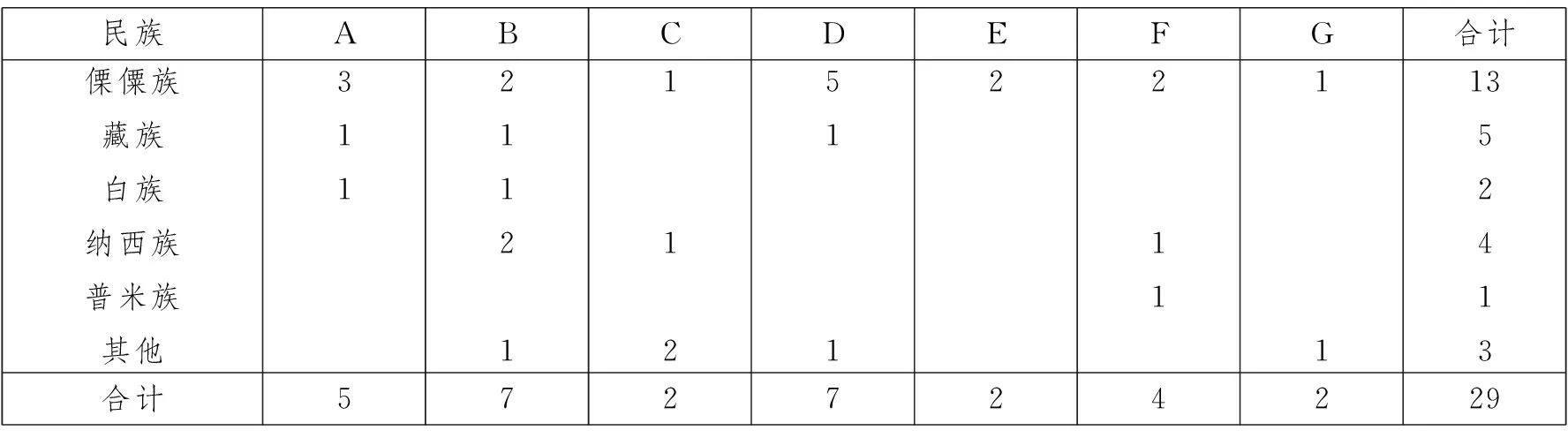

表2 启别村及附近村寨不同民族申报非物质文化遗产目录

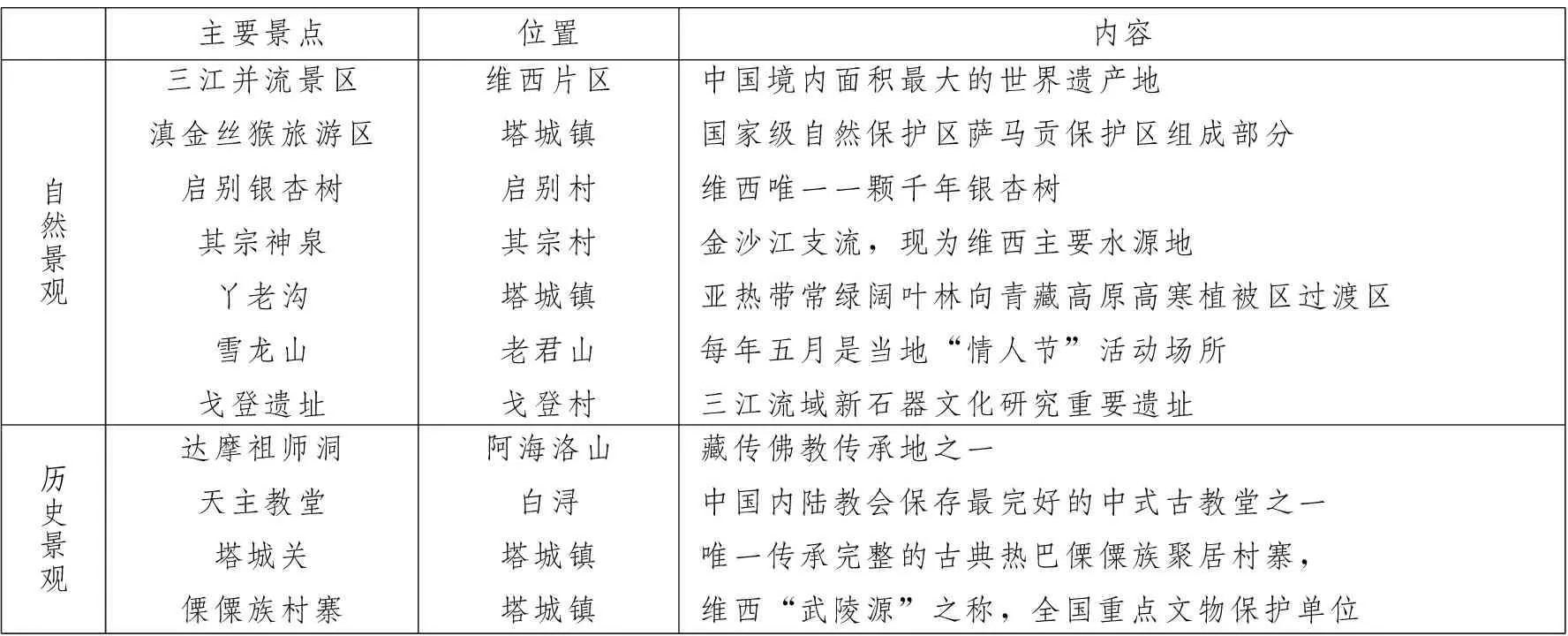

表3 启别村及附近村寨主要景观

随着我国非物质文化遗产与民族团结示范区建设活动的开展,启别村及周围村寨也在当地政府的指导下,建立了村镇文化馆、民族非遗文化传习所,挖掘民族民间传统文化(见表2)。在地方乡贤的带领下,启别村村民自发组成了民间弦子与神川热巴传承队。村民利用农闲时间组织学习,并与周边的民宿、酒店合作,在游客需要的时为游客进行表演,实现了“半工半耕”的创收模式。文化馆定期组织非物质文化遗产传承人对村民进行非遗教学,使得地方文化传承由口耳相传向专业授课转变。

(二)自然景观优势

启别村旅游发展自然景观优势,主要体现在其周边具有丰富的动植物自然资源(见表3)。维西县处于横断山脉的青藏高原向云贵高原及四川盆地过渡带。[11]除此之外,县内西北部山体高大、河谷众多,高山森林覆盖率与特殊的地形地貌,形成了从南向北、由东到西的丰富的动植物群体,被称为云南省“兰花之乡”“药材之乡”等,域内有澜沧江与金沙江景区群。

三、启别村文旅开发后发优势开发路径

丰富的人文景观与自然景观是启别村进行文旅开发的优势所在。在民族旅游开发中表现为政府政策引导、乡贤组织及村民参与,三者实现合作共谋,最终打造出具有地方特色的旅游产品,实现了对迪庆州旅游市场的优势互补。启别村后发优势具体实现路径体现在以下几点:

(一)政府引导,渐显文旅集群核心效应

依托于当地特有的多民族文化资源,当地政府对标香格里拉,打造“三江并流腹地,香格里拉之心”旅游口号,并寻求外部资金参与到当地文旅开发建设工作。自2010年起,利用现代传媒技术,在中国招商合作网、中国浙商网、昆交会与珠洽会等互联网平台对外招商,吸引了“漫寻记的家”“哈布达云谷”等精品民宿品牌入驻当地,将村内空闲房屋改造成为沉浸式家庭民宿。同时,形成了以松赞塔城、四鸣精舍等29家精品酒店群分布在各自然村内。既解决游客住宿问题,也为游客提供了住宿差异化选择。按照全域旅游发展模式,以启别村为中心,当地旅游局出面着力打造文旅集群核心,根据不同游客需求以点串线,打造不同旅游产品。目前,当地开发了文化体验、科研科考、旅游养老、民族文化教育4条与周边旅游市场不同线路,满足了游客对“异文化”体验的需求,使得区域旅游业的综合实力与景点融合度不断增强。首先,在维西县旅游局组织下,启别村利用维西县与同程旅游平台共建“东寻计划”的契机,联合县内所有景点开展“2020抖音短视频”挑战赛,在平台旅游资讯、出行信息、对外宣传上,形成“旅游+体验”发展模式;其次,利用当地独特的多元的民族文化与丰富的自然环境资源,启别村与澳大利亚国立大学、云南大学合作建立“农村田野学校”,深度挖掘本土历史文化,形成“旅游+科研”文旅开发模式;再次,利用维西县与上海宝山区、昆明市西山区互帮互助的关系,开发出“旅游+养老”的旅游产品,通过城市养老旅游等形式为维西县旅游增添新动力,助力扶贫;最后,随着城市家庭亲子游的普及,将民俗文化与民族体育活动纳入中小学生旅游线路。村内为城市小孩制定民族文化课堂,并安排传承人进行讲解、培训,形成“旅游+教育”的新型旅游模式。学生在出游过程中学习到不同民族文化,体验民族体育项目。

(二)乡贤带头,依托产业项目脱贫增收

启别村利用县旅游开发试点优势,基于当地特有自然资源优势,由地方乡贤带头响应政府号召,对域内产业进行重新规划,现在已经形成了“旅游+产业”的发展模式。具体而言,从2009年开始,由党员干部领头与香格里拉酒庄签订葡萄收购种植协议,在村内种植酿酒冰葡萄。在学习到种植技术与积累酿酒经验后,再以启别村为中心在各个村寨内进行普及,并共同集资,从新西兰引进酿酒师,设立自己的冰葡萄酒酿造厂腊普河谷酒庄与藏云谷冰葡萄酒两个品牌,每年以不低于市场价对村民种植的葡萄进行回购。酿酒冰葡萄的种植不仅在生产上与香格里拉葡萄酒产业形成互补,也让他们了解到国内冰葡萄酒市场的空白。到2019年,启别村及其周边除了种植观赏性植物与药物种植外,其余耕地基本上转为冰葡萄种植,面积达到6000余亩。至此,维西县冰葡萄酒产业已逐渐规模,在冰葡萄酒酿造产业上实现了对香格里拉的赶超,同时也使得中国成为继德国、奥地利后世界上第三大冰葡萄酒产业基地。2016年维西县被评为“中国冰葡萄酒城”。目前,维西县的冰葡萄产业基本完善,实现了自产自销,并吸纳村民入厂就业,村民生计实现了“靠天吃饭”到“半工半耕”的转变,收入也得到提高。此外,启别村还与云南白药集团合作在哈达农庄建成中药材种植基地。目前,葡萄种植园、药材种植基地也成为当地文旅开发的一部分。启别村还发力打造“公司+基地+农户+科技”的发展方式,对传统藏香猪、野蜂养殖产业进行升级,形成地方绿色化养殖模式。

(三)村民参与,共建民族团结和谐家

启别村将域内多元民族文化资源转化成自身发展优势,借鉴江西红色旅游发展模式,发力打造民族团结示范区旅游,并取得明显成效。启别村民族团结示范区建设主要从“内外”两个方面入手。首先,启别村配合政府要求突出民族文化特色展示工作。从村内选拔民族文化讲解员,用汉语、当地少数民族语言向游客宣传当地独具特色的民族风情,推广地方民族特色生活民俗;其次,合理利用县委民族专项资金。2013年,国家民委组织打造“十县百乡千村万户示范点创建工程”后,维西县出台《维西县民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设三年行动计划》,计划投入专项资金2510万对多民族村镇、村寨进行改造,村民主动参与到对当地生产生活基础设施的完善工程上。与此同时,也通过村妇联等组织定期对村内公共卫生进行清理,保证了村容村貌的整洁;再次,启别村也加强了对村民行为的约束,打造良好公序良俗,由乡贤带头讨论出《启别村村规民约》,对村内一些陈规陋习进行改造,如赌博、斗牛等行为都被废除;最后,村内还实行了自评“民族团结示范户”活动,为云南省民族团结示范区建设做出表率,凡是家庭民族数量多于三类的都可以参评。启别村这一系列的举措让游客真正感受到了当地民族文化原生态、多元性的特点,受到一致好评,启别村所在塔城镇也成功入选县第一批“民族团结示范区镇”。

自维西县树立旅游发展目标以来,维西县旅游人数每年以近10%速度增长,民族旅游已经成为维西县经济发展的重要收入来源之一。2019年全县共接待国内外游客238.12万人次,其中到启别村游客达13.8万人次,全县实现旅游业总收入近21亿元,实现脱贫摘帽。启别村也相继获得“全国乡村旅游重点村”“民族乡村旅游示范基地”等称号。维西县的旅游发展成果也得到的了香格里拉等地的认可,诸如“冰酒文化节”“塔城丰收文化节”及“乡村旅游推进会”等活动开始在当地举办。费孝通指出社会发展需要民众的文化自觉,活在特定文化中的人对其文化需要有自知之明,了解其文化的来历、形成与特色。[12]启别村充分利用地方民族文化和自然资源,政府、乡贤及村民三者在文旅开发过程中形成合作共谋,展现出少数民族文旅后发区,也有实现赶超发展的可能,为区域文旅发展提供经验。启别村的文旅开发并未单一化发展,在发展过程中既兼顾到了挖掘当地的历史人文景观,也充分利用地方自然资源,并逐步提供兼具教育、养老、科研等旅游产品,实现了全面发展,这也是其能够带动县域旅游发展的关键。

四、结论

本文以迪庆州维西县启别村旅游开发为例,对维西县启别村的文旅开发路径进行了展示。启别村丰富的民族文化资源与多样的自然资源,是其进行文旅开发的核心要素。启别村的文旅开发路径证明,后发优势作为一种潜在发展优势,在民族地区文旅开发的过程中,能够转变为地区发展的现实优势,促进区域经济增长。随着我国“全域旅游”“乡村振兴”等国家战略提出,民族旅游在促进地方社会发展中的重要性将进一步提升。云南省具有丰富的民族文化资源,但民族旅游发展并非同步的。对后发民族旅游区而言,要实现赶超发展,离不开政府、乡贤及村民的自我文化觉醒,实现三者的合作共谋,并将其转变成地方文旅的原生动力,结合自身所具有的人文与自然资源优势,制定旅游文化产品,实现差异化发展,从而形成具有自身独特文化的旅游开发新模式,提升民族旅游核心竞争力。