基于生态功能分区的沱江流域土壤侵蚀研究

钟旭珍, 刘馨悦, 姚 坤, 王丽霞, 门雷雷

1. 内江师范学院 地理与资源科学学院,四川 内江 641100;2. 西昌学院 资源与环境学院,四川 西昌 615000;3. 长安大学 地质工程与测绘学院,西安 710054;4. 中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司,北京 100013

生态功能区划的基础是对生态系统目标的客观认识和对自然规律及人类活动关系的全面考察,它利用生态学原理和方法,揭示不同自然区域表现出的相同点以及不同点,使区域得到环境保护和资源可持续开发[1].土壤侵蚀是指发生在外营力作用条件下的土体迁移过程[2].土壤侵蚀严重影响了工农业的正常发展,造成土壤肥力下降,致使生态环境恶化,破坏了水利交通工程设施等[3].目前全球土壤侵蚀形势严峻,我国土壤侵蚀现状也不容乐观,有研究表明我国土壤侵蚀面积高达32%.研究土壤侵蚀的原因和演变规律,有效地进行防治,保护生态环境已经成为全球关注的焦点[4].

目前,学术界对土壤侵蚀的研究已经取得了丰硕的成果,提出了通用侵蚀方程(USLE)[5-8]、修正通用方程(RUSLE)[9-11]、水蚀预报模型(WEPP)[12-13]和中国土壤流失方程(CSLE)[14-15]等众多计算模型.然而,由于不同区域间的复杂性和特殊性以及研究方法的多样性,特别是针对属于丘陵地形的沱江流域,仍然存在一些问题需要进一步探索,例如:对单一尺度的土壤侵蚀研究较多,而对不同尺度土壤侵蚀的空间演变及其侵蚀规律的差异性研究较少;对土壤侵蚀较为典型的地区研究较多,而对丘陵、坡耕地等地区的土壤侵蚀研究较少;对土壤侵蚀的单一研究较多,而对将其与其他学科结合的研究较少等.

《四川水土流失综合治理蓝图绘就》中将沱江流域划定为国家级水土流失重点治理区,沱江流域位于西部经济实力最强大的国家级经济技术开发区——成渝经济区内部,具有重要的国家战略地位,也是长江上游重要生态屏障最大的环境风险带.目前,极少有人研究沱江流域的水土流失,更没有人基于生态功能分区研究其土壤侵蚀分布状况,因此,从生态功能分区的角度,探讨沱江流域(下文可称为研究区)土壤侵蚀的成因和分布规律,可以为土壤侵蚀研究提供一个新的范式.明确沱江流域的生态功能和生态环境问题,有利于了解流域内土壤侵蚀的状况,改善沱江流域的生态环境,为四川省对该国家级水土流失重点治理区的防治工作和生态功能的保护提供理论支撑,推动区域自然环境与社会经济协调共生,促进可持续发展.

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

沱江流域位于长江上游,四川省中部,西边与岷江流域相邻,东边与涪江流域相接,经纬度范围为28°53′N-31°36′N和103°38′E-105°50′E,总面积约2.79万km2.流域形状瘦长,流经绵阳、德阳、成都、遂宁、简阳、内江、自贡、泸州等城市;其北部上游是崎岖山区,中游是广阔平原,下游进入低山丘陵;流域地势由西北向东南倾斜,起伏较小;流域内森林覆被率仅6.1%,为四川各河域中最低者.近年来,由于以城市化为主的人类经济社会活动影响的加剧,气候变化以及人口增长,引发了植被退化、水土流失等一系列生态问题[16],开展基于生态功能分区的沱江流域土壤侵蚀的研究,有利于有针对性地进行沱江流域的生态整治.图1为研究区位置图.

审图号:GS(2016)1605号.

1.2 数据来源

研究数据主要有:①研究区2018年1∶10万土地利用类型矢量数据,来源于中国科学院资源环境数据云平台(http://www.resdc.cn);②研究区数字高程模型(DEM),空间分辨率30米,来源于地理空间数据云平台;③2018年沱江流域及周边地区28个基础气象站的各月累计降雨量,来源于中国气象数据网(http://data.cma.cn/);④1∶100万中国土壤数据库,来源于中国科学院南京土壤所;⑤重要自然与文化遗产数据:包括自然保护区、文化物质遗产等,来源于四川省人民政府官网及各市人民政府官网;⑥地质灾害数据,来源于地质云水工环地质信息服务平台;⑦其他数据:研究区河流矢量图、行政区划界线、社会经济要素等,来源于中国科学院资源环境科学数据中心及《四川省统计年鉴》.

2 沱江流域生态功能区划

2.1 生态功能区划指标体系

根据生态功能区划的原则,在充分认识流域生态环境现状,明确区域生态系统类型的结构与过程特征以及区域主要生态环境问题、成因及其空间分布特征等,并在阅读相关参考文献[17-20]的基础上,选择了对研究区自然人文生态环境影响大且作用程度高的土地利用类型因子、河道因子、土壤侵蚀因子、重要自然与文化遗产因子和地质灾害因子等5个生态环境评价因子,制定了沱江流域生态功能区划的指标体系(表1),对沱江流域生态功能区进行划分.本研究在构建生态功能区划指标体系时,既考虑了研究区的自然环境敏感因子,也考虑了研究区的人文环境因子,将重要自然与文化遗产因子、地质灾害因子加入指标体系进行生态功能区划分,是本研究的一大特色,研究结果明确了沱江流域自然文化遗产和地质灾害的重要性、敏感性和保护区域,有利于提高流域的灾害防护能力及保护研究区自然文化遗产.

表1 沱江流域生态功能区划指标体系

2.2 生态功能分区结果与分析

根据建立的指标体系,利用ArcGIS与ENVI等软件对每个因子进行评价,并划分出相应的生态功能区.在划分过程中,对于具有重叠生态功能的单元主要依据生态功能的重要性原则和主导性原则进行归并,同时结合流域界限或行政界限对重叠区域和生态功能区边界进行调整,即当生态功能区划边界接近行政边界时,应努力协调行政边界,以确保行政区域的空间连续性,并确保行政区的综合规划和管理,最终将研究区划分为了5大生态功能区,划分结果如图2所示.

图2 沱江流域生态功能区划结果

可以看出:由于耕地是沱江流域最主要的用地类型,因此农业种植区是分布最广泛的生态功能区,主要分布于沱江流域中、下游平原和低山丘陵区,面积约为15 739.63 km2,整治重点是提高耕地质量,防止和控制土壤次生盐碱化,合理调整农业产业结构.河道保护区主要分布在沱江3 000 m缓冲区,面积约为2 754.73 km2,沱江为长江一级支流,流域靠沿岸的工矿企业成长较快,大量未经处理的废水排入河道,以及受生活污染、畜禽养殖污染等污染源的影响,沱江水质恶化严重.该区需考虑改善河流的水质和水土保持,强化水质污浊处理,同时适当构筑水生态景观工程,开发地域特性与水生态学性相结合的旅游产业.土壤侵蚀控制区主要分布于沱江流域的西北部和中部山区,面积约为2 208.16 km2,该区地形起伏度大,土壤侵蚀敏感性较强,水土流失较为严重,针对该区要提高植被覆盖率,不断加大水土流失治理力度,防治土壤侵蚀继续恶化.重要自然与文化遗产保护区主要分布于成都、泸县、自贡市辖区及安岳县,面积约为3 283.19 km2.该区主要是对因人类活动干扰而引起的原有价值损失进行保护,应发挥本地区的自然景观和文化遗产优势,依托国家级文物保护单位、历史文化名镇等旅游资源,有计划地开展生态文化旅游业,要在保护现有生态资源的基础上,创建生态保护区以及珍稀物种和植物保护区,更好地保护本地区自然文化遗产的多样性和自然性.地质灾害保护区主要分布于沱江流域东北部的绵竹市、安县、汶川县、都江堰市等及东南部的内江市辖区,面积约为2 538.21 km2,是崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害多发区,应识别地质灾害风险,确定易发生地质灾害的区域和危险区域,建立地质灾害信息系统和网络,对地质灾害群体进行监测和预防,以减少灾害造成的损失,保护人民的生命和财产安全.

3 基于生态功能分区的沱江流域土壤侵蚀分析

3.1 土壤侵蚀计算

土壤侵蚀是指土壤及成土母质在水力、风力、冻融或重力等外力作用下,土壤物理结构或化学成分发生破坏、搬运等过程[21].影响土壤侵蚀的因素分为自然因素和人为因素.目前,水土流失对我国土壤环境构成重大威胁,是地球上最大的生态问题之一,四川省是全国水土流失严重的地区之一.研究采用的模型为修正通用土壤侵蚀方程RUSLE,该模型的表达式为

A=R·K·LS·C·P

(1)

其中A为土壤侵蚀量〔t/(hm2·a),乘以100后单位转换为t/(km2·a)〕;R为降雨侵蚀力〔MJ·mm/(hm2·h·a)〕;K为土壤可侵蚀量〔(t·hm2·h)/(MJ·mm·hm2)〕;LS为坡度坡长侵蚀量,C为植被覆盖量,P为水土保持因子,LS,C,P均为无量纲.

3.1.1 降雨力侵蚀因子

降雨侵蚀力是定量评估土壤侵蚀的首要影响因子,表征降雨引起侵蚀的潜在能力,与降雨量、降雨动能、降雨历时等因素紧密相关.研究利用Wischmeier模型完成沱江流域2018年降雨侵蚀力的计算,并采用反距离权重插值模型完成其空间插值,获取沱江流域连续的降雨栅格表面.Wischmeier表达式为

(2)

其中R为降雨侵蚀力,Pi为月降雨量;P为年降雨量.

3.1.2 土壤可侵蚀因子

土壤可侵蚀性表征土壤对侵蚀的敏感性,是土壤抵抗侵蚀力的综合体现,是影响土壤流失量的内在因素.土壤类型不同,K值不同.K值越大,土壤越容易受到侵蚀;K值越小,则土壤受侵蚀可能性越小.研究使用1∶100万中国土壤数据,采用EPIC模型[22]完成K的计算.

(3)

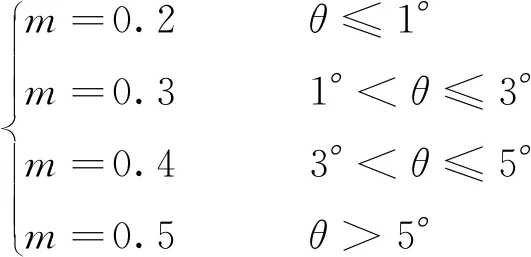

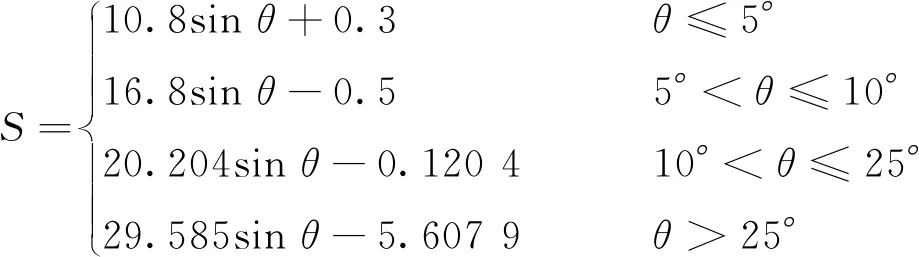

3.1.3 坡度坡长因子

地貌特征会对地表径流、植被分布和人类活动等产生明显的影响,坡长因子L和坡度因子S是降雨侵蚀土壤的加速因子,LS常常基于DEM进行提取.本研究采用文献[23]提出的模型完成研究区坡长的计算,表达式为

(4)

其中

坡度因子的计算采用文献[24]针对西南山地区进行修正的模型完成,表达式为

(5)

其中λ为坡长,θ为坡度,m为指数.

3.1.4 植被与水土保持因子

在区域土壤侵蚀的定量评价和研究中,植被是一个重要的参数.C因子表征植被覆盖度对土壤侵蚀的抑制能力,它为无量纲参数,其值大小变化在0~1之间[25].水土保持因子P是表示实施专门水土保持措施后的土壤流失量与未实施任何专门措施而种植时的土壤流失量之比,其值大小变化在0~1之间.研究基于区域相似性,根据相关研究成果[26-29],结合沱江流域特征,确定沱江流域地表植被覆盖因子C和水土保持因子P的经验值(表2).将不同土地利用类型的C值和P值在 ArcGIS 10.2中赋值于土地利用类型矢量图中,然后转为栅格数据,得到流域植被覆盖因子图和水土保持因子栅格图.

表2 沱江流域各土地利用类型的CP因子赋值

3.1.5 沱江流域土壤侵蚀结果

研究将R,L,S,K,C和P各因子图层设置同一投影坐标Albers_Conic_Equal_Area,像元大小为30 m×30 m,然后采用ArcGIS 10.2栅格运算,将上述各因子栅格图层相乘,得到土壤侵蚀模数(t/(hm2·a))空间分布图,再乘以系数100,转换单位为t/(km2·a).根据水利部颁布的《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)规定的分级指标[30],即微度侵蚀为<500 t/(km2·a);轻度侵蚀为500~2 500 t/(km2·a);中度侵蚀为2 500~5 000 t/(km2·a);强度侵蚀5 000~8 000 t/(km2·a);极强度侵蚀为8 000~15 000 t/(km2·a);剧烈侵蚀为≥15 000 t/(km2·a).对沱江流域土壤侵蚀栅格图进行分类,得到沱江流域2018年土壤侵蚀强度等级图(图3)和2018年土壤侵蚀强度分级表(表3).

表3 沱江流域2018年土壤侵蚀强度分级栅格统计

图3 沱江流域2018年土壤侵蚀强度等级及生态功能区分布图

从图3和表3可看出:目前沱江流域土壤侵蚀现状主要是微度侵蚀和轻度侵蚀,分别占研究区面积的76.42%和18.62%,主要分布在流域低矮的平原和丘陵区;各等级侵蚀栅格数从大到小排序为微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈.中度侵蚀区主要分布在灌木林地和疏林地等地区;强度和极强度侵蚀区主要分布在北部林地及中部中江、金堂及成都市辖区,呈条带状分布;小范围剧烈侵蚀区呈点状分布于沱江流域西北部,范围大约在东经103°25′-104°10′,北纬31°5′-31°40′,主要处于坡度较陡的林地和中、低覆盖度草地.

由此可知,沱江流域不同土地利用类型下的土壤侵蚀强度差异明显.流域中部、西北部草地林地覆盖区多处于强度侵蚀及以上土壤侵蚀等级,流域中部、东南部旱地利用区多属于中度及以下土壤侵蚀等级,因此加强草地和林地这两种土地利用类型的合理规划和管理是控制沱江流域整体土壤侵蚀状况的关键.

3.2 不同生态功能区内土壤侵蚀分布特征

基于生态功能区划分结果,将5大生态功能区矢量图层转换为栅格图层,分别赋值地质灾害保护区、重要自然与文化遗产保护区、河道保护区、土壤侵蚀控制区、农业种植区1、2、3、4、5,将土壤侵蚀等级微度、轻度、中度、强度、极强度、剧烈分别赋值为1、2、3、4、5、6,将沱江流域生态功能分区栅格图和土壤侵蚀等级图进行叠加分析,方法是ArcGIS 10.2空间分析中的逻辑运算“组合与”,得到沱江流域不同生态功能区下不同等级土壤侵蚀分布情况(表4).

由表4及图3可知,生态功能区与土壤侵蚀分布关系密切,不同生态功能区内的土壤侵蚀分布差异明显.从空间分布来看,农业种植区覆盖了大部分微度、轻度土壤侵蚀等级,土壤侵蚀控制区主要分布强度以上土壤侵蚀等级.从数量分布来看,纵向上,除土壤侵蚀控制区和地质灾害保护区外,其他几个生态功能区内分布的土壤侵蚀等级栅格数量均从微度到剧烈逐渐减少;由于地质灾害保护区主要分布于沱江流域东北部的绵竹市、安县、汶川县等以剧烈侵蚀为主的地区,因此该功能区内的剧烈侵蚀数量较多.横向上,相比其他几个生态功能区内同等级的土壤侵蚀,农业种植区内的微度和轻度土壤侵蚀等级栅格数量是同等级中最多的;而土壤侵蚀控制区内的微度侵蚀栅格数量是最少的,极强度和剧烈侵蚀数量是最多的,这表明土壤侵蚀控制区内土壤侵蚀较严重,应着重加强其水土保持工作,防治土壤侵蚀继续恶化;重要自然与文化遗产保护区内的极强度和剧烈侵蚀数量是同等级中最少的,没有剧烈侵蚀地区,以微度和轻度侵蚀为主;河道保护区内土壤侵蚀也以微度、轻度为主.总体上土壤侵蚀控制区和地质灾害保护区应该着重进行土壤侵蚀的治理和地质灾害的防护,其他几个生态功能区以微度、轻度侵蚀为主,应着重发挥或保护其生态功能,最终达到土壤侵蚀的治理和生态功能的发挥协调可持续发展的双赢目标.

表4 沱江流域不同生态功能区下不同等级土壤侵蚀分布状况 /个

4 结论与讨论

研究运用RS和GIS技术,选取环境敏感因子,建立生态功能区划指标体系,对环境因子进行评价,划分出对应的生态功能区,选用RUSLE模型计算研究区的土壤侵蚀,测评和分析了不同生态功能分区内土壤侵蚀的分布特征,主要结论为:

1) 沱江流域划分为5大生态功能区,分别为农业种植区、河道保护区、土壤侵蚀保护区、重要自然与文化遗产保护区和地质灾害保护区.

2) 目前沱江流域土壤侵蚀以微度和轻度侵蚀为主,分别占研究区面积的76.42%和18.62%.流域不同土地利用类型下的土壤侵蚀强度差异明显,中部、西北部草地林地覆盖区多处于强度及以上土壤侵蚀等级,中部、东南部耕地利用区多属于中度及以下土壤侵蚀,因此加强草地和林地这两种土地利用类型的合理规划和管理是控制沱江流域整体土壤侵蚀状况的关键.

3) 生态功能区与土壤侵蚀分布关系密切.土壤侵蚀控制区和地质灾害保护区内的土壤侵蚀问题较为突出;其他几个生态功能区均以微度、轻度侵蚀为主,土壤侵蚀等级栅格数量均从微度到剧烈逐渐减少.可根据不同生态功能区内土壤侵蚀分布特征,决定其主要进行水土流失治理还是发挥相应生态功能,实现环境治理和生态功能的协调可持续发展.

4) 研究以生态功能分区为背景进行土壤侵蚀测评分析,打破了传统的以行政区划为背景的研究,将生态功能区与土壤侵蚀有机结合起来,分析研究区不同生态功能背景下的土壤侵蚀空间分布特征,研究结果可为相关部门对具有不同生态功能的地区进行针对性的生态环境整治提供科学依据.需要指出的是,基于生态功能分区的土壤侵蚀研究处于探索性阶段,还存在一些问题需要深入思考和完善.如:①生态功能分区需要考虑的因素较多,研究方法也多样,文章针对性地选取区域生态环境敏感因子构建指标体系,相关研究中,如何针对不同地区,建立科学合理的生态功能分区指标体系仍是研究难点之一;②分区指标阈值界定及技术实现问题,针对不同地区确定指标阈值需考虑区域差异性;③生态功能分区与土壤侵蚀研究具有交叉性,如何更加准确地分析和探讨不同生态功能区内土壤侵蚀的分布规律和成因以及整治措施,是有待进一步研究的问题.

——多棘沱江龙