代际支持视角下成年子女外出与农村留守父母健康关系再审视

江光辉 王颖 胡浩

摘 要:成年子女外出与留守父母健康关系是学界经典议题之一,但已有研究对此并未达成共识。区分子女对父母经济和时间两种代际支持方式,基于CHARLS 2018数据,采用广义倾向得分匹配方法和中介效应模型,对成年子女外出与农村留守父母健康关系进行了再验证。研究发现,成年子女外出对农村留守父母健康同时存在正向的经济支持效应和负向的时间缺失效应,当家庭子女外出比例较低时,正向的经济支持效应占主导,促进了父母健康改善;当家庭子女外出比例较高时,负向的时间缺失效应占主导,不利于父母健康改善,两种效应综合作用使得其对留守父母健康的影响随着外出比例由低到高呈现“先升后降”的倒“U”型关系。家庭经济状况和父母年龄段异质性分析表明,子女外出对低资产家庭或老年父母健康的正向经济支持效应更大,对高资产家庭或中年父母健康的负向时间缺失效应更大。研究结论的政策涵义是,应倡导子女经济支持和时间投入并举的孝亲方式,积极推进就地城镇化,丰富乡村文化生活,提高农村留守群体生活质量。

关键词:子女外出;父母健康;代际经济支持;代际时间缺失;广义倾向得分匹配

中图分类号:C913.6 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2021)06-0108-18

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2021.00.051

Abstract: The relationship between adult children migration and their leftbehind parents health is one of the classic academic issues, but there is no consensus on this. This paper distinguishes two intergenerational support methods of children s financial and time support to their parents. Based on the data of CHARLS 2018, the generalized propensity score matching method and the mediating effect model are used to reexamining the relationship between rural adult children migration and their parents health. The study found that rural adult children migration have both positive financial support and negative timedeficiency effects on the health of their parents. When the proportion of children migration is low, the positive economic effect is dominant, which promotes the better health of parents. When the proportion of children migration is high, the negative missing effect dominates, which is not conducive to the improvement of parents health. The combination of the two effects makes its impact on the health of parents appear the inverted “U” shape of “rising first and then falling”. Further analysis shows that children s migration has a greater positive economic support effect on the health of lowequity families or elderly parents, and a greater negative timeloss effect on the health of highequity families or middleaged parents. The policy implication of the research conclusion is that advocating the way of filial piety for children s economic support and time investment, actively promoting local urbanization, enriching rural cultural life and improving life quality of the leftbehind groups in rural areas.

Keywords:rural adult children migration;parental health;intergenerational economic support;intergenerational time missing;generalized propensity score matching

一、引言

隨着我国城镇化进程不断加快,农村大量青壮年劳动力去往城市发展,《2020年农民工监测调查报告》显示,我国外出就业的农村劳动力仍然有2.85亿。农村青壮年劳动力向城镇大规模转移使得城镇化率也逐渐提高,2019年户籍人口城镇化率为44.38%,常住人口城镇化率突破60%数据来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202104/t20210430_1816933.html。受城乡二元结构体制下户籍制度及其派生政策的限制,农村子代的“流动”和父辈的“留守”已成为中国农村社会的生活常态,子代向城镇定居式的转移打破了传统家庭养老体系[1]。与城镇相比,农村社会保障体系虽已具规模,但保障水平仍然较低,大量的青壮年劳动力外出必然影响留守老年人的生活质量与健康水平,且由于经济水平较低、医疗资源相对匮乏以及缺少成年子女的照料陪伴,庞大的农村留守群体的健康状况更具脆弱性[2]。人口流动与老龄化给我国农村地区的养老保障带来了挑战。在此背景下,农村留守父母健康问题不仅关系到人口城镇化和农村养老保障政策的制定,也成为“健康中国2030”战略中构建健康老龄化体系的重要一环。

现阶段,有限的农村社会养老保障制度和传统的孝道观念使得家庭养老仍然是农村养老的主要方式,很多农村父母通过与成年子女共同居住获得老年生活所需要的经济支持、生活照料与精神慰藉[3],因而农村成年子女主要通过两种代际支持方式发挥养老作用:经济支持以及照料陪伴时间投入[4-5]。子女外出行为引发了传统孝亲模式中主、客体的空间分离,改变了家庭代际支持形式,强化了不受空间和时间限制的经济支持,弱化了受空间和时间限制的生活照料和精神慰藉[6],从而对父母健康存在相反的影响路径[7]。一方面,新迁移经济学理论认为,子女由生计资源不足的农村向城镇流动和定居有助于提升其生计水平,增强其为父母提供经济支持的基础与能力,可以通过汇款或实物等形式给留守父母回馈更多的生计资源[8],从而改善家庭生活或者医疗支付条件[9],对父母健康产生积极的经济支持效应[10];另一方面,传统孝亲观念认为,子女外出行为产生的空间隔离会大幅减少对父母生活照料与陪伴的时间投入[11],加重老人的劳动负担,特别是我国农村地区的养老保障制度发展还不够完善,农村子女长期外出可能有悖于传统家庭养老观念和孝亲模式[12],对父母健康产生消极的时间缺失效应。然而当下农村,子女外出对留守父母健康带来的两种效应孰强孰弱?二者对于留守父母健康产生的总影响如何?既有研究似乎并未形成定论。

有鉴于此,本文从代际支持的视角重新审视成年子女外出与农村留守父母健康的关系,利用具有全国代表性的大样本数据,通过广义倾向得分匹配方法克服样本自选择偏误,估计子女外出对留守父母健康的非线性影响,并使用中介效应模型识别代际经济支持和时间缺失两种影响效应的大小,解释这种非线性影响的作用机制,最后考察子女外出对不同年龄段父母健康影响的异质性。本研究的边际贡献在于,通过理论分析和计量模型识别出农村家庭中子女外出状态的多样性对留守父母健康的边际效应,并通过机制验证这种边际效应的异质性,为既有关于子女外出与留守父母健康研究中的分歧提供合理解释。研究结论可以为农村中老年留守父母群体养老和健康干预政策的制定提供理论依据。

二、文献回顾与理论分析

1.子女外出与父母健康关系:文献回顾与分歧总结

健康经济学领域已有大量文献探讨子女外出对父母健康状况产生的总影响,分别形成了“健康促进说”和“健康抑制说”两种截然不同的观点,均获得了一定的经验证据支持。“健康促进说”侧重关注子女外出给父母带来更多的经济支持,通过改善家庭生活和医疗支付条件,从而对留守父母健康产生正向影响[13-14];而“健康抑制说”则强调子女外出会对留守父母造成照料与陪伴的缺失[15],加重其家务负担和农业劳动负担[16],同时也有可能增加隔代照料的负担[17],从而对留守父母的健康产生负面影响。既有研究对于子女外出与父母健康关系的争论,究其主要原因有如下几点。

一是研究对象存在较大差别。部分文献的研究对象是45岁以上的中老年父母[18-19],也有部分文献将研究对象限定为50岁甚至是60岁以上的老年父母[20-21],显然,对于不同年龄段的父母而言 按照《中华人民共和国老年人权益保障法》的划分,将45—59周岁定义为中年人,达到60周岁定义为老年人。,健康现状以及健康水平的变化并不具有可比性,且对于子女外出所产生的生理和心理反应也存在异质性。

二是父母健康水平的衡量指标差异较大。纵观已有研究对于健康衡量指标的选取,有的采用主观健康评价指标,如受访时点的自评健康状况[22]、认知状况[17]、生活满意度评价等[23],也有的采用多维度的躯体健康或心理健康测评等客观健康评价指标,如BMI、抑郁程度[7]、过去四周患病率等[24]。这些指标均为受访者在调查时点健康状况的存量水平,它们反映的是受访者此刻的身体健康状况,受到被访问者生命历程中所有经历等不可观测因素的影响极大。而家庭子女外出是一个流量,它仅能反映子女在某个时间段的外出情况,如果使用流量变量来分析对存量变量的影响则不能科學地反映两者之间的关系[25]。

三是对于“成年子女外出”这一核心解释变量的定义不统一。以往研究对于“成年子女外出”的定义大致可以划分为两种,即与父母同住的成年子女外出行为以及非同住的成年子女外出行为。研究同住子女外出的文献相信同住成年子女对父母的生活照料和情感性支持较多,与父母的互动最密切,在所有子女中,同住成年子女的外出对父母的影响最大[24]。而研究非同住子女外出的文献则认为,现阶段农村父母与成年子女同住的传统家庭结构占比迅速降低,农村父母居住的独立性增强,仅与配偶居住已成为目前农村中老年父母重要的居住方式[19]。因此不同的定义方式会导致结果出现显著差异。

四是以往研究仅考虑家庭中是否有子女外出或是外出子女数量,认为子女外出对留守父母健康影响的边际效应是同质的,而忽略了农村成年子女外出状态的多样性,无法区分不同的子女外出比例对留守父母代际支持的差异性。譬如在多子女家庭中,子女全部外出与仅有部分子女外出两种情形,显然会对父母健康产生不同的影响结果。同时,绝对指标本身就可能存在内生性问题,可能造成最终结果的偏误。

综上所述,成年子女外出对留守父母健康同时存在两种相反的影响路径,即正向的经济支持效应和负向的时间缺失效应,目前既有文献主要集中于评估子女外出对父母健康的总影响,但核心指标衡量的差异和内在作用机制验证的缺乏,导致研究结论尚存在较大分歧。

2.基于代际支持理论的机制分析

本文充分考虑上述分歧原因,基于代际支持的视角认为,成年子女外出对留守父母健康的影响不仅仅是单一的促进或抑制,而应该是正向的经济支持效应和负向的时间缺失效应相互作用的结果。在当下中国农村,成年子女外出行为是农村家庭面临流动性约束时作出的理性选择,子女由农村向城市流动或定居有助于其获取更多的生计资源,通过代际经济支持对父母健康产生一定的积极影响,同时也会因为代际居住空间分离而无法对留守父母提供必要的生活照料与陪伴,从而对父母健康产生消极影响[6]。

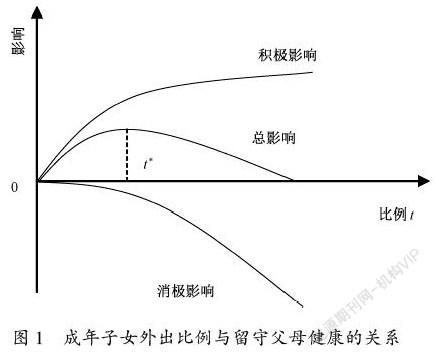

需要深入探讨的是,农村家庭成年子女外出状态具有多样性,其会对留守父母代际支持(经济和时间)的获得造成差异,从而对其健康产生异质性影响。在代际经济支持方面,当家庭中子女外出比例较低时,父母虽然不缺乏子女的经常性照料与陪伴,但面临的流动性约束却较强,家庭生活条件或者医疗资源获取能力较差,父母对缓解家庭流动性约束的需求也较为强烈,因而在子女低外出比例下,流动性增加对于父母健康改善的边际效应较高,此时适当增加家庭子女外出比例,可以通过代际经济支持在很大程度上缓解留守父母面临的流动性约束,进而改善家庭生活条件或者医疗资源获取能力,对父母健康改善产生正的净效应;当家庭中子女外出比例较高时,充足的代际经济支持使得家庭生活条件或者医疗资源获取能力较好,父母面临的流动性约束较弱,因而在子女高外出比例下,流动性增加对于父母健康改善的边际效应较低,此时继续增加经济支持对父母健康改善的作用不再显著。在代际时间缺失方面,随着家庭中子女外出比例的提高和时间的延长,留守父母的农业生产和家庭劳动负担明显加重[26],同时,由于子女不常在身边而带来的孤独感增强,对于家庭子女陪伴照料的精神需求也迅速上升,如若不能得到响应,那么子女外出对留守父母健康带来的时间缺失效应就会逐渐显现[27],且子女外出比例越高,时间缺失效应越显著,对父母健康改善产生的负向边际效应越高,最终超过正向的经济支持效应,导致对父母健康的净效应变为负。因此,随着家庭中成年子女外出比例的增加,代际经济支持对父母健康产生积极影响的边际效应在逐渐下降,而代际时间缺失对父母健康产生消极影响的边际效应在逐渐上升,导致对父母健康改善作用存在一个理论上的拐点,详见图1。

当家庭成年子女外出比例低于t*时,随着比例的持续提高,子女外出对父母健康积极影响的边际效应要大于消极影响的边际效应,导致总影响的斜率(净效应)为正,父母健康总体水平逐渐增加;当家庭成年子女外出比例高于t*时,随着比例的持续提高,子女外出对父母健康消极影响的边际效应要大于积极影响的边际效应,导致总影响的斜率(净效应)为负,父母健康总体水平逐渐降低。即农村子女外出对父母健康的总影响与外出比例之间呈现出“先升后降”的倒“U”型关系。据此,本文提出以下假设。

假说1:较低的成年子女外出比例会促进父母健康变好,而较高的成年子女外出比例则不利于父母健康变好。即随着家庭成年子女外出比例从低到高,其对留守父母健康的总影响呈现“先升后降”的倒“U”型关系。

假说2:当成年子女外出比例较低时,其对留守父母健康正向的经济支持效应高于负向的时间缺失效应,导致净效应为正;当成年子女外出比例较高时,其对留守父母健康负向的时间缺失效应高于正向的经济支持效应,导致净效应为负。

三、研究设计

1.数据来源与处理

本文数据来源于北京大学社会科学调查中心 “中国健康与养老追踪调查(CHARLS)”,CHARLS于2011年开始全国范围的基线调查,包括个人和村居层面的问卷,之后每隔两年进行一次个人层面的追踪调查,最新一期的调查数据(CHARLS 2018)于2020年9月份公布。由于本文主要被解释变量是个体自评健康变化,为了控制影响个体健康的部分滞留效应,选取2015年和2018年都接受过追踪调查的45周岁以上中老年个体,然后筛选出在2018年调查数据中信息完整的农村地区样本,并与村居数据匹配形成截面数据。此外,家庭成年子女外出比例是本文的关键解释变量,因此样本需要满足至少有一个成年子女的中老年群体。最后剔除数据中关键变量存在缺失和极端值的样本,并对部分数据进行简单运算和正态化处理,最终获得6927份分析样本,覆盖全国27个省份285个村庄。

2.变量筛选与统计描述

本文关注的被解释变量是父母健康,如何科学地度量个体健康水平成为关键问题,以往研究对此存在较大分歧,而无论是躯体健康还是心理健康,均为个体在受访时点存量的健康现状。本文的研究目的是分析家庭成年子女外出对父母健康产生的影响,这一影响反映的本就是父母健康的变化情况,如果使用存量健康现状则不能科学地衡量,因而本文因變量选择的是父母自评健康变化,这是一个流量变量,反映某一时间段内的变化情况,与该时间段内子女外出相对应。此外,有研究指出自评健康作为一种综合性主观评价,受到不可观测因素影响极大,极易产生测量误差[7]。因而本文保留父母自评健康变化这一主观评价指标,同时引入客观健康评价指标日常生活活动能力(ADL)以及心理健康指标抑郁程度量表,替换自评健康变化以提供稳健性检验,并在后面的估计过程中充分考虑了父母不同年龄段健康水平以及子女外出影响的异质性。具体来看:①调查问卷中受访者自评健康变化的选项包括:与上一次访问相比变好了、差不多以及变差了,本文将受访者回答变好了记为1,回答差不多或变差记为0;②调查问卷中受访者日常生活活动能力包括基本日常生活活动能力(BADL)和工具性日常生活活动能力(IADL),总计11项活动和技能项目,本文以相应项目的累计独立完成个数进行测度,数值越大表明受访者可独立完成的项目越多,躯体健康状况越好;③调查问卷中受访者被问及最近一周的感觉及行为,并对10个问题的反馈采取计分制,借鉴刘畅等的处理方式[19],对于消极性问题,出现频率最少的计0分,最多的计3分,积极性问题的计分方式则相反,抑郁程度量表得分越高表明受访者心理健康状况越差。

本文关注的核心解释变量是农村家庭成年子女外出,以往研究忽略了子女外出状态的多样性,从而造成结论的分歧,本文使用家庭子女外出比例来反映状态的多样性。外出子女数占家庭子女总数的比例是一个相对指标,与是否有子女外出和子女外出数量等绝对指标相比,不仅淡化了指标本身的内生性问题,具有较好的可比性,还能够识别出家庭子女外出状态多样性对父母健康可能存在的非线性影响。此外,既有研究多使用家户子女的概念定义“子女外出”,即与父母同住、属于同一家户且外出的子女,这一界定方法容易忽视不与父母同住子女的影响,从而引起结论的分歧。本文不具体区分家户子女和非家户子女,而是通过与父母血缘关系来识别家庭成年子女,比较符合农村传统家庭观念,同时根据该子女在调查时点是否跨县外出且一年中在外常住六个月及以上这两个条件来定义“子女外出”。

本文选取的中介变量是家庭外出子女经济支持总额,CHARLS 2018数据仅提供了非家户子女给予父母经济支持的信息,并且家户成员如何共同分担整个家庭的生活开支等信息无法从中明确分离,故本文使用非家户子女在调查年份前一年给予父母的经济支持总额,作为子女经济支持的代理变量。

本文选取的协变量包括父母个体、家庭和村庄特征以及其过去的健康行为,其中,父母个体和家庭特征包括性别、年龄、受教育年限、配偶状况、是否从事农业生产以及家户资产拥有量,父母过去的健康行为包括是否吸烟、饮酒、患慢性病数量、是否参与医疗保险,村庄特征包括村庄活动场所个数、距最近医院的距离、村庄污染情况、是否使用冲水厕所、村庄人口外出比例、村庄现有企业数以及村人均纯收入。

表1汇报了所有变量的定义,并对样本总体以及分年龄组进行描述性统计。家庭子女外出比例在样本总体中的均值为52.5%,在中年父母样本组中的比例为51.4%,略低于老年父母样本组,说明随着父母年龄的增长,家庭中成年子女外出的比例也在增加,这也导致外出子女对老年父母的经济支持力度要高于中年父母。以自评健康变化衡量父母总体健康状况,样本总体自评健康变好的平均概率约为9%,其在分年龄组中的差异并不明显;以日常生活活动能力来衡量父母躯体健康状况,样本总体平均能完成约9.3个项目,其中,中年父母样本组平均能完成约9.5个项目,略高于老年父母样本组。由此可见,中年父母在躯体健康水平上的表现优于老年父母。值得注意的是,在以抑郁程度衡量父母心理健康状况时,中年父母样本组平均抑郁程度略高于老年样本组,反映出中年父母的生活压力与劳累感较之老年父母更高,对子女外出带来的负面影响更为敏感。在控制变量中,中年父母受教育年限、配偶状况、是否仍然从事农业生产以及家户资产拥有量的样本均值均高于老年父母,而是否吸烟、饮酒、参与医疗保险以及患慢性病数量的样本均值均低于老年父母。

四、实证结果与分析

1.子女外出比例的Fractional logit回归

在进行广义倾向得分匹配前,需要先基于Fractional logit模型估计处理变量家庭子女外出比例的条件概率密度函数,具体模型如(1)式所示。首先在模型中仅加入个人和家庭层面的控制变量,估计结果见表2第(1)列,然后再继续添加村庄层面的控制变量,估计结果见表2第(2)列。可以发现,在控制了村庄层面特征的影响后,多数控制变量对家庭子女外出比例的影响仍然显著,从模型拟合优度的AIC指标和对数似然函数值来看,模型得以较好拟合。根据表2第(2)列的结果,在个人和家庭特征层面,父母年龄、受教育年限、有配偶、饮酒、从事农业生产以及家庭高资产拥有量等变量与子女外出比例呈显著正相关,而父母患慢性病数量变量与家庭子女外出比例则呈显著负相关。在村庄特征层面,村庄人口外出比例以及村庄人均纯收入与家庭子女外出比例呈显著正相关,而村庄活动场所个数和企业数量与家庭子女外出比例则呈显著负相关。这些控制变量的估计结果基本符合实际,同时也证实了子女外出行为并非随机发生的,而是在很大程度上受到其所在家庭以及村庄特征的影响,因而有必要使用GPSM估计方法来克服子女外出行为的自选择偏误问题。

2.子女外出比例对留守父母健康变化的处理效应

在估计家庭子女外出比例分布的基础上,进一步计算倾向得分值并进行匹配。为检验匹配质量高低,需要对匹配结果进行匹配平衡性检验。平衡条件的检验除了要求选择合适的协变量外,还要求对样本进行合适的匹配分组和分段,由于子女外出比例在区间[0,1]上的分布密度略偏向于1值一侧,为了近似等分外出比例的处理强度,本文对外出比例取值较小的区间粗分,对取值较大的区间细分,选取外出比例为0.333、0.499、0.625和0.749作为临界值将样本区分为5组,最终匹配平衡性检验结果如表3所示。通过对比未经匹配调整和经过匹配调整后的样本在主要协变量上的统计差异,可以发现在匹配前,处理组与对照组样本各个协变量的均值相差较大,且在统计意义上较为显著,但经过GPSM选出参照对象后,处理组与对照组样本协变量的均值差异明显缩小,T检验的结果表明,除了样本年龄变量在不同比例分组中均有显著差异外,其余变量在不同组别之间基本无显著区别。说明经过GPSM匹配后,处理组与对照组样本的协变量特征基本不存在系统误差,具有较高的相似度,从而确保了较好的匹配质量以及有效的匹配估计结果。

图2是通过GPSM方法得到的子女外出比例与父母自评健康变化之间的关系,图2(a)报告的是平均剂量反应函数图,即子女外出比例对父母自评健康变化的非线性影响,图2(b)报告的是处理效应图,即子女外出比例对父母自评健康变化的处理效应 根据比亚和马太(Bia and Mattei)的研究[31],处理效应函数可视为平均剂量反应函数在每个处理强度上的导数。。需要注意的是,在子女外出比例超過0.8之后,图2(b)处理效应函数的上下 95%置信区间会膨胀,从而估计结果的统计显著性难以得到保证。因此,在子女外出比例处于(0,0.80]的区间内,图2(a)显示子女外出比例与父母自评健康变化之间呈现出明显的倒“U”型关系,即随着家庭子女外出比例从低到高,其对父母健康的总影响“先升后降”,总影响最大值对应的子女外出比例为0.33。进一步地,通过计算不同子女外出比例下父母自评健康变化与无子女外出下父母自评健康变化的差异,得出子女外出比例对父母自评健康变化的处理效应如图2(b)所示,当子女外出比例在(0,0.33]区间时,对父母自评健康变化的处理效应为正;当子女外出比例在(0.33,0.80]区间时,对父母自评健康变化的处理效应为负,处理效应为0这一临界点对应的子女外出比例为0.33,由图2(a)可知,此时对父母健康的促进作用达到最大,即最有利于父母健康变好。至此,图2验证了假说1成立。

3.基于代际支持的影响机制检验

上面分析指出,成年子女外出行为给农村留守父母增加了代际经济支持,减少了代际时间陪伴,对父母健康存在正负相反的两方面影响路径:经济支持效应的影响为正,时间缺失效应的影响为负。GPSM方法的估计结果揭示了不同子女外出比例对父母健康变化的总影响以及净效应符号的判定,然而,基本结果呈现出的倒“U”型关系是否如理论分析所释,是两种效应的综合作用还依赖于对其中机制进行检验。由于难以获得子女外出造成的对父母照料与陪伴时间减少的数据,无法对时间缺失效应这一影响路径进行直接检验,但CHARLS数据记录了父母从非同住的外出子女那里获得的经济支持总额,因而本文构建中介效应模型首先对子女外出对父母健康变化带来的总效应与经济支持效应进行直接识别,然后在总效应中剔除经济支持效应,借此对时间缺失效应进行间接识别。模型具体形式如下:

在子女外出比例较低的区间内,对父母自评健康变化的净效应显著为正(系数c为0.024,在10%的统计水平上显著),且对代际经济支持具有显著的促进作用,(系数a为2.132,在1%的统计水平上显著),并通过代际经济支持促进了父母自评健康变好(系数b为0.029,在10%的统计水平上显著)。此外,中介效应显著为正(系数ab为0.062,在5%的统计水平上显著),表明子女外出对父母自评健康变好的经济支持路径成立,剔除代际经济支持效应后,分离出的时间缺失效应显著为负(系数c′为-0.002,在5%的统计水平上显著),且时间缺失效应的绝对值小于经济支持效应。在子女外出比例较高的区间内,对父母自评健康变化的净效应为负(系数c为-0.016),仍然对代际经济支持具有显著的促进作用(系数a为0.595,在1%的统计水平上显著),并通过代际经济支持促进了父母自评健康变好(系数b为0.002,在10%的统计水平上显著)。这里代际经济支持的中介效应仍然成立(系数ab为0.001,在10%的统计水平上显著),剔除经济支持效应得到的时间缺失效应为负(系数c′为-0.017),绝对值大于经济支持效应。通过横向比较两组实证结果可以发现,当子女外出比例较低时,对父母健康带来的经济支持效应更大、更显著,而时间缺失效应则相对较小;当子女外出比例较高时,对父母健康带来的时间缺失效应更大,而经济支持效应则相对较小,与理论预期一致。最后,在全样本的回归结果中,仍然能够捕捉到子女外出对父母健康带来的正向经济支持效应和负向时间缺失效应,但此时经济支持效应高于时间缺失效应使得最终的总影响为正,且居于子女外出比例高、低强度分组结果之间。因此,中介效应模型的实证结果基本能够验证子女外出对父母健康的影响机制,即假说2成立。

五、拓展分析

1.稳健性检验

前面的实证分析均以父母自评健康变化这一综合性主观评价指标作为结果变量进行估计,为了保证结果的稳健性,本文引入日常生活活动能力(ADL)和抑郁程度量表(CESD)这两个评价指标,分别衡量父母躯体健康和心理健康状况,替换自评健康变化重新进行GPSM 匹配,结果见图3和图4。从平均剂量反应函数图来看,子女外出比例对父母躯体健康的影响同样满足倒“U”型曲線,而由于抑郁程度量表属于消极性问题,子女外出比例对父母心理健康的影响呈现正“U”型关系。从处理效应图来看,子女外出比例对父母躯体健康的处理效应也符合“先正后负”的基本结论,同样由于抑郁程度量表属于消极性问题,因而子女外出比例对父母心理健康的处理效应表现为“先负后正”,其基本涵义仍然与研究假说1保持一致,因此可以认为本文的基本结论是稳健的。

2.家庭经济状况异质性分析

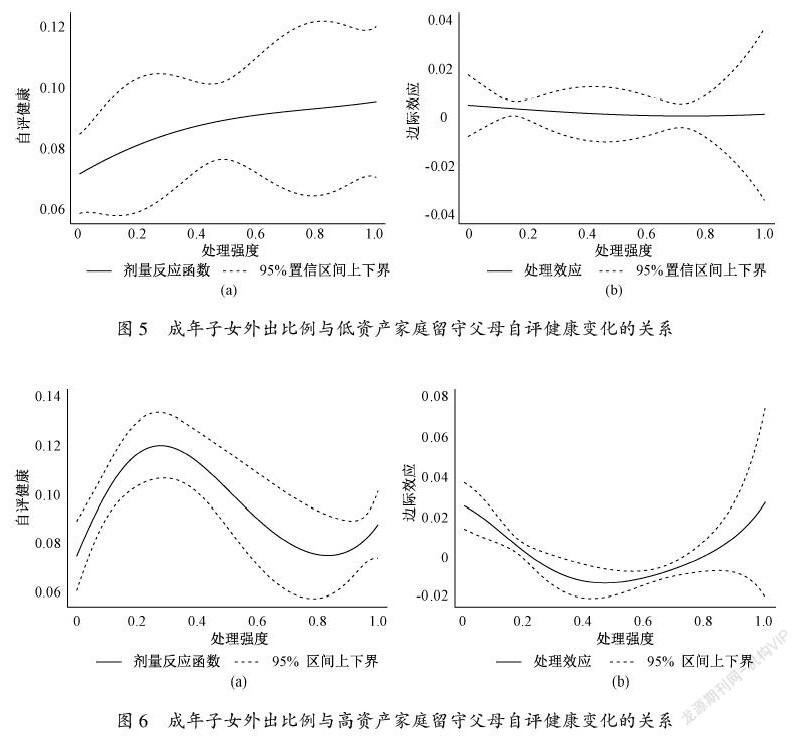

通过代际经济支持来缓解家庭面临的流动性约束,是子女外出改善留守父母健康水平的重要途径之一,因而探讨不同家庭经济状况下子女外出行为对父母健康影响的差异,将有助于进一步理解代际经济支持作用机制的发挥。本文根据样本家庭总资产的中位数,将总样本划分为高资产家庭组和低资产家庭组两个子样本分别进行GPSM估计。图5和图6表明,在两组子样本中,子女外出行为对父母自评健康变化均产生了显著影响。不同之处在于,当子女外出比例处于区间(0.25,0.80]时,高资产家庭父母自评健康变化的剂量反应函数图出现了明显的下降,而低资产家庭父母自评健康变化则始终呈缓慢上升趋势。处理效应图也证实了在子女外出后,高资产家庭父母自评健康变化的下降速率更快。根据前面的理论分析,可能的原因在于,相较于低资产家庭样本组,高资产家庭经济状况较好,面临的流动性约束较低,代际经济支持的健康改善效应有限,仅存在于(0,0.25]这一比例区间,当子女外出比例超过0.25时,这一积极效应则很快地被代际时间缺失的消极影响所掩盖,从而对留守父母健康的“净效应”转为负。

3.父母年龄段异质性分析

考虑到既有文献的分歧可能是由于研究对象年龄段差异造成的,本文进一步考察不同年龄段父母的健康水平以及子女外出影响的异质性,同时检验研究的基本结论在不同子样本中是否仍然稳健。本文将总样本划分为45—59周岁中年父母组和60周岁及以上老年父母组两个子样本分别进行GPSM估计。从图7和图8来看,子女外出比例对父母自评健康变化影响的基本结论依然保持稳健,但也表现出了一定的异质性:当子女外出比例处于(0,0.40]的较低区间内,中年父母自评健康的剂量反应函数图在0.1以上变化,而老年父母自评健康的剂量反应函数图则在0.1以下变动;当子女外出比例处于(0.40,0.80]的较高区间内,中年父母自评健康变化的剂量反应函数图的下降幅度大于老年父母样本组。处理效应图也证实了在子女发生外出行为后,中年父母自评健康变化的下降速率更快。这意味着,虽然中年父母在自评健康水平上的表现优于老年父母,但对于子女外出行为的反应更为敏感。这一结果与连玉君等学者的观点一致[18],但并不支持刘畅等学者的结论[19],可能的原因是:其一,从代际经济支持的角度来看,老年父母的子女一般在30岁以上,已经具有相对独立的经济基础和赡养能力,进入子女反馈父母的赡养阶段,因而老年父母从外出子女那里获得的代际经济支持相较于中年父母更大,而中年父母的子女年龄一般在30岁以下,通常处于事业和家庭的起步阶段,收入相对较低,不仅经济上难以补贴父母,反而可能需要父母的经济支持,这导致子女外出无法提供改善父母健康的代际经济支持效应;其二,从代际时间缺失的角度来看,老年父母的子女能够兼顾代际经济支持与时间投入,可以满足老年父母的精神慰藉,而中年父母的子女外出后难以兼顾对父母的陪伴时间投入,且中年父母同时面临支持外出子女生活以及赡养自己高龄父母的双重压力,从而增加了其经济压力以及生活劳累感,导致子女外出对中年父母健康的时间缺失效应更加明显。

六、结论与建议

1.研究结论

在当前城乡结构二元化和农村人口老龄化的双重背景下,本文围绕“子女外出与父母健康关系”这一议题,通过梳理既有文献,阐明了分歧所在以及产生分歧的原因,并基于代际支持的视角探讨了成年子女外出对留守父母健康的影响机制。文章使用CHARLS 2018数据,运用GPSM方法识别出子女外出状态多样性对农村留守父母健康的非线性影响,并通过中介效应模型进行机制识别。研究发现,在控制其他条件不变的情况下,随着家庭成年子女外出比例从低到高,其对留守父母自评健康变化的总影响呈现“先升后降”的倒“U”型关系。这一结论在将主观健康评价指标替换为躯体健康客观指标和心理健康指标后仍然保持稳健。产生这一结果的内在机制是,成年子女外出对父母健康存在正向的经济支持效应和负向的时间缺失效应,这两种效应随着子女外出比例的变化而此消彼长,叠加后对父母健康产生异质性的边际效应。分组回归结果表明,子女外出比例较低或是家庭流动性约束较强时,代际经济支持对留守父母健康的正向边际效应大,代际时间缺失的负向边际效应小;子女外出比例较高或是家庭流动性约束较弱时,代际经济支持对留守父母健康的正向边际效应小,代际时间缺失的负向边际效应大,从而对父母健康变化产生异质性的边际效应。此外,相较于60周岁以上老年父母,子女高外出比例对45—59周岁中年父母健康的弱化效应更大,因而子女外出对中年父母健康的冲击同样应当引起足够重视。本文的研究结论在一定程度上调和了既有关于成年子女外出与父母健康研究文献中的分歧,从家庭子女外出状态多样性的角度提供了一种新的理解:子女外出对留守父母健康的总影响表现为“促进”还是“抑制”主要取决于既定外出比例下两种效应的大小。

2.政策建议

本文的结论可以为政府部门保障农村留守父母的健康福利水平提供相应政策依据。

首先,应大力倡导子女经济支持和时间投入并举的孝亲方式。成年外出子女的经济与时间两种代际支持途径,对于保障农村留守父母健康福利同等重要,应当权衡好二者的关系,妥善安排家庭中外出人员数量与时间。同时,政府部门还应充分保障外来务工人员的正常休假权,鼓励其利用法定节假日休假返乡探亲,适当增加其对留守父母的陪伴照料时间。

其次,应积极实施乡村振兴战略,加快推进就地城镇化。近年来随着乡村振兴战略的有效实施,农村劳动力跨省流动比例有所降低,2020年外出农民工中,选择跨省流动的有7052万人,比上年减少456万人,下降6.1%;选择在省内就业的有9907万人,与上年基本持平(注:数据来源于国家统计局《2020年农民工监测调查报告》)。越来越多的农村青壮年选择就近就地城镇化,不仅可以兼顾经济支持,还能提高对留守父母的时间陪伴,从而有利于留守父母健康水平改善。为此,政府部门在推进城镇化的过程中应当扩大农村居民近距离就业和创业的机会,鼓励农村外出青壮年劳动力返乡“回流”,既能提高子女赡养父母的经济基础,又能保障子女照料陪伴父母的时间。

最后,应努力提高农村留守群体生活质量。当前农村家庭养老依然占主导地位,在子女外出导致家庭养老存在缺失的情况下,应当鼓励外出子女通过定期汇款、代买代购等多种方式提高留守父母的生活水平,政府部门还应积极开展各类乡村文化活动,及时响应留守父母的精神需求,缓解外出子女对父母赡养的代际时间缺失。

参考文献:

[1]黄宏伟,潘小庆.子女外出务工会加重农村老年人“老而不休”现象吗?[J].农村经济,2020(11):136-144.

[2]叶敬忠.农村留守人口研究:基本立场、认识误区与理论转向[J].人口研究,2019(2):21-31.

[3]鄧婷鹤,何秀荣,王佳友.居住模式对老人福利的影响:基于代际关系的视角——来自我国老人膳食质量的证据[J].财经研究,2016(12):39-48.

[4]ERIC B. How do middleaged children allocate time and money transfers to their older parents in Europe?[J]. Empirica, 2007,34(2): 171-188.

[5]王萍,李树茁.代际支持对农村老年人生活满意度影响的纵向分析[J].人口研究,2011(1):44-52.

[6]田北海,徐杨.成年子女外出弱化了农村老年人的家庭养老支持吗?——基于倾向得分匹配法的分析[J].中国农村观察,2020(4):50-69.

[7]YI F, LIU C, XU Z . Identifying the effects of migration on parental health: evidence from leftbehind elders in China[J]. China Economic Review, 2019, 54(11): 218-236.

[8]LU Y . Household migration, social support, and psychosocial health: the perspective from migrantsending areas[J]. Social Science & Medicine, 2012, 74(2):135-142.

[9]ADHIKARI R, JAMPAKLAY A, CHAMRATRITHIRONG A . Impact of children s migration on health and health careseeking behavior of elderly left behind[J]. BMC Public Health, 2011, 11(1):1-8.

[10]叶敬忠,贺聪志.农村劳动力外出务工对留守老人经济供养的影响研究[J].人口研究,2009(4):44-53.

[11]ANTMAN F M . Adult child migration and the health of elderly parents left behind in Mexico[J]. Social ence Electronic Publishing, 2010, 100(2):205-208.

[12]舒玢玢,同钰莹.成年子女外出务工对农村老年人健康的影响——再论“父母在,不远游”[J].人口研究,2017(2):42-56.

[13]BOEHME M H, PERSIAN R, STOEHR T . Alone but better off? adult child migration and health of elderly parents in Moldova[J]. Journal of Health Economics, 2018, 39(1):211-227.

[14]王小龙,兰永生.劳动力转移、留守老人健康与农村养老公共服务供给[J].南开经济研究,2011(4):21-31,107.

[15]HUANG B, LIAN Y, LI W . How far is Chinese leftbehind parents health left behind?[J]. China Economic Review, 2016,37(7):15-26.

[16]CHANG H, DONG X Y, MACPHAIL F . Labor migration and time use patterns of the leftbehind children and elderly in rural China[J]. World Development, 2011, 39(12):2199-2210.

[17]溫兴祥,肖书康,温雪.子女外出对农村留守父母健康的影响[J].人口与经济,2016(5):64-73.

[18]连玉君,黎文素,黄必红.子女外出务工对父母健康和生活满意度影响研究[J].经济学(季刊),2018(1):185-202.

[19]刘畅,易福金,徐志刚.父母健康:金钱和时间孰轻孰重?——农村子女外出务工影响的再审视[J].管理世界,2017(7):74-87.

[20]HE C, YE J . Lonely sunsets: impacts of rural-urban migration on the leftbehind elderly in rural China[J]. International Journal of Population Geography, 2014, 20(4):352-369.

[21]敖翔.子女外出务工对农村留守老人精神健康的影响[J].南方人口,2018(4):71-80.

[22]周芳丽.子女外出务工对农村中老年人健康的影响——基于中国健康与养老追踪调查数据的实证分析[J].社会保障研究,2020(1):57-67.

[23]唐浩,施光荣.劳动力外出务工对农村老年人生活满意度的影响研究[J].中央财经大学学报,2014(12):95-101.

[24]陈璐,谢文婷.农村成年子女外出务工对留守父母健康的影响研究[J].人口学刊,2019(4):84-93.

[25]韩保庆,王胜今.照料孙子女对中老年人健康的影响[J].人口研究,2019(4):85-96.

[26]卢海阳,钱文荣.子女外出务工对农村留守老人生活的影响研究[J].农业经济问题,2014(6):24-32,110.

[27]宋月萍.精神赡养还是经济支持:外出务工子女养老行为对农村留守老人健康影响探析[J].人口与发展,2014(4):37-44.

[28]IMBENS G W. The role of the propensity score in estimating doseresponse functions.[J]. Biometrica, 2000,87(3):706-710.

[29]HIRANO K, IMBENS G W. The propensity score with continuous treatments[M]. New Jersey: Wiley-Blackwell, 2004: 73-84.

[30]GUARDABASCIO B, VENTURA M. Estimating the dose-response function through a generalized linear model approach[J]. The Stata Journal, 2014, 14(1): 141-158.

[31]BIA M, MATTEI A. A Stata package for the estimation of the dose-response function through adjustment for the generalized propensity score[J]. Stata Journal, 2008, 8(3): 354-373.

[责任编辑 武 玉]