镇江长江豚类省级自然保护区水域生态修复效果的监测与评价

王召根,潘 杰,李化良,罗宏伟

(1江苏镇江长江豚类省级自然保护区管理处,江苏镇江 212000;2镇江市勘察测绘研究院,江苏镇江 212000;3长江航务管理局环境监测中心站,武汉 430010)

0 引言

水域生态修复是水生生物自然保护区生态建设的新思路,已成为通过人为干预来弱化拦河筑坝、航道整治和岸坡硬化等水域工程对水生生态系统影响的重要技术手段之一[1]。目前,生态修复技术已被成功应用到盐沼、荒漠、高山、草原等生态环境的修复实践中,但对水域生态修复应用的研究还处于探索阶段[2]。因此,深入探讨和研究生态修复实践应用及其作用机理是十分必要的,尤其是在水域生态系统方面,这将为水生生物自然保护区的修复或恢复提供理论指导和技术支持。

长江江豚(Neophocaenaasiaeorientalis)是生活在中国长江中下游内陆水域唯一的江豚淡水亚种[3-4],农业农村部组织实施的最新长江江豚生态科学考察结果显示,目前在整个长江流域其种群数量也仅存1000头左右[5]。江苏镇江长江豚类省级自然保护区作为现有的8个豚类自然保护区之一,是长江豚类经常活动的区域,水质优良,饵料生物资源丰富。另外,长江豚类作为长江水生生态系统的重要物种和长江生态环境的重要指示生物,其生存状况与水域生态系统的健康状况有着紧密联系[6]。20世纪末至今,受人类活动的影响[7],长江水生生物资源急剧衰退的同时,长江豚类赖以生存的水生态环境也在持续恶化[8]。有研究报道二期工程和畅洲水道整治工程的实施可能会在一定程度上影响镇江长江豚类省级自然保护区内长江江豚的栖息环境[9],需采取相应的生态修复措施进行补偿。为客观评价保护区水域生态修复效果,本研究对该水域内生态浮岛、人工鱼巢的设置和底栖动物增殖放流效果进行了跟踪监测并分析评价,为工程施工影响下水生生物保护区生态修复提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 生态修复区概况

江苏镇江长江豚类省级自然保护区,总面积为57.3 km2,位于镇江市丹徒区和畅洲北侧水域及向西延伸至焦山北面。和畅洲为长江镇江段中的一沙洲,将长江分隔为南北两汊,北汊为生态修复水域。生态修复及监测评价水域范围从和畅洲洲头至洲尾,河道全长约15 km,其中和畅洲北汊是镇江长江豚类省级自然保护区的核心区,也是重点调查水域。

1.2 生态修复措施

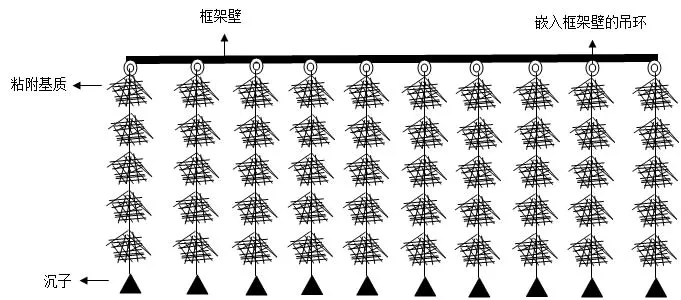

1.2.1 生态浮岛和人工鱼巢的构筑 生态浮岛由浮岛框体、浮岛床体、浮岛基质和浮岛植物构成(图1)。框体由PVC管制成,每个框体尺寸为3 m×3 m。其间用聚苯乙烯泡沫板做成床体,是整个浮岛浮力的主要提供者。浮岛基质为海绵,用于固定植物植株,同时保证植物根系生长所需的水分、氧气条件,并作为肥料载体。浮岛植物的选择考虑以下因素:适宜当地气候、水质条件;成活率高,优先选择本地种;根系发达、根茎繁殖能力强;植物生长快、生物量大;植株优美,观赏性强;经济价值良好;最终确定栽种空心菜和水葫芦。此次生态修复投放60个浮岛单元,总面积为540 m2。

图1 生态浮岛模式图

生态浮岛框体的PVC管四周悬挂人工鱼巢(图2),鱼巢以毛竹为框架,使用绳索固定为长方体框架单元结构,每个鱼巢单元为10 m×5 m,每个单元两端采用较为结实牢固的毛竹作为固定柱,以防止由于水位变化及其它偶然因素造成的鱼巢变形或损毁。此次生态修复投放50个鱼巢单元,面积为2500 m2,投放时采用横向首尾相连的方式排布[3]。

1.2.2 底栖动物增殖放流 增殖放流物种:圆田螺(Cipangopapludina sp),环 棱 螺 (Bellamya sp),河 蚬(Corbicula fluminea),河蚌(Unionidae)。

增殖放流数量:圆田螺47 t、环棱螺44 t、河蚬32 t、河蚌16 t,共计139 t。

增殖放流时间:2017年12月—2018年3月。

1.3 监测评价方法

1.3.1 生态浮岛生境修复效果监测评价

(1)监测断面设置。监测位点位于生态浮岛布设水域,根据生态浮岛的面积及结构方式确定监测位点,浮游植物和浮游动物监测设置4个断面,共12个监测点(图3)。监测时间为2018年4—7月,其中,浮岛植物和水生生物调查共4次,每月1次;鱼类分布状况调查共2次,4月和7月各1次。

图3 和畅洲水域生态浮岛监测点位图

生态浮岛区域内布设两个监测断面,分别为FD1和FD2,生态浮岛上游布设断面FDS、生态浮岛下游布设断面FDX,每个断面3个监测点;鱼类分布状况分别在生态浮岛水域和非生态浮岛水域各设置1个监测区域;浮岛植物按照1:10的比例随机从60个生态浮岛中选取6个浮岛单元开展监测,每个浮岛单元设立1个点,共计6个监测点。

(2)生境修复效果评价。通过比较生态浮岛布设区域及非生态浮岛布设区域水生生物多样性及鱼类分布状况的差异,评价生态浮岛的生境修复效果。水生生物多样性采用Margalef丰富度指数(dM)、Shannon-Wiener指数(H)和Pielou均匀度指数(J)来评价。鱼类分布情况通过计算单位探测体积鱼类出现频率即鱼类密度来评价。

图2 人工鱼巢模式图

(3)鱼类聚集效果监测评价。通过水声学探测方法(图4),采用EY60科学回声探测仪对测量区域进行水平探测,了解鱼类的分布位置和数量,计算鱼类密度,评估鱼类聚集效果。鱼类聚集效果监测采用回波图计数方法,将声纳图像的格式转化为回波图的格式,结合声纳图像鱼的形状和回波图鱼的运动轨迹对鱼进行确认并手动计数,然后将数据导出。EY60探测体积的计算公式如式(1)所示。

图4 水声学探测方法

式中,h为EY60探测水体的长度,θ为EY60的张角。单位探测体积鱼类出现频率(F)的计算公式如是式(2)所示。

其中N是鱼的数目ind.,T是探测的时长min,V是探测的体积m3,F是指单位探测体积鱼类出现的频率ind./(min×1000 m3)。

1.3.2 人工鱼巢监测评价

(1)监测断面设置。监测位点位于人工鱼巢布设水域,根据人工鱼巢的面积及结构方式,确定监测位点。鱼卵按照1:5的比例随机从50个人工鱼巢中选取10个鱼巢单元开展调查,每个鱼巢单元设置5个点,共计50个监测点;随机选取300个鱼卵进行人工孵化,500个鱼卵进行种类鉴定;鱼类分布状况分别在人工鱼巢水域和非人工鱼巢水域各设置1个监测区域(图5)。监测时间为2018年4—7月,鱼卵调查共6次,其中4月份1次、5月份2次、6月份2次,7月份1次;鱼类分布状况调查共2次,4月和7月各1次。

图5 和畅洲水域人工鱼巢监测点位图

(2)增殖效果监测评价。按照比例在鱼巢单元中抽样统计单位面积鱼卵数量,选取部分鱼卵进行形态和发育期等特征鉴定,并记录相关数量。按20%的扎(兜)数量在50个人工鱼巢中选取10个鱼巢单元,每个单元设置5个点,共计50个监测点。随机选取300个鱼卵进行人工孵化,500个鱼卵进行种类鉴定。依据鱼卵特征鉴定增殖种类主要参照《淡水人工鱼巢增殖技术规程》(DB43/T 1077—2015)[10]。鱼卵孵化率=孵化成功鱼卵数量/用于孵化鱼卵总数。通过对人工鱼巢附着鱼卵数量、种类、孵化率的统计,评价人工鱼巢的增殖效果。

(3)鱼类聚集效果监测评价。人工鱼巢鱼类聚集效果监测评价方法同生态浮岛鱼类聚集效果监测评价方法。

1.3.3 底栖动物增殖放流效果监测评价

(1)监测断面设置。监测位点位于底栖动物投放水域(图6)。监测时间共3次,投放前监测1次,投放后监测2次。样品采集及鉴定方法按照《底栖动物与河流生态评价》[11]及《河流水生生物调查指南》[12]执行。

图6 和畅洲水域底栖动物监测点位图

(2)监测评价方法。本次评估以增殖放流前后,各项监测指标(表1)的变化率Zi作为增殖放流效果的基础数据。设定无量纲F作为评价增殖放流目标实现程度的综合值,并根据F的值将增殖放流效果划分为4个等级,对底栖动物增殖放流效果的评价。

表1 底栖动物增殖放流效果评价类别及因子

2 结果与分析

2.1 生态浮岛和人工鱼巢效果评估

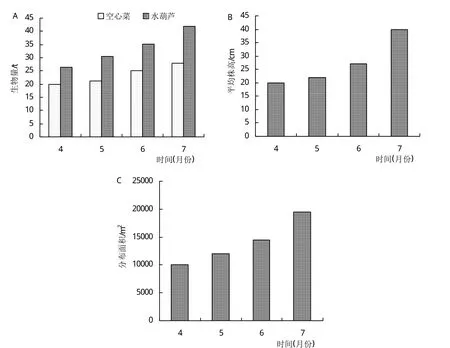

生态浮岛的构筑显著提高了水域内浮游植物和浮游动物的生物多样性和群落结构复杂程度,Margalef指数和Shannon-wiener指数随时间增加而逐渐升高(表2)。选择空心菜和水葫芦作为浮岛植物具有良好的效果,其生物量、株高和分布面积均明显增加,生长状况良好,发挥了良好的生态功能(图7)。

图7 生态浮岛植物生物量变化情况(A);生态浮岛空心菜植株平均株高变化情况(B);生态浮岛水葫芦分布面积变化情况(C)

表2 各监测断面浮游植物和浮游动物多样性指数变化

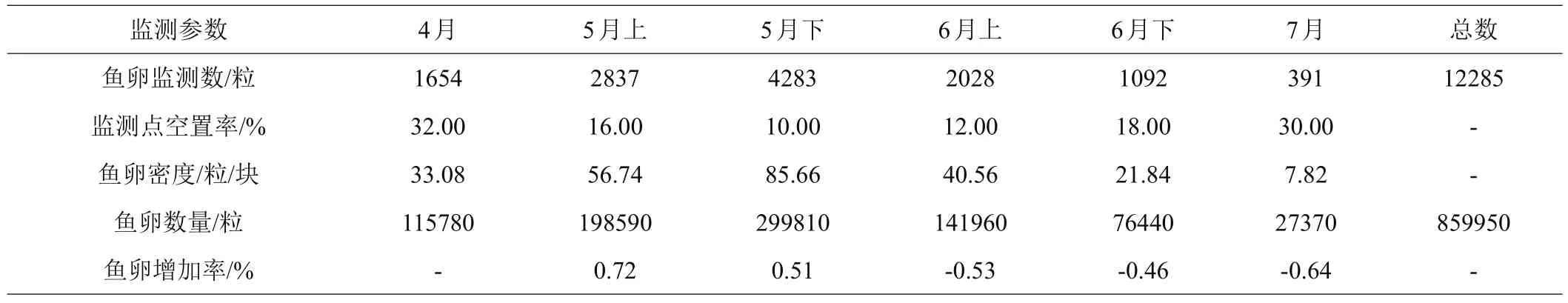

人工鱼巢对产粘性卵的鱼类具有一定的增殖效果,增殖种类主要为鲤(Cyprinus carpio)、鲫(Carassius auratus)、䱗 (Hemiculterleucisculus)和 黄 尾 鲴(Xenocypris davidi),增殖鱼卵总数量约86万粒。产卵高峰期集中在5月下旬,鱼卵增加率最高期为5月上旬,增加率为0.72%(表3)。鱼卵孵化率范围值为37.78%~68.00%,依据每月估算的鱼卵增殖数量和孵化率计算,人工鱼巢可增殖鱼苗数量约53万尾,其中5月下旬鱼苗增殖效果相对明显(表4)。

表3 和畅洲水域人工鱼巢附着鱼卵现状

表4 和畅洲水域人工鱼巢附着鱼卵孵化现状

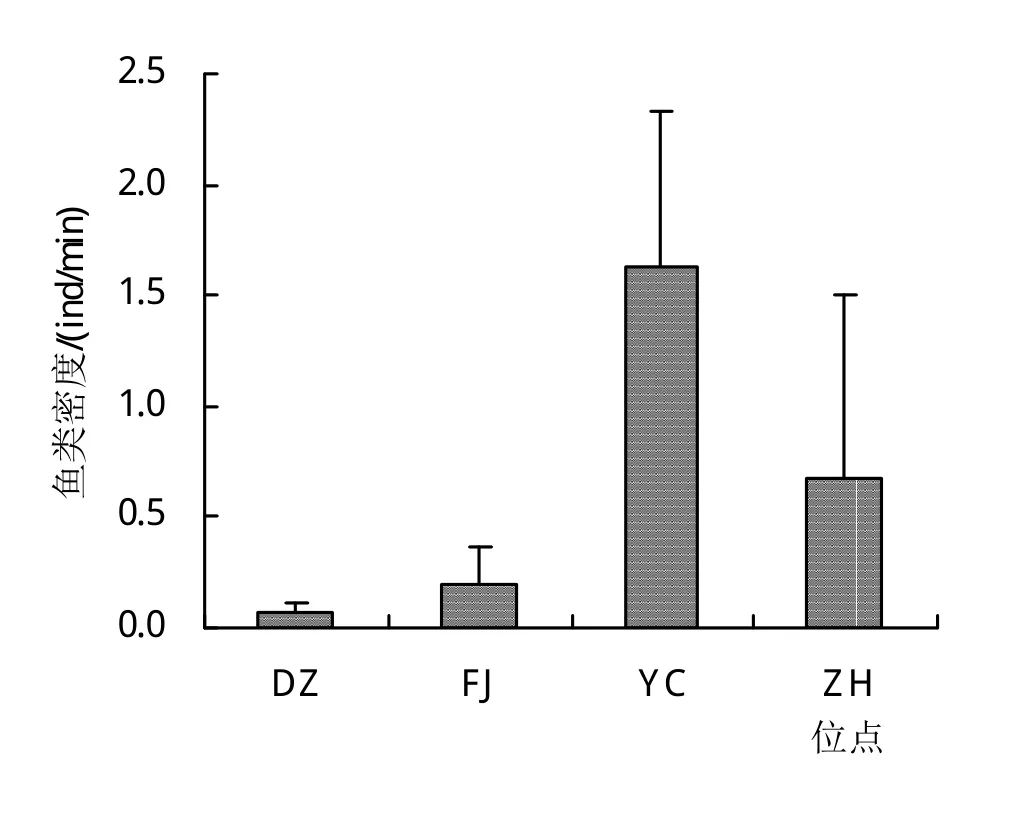

布设生态浮岛和人工鱼巢均产生较好的鱼类聚集效果。通过水声学调查,生态浮岛和人工鱼巢布设区域鱼类密度均高于其它区域(图8、9),表明生态浮岛和人工鱼巢相对其它位置为鱼类提供了更好的栖息环境,能成为鱼类躲避危害的场,有利于鱼类种群的恢复。

图8 2018年4月固定点水声学监测概况

图9 2018年7月固定点水声学监测概况

2.2 底栖动物投放效果

2.2.1 群落生物量 据定量数据统计,镇江底栖动物生物量在增殖放流前生物量平均为1.07 g/m2、放流后第一次调查生物量平均为38.6 g/m2、放流后第二次生物量平均为22.7 g/m2,增殖放流显著增加了评估区域的生物量(图10)。

图10 增殖放流期间各阶段的生物量变化

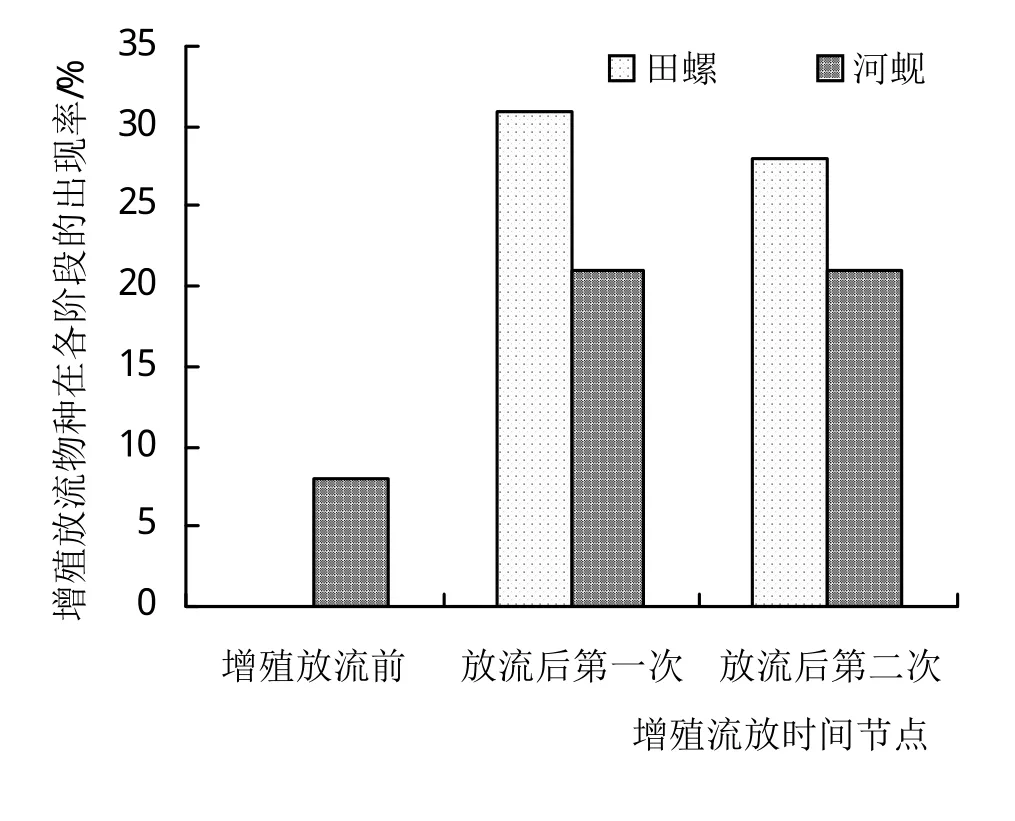

2.2.2 增殖放流物种分布 本次调查共采集到放流物种中的3种。增殖放流前,未采集到圆田螺,增殖放流后圆田螺分布样点数占比约为28%;河蚬在增殖放流前采集的样点数占比约为8%,增殖放流后河蚬分布样点数占比约为21%,占比提升一倍多(图11)。

图11 增殖放流物种在各阶段的出现率

2.2.3 增殖放流效果评价 本研究评价结果显示,放流物种生物量、群落生物量和放流物种丰度因增殖放流而增加的效果显著,底栖动物放流后第一次、第二次效果评价综合值分别为0.3193、0.2724(表5)。参考国内学者水域生态修复的相关研究,具体划分标准为:分值<0.25时,综合效果较差;0.25≤分值<0.50时,综合效果中等;0.50≤分值≤0.75时,综合效果良;分值>0.75时,综合效果优。根据F综合值,本次增殖放流效果评价为中等。

表5 底栖动物放流后2次效果评价综合值

3 结论

生态浮岛的构建对该水域的生态恢复起到了一定改善作用,增加了水生生物的多样性,应进一步探讨植物净化水质的机理。采用人工鱼巢的方式,显著提高了天然水域中鲤、鲫等产粘性卵鱼类的资源量,具有良好的增殖效果,但关于其修复机理方面仍未有深入的研究报道。利用水声学探测能较准确获得水域鱼类的位置和数量,但难以判定鱼类的种类。因此,在进行鱼类资源量评估时需结合其他方法,科学评估鱼类资源量变化。

4 讨论

4.1 生态浮岛的构型及科学管理

生态浮岛技术作为一种水处理技术,被广泛应用于富营养化水体原位生态修复中[13-14]。本研究选择空心菜和水葫芦混合种植,均生长良好且对水质有较好的改善效果。浮岛植物是生态浮岛系统最重要的组成部分[15],可根据不同生态条件和水体污染情况针对性选择浮岛植物的类型[16]。浮岛植物生长需要大量的氮磷等营养元素,在秋冬季要及时对生态浮岛中的植物进行收割,将根系固定的氮、磷等污染物质转移到其他地方进行有效利用[17],如农田堆肥等,以此形成氮、磷从水环境-浮岛植物-农田的转移途径,从而达到生态浮岛对水环境的净化效果。另一方面,适当调整生态浮岛布局,优化浮床的物理结构,使之更具观赏性,使用不同的植物搭配,在提高生态浮岛环境效益的同时还可营造良好的视觉环境[18]。

4.2 人工鱼巢生态修复效果优化

人工鱼巢的投放增加了鲤、鲫等产粘性卵鱼类的产卵数量,并显著增加了鱼苗的数量,缓解了保护区内渔业资源的衰退,修复水域的生态环境。这些鱼类在繁殖季节会自深水区汇集到近岸浅水植被茂盛的水域进行产卵繁殖[19],进而将卵黏附在人工鱼巢上孵化出膜。目前人工鱼巢修复技术被广泛用于增殖天然水域中鲤、鲫的资源量[20-21],并取得了良好的效果。鱼类对产卵的水域环境有特殊的要求,因此选择近岸缓流浅水水域作为人工鱼巢的实施地点,也是取得良好实施效果的前提。另外,鱼类对鱼卵附着介质有一定的选择性,本研究选择天然植物毛竹制作人工鱼巢,具有较好的鱼卵增殖效果。也有研究发现大口黑鲈(Micropterus salmoides)偏好有粗河沙和小石子的产卵环境,但产黏性卵鱼类对产卵介质的选择具有较强的可塑性,会随着环境的变化而做出适应性改变[22-23]。

4.3 底栖动物定殖率提升

底栖动物是水域生态系统的重要组成部分,其种类组成和群落结构对栖息地的生态过程有着重要的影响[24]。本研究通过两次底栖动物的增殖放流来显著增加该水域的生物量,对生态和渔业资源修复具有一定的效果。选择合适的物种进行放流,应尽量为本土种或适应性较强的广布种,放流的底栖动物应有饵料价值,镇江保护区可以放流以河蚬、淡水壳菜为主体,多毛类(沙蚕)、寡毛类(颤蚓)为辅的底栖生物群落。选择适宜的放流时间和地点,根据每个放流物种的繁殖习性选择合适的放流时间,通过适应期,能够使其在放流区域及其扩展区域进行繁殖;根据放流物种生物学习性以及放流区域本身的水文底质环境进行放流。

4.4 增殖放流效果评估

水生生物增殖放流是人为增加自然水域生物资源量的一种方法,主要表现为渔业资源量的增加和生态系统的修复[25]。鱼类的增殖放流消耗了水域中的营养物质,加速减少水体中营养物质的积累,进而在一定程度上起到了净化水体的作用[26]。长江干流增殖放流可以在修复边坡的涉水区、透水框架区域以及生态铺排区域开展增殖放流效果监测与评估,深入研究放流恢复物种与退化生境之间的相互作用及受损生态结构与功能随时间的动态变化。增殖放流与生境修复研究可以先在一个相对封闭的人工系统中进行并建立修复模型,以此预测生态系统可能的变化并与长期监测的结果加以比较分析,从而为长江水生生物资源保护和修复提供理论基础和决策依据。