战略性新兴产业协同创新网络协同度研究

——基于“网络的网络”结构分析视角

刘国巍,邵云飞,刘 博

(1.桂林航天工业学院 产学研协同创新与创业研究中心,广西 桂林 541004;2.电子科技大学 经济与管理学院,四川 成都 611731)

0 引言

经济发展新常态下,战略性新兴产业作为我国经济新增长点,正积极融入国家创新体系建设,但仍存在产业链“两头在外”、产能过剩等供给问题[1-2],而实质是产业局部创新、创新能力较弱[3]。战略性新兴产业创新主体为解决产品研发的共性技术难题,会寻找同行企业和学研机构开展协同创新,共织协同创新网络,通过知识互补、联合攻关,突破共性技术壁垒,提升集成创新和自主创新能力[4-5]。然而,据不完全统计,我国现有战略性新兴产业科技成果登记占比约70%,而未应用或停用的科技成果中大约25%因技术问题未转化成功,形成创新成果转化的“漏斗效应”,产学研协同效果不好也是原因之一。我国《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调打造政产学研用相结合的产业技术创新联盟,形成产学研用深度融合的技术创新体系,引领战略性新兴产业协同创新发展。可见,利用产学研协同创新(联盟)网络推动战略性新兴产业发展具有重要现实意义。

协同创新源于开放式创新,是以大学、企业、研究机构为核心要素的多元主体协同互动的网络创新模式[6]。关于协同创新网络的研究,主要集中于协同创新网络结构[7]、演化[8]和功能等问题。如Kim[9]认为,制造商可以利用供应商协作网络中的利益分享实现机制,使得供应商积极参与协作创新;Kruss[10]、Yoon[11]、French&Suh[12]进一步将地理或知识边界内的产、学、研群体(区域、集群、联盟、网络等)分别视为不同属性角色的战略性新兴产业协同创新主体,从主体类型视角探讨协同创新的体系结构,着重分析多类协同创新主体存在的战略意义;姚潇颖等[13]、Gibson等[14]、Thune&Gulbrandsen[15]以具体企业、大学和研究机构为实证对象,基于不同关系类型视角剖析战略性新兴产业协同创新的产学研协同行为及关系演变规律,强调多元协同创新联结类型的重要性。可见,不同主体类型和关系类型对战略性新兴产业协同创新具有重要影响。然而,现有协同创新网络研究仅停留在单一的企业间协同创新、学研间协同创新和产学研间协同创新层面,并未从协同创新体系视角整合不同主体类型和关系类型,缺乏基于主体—关系类型的系统性研究。

解学梅和方良秀(2015)、杨林和柳洲(2015)进一步总结国内外学者关于协同创新理论基础、内涵、动因、要素、运行机制、模式、存在问题及对策等基本问题,发现关于协同创新协同度评价的研究较少。有学者从定量角度进一步讨论协同创新协同度问题,如吴笑等[16]基于复合系统协调度模型和DTS模型,建立协同创新协同度测度模型;刘友金等[17]运用复合系统协同度模型测度省市产学研协同创新协同度。上述研究成果推动了协同创新协同度的测度研究,但鲜有学者基于网络视角开展协同创新协同度测度。此外,针对网络协同度的研究也相对较少,现有文献主要集中于新兴技术产业创新网络协同度[18]、物流网络协同度[19]等方面,也有学者研究铁路货运系统超网络协同度[20],但这些研究仍是基于已有有序测度模型,忽略了网络的结构本质,尚未有学者从网络结构层面开展网络协同度测度研究。

本研究旨在探讨如何科学测度战略性新兴产业协同创新网络协同度,主要关注以下问题:基于战略性新兴产业协同创新涌现出不同主体类型和关系类型的网络情境,如何构建科学的协同创新体系?在协同创新体系基础上,如何进行相应的网络组织构型,具体结构如何?如何进一步基于结构层面构建协同创新网络协同度测度模型?为了回答上述问题,本文从企业协同创新、学研机构协同创新、产学研协同创新3个层面构建战略性新兴产业协同创新体系,然后分析协同创新“网络的网络”构型,运用联结强度和块模型构建测度模型,评价2001—2018年我国航空航天装备制造、3D打印和新能源汽车产业协同创新网络协同度,探索提高协同创新效率的途径。

本文可能的贡献在于:首先,运用社会网络的块模型方法构建网络协同度测度模型,填补了基于结构的网络协同度研究空白,拓展了网络协同应用领域,为客观评价战略性新兴产业协同创新协调程度提供了一种新方法;其次,多案例研究归纳出网络协同度共性演化规律,引入平均联结强度和度数中心度指标,探索网络协同度归因研究,为科学识别影响战略性新兴产业协同创新协同效果的因素提供了一种新思路。

1 概念提出

1.1 基于主体—关系类型的协同创新体系

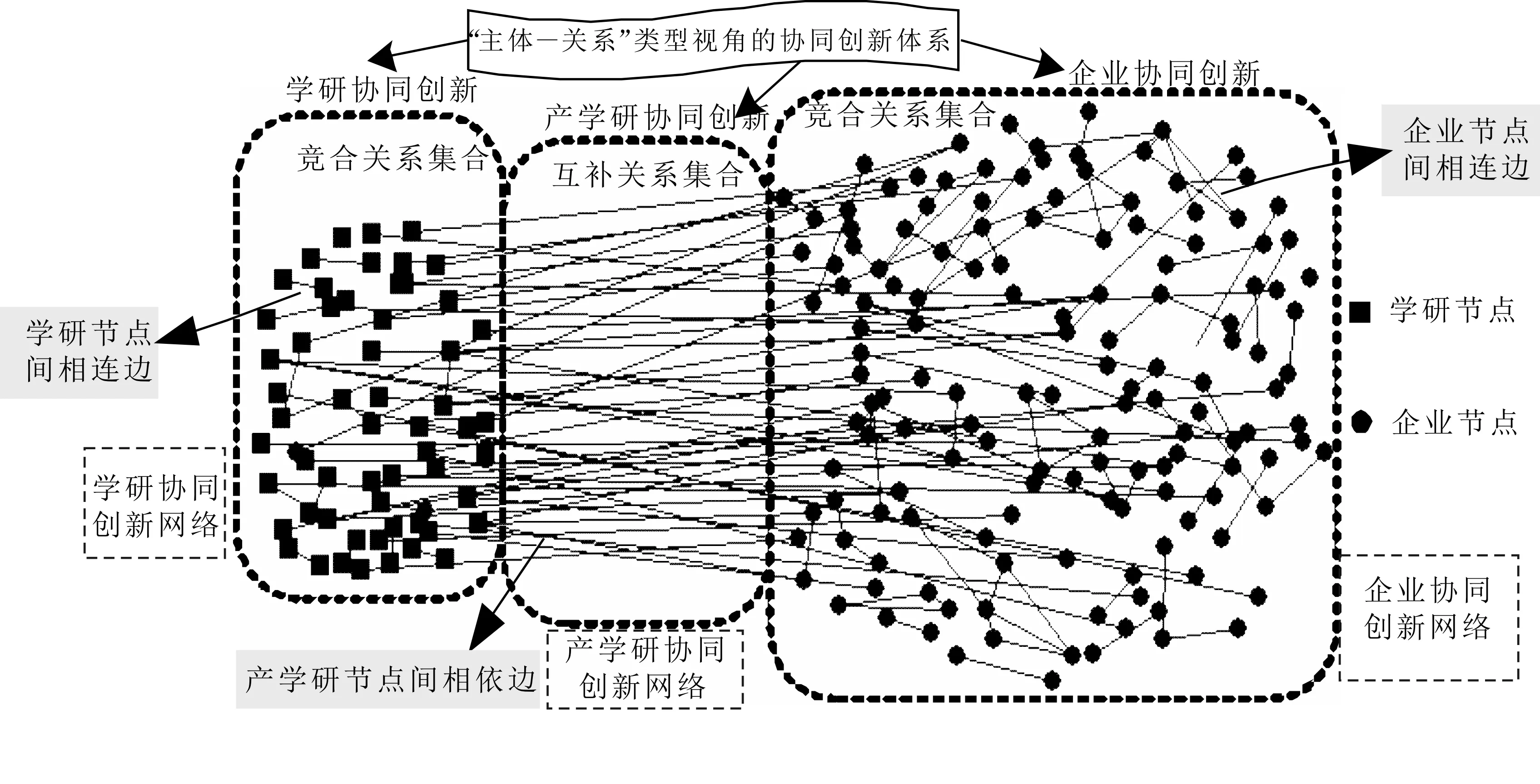

构建协同创新体系是开展协同创新协同度研究的基础。基于哈肯的协同学原理,学者们认为协同创新体系是一个复杂系统[21],并构建军民融合、企业内部等协同创新体系[22],但从产、学、研创新主体类型及企业—企业、企业—学研、学研—学研等多元联结关系类型视角构建协同创新体系的研究相对较少。事实上,Thu等(2018)、Hong等(2019)从创新主体类型视角分别探讨了企业间、产学研间和学研间基于联结关系的协同创新问题,但整体层面的协同创新体系研究相对缺失。在上述研究基础上,本文基于主体—关系类型视角进一步构建如下三层协同创新体系:第一层是协同创新体系集合。宏观层次上,企业、学研机构、政府、用户、中介机构和金融机构等参与协同创新的主体构成协同创新集合体,集合体内各主体间联结关系的总和构成协同创新关系集,集合体和关系集形成协同创新体系整体架构。第二层是核心层和辅助层。中观层次上,按照关系集中主体联结的知识流动与创新属性,将协同创新体系划分为基于企业与学研机构间知识、技术创新联结互动的核心层,以及政府、用户、中介机构、金融机构间非技术性资源支持联结互动的辅助层。第三层是细分结构。微观层次上,协同创新的主要活力和创新成果都来源于核心层,按照主体类型和关系类型,协同创新体系核心层包含企业主体间、学研主体间基于竞合关系的企业协同创新、学研协同创新,以及产学研主体间基于互补关系的产学研协同创新3个细分结构。主体—关系类型视角的协同创新体系为网络协同度研究奠定构型理论基础,本文主要探究参与价值共创、联结频率高、知识流动快的企业和学研机构间联结互动核心层的协同度问题。

1.2 战略性新兴产业协同创新“网络的网络”

随着复杂网络研究的深入,学者们发现一种连接关系的整体网络中还存在其它连接关系的子网络,涌现出多层“网络的网络”(Networks of Networks,NON)态势[23]。战略性新兴产业协同创新网络是产业内企业、学研机构等微观个体,利用合作关系形成的动态组织,是实现网络内资源信息提取和知识扩散的有效机制。该网络内不仅包括企业节点间的竞合关系,还包括产学研节点间的互补关系[24-25],呈现“网络的网络”态势。基于上述协同创新体系核心层可知,战略性新兴产业的产、学、研等创新主体在市场和政策作用下,为实现创新而建立企业—企业、企业—学研、学研—学研等多元协同关系。参考Pocock等(2012)、Shao等(2014)的研究成果,按照Rothwell(1992)的第五代集成创新模式,这些关系必然呈现出一种从微观个体联结行为到宏观整体网络的集聚态势,最终形成战略性新兴产业协同创新“网络的网络”。本文进一步构建战略性新兴产业协同创新“网络的网络”,其拓扑结构如图1所示。

图1 战略性新兴产业协同创新“网络的网络”构型

1.3 战略性新兴产业协同创新网络协同度

根据协同学理论,网络协同强调网络系统自组织演化过程,主要关注网络各子系统内、系统间的协同效果[26]。战略性新兴产业协同创新“网络的网络”就是一个复杂网络系统,包括企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络等子网络系统,这些子网络系统内、系统间协同运作,推动“网络的网络”系统存续发展。网络协同度是指网络内各网络要素间配合与协作的一致程度[18-19]。因此,本文从系统视角将战略性新兴产业协同创新网络协同度界定为,协同创新“网络的网络”系统中企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络等子网络系统内、系统间基于关系类型、联结强度等网络结构相互联结,知识、技术等资源要素交互耦合以及微观企业、宏观网络组织等主体协调共生的程度,反映“网络的网络”系统整体或子系统内协同水平和有序态势,是监测战略性新兴产业协同创新发展状况的重要指标。战略性新兴产业协同创新网络协同度越高,表明开展战略性新兴产业协同创新的产业网络组织结构越合理,越有利于产业协同创新存续发展。

2 测度模型

2.1 块模型与联结强度引入

如果一个图分为一些相对独立的子图,则称各个子图为块(block)。目前,部分学者在教育、产业、社团(如微博)等领域开展块模型研究[27]。战略性新兴产业协同创新“网络的网络”包含企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络等块,对应“网络的网络”子网络系统,据此可以明晰各子网络系统内及外部协同程度。像矩阵是块模型构建的基础,参考曹霞和张路蓬[28]的研究,本文认为网络密度是协同创新“网络的网络”演化的序参量,并采用α-密度标准构建“网络的网络”像矩阵。

值得注意的是,“网络的网络”集聚和涌现不是一蹴而就的,而是受网络联结强度变化影响。根据强弱关系理论,强关系有利于激发产学研协同创新联结载体或渠道功能作用,弱关系的维护有利于网络资源整合,进而提升战略性新兴产业产学研协同创新效率。Su&Li(2017)、Gill等(2003)研究发现,信息不对称、文化差异等因素影响联结强度,阻碍协同创新网络(伙伴关系、联盟等)集聚涌现和有序发展。因此,本文认为联结强度是影响战略性新兴产业协同创新协同度的重要变量。采用α-密度标准时,设定基于弱关系的二值网络(边权为0或1)和基于强关系的加权网络(边权为大于0的实数,即合作次数)两种情境,通过对比分析,探究多元联结强度对网络协同度的影响。

2.2 基于联结强度的网络密度

2.2.1 二值网络密度

设战略性新兴产业协同创新“网络的网络”G=(N1,N2,V1,V2,V3),其中,N1、N2分别表示企业节点数量和学研机构节点数量,V1、V2、V3分别表示企业协同创新网络(G1)内部相连边数、学研协同创新网络(G2)内部相连边数、产学研协同创新网络(G3)内企业与学研间相依边数,且N=N1+N2、V=V1+V2+V3,则网络G的整体密度为:

σ=2V/(N*(N-1))

(1)

企业协同创新网络(G1)、学研协同创新网络(G2)密度分别为:

σ1=2V1/(N1*(N1-1))

σ2=2V2/(N2*(N2-1))

(2)

产学研协同创新网络(G3)密度为:

σ3=2V3/[N*(N-1)-N1*(N1-1)-N2*(N2-1)]

(3)

公式(3)具体证明如下:网络G中全部节点连接的最大关系数(总边数)为N*(N-1)/2,而企业节点间连接的最大关系数为N1*(N1-1)/2,学研节点间连接的最大关系数为N2*(N2-1)/2,因而产学研节点间连接的最大关系数为N*(N-1)/2-N1*(N1-1)/2-N2*(N2-1)/2。又因为产学研协同创新网络中包含的实际关系数为V3,按照实际关系数除以理论上最大关系数的运算法则,可得到产学研协同创新网络(G3)的网络密度σ3。

2.2.2 加权网络密度

目前,关于加权网络密度的研究主要集中在两方面:首先,基于经济联系的加权网络密度将传统网络密度计算公式的分子实际边数改为实际联结强度,实现微观节点联结强度融入宏观[29]。但是,这种方法只能在联结强度小于等于1时有效,若联结强度大于1则难以保证加权网络密度小于等于1。其次,社区检测的加权网络往往将整体网划分为若干模块,利用基于模板网络密度的优化算法识别社区划分。这种方法进一步明确了网络密度计算公式的分母也应保留加权信息[30]。在社会网络研究中,学者们虽然主要基于二值网络的中心度权重构建加权网络密度,但依然采用分母保留加权信息的做法,且要求分母的加权信息应是矩阵(组)内最大可能[31]。参考以上研究思路,本文构建体现微观节点联结强度和分母保留加权信息的加权网络密度公式。

设战略性新兴产业协同创新“网络的网络”中V1、V2、V3连边的权重集合分别为W1={W1j|j=1,…,N1},W2={W2k|k=1,…,N2},W3={W3q|q=1,…,N-N1-N2}。加权网络G的整体密度为:

(4)

加权企业协同创新网络(G1)、加权学研协同创新网络(G2)密度分别为:

(5)

加权产学研协同创新网络(G3)密度为:

σ3=

(6)

2.3 基于块模型的协同度测度

根据块模型可知,战略性新兴产业“网络的网络”(G)密度矩阵如表1所示。基于α-密度标准,构建如表2所示的“网络的网络”(G)像矩阵。

表1 战略性新兴产业“网络的网络”密度矩阵

表2 战略性新兴产业“网络的网络”像矩阵

像矩阵中,σ3与σ的可比性证明如下:网络G为全网络,产学研网络G3为二分网络,为保证二分网络密度σ3与全网络密度σ可比较,本文采用归一化无量纲化方法消除不同网络类型差异的影响。不难发现,网络G和产学研网络G3的最大密度都为1,进而σ3与σ的归一化无量纲化值仍为σ3与σ,因而σ3与σ具有可比性。

根据战略性新兴产业“网络的网络”像矩阵,本文构建协同度判断规则(见表3)。

表3 协同创新网络协同度判断规则

根据表3中子网络协同度判断规则,本文进一步构建基于二值或加权网络类型、企业协同创新网络协同度、学研协同创新网络协同度、产学研协同创新网络协同度的排序组合(网络类型={二值or加权},X={高,低,0},Y={高,低,0},Z={高,低,0}),如(二值,低,高,低)表示某二值“网络的网络”企业协同创新网络协同度低、学研协同创新网络协同度高、产学研协同创新网络协同度低。在排序组合基础上,构建“网络的网络”整体网协同度判断规则:若X、Y、Z全部取值为高,则整体网络协同度为高;若X、Y、Z全部取值为0,则整体网络协同度为0;若X、Y、Z取值不全为高或0,则整体网络协同度为低。

3 实证研究

3.1 研究对象与数据收集

3.1.1 研究对象选择

本研究基于多案例复制逻辑(Replication)思想,根据不同战略性新兴产业的战略性和新兴性组合特征程度差异,选择“十三五”规划、《中国制造2025》中具有一定典型性的战略性新兴产业作为多案例研究对象,最终明确战略性特征更明显的航空航天装备制造业(Aerospace Equipment Manufacturing,AEM)、新兴性特征更明显的3D打印产业(3D Printin,3DP)、战略性和新兴性特征都相对明显的新能源汽车产业(New Energy Vehicle,NEV)作为本文研究对象。上述三大战略性新兴产业的技术类型、创新业态、原始知识和社会资本积累都大不相同,涌现出产业创新的多样性,符合研究经验需求。

3.1.2 数据收集与整理

专利是创新的种子,联合发明专利能反映战略性新兴产业合作创新能力,但国内学者囿于战略性新兴产业专利数据库缺失而较少开展此项研究。然而,甘绍宁[32]、陈虹等[33]运用战略性新兴产业分类与国际专利分类(IPC)对照研究方法有效解决了上述专利数据库问题。本文以我国航空航天装备、3D打印、新能源汽车产业为例,在已有研究成果基础上,进一步获取联合发明专利的科学数据并据此绘制战略性新兴产业协同创新“网络的网络”模型。

首先,为保证数据的全面性和准确性,在专利检索过程中,针对不同新兴产业选择不同数据库。在国家知识产权局重点产业和CNKI专利数据库中,选择装备制造业专栏,并在IPC主分类号检索栏输入B64[33],采用B64(飞行器;航空;宇宙航行)国际专利分类表征AEM技术主要是考虑该主分类号下无明确的小类号。3DP和NEV的IPC分类号较复杂,在国家知识产权局专利检索与分析系统和CNKI专利数据库中,进行关键词检索[36-37]。此外,专利检索过程中,申请时间设定为2001—2018年,由于本文以3年为一个切片周期,2019—2021年数据因不完整而未采用;申请人采用公司、厂、大学、研究所、学院交叉编码方式,获取我国AEM、3DP、NEV产业联合发明专利数据。

然后,运用UCINET软件将获得的年度专利数据转换为以申请人为节点的加权邻接矩阵,将网络节点分为(公司、厂、医院)企业节点和(大学、学院、研究所、研究中心)学研节点,区分相连边和相依边从而构建不同产业协同创新“网络的网络”。

3.2 协同创新网络协同度分析

3.2.1 计算过程

本文将研究对象的加权邻接矩阵代入UCINET软件,得到如表4所示的网络节点和边数值。

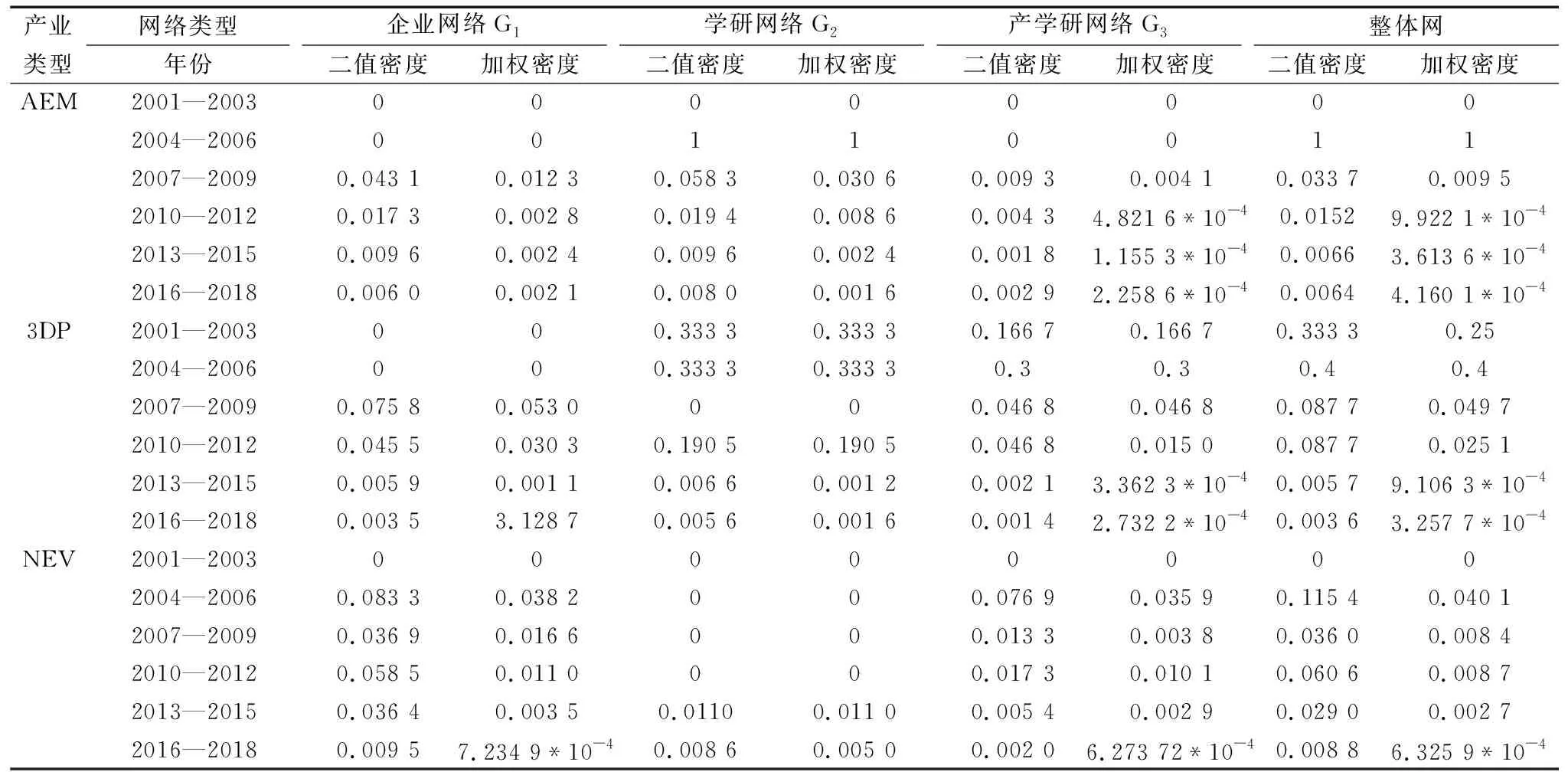

运用密度公式(1)~(6)计算得到我国航空航天装备制造、3D打印、新能源汽车产业“网络的网络”子网络密度分布,如表5所示。

由表5可确定2001—2018年三大产业的密度矩阵,并按照α-密度标准得到像矩阵。

结合像矩阵和表3的判别规则,可计算得到我国航空航天装备制造、3D打印、新能源汽车产业“网络的网络”子网络协同度分布,如图2所示。

表4 “网络的网络”节点与连边分布

表5 网络密度

3.2.2 结果分析

(1)企业协同创新网络层面。2001—2006年,无论基于二值网络还是加权网络,AEM和3DP产业的企业协同创新均处于0网络协同度状态,而NEV产业则经历了2001—2003年0协同度、2004—2006年低协同度的递增变化。2007—2009年,AEM和NEV产业都呈现高协同度,3DP产业处于低协同度状态。2010—2012年,基于加权网络的AEM、3DP和NEV产业都呈现高协同度,而基于二值网络的3DP和NEV产业处于低协同度状态,AEM保持高协同度。2013—2015年,AEM、3DP和NEV产业都呈现高协同度。2016—2018年,基于加权网络的AEM、3DP和NEV产业都呈现高协同度,而基于二值网络的AEM和3DP产业都处于低协同度状态,NEV保持高协同度。

(2)学研协同创新网络层面。2001—2006年,无论基于二值网络还是加权网络,AEM和NEV产业的学研协同创新均处于0网络协同度状态,而基于加权网络的3DP产业一直处于低协同度状态,基于二值网络的3DP产业则经历了2001—2003年高协同度、2004—2006年低协同度的递减变化。2007—2009年,AEM产业呈现高协同度,3DP和NEV均处于0网络协同度状态。2010—2018年,AEM和3DP产业都呈现高协同度,而基于加权网络的NEV经历了2010—2012年0协同度、2013—2018年高协同度的递增变化,基于二值网络的NEV在2013—2018年呈现低协同度。

(3)产学研协同创新网络层面。2001—2003年,无论基于二值网络还是加权网络,AEM和NEV产业的产学研协同创新均处于0网络协同度状态,3DP产业呈现低协同度。2004—2009年,3DP和NEV产业均处于低协同度,而AEM产业则经历了2004—2006年0协同度、2007—2009年低协同度的递增变化。2010—2018年,AEM、3DP产业及基于二值网络的NEV产业均处于低协同度状态,而基于加权网络的NEV产业则经历了2010—2015年高协同度、2016—2018年低协同度的递减变化。

总体上看,AEM和3DP产业的3类网络协同度在2010年以后全部脱离0协同度,而NEV产业网络协同度在2013年以后脱离0协同度,直到2018年,各产业仍有子网络处于低协同度状态。根据“网络的网络”整体网络协同度判断规则,图2中,2016—2018年三大产业协同创新总体网络协同度均未达到(二值,高,高,高)、(加权,高,高,高)的理想值状态。本文进一步研究发现,基于二值网络的NEV产业(2010—2012年)、AEM与3DP产业(2016—2018年)的企业协同创新网络协同度及NEV产业(2013—2018年)的学研协同创新网络协同度均产生了“高→低”突变,而基于加权网络的上述协同创新网络则保持原有高协同度,表明加权网络相对于二值网络更能提高网络协同度,改变协同度低值状态。这是因为,协同创新的主要目的是知识创造或技术发明,协同创新的基础是不同主体间知识与技术耦合,而这一耦合需要多方协调进行知识编码、技术转移,其过程较产品交换或零配件供应协同更复杂,主体间交流也更深入和广泛,导致联结更加频繁。从组织惯性视角可知,考虑联结强度的加权网络更符合现实,联结强度能提升网络协同度。然而,基于加权网络的NEV产业(2016—2018)产学研协同创新网络协同度突变却并未得到改善,表明NEV产业的产学研协同创新网络协同度不稳定。

本文基于加权网络进一步探索2016—2018年三大产业协同创新网络协同度的共性规律,发现AEM、3DP和NEV产业的企业协同创新网络和学研协同创新网络都处于高协同度,而产学研协同创新网络则都处于低协同度。这是因为,企业与学研机构间的协同创新是在互补关系基础上开展的,互补关系虽能避免不同主体间的利益冲突,但却存在社会角色与文化差异、知识编码困难等信息不对称问题,这些问题会增加互补关系的跨界交易成本,而同类主体间的竞合关系成本却相对较低。

事实上,企业间协同创新对战略性新兴产业发展具有引领作用,如新能源汽车产业协同创新过程中,2010年便发起成立新能源汽车央企大联盟;学研间基于学科发展和科研项目立项等背景合作频繁,协同创新效率较高;产学研间协同创新则具有一定滞后性,如2014年第二批“2011协同创新中心”才成立智能型新能源汽车协同创新中心。因此,企业协同创新和学研协同创新的网络协同度高,而产学研协同创新的网络协同度则相对较低。虽然产学研协同创新联盟(网络)成立的滞后对协同度有影响,但提高产、学、研主体间协同效率更为重要。

3.3 协同创新网络结构分析

本文从平均联结强度和平均度数中心度视角出发,探索协同创新网络低协同度的结构归因。

3.3.1 平均联结强度

本文依据三大产业的企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络加权邻接矩阵,根据平均联结强度公式(7),计算得到如图3(a)所示的平均联结强度数值。

(7)

考虑0协同度发生在未合作的情况下,不具有联结强度统计意义,因而本文对平均联结强度的分析以2010年协同创新网络脱离0协同度后为主要考察阶段。为进一步探究不同层面协同创新体系的产业共性规律,本文基于AEM、3DP、NEV产业进一步绘制企业—企业、学研—学研、企业—学研协同创新关系的平均联结强度分组统计效果图,如图3(b)、3(c)、3(d)所示。

观察图3(b)发现,企业—企业of AEM、企业—企业of 3DP、企业—企业of NEV的联结强度呈波动式变化且均大于1,即合作次数大于1。由前文分析可知,2010—2018年AEM、3DP和NEV产业的企业协同创新网络都具有高协同度。不难发现,高联结强度(大于1)与高网络协同度具有正相关关系,联结强度适度下降并未影响高协同度。因此,高联结强度是保障企业协同创新网络高协同度的重要条件。观察图3(c)发现,学研—学研of AEM、学研—学研of 3DP、学研—学研of NEV的联结强度与企业—企业的变化规律相似,同样呈波动式变化且均大于1。结合前文分析可知,高联结强度(大于1)与学研协同创新网络高协同度具有正相关关系,高联结强度也是保障学研协同创新网络高协同度的重要条件。观察图3(d)发现,企业—学研of AEM、企业—学研of 3DP、企业—学研of NEV的联结强度也具有上述相似变化规律,且均大于1。由前文分析可知,2010—2018年,AEM、3DP产业均处于低协同度,NEV产业则经历了2010—2015年高协同度、2016—2018年低协同度的递减变化。因此,对于产学研协同创新网络而言,即使企业—学研关系的联结强度大于1,仍不能保障高网络协同度。这是因为,企业与学研机构间协同创新过程中,一定联结强度(合作次数)可降低跨界交易成本,如通过联合培养研究生等路径共同申请发明专利,而这些专利并不是产学研协同创新的核心成果。根据社会资本理论,随着企业与学研间合作的深入,二者互惠频率增加,社会资本积累增多,网络必然愈发协同。可见,理论上,高联结强度与网络协同度具有相关关系,但需其它因素与高联结强度(大于1)组合共同影响网络高协同度。

3.3.2 平均度数中心度

依据三大产业的企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络邻接矩阵,根据平均度数中心度公式(8),计算得到如图4(a)所示的平均度数中心度数值。

(8)

然后,本文进一步绘制AEM、3DP、NEV产业的企业协同创新网络、学研协同创新网络和产学研协同创新网络平均度数中心度分组统计效果图,如图4(b)、4(c)、4(d)所示。

图3 平均联结强度数值分布

图4 平均度数中心度数值分布

观察图4(b)发现,2010—2018年AEM—企业、3DP—企业、NEV—企业的平均度数中心度呈波动式递增变化且均大于0.5,即合作伙伴关系数量大于0.5。由前文分析可知,2010—2018年三大产业的企业协同创新网络都具有高协同度。不难发现,平均度数中心度(大于0.5)与网络协同度具有一定正相关关系。观察图4(c)发现,2010—2018年AEM—学研、3DP—学研的平均度数中心度呈波动式递增变化且均大于0.5,而2010—2018年NEV—学研的平均度数中心度呈线性递增变化但小于0.5。结合前文分析可知,即使平均度数中心度小于0.5,线性递增也能保障学研协同创新网络高协同度。这是因为,平均度数中心度反映网络节点平均合作伙伴数量情况,同类主体间基于竞合关系的合作伙伴越多,越有利于形成集群效应和规模经济,且合作伙伴越多,越有利于网络节点形成以自我为中心的联盟组合(小生境),进而网络资源利用率越高。观察图4(d)发现,2010—2018年3DP—产学研、NEV—产学研的平均度数中心度呈递减变化,AEM—产学研的平均度数中心度在2010—2015年呈递减变化、2016—2018年呈递增变化。由前文可知,2010—2018年AEM、3DP产业处于低协同度,NEV产业在2010—2015年处于高协同度、2016—2018年处于低协同度。因此,对于产学研协同创新网络而言,平均度数中心度与网络协同度的正相关关系不显著。基于此,本文进一步绘制2010—2018年AEM、3DP、NEV产业的产学研协同创新网络节点度分布图(见图5),考察网络结构异质性对产学研协同创新网络协同度的影响。

由图5(a)~(c)可知,2010—2018年AEM产业的产学研协同创新网络节点度次数分组结构一致,网络整体涌现出核心—边缘结构,但结构演化并不稳定。虽然AEM产业的产学研协同创新网络边数不断增多(见表4),节点规模却呈倒U型增幅变化。同样,虽然3DP产业的产学研协同创新网络节点规模不断扩大、边数不断增多,但图5(d)~(f)所示的2010—2018年3DP产业产学研协同创新网络节点度次数分组结构却呈倒U型变化。表明网络整体核心—边缘结构演化不稳定。由图5(g)~(i)可知,2010—2015年NEV产业的产学研协同创新网络节点度次数分组结构一致,节点规模不断扩大、边数不断增多,表明网络呈现稳定增长的核心—边缘结构;虽然2016—2018年节点规模不断扩大、边数不断增多,但网络节点度次数分组却呈增加趋势,表明网络异质性增强,网络整体核心—边缘结构向松散方向演化。同时,由前文分析可知,2010—2018年3DP、AEM产业的产学研协同创新网络均处于低协同度,NEV产业在2010—2015年处于高协同度、2016—2018年处于低协同度。这是因为,企业与学研机构间协同创新过程中,由于社会角色、文化差异及利益目标不一致,导致企业与学研机构间产生一定网络主导权争议,而这种争议会影响体现网络权力分布的网络整体核心—边缘结构稳定。可见,产学研协同创新网络核心—边缘结构演化的不稳定性与低协同度具有一定正相关关系。

图5 产学研协同创新网络节点度分布

4 结论与启示

本文从结构视角理解战略性新兴产业协同创新网络协同度,以社会网络中的块模型、联结强度作为测量工具,测度“网络的网络”协同态势。同时,基于网络密度序参量和α-密度标准,实现了我国航空航天装备制造、3D打印、新能源汽车产业协同创新网络协同度测度。本研究主要得到如下结论:我国AEM、3DP和NEV产业协同创新整体都处于低网络协同度状态,考虑联结强度的加权网络更符合现实,(NEV产业)产学研协同创新网络协同度具有不稳定性;战略性新兴产业的企业协同创新和学研协同创新网络都具有高协同度,而产学研协同创新网络处于低协同度状态;高联结强度是我国战略性新兴产业企业协同创新和学研协同创新保持高网络协同度的重要条件,但对产学研协同创新的直接作用并不明显;平均度数中心度越高,越有利于保障企业协同创新网络、学研协同创新网络高协同度;网络核心—边缘结构越稳定,越有利于保障产学研协同创新网络高协同度。从上述研究结果可知,我国战略性新兴产业产、学、研各自创新网络内部协同度较高,而产学研间协同创新仍不够紧密。

本文主要理论贡献在于:首先,在已有协同创新体系研究基础上,基于主体—关系类型视角进一步构建包含体系集合、核心层与辅助层、细分结构的三层协同创新体系,为具有模块化特征的协同创新网络构型奠定理论基础;其次,运用联结强度和块模型整合测度协同创新网络协同度,补充了先前仅考虑有序而忽略网络结构本质的协同创新协同度测度研究成果,实现了协同创新理论、系统论和网络组织理论的对立统一。

本文对我国航空航天装备制造、3D打印和新能源汽车产业产学研协同创新实践也有一定指导意义。首先,政府部门应兼顾制定企业间、学研间、产学研间三驱的协同创新政策,一方面利用财政(担保)补贴、联合申报基金等激励措施,鼓励战略性新兴产业的企业协同创新网络、学研协同创新网络、产学研协同创新网络节点间深化已有合作关系,提高合作频次和深度,强化联结强度;另一方面,利用减税等优惠措施,鼓励企业间、学研间、产学研间建立更多内外部竞合、互补联结关系,增加合作伙伴数量,提升网络平均度数中心度,进而保障协同创新网络高协同度。其次,政府部门应识别联结我国战略性新兴产业产学研协同创新网络的关键相依边,鼓励产学研协同创新网络核心节点间建立多元、融合、动态、持续的协同联结关系,制定激励与监督政策(如基金补贴、税收优惠),建立信任与声誉效应等关系治理机制,降低产学研协同创新网络中企业与学研机构间交互连接的脆弱性风险,利用网络核心节点的枢纽功能加速知识流动和信息扩散,提升网络整体资源配置效率,形成存续稳定的产学研协同关系和核心—边缘结构。