新技术

宁波材料所在热变形制备稀土磁制冷材料研究上取得进展

基于材料磁热效应的磁制冷技术具有内禀可逆的高效热力学特性和环保优势,有望成为气压缩制冷最具潜力的替代方案之一。我国具有自主知识产权的La-Fe-Si 合金是国际上公认的具有较大应用潜力的磁制冷材料之一。然而,这种材料的磁热功能相由包晶凝固反应形成,传统铸造方法很难直接获得磁热相。通常需要将铸态合金在1273 K 左右的高温均匀化热处理数周,其制备周期长且能耗较高,严重阻碍了磁制冷技术的发展。以往的研究多采用提高热处理温度、加快凝固速率、成分优化或粉末冶金等方法加速磁热相的形成,但多以牺牲材料磁热性能、力学性能或引入其它复杂工艺流程为代价。因此,突破La-Fe-Si 磁制冷材料制备的关键技术之一是寻找简单有效的新途径调控磁热相的形成过程,从而高效获得综合性能优异的磁工质。

最近,中国科学院宁波材料技术与工程研究所磁性相变材料团队系统开展了变形量31.3%~84.4%的923 K 热锻压LaFe13.92Si1.4合金的研究,发现变形样品中磁热相的形成速率显著高于未变形样品,且形成速率随着变形量的增加不断提高。利用背散射电子衍射技术表征变形样品微观组织,观察到热锻压样品中α-Fe 和富La 相呈层状分布,同时变形过程中出现的连续动态再结晶(Continuous dynamic recrystallization)在其内部形成高密度晶界。这种垂直和水平晶界构造的奇异层状组织增加了磁热相的形核位点,且高密度晶界有利于促进元素扩散。84.4%热锻压样品经1323 K 热处理1 h 即可获得高达82.2 vol.%的磁热相,2 T 磁场下磁熵变为14.6 J/kg K。而相同条件下未变形样品中仅包含24.1 vol.%磁热相,磁熵变为1.3 J/kg K。将大变形样品热处理12 h 后进行吸氢处理,获得了居里温度为309 K 且保持完整的20×10×1 mm3 的片状制冷工质,磁熵变高达19.4 J/kg K,初步实现了高综合性能磁制冷工质的制备。这种基于热塑性变形调控La-Fe-Si 合金成相行为和磁热效应的研究,对稀土磁制冷材料的组织设计和加工成型具有重要的指导作用,同时也为研究稀土基双相合金中界面演变和成相行为的关联等科学问题提供了有力手段。此外,热锻压变形的近终成型特点也非常适合La-Fe-Si 合金的批量化制备。

本工作得到国家自然科学基金和宁波市“科技创新2025”重大专项资助。

(宁波材料所)

福建物构所提出溶菌酶-稀土上转换光动力治疗协同策略实现抗耐药菌感染

由特殊病原体引起的新发感染病严重威胁全球公共卫生安全,同样令人担忧的是耐药性细菌的日益流行,这可能引发另一场危机。抗生素的过度使用导致细菌对一种或多种抗生素产生耐药性。亟待发展新的抗感染策略以对抗耐药菌并避免产生新的耐药。

光动力疗法抗菌因其抗菌谱广和不易产生耐药性等优点备受关注。利用稀土上转换纳米晶将近红外光转变为可见光并激活光敏剂,可以进行深层组织的光动力抗菌。然而,上转换光动力体系受上转换量子产率低和感染组织缺氧等问题限制,抗菌效率不足。近期,中国科学院福建物质结构研究所中科院功能纳米结构设计与组装/福建省纳米材料重点实验室陈学元团队设计了一种智能响应型生物-无机杂化纳米材料,实现了上转换光动力体系与溶菌酶在结构上的复合,发展了基于稀土上转换纳米平台的光动力联合溶菌酶抗菌疗法,实现了深层组织高效抗耐药菌感染。

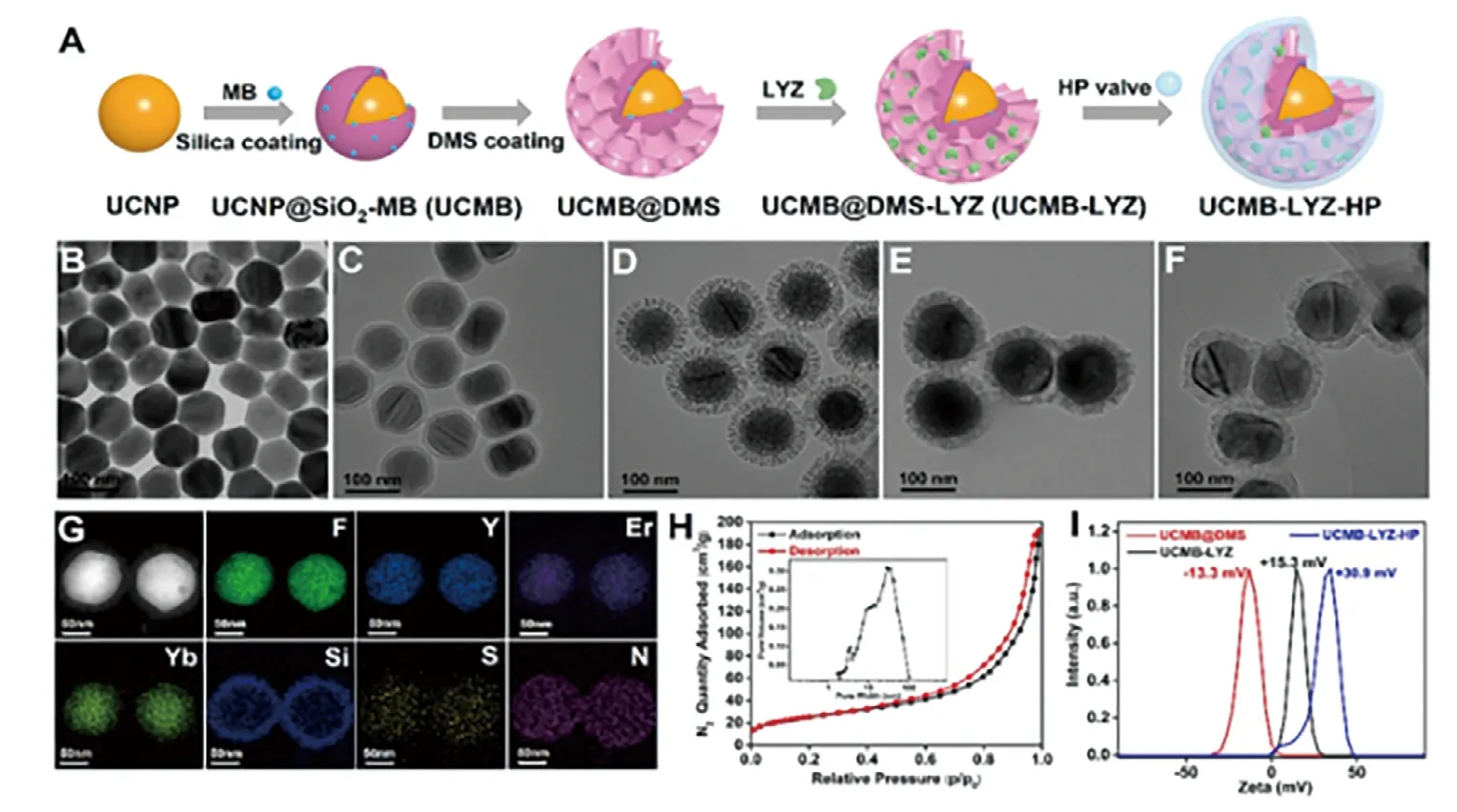

研究团队将稀土掺杂上转换纳米晶(UCNP)依次包覆致密和超大介孔二氧化硅层,有效负载光敏剂和溶菌酶,并通过透明质酸和聚赖氨酸的层层自组装将细菌透明质酸酶响应阀修饰在材料表面,实现溶菌酶的智能释放。体外抗菌实验表明,该生物-无机杂化纳米材料(UCMB-LYZ-HP)对 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)杀菌率超过5 log10,达到消毒级别的杀灭效果。小鼠伤口感染模型证实了材料对深层组织(5mm)的MRSA 感染具有出色治疗效果,且不产生毒副作用。进一步,研究团队提出并验证了该材料通过酶解细胞壁促进活性氧直接攻击细胞膜和细胞质的协同抗菌机制。

该项工作为对抗深层组织耐药菌感染提供了新的策略,对促进非抗生素抗菌剂发展和缓解耐药危机方面具有意义。

图1 基于智能上转换纳米平台的溶菌酶-光动力协同抗深层组织耐药菌感染示意图

图2 (A)生物-无机杂化纳米材料UCMB-LYZ-HP 的合成过程示意图。纳米晶合成、二氧化硅包覆并原位包埋光敏剂、超大介孔二氧化硅包覆、溶菌酶负载以及透明质酸酶响应阀修饰各步骤依次所得样品(B)UCNP、(C)UCMB、(D)UCMB@DMS、(E)UCMB-LYZ 和(F)UCMB-LYZ-HP 的透射电镜图。(G)UCMB-LYZ-HP 的扫描透射电镜图和相应的元素分布。(H)UCMB@DMS 的氮气吸脱附曲线和孔径分布图。(H)UCMB@DMS、UCMB-LYZ 和UCMB-LYZ-HP 的ζ-电势分布图。

(福建物质结构研究所)

广州地化所在磷灰石稀土活化研究中取得进展

稀土元素具有特殊的物理化学属性,被誉为“工业维生素”或“工业味精”,已被广泛用于国防军工、航空航天、特种材料、冶金、能源和农业等领域。磷灰石作为铁氧化物-铜-金矿床、玢岩铁矿和碳酸岩型稀土矿床等的重要组成部分,其晶格中含有丰富的稀土元素。已有研究表明,这些矿床中的磷灰石遭受后期的热液改造后,其中的稀土元素会被淋滤出来,从而形成稀土矿化。云南武定迤纳厂铁-铜-金矿床是滇中地区具有代表性的元古宙铁-铜-金矿床之一。该矿床除了含有铁、铜资源外,还伴生有稀土、稀有(铌)、钇、钼、钴等。前人研究表明,该矿床的稀土矿化与后期热液流体交代富稀土磷灰石相关,但稀土矿化的时间,以及稀土元素迁移规律及其控制机理尚不清楚。

围绕上述问题,中国科学院广州地球化学研究所流体成矿作用学科组助理研究员肖兵和研究员陈华勇及其合作者,对迤纳厂矿床中的磷灰石开展BSE-CLTIMA、电子探针和LA-ICP-MS 分析工作。结合已有认识,研究发现:

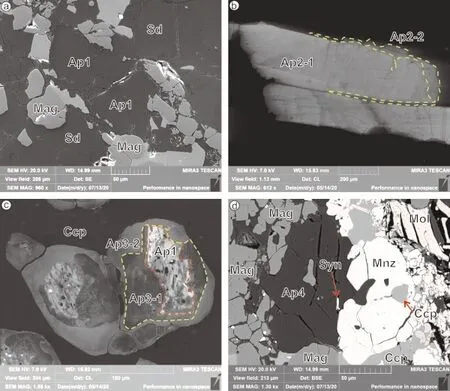

(1)迤纳厂矿床可分为钠-铁蚀变、铁(稀土)矿化和铜-金-稀土矿化三个阶段,并形成四种不同类型磷灰石。其中,Ap1 稀土含量最高,形成于铁(稀土)矿化阶段,与幔源岩浆相关;Ap2 和Ap3 形成于铜-金-稀土矿化早期阶段,其中Ap2 含有最低的稀土含量,形成于铜-金-稀土矿化早期阶段的岩浆热液流体,Ap3形成于Ap1 溶解-再沉淀过程中,与相对氧化的热液流体相关;Ap4 形成于铜-金-稀土矿化晚期阶段,含有最高的Eu 正异常和Eu 含量,形成于相对还原的热液流体。

迤纳厂矿床不同类型磷灰石结构特征

(2)Ap3 和与Ap4 共生的独居石LA-ICP-MS定年结果表明,迤纳厂矿床富稀土磷灰石(Ap1)稀土元素活化迁移发生在900-840Ma。

(3)迤纳厂矿床最显著的特征是富含稀土磷灰石经过后期热液流体的改造,其中的稀土元素可以在磷灰石内部形成稀土矿化,并能远距离迁移,形成脉状矿化。

上述研究成果发表在Contributions to Mineralogy and Petrology 上。研究工作得到广东省基础与应用基础研究重大项目、国家自然科学基金和中科院战略性先导科技专项的资助。

(广州地球化学研究所)