语境论与语义最简论之争: 知识图谱的动态计量*

中国科学院大学 曹笃鑫 对外经济贸易大学 向明友

德克萨斯大学奥斯汀分校 贾 勉

提 要: 本文采用文献动态计量方法,借助引文可视化分析软件CiteSpace V绘制语境论与语义最简论之争的动态知识图谱。研究发现: 近30年来语境论与语义最简论之争由哲学一统江湖到哲学与语言学二分天下,且后者势头强劲,逐步摆脱哲学的束缚,渐成独立的研究分支。在研究动向上,语用学与哲学主战场不谋而合,前者表现为对客观主义真值条件论的反省或背弃,后者表现为从客观真理到主观真理的转向。

1. 引言

自20世纪70年代语用学脱胎于语言哲学母体、格赖斯会话含义理论(Grice’s theoretical model of conversational implicatures)脱颖而出以来,以Levinson, Recanati, Sperber & Wilson, Jaszczolt, Carston, Parikh等为代表倡导语用涉入(pragmatic intrusion)语义的语境论(Contextualism)和以Borg, Bach, Cappelen & Lepore, Predelli, Stanley, Kölbel, MacFarlane等为代表倡导语义独立于语用的语义最简论(Semantic Minimalism),这两种对立的后格赖斯学说及其诸多变体围绕语义-语用界面研究展开争论,着力于对经典格赖斯会话含义理论的批判与发展,聚焦于修正其对所言的界定、一般会话含义的处理和语用过程的解释,并终成多元梯度意义解释模式,合力推动意义研究向纵深发展(曹笃鑫、向明友,2017)。国内部分学者曾多次撰文译介、评述这场争论,但由于研究数据不完备,分析手段为偏重阐释路向的质性研究,相关译介与评述难以避免片面性、主观性和局部性色彩(向明友,2015),不利于国内该领域的研究者对国际语用学界前沿争端的客观把握。本研究借助CiteSpace V软件,采用文献动态计量手段,从语境论与语义最简论之争的国际高被引期刊、高被引文献、高被引科研机构分布以及语义-语用界面争端的核心问题等关键要素入手,尝试构建这场前沿争论的动态知识图谱,用客观权威的统计数据和形象直观的知识图谱,为本领域的研究者把握语义-语用界面争端的动向与趋势提供可行的观察视角和分析思路,也为初涉该领域的新手描摹一幅概览争端发展脉络的图、文、数并茂的全景图。

2. 研究方法与数据来源

本文采用的CiteSpace(全称为Citation Space,可译为“引文空间”)是一款着眼于分析科学研究中蕴含的潜在知识,并在科学计量学、数据和信息可视化背景下逐渐发展起来的引文可视化分析软件。正由于其是通过可视化的技术手段来呈现科学知识的规律、结构和分布情况,因此也将通过此类方法分析得到的可视化图形称为“科学知识图谱”(Mapping knowledge domains, MKD),即有图和谱的双重特性。该软件最初专门针对文献的共引进行分析,以挖掘引文空间的知识聚类和分布特征,随着其不断更新迭代,它已经不仅提供引文空间的挖掘,还具备其他知识单元之间的共现分析功能,如作者、机构、国家、地区合作等(李杰、陈超美,2016)。

本文采用文献动态计量方法,借助引文可视化分析软件CiteSpace V,从样本文献中提取主题词、关键词、作者、研究机构、来源期刊、施引文献、被引期刊等核心数据,绘制经典文献、核心期刊、研究地域等语义-语用界面争端领域的科学知识图谱,并对各个图谱进行解读和分析。本研究数据采自Web of Science(WOS)数据库中的A&HCI和SSCI期刊,以 Contextualism和Semantic Minimalism为检索关键词,涵括1990—2018年的653条文献(1)最早的文献出现在1972年,但数量极少,且中间有很长时间的间断,因此本研究的引文分析选取了1990—2018年区间的文献,共653条。。检索时间为2018年4月4日。

3. 结果分析

本研究拟涵盖语境论与语义最简论之争的国际高被引文献、共被引期刊网络、高被引文献区域分布以及关键词聚类分析四部分。

3.1 高被引文献分析

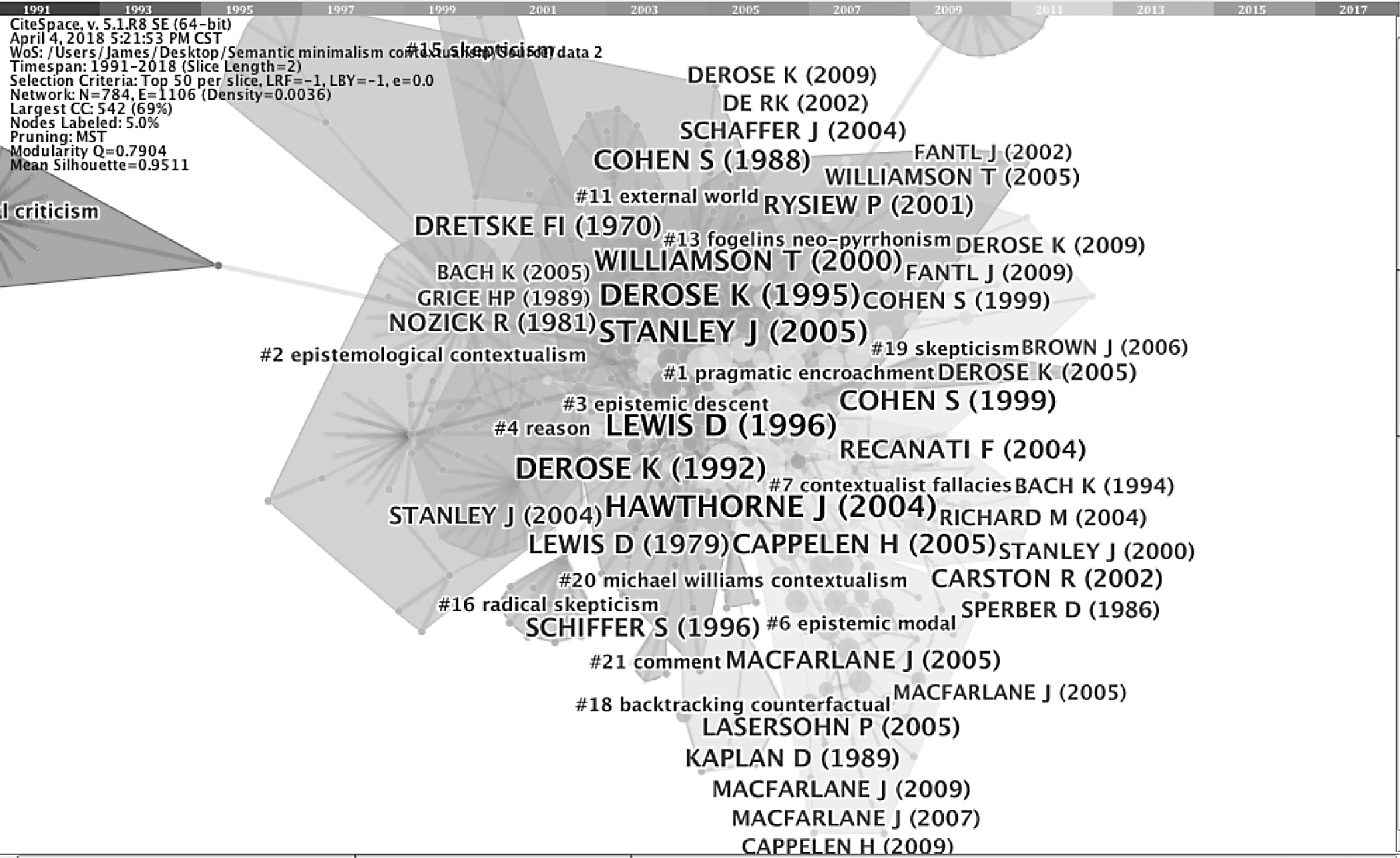

借助CiteSpace V对653篇索引文献进行共被引分析,可绘制出如图1所示的共被引知识图谱及被引35次以上的56篇核心文献。

图1. 语境论与语义最简论之争的共被引文献知识图谱

如图1所示,作为网络模块化评价指标的网络模块值为0.7904,作为网络同质性衡量指标的平均轮廓值为0.9511,分别大于阀值0.3和0.7,说明生成的网络社团结构显著,且聚类结果高度可信(李杰、陈超美,2016: 150-151)

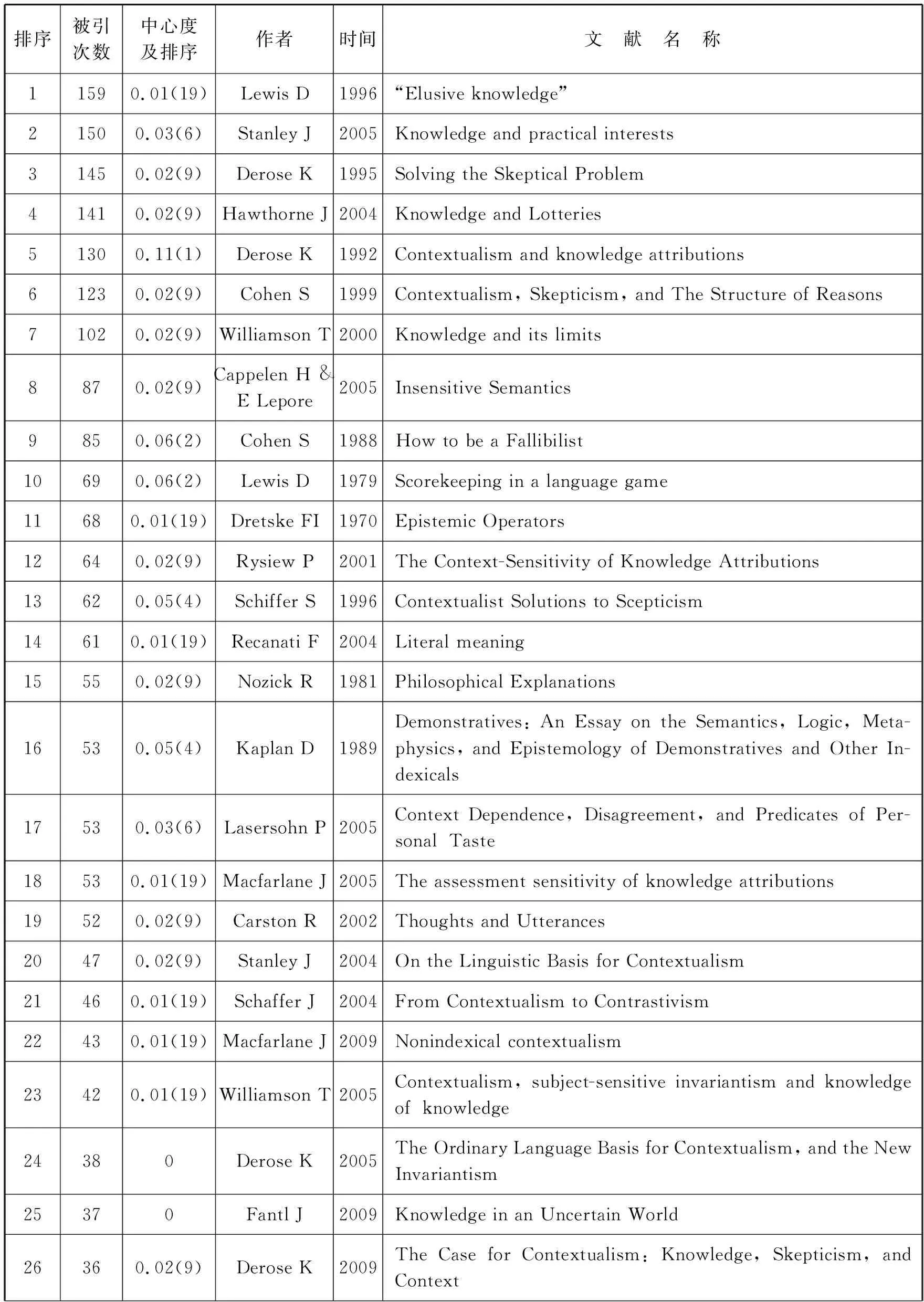

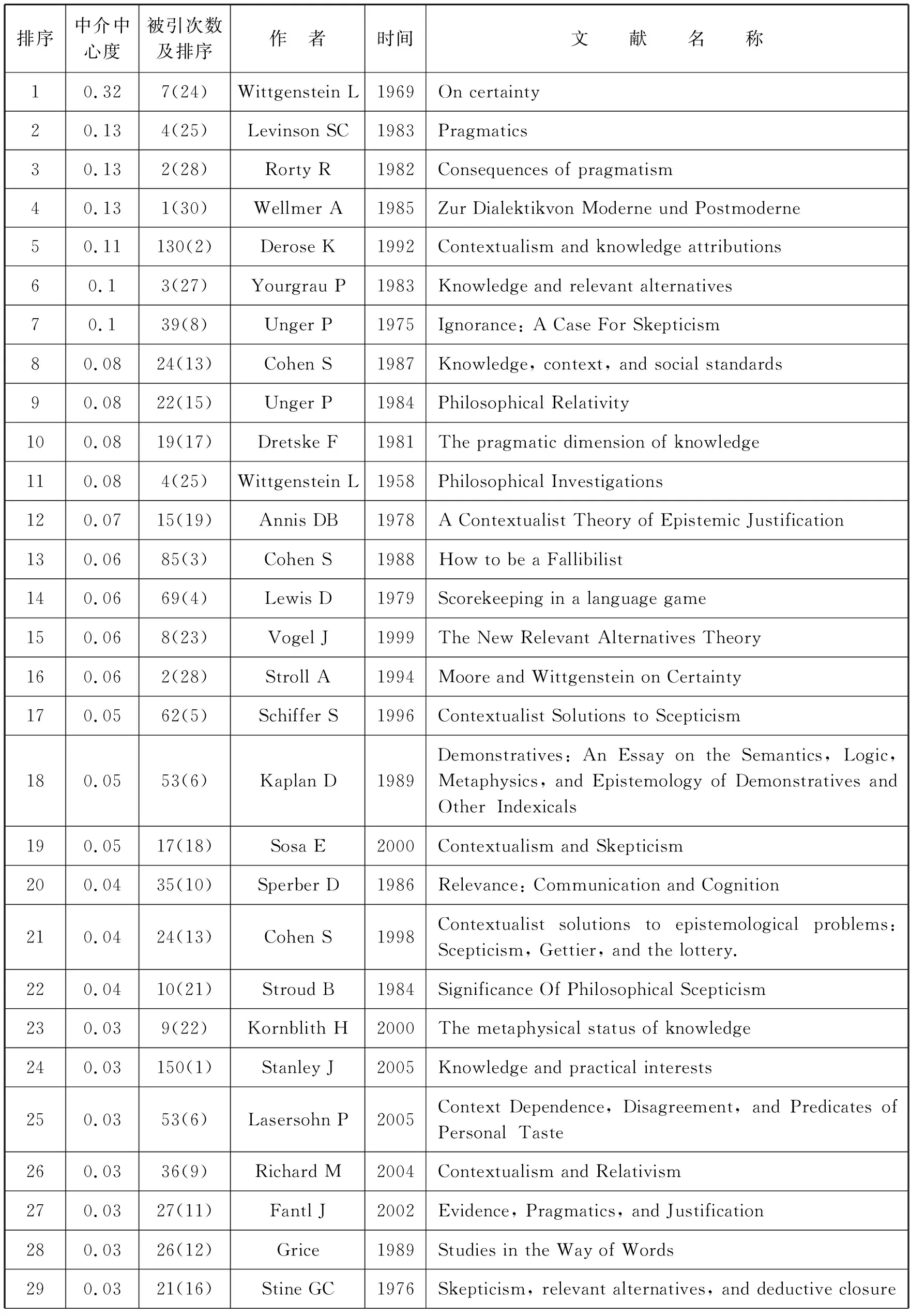

由于文献版本及作者姓名缩略标识差异,部分文献被重复检索、排名,影响我们对国际语用学界前沿争端的客观把握。如果对析出的56篇文献进行同类合并,按被引次数排名可生成表1,按文献中介中心度排名可生成表3。

表1. 按文献被引次数列表

不出所料,列居表1榜首和第10的Lewis(1979, 1996)和位居表1第2和第20的Stanley(2004, 2005),第6和第9的Cohen(1988, 1999),第8的Cappelen & Lepore(2005)以及第14的Recanati(2004),第18、第22和第29的Macfarlane(2005, 2007, 2009),第19的Carston(2002)等均为语境论与语义最简论之争的核心代表人物。

尤其是Macfarlane在高被引文献前30名中独占3席,非指示语境论(non-indexical contextualism)(MacFarlane, 2007, 2009)重新审视命题真值的获得机制,认为语境敏感性不是针对句法制约的指示性内容或命题内容而是命题真值的评价环境(circumstance of evaluation)而言,将语句命题内容与其真值条件相分离,命题内容在不同言说语境中是恒定的,而其真值却相对语境或评价环境的变化而变化,故被Kölbel(2008), García-Carpintero & Kölbel(2008)称为语义相对论。评价环境包括两个参数: 1) 可能世界(2)可能世界源起于莱布尼茨,他认为,一个事态A是可能的,当且仅当A不包含逻辑矛盾。一个由事态A1,A2,A3,…形成的组合是可能的,当且仅当A1,A2,A3,…推不出逻辑矛盾。由无穷多的具有各种性质的事物所形成的可能的事物的组合,就是一个可能世界。20世纪50年代,一批逻辑学家如蒙塔古(R. Montague)、普赖尔(A. N. Prior)、欣迪卡(J. Hintikka)和克里普克(S. Kripke)等人从莱布尼茨的上述思想出发,发展了一种模态语义理论即可能世界语义学,使命题的真假相对化(陈波,1990)。参数;2) 评定参数。可能世界参数对应于传统的语境因素,评定参数指具体时间情境中事物特征到概念内涵的映射(MacFarlane, 2007),是主体对客观事物的主观识解,将命题内容与其真值条件链接起来,形成关涉评价环境(语境)的可判定真伪的具象命题。另外,语义相对论虽然允许语境因素对命题真值的涉入,但拒斥其对命题内容或所言内容的影响。事实上,他们是人为地将真值条件从语义学中剥离(与Bach很接近),纳入语用学,从而维护了语义最简论的基本立场,即语义语用界限清晰,运作独立,不存在交叉界面。

与Macfarlane截然对立,Stanley(2004,2005)恪守语义组合原则,创立指示论(Indexicalism),主张语义内容决定于其各个组成部分的意义及句法投射,不受语用因素的影响,即语义成分与句法逻辑式高度对应。但面对语境论的语义不确定性挑战,指示论允许言者意义有限涉入语义内容(真值条件命题内容),扩展指示成分的外延,不仅包含显性指示词(Cappelen & Lepore的基本集合,详见下文)也包含隐性句法变项(3)有关指示语的的意向敏感性,语义最简论大抵采用了三条应对路径,1)明申语义学不接受指称意向性(Cappelen & Lepore),秉持约定论;2) 将指称确定问题从语义学中剥离出去(Borg);3) 否定言者意向同指称确定相关(Bach)。,从而沿着语境论的精神拉大了句子意义与命题内容的距离,将严格语义组合原则演化为相对真值条件组合原则。指示论将隐性句法变项当做解决语义不确定性的唯一策略,坚称语境论的语用充实信息是由隐性句法变项所表征,是自下而上的强制性语用干预过程“饱和”(saturation)作用的结果,拒斥语境论臆想的自上而下的由语境驱动的任选性语用过程“自由充实”(free enrichment)的存在。即,言者意义对语义内容的涉入仅限于语句的句法逻辑式不完整,存在显性或隐性的自由变项,而其他非句法约束机制生成的扩充意义都不是语义内容的组成部分,而是格赖斯意义上的会话含义(曹笃鑫、向明友等,2019)。

Cappelen & Lepore(2005)的非敏感性语义学,介于指示论和非指示语境论之间,站在语境论的对立面将经典格赖斯的“所言”概念从语义学中剔除,纳入到语用学的研究领域,坚持句子在语义层面对语境“不敏感”,能够独立表达可断真假的最简命题(4)Cappelen & Lepore 虽然提出句子可表达最简命题,但就最简命题的真值如何判定,语境在这一过程中起什么作用,回答一概阙如,认为那是形而上学的研究内容。。但较Borg温和,Cappelen & Lepore(2005: 1-2)并未全然否定话语语境对真值条件命题内容的影响,只是这种语用影响被限制在最小范围,即“语境敏感表达式基本集合”,具体体现在由句法触发的确认所指、确定指示等方面。至于语境论的未言说成分,他们认为是一种强语境效应的语用产物,超出了语义学的覆盖范围,应该交由语用学处理。此外,为了解释所言与最简命题内容的普遍距离,Cappelen & Lepore拟构了言语行为多元论,声称表达最简命题的句子在不同的言说语境中承载不同的言语行为,表达不同的所言命题。即,所言是语境效应的产物,是在语义表征的基础上,结合言说语境所推定的言者意谓,与最简命题不存在一一对应关系。

列居表1榜首的Lewis(1979,1996)以及Cohen(1988,1999)和出现频次最高的Derose(1992,1995,2002,2005,2009)均为哲学家,表明语境论与语义最简论之争虽然被部分语言哲学家扩展至语用学领域,但其主战场仍在哲学领域。作为认识论语境论的代表人物,Derose(2009)基于命题真值的逻辑分析,坚持语境论既是阐释人类认识判断的最优方式,也是解决怀疑主义困惑的最佳途径。关于命题真值或真理本性的哲学讨论,最早出现、也最直观的是真理符合论,但其抛开语言用法与意义,仅立足于逻辑形式的做法,使逻辑实证主义陷入怀疑主义的泥淖,继而出现了真理实用论、真理融贯论、真理多余论、真理紧缩论、以及真理语义论等补救性学说。上述真理理论大致可划为两类: 纯客观真理理论(强调理论的客观性、必然性和无错性等)和主体间性真理理论(强调理论的论辩性、协商性、一致性、融贯性和实用性等)。虽然这两类真理理论表面上存在着如此大的差异,但深层次上,它们却都未能超越真理符合论所设定的“思维定势”,预设着相同的理论前提: 首先假拟真理是纯客观的以排除主观性,然后再为其寻找方法论、认识论依据。就此而论,Lewis(1979,1996)以及Cohen(1988,1999)并无本质差别,他们拘泥于同样的思维定势,秉持着共同的理论假设。为摆脱上述思维定势,Derose(2005,2009)倡导认识论语境论,强调真理的语境性、即时性、过程性和动态性,即人类对客观世界的当下 /即时认识绝不是最终形式,更不会是绝对 /永恒真理,而只是特定语境中的阶段性产物,有待于进一步发展完善。

基于表1提取的高被引文献数据和上述理论分析,结合图1语境论与语义最简论之争的共被引文献知识图谱,我们可对国际语用学界语义-语用界面争端的动向与趋势作如下研判。

首先,语境论与语义最简论之争的主战场仍然在哲学领域。列居表1第1、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、15、16、17、21、23、24、25、26、27、28、30的22项文献都属命题真值或真理本性的哲学认识论、知识论及方法论讨论。图1中上述文献之间粗而密的连线、各自深厚的年轮以及显著的网络社团结构和聚类模块恰好印证表1所释放引文信息。表1和图1相互印证,足以清晰勾勒出哲学领域内围绕语境论与语义最简论之争的纷繁芜杂表象背后,业已形成从客观真理到主观真理的“转向”。

随着哲学研究中的解释学转向与修辞学转向,事实判断越来越弱化,而价值判断却越来越突出,再加上研究方法多元化,理论与事实交互渗透以及研究过程中社会性因素的涉入,真理符合论所设定的思维定势遭到颠覆,客观真理理论走向相对主义倾向的真理语境论。真理语境论一方面保持了真理的客观现实性,另一方面也吸纳了真理的建构性与社会性,从而使真理的符号化和社会化过程有机统一起来,把人类理性和逻辑从此前高不可及的神龛中降到社会和历史的网络中,把社会、文化和心理等主观因素从客观真理的对立面嵌入理性行列,渐成客观真理到主观真理的“转向”。

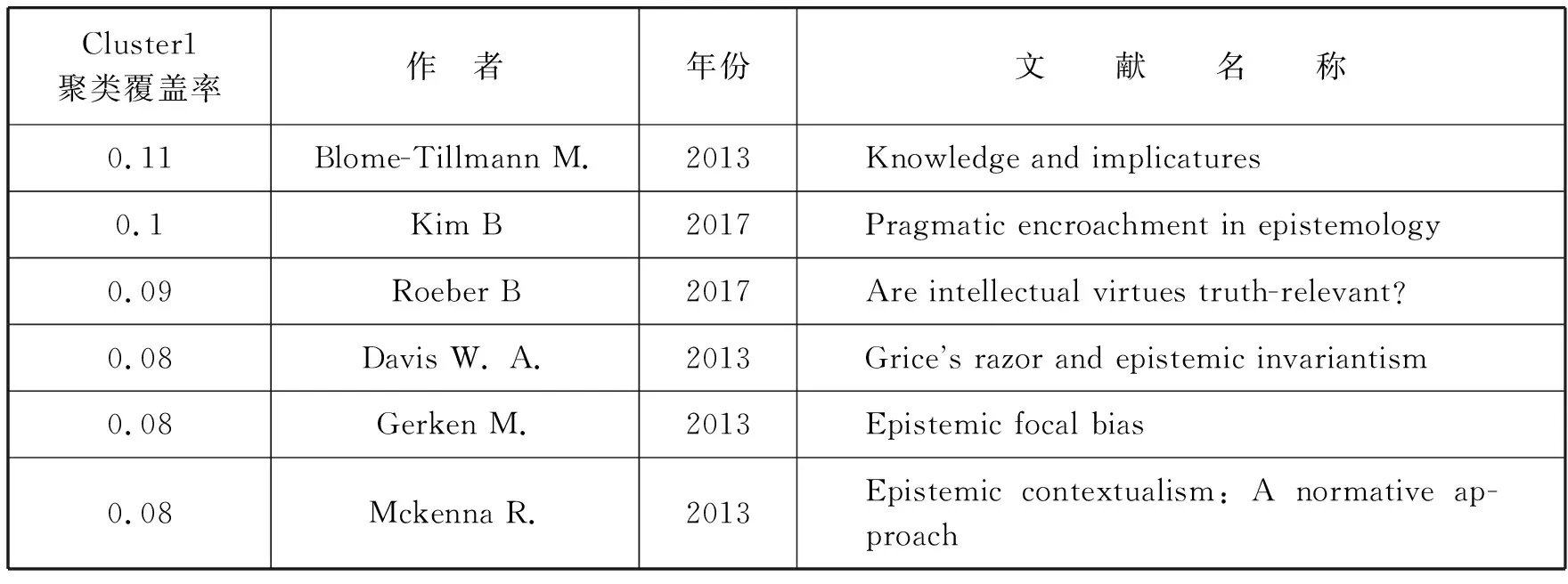

我们运用CiteSpace的聚类管理器(cluster explorer)绘制聚类1重要施引文献列表(表2)。综合发文时间的新旧和聚类覆盖率,我们选取前6名文献。

表2. 重要施引文献列表

表2中的6项最新施引文献皆延续着Derose(2005,2009)所倡导的认识论语境论研究动向,以Kim(2017)为例,客观真理被其视为一个信念系统,是在特定语境条件下所构建起的对客观世界的隐喻式素描。认知主体不仅参与了当前语境的建构,同时也受其影响。我们对客观世界的认识,是在不断修正偏见、陋见的过程中,向着探寻与解释更深层的客观性的方向发展。由此,表2最新施引文献聚类所揭示的研究发展新趋势与表1文献数据和图1知识图谱高度吻合,进一步佐证我们对客观真理到主观真理 “转向”的研判。

其次,语境论与语义最简论之争的语用学战场的发展趋势与哲学主战场的最新动向不谋而合,试图跨越客观主义真值条件论的藩篱,沿着真理语境论的精神拉大了命题内容与句子意义间的纵向距离,将客观主义真值条件论演化为相对真值条件论(仅容留受句法制约的语境敏感性)(曹笃鑫、向明友,2017)。位居表1第2和第20的Stanley,第8的Cappelen & Lepore,第14的Recanati,第18、第22和第29的Macfarlane,第19的Carston等均为语用学领域内语境论与语义最简论之争的核心代表人物,除Carston外,其理论观点都已在上文详述。作为激进语境论的倡导者Carston(2002)沿袭关联论的研究路径,认为从话语到词汇普遍存在语义不确定性或语境敏感性,即格赖斯意义上的“所言”概念根本不存在,坚持语用因素对真值条件命题内容的全面涉入,把真值条件的载体从句子扩展到话语层面,消解了语用学与语义学的边界,代之以显性含义和隐性含义的二元对举。图1中上述文献之间线条粗密,且Cappelen & Lepore,Recanati, Stanley, Bach, Carston等聚类模块突出可信,由此,表1文献数据与图1知识图谱相互印证,足以佐证我们在段首对语用学战场发展趋势所做的研判。

语境论者Recanati、Carston面对语境敏感性问题时,把真值条件的载体从句子扩展到话语,背弃了真值语义观(命题脱离于语境),确立了真值条件语用学(truth-conditional pragmatics)。即,“话语的真值条件受多种语用因素影响,包括由词汇-句法系统触发的自由变项和索引成分,以及由非语言系统触发的未言说成分,是语用充实的产物”(曹笃鑫、向明友,2017: 83)。语义最简论者Macfarlane、 Cappelen & Lepore、Stanley等一方面竭力维护语义组合原则,避免语用因素涉入语义内容,另一方面又不得不对真值相条件相对语境变化的事实作出解释,力图对“语境因素在命题真值获得机制中所起的功用给予清晰的界定”(Sullivan, 2015: 23),仅容留受词汇-句法系统制约的语境敏感性,从而沿着真理语境论的精神拉大了命题内容与句子意义间的纵向距离,将真值语义观演化为相对真值语用观。承认命题真值所蕴含的社会建构性、语用性和人文性,并不等同于说命题真值条件是纯主观价值判断,而是在事实判断基础上,向着揭示话语更深层次的客观理解方向不断演进。语境论与语义最简论正是在这种无限逼近客观真值的内在动力驱使下展开争论,并终成多元梯度意义解释模式,合力推动意义研究向纵深发展。因此,我们认为,拒斥语用性的真值条件论是片面的(真值仅为语义组合的函数),走向相反极端,完全背弃语义组合原则的相对主义真值观也是狭隘的(真值仅为言者意图的满足),他们都不足以反映话语理解的真实本性。

文献高被引频次作为学界公认的论著影响力评价基本指标,却不能揭示相关文献在图谱网络社团结构中的显著地位,为此我们引入文献中介中心度指标,以揭示相关文献在知识图谱中居于核心地位的程度。文献中介中心度也是评判相关文献在其所属学科领域内再生新文献能力的根本指标,它与被引频次相关,但不成绝对正相关关系。下列表3是根据中介中心度对检索文献的重新排序。

表3. 按文献中介中心度列表

表3中的文献中介中心度越高就预示着相关文献引发的学术讨论 /争论越激烈,由此生成的新文献量越多。再生新文献既可能是对高中介中心度文献的批判、发展与完善,也可能是藉此创造的新成果、新理论。诸如表3中位居前列的Wittgenstein(1969,1958)、Levinson(1983)、Derose(1992)、Cohen(1987)、Unger(1975,1984)等中介中心度高的文献基本可判定为语言哲学及语用学领域内的经典文献,在语义-语用界面争端中发挥着奠基作用。尤其是Derose(1992),为中介中心度和被引频次双高的文献,在语境论与语义最简论之争中起到引领作用,把控着近三十年来国际语用学界前沿争端的基本走势,国内研究者必须紧密关注。表3中Lewis(1979),Stanley(2005)中介中心度很低,但表1所示其被引频次却很高。它们基本上属于曾经显赫一时,代表过语境论与语义最简论之争的一家之言,但时下已无再生新成果的后劲,其高被引频次源于自身的经典性。此类文献可助我们预测语义-语用界面争端的相关热点,但无力决定语境论与语义最简论之争的整体走势,国内研究者应有所了解。表3中Kaplan(1989)、Lasersohn(2005)、 Richard(2004)等为中介中心度和被引频次双低的文献,其和语境论与语义最简论之争的直接关联度不高,或属于语义-语用界面争端的边缘分枝,但它们的复现仍可佐证语义-语用界面争端的相关热点。

借助CiteSpace V对653篇索引文献进行人工干预,绘制出如图1所示的共被引知识图谱和按文献被引次数及中介中心度排序的表1和表3,结合图1知识图谱对表1及表3进行深度解析,再佐以表2重要施引文献列表,我们就能直观地感知语义-语用界面争端的研究魅力。图1共被引知识图谱透过关键文献节点的色彩厚薄、圆圈大小、连线粗密虚实和年轮疏密等可视化信息手段,立体映现相关文献的中介中心度、被引频次及施引来源等关键信息,向我们形象、直观地展示出语境论与语义最简论之争的研究现状与前沿走势。

3.2 共被引期刊分析

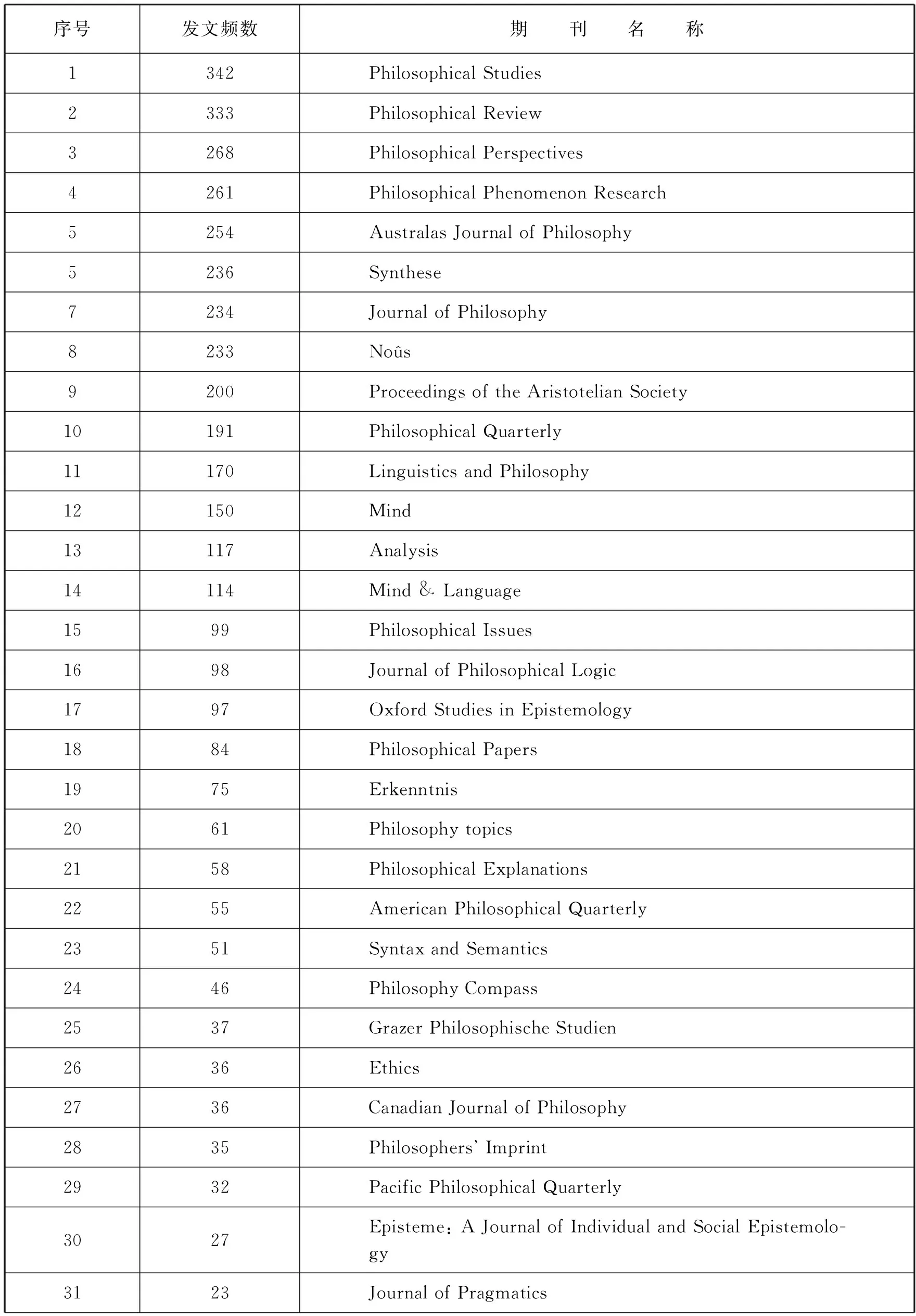

利用CiteSpace V对文献的来源期刊进行共被引分析,不但能够感知引文空间的知识聚类和分布特征,把握该领域的主要发文阵地,还能为文献的搜集、管理提供指导,为本领域的研究者提供核心情报源。依据图2共被引期刊知识图谱,我们可绘制出表4所示共被引期刊频次列表。

图2. 语境论与语义最简论之争的共被引期刊知识图谱

表4选取的是共被引期刊知识图谱中被引频次在20以上的权威期刊,它们都是Web of Science(WOS)数据库中的A&HCI和SSCI来源期刊,且与哲学和语言学关联度较大。纵观入选的34种期刊,我们可清楚看到期刊类别分布不均,除LinguisticsandPhilosophy、Mind&Language、SyntaxandSemantics、JournalofPragmatics、LinguisticInquiry之外,都属哲学领域的重要期刊,这进一步印证了我们上文基于共被引文献知识图谱所做的研判: 语境论与语义最简论之争的主战场仍在哲学领域。LinguisticsandPhilosophy,SyntaxandSemantics和JournalofPragmatics的入选说明,源起于哲学领域的争端,掠过语言哲学的战场,进而渐渐蔓延至语义学和语用学领域,使得从词汇到话语的语义不确定性或语境敏感性得到前所未有的关注,甚至形成了独立的研究分支——词汇语用学(Blutner, 1998)和真值条件语用学(Recanati, 2010)。而作为生成语言学主阵地的LinguisticInquiry居然入列表4第33位,被引频次多达21,这足以说明句法和语用研究并非泾渭分明,而是开始走向融合。为了解释语境因素在命题真值获得机制中所起的功用,语境论与语义最简论围绕① 由词汇-句法系统触发的自由变项和索引成分(受句法制约)和② 由非语言系统触发的未言说成分(不受句法制约)展开争论,形成了句法-语用界面研究的新增长点,也再次印证了我们上文所做的研判: 语境论者(对真值语义观的背弃)和语义最简论者(对真值语义观的反省)试图跨越客观主义真值条件论的藩篱,沿着真理语境论的精神拉大了命题内容与句子意义间的纵向距离,将客观主义真值条件论演化为相对真值条件论。表4所列期刊被引频次及领域类别繁多,据此我们可做另一推论: 虽然哲学界把控着近三十年来语境论与语义最简论之争的前沿走势,但哲学界一统天下的局面已不复存在,代之以语言学与哲学二分天下,且前者势头强劲。此外,表4还可作为本领域的研究者发掘文献信息,掌握研究现状,了解前沿走势,选择投稿期刊等的重要参照数据。

表4. 共被引期刊频次列表

3.3 (高被引文献)地域分布

通过分析高被引文献的地域分布,可以锁定语境论与语义最简论之争的主要研究国家或地区。基于前文的653篇索引文献,借助CiteSpace V进行科研合作网络的地理可视化分析,便可绘制出高被引文献的地域分布知识图谱,详见图3。

图3. 语境论与语义最简论之争的高被引论文国家 /地区分布

依据图3高被引文献的地域分布知识图谱,我们可发现较大规模的科研合作网络节点(国家 /地区)有16个,主要分布在美国(被引频次278)、英国(被引频次55)、德国(被引频次45)、苏格兰(被引频次45)、加拿大(被引频次31)、西班牙(被引频次24)、法国(被引频次23)、意大利(被引频次20)、瑞典(被引频次18)、丹麦(被引频次12)、比利时(被引频次11)、荷兰(被引频次10)、澳大利亚(被引频次9)、巴西(被引频次8)、奥地利(被引频次6)、挪威(被引频次6)等。语境论与语义最简论之争的高被引文献的地域分布主要呈如下特点: 美国独领风骚,其被引总频次高达278,占据总量的46.3%,其图谱节点年轮浑厚、色泽浓密,众星拱辰的地位跃然纸上;其他英语国家如影相随,英、苏(格兰)、澳(大利亚)、加四国总频次达140,占据总量的23.3%;德、法、西、意、瑞、丹、比、荷、奥、挪紧随其后,十国总频次达175,占据总量的29.1%,但却不及五个英语国家(美、英、苏、澳、加)总量的一半;欧、美主导,其被引总频次高达584,占据总量的97.2%,澳、南美两洲其被引总频次仅为17,占据总量的2.8%,亚、非两洲在知识图谱上竟为空白。质言之,图3揭示当前语境论与语义最简论前沿争端的又一特点是研究主场仍被欧美把控,其地位坚如磐石、无可撼动,但澳、南美两洲也在紧随。

中国大陆及港、澳、台地区由于被引频次过低,虽然未曾出现在知识图谱上,但通过对原始文献的细微分析,我们发现署名机构为中国大陆的有三篇: Dimmock(2014)—上海应用技术大学、Su(2017)—山东大学、Willman(2009)—纽约理工学院(南京校区);署名机构为中国香港的有两篇: Liu(2017)—香港大学、Sauchelli(2013)—岭南大学;署名机构为中国台湾的有四篇: Hou & Wang(2012)—国立中正大学、Lin(2011)—台湾大学、Wang & Tai(2010)—国立中正大学、Wang(2008)—国立中正大学。根据上述文献数据,我们不难看出,中国大陆及港、澳、台地区正在奋力追赶国际语用学界的前沿争端,特别是国立中正大学王林通独著或合著了三篇重要论文。但我们也要承认,上述研究者不少是来华外籍专家,且都是从哲学和心理学角度参与论辩的,未曾听到中国语言学或语用学领域就此前沿争端在国际学术界的发声。因此,中国语言学和语言哲学界应依照图3地域分布图谱,拓宽视野,紧盯欧美,多方合作,在国际学术界发出自己的声音。

3.4 关键词聚类分析

关键词是文章的精髓和核心,凝练研究内容,彰显热点话题。因此,关键词聚类分析可帮助我们认识当前语境论与语义最简论之争的前沿热点。借助CiteSpace V的关键词聚类分析,我们能生成图4所示的语境论与语义最简论前沿争端的热点知识图谱。

图4. 语境论与语义最简论之争的热点知识图谱

图4囊括的关键词按被引频次排序有: contextualism(348), knowledge(128), relativism(65), skepticism(61), invariantism(47), semantics(44), context(37), knowledge attribution(33), disagreement(30), truth(25), epistemic modal(25), epistemology(24), pragmatics(23), justification(23), assertion(22), dependence(21), subject sensitive invariantism(20), attribution(19), relevant alternative(18), epistemic contextualism(15), vagueness(14), contrastivism(13), minimalism(12), indexicality(11), scepticism(10), presupposition(8), philosophy of language(8)等。

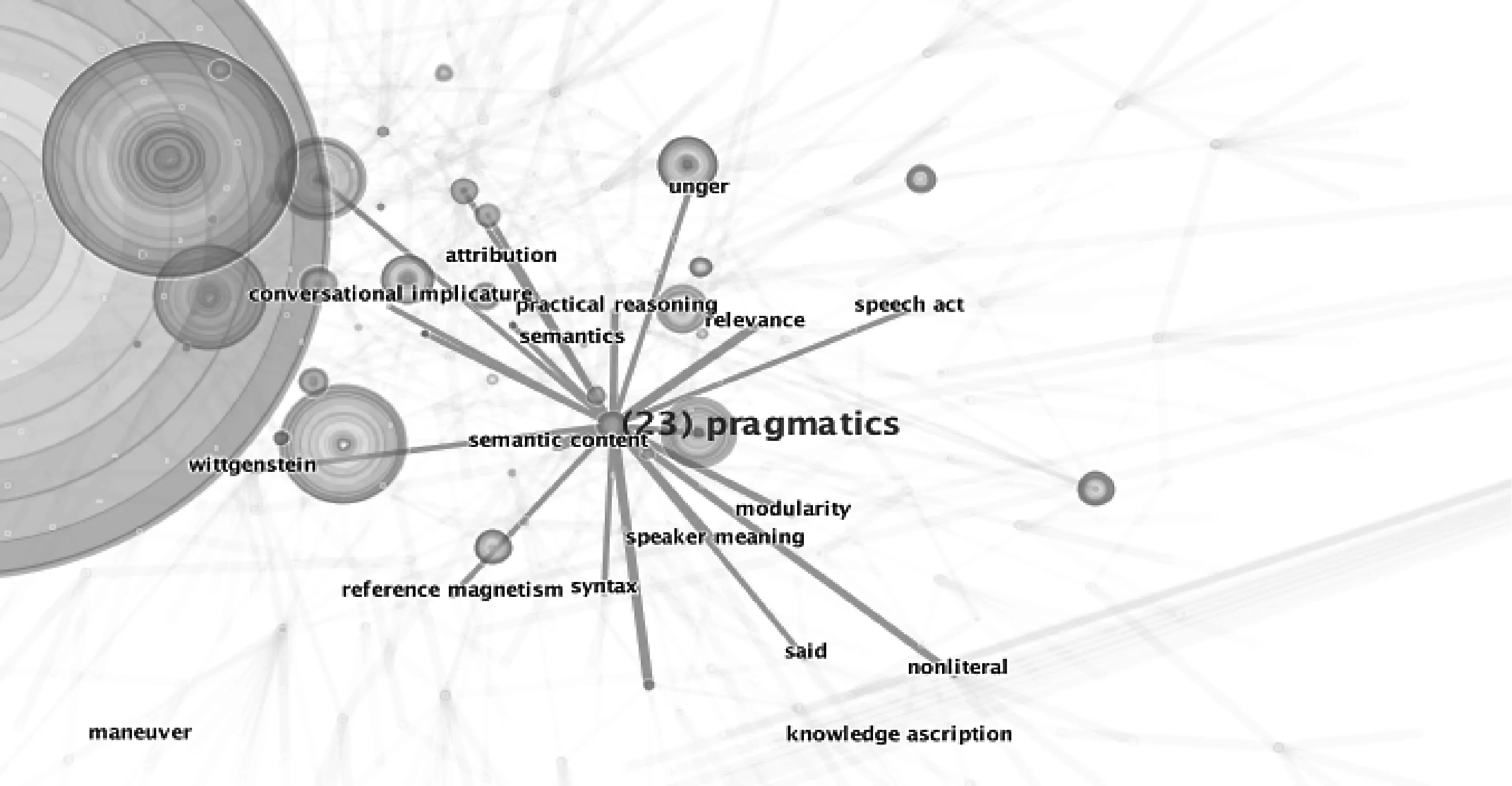

上述高被引关键词聚类显示语境论、知识论、怀疑论、认识论、认知情态、相对论、语义学、语用学、语境、模糊、知识归因、真值、主体敏感不变主义、认识论语境论、预设、最简论、指示论、认识论语境论、语言哲学等成为近三十年来语境论与语义最简论之争的核心话题。我们依据图4映现的由色彩厚薄、圆圈大小、连线粗密虚实等所揭示的各关键词聚类的关联度,分别把语境论、知识论、怀疑论、认识论、认识论语境论等关键词,语用学、真值、模糊、语言哲学、最简论、意义、知识归因等关键词,语义学、指示论、语境、相对论、认知情态等关键词集合成组,哲学、语用学、语义学三分天下的研究现状便呼之欲出。我们依据3.1高被引文献分析所做的研判(语境论与语义最简论之争的主战场仍然在哲学领域)及3.2共被引期刊分析所做的推定(哲学界一统天下的局面已不复存在,代之以语言学与哲学二分天下,且前者势头强劲)都能得到上述关键词组群的再次印证。如果比照图4热点知识图谱与图2期刊(学科)分布图,关键词聚类pragmatics便在哲学向语言学转向的过程中被突显,下图5是对图4内的pragmatics节点放大后,得到的细致(fine-grained)节点网络图。

图5. 关键词Pragmatics的细致节点网络图

从图5可以看出,虽然语境论与语义最简论之争源起于哲学领域,但被带入语用学领域后,开始和语用学的经典话题,如会话含义(conversational implicature)、关联论(relevance)、推理(reasoning)、言者意义(speaker meaning)、所言([what is] said)、言语行为(speech act)等进行深度融合,从而形成了不同于哲学传统侧重于探讨真理、认识论、知识论、怀疑论等的语用研究路向。换言之,语境论与语义最简论之争在进入语用学领域后,开始摆脱哲学研究的传统路径并逐渐形成独立的研究分支,这也进一步佐证了我们上文基于图2和表4所做的研判。

4. 结语

本研究借助信息可视化软件CiteSpace V,采用文献动态计量方法,从样本文献中提取主题词、关键词、作者、研究机构、来源期刊、被引期刊、施引文献等核心数据,绘制经典文献、核心期刊、研究地域、关键词聚类等语境论与语义最简论争端领域的科学知识图谱,由此我们做出如下研判: 1) 语境论与语义最简论之争的主战场仍然在哲学领域,在真理语境论的推动下,真理的符号化和社会化过程得以有机统一起来,进而形成从客观真理到主观真理的转向;2) 虽然哲学界把控着近三十年来语境论与语义最简论之争的前沿走势,但哲学界一统天下的局面已不复存在,代之以语言学与哲学二分天下,且前者势头强劲;3) 语用学战场的发展趋势与哲学主战场的最新动向不谋而合,语境论者(对真值语义观的背弃)和语义最简论者(对真值语义观的反省)试图跨越客观主义真值条件论的藩篱,沿着真理语境论的精神拉大了命题内容与句子意义间的纵向距离,将客观主义真值条件论演化为相对真值条件论;4) 语境论与语义最简论前沿争端的研究主场被欧美把控,尤其美国独领风骚,但澳、南美两洲也在紧随,中国语言学和语言哲学界应拓宽视野,紧盯欧美,多方合作,在国际学术界发出自己的声音;5) 语 境论与语义最简论之争在进入语用学领域后,开始摆脱哲学研究的传统路径并逐渐形成独立的研究分支,如词汇语用学和真值条件语用学。

总之,本研究为本领域的研究者发掘相关文献信息,掌握研究现状,了解前沿走势,选择投稿期刊等提供有益帮助,也为初涉该领域的新手描摹一幅概览争端发展脉络的图、文、数并茂的全景图。任何研究都带有一定的主观性,自然科学利用实验仪器、计算工具等先进手段最大限度规避主观性,无限逼近客观真理,而人文科学局限于研究手段,导致其在追求更深层次的客观性时留存了部分主观性。本研究采用文献动态计量方法,借助引文可视化分析软件,尝试将精致内省和科学求证相结合,以挖掘更深层次的客观“真理”。但毋庸讳言,由于文献版本及作者姓名缩略标识差异,制图软件无法自动识别,需人工手动干预,因此瑕疵在所难免。