三螺旋理论视角下建筑学专业实践教学研究

吴 凡

(安徽工业大学 建筑与工程学院,安徽 马鞍山 243032)

建筑学是集实践性、工程性、综合性为一体,研究建筑及其环境的学科。对于这样一门研究与人、自然、社会关系的学科,需要从社会、经济、工程技术等角度综合考虑,利用多学科交叉整体性地解决问题。同时,作为一门有较强实践性的学科,在实践中才能将理论研究转化为实际效益,检验理论成果,推动教学进步。我国在创办建筑学之初,就将其与西方建筑教育紧密联系,其中最为主要的就是布扎建筑教育体系即“学院派”,它强调的是建筑的艺术性和美学性。20世纪初,现代主义建筑理论在工业革命背景下应运而生,现代主义建筑深入到工艺、技术、材料等方面来探讨建筑设计。到了21世纪,全球化大背景使得建筑教育将目光关注到解决社会、经济、文化等方面的问题。因此,当下建筑教育的方向主要集中在利用跨学科交叉合作去解决实际问题。

一、建筑学专业实践教学改革思路

实践教学对于建筑学专业学生能力的培养至关重要。建筑学专业在我国起步较晚,国内一些高校在课程设置上并没有很好地克服重理论、轻实践的弊端。在对学生实践能力和创新能力培养上,缺少完善的实践教学体系和对企业需求的充分认知,使得毕业生难以充分符合企业、社会对于建筑学专业人才的要求。因此,积极推进建筑学专业复合型人才的培养,加强锻炼学生的创新与实践能力,培养满足社会预期的毕业生,成为当下建筑学教育中亟需解决的问题。

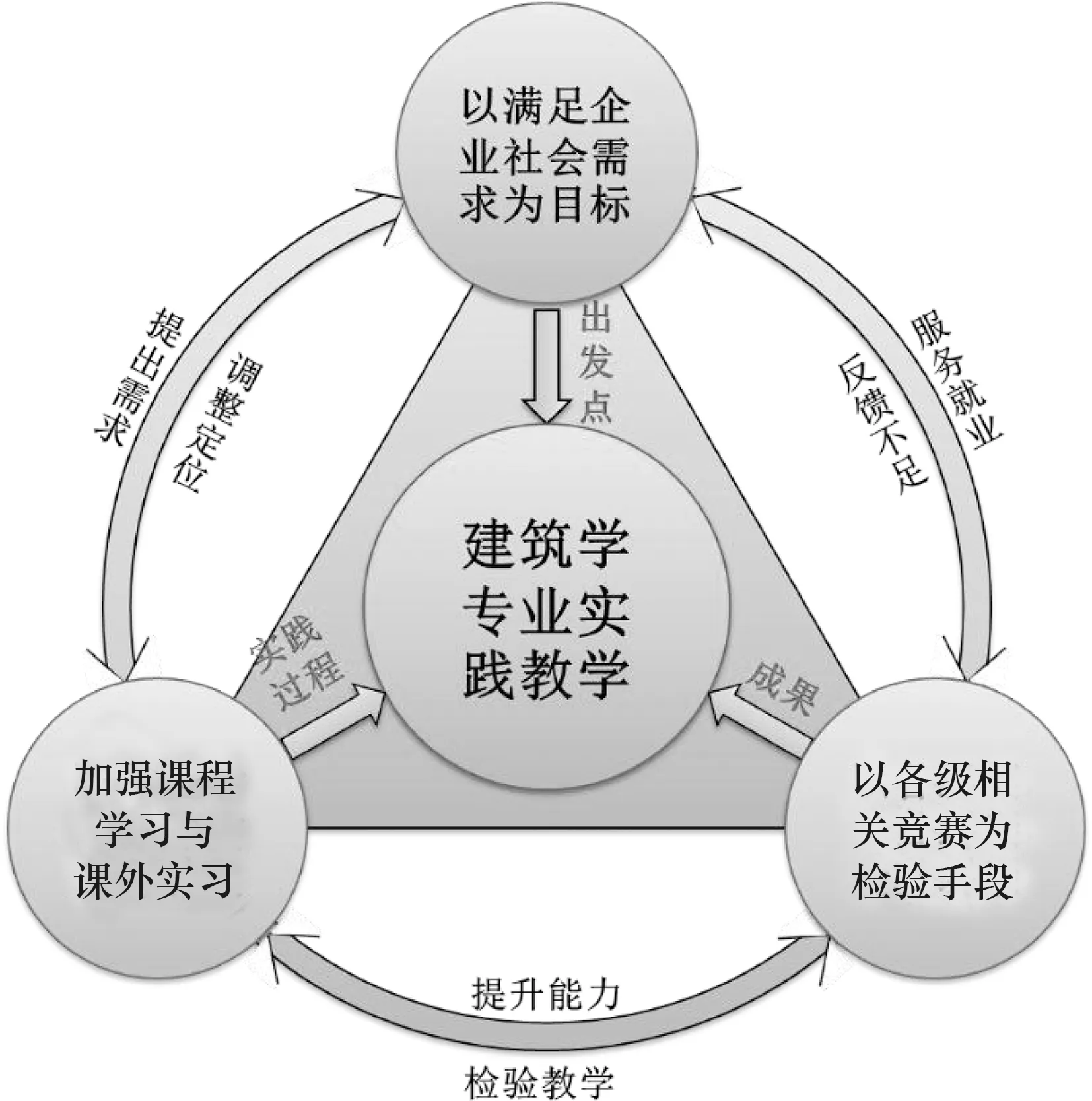

针对上述问题,本文提出了三螺旋理论视角下的建筑学专业实践教学改革思路(见图1)。

图1 基于三螺旋理论的建筑学专业实践教学框架

“三螺旋”(Triple Helix)的概念最早出现在生物学领域,其模型被应用于研究晶体学或生物分子学中复杂的转型过程。到了20世纪90年代初,美国学者将“三螺旋”概念应用到了社会学领域,将其模型用来研究政府、产业、大学三者在创新过程中的互动关系,并正式提出了三螺旋理论。本文基于三螺旋理论视角,充分考虑到大学、市场、政府三方主体的相互合作,构建了一条以“目标——过程——成果”为主线的建筑学专业实践教学管理模式。在具体实施中,充分考虑以企业、社会对建筑学毕业生的需求为出发点,以课程学习与课外实习为手段,以各级建筑学专业竞赛为检验手段,来培养建筑学专业复合型人才。

二、三螺旋理论视角下的建筑学专业实践教学改革

(一)以满足企业、社会需求为目标

对于建筑学专业复合型人才的培养,需要关注学生创新精神、实践能力以及理论素养的全面发展,提升学生的综合素质。尽管目前一些地方建筑院校在建筑教育上,已由过去的重理论轻实践逐步向产、学、研三结合的模式转变,但并未使学生的实践能力有质的进步。究其原因主要有:缺乏对企业、社会需求的充分认知;建筑学专业教师本身缺乏在企业实践经历;建筑设计课程缺少结合社会实际的工程项目支撑;学生接触企业实践机会较少等。因此,应该深入了解社会、企业需求,明确毕业生必备的知识与能力,为建筑学专业学生的培养指明重点方向;不断推进校企合作,为学生提供较丰富的校外实践平台;加强产、学、研结合,关注学生工程技术素质及能力的培养。

安徽工业大学建筑学专业成立于2012年,在近几年教学中,始终坚持“以学生为中心,以课程建设为核心,以市场和社会需求为导向,以服务我国基础经济建设为宗旨”,不断改进,取得了一定成效。专业每年会详细统计毕业生的毕业去向和收集用人单位反馈信息,以期深入了解企业、社会对于建筑学专业毕业生的需求。

通过分析近三年建筑学毕业生的毕业去向可以发现,大多数毕业生会选择进入建筑设计院及相关单位,还有部分学生会选择继续深造,绝大多数建筑学专业毕业生还是会选择从事本专业的工作。我们每年都会对从事本专业工作的学生进行问卷调查,收集用人单位的反馈意见,深入挖掘社会及企业对于建筑学专业学生的能力要求。通过对反馈意见汇总发现,用人单位对于学生在实践实习、认识实习等实践活动方面有着比较强烈的意愿,希望学校能对这一块重点加以培养;除此之外,课程设计、毕业设计及专业课的教学,也是用人单位关注的重点。通过收集用人单位的反馈意见,积极了解企业、社会的需求,可以为学校培养建筑学专业复合型人才提供参考。

(二)强化学生的课程学习与课外实习

建筑学学科综合性较强,创新教育对于课程学习十分必要。在课程学习上应该逐渐脱离传统教育模式,转以学生为中心的探讨式学习。另外,在目前“互联网+”的时代,也可以适当开展多元化的教学方式,例如MOOC、雨课堂等新型授课模式来营造良好的教学氛围和互动环境。课外实习也是建筑学教学的重要组成部分,然而现在一些学校对于实践环节的投入却较为有限。因此,学校必须完善实践教学体系,明确各实践环节的内容、目的和方法,并加以管控和考核,以培养学生实践能力和创新能力。课程学习和课外实习,两者相辅相成,缺一不可,对它们进行一体化建设,将会为建筑学专业复合型人才培养提供积极作用。

安徽工业大学建筑学专业积极采纳毕业生工作单位及社会的反馈,对于学生实践能力的培养十分重视。在课程设置上,有15个集中性教学实践环节,主要包括美术实习、测量实习、古建筑测绘实习、建筑构造实习、认识实习、建筑实践调研、毕业实习等,其学分占总学分比例高达42.6%。在课外实习方面,积极与数家企业、单位开展合作,构建了长期稳定的“校企合作”关系,建立了广泛的社会联系。目前该专业已建立稳定的实习基地。通过开展各项实习活动,既解决了企业的实际问题,又从工程实践中凝练出相关科学问题,提升了学生的理论素养与认知水平。

此外,该专业现建有建筑模型制作实验室、建筑结构实验室、建筑物理实验室、专业画室与专业工作室等教学实践场地,利用这些平台及科研资源,积极鼓励学生申请开放课题,为扩展学生知识层面和培养创新人才的培养提供了有效途径。

(三)引导学生参与各级竞赛

各级竞赛是检验建筑学专业教学成果的重要手段,应该鼓励学生积极参加建筑学专业相关学科竞赛。通过引导学生参加国家级、省级、校级等建筑学赛事,激发学生潜能,发现教学上的不足。建筑学专业教师应该积极组织并指导学生参加各类科技竞赛活动,如:全国大学生“挑战杯”、大学生科技创新大赛,全国大学生城乡规划竞赛、谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛、全国3D大赛、环境设计大赛等。通过带领学生参加这些比赛,提升教师自身的专业能力、学生知识应用能力与现场比赛技能,通过比赛结果信息的反馈,不断调整实践教学的方法与内容。

安徽工业大学建筑学专业鼓励并支持学生参与各类竞赛,提升学生的实践能力,增强学生的学习兴趣,促进师生间的合作。近年来,该专业学生在教师指导下参与各类竞赛,其中在全国大学生先进成图技术与技能大赛、全国中高等院校学生“斯维尔杯”建筑信息模型应用技能大赛、大学生CAD应用技能竞赛、高校BIM装配式设计大赛、谷雨杯全国大学生可持续建筑设计竞赛、全国3D大赛、全国大学生房地产策划大赛等均取得了一定成绩。

三、结语

安徽工业大学建筑学专业积极应用三螺旋理论去探索培养复合型建筑学人才,在以“目标——过程——成果”为主线的实践教学管理模式下,充分考虑企业、社会的需求,并将其与课堂教学与课外实习进行合理对接,最终取得了较为突出的实践成效。学生近几年在各类专业竞赛中收获国家级和省级奖项近两百项;就业率和考研率均位居学校前列,大量优秀学生进入国内名校及国外高校深造学习;进入建筑设计院及相关单位就业的毕业生也获得了用人单位的高度认可。应用三螺旋理论进行建筑学专业复合型人才的培养已经得到了实践的检验,具有一定的应用价值。