可逆反应实验探究式教学案例

彭志伟

摘要:人教版选修4对可逆反应的表述简单而抽象,不利于学生理解可逆反应的特征。以可逆反应的研究为载体,在真实的情境中提出问题、开展活动、训练思维,最终获得解决问题的方案和结果。通过一系列的探究活动,让学生在探究问题、解决问题过程中学会质疑、学会合作,真正地提升了实验能力和创新意识。

关键词:可逆反应; 实验教学; 核心素养; 探究式学习

文章编号:10056629(2021)11006005

中图分类号:G633.8

文献标识码:B

创造和识别物质是化学科学的重要特征,化学发展的历史从本质上说就是一部不断创新的历史。创新是化学科学发展的重要动力源泉之一,也是化学学术共同体的重要思维品质之一。化学科学发展的成果是人类智慧的结晶,是人类在创造之路上不畏艰险、百折不回、勇于实践创新的结果,化学科学带给我们的不仅是一种知识的进化和思维的启发,还是一种力量的支撑、精神的鞭策和创造的信念[1]。《普通高中化学课程标准(2017年版)》将“科学探究与创新意识”列为学科核心素养之一,强调要“能发现和提出有探究价值的问题;能从问题和假设出发,依据探究目的,设计探究方案,运用化学实验、调查等方法进行实验探究;勤于实践,善于合作,敢于质疑,勇于创新”[2]。被动接受的学科知识和技能,不可能使学生形成核心素养,学生自主探究、主动建构知识,才是化学学科核心素养发展的前提。本文以可逆反应的探究课为载体,在化学问题解决过程中提升学生的批判性思维和创新意识,取得了很好的效果。

1 问题的提出

化学平衡是高中化学的重难点。可逆反应是化学平衡的前提,人教版《化学反应原理》第二章第三节对可逆反应的表述,是以“溶解—结晶”物理变化进行举例,并没有从化学角度加以解释,这无疑增大了学生的学习难度。为了让可逆反应能更好地被学生理解,有必要进行一个简单的化学实验,让学生能直观地感受可逆反应的特征。

追本溯源,可逆反应的概念,最早出现在必修1第四章第三节——二氧化硫与水的反应,更早的可逆反应,是氯气与水的反应。因此,我们选用氯气与水的可逆反应作为研究对象,采用师生对话并实验的探究方式,更好地在实验过程中培养学生的质疑精神和关键能力。

2 实验教学过程

2.1 实验设计

氯气与水的反应是可逆的,很抽象,如何通过实验加以证明?可逆反应有两个特征,第一个特征是“可逆性”,学生提出要进行两个实验: 氯气与水的反应,以及氯化氢和次氯酸的反应,并检验相应产物;第二个特征是“有限性”,学生思考后,提出可以控制某反应物少量,最后检测它是否仍有剩余。明确探究方向后,我们决定做两个实验。

2.2 实验探究

第一个实验: Cl2与H2O的反应。要求: 检验是否生成氯离子,以及氯气是否有剩余。我们找到了氯气传感器和氯离子传感器。这时有学生提出:“为什么要用传感器?直接用AgNO3溶液检验Cl-、湿润的淀粉KI试纸检验残余Cl2不就可以了吗?”真的可以吗?有学生经过思考后,提出反对意见:“我们根本就不知道什么时候反应才结束,就算淀粉KI试纸变蓝了,也说不清楚是因为可逆反应的有限性,还是Cl2本来就还在反应。”

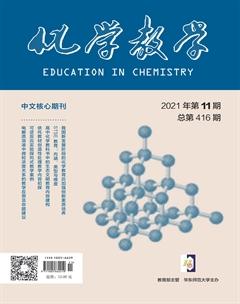

明确这个问题后,学生分小组讨论。利用两个传感器,设计了如图1所示的装置。

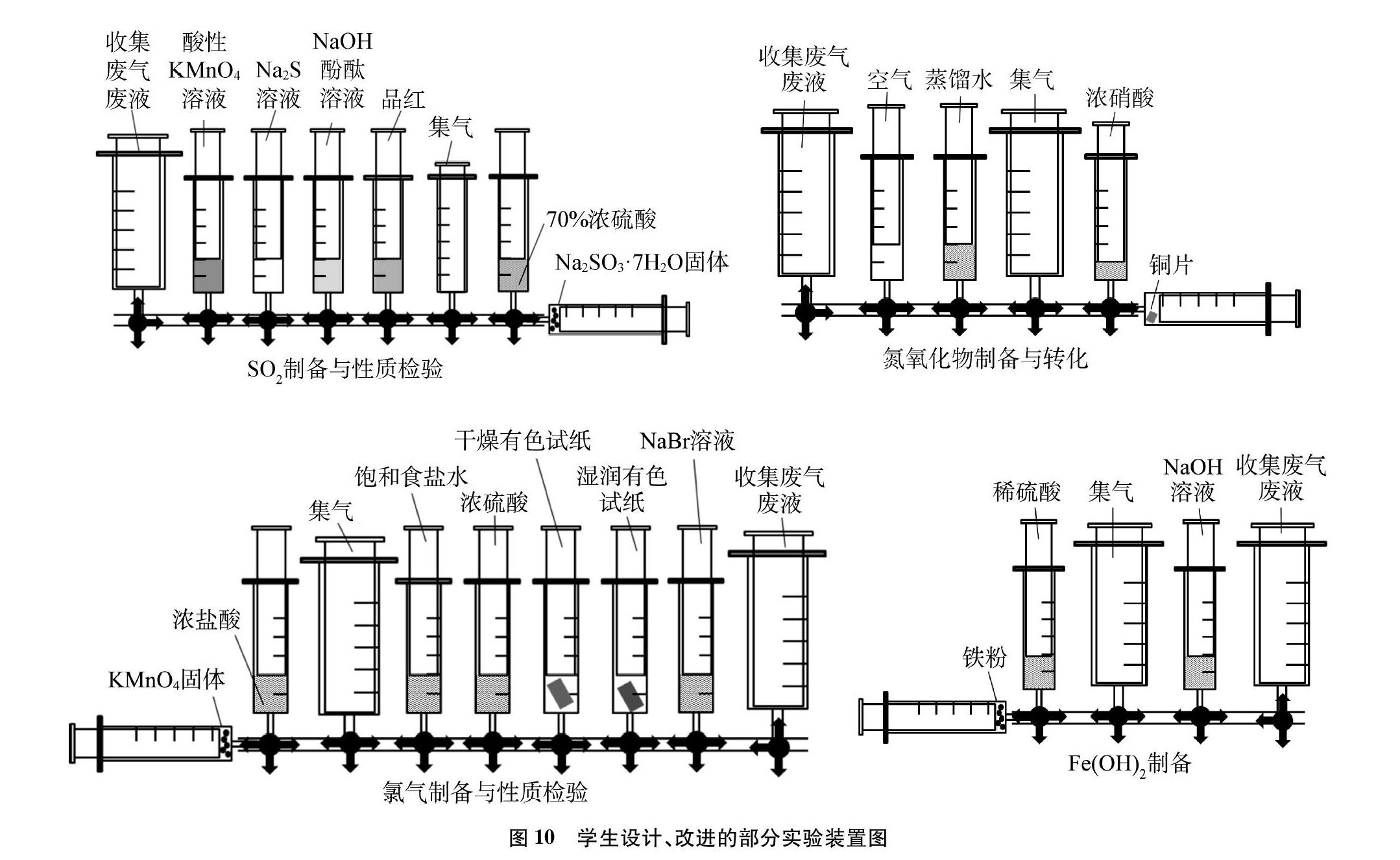

各小组设计的装置大同小异,但试剂用量表达不一样。多数小组写的是Cl2少量、水足量。在此,笔者提出,做实验一定要定量研究,不能含含糊糊。经过改正,有小组设计为100mL水和2mL氯气。但是如何定量制备2mL Cl2呢?常规办法是分液漏斗+圆底烧瓶(见图2),但组装麻烦,不易控制,更难定量制备。有没有更简单的方法可以定量制备Cl2?笔者在学生桌子上放了一些注射器和三通阀(近年已有多位教师将三通阀应用于化学实验[3,4])。清楚了三通阀的工作原理后(三通阀有四个方向的指针,三长一短,长针指向为通路,短针指向为闭合),学生设计出了各种组合。

小组之间经过对比,最终选择了由6支注射器组成的装置(见图3)。以下是利用该组合进行实验的步骤:

(1)制备Cl2:

先后旋转三通阀A、 B,短针均向左闭合,将浓盐酸注入装有KMnO4固体的注射器,旋转三通阀A向上闭合。右手固定装有KMnO4固体的注射器活塞,使产生的Cl2气体进入集气1注射器,待集气1注射器活塞不再移动时,旋转三通阀B向右闭合。

(2) 除HCl:

旋转三通阀C向左闭合,此时B、 C两个三通阀相通。向内推动集气1注射器活塞,将Cl2挤入饱和食盐水中,可以观察到液面与活塞之间出现黄绿色气体,之后旋转三通阀C向右闭合。

(3) 收集Cl2:

旋转三通阀D向左闭合,此时C、 D两个三通阀相通。上下颠倒整个组合(见图4),使三通阀在上,推动装有饱和食盐水的注射器活塞,将Cl2挤入集气2注射器中。

(4) 定量收集2mL Cl2:

将装置摆正,恢复三通阀在下、注射器在上。旋转三通阀D向左闭合,此时D、 E两个三通阀相通。推动集气2注射器活塞,定量挤入2mL Cl2,旋转三通阀D向右闭合,E向上闭合,

得到2mL氯气后,开始Cl2与H2O的反应。打开传感器,通入Cl2。一段时间后,得到了氯离子含量变化(见图5)和氯气含量变化的数据曲线(见图6)。由数据可知: 确实生成了Cl-,也有Cl2剩余,很好地检验了可逆反应的有限性。有学生提出疑问: 氯气传感器测量的并不是溶液中的氯气含量,最终也能证明可逆反应的有限性吗?经过思考后,有学生作了回答: 雖然氯气传感器测量的是气体中氯气的含量,但氯气与水反应若是完全的,溶液中的氯气全部反应后,气体中的氯气也会进入溶液继续反应,100mL水是能全部作用完2mL氯气的。因此,气体中的氯气仍有剩余,可以证明该反应是有限的。

实验最后,笔者结合数据曲线维持不变、反应物生成物共存这一现象,向学生指出这是可逆反应独有的平衡状态。让学生对化学平衡有直观的感受,为后面化学平衡的学习打下基础。

继续探究第二个实验: HCl与HClO的反应。要求是检查是否生成Cl2,以及是否有Cl-剩余。有了前面实验的铺垫,学生很快就设计出了如图7所示装置。

各小组选用的都是次氯酸溶液,但实验室没有现成的次氯酸,怎么解决这个问题?有学生提出可以用NaClO溶液和硫酸混合。接下来这位学生演示了HCl与HClO反应的实验。下面是两个传感器的数据图(见图8和图9)。

有学生又提出疑问:氯离子传感器数据为什么不是先上升后下降?探头测到氯离子,传感器数据就会上升;氯离子接着与次氯酸反应,含量减少,传感器数据应该会下降才对。

经过讨论分析,学生认为氯离子传感器探头检测氯离子有一个时间过程,在这个过程中氯离子就已经在和次氯酸反应,所以没有出现先升后降的现象。

再三重复该实验,都没有看见曲线先升后降。课后咨询该传感器厂家的工程师,证实了我们的观察和分析。

通过这两个实验,我们能直观地感受到可逆反应的可逆性和有限性,取得了很好的效果。

2.3 学生感想

接下来是学生分享这节课的收获。

生1: 初中学的化学反应大多是完全进行的反应,因此对可逆反应并不是很理解。通过这节实验探究课,我确实发现有些反应在同一条件下,既可以从左往右发生,也可以从右往左发生。

生2: 氯离子本来是看不见的,但传感器却可以把它的含量变化表现出来,让我们用肉眼就可以看见可逆反应的特点,现代信息技术应用于化学课堂确实很有必要。另外,这个三通阀组合很有意思,我认为它还可以改进很多实验。

对第二位同学的感想,笔者及时给予肯定,并鼓励她课后找几位同学一起探究。一周以后,她们在班上作了成果汇报。

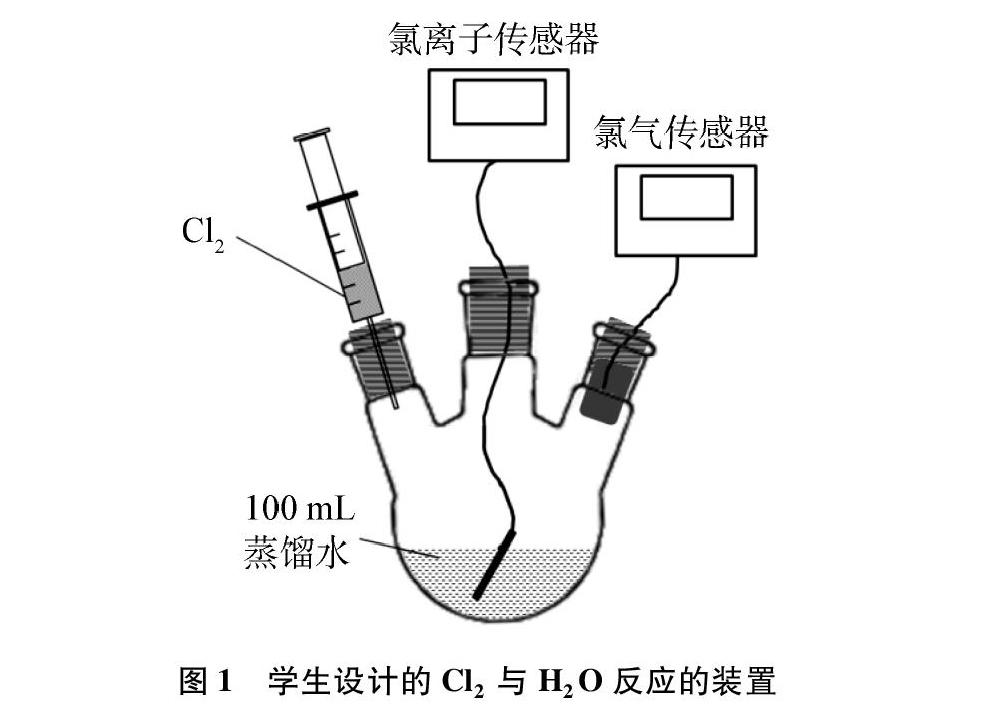

以下是她们设计、改进的部分实验装置图(见图10),操作简便,效果明显,体现了实验微型化,在班上以及年级里引发了实验探究的系列活动。

3 教学效果与反思

本节课是笔者2020年进行的实验课,之后经过修改,相继被南昌市教育局、江西省教育厅推荐参加第八届全国实验教学说课活动,最终被评选为“全国实验教学说课优秀案例”,并于当年8月在网上进行公示。读者若有兴趣,可登录“全国中小学实验在线平台”网站,在“说课活动”中搜索笔者姓名即可观看相关视频。

本实验借助氯离子传感器和氯气传感器,让可逆反应的物质共存、反应限度、反应可逆等特征,通过数据的变化,从抽象变为直观,浅显易懂,破解了学生对可逆反应的疑惑,为后面化学平衡的学习减小了难度。更重要的是,学生对问题情境中的众多因素进行了多视角的分析和探索,对问题解决过程和结果的好奇、质疑和追问,促使学生之间交流讨论后对方案作出选择,在整个化学问题解决的学习中,有效地培养了学生的批判性思维和创新意识。

这节课的主题虽然是可逆反应的研究,但学生迁移运用本实验探究过程中所学到的知识和经验,利用

三通阀与注射器组合改进了一系列实验,真实地提升了实验的创新意识。由此可见,教育真的就像是点燃了一团火,点燃之后,火自己就会一直燃烧下去。

扬州大学吴星教授说过一段话:“学生化学学科核心素养必须而且只能在化学问题解决的学习中形成和发展。化学问题解决学习不以对化学知识的记忆和理解为目的,而是通过在真实而复杂的情境中提出问题、开展体验和探究活动,训练和运用化学特征的思维方式,最终获得问题解决的方案和结果。在化学问题解决学习中,化学知识的掌握仅是问题解决的副产品。[5]”在信息时代,学科知识的更新速度空前加快,没有人能学尽化学学科的所有知识,但人的学科观念、思维和能力却是相对稳定的。在這样的背景下,当教育部进一步深化高中化学课程改革时,如何切实提高学生的核心素养就成了很重要的研究课题。在教学过程中,教师应充分重视学生获取化学知识的方法和过程,当化学知识成为学生探究与实践对象的时候,其学习过程自然就成为了学生化学学科核心素养的发展过程。

参考文献:

[1][5]教育部基础教育课程教材专家工作委员会. 普通高中化学课程标准(2017年版)解读[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018: 65, 74.

[2]中华人民共和国教育部制定. 普通高中化学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 4.

[3]李德前, 魏海, 张羿. “铜与稀硝酸反应”一体化实验设计[J]. 化学教学, 2020, (9): 70~72.

[4]霍本斌. 用鲁尔三通和注射器整合中学化学实验的案例[J]. 化学教学, 2020, (11): 72~75.