夹江木版年画“文化个性”研究

——非物质文化遗产文创基地建设的基础研究

陈艳莉,王兴全

(乐山师范学院 a.图书馆、档案馆;b.科研部(学报编辑部),四川 乐山 614000)

对于任何一种非物质文化遗产,既可能有在国家或国际范围内的共性,也会有表现其所在地域文化特征的个性。只有充分认识和准确把握这种“文化个性”,才能在相关的文创、旅游、公共文化服务等活动中,更好地保护、传承文化遗产,有利于社会的文化发展与人类的精神需求。夹江木版年画,作为蜀中三大年画之一,是中国传统木版年画非物质文化遗产系列中,一个重要的区域木版年画种类。夹江年画与中国其他的木版年画有共同的源头,在题材、内容、价值取向与表现方式等方面都有相通之处。但同时,夹江年画又有自己鲜明的地域风格与独特的艺术价值。本文通过比较研究,来探寻夹江年画的“文化个性”,从而为进一步研究夹江年画文创、旅游开发、公共文化服务的有效路径与方法奠定基础。

一、夹江年画的历史起源与兴衰

(一)夹江年画的源头

人类自原始社会早期的穴居,到建立房屋以供居住,虽然居住与生活环境不断得到改善,但求得安全与庇护的心理,以及避祸祛灾趋福的祈愿,不但没有减弱,反而不断加强。因此,以各种与建筑有关的艺术形式来表达这种心理和祈愿,逐渐形成一种传统和民俗。例如历史上,古埃及神庙以及法老陵墓前面的法老以及人兽合一的图腾雕塑;古希腊神庙前的诸神雕塑;中国古代建筑门前成对的各种石兽;建筑屋脊以及瓦当、滴水槽等构件上镇邪驱魔的各种神兽雕塑。

门户是房宅出入的要处,它更是被当作各种祈愿艺术品的承载体。除了门楣上的相关雕塑,还有各种神兽形象的铺首及门环。《山海经》中,已有“门户画神荼、郁垒……,以御凶魅”的记载。自汉至唐,在门扇上画神,或挂桃符(画着门神或写着神的名字的桃木板或纸),让“百鬼畏之”,已逐渐成为习俗。到了宋代,虽然尚无“年画”之称,但以“纸画儿”“纸马(甲马)”为名,在年岁之时祈福求平安的年画艺术却已成型。而且发明于唐代的雕版印刷术,在宋代得到普遍应用,从而使“纸画儿”“纸马”成为可以大规模制作的木版年画,并出现专门销售木版年画的纸马铺。北宋的《东京梦华录》记载,汴京“迎岁节,市井皆印卖门神,钟馗、桃符及财门钝驴、回头鹿马、天行贴子”。

木版年画兴于宋,但真正繁盛是在明清,特别是有清一代。明清出现的彩色套印木版年画,替代宋代的单色木版年画而成为主流。中国著名的木版年画产地中,河南朱仙镇、河北武强的历史可追溯到宋末元初,可能因其靠近年画的主要发源地汴京——开封。其他年画产地皆始于明代。四川盆地的夹江、绵竹、梁平等年画,可以追溯到明嘉靖年间(1522—1566 年),晚于可追溯到明代永乐年间至正德年间(1403—1521年)的天津杨柳青、广东佛山、陕西凤翔、江苏桃花坞等地,这反映出木版年画产地由中原向外扩展的过程。不过这种传播路径也有特殊情形。例如明洪武年间(1368—1398 年),四川梓潼有杨氏木刻画师迁居山东潍坊,开创了后来著名的杨家埠年画。

夹江年画的肇始,据民间老艺人相传,与明嘉靖年间的“张天官”引进彩绘门神像有关。民间所称“张天官”者,即明嘉靖二年进士张庭,夹江牛仙里人(今马村乡、中兴镇一带),曾任吏部文选司郎中,后归故里,创办“五兀书院”,多有著述,在夹江千佛岩亦留下多幅题刻。但史书中尚无张庭与夹江年画的详细记载。因此,夹江年画的起源史事,还需要深入考究。

(二)夹江年画的兴衰

从地域来看,一方面,四川盆地的夹江、绵竹、梁平三大年画,构成了中国木版年画的巴蜀年画圈;另一方面,夹江、绵竹、梁平三大年画产地分别位于川西南丘陵、川西平原、川东平行岭谷等三个不同的地理区域,三地连线构成一个三角形,既孕育出代表四川盆地内不同地域文化的年画特色,也成为在四川盆地均衡分布的年画产销中心。而夹江年画产地,因紧邻三江汇流的川西南水陆交通枢纽——嘉州,具有便利的文化辐射条件,所以成为三足鼎立的巴蜀年画之一。

清末鼎盛时期,夹江年画年产量可达1000万份。在县城近郊的焉江乡杨柳村、谢滩村、张村一带有大小作坊二十多家,在县城的今北街、西街一带,就有“董大兴荣”“董大兴发”“陈源顺”“干长泰”“杨汉章发”“李宏发号”“非曰能”等著名画店。仅董大兴荣一家,年印销的年画就有几十万份。

夹江年画的兴衰和其他地方的年画一样,在一段历史时期,传统木版年画被当作封建迷信品对待,画店纷纷关门,年画古版被毁,传统技艺失传。中国改革开放以后,文化遗产的保护与传承受到重视。以张荣强为首的艺人,从20 世纪80 年代开始,遍访原夹江年画工坊最集中的杨柳村、谢滩村、张村等地,寻访尚在世的年画老艺人,四处搜集现存的古版老画,探索恢复传统的夹江木版年画制作工艺,根据现存古画复刻制版。夹江县于2010 年成立了“夹江年画研究所”,以此为依托,培训年轻艺人,创作新年画,开发与夹江年画相关的文创商品,开展研学旅游、公共文化服务等各种活动,使夹江年画这一几近失传的文化遗产,重新焕发出勃勃生机。

与巴蜀境内的绵竹年画、梁平年画比较,夹江在清代的年画生产规模并不逊色,但现存传统年画却大大少于绵竹、梁平两地,以至于集中国木版年画之大成的22 册《中国木版年画集成》中,有绵竹、梁平年画专册,却无夹江年画专册。这使夹江年画的研究受到一定限制,夹江年画的传统作品还需要更广泛深入地去发掘整理。

二、夹江年画的题材与内容特色

(一)夹江年画的题材特色

中国木版年画的题材可大致包括:镇邪避灾、祈愿求福的门神及其多样神祇;具有文化传播、伦理教化功能的戏剧、历史故事、神话传说等;寄意寓情的风景花鸟等。这些题材的表现形式,除了各种门神的画对,还有大量的“画条子”(单幅画),用来张贴于影壁、堂屋或中堂、内屋、窗户、水缸、米囤粮仓、畜棚禽圈等处。

夹江年画虽然存世的古版画不多,但仍然可以看到它包括了中国传统年画的几乎所有题材,具有中国木版年画的共性,同时在题材选择上也表现出自己的特色。尤其在风景画的题材方面,各地年画多以本地的名胜或市镇风俗为对象。例如,苏州桃花坞年画中的《姑苏万年桥》《姑苏阊门图》《三百六十行》等;梁平年画中的《双桂堂》《石马山》《盘龙洞》等。夹江年画这类题材的代表作有《峨眉山景》。

夹江年画在戏剧题材方面的代表作《赶潘》,鲜见于其他地方的年画,它正是通过对川剧传统剧目《陈姑赶潘》的演绎,体现出地方特色。《陈姑赶潘》也即《秋江》,它是从昆曲《玉簪记》中《追别》一出发展成川剧的独出戏,并成为地方化的川剧热门剧目。

民国时期,也是中国木版年画发展的重要阶段。抗日战争期间,四川作为抗战的大后方,为激励同胞抗日救国,重新演绎的武门神以及历史上的民族英雄,也成了巴蜀年画的重要题材。例如梁平年画创作了《钟馗斩妖图》,画面为钟馗怒目圆睁,追斩日本军阀和汉奸。此一时期的夹江年画,也采用戚继光、史可法、文天祥等来作门神,以此来彰显抗战大后方的意志与精神。

(二)夹江年画的内容特色

门神是中国木版年画最重要的内容,神荼、郁垒可能是中国最古老的门神。在各地木版年画中,它一直是重要的角色。唐代以来,又流行用秦叔宝、尉迟恭,以及钟馗作门神。自清代以来,门神形象更加多样化,并呈现出地域特色。

夹江年画的门神中,常见的有神荼与郁垒,秦叔宝与尉迟恭,以及手持大刀的镇殿将军、手持金爪的武门神等。没有像朱仙镇、杨柳青等地年画门神中常见的钟馗,这一点和桃花坞、杨家埠、梁平、绵竹等年画类似,这也反映了门神审美以及文化背景的一种地域差异。

此外,夹江年画还用明末著名女将、川人秦良玉作门神(图1),这在其他年画中未见。秦良玉虽为女将,但文武双全,骁勇善战,在京畿、辽东抗击清兵,以及在四川进剿张献忠等诸多战役中,屡立战功,是二十四史唯一单独作传的女子。这种地域特色鲜明的门神,其他地方也有,如岳飞与杨再兴门神之于河南朱仙镇年画,方相与方弼门神之于陕西凤翔年画,呼家将门神之于河北武强年画,赵云抱阿斗门神之于绛州年画,等等。

图1 夹江年画 女将门神(秦良玉)(35 cmX35 cm )

朱仙镇、武强、杨柳青等北方年画的门神,多有骑马的造型,这在夹江年画的门神中未见,可能也与四川盆地的地理环境中,日常生活较少使用马匹有关。

夹江年画以加官晋爵为题材的门神,是手执麻雀的清代武官,麻雀穿“进”胸前佩带的佛珠。因古代“爵“与“雀”同音,“进”音同“晋”。此造型为夹江年画独有。而其他地方以“加官进爵”“加官进禄”为题材的年画中,多是人物手捧官帽、如意、小鹿等。中国传统年画,谐音图像是常用的表现手法,例如:鸡与吉,蝠与福,鱼与余,猴与候、鹿与禄等等。夹江年画加官晋爵的谐音图像造型,体现了本地创作者独特而又巧妙的艺术构思。

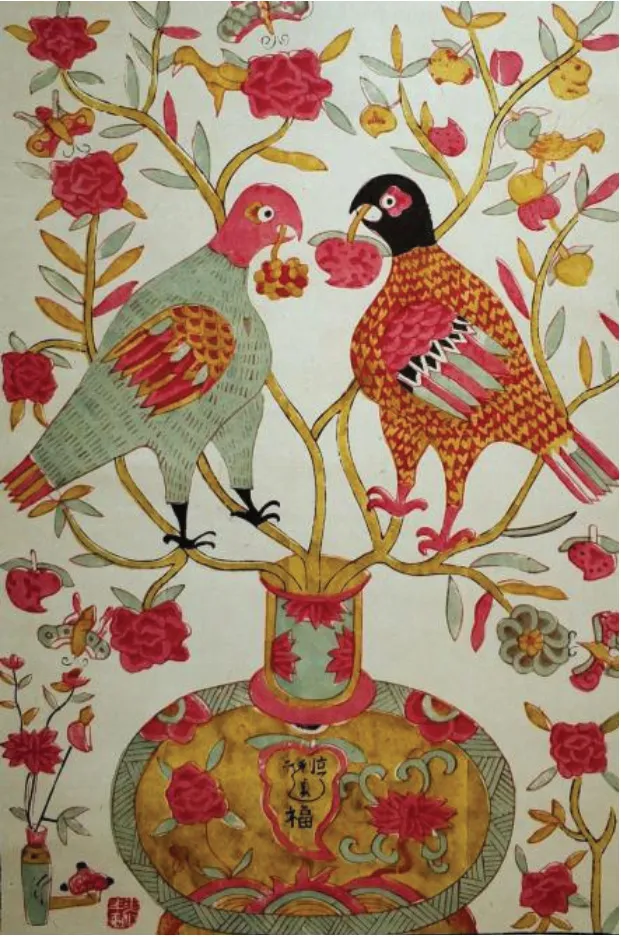

花瓶是中国年画常见的题材,其寓意为“平安”。其他地方的花瓶画,一般仅用插花造型,用牡丹、莲花、菊花等,来表达富贵平安吉祥。夹江年画的花瓶画独辟蹊径,瓶口花枝上有造型夸张的双鸡对立,寓意大吉大利。但鸡的造型与其他年画中常见的家鸡迥异,头顶无冠,羽毛花纹奇特,更像是野生的雉类,这是否说明当时四川丘陵地区常见雉鸡呢?花瓶不仅插有花枝,还插有果枝,果枝上有桃、苹果、石榴等果实,花朵及果实上有小鸟挺立,花果之间有多只蝴蝶飞舞。两只“雉鸡”,分别口衔石榴和桃,寓意多子长寿。“蝶”音同“瓞”,瓞指小瓜,喻指绵绵瓜瓞,子孙昌盛。在四川话中,“蝴”音同“福”,用蝴蝶来代替蝙蝠寓“福”,似乎也说得通。花瓶瓶身有桃的图案,似含桃符之意,上书“元亨利贞”与“福”。(图2)

图2 夹江年画 元亨利贞 (47 cmx140 cm)

“元亨利贞”出自《易经·上经·乾卦》:“乾:元亨利贞”。《易经》之后,战国时期对《易经》进行诠释的《易传·文言传》称:“元者,善之长也;亨者,嘉之会也;利者,义之和也;贞者,事之干也。君子体仁足以长人,嘉会足以合礼,利物足以和义,贞固足以干事。君子行此四德者,故曰:‘乾:元亨利贞’”。夹江年画将一般的花瓶画赋予君子四德——元亨利贞的主旨,还同时用多种物体表现了吉利、富贵、多子、多福等丰富的寓意,实属罕见。

三、夹江年画的艺术特色

(一)制作的工艺特色

广义的年画包括手绘年画和木版年画,最早的年画都是手绘,木版年画出现后,手绘年画仍然存在。本文讨论的对象是木版年画。但木版年画又分为完全木版套印和木版套印加手绘两种类型。在木版套印加手绘中,又有部分套印加手绘,以及仅用木版印制轮廓线,完全靠手绘填色的不同方法。此外,还有单色拓印的木版年画,例如绵竹年画中的用烟墨或朱砂拓印线版的“黑货”。

夹江木版年画属于完全木版套印,因此具有典型木刻版画的工艺特点。

夹江年画选择优质梨木作雕版,基本制作工艺和一般木版年画类同,即手绘画稿,将画稿贴于雕版,雕成墨线版和不同颜色的色版,逐次套印。

因为是完全木版套印,夹江年画的木刻雕版以及多色套印下功夫尤深,有专门的制作口诀:“细描精刻,田平沟深。色是肉、线是骨,色线相依不分离。兰绿是叶片,黄丹是花朵,叶衬花朵更精神。先色后墨,由浅入深。”以复刻的传统作品《鲤鱼跳龙门》为例,套印流程为:紫红色版→黄色版→红色版→青色版→群青色版→墨色版。墨色版局部压盖紫红色版的线条和色块(图3)。

图3 夹江年画 鲤鱼跳龙门(45 cmX31 cm)

传统木版年画的制印,采用土法生产的书画纸。夹江和四川盆地以及中国南方的其他年画产地一样,气候暖湿,竹子生长茂盛,传统造纸业十分发达,为年画提供了得天独厚的纸源。夹江纸更有特别之处,其制作始于唐,兴盛于明清,清康熙时即被钦定为皇室与科举试卷专用的“贡纸”。夹江纸浸润吸水性能好,保留墨色效果佳,具有“肌细、油嫩(手感润柔)、铁板(纸质棉韧)、洁白、做手(整选,切边整齐洁净,纸面无瑕疵)”五大特点,俗称“五皮齐”。20 世纪40 年代,国画大师张大千曾在夹江配料定制书画纸,一时以“大千纸”闻名。夹江现仍有造纸作坊数百家,少数作坊还保留了72 道全手工工序的传统工艺。夹江纸2006 年被纳入国家级非物质文化遗产,2012年被批准为国家地理标志保护产品。夹江年画与夹江纸,成为珠连璧合的中国非物质文化双遗产,这在中国传统木版年画中是少见的。

夹江纸在印制年画前,还需将其处理成粉笺,即用石膏和夹江本地的一种粘土——贝子泥(高岭土,俗称观音土)一起煅烧后,洗净杂质,然后加胶涂刷在纸张印画的一面,使印画时颜色易于附着而凝重,不易渗化。粉笺的制作有些类似生宣加刷胶矾剂制成熟宣的效果。梁平、绵竹等地的年画都有这道工序。但所用纸张和粘土因产地不同导致质地上的差异,在着色上也会呈现些微不同的艺术效果。

中国木版年画,向来都用天然植物和矿物加工成为颜料,具有色泽鲜艳,不褪色的特点。沿海地区近代受外来绘画影响,年画也逐渐使用一些化学颜料,但夹江年画一直使用天然颜料。其中植物颜料主要有槐黄,苏木红、蓝靛,矿物颜料主要有黄丹、朱砂、石绿、石青。

由于天然颜料是手工调制,不像化学颜料有非常精准的比例,而且不同的年画产地,以及同一产地不同的年画作坊,使用同一种颜料都会有浓淡明暗的偏好,由此呈现出独特的手作地域风格。因此,后人按古画复刻重印,要和原来的色彩效果完全一致,也是比较困难的。

(二)艺术表现特色

1.线条的处理

画稿与雕版的线条处理,是木版年画艺术表现的最重要一环。用同样题材的“神荼郁垒”门神年画来进行比较,以夹江年画代表性的陈源顺、董大兴荣、干长泰、杨汉章等传统作坊的作品来看,对服饰细部、人物五官面容的线条刻画都十分简洁、流畅;而杨柳青、桃花坞、梁平、佛山等地对线条的处理更为精细,它们对人物的头冠、盔甲、鞋的细部,都有较繁复和华丽的处理,因此更具“画”风;而夹江的“刻”风更鲜明。虽然刻印一般较规整、固化,但夹江年画的线条处理较为灵动和富于变化,风格介于木刻和手绘之间,是它的一个特点。(图4)

图4 夹江年画 镇店将军(42 cmx140 cm)

2.用色

各地木版年画的用色都十分丰富,呈现绚丽多彩的面貌。但不同的产地,其实都有偏好的主色调和典型的色彩组合。主色调是可以明显识别出该产地年画的常用色调,也可称之为“地域色调”或“个性色调”。例如:

河南朱仙镇年画的主色调是紫色,尤其罕见地将紫色运用于人物的面部,主要见于钟馗。同时也普遍将紫色运用于人物的头发、须眉、衣饰、坐骑,以及其他各种物体。最常见的色彩组合是“紫+红+黄+绿”,具有威猛质朴的效果。

河北武强年画的主色调是青色或湖蓝色,多用于人物服饰和冠帽的点染,以及人物或动物须眉、体毛的刻画。常用色彩组合是“青+黄+红”,有明快精巧的特点。

山东杨家埠年画的主色调是比武强年画更深的群青或宝蓝,最常见的色彩组合是“群青+紫+黄+红”,特点是沉凝细腻。

桃花坞年画的主色调是紫红色,最常见的色彩组合是“紫红+紫+红+土黄+草绿或灰绿”。特点是一般不使用强烈的对比色,而是多用过渡色组合,显示出温婉柔和的地域风格。

杨柳青年画的门神画,多用绿色等为底色的花纹图案作底纹,不像大多数年画以纸的本色为底,因此杨柳青的门神画具有华丽斑斓的特色。杨柳青年画多在木刻线版的基础上手工彩绘为主,且具有工笔画的风格,总体上并无突出的主色调,只是不同的工坊在用色上有一些各自的偏好。

佛山年画惯用红色作整幅年画的底色,一眼大红,十分醒目。但画中的物体,在色彩上就不如其他年画那样突出。因此,常用黄色、绿色来加强对比效果,或只用黑色线条勾画出图形。

梁平年画一般喜欢用绿色来点染人物的服饰,甚至花笺的大字和花卉也习用绿色。色彩组合习惯于“红配绿”,并间以蓝色、黄色,有华贵绚丽的特点。

绵竹年画手绘的比重更大,用色变化更多,单一的主色调并不突出,这和杨柳青年画类似。但绵竹年画的手绘是“写意派”,以所谓“填水脚”画法为代表,色彩多有晕染和飘逸感,与杨柳青的“工笔派”不同。

以本文讨论的主角——夹江年画来看,黄丹无疑是夹江年画的主色调,多用于武门神,例如神荼郁垒、秦叔宝尉迟恭、镇殿将军等人物面部、手臂等,以及服饰的点染,使得门神形象格外鲜明,因此夹江年画又以“黄丹门神”著称(图5)。即使是人脸及手臂留白的作品,例如加官晋爵、状元及第、秦良玉、三官堂、土地、奏善堂等,也必定用黄丹来渲染人物的服饰。这种用色习惯,未见于其他年画,因此地域特色鲜明。

图5 夹江年画 双扬鞭(40 cmx140 cm)

黄丹,是用铅丹(四氧化三铅)碾磨制作而成的天然矿物颜料,不仅不易褪色,而且在四川盆地常见的阴雨天气中,黄丹色会更显鲜明,满足了本地人的审美与心理需求。虽然黄丹色十分亮丽,但夹江年画的色彩组合并不常用强烈的对比色,而是用草绿或暗绿、土黄、紫色或灰色,与黄丹相配,呈现雅致和谐的效果。例如古版年画中的秦良玉、双扬鞭、镇殿将军等。

四、夹江年画的地域文化价值

(一)本土文化的历史繁衍

夹江所在的青衣江-大渡河下游、岷江中游地区,水碧山青,人慧物丰,古有“天下山水之观在蜀,蜀之胜曰嘉州”之称,既有仙山貌难匹的峨眉山,也有乐山大佛的胜迹。历史上更有如苏东坡、郭沫若等文豪辈出。

与绵竹为古蜀重镇、梁平为川东之门户要地不同,夹江一带是川西南水路交通要冲,沿岷江而下可至宜宾、泸州、重庆,转陆路可至西昌或贵州、云南。此外,青衣江因史前时期为身着牦牛毛编织的褐色衣(青衣)的青衣羌居住地而得名。南北朝至宋,青衣羌的势力曾扩展到整个青衣江流域以及岷江中游。明清时期,青衣江上游又成为著名的嘉绒藏族十八土司之一的穆坪董卜韩胡土司管辖地。因此,夹江一带历史上也是蜀地汉族文化与西部横断山区少数民族文化的交汇融合之地,从而形成有别于四川其他地区的独特的地域文化。

夹江境内的青衣江上有名为泾口之峡口,自唐代以来在此刻石造像,形成规模宏大的千佛岩石窟。在泾口,自明代始建自流引水堰,从明代的八小堰,到清代的龙头堰,再到现代的东风堰,经历代整修,可灌溉泾口以下7 万余亩耕地,旁证了这一地区古老的农业文明与灌溉史,2014 年成为中国首批被列入世界灌溉工程遗产名录之地。

夹江所在区域,从汉代大量崖墓中的精美石刻,到唐代以夹江千佛岩、乐山大佛为代表的摩崖造像,再到明清时期盛极一时的木版年画,可以窥见历史文化与民俗文化发展传承的脉络与轨迹。而且在明清至民国时期,夹江年画发祥、繁盛的同时,它还与众多的民间文化艺术构成了一个庞大群落,成为了具有独特印记和价值的区域文化地标,如夹江一带的堂灯、花灯、彩会、灯舞、山歌、竹麻号子、纸扎、刺绣、印染、川剧、评书、金钱板等。而夹江年画,无疑是这一地域文化群落中,最为普及、影响力最广的“旗舰物种”,也是这一地域的人文意识、族群心理、民俗风情的集中体现。

(二)本土文化的现代传承

在历史上的繁盛和衰落之后,夹江年画随着现代社会与经济的发展,又迎来了它的一个复兴时期。而文化的发展与进步,既要与社会与经济的发展相互适应与促进,同时又要以本土文化遗产的传承与发扬为基础。夹江年画作为曾经最为普及的民间艺术形式,它在本土文化的传承与发扬中,无疑具有举足轻重的地位。现代的文化旅游、研学旅游、文创产品开发、公共文化服务,给夹江年画为代表的本土非物质文化遗产,提供了全新的传承、发展、创新的空间与机遇。深刻认识夹江年画在题材内容、制作工艺、艺术表现等方面的地域特色与文化个性,以及它所蕴含的独特的地域文化价值,将会为本土文化的继往开来、承前启后,打下坚实基础。

———山西木版年画展在山西美术馆成功举办