革命先辈的“启事”趣闻

王树仁

所谓“启事”,是指“为了说明某事而登载在媒体上或张贴在墙壁上的文字”,也是一种文化传播的形式,并常被一些名人用来或明志或表态或传递消息等。现把5位革命先辈各具千秋的“启事”进行梳理介绍,以飨读者。

“征友启事”:毛泽东交了三个半朋友

1915年9月,長沙的一些学校都收到了一份署名“二十八画生”的“征友启事”。这个“二十八画生”就是青年毛泽东,因为“毛泽东”这三个字繁体字笔画加起来总共有28画。当时正在湖南省立第一师范学校读书的毛泽东,苦于一己力量之薄弱,想寻求志同道合的朋友,探寻救国真理。为此,他想出了在当时看来十分另类的办法,即张贴启事征友。

这则“征友启事”用八裁湘纸油印,有几百字,古典文体,书写为兰亭帖体,张贴于长沙城区各中等学校传达室门口。启事中有如下之句:“二十八画生者,长沙布衣学子也。但有能耐艰苦劳顿,不惜己身而为国家者,修远求索,上下而欲觅同道者,皆吾之所求也。故曰:愿嘤鸣以求友,敢步将伯之呼。”这则“征友启事”立意高远,结尾还化用《诗经》中的名句“嘤其鸣矣,求其友声”,来表达交友的强烈愿望。启事的结尾还交代应征来信交由第一师范附小教师陈章甫(湖南浏阳人,1922年加入中国共产党,1927年参加八一南昌起义,1930年2月23日牺牲)转交。

湖南女子师范的马校长,平日禁止该校女生与男校学生来往,看到该启事后特地跑到湖南第一师范附小,向陈章甫询问情况:“陈先生,你怎么帮人做起找朋友、当媒婆的事情来了!找朋友找到我们女子师范来了。这‘二十八画生’是什么人?”陈章甫笑道:“你完全误会了。”他解释说:“‘二十八画生’是毛泽东,他是湖南第一师范八班的一位德才兼备、品学兼优又有鸿鹄之志的学生。”为证实陈章甫的话,马校长又找到第一师范校长武绍程(著名教育家,1876年生于湖南省溆浦县,1947年冬骑马摔下不治身亡)核实,得到了同样赞语,不禁恍然:“这是一位救国人才,有志气、有理想,可钦可畏!”

1936年,毛泽东在延安曾向美国记者斯诺提及这件事:“我从这个启事得到的回答一共有三个半人。一个回答来自罗章龙,他后来参加了共产党,接着又转向了。两个回答来自后来变成极端反动的青年。‘半’个回答来自一个没有明白表示意见的青年,名叫李立三。李立三听了我说的话之后,没有提出任何具体建议就走了。”

罗章龙是湖南浏阳人,当时为长沙第一联合中学的学生,他看到“征友启事”当即回信约见。毛泽东很高兴,复信说“空谷足音,跫然色喜”,并与之约定在定王台省立图书馆相见。见面后,两人谈了3个多小时,谈政治、处世、人生、世界观和社会改造问题。分手时,毛泽东对罗章龙说:“我们谈得很好,‘愿结管鲍之谊’,以后要常见面。”罗章龙后来曾当选为中共第三、五届中央委员,第四、六届中央候补委员。1931年1月被开除党籍。后在河南大学等高校任教。1979年增补为全国政协委员,后任中国历史博物馆顾问等职。

李立三在新中国成立后曾任中央人民政府委员、劳动部部长、中共中央华北局书记处书记等职,是中共第五届至第八届中央委员。据他回忆,当年他在长沙广益中学读书,在长沙南城门看到这则落款为“二十八画生”的“征友启事”,推断出这个“二十八画生”可能是毛泽东,因为“毛泽东”这三个字繁体笔画是28画。于是他就在中秋节这天和一个姓邓的同学相约去会会毛泽东。他们先去了毛泽东就读的湖南第一师范,在宿舍和自修室都没有找到毛泽东。他们又到教室去,看见毛泽东正坐在讲台上聚精会神地看书。毛泽东比李立三大6岁,好像一个大先生的样子。李立三不禁有些拘束,加上他印象中的毛泽东是一个“怪人”,就没有敢上前打招呼。他假装去看黑板旁边的课程表,有意从毛泽东的背后走过去,看见毛泽东正在看《宋史》。这时,毛泽东发现了李立三,便起身下了讲台,向李立三走去,可是李立三没有与毛泽东讲话就很快走开了。后来,李立三与毛泽东闲谈中提起这段往事,毛泽东说:“原来是你呀!当时我跟你讲话,你没有回答。”接着又说:“那次征友活动,只交了3个朋友,现在再加上你,当时我们没有对话,只见了一面,那就算半个朋友吧!”

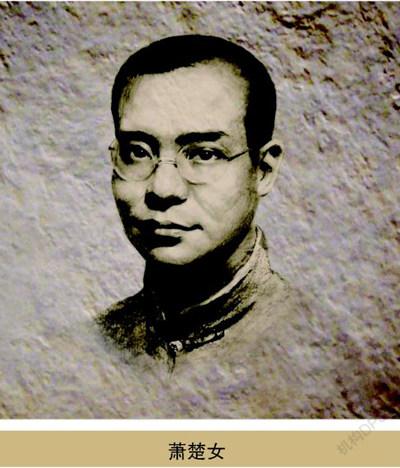

“楚女启事”:萧楚女告知性别

萧楚女,中国共产党早期青年运动领导人之一。原名萧秋,字树烈,生于湖北省汉阳鹦鹉洲一户破产木商家庭。1911年参加湖北新军。1922年加入中国共产党。曾协助恽代英编辑《中国青年》,担任过黄埔军校政治教官。其实,“楚女”为他的笔名,出自爱国诗人屈原的诗句“忽反顾以流涕兮,哀高丘之无女”,“楚”因屈原是楚国人,“女”意为女神,象征爱国志士,萧楚女以此为名,表明了自己愿做拯救民族危亡的“楚女”的伟大抱负。由于他的文章太有名,大家就都叫他萧楚女了。因为这个笔名,还曾闹出过一个笑话。

1923年,萧楚女去四川开辟工作,应邀担任《新蜀报》主笔,几乎每天都以“楚女”之名发表文章。他的文章非常有感染力,可读性很强,因此流传很广,他个人也受到了许多读者的追捧。许多生性浪漫的年轻人,看到作者名叫“楚女”,都会在脑子里自动想象出一位兼具美丽外表和有趣灵魂、“楚楚动人”的女子形象,因此,雪花般的求爱信被送到了报社,信中或大胆或羞涩地表达着对“楚女”的欣赏与爱意。萧楚女和报社工作人员一方面对文章受到读者的喜爱而感到欣喜,但同时也有些困扰,大家都误以为“楚女”是一位女性作者,若是不登报告知的话,就成了对读者的欺骗。经再三考虑,萧楚女郑重地在《新蜀报》上登了一则启事:“本报有楚女者,绝非楚楚动人之女子,而是身材高大、皮肤黝黑并略有麻子之一大汉也。”这则启事刊登后,《新蜀报》不但没有因为“楚女”变“大汉”而失去读者,反而因此吸引了更多的读者。而一些未看见此启事的读者,精心修饰打扮后到编辑部“约会”萧楚女,当看到萧楚女竟是一名黑大汉时,不禁瞠目结舌,继而面带尴尬离去。萧楚女见状,则大笑不已。

1926年1月初,萧楚女前往广州,任国民党中央宣传部干事兼阅览室主任,协助代理部长毛泽东编辑《政治周报》。2月,萧楚女被聘为全国农民运动委员会委员,5月,担任第六届农民运动讲习所专任教员,遵照所长毛泽东的意见,制定教学计划。11月,萧楚女到黄埔军校任政治教官,并兼任黄埔军校国民党特别党部宣传委员会的政治顾问,参加指导全校的政治工作,被称为杰出政治教官。1927年春季,蒋介石在各地制造反革命惨案,萧楚女夜以继日地撰文揭露反动派的罪恶,因过度劳累,肺病恶化,住进广州东山医院治疗。4月15日,萧楚女被反动军警从病房拖走关进监狱。22日,蒋介石电令将萧楚女秘密处决。

“结婚启事”:瞿秋白与杨之华的爱情见证

1924年11月27日,上海的《民国日报》刊登了一则《瞿秋白与杨之华的结婚启事》,启事只有如下短短的24个字:“自一九二四年十一月十八日起,我们正式结合恋爱的关系。”结婚因何还要刊登启事?这得先从瞿秋白和杨之华的经历说起。

瞿秋白,1899年生于江苏省常州市,1922年2月加入中国共产党,1927年8月在汉口主持召开了八七会议,会后任中共中央临时政治局常委,主持中央工作。后曾在上海和鲁迅一起领导左翼文化运动。1935年2月24日,在福建省长汀县被国民党军队逮捕,6月18日在长汀县罗汉岭英勇就义,年仅36岁。杨之华,1901年生于浙江省萧山县,1924年加入中国共产党,曾任中共中央妇女部部长等职,1927年当选为中共第五届中央委员。她1935年赴苏联参加共产国际第七次代表大会,1941年回国时在新疆被反动派逮捕,后经党组织营救出狱,继续担任中央妇委委员,后任晋冀鲁豫中央局妇委书记等职。新中国成立后,杨之华曾任全国妇联副主席、中央监察委员会候补常委等职,1973年10月20日在北京病逝,终年73岁。

在瞿秋白和杨之华结合前,他们各自都有过一段婚姻生活。1924年1月初,瞿秋白与上海大學文学系学生王剑虹结婚,婚后瞿秋白即赴广州,参加国民党第一次全国代表大会的筹备工作,其间抽暇鸿雁传书,与王剑虹互诉衷肠。回沪后,夫妻俩度过了一段甜蜜的生活。7月,王剑虹因患肺病医治无效不幸去世,这段婚姻仅持续了短暂的半年时间。瞿秋白久久沉浸在爱妻病故的悲痛和自责中。而此时杨之华的婚姻则处在难言的无奈之中。杨之华曾与开明绅士沈玄庐之子沈剑龙自由恋爱结婚,并生有一个女儿(即瞿独伊)。后沈剑龙到上海闯荡,沉溺于灯红酒绿之中,遂使夫妻感情很不和睦。

1923年底,杨之华考入上海大学社会学系,当时瞿秋白任系主任,讲授社会科学概论等课程。瞿秋白优雅的风度、渊博的学识给杨之华留下了深刻的印象。作为王剑虹的同学与好友,在王剑虹得了肺病后,杨之华时常去探望。王剑虹去世后,杨之华也经常去安慰在悲痛中的瞿秋白,两人日久生情。当杨之华发现瞿秋白对她的爱慕之情后,鉴于自己系有夫之妇并有一个女儿的处境,不知该如何回应瞿秋白的感情。

1924年11月,杨之华偕同瞿秋白来到萧山。杨之华的哥哥理解妹妹的难处,又和沈剑龙是同学,便干脆请沈剑龙到家里一起商谈。沈剑龙与瞿秋白见面后并无芥蒂,他还把瞿秋白与杨之华接到沈家。他们在沈家推心置腹诉说心结,一谈就是两天。三人奇特的“谈判”结果是在邵力子主办的上海《民国日报》上同时刊登3条启事:一是沈剑龙与杨之华离婚启事,二是瞿秋白与杨之华结婚启事,三是瞿秋白与沈剑龙结为好友启事。这3则惊世骇俗的启事顿时轰动了整个上海滩。瞿秋白还亲自雕刻了一方“秋之白华”的印章,又在一枚金别针上刻上“赠我生命的伴侣”7个字,送给杨之华作为结婚礼物。这一爱情的信物,一直伴随着杨之华度过了风风雨雨的几十年。

瞿秋白、杨之华结婚后,为革命事业同甘苦、共患难。瞿秋白不但对沈剑龙与杨之华所生的女儿视如己出,而且一直与沈剑龙保持着“君子之交”,经常互相书信来往,写诗唱和。杨之华对沈剑龙的感情则转化为手足之情,她随瞿秋白在莫斯科工作期间,曾寄瞿独伊的照片给沈剑龙,并亲切地称沈为“龙弟”。

“寻人启事”:邓垦由此找到哥哥邓小平

邓垦,1911年11月生于四川省广安县,原名邓先修,系邓小平胞弟。

1931年,邓垦到上海求学,他与此时已改名为邓小平的大哥邓希贤失去联系已有9年。唯一的线索是:和邓小平一起赴法的“远亲”胡伦给邓家捎了个信,说邓小平可能在上海。于是,父亲邓绍昌要邓垦到上海后,设法找到哥哥。

邓垦初到上海,既不会说上海话,又无熟人,人海茫茫,无处寻找。邓垦在翻阅报纸时发现报纸上每天都刊登很多“寻人启事”,他灵机一动,决定也登载一则。1931年5月1日,邓垦在当时小有名气的《时事新报》上刊登了“寻人启事”,内容如下:“邓希贤兄鉴,弟已来沪,希见报速至法租界萨坡赛路辣裴德路口普庆里五十七号一晤,弟先修启。”

在当年的上海,“寻人启事”正是国民党特务抓捕共产党人的招数之一。特务们盗用共产党人亲戚的名义登报,等共产党人按地址找过去,自然落入特务的魔爪。而这时国民党特务的确注意到了邓垦的“寻人启事”,并到他的住址附近打听:有没有四川人在这里读书?其中是不是有个叫邓先修的?邓希贤来找他了吗?在这种严峻的环境下,邓垦对哥哥能不能来,毫无把握。

5月中旬的一个下午,邓垦和几个四川同学在一起聊天,突然走进来一个人。此人头戴礼帽,身穿长衫,着西裤和皮鞋,一副学者模样。他一进门就问:“你们这里有没有一个叫邓先修的?”邓垦对来人上下打量一番,“这是个印在我脑海中的面孔,时隔十多年,他的轮廓没变。”邓垦知道是哥哥来了,连忙回答自己就是。邓小平连声说:“好,好,好,你登了报我们知道了。你收拾收拾,马上跟我走。”邓小平把邓垦带到一个隐蔽的地方,简单问了一下家里的情况后,说:“其他的事情以后再说,现在你赶快回去,立刻搬家,越快越好。不仅你自己要搬,而且你的几个同学都要搬,全部离开这个地方。”邓垦通过“寻人启事”找到哥哥没几个月,邓小平就离开了上海,去了江西中央苏区。

邓垦1935年加入共青团,1937年入党,1939年进入延安抗日军政大学学习,后任抗大图书馆干事、延安解放日报社编辑。邓垦和哥哥邓小平在1931年通过“寻人启事”见了一面后,直到1945年党的第七次全国代表大会在延安召开时才再度重逢。抗战胜利后,邓垦任中共吉林地委宣传部部长、中共佳木斯市委书记等职。新中国成立后曾任川南行署区泸州专署专员,重庆市副市长,武汉市副市长、市委书记,湖北省人民政府副省长等职。2017年10月15日在深圳病逝,终年106岁。

“廖家骏启事”:陈云以此传递暗号

1935年6月的一天,成都的《新新新聞》报登出了一则“廖家骏启事”。这则启事的内容是:“家骏此次来省,路上遗失牙质图章一枚,文为‘廖家骏印’,特此登报,声明作废。”这则看似平常的启事,其实是向远在贵州的党中央传递暗号。而这位登启事的廖家骏,正是当时中共中央政治局常委陈云用的化名。有读者可能要问:陈云当时正在长征路上,怎么能到成都登启事?要回答此问,还得从长征说起。

1934年10月,中央红军长征开始后,蒋介石一面调集大军对红军进行围追堵截,另一方面疯狂破坏白区党组织,使上海的党组织遭到严重损失。此时中央苏区与共产国际联系,都是通过苏区电台与共产国际驻上海的代表处联系。而在11月的湘江战役中,中央红军的唯一一台大功率电台被毁坏,党中央因此与共产国际失去了联系。

当时,党中央认为必须将长征和遵义会议的情况向共产国际通报,同时必须恢复白区党组织,于是决定派熟悉上海情况的陈云出川回沪。由于这次任务的特殊性,党中央对此采取了极其严密的保密措施。从四川到上海,路途遥远艰险,沿途国民党军警特务戒备森严,陈云人生地不熟,又是一口苏南口音,没有可靠的人护送绝对不行。经过慎重考虑,中央选定了当地地下党员席懋昭护送陈云出川。临行前,刘伯承为陈云写了两封亲笔信,托他在成都的一位朋友和在重庆的弟弟协助陈云抵达上海。经过认真准备,陈云带着到上海恢复党的白区工作的经费,从荥经到雅安,再从雅安到成都,途中遇到一次又一次的盘查,但他们都沉着应对顺利过关,走了五六天后,终于到达成都。

当时成都也是戒备森严,好在席懋昭在成都读过书,对成都的地形街道十分熟悉,并机智应对,顺利护送陈云进了城。陈云找到了刘伯承的朋友、美丰银行董事长胡公著。胡公著赶紧告诉陈云:“外面风声很紧,不可久留,赶紧离开这里。”陈云深知成都不宜久留,于是在胡公著家中只过了一夜,第二天便离开成都前往重庆。陈云离开成都几日后,在成都的《新新新闻》报纸的一处极不惹眼的地方刊出“廖家骏启事”。这则看似再普通不过的启事,传递的却是极不普通的信息。这则启事的内容是根据陈云出发之前与周恩来商量好的暗号来写的,以此向党中央传递自己已经冲出重围、安全到达成都的信息。

陈云一行离开成都后,几经周折到达重庆,并最终于1935年7月安全抵达上海。

(责任编辑:章雨舟)