新教师在园在岗培训策略之四:建立良性循环的专业发展路径

李江美

研究表明,职初三年是教师专业发展的關键期,也是教师成长的黄金时期。在这个关键期,如果教师能够感受到职业带来的成就感,那么往往能突破瓶颈,快速成长。反之则可能在职业生涯中得过且过,将一份注重创造、生长的教育工作演变为重复性的僵化教学。

张老师,入职三年,已经获得了青年教师教学奖、教坛新秀等荣誉,且课题研究也颇有成效,成为幼儿园公认的后起之秀。

王老师,入职三年,在同行眼中是一个普通的副班主任,合作教师对她的评价是:做事缩手缩脚,总害怕自己做错。

“她们两个在学校里不分伯仲,怎么毕业几年,两人在业务能力方面的差异这么大呢?”两位新教师的幼师班主任对她们两个人的发展觉得很不可思议。为什么短短三年,同时离开学校的两名教师会出现如此大的反差?新教师本应是最具尝试精神的职业发展阶段,为什么反而出现退缩、缺乏信心的现象?

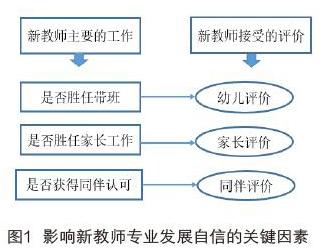

影响新教师专业发展自信的关键因素

1.影响新教师专业发展自信的外在因素

初入职的教师由于还没有建立自己的教育风格,也尚未有成功的教育经验来支撑自己的信心,因此,这个阶段的教师,一般会依照外在评价来评估自己的教育能力。如,小朋友会不会听我的,会不会喜欢我?家长是不是接纳我、信任我?幼儿园的同事如何看待我上的课,我布置的环境?这涉及到幼儿、家长、同事三方面的外在评价。

从图1可以看出,幼儿教师职业因其教育对象的特殊性,对教师教育结果的评价基本来自具体的“人”。评价全部来自“人”的行业,其实不多。就连高相似度的中小学也有较多的客观评价,如考试成绩。评价主体全部为“人”,评价会不可避免地带有主观性,即评价主体一旦对新教师形成某种看法,就不太容易转变。也因此幼儿教师的专业成长有明显的“三年期”现象:得到肯定多的教师发展会非常迅速,得到负面评价多的教师发展会陷入固化。然而就新教师的自身能力,以及初上职场必须要面对30余位幼儿及其背后的一群家长的状况,让新教师处处能获得肯定评价,其实有困难。

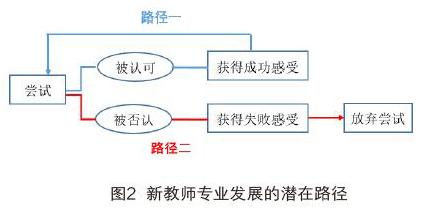

2.影响新教师专业发展自信的潜在路径

为何都是以外在评价为主的新教师,实际的发展会如此不同?这是因为新教师发展有一个潜在路径。如果幼儿园教研组积极干预,会大大增强新教师的专业成长自信,反之则会降低新教师专业成长自信的建立。

图2呈现了新教师每一次尝试后,可能引发专业发展的路径。

路径一:积极的教师专业发展路径。新教师在尝试中得到认可,获得职业成就感,于是激发起再次投入尝试的愿望。路径二:消极的教师专业发展路径。新教师在尝试中受到否定,产生了挫折感,从而出现退缩现象。初看,似乎实践过程中,产生路径一或路径二的比例应该是一样的。但仔细分析会发现,假如第一次尝试成功后,没有教研组的积极干预,新教师独自继续尝试,下一次他仍然会面临“认可”或“不认可”的可能。而只要走上“不被认可”的路径,即使是曾经有过成功经验的新教师,仍然可能会出现退缩。如此,没有积极的外在干预,随着实践增多,路径一出现的概率反而可能会下降。这也就是为什么同时迈出校门、基础相似的新教师,进入不同的教研团队,几年后会出现完全不同的状态的原因所在。

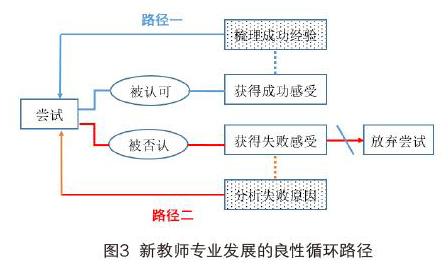

支持新教师专业发展良性循环的关键点

清晰了影响新教师专业发展的原因、路径,教研组如何建立新教师专业发展的积极路径,破解新教师专业发展的消极路径,就是新教师专业支持的关键点,唯有如此才能引领新教师走上良性循环的专业发展路径。

图3呈现了新教师专业发展的良性循环路径,即教研组分别在路径一和路径二中增加关键步骤。

关键步骤一:成功时梳理成功经验

路径一能否从偶然出现逐渐转化为必然出现,关键在于教研组是否有意识地帮助新教师形成“梳理成功经验”的习惯。如果路径一中缺失了这个关键环节,成功就可能变成偶发事件。

“我感觉今天带班特别顺。”“为什么特别顺?”“我也不知道。”这往往是新教师的常态。正如很多新教师所说:“专家说一天带班后要反思自己和幼儿的互动情况,可我常常是一天结束后去回想,脑子里一片空白。”这既是因为新教师普遍存在紧张心理,人在紧张的心态下很难做到兼顾,也因为新教师常常面临层出不穷的突发状况,导致他常常处在疲于应付的状态。因此,当新教师某一次带班、家长互动、开展教学成功时,教研组应主动帮助其梳理获得成功的原因。可以使用不同的方法帮助新教师梳理成功经验。

(1)定期分享法——群体分享

组织新教师定期分享自己近段时间在工作中的点滴成功体验,互相讲述、共同分析成功背后的原因。群体定期分享能很好地帮助新教师及时回忆起自己和幼儿互动的点滴,许多一闪而过的经验因同伴的讨论而清晰。虽然每个新教师的成功点可能很小,但这种定期分享的模式,不但可以让新教师逐渐明晰自己的好做法,而且能在群体分享中获得伙伴的各种成功做法。

(2)逐步梳理法——个体分享

教研组定期观察新教师的带班情况,并记录新教师带班中好的做法,活动后立即和新教师进行面对面交流,让新教师清楚自己某种做法的有效性。新教师在看待教育现象时比较多地会停留于表面,这种陪伴新教师共同探寻的教研模式,能够让新教师慢慢形成一种好的教学反思习惯:我的方法为什么有效?而同时,教研组的专业审视能让新教师将自己潜意识下做到的好办法清晰呈现,从而将在学校学到的教育理论和自己真实做到的教育实践逐渐关联起来。

成功一定有方法,“梳理成功经验”就能帮助新教师将偶尔闪过的好做法保留下来,并支持新教师逐渐养成积累好的教育教学方法的习惯。最终教师会发现,各种不同的教育教学方法,背后的实质其实是一样的:顺应幼儿天性,尊重教育规律,提升专业水平。

关键步骤二:失败时分析失败原因

路径二能否引发新教师继续尝试的愿望,关键在于教研组是否有意识地带领新教师形成“分析失败原因”的习惯。如果路径二中缺失了这个关键环节,失败就可能变成必然事件。

失败体验带给新教师的打击是强烈的,甚至可能直接导致新教师怀疑自己的教育教学能力。不愿意回顾失败事件,或者将失败原因归于外因是人的普遍心理。如何帮助新教师正确看待自己在教育中的失败,建立易操作的模式非常关键。

(1)建立常态的反思模式

即要求新教师必须反思自己的失败,具体为:要求新教师每天记录自己教学的困难点,无论困难点大或小。

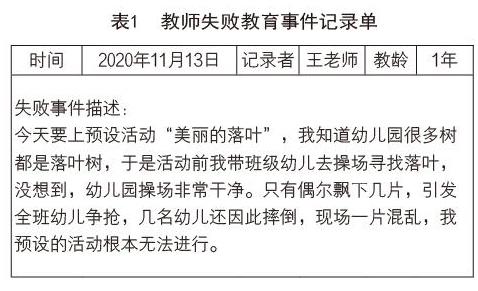

一般幼儿园教研组习惯分享成功做法,鲜少让教师畅谈失败经历。然而教育中出现失败是必然的:精心准备的教学活动根本不受幼儿喜欢;和家长沟通被家长逼问得词穷;外出活动一放手就有幼儿受伤……这些问题在新教师的实践过程中比比皆是,也是成为一名优秀教师无法绕过的坎。就比如表1,究其原因是新老师虽然了解了幼儿园的落叶树,却忽视了幼儿园保安会每天一早清扫操场。教育中出现问题并不可怕,但如果回避、遗忘问题,即使教龄增长,教育能力并不一定会同步成长。所以在实际工作中,会发现个别拥有10年教龄的教师仍然困惑于班级常规建立、班级区域设置。

(2)建立积极的归因模式

发现问题只是第一步,还要帮助新教师正确归因。归因理论告诉我们,如果一个人习惯将失败归于外因,那么即使他知道失败之处,但在之后遇到同样的事件时,仍然可能会失败。因此,提供给新教师一种归因的具体操作路径就非常必要。从内容上,可以从我的准备、我的预案、我的资源三个角度出发,将原因指向自己可以努力和调整的维度。以“我的准备”为例(表2),一层一层的问题能逐渐引导新教师发现教育问题背后的真实原因。

失败一定有原因,“分析失败原因”能帮助新教师正视自己教育教学中的问题根源,并促使新教师养成随时调整自己教育言行的习惯。最终新教师会发现,各种相似的失败教育事件,其背后的指向其实是一样的:教育者的作用,教育者的担当。