以水为体感媒介,重建连接

Ag

如果可以,试着不搭乘直达的市内交通,而是留出一些时间,先抵达西岸的某处,然后沿着黄浦江的步道一路朝北走去PSA,期间也许会经过一个不起眼的岸堤,上面贴着个不起眼的写着“断头河”的铭牌,岸堤下面是一片芦苇荡,有两只燕鸥停在不远处的闸口上,它们似乎在凝视搜寻着泥滩中的不被我们所见的食物,或只是站在那儿发呆休憩。这是行走时偶然发现的时空,想必很多本地人都不知道这条河的典故。所谓的“断头河”原来就是黄浦江的前生,两千多年前并非像现在这般宽阔并能顺畅的直达东海,相传它本来只是一条浅河,雨水一多久泛滥成水灾,雨水一少又完全干涸。战国时楚令尹黄歇来到这里,苦心研究这水系的来龙去脉,并带领百姓疏浚治理,终于将其打通引流向北,汇入长江入海口。去过这次上双的人可能会记得,在一楼展馆的尽头,有一条“驱泥引河龙”被展示在玻璃罩内,它是一种清代时期疏通本地河道的工具,它似鱼似虫又似兽,顶着犄角、淌着胡须、长着大嘴,居然有种奇幻赛博朋克的可爱。这离PSA几公里外的“断头河”与那条“驱泥引河龙”正即兴形成了一组美妙的同步性形象。黄浦江泥沙裹挟淘尽六千多公里,从西部高原的潺潺冰川远道而来,此刻正奔向广袤东海,岸边的视线继续弥散扩大,这个世界当然又不止这一条河、一座冰川和一片海域,尽管长江已是这个星球上屈指可数的长河。在中西方所有描绘各种对水的赞颂篇章中,我们须当意识到,不论是老子的水还是巴什拉的水,都指向这个自然物的元性地位。抽刀断水水更流,水是相续的、以柔克刚的、无法分割的,它通过变幻着自身的极性与不同的复数形态来应对这个世界的无常变化,但又无时不刻显现着汇合、相通与归一。在能量的意义上,是水,真正绘制出了地球这全息球形的一体性。

水的这一特点同时也是母性的象征,它并非对立于阳,而是兼续二元的一个持续性行动的形态,在人类各时期各地区的文明中,水都有其女性守护神的拟人化面貌,就像亚洲的喜马拉雅有帕尔瓦蒂,南美的安第斯山脉也有帕查玛玛,她们都是大地与生育的女神,只是拥有读起来略微不同的名字发音。至今还剩有为数不多的一部分人类在仅剩的一些地球角落,用水的泼洒与心灵的沉思去供养山川和土地,在技术加速与资源争夺的时代,这样的仪式已然具有它的当代性价值,一部分艺术家加入其中——或者说其中一部分显化为我们可识别的艺术家,正用他们更为现代世界所注意、所接受的方式,练习并展现着我们与这个自然万物系统之关系的深奥启示。尤其在资源过度开发、地质剧变、极端信息化和意识形态分裂化的全球瘟疫时期,对这种他法智慧的召回,显得更为急迫与需要。因此,我便十分感动能在本届上海双年展“水体”的“一个展览”上看到诸如塞西莉亚·维库尼亚(Cecilia Vicu?a)这类艺术家的作品。由主策展人安德烈斯·雅克(Andrés Jaque)带领的策展团队,为中国的观众带来了一场具有反向性的展览, 在“水畔的电厂”这样一个能量碰撞汇集之处,艺术家们共振出了一个不同以往的场域,充满反思、灵性、甚至具有争议性的、模糊而松散的有机合奏。策展人与艺术家们都似乎在借水体回归身体,试图进入自身内部的复杂、流动、能动与转换,以此才能重新真正进入对“共识、差异和他法”的有益探索。由于整个展览在对作品介绍信息和空间篇章化上的主动隐蔽或缺乏——这似乎有利有弊,或许使得我能够无序的、多次的、带着不同视角的进入作品,以及它们之间可能形成的关系。所以这样的观展笔记也自然具有了某种“液态性”,它也许并不能完整的给到评价与预览,但我的身体在这场展览的游弋中,如实并自动的形成了一次具有体感记忆的flow轨迹,回溯这串体感足印,它似乎是由冰川、结绳、经血、叙事、火山、深海、呼吸、龙脉、泥土、河图、梦境与疾病给我带来的振动所串联,但在意识的潮水冲刷中,它们很快又消融为一体,同步性变得无迹可寻,因已也显示出它们的无处不在。

整个观展笔记“流”之中的中流砥柱,对个人而言便是大厅二楼空间的塞西莉亚·维库尼亚(Cecilia Vicu?a)的作品《奇普纪事(上海)》,如果没有那串各种红色的巨型绳结,PSA的主空间此次怕是难以被撑起。奇普(Quipu)是印加人一种古老的结绳记事法,它一度吸引了数学拓扑学家和人类学家的共同兴趣,绳结一开始只是被当做一种简单的具有记数功能的民俗工艺来看待,实际上它却是一种被编码在时空中的复杂语言。此处的另一个美妙同步性是,我曾读到过喜马拉雅地区的另一个关于“结”个故事,在不丹,当小孩们想要乞求老人为他们讲述古老的童话故事时,他们会说“为我们解开绳结吧”这样的说法。绳上的结就是被编码过的叙事,当我们对这些结再度采取行动时,我们就是将折叠的叙事以新的方式打开,有时候并不是完全是指去原地解开、拆析出一个结里的具体信息,而是像塞西莉亚那样,以另一种“结绳”的方式来再现这种语言结构背后更大的世界观。艺术家在安第斯山脉的El Plomo冰川上铺展的红绳,就是对印加人古老天地叙事的一种回溯与再连接,绳阵一头指向雪峰,一头连入自己的双腿之间,这里的暗示不言而喻,以自身的循环生命连接被过度殖民与开发的冰川,以誓同体大悲的祈愿。而冰川融化的“雪水”与女性经血的“血水”,这两者中文的发音竟也是一致的,这是又一处美妙的同步性。塞西莉亚如今被普遍認为是一位生态女性主义者,eco-feminist,也是有意思的一个词,它甚至在累赘的强调自身的含义,真正意义上的女性主义难道本来不就应该是生态的、整体主义的视野吗?其中,南美土著的信仰、社会政治、环境问题、个体对自身的关照与连接、对外部的关系,本质上是平等一致的。我注意到塞西莉亚在以往谈及她的艺术创作时通常会说“我的练习/修持/实践”(practice)这个词,而不是“我的作品”或“我的研究”,这个细节我认为展现出其创作中彻底的具身性、如一的持续性行动的特质。

在这点上,另一位中国女艺术家郭凤仪的practice走得似乎更为彻底。47岁因关节炎病退后的郭凤仪开始练习气功,并用画笔精确记录下了在修炼过程中的精微体感受。展览挑选了她不同时期的画作,如上世纪八十年代末早期的《气功态遥视太阳分解图》和两千零六左右晚期的《洪范依河图之图》《女娲》与《中国风水》,尤其后面两幅以极为震撼的体量呈现,令许多观看者都会竖起鸡皮疙瘩。郭凤仪是一个身体感知相当发达的人,从画作的形象和笔触可以看出她的精微体和脉轮异常敏锐与通达,这里所说的精微体指我们所说的气,中国人说的chi,或者梵文中的prana,它的通道是脉,更粗略的解释,就和我们深层感知的呼吸有关。展览中也有许多作品同呼吸有关,我们自身的一呼一吸,海洋的潮汐的一呼一吸,哪怕是山火地震与海啸之间的一呼一吸,它表示一种基本的二元循环流动。精微体的行动方式是流体性的,这个流体性已经不是我们可见的物质水的流动,它具有“超”的部分,而更像是超流体,但并非通过超人类主义的技术达成的超流体,而是身体内部本来已有的极致运作力。所以观看郭凤仪的绘画,你不会去想要把它的作品放到美术史的参照系里去定位,你会直接被身体的感应所反射,你和作品之间的关系是一个直接的关系,它看似来自于对象,其实来自于自身内部,这其实就是超的部分。如果我们可以内观自身“流体水系”的方式去理解外部地质风水的问题,那么对我们重新理解一楼进门处曹明浩和陈建军的“水系避难所”所涉及到的水利地质工程的议题会具有不同的视角,而“驱泥引河龙”所代表的也并非仅仅民俗象征口彩意义上的表面作用,而是意识与物质之间的超流体关系。艾莎·谭·琼斯(Ayesha Tan Jones)用触摸泥土来进入“屏幕后的梦”,以及琼·乔纳斯(Joan Jonas)笔下那些声呐所显形的海底生物会让我产生人类与人类器官形象的精妙视感,如一只红色乌贼远看像极了一颗心脏,再一看又是两个相互拥吻的人——亲吻也是水的亲密体感产物,这一切都在暗示艺术家在通感状态下的非二元视角,这是这个展览里最动人、最直接的部分。如果我们要说人类如何和其他物种、其他非人和环境连接,我们首先要视其为自身内部的一部分,所以我们在做的只是重建与自身的连接。

前面说到呼吸,我想将伊西娅尔·欧卡里兹(Itziar Okariz)《海洋呼吸》、低氧/欲望(组合)Hylozoic/Desires (Collective)的《极尽宏大》,以及大烟囱内卡洛斯·卡萨斯(Carlos Casa)的《1883/喀拉喀托》这三个作品放在一起说。艺术家伊西娅尔·欧卡里兹本身自己也教授这种呼吸法,“海洋呼吸”本名为梵文Ujjayi,也就是乌加依呼吸法,一般也会被直接说成喉式呼吸,是让练习者在呼吸过程中,有意识的中等放松喉部的内壁,让空气通过喉部时发出轻微的声响,以体会气的流动细节,这声音确与海潮汐所发出的有规律的呼吸同步,这种是人和自然水体之间的一种非常直观且诗意的对应。而低氧/欲望(组合)的《极尽宏大》中所提的Bla,也就是生命力灵气,它在用更文学、更视觉的语言,提示更高一层的支持所有生命系统存有流续与平衡的呼吸作用。到了卡洛斯?卡萨斯的《1883/喀拉喀托》这里,当呼吸以自然灾害发生在外部世界时,我们如何在其与身体的共振中理解我们的生态流体、因果关系与整体性。喀拉喀托是印尼的一座火山,1883年8月在西太平洋发生的一次大灾难,整个岛被炸毁了,而且由于海底山地滑坡,随之而来的海啸使附近其他岛屿的成千上万人丧生,而火山喷入大气的火山则尘影响了世界各地的天气,当时远至英国和美国的人们看到由大气中的颗粒物引起的奇异红色日落。火山和海洋的关系,火和水的关系,在地质层面或同时在形而上层面,其实从来都是同一个流体装置,就像有吸,便肯定有呼,即便你可以摒气,但总有完成这个循环的那一刻的到来。与此同时,这个作品又在提示灾难作为流体性的特征,灾难/疾病这也是策展人埋藏在整个展览中的一条脉络。这个作品被安排在展览可能的动线最后,也就是达到三楼后经过一个天桥通道方可到达的大烟囱的内部,仿佛是策展人与艺术家邀请“观看者”们最终亲身进入到一个火山的内部,通过最不可避免的声音的共振来让我们与一个庞大自然对象、甚至是一个产生恐惧的灾难对象,进行同呼吸共命运的具身体验。在烟囱内部的迷雾中,人们似乎只能隐约看见底部与上方建筑本来的圆形结构,似乎有两只眼正在遥相对望,除此之外,视觉息止,声浪袭击,但内部的眼睛正在打开。至此,“水体”的“水”已经成为了一切可见或不可见的流体,而对“体”的看见,也正在身体内部被逐渐唤醒与召回。当我们离开展览馆或那些屏幕后,再次面对身边的某一条真实的河流,再次静默并聆听自己的一次呼吸时,也许能“看到”、“听到”、感知到,生命网络的隐秘丝线,正在重新彼此连接。

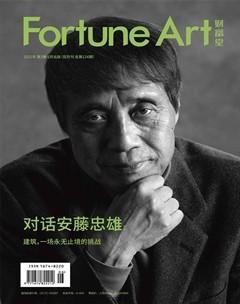

专访上海当代艺术博物馆馆长龚彦

Q:今年上双的主题和水有关,水是一個永恒的宝藏主题,2015年的伊斯坦布尔双年展的策展主题也借用了水的概念,但他们当时的主题是“咸水”,因为伊斯坦布尔直接地处地中海,著名的博斯普鲁斯海峡 ,咸水具有它一定的地缘特性,上海双年展这次的水却是“水体”(Bodies of Water),这个题法有意思的地方在于“体”这个字,将水进行身体化的一个角度,而且这个body又是复数,我们也在实际的展览中看到了很多不同的以身体的方式来传达水哲学的作品,所以首先能否就这个策展主题的概念谈一谈?

A:对,这个“体”,bodies,的确是对这个展览很重要的切入口。我们从一般的地理学上来说,上海当然是和水有很大的关系,但从更深层来看,水其实也是非常身体化的。身体在这里起到的是一个媒介的作用,重要的在这其中我们把这个身体转化成什么?人的体内有很多水的状态,比如女性的经期,比如肌体内的冲刷与排泄,还有甚至包括呼吸,展览里有好几件作品提到了呼吸与水,当我們的呼吸很顺畅的时候,你可以感觉到一个身体的存在,但是呼吸它也有那种不规则的或者缺氧的状态,尤其是当你在生命中遇见了争执与冲突的时候,呼吸也会以那样一种方式呈现。比如还有身体的腐败,但我们的身体其实是不会自己腐败的,需要通过其他的微生物来让这个极为复杂的身体降解成一个很简单的形式。我们其实是借水在探讨我们自己的身体,我们与自己身体的关系,我们的身体与他人的身体的关系,然后才是我们与整个环境整个世界的关系。

Q:这次展览的展签和手册都做的非常简单,极少的背景介绍和阐释,也没有任何明显的章节来对整个展览空间进行动线引导和空间区分,对解读开放了一定的自由空间,但也造成了作品与作品之间的关系较为晦涩不清,策展团队是如何考虑这方面问题的?

A:这届上双和前面几届在这点上特别不一样,比如上一届2019年的“禹步”,它是做的非常历史性的,非常的博物馆式,它是有篇章的,你可以感受到它是讲冲突、矛盾这类议题,这一届有点类似于2014年的那届“社会工厂”,接近于万物有灵这样的一个状态,但是我觉得它可能比那一届更要进一步,因为它其实更直接的去面对万物有灵这个概念在我们的身体上会怎么样的一个体现,我们可能会变成什么,而不是告诉你一个很抽象的、虚幻的或者是美好的解读。比如我们策展人意识到我们现在的身体是受到很多东西的局限的,他希望在这个方面能有一个转变。另外几位中有的是研究机械工程的,一直是在研究没有生命的身体,有的是研究生物学的等等,他们某种程度都不是来自于艺术的领域,所以这就是为什么这届有些观众认为在进入方面有点困难,其实我们涉及的是大家在美术馆平时不太去关心的一些东西,但是其实这些东西是生命里特别基本的元素。这个身体要借助很多东西去转变,我们有一个作品是一个建筑事务所在墙上画了很多种管道这样的排水系统,有点像人内部的生理性状,靠它你可以可以彻底和自己再不想见到的东西告别,但你看到它时你还是会很开心,你知道它也是你的一部分,我觉得这些都是很有意思的方式。但策展团队始终不愿意把这些有意思的关键词以文字的形式出现在展厅里,他们希望大家看的时候有一种连贯性,然后可以让观众自己去感受到那些分支和意义。这里同时也会有一个阻塞/阻隔的问题,比如曹明浩和陈建军作品中的都江堰水利工程也有反应这个东西,一个阻隔、一个切断会产生了一种新的能量,也预示着某个新的挑战或可能性。我觉得这届上双的策展方式可能会成为未来展览的一种方向。

Q:可能是由于策展主题和对艺术家的选择,导致整个展览中女性主义能量的无法回避,这个能量其实不是单指性别上的女性艺术家,它同时包含所有艺术,但这场展览实际给我下深刻印象的的确是女性艺术家偏多,碰巧这里的观众对她们也很不熟悉。而且当我们从生态、后人类、身体性的角度出发时,其实的确绕不开女性主义这个话题,它本身就包含一种对自然、技术、身体、意识的万物系统的连接,比如郭凤仪,艾莎·谭·琼斯,塞西莉亚·维库尼亚,还有那位很年轻的女艺术家做了一个互动的泥土梦境装置的。你会如何向普通观众引介这些艺术家,以及会如何解读她们在整个展览中呈现出的担当性?

A:对,艾莎·谭·琼斯,她很年轻,九一年的,那个作品里泥土的感觉用的很好,而且是要你俯身去触摸那些泥土,才会触发屏幕互动,因为觉得通常我们觉得就是梦境是在天上的,不是在地上。那个古巴女艺术家安娜·门迭塔,她很容易被错过。安娜一直做身体和大地之间的行为,身体在一堆花下漂浮在水面上,或直接裸露在一个大自然的环境里边,还有人形的石头,一切都利用她自己的身体,她一辈子就是做这样一件事情。她的作品这次被放置在一个很隐秘的空间,就在二楼塞西莉亚?维库尼亚的后面,我觉得策展人的这个空间的设计是有点意思的,就是一般来说这里不该有一堵墙,它是一个特别不恰当的位置,而且那堵墙很矮,然后你感觉这后面应该不会有其他作品,所以是一个被忽视的地方,而这恰恰很像那位女性艺术家的状态,她生前根本不在乎别人有没有被看到,她很多作品也都是转瞬即逝的。塞西莉亚·维库尼亚也是非常厉害的一位传奇艺术家,她其实一直处于流亡状态,因为皮诺切特政权的关系。塞西莉亚的艺术是非常具有能量的,她一直就说艺术就是意识,她就有这个能力,在一根羊毛绳子上打一个结,就让你感觉到这里边是有意识的,我们之后还会通过e-flux和塞西莉亚音频连线。这个展览里还有一个女艺术家我很喜欢,她是里头年纪最大的,比塞西莉亚还大,就是画深海动物的那个女艺术家琼·乔纳斯,老太太六十年代是做行为的,这些年已经被艺术圈淡忘了, 这次是和一个海洋研究学者合作,在印度河进行的调研,她把海底声呐探测到的那些暗流里的生物画了出来,其实不是那种写生,也不完全是想象,我自己非常喜欢那组作品,包括里面的那段视频,因为疫情,也找不到人,老太太就把所有的街坊邻居都调动起来拍的,特别有意思。

Q:对,我很喜欢她的那些海底动物的绘画,这些生物的形象具有晦涩的双重性,我在里面看到好多人的身体和器官。这也让我想到参展的中国艺术家郭凤仪,她可能所有参展艺术家里最“具身”的了,她甚至都不是不是职业艺术家那样在搞什么创作,而只是全心、如实的在记录自己修炼过程所观所感,其实她在当代艺术语境里是很另类的很独树一帜的,而且把她对应水,我认为是出于对她很深的理解,当时你们是怎么想到把她纳入进来的?

A:当初我把郭凤仪推给策展人的时候,说要不你看看这位,我觉得她对身体的一个理解、一个阐释非常深入,她是在气功冥想的过程中内观到自己的身体而画的。她早期的作品是她刚开始修炼的时候,差不多八七八八年,那个时候很多牛头马面很纠结的出现在一个身体里边,到了畫《中国风水》时已经是修炼的后期了,应该离她去世大概只有一年左右的时间,那时已经非常通了。她的东西就是非常具体的,每件作品她都写的从几点开始画,几点结束,所以真的就是如实记录她的修炼过程。还有一件作品,她在下面写着“郭凤仪的画算什么画”,所以她从来不承认这是一个所谓的艺术作品,那些都是后面画廊美术馆啊赋予的定义,更多的为了商业的一个价值。

Q:整个展览既然是和身体有关、和水的流动有关,又是在新冠疫情的时期制作的,所以我想疾病这个概念其实也是隐含在其中的,在一些作品中也有相关表达。病毒显然也是流体性的,你认为疫情对这届上双展产生了何种影响?

A:其实我们如果再深入的去看这个展览,就会看到疾病作为流体的贯穿。展览的一开场《水系避难所》讲的就是灾难是一个流体,我们因为躲避一个灾难,反而会让这个灾难再继续,然后不断的,人的正常生活会破坏原始的东西,在慢慢消存的过程中被一个新的系统所取代。然后展览里的很多艺术家本人身体的那种消亡和他们作品里面表现的这种脆弱性都是和疾病相关的。我觉得现代大多数人是不愿意接受自己的身体的,所以才会有那么多的改造和包装。这些艺术家让我们意识到,其实这里边每个身体都是那么遭到了忽视,其中有些人已经走了,其实没有人知道的艺术世界又有多大呢?策展人将这些艺术家聚集到一个国际化的舞台上,让大家看到他们的脆弱,也许他们也是会成为一个个被争议的身体,因为在不同的语境里边,对待疾病的看法是不一样的,人们对所谓的污秽或者肮脏的理解是不一样的。比如佩佩?埃斯帕利乌(Pepe Espaliú)的那个众人抬他的录像,这是他得艾滋病去世前的一个行为,那些志愿者抬他的感觉就像对待一个国王那样,不是说我去怜悯你去援助你的样子。但同时,我们策展人其实并不希望大家把新冠疫情的这个疾病的背景去过分放大,更不希望是因为疫情之下我们做成了一个所谓的双年展而得到大家的鼓掌。虽然实际的操作层面肯定多少是会受有影响,至少艺术家都不能来现场,不然那些艺术家可以参与布展,会使得作品呈现的更准确。一般艺术家如果看到这个现场,他们可能会需要即兴添加一些东西,其实那个是最有意思的部分。但我觉得疫情反过来是刺激了这个策展团队的,他们就突然就意识到这个疾病它并不是一个突发事件,疾病是一个常态,我们的身体里一直都有各种各样的细菌和病毒,所以我们最重要的是要怎么样去面对这个身体,看它怎么去转变,把疾病当成一个什么媒介去看待。

Q:灾难/疾病作为流体性,卡洛斯·卡萨斯的《1883/喀拉喀托》的那个声音装置中也有这样的故事背景,这个作品现在展出的空间非常特殊,是在大烟囱里做的,实际效果非常震撼,这件作品当时是怎么落地的?

A:卡洛斯所有关于声音的东西他只能是远程测算,所以真的完全是靠精确的计算和经验做出来的。因为我们这里要考虑到共振的关系,整个烟囱里边有两种结构,一个是水泥的结构,这是四壁式的,还有就是我们走的步道是一个钢结构,它们的共振的波段是不一样的,我们要在这两个波段当中取到一个平衡,才能保证整个建筑的安全性,同时要达到艺术家希望这个烟囱内部有种火山内部的真实感。这个艺术家很有意思,他本身也是导演,一直在关注和实践很多生态方面的议题,拍过一个很美的和大象有关的电影。我们提到的这些艺术家其实平时都不会以艺术家自居,他们就是生活在那个状态里,很真实,包括戴陈连也是,那些他画她母亲的画,非常动人,这次他真的就把他妈妈叫来了,他妈妈在绍兴,然后那天来了才知道儿子偷偷在拍她画她,他妈妈就不停的哭。因为兔唇的关系,他从小发音都是发不准的,然后他妈妈一直在耐心的教他怎么发音,所以他和母亲的那种连接是真的很紧密的。特别好。