高校外语课程思政研究综述(2018—2021)

王雪梅, 霍 炜

(1.上海外国语大学 中国外语战略研究中心, 上海 200083;2.上海外国语大学 英语学院, 上海 200083)

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议讲话中强调:“要用好课堂教学这个主渠道,思想政治理论课要坚持在改进中加强,提升思想政治教育亲和力和针对性,满足学生成长发展需求和期待,其他各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”[1]落实高校立德树人根本任务,关键不仅在于思政课程,也在于课程思政。《高等学校课程思政建设指导纲要》(以下简称《纲要》)进一步指出,要在所有高校、所有学科专业全面推进课程思政建设,发挥每门课程的思政作用,提升高校人才培养质量[2]。在这一背景下,高校开展了以“各类课程与思想政治理论课同向同行”“深入挖掘课程中的育人元素”等目标、手段为导向的课程思政教学改革。学界也充分意识到推进外语课程思政建设在国家、社会、学科以及个人层面全方位的重要意义,并从不同维度对其进行解析[3-5]。在此,有必要在明确外语课程思政内涵的基础上,进一步梳理评述近年来相关研究的发展、主题和内容,并分析其研究启示。

一、外语课程思政的内涵

外语课程思政的内涵是学界关注的重点。就课程思政而言,目前主要有四种观点,即课程思政是教育理念[6-7],是一类课程[8-9],是教育体系[10-11],是教学方法[12-13]。如孙有中提出:“课程思政就是在非思政课程(公共基础课程、专业教育课程、实践类课程)中对学生进行思政教育,使得各类非思政课程能与思政课程一道,合力促成立德树人目标的实现。”[14]这是从课程思政的适用范围、目标等进行的解读。综合相关论述,笔者认为课程思政是教育理念与方法的融合,即一方面倡导立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者的教育理念,另一方面践行显性与隐形融合、润物无声的教书育人方式。

就外语课程思政而言,张敬源、王娜从育人功能视角,结合教学内容、能力培养、教学方法、教学能力等维度阐释这一概念,认为外语课程思政是教学内容的组成部分(育人养料),是学生能力培养的重要途径(育人目标),是新型的外语教学方法(育人方法),是外语教师育人能力的体现(育人能力)[15]。胡杰辉采用自上而下的方式,从宏观的教育政策、课程理论、外语学科视角对外语课程思政内涵进行逐级解读[16]。文秋芳从教学实践角度提出,外语课程思政就是要“以外语教师为主导,通过外语教学内容、课堂管理、评价制度、教师言行等方面,将立德树人的理念有机融入外语课堂教学各个环节,致力于为塑造学生正确的世界观、人生观、价值观发挥积极作用”[17]。以上前两个界定比较宏观,最后一个具有操作性。笔者结合课程思政是立德树人教育理念与多元教学方法融合的观点,认为外语课程思政即在外语教学过程中,践行立德树人理念,以教师为主导,以学生为中心,充分挖掘思政元素,不断优化教学模式,启智润心,培养具有中国情怀、人文素养、跨文化交流能力的国际化人才。

二、研究问题与方法

(一)研究问题

本研究借助Citespace等进行文献分析,主要回答以下两个问题:

(1)三年来外语课程思政研究论文数量与主题变化如何?

(2)三年来外语课程思政研究的主要内容如何?

(二)研究方法

笔者以“课程思政”“外语课程思政”“英语”和“外语”为主题词,通过中国知网的高级检索功能将主题词反复组合进行文献搜索,文献来源为CSSCI(含扩展版)和北大核心来源期刊。通过文献精读、浏览标题和摘要等方式去除了检索结果中相关度不高或焦点不突出的论文,共获文献63篇,发表的时间跨度为2018年1月至2021年7月。然后借助Citespace的关键词可视化图谱对文献进行主题评述[18]。

三、结果分析

(一)论文数量与主题变化

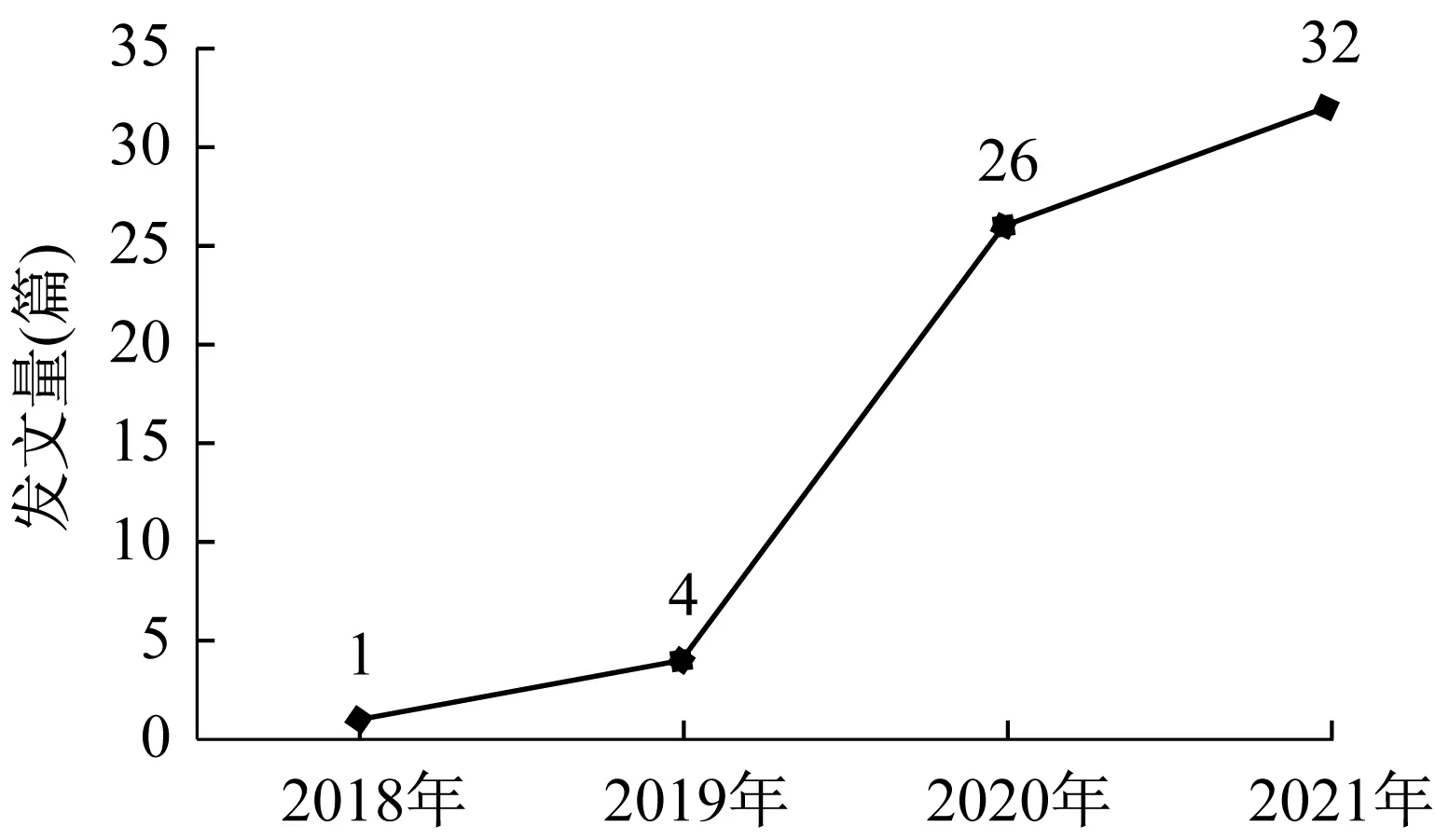

通过文献可视化分析(见图1),2018年以来外语课程思政研究大致可分为两个阶段。第一阶段为2018年至2019年,研究处于起步阶段,仅有5篇相关核心论文发表。第二阶段为2020年至2021年,研究进入快速发展阶段,论文数量开始呈现快速增长趋势。究其原因,《高等学校课程思政建设指导纲要(2020)》的发布以及一流专业、一流课程的建设等起到推动作用。

图1 外语课程思政研究论文数量变化图(2018—2021)Fig.1 The changes in the number of papers on the foreign languages courses with ideological-political elements(2018-2021)

为了了解外语课程思政研究主题,笔者借助Citespace软件绘制关键词共现图谱。关键词共现图谱直观地展示了外语课程思政的主要研究内容、研究热点和研究前沿等。课程思政教学体系的实施涉及教学改革的方方面面,不同领域学者的研究侧重差异性较大,经过对关键词共现图谱(见图2)的归纳整理和解读,笔者将我国与外语课程思政相关的研究内容大致归为四类,即:立德树人的理论阐释;外语课程思政元素来源与挖掘方式;外语课程思政实施路径;外语课程思政评价研究。从主题来看,既有理论解析,也有教学实践,基本涵盖了课程思政建设的不同维度,但缺少对该背景下学生价值观发展和教师专业发展的探索。

图2 外语课程思政研究关键词共现图谱Fig.2 Keyword co-appearance network of studies on the foreign languages courses with ideological-political elements

(二)主要研究内容

1.立德树人的理论阐释

如上所述,外语课程思政是立德树人理念的实践。蔡基刚从社会与集体、职业与个人的责任、品行和规范三方面归纳了立德树人的内涵和元素,认为:“德”就是有道德,立德树人就是以德育人,开展道德教育,教育学生养德性,育德行,学会做人,课程思政的主要功能就是立德树人[19]。王守仁则创新地运用《大学》中的“明明德”思想对“德”的含义进行了解读,认为立德树人中的“德”应该包含“大德”“公德”和“私德”三个层次的内容[20]。可见,立德树人中“德”字是重点,而外语课程思政应紧密围绕学生的“德”展开。此外,刘正光等从中华优秀文化、世界优秀文化、社会主义核心价值观三方面阐释了立德树人的传统与时代内涵,以探寻外语课程思政与立德树人的契合点与着力点[21]。以上对立德树人基本内涵的阐释为外语课程思政明确了目标与方向,强调了育人这一核心目标,而世界各国优秀文化为培养学生的社会主义核心价值观提供了丰富的资源。

2.外语课程思政元素的来源与挖掘方式

《纲要》提到,深入挖掘课程思政元素是外语课程思政基本教学策略中的关键一环。做好课程思政,应该“从思政视角思考,采用问题导向方法,探究语言所传递的价值观,挖掘话语的思政元素”[22]。由此可见,挖掘课程思政元素是外语课程思政建设中的重要环节。而“在何处挖掘、如何挖掘”成为热点话题。

课程思政元素挖掘的来源,主要是教材。“基于课程思政理念的教材建设是亟待解决的问题。就当前的外语专业教材建设现状而言,思政功能弱,缺乏系统性和时代特色,因而,我们有必要基于新时代中国对外语专业人才的要求,包括思政要求,根据已有的课程思政探索,研制一批学术价值高、时代特色鲜明、思政性突出的外语专业教材,作为新形势下外语专业人才培养的基础。”[7]相关研究涉及外语课程思政教材大纲设计[23]、教材开发原则与路径[24]、教学任务设计的理念、原则与实施[25-26]等。综上可见,思政元素除了存在于外语教材中的显性思政素材[20],还潜隐地存在于话语、语篇、课文、深度语言知识之中[16,22,27],多元的实践教学任务、活动之中[14],以及学生所处的教学生态环境之中[17]。

具体而言,一方面是教材中的显性思政元素。例如,《明德英语》教材每单元均设有核心价值观显性呈现板块,引导学生不断增强对中华优秀传统文化的认同,深化对核心价值观的认同[21]。大连理工大学聚焦“中国文化”“中国道路”和“中国外交”三个思政模块,每一模块下均设英、日、俄三个语言门类[3],建设成了外语课程思政体系资源库。沈阳理工大学的俄语专业将中国梦、社会主义核心价值观等内容融入到了《俄语笔译》等课程中,将命运共同体、一带一路等内容作为《俄罗斯文化》等课程的扩展内容[28]。

另一方面是教材中的语言知识如语音、语法、词汇、语篇等中的隐形思政元素。在外语课堂中让学生通过词汇和语法,对语言使用背后的意识形态进行批评性认识,通过热门新闻时事,加强学生的政治信念和传统革命精神[29]。成矫林认为,采用合适的教学方法,对知识进行深度处理,可以在教学中融入隐性思政,例如,语音训练的周期性有助于培养学生的坚毅自信,语法学习的逻辑训练有助于扩展学生的思维方式,对文化词汇的深度理解有助于学生体验文化差异性,掌握修辞手法有助于提升学生的国际交流水平[27]。就语篇而言,黄国文认为任何语篇都可以“从思政视角思考”,所有的话语都有价值取向[22]。从教学实践角度来看,教师有必要对语言知识等进行多视角挖掘,探索其与思政元素的联系。

其次是多元实践教学活动。孙有中以自己主持编写的两套英语教材为例,详细论述了学生如何通过跨文化比较(写作、口头报告)、价值观思辨(演讲、辩论)、文化推介(外语表达)、体验式语言学习(剧本创作、表演)等增强文化自信、自觉,强化核心价值观意识,提升人文素养和道德修养[14]。当然,相关实践活动除了基于教材之外,也可以与学生的不同课程、不同专题相结合,在学术报告、学术沙龙等活动中实践课程思政。

最后是良性教学生态。外语教学全过程必定发生在一定的制度空间(教学活动相关制度)、人文空间(班级风气、师生关系)与物理空间(课堂环境)中,形成了一个外语教学环境的生态系统[30]。文秋芳提倡通过依规管理、适时表扬与批评的策略建立课堂教学规章制度,发挥班级骨干的带头作用[17]。由此可见,良性教学生态有助于学生于潜移默化中树立正确的世界观、人生观和价值观。

综上所述,外语课程思政元素主要应从教材、实践教学活动、良性教学生态中挖掘。而就如何挖掘思政元素而言,学界也从教材二次开发、挖掘方法、挖掘策略方面进行了探讨。如张敬源、王娜提出首先要选用富含育人意义的教学内容,其次要活用教材,使用超链接思维对教材进行拓展和主题发散,深化教材育人功能,最后对教材中重要的育人元素进行跨学科拓展和延伸,提升外语课程思政的生动性、趣味性、科学性[15]。文秋芳提出理解育人目标-分析教学内容-设计教学方案三项序列任务,要求教师在理解四个层次的课程思政育人目标之后,深度分析教学材料中的可能思政元素,根据显性和隐性的教学目标选择教学材料、设计教学活动,搭建合理的脚手架,最终将思政内容自然融入到语言教学之中[17]。李欣、冯德正基于多元读写教学理论,通过研究发现实景实践、明确指导、批评框定和转化实践四种方法实施课程思政效果最为明显[31]。杨华以大学生“外语讲述中国”为例证,说明挖掘实践活动的可行性[32]。徐锦芬则具体提出两个策略,即通过“分析-筛选-增补”挖掘和补充现有教学素材的思政内容;围绕目标设定、语料选择、活动设计等环节自主构建英语课程思政新素材[33]。上述研究涉及教学资源的不同维度和教学的不同环节,具有实践性。

3.外语课程思政实施路径

目前相关研究主要从宏观和微观视角探讨外语课程思政实施路径。前者如张敬源、王娜宏观地提出“顶层设计-挖掘素材-细化过程-创新评价”的外语课程思政闭环路径[15]。崔戈指出宏观层面的研究一般对建设外语课程思政资源库、示范课程、教学指南和专业化的课程思政教师队伍的路径、方法进行论述,旨在构建一套比较完备且能够覆盖外语学科各门课程,将思想政治教育嵌入外语教学的课程思政体系[3]。后者则更多关注教学实践,如不同类型课程的思政实践、教学任务设计、思政导向的课堂教学等。如部分学者探讨了课程思政背景下外国文学[34-36]、政法类院校公共英语课程、高职院校英语课程的实施路径[37-38],强调因地制宜实施课程思政。文秋芳从课堂教学视角提出了外语课程思政的描述框架,即内容、管理、评价、教师言行四条思政链的横向维度和以思政范围、主要任务及关键策略为主的三个纵向维度[17]。该框架倡导教师从外语教学内容、教学环境治理、外语学习评价和师生交往等方面进行外语课程思政教学,具有重要的指导意义。成矫林则聚焦课堂,建议教师基于教学内容设计高质量的交互教学活动,提出提炼、整合、加工、搭桥的课程思政实施路径[27]。由此可见,外语课程思政的实施路径具有语境性、多维性和动态性。换言之,实施外语课程思政并不遵循固定的单一路径,而是根据课程、教学目标、教学内容、教学主体与课题、教学情境等不断变化,需要全方位、多维度、多层次育人,因时、因地、因材施教。

4.外语课程思政评价研究

教学效果评价是外语教学中不可或缺的环节。目前关于外语课程思政评价的论述主要涉及评价指标、评价方式、评价主体三个方面[15-17,39]。就评价指标而言,不再局限于语言能力单一维度,而要增加对语言形式所蕴含的思想性、内容性、价值观、态度等评价维度,将“语言”与“思想”同向同行进行整合评价,通过命题测试和学生的实际外在思想政治表现检验课程思政教育的效果。当教学的思政效果未达预期或者学生价值观点出现偏差时,要助其及时纠正。就评价方式而言,形成性评价和终结性评价互为融合。学生在课堂内外表现出的世界观、人生观和价值观的动态变化均可作为形成性评价的一部分。在一定意义上,多元化评价本身也具有思政育人功能,有助于培养学生的合作意识和自我反思意识。就评价主体而言,倡导教师评价、学生自我评价、生生交互评价的多元评价主体。由此可见,目前对于外语课程思政评价的研究多停留在思辨探讨层面,缺少相应的实证研究。

四、研究启示

综上所述,可知:1)外语课程思政研究论文数量呈现增长趋势,其主题涉及课程建设的不同维度,但课程思政背景下缺少对学生学习策略、学习情感、学习动机、学习方式等的探讨,以及对教师知识、教师能动性、教师情感、教师认同、教师赋能等方面的研究;2)外语课程思政研究内容主要包括立德树人相关阐释,思政元素来源与挖掘方式、实施路径、评价研究等,多为思辨性探讨,缺少实证研究。针对以上现状,今后可从以下三方面进行探索。

第一,进一步丰富研究主题。宏观层面上,可结合生态教育理论,从宏观、中观、微观视角探索如何建构课程思政的良好生态。微观层面上,可从教师、学生、教材、课程、评价、教学媒介、教学生态等出发,围绕课程思政背景下的人才培养目标与课程教学目标,进行细化、深化、精准化的研究。譬如以某课程为例,结合Bloom的教学目标分类理论(即认知领域目标是指认知的结果,包括知识、领会、应用、分析、综合和评价等)[40],从学生的价值观评判力入手进行问题分析,并提出解决对策。又如,可从显性和隐形课程开发着手,探索如何运用AI技术,打造智慧课程思政课堂,达到润物细无声的育人效果。

第二,进一步优化研究方法。突破目前基于文献分析的思辨性研究为主的现状,采用教育人种志、教育叙事、教育生活体验、行动研究等,通过观察、问卷、访谈等方法搜集相关数据并运用Nvivo,R等软件进行数据分析,使研究结果更加客观科学。譬如研究者可在扎实调研的基础上开发相关课程思政评估量表、问卷等,并对学生进行诊断性评估。

第三,进一步依托现代信息技术,建构课程思政背景下的教研共同体,促进教师课程思政能力的提升。2021年7月教育部发布了开展虚拟教研室试点建设工作的通知,探索“智能+”时代新型基层教学组织的建设标准、建设路径、运行模式等。在这一背景下,各高校除了建设课程思政精品课,组织课程链培训讲座之外,可搭建课程思政线上线下交流平台,定期开展相关教研活动(如课程教师与思政教师合作、教学观摩、同课异构等),实现优质资源共享并推介研究成果,加快建立一支“能够理解课程思政意义和其重要性并有能力在实践中实施课程思政的外语教师队伍”[23],全面促进一线教师课程思政背景下的专业发展。

五、结束语

根据《纲要》精神,课程思政是新时代的要求,也是落实高校教育立德树人根本任务的关键举措[2]。本研究主要梳理了2018—2021年外语课程思政研究的现状,分析其发文量、研究主题、研究内容等,并对未来研究提出建议。今后将进一步探索该领域的相关课程建设、教材二次开发、教学评估、教师专业发展等论题。