台风“巴威”外围致山东半岛西部强降水过程的中尺度特征及环境条件

高荣珍,马艳

(1.山东省气象防灾减灾重点实验室,山东 济南 250031;2.青岛市气象灾害防御工程技术研究中心,山东 青岛 266003;3.青岛市气象台,山东 青岛 266003)

引言

台风是影响山东的重要灾害性天气系统之一,暴雨级以上强降水是其致灾的主要原因之一[1-6]。由于地理位置偏北,山东每年受台风影响数目较少,平均每年有两个台风影响,不同路径的台风对山东造成的降水影响是不同的[7]。其中,近海北上类台风指在125°E以西沿海地区北上,至30°N以北向东北方向移动,登陆辽东半岛或朝鲜半岛的台风。以往统计结果[7-9]表明,这类台风在山东造成的降水及降水强度一般较弱,暴雨级以上强降水多发生在台风中心路径左侧两经度范围内,即多在山东半岛东部的烟台、威海产生强降水,而距台风中心较远地区的降水量则呈阶梯型递减。曹晓岗等[10]在研究近海北上台风时也指出,当台风中心距陆地超过300 km以上时,对华东沿海地区风雨影响较小。2020年8号(2008号)台风“巴威”即近海北上类台风,其中心经过30°N后基本沿124.5°E北上,受其外围影响,山东半岛西部地区产生的降水量和降水强度显著偏强。此次强降水以对流性降水为主,造成强降水的中尺度对流系统活动特征如何呢?因此,有必要对这次过程进行总结,为近海北上台风外围暴雨预报积累经验,以提高预报此类致灾暴雨天气的能力。

1 资料说明

本文所用资料包括自动气象站观测资料、雷达资料和再分析格点资料。其中,自动气象站观测包括山东省国家级气象观测站和加密自动气象观测站逐小时观测,主要用于降水量和风、温、压变化分析。雷达产品除青岛站双偏振雷达产品外,还包括中国气象局“天衍”网(http://10.1.64.154/radar3/main)提供的多部雷达组合反射率因子拼图,拼图中叠加了风廓线雷达以及天气雷达反演的850 hPa风场。再分析格点资料为欧洲中期天气预报中心再分析资料第5版(ERA5),用于天气形势及物理量诊断分析,空间分辨率为0.25°×0.25°,时间分辨率为逐小时。

2 台风路径、降水概况及环流背景

2.1 台风路径

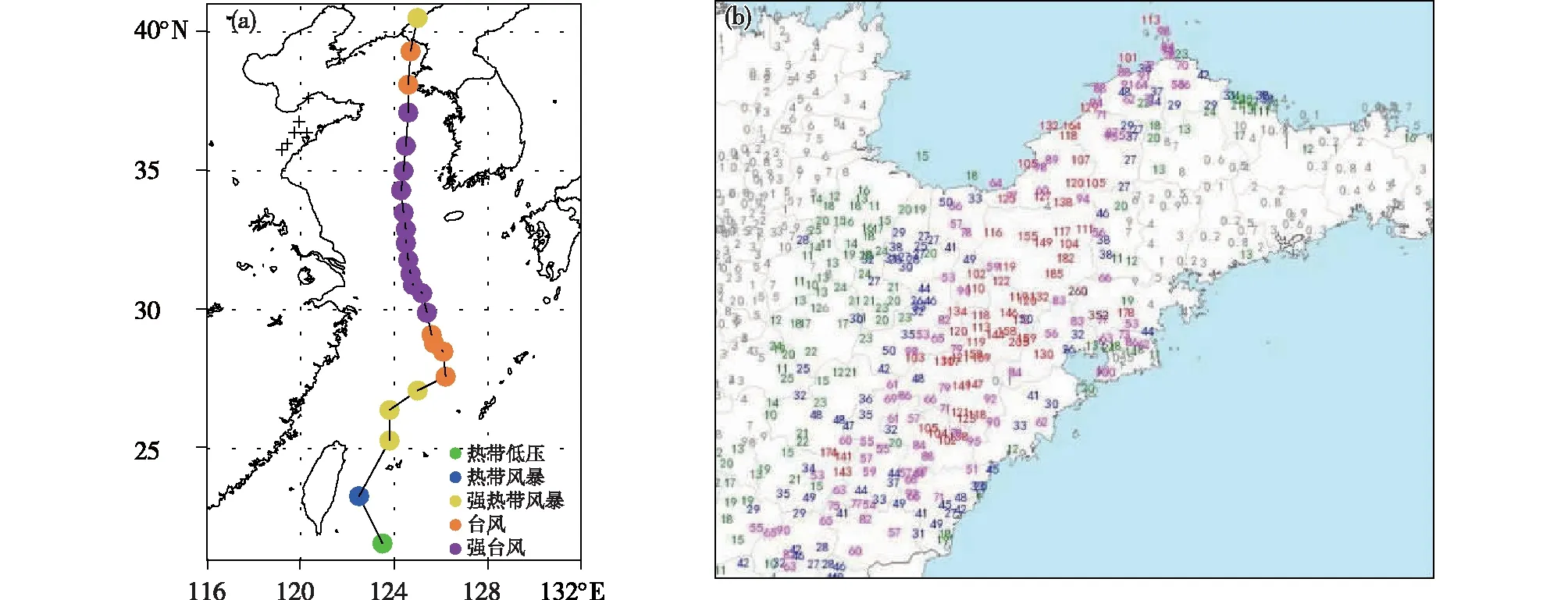

如图1a所示,2008号台风“巴威”于2020年8月21日20时(北京时间,下同)在台湾南部偏东280 km左右的西太平洋洋面生成,8月25日20时北上至东海(中心经纬度为125.2°E,30.6°N),达到强台风级;26日08时进入黄海南部(中心经纬度为124.5°E,32.4°N)后沿124.5°E北上;26日20时进入黄海中部(中心经纬度为124.4°E,35.0°N),距离青岛站仍有380 km;27日上午在朝鲜北部沿海以台风强度登陆。25日夜间至26日白天,台风始终为强台风级,受其外围影响,山东半岛西部地区出现强降水。

2.2 降水概况

由图1b可见,8月25日20时—26日20时山东省中东部地区均出现降水,降水范围较大,暴雨及其以上强降水落区呈东北—西南向带状分布,水平宽度50~100 km,长度300 km左右,具有典型的β中尺度特征。烟台北部、青岛中北部、潍坊东部到日照西部,降水量达到暴雨或大暴雨级别,其中国家级气象观测站中即墨降水量最大达178 mm;加密自动气象观测站中4站降水量达到250 mm以上,出现在青岛的即墨和平度境内,其中即墨南泉降水量最大达352 mm。降水空间分布不均匀。

图1 2008号台风“巴威”移动路径以及主要站点位置(a;“+”代表站点位置,自上而下分别为龙口、平度、高密、即墨南泉、诸城和五莲)和台风“巴威”外围影响期间山东省中东部地区24 h(8月25日20时—26日20时)累计降水量(单位:mm)分布(b)Fig.1 Track of Typhoon Bavi (2008) and the location of main stations (a; “+” denote the location of stations, which are Longkou, Pingdu, Gaomi, Nanquan, Zhucheng and Wulian from top to bottom respectively), and distribution of accumulated precipitation (units: mm) in 24 hours (from 20:00 BST 25 to 20:00 BST 26 August) in the central and eastern Shandong province during the influence of Typhoon Bavi (b)

降水可分为两个阶段。第一阶段为26日08时前,降水主要集中在鲁东南、潍坊东部到烟台北部,由龙口、高密、五莲逐时降水量可见,该阶段降水持续时间较短为1~2 h,除龙口外降水量总体较小;第二阶段为26日08时后,降水持续时间多达6 h以上,降水强度增大,由平度和即墨南泉降水量演变可见,此阶段青岛地区降水明显增强(图2a)。此次降水过程中多站出现1~3 h短时强降水,92%以上统计站点最大雨强达20~50 mm·h-1(图2b),其中即墨南泉雨强最大为130 mm·h-1,出现在26日11时,且10时、11时连续两小时雨强在100 mm·h-1以上,具有较大极端性。

图2 8月26日02时—26日20时龙口、平度、高密、五莲、即墨南泉逐时降水量(单位:mm)演变(a)和最大雨强(单位:mm·h-1)空间分布(b)Fig.2 Hourly precipitation (units: mm) evolution of Longkou, Pingdu, Gaomi, Wulian, and Nanquan in Jimo from 02:00 to 20:00 BST 26 August (a) and the spatial distribution of maximum hourly precipitation intensity (b; units: mm·h-1)

2.3 环流背景

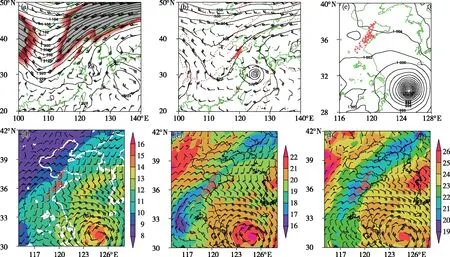

如图3a所示,8月25日20时,200 hPa高空西南急流位于40°N以北,山东中东部地区处于高空急流入口区右侧,存在辐散[11]。500 hPa中纬度110°E附近存在经向度较大的低槽,温度槽略落后于高度槽,有利于冷空气向南扩散;副热带高压呈块状,其西界位于130°E,北界位于40°N以北(图3b)。此时,台风“巴威”仍位于东海,其外围偏东风开始影响山东中东部地区(图3c),台风处于500 hPa低槽和副热带高压之间,两者共同为其创造了“北上”条件。图3d—f分别给出了8月26日02时700 hPa、850 hPa及925 hPa风场和温度场。由各层风场可见,山东中西部地区到渤海为东北风,半岛地区为东到东南风,在山东到渤海形成一条东北—西南向切变线。该切变线比较深厚,自975 hPa一直伸展到600 hPa(图略),随高度向西北倾斜,具有明显的斜压特征。由各层温度场可见,切变线附近冷暖空气交汇明显,温差为2 ℃左右。26日08时850 hPa切变线位置及强度变化不大,26日14时,随着台风北上,台风外围偏东风明显加强,山东半岛南部海上偏东风达到急流强度,为12~20 m·s-1(图略)。中低层辐合、高层辐散为此次对流性强降水提供了有利的天气形势,强降水与850 hPa切变线位置吻合。

图3 2020年8月25日20时200 hPa风场(风矢)及高度场(等值线,单位:dagpm)(a;阴影区为高空急流区)、500 hPa风场(风矢)及高度场(黑色等值线,单位:dagpm)和温度场(红色虚线,单位:℃)(b)、海平面气压场(c;等值线,单位:hPa)和8月26日02时700 hPa(d)、850 hPa(e)、925 hPa(f)风场(风矢)及温度场(色阶,单位:℃)(各分图中红点所示区域为暴雨落区)Fig.3 Wind field (wind barb) and geopotential height (isoline, units: dagpm) at 200 hPa (a; shaded area indicates upper-level jet stream), wind field (wind barb) and geopotential height (black isoline, units: dagpm) and temperature (red dashed line, units: ℃) at 500 hPa (b), and sea level pressure (c; units: hPa) at 20:00 BST 25 August 2020, wind fields (wind barb) and temperature (color scale, units: ℃) at 700 hPa (d), 850 hPa (e), 925 hPa (f) at 02:00 BST 26 August (the red dots in each sub-picture represent the rainstorm area)

3 雷达回波特征

使用青岛双偏振雷达产品以及“天衍”网提供的雷达组合反射率因子拼图产品对此次强降水过程的中尺度特征进行分析,其中后者叠加了850 hPa风场(来源于风廓线雷达观测和双偏振雷达反演)。

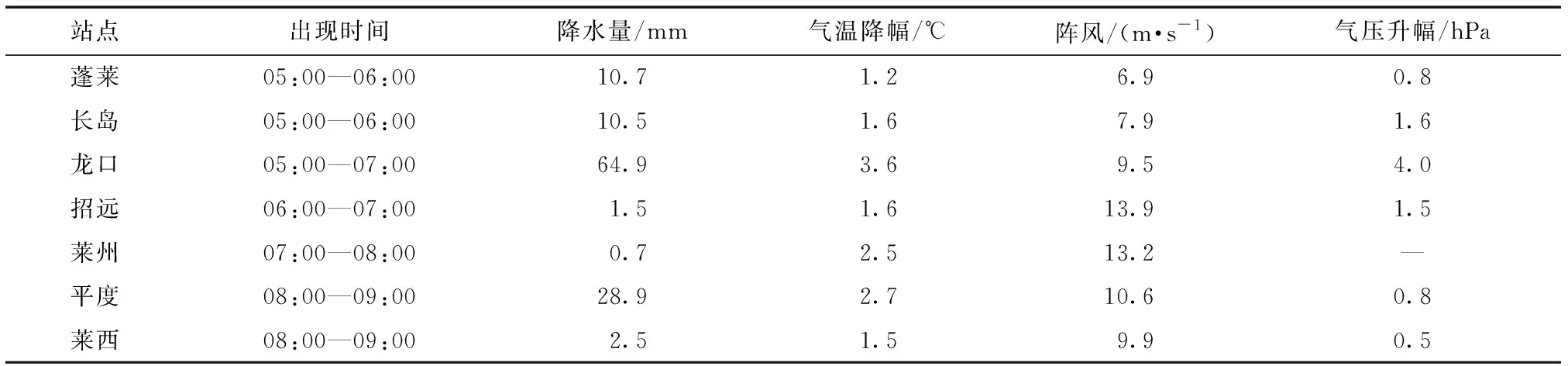

25日23时,鲁东南及青岛近海先出现弱回波,随后向西北方向移动(图略)。26日02时(图4a),在850 hPa切变线上多个对流单体形成线形回波,第一阶段降水开始。回波继续发展西移,26日04时(图4b),多个强度大于50 dBZ的强回波单体形成有组织的线形回波带,宽度达50~100 km,长度300 km以上,最强反射率因子达到55 dBZ,烟台北部、潍坊东部、日照、临沂境内均出现短时强降水,降水强度多为20~40 mm·h-1。26日06时(图4c),回波带南段强度有所减弱,北段则明显加强,此时线形回波带发展得最为完整,达到成熟阶段。由叠加的风场可见,这条线形回波带与850 hPa切变线位置吻合,以平均25 km·h-1左右的速度向西北移动,移向与回波带长轴方向接近垂直,高反射率因子梯度区位于线形回波带后侧,即位于暖湿气流一侧,高反射率因子梯度的形成是由于降水物的尺寸筛选造成的,最大的粒子落在上升气流核附近,更小的粒子落在上升速度核下游更远处[12]。与此同时,该线形回波带后侧偏东风气流中有弱回波新生。07—08时(图4d、e),该新生回波在发展西移过程中与青岛即墨境内的小弓形回波合并形成第二条线形回波带,最强反射率因子仍为55 dBZ。26日08—10时,第一条回波带移到潍坊以西减弱,第二条回波带移到青岛以西地区后,回波带增宽(图4e、f)。

图4 “天衍”组合反射率因子(色阶,单位:dBZ)及850 hPa风场(蓝色风矢:风廓线雷达观测,红色风矢:双偏振雷达反演)(a. 26日02时,b. 26日04时,c. 26日06时,d. 26日07时,e. 26日08时,f. 26日10时,g. 26日11时,h. 26日12时;a中黑色虚线圈表示多个对流单体,c、e中黑色虚线圈表示新生单体,d、f中黑色虚线圈分别表示c、e中新生单体发展合并后的形态)Fig.4 The composite reflectivity factor (color scale, units: dBZ) from TIANYAN and wind fields (blue wind barb: observed by wind profiler radar, red wind barb: retrieved by radar) at different time (a. 02:00, b. 04:00, c. 06:00, d. 07:00, e. 08:00, f. 10:00, g. 11:00, h. 12:00; black dotted circles in a represent multiple convective cells, black dotted circles in c and e represent new cells, black dotted circles in d and f represent the merged cells in c and e respectively) on 26 August

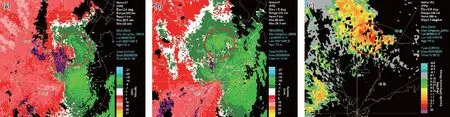

上述两条回波带由形态、移速看基本符合台前飑线标准[13],但强回波过境后气象要素的变化程度不及台前飑线过境般剧烈[13-16]。06—08时,第一条线形回波带过境时,烟台北部以及莱州湾附近气象要素变化趋势基本表现为台前飑线过境时出现的风速增大、温度下降、气压上升等变化(表1),但国家级气象观测站阵风均未达到8级,加密自动气象观测站仅1站出现8级阵风。第二条回波带经过青岛北部时,平度、莱西附近要素变化具有相似的特征(表1)。

表1 线形回波带过境前后各站气象要素变化Table 1 Changes of meteorological factors at each station before and after the transit of linear echo belt

图4e、f中显示在第二条回波带后侧偏东风气流中,多个强对流单体在青岛境内新生、发展、合并,其中图4f右侧虚线圈为即墨境内回波,呈弓形,回波最强时达60~65 dBZ,回波顶高为14 km(图略)。由于“列车效应”,强回波持续时间长达2~3 h(图4g、h),导致青岛境内28站出现大暴雨,其中即墨、平度境内4站出现特大暴雨,即墨南泉最大雨强为135 mm·h-1。第二阶段降水回波与第一阶段显著不同,第一阶段回波为线形,回波的形成、发展及移动和850 hPa切变线密切相关,第二阶段回波多在偏东风气流中新生,强回波对青岛中北部影响最大。这主要是因为青岛处于低空偏东风急流核前部,存在不同尺度的风速辐合。以即墨境内径向速度回波为例,26日09:21(图5a),即墨南泉强降水出现前20 min,2.4°仰角(高度2.2 km)出现明显的辐合,最大入流为-10.5 m·s-1,与周围的速度场构成γ中尺度的辐合,逆风区是短时暴雨预报的一个指标[17]。10:12(图5b),1.5°仰角(高度1.5 km)存在明显的γ中尺度风速辐合,最大入流为-16.5 m·s-1。另外,在即墨南泉出现强降水时,差分相移率(KDP)以及差分反射率因子(ZDR),各仰角数值均明显大于其他区域,如0.5°仰角KDP最大值达到4.1 (°)·km-1(图5c),表明该区域液态水含量明显高于其他地区,且降水基本以大雨滴为主,是导致雨强显著偏大的原因之一[18]。

图5 青岛站双偏振雷达径向速度(a. 09:21仰角2.4°,b. 10:12仰角1.5°;色阶,单位:m·s-1)和KDP (c. 10:18仰角0.5°;色阶,单位:(°)·km-1)(图中所圈之处为即墨南泉附近)Fig.5 Radial velocity (a. 09:21 with 2.4° elevation, b. 10:12 with 1.5° elevation; color scale, units: m·s-1) and KDP (c. 10:18 with 0.5° elevation; units: (°)·km-1) from Qingdao dual-polarization radar (the circled area denotes Nanquan station in Jimo)

上述分析表明,在中尺度辐合区域,不断有新对流单体生成和发展合并,形成组织性较强的线状回波带或块状回波,回波生成后基本向西北移动,回波后向传播导致山东半岛西部到鲁东南地区出现暴雨、大暴雨。

4 中尺度对流发展的环境条件

4.1 动力与水汽条件

26日02时,第一阶段主要降水开始,850 hPa切变线上从烟台北部到鲁东南存在带状上升运动和水汽通量辐合,其中在烟台北部存在垂直上升运动以及水汽通量辐合中心,后者量值为-10×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1(图6a)。选取中心附近37.5°N做垂直剖面,如图6b所示,121°E附近垂直上升运动自地面一直伸展至200 hPa以上,500~400 hPa上升运动最强为-15×10-3hPa·s-1,700 hPa次中心强度为-12×10-3hPa·s-1。水汽通量辐合最强区域也位于121°E附近,辐合主要集中在975~700 hPa,其中900~850 hPa最强,量值为-10×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1(图6b),这与孙兴池等[3]研究登陆北上山东台风暴雨的水汽通量辐合量值相当。烟台北部地区强降水出现在26日05—07时,可见,强降水区垂直上升运动深厚,低层强水汽通量辐合具有一定厚度,为中小尺度系统提供了非常好的动力抬升和水汽条件。

图6 850 hPa风场(风矢)、垂直速度(等值线,单位:10-3 hPa·s-1)、水汽通量散度(色阶区为水汽通量散度<0,单位:10-7 g·cm-2·hPa-1·s-1)水平分布(a. 26日02时,c. 26日10时)及后两者垂直分布(b. 26日02时沿37.5°N剖面,d. 26日10时沿36.5°N剖面;图中横坐标轴红线标注位置即所在纬度暴雨区位置)Fig.6 Wind fields (wind barb), vertical velocity (isoline, units: 10-3 hPa·s-1), water vapor flux divergence (color scale denotes water vapor flux divergence less than 0, units: 10-7 g·cm-2·hPa-1·s-1) at 850 hPa (a. 02:00, c. 10:00) and the vertical cross section of vertical velocity and water vapor flux divergence at different time (b. along 37.5°N at 02:00, d. along 36.5°N at 10:00; the red line on the horizontal axis is the latitude of the rainstorm area) on 26 August

第二阶段降水期间垂直上升运动和水汽通量辐合较第一阶段略有不同。26日10时,850 hPa垂直上升运动、水汽通量辐合范围扩大,不再局限于切变线附近,海上偏东风急流核的存在使得青岛及其以东地区因风速辐合而出现上升运动和水汽通量辐合,-6×10-3hPa·s-1的垂直上升区域位于青岛中北部地区(图6c)。选取36.5°N做垂直剖面,高密、诸城以东地区上升运动自近地面层伸展到300 hPa附近,水汽通量辐合自近地面到850 hPa,其中最强上升和水汽辐合区位于120.4°E附近,与该阶段强降水区吻合,辐合中心位于925 hPa,量值为-8×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1。第二阶段强降水区(青岛地区)垂直上升运动、水汽通量辐合略弱于第一阶段强降水区(烟台北部),但青岛地区的降水强度和降水量明显强于后者。可能的原因是,随着台风北上,偏东风气流明显增强,不断向青岛地区输送高湿高能,使得降水效率高且降水持续时间长;而烟台北部地区强降水与切变线密切相关,当烟台北部由东南风转为北风后降水减弱(图4f),降水持续时间较短。由图6d还可见,沿36.5°N,119°E以西地区水汽通量辐合和垂直上升运动均强于以东地区,但因上升运动中心及水汽辐合中心所在层次均较119.5°E以东地区偏高,降水明显偏弱,这表明垂直上升运动及水汽通量辐合层次越低越有利于出现强降水。水汽的辐合主要由低层水汽通量辐合造成,尤其是850 hPa以下的边界层中占很大比例[19],而垂直上升运动中心越低,越有利于将低层辐合的水汽向上输送;另一方面,水汽通量辐合越低,低层湿度越大,降水粒子下落过程中蒸发越小。

4.2 热力和不稳定条件

青岛站t-lnp图(图略)显示,25日20时,对流有效位能为524.3 J·kg-1,自由对流高度较高为798.7 hPa,0 ℃层高度为5 259 m,0~6 km垂直风切变为12 m·s-1;26日08时对流有效位能为870.9 J·kg-1,自由对流高度降低为965.7 hPa,0 ℃层高度为5 048 m,0~6 km垂直风切变为16 m·s-1。上述参量表明,此次青岛地区强降水是在中等强度垂直风切变条件下产生的,26日白天不稳定能量较25日夜间增强,且自由对流高度明显降低,为青岛地区短时强降水提供了有利条件[12]。

假相当位温(θse)表示大气温度、湿度和气压的综合分布特征,其垂直分布可反映大气稳定度,且θse高值中心或高值舌区有利于强对流的发生[20-21]。第一阶段降水时,26日02时(图7a),850 hPaθse密集带位于莱州湾及烟台北部到鲁西南,呈东北—西南向,θse舌区量值达到352 K,位于切变线右侧东南风一侧,东西方向150 km左右θse温差为28 K(图略),表明有较强锋生[22]。沿37.5°N,莱州湾(119.5°E)以西有深厚的冷气团,以东北风为主,而烟台北部(120.5°E以东)为暖气团,以偏南风为主,锋区随高度明显向西倾斜,即暖湿空气在冷垫上爬升产生降水。烟台北部850 hPaθse为352 K,比湿大于17 g·kg-1(图略),在暖湿空气上方,600~500 hPa为θse340 K低值区。800~600 hPaθse随高度下降,表现为上冷、下暖湿的状态,大气具有对流不稳定。同时,该地区大尺度垂直上升运动较强且上升层次深厚,有利于触发对流,将低层的水汽和热量向上输送,产生强降水。可见,此阶段强降水位于θse锋区靠暖舌一侧。26日10时(图7b),850 hPaθse密集带位于119°E以西(图略),沿36.5°N,暴雨区基本以暖气团为主,盛行东到东南风,天气尺度垂直上升运动强度虽不及位于锋区附近的烟台北部,但由θse垂直梯度来看,青岛地区(120°E)对流不稳定明显强于烟台北部地区,且对流不稳定层次(850~775 hPa)更低,更易触发对流,加之不稳定能量较强,所以26日白天青岛中北部地区降水更加强烈。第二阶段强降水区位于850 hPaθse暖舌一侧,且该区域θse随高度下降显著。

图7 θse(黑色实线,单位:K)、风场(风矢)以及垂直速度(绿色虚线为垂直速度<0,单位:10-3 hPa·s-1)剖面(a. 2020年8月26日02时沿37.5°N剖面,b. 2020年8月26日10时沿36.5°N剖面;图中横坐标轴红线标注位置即所在纬度暴雨区位置)Fig.7 Vertical cross section of θse (black solid contours, units: K), wind fields (wind barb) and vertical velocity (green dotted contours indicate vertical velocity less than 0, units: 10-3 hPa·s-1) (a. along 37.5°N at 02:00, b. along 36.5°N at 10:00) on 26 August (the red line on the horizontal axis is the latitude of the rainstorm area)

4.3 冷空气活动

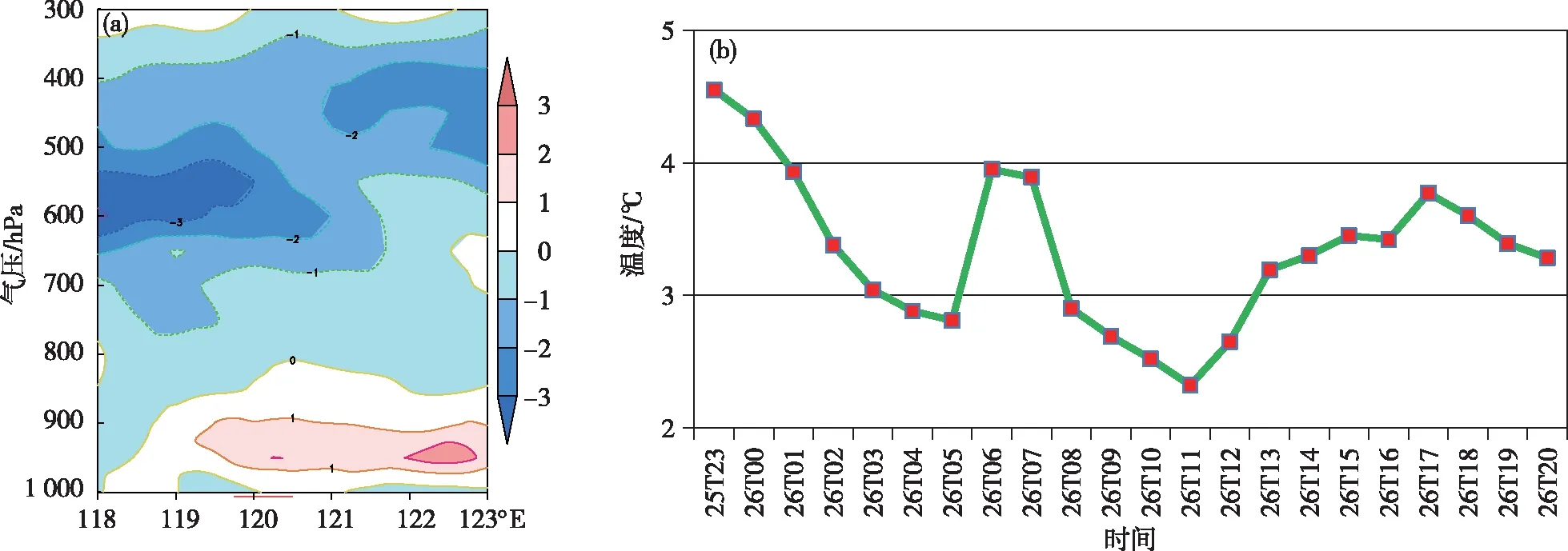

此次强降水是弱冷空气经渤海到达山东与来自台风“巴威”外围暖湿气流交汇相互作用的结果(图3d—f)。降水过程中始终有冷空气的参与,一方面干冷空气与暖湿气流交汇在山东境内导致锋生,伴随锋生出现的次级环流上升支可以促进垂直上升运动[23];另一方面,冷暖空气的对峙形成与地面基本垂直的陡立θse锋区,进一步加强了低层辐合和上升运动[24],使降水增强。另外,冷空气活动促使大气处于不稳定层结状态。由25日08时—26日08时24 h变温(图8a)来看,36.5°N强降水区(119.5°~120.5°E)冷空气活动主要位于850 hPa以上,负变温中心在600 hPa附近,降温幅度为3 ℃左右;850 hPa以下为正变温,促使强降水区大气处于不稳定层结状态。强降水区域(119.5°~120.5°E,36°~37°N)平均的600 hPa温度演变(图8b)表明,冷空气呈阶段性活动,25日23时—26日05时气温从4.6 ℃降至2.8 ℃,对应第一阶段降水;此后有1~2 h反弹,26日07—11时气温再次降低,对应第二阶段降水。两次降温幅度为1~2 ℃,可见,弱冷空气活动对激发强对流天气起到了一定作用。

图8 24 h(25日08时—26日08时)变温(色阶,单位:℃)沿36.5°N剖面(a;图中横坐标轴红线标注位置即所在纬度暴雨区位置)和强降水区域(119.5°~120.5°E,36°~37°N)平均的600 hPa气温演变(b;单位:℃)Fig.8 Vertical cross section of temperature change (color scale, units: ℃) in 24 h (from 08:00 BST 25 to 08:00 BST 26 August) along 36.5°N (a; the red line on the horizontal axis is the latitude of the rainstorm area) and the evolution of regional average temperature at 600 hPa (b; units: ℃) in the heavy precipitation area (119.5°-120.5°E, 36°-37°N)

5 结论

本文对2008号台风“巴威”外围影响期间山东半岛西部强降水过程进行了分析,对中纬度地区台风外围线形回波带的形成及所需环境条件有了初步认识。主要结论如下:

1)台风“巴威”在黄海北上过程中,强度始终为强台风级,其外围暖湿气流与冷空气在山东半岛西部地区交汇,在对流层中低层形成一条东北—西南向深厚的切变线,高层处于高空急流入口区右侧,低层辐合、高层辐散有利于强降水的产生。暴雨及其以上强降水主要位于850 hPa切变线附近及其右侧偏东风一侧,呈带状分布,水平宽度50~100 km,长度300 km左右,具有典型的β中尺度特征。

2)雷达回波显示,在中小尺度辐合区域,不断有新对流单体生成、发展和合并。第一阶段降水期间先后形成两条有组织的线形回波带,其形成、发展、移动与850 hPa切变线密切相关,第二阶段降水期间回波多在偏东风气流中新生,以团块状为主,强度较强,即墨局地组合反射率因子最强时达到65 dBZ,且具有较大的KDP值和ZDR值,表明液态水含量增加,降水以大雨滴为主,是导致雨强明显增大的原因之一。降水期间雷达回波的后向传播导致山东半岛西部地区出现暴雨、大暴雨和较强短时强降水。

3)切变线附近垂直上升运动深厚,850 hPa以下水汽通量辐合较强,为中小尺度系统活动提供了低层动力抬升条件和充沛的水汽;850 hPaθse在切变线及偏东风一侧存在暖舌,中心强度为352 K,对流层中低层存在较强对流不稳定,青岛对流有效位能为870.9 J·kg-1,0~6 km存在中等强度垂直风切变,为中小尺度发生、发展和维持提供了能量条件。另外,对流层中高层有弱冷空气活动,降温幅度1~2 ℃,对激发强对流天气也起到了一定作用。

4)850 hPa及其以下水汽通量辐合值≤-8×10-7g·cm-2·hPa-1·s-1的区域与暴雨落区基本吻合,垂直上升运动中心和水汽通量辐合中心越低越有利于出现强降水。