中国医疗队受援国选择机制研究*

聂 励

内容提要: 援外政策形成于特定环境下援助国与受援国关系的互动,把握援助国在受援国选择排序问题上的标准,有助于理解政策的内容与趋势。派遣医疗队作为中国对外援助的一种重要形式,外部推力、内部研判与结果反馈构成了医疗队受援国选择机制的三大关键单元。其中,外部推力决定了援助政策的总体方向,内部研判对派遣国家进行了初次筛选,而受援国的正负反馈为政策的选择与调整提供了依据。整体来看,中国医疗队在受援国问题上经历了有限选择、选择调适和选择优化三个阶段,形成了一套由繁入简、由简入繁的双面演化过程。未来中国医疗队派遣工作仍需处理好各类关系,助力中国援外信誉建设,打造人类卫生健康共同体。

派遣中国援外医疗队是新中国成立以来开展时间最长、涉及国家最多、成效最为显著的卫生援外项目。从1963年中国派遣第一支援外医疗队赴阿尔及利亚至今,已有3 万人次先后前往90 多个国家和地区进行医疗卫生服务工作。①该数据是笔者基于《中国的对外援助(2011)》白皮书、《中国的对外援助(2014)》白皮书、中国国家国际发展合作署官网、2020年《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书以及其他文献资料整理所得,详见本文第四部分。他们为增进中国与受援国人民情谊、加强中国与受援国友好合作、维护中国发展的良好国际环境发挥了不可替代的作用。派遣援外医疗队不仅是国际公认的人道主义行为,更是一个主权国家的外交行为,是公共卫生和对外政策共同作用的产物。对于援外医疗队的去向,即对受援者的选择,牵涉援助者多方面的考量,是主权国家开展援助前不可回避的问题。明确受援国选择的机制,有助于相关部门制定发展援助的国别方案,优化对外援助效果,从而更好地维护国家利益。因此,从政治学视角出发,寻求中国援外医疗队在选择派驻国家问题上的规律和经验,具有重要的理论和现实意义。

一、问题的提出

对外援助作为主权国家的对外行为,从一开始就被赋予多重内涵。首先,援助是一项人道主义行为,具有突出的道德属性;其次,作为主权国家对外政策的一种手段,援助被赋予了国际政治内涵;再次,对外援助伴随物品、资金和人力资源的跨国流动,又为其平添经济价值。正如美国政治学家汉斯·摩根索(Hans Morgen than)所言:“现代外交政策实践引入的那些看似真实的新现象里,没有一个比对外援助现象更难理解,更难采取行动。”①Hans Morgenthau, “A Political Theory of Foreign Aid,” The American Political Science Review, Vol.56, No.2, 1962, p.301.在外援过程中,援助国的动机、政策目标和利益的实现备受关注,而对这些问题的探讨,最终都会回归到“受援国选择标准”和“援助如何排序”的问题上。

中国是负责任的大国,长期为国际社会特别是广大发展中国家提供力所能及的援助,在全球减贫和改善民生事业上发挥了建设性作用。根据2014年《中国的对外援助》白皮书,中国对外援助的方式主要包括8 类,分别是:援建成套项目,提供一般物资,开展技术合作,开展人力资源开发合作,派遣援外医疗队,派遣志愿者,提供紧急人道主义援助以及减免受援国债务。②《中国对外援助(2014)》白皮书,2014年7月10日,中华人民共和国国务院新闻办公室官网,http://www.scio.gov.cn/zfbps/ndhf/2014/document/1375013/1375013.htm,访问日期:2021年1月25日。在这些援外方式中,派遣援外医疗队尤为特殊,表现为以下三点。第一,相较于项目开发和资金援助,医疗卫生服务很少对受援国经济和资源条件进行评估,更易被受援国民众感知与接触,在强调解决人类共同面临的贫富分化问题上,卫生援助在国际社会引发的争议最小。第二,与国际志愿者推行文化教育不同,派遣医疗队能有效避免受援国政府对意识形态渗透的担忧。医疗援助所具备的救死扶伤功能本无根本性的意识形态区分,背后代表的是一种可以跨越不同政治意识形态、社会文化价值的共同价值观。③刘国柱:《和平队与美国对第三世界外交的软实力》,载《浙江大学学报(人文社会科学版)》,2008年第1 期,第39 页。第三,派遣医疗队是中国援外项目中历时最长、覆盖国家最多、成效最显著的项目。党和国家领导人多次肯定“医疗队是中国在第三世界国家的各类活动中比较成功的一项”,评价医疗队是一种“花钱少、影响大、收效快”的对外援助方式。①蒋华杰: 《中国援非医疗队历史的再考察(1963—1983)——兼议国际援助的效果与可持续性问题》,载《外交评论》,2015年第4 期,第61 页。

中国于1963年派遣首支医疗队赴非洲国家阿尔及利亚,此后陆续有不同国家和地区获得中国医疗队的救助。50 多年来,中国援外医疗队的脚步从非洲大陆延伸到亚洲、大洋洲、欧洲和美洲,医治任务从早期外科、妇产科扩展到技术要求更高的脑科、慢性病治理和传染病防控。从派遣数量和驻留时长看,中国医疗队既出现过20 世纪70年代和2000年前后派遣数量的增长期,也经历了20 世纪80年代的平稳期。2020年全球新冠肺炎疫情暴发,中国组织的抗疫医疗专家组赴全球近40 个国家提供专业技术支援,其中有不少国家是首次接收中国的医疗队。此外,中国医疗队在各国驻留的时间长短不一,有的国家与中国医疗队维持了50 多年的合作。例如,中国自1964年开始向坦桑尼亚(最早是援助桑给巴尔)派遣医疗队,至今累计派出近30 批超过600 名医护人员。②《半个世纪的情谊与奉献——记中国援坦桑尼亚医疗队》,2018年8月18日,新华社,http://www.xinhuanet.com/2018-08/18/c_1123290357.htm,访问日期:2021年1月31日。也有一些国家接受援助不足一年就草草结束。由此产生的问题是:为什么不同时期派遣国家的类别、数量和驻留时间存在较大差异?中国医疗队援助国家选择的依据是什么,其发生调整和改变的动机是什么?中国援外医疗队的成就获得官方的肯定,其问题和不足也引起学界的探讨。多数研究并未重视中国援外医疗队国家选择机制的生成问题,而此问题对于探讨中国援外项目的可持续性和效应,进而寻求有关中国对外援助的规律极为重要。因此,本文试图回答以下问题:中国医疗队派遣的国家类型和数量,为何在不同时期呈现较大差异?影响受援国选择偏好的因素有哪些?它们如何促成了医疗队受援国选择机制的形成?

二、既有研究及不足

有关援外政策和理论的研究,学术界已有成果能够提供多种可借鉴的视角。众多学者在讨论影响援助分配的选择要素时,大体围绕以下三个角度进行分析。

第一,通过研究主权国家的援助动机或目标,进而分析其对受援国的选择偏好。阿尔贝托·阿莱西纳(Alberto Alesina)等学者基于对援助国项目分配模式的探讨,认为援助的方向不仅取决于受援国的经济资源禀赋和政治制度表现,还与援助国政治判断和战略考量相关。此外,援助对象的殖民历史和是否属于政治盟友关系也常常是西方大国的裁决指标。①Alberto Alesina, David Dollar, “Who Gives Foreign Aid to Whom and Why?” Journal of Economic Growth, Vol.5, No.1, 2000, pp.33-63.大卫·朗姆斯丹(D.Lamsdaine)认为,发达国家普遍从受援国殖民历史、民主地位和人均收入水平进行评估。②D Lumsadine, Moral Vision in International Politics: the Foreign Aid Regime, Princeton, Princeton University Press, 1993, p.3.中国学者李慎明指出,冷战后发达国家外援政策强调“民主政治”和“市场经济”制度等内容,可细化为“良好治理”“可持续发展”“保障人权”等具体条款。③周弘:《对外援助与国际关系》,中国社会科学出版社2002年版,第3 页。庞珣和王帅在整理对联合国大会投票和中美外援数据后,得出结论:近十多年中国外援动机是服务于中国经济高速发展的需要,因此,中国对能源丰富和对华贸易活跃的国家给予了更多的援助,但较少评估受援国国内政治情况,如政权意识形态、政体等。④庞珣、王帅:《中美对外援助的国际政治意义——以联合国大会投票为例》,载《中国社会科学》,2017年第3 期,第202 页。总体来看,上述研究均站在援助国立场,围绕受援国情况特征进行分析,具有简化特点。然而,单向度的研究难免存在逻辑链条单一的缺陷,容易造成对援助国内政与外交关系的割裂,因此,仅从受援国指标探讨援助选择问题较为片面。

第二,基于援助国与受援国之间的互动关系,从个案推导援助国的选择偏好。彼得·希瑞德(Peter Schraeder)等学者比较了瑞典、法国和日本在对外援助国家选择的差异,瑞典看重受援国进步思想和政权的发展情况,法国则与法语区国家互动较多,而日本要优先评估与受援国的经贸关系及其商业价值。⑤Peter Schraeder, Steven Hook and Bruce Taylor, “Clarifying the Foreign Aid Puzzle: A Comparison of American, Japanese, French, and Swedish Aid Flows,” World Politics, Vol.50, No.2, 1998, pp.294-323.埃里克·纽莫尔(Eric Neumayer)在研究阿拉伯国家多边援助体系时发现,经济欠发达的撒哈拉以南的非洲伊斯兰国家更容易获得阿拉伯国家的援助,而是否与以色列建交、在联合国大会上是否有投票权也是阿拉伯国家经常考虑的因素。⑥Eric Neumayer, “What Factors Determine the Allocation of Aid by Arab Countries and Multilateral Agencies?” The Journal of Development Studies, Vol.39, No.4, 2015, pp.134-147.阿克塞尔·德雷尔(Axel Dreher)结合定量分析,认为受援国的自然资源禀赋和政治制度特征更易受中国官方援助的重视。⑦Axel Dreher, Andreas Fuchs, “Rogue Aid? An Empirical Analysis of China’s Aid Allocation,” The Canadian Journal of Economics, Vol.48, No.3, 2015, pp.988-1023.持相同观点的还有雷切尔·维尔(Rachel Will)。他以中国体育场馆援建为切入点,认为中国援助标准取决于外交关系和受援国资源状况。①Rachel Will, “China’s Stadium Diplomacy,” World Policy Journal, Vol.29, No.2, 2012, pp.36-43.以德雷尔和维尔等为代表的学者,反映了近些年西方学界对中国援助偏好的潜在认知。通过对中国在亚非地区援助项目、资金的量化分析来推演中国援助对象的选择有一定合理性,但过于强调资源出口和经贸往来的突出作用,既忽视援助,特别是医疗卫生援助本身的道义性关怀,也弱化了中国外援政策中非经济因素的影响,导致部分结论有失偏颇。

第三,从国内政治与对外政策的关联出发,探讨该国援助行为的可能受制因素。张清敏分析了国际、国内环境连同一国意识形态和总体外交政策对援外工作的影响,这在新中国成立以来不同时期援外工作的变化中得到印证。②张清敏:《援助外交》,载《国际论坛》,2007年第6 期,第19—21 页;张清敏、杨黎泽:《中国外交转型与制度创新》,载《外交评论》,2017年第6 期,第27 页。卢静认为,承担国际责任是一国获得国际合法性和实现自身发展的需要,新中国在历史不同时期形成了不同的国际责任观,中国外交由此分为三个阶段。蒋华杰长期关注中国援非医疗队,认为1978年以前医疗队的派遣深受国内政治体制和意识形态的影响;改革开放以后,现代化发展与国家安全战略成为左右对非援助乃至整体对外援助发展的根源。③蒋华杰:《冷战时期中国对非洲国家的援助研究(1960—1978)》,华东师范大学博士学位论文,2014年;蒋华杰:《中国援非医疗队历史的再考察(1963—1983)——兼议国际援助的效果与可持续性问题》,载《外交评论》,2015年第4 期,第79—80 页;蒋华杰:《现代化、国家安全与对外援助——中国援非政策演变再思考(1970—1983)》,载《外交评论》,2019年第6 期,第153 页。美国学者黛博拉·布罗蒂加姆(Deborah Brautigam)认为,包括中国在内的国家提供援助的动机涵盖外交战略、商业利益和社会主义意识形态,而政治领导人在国际、国家和社会三重压力下对外援政策的框架进行设定,并将其作为对外政策工具的一种。④[美]黛博拉·布罗蒂加姆:《龙的礼物——中国在非洲的真实故事》,沈晓雷等译,社会科学文献出版社2012年版,第14—15 页。从国内政治影响外援政策的逻辑出发,有利于发现不同时期政策的阶段性变化。不过,上述研究未能继续探讨不同国内政治因素影响的大小,因此,涉及不同变量的相关性仍要得到进一步阐释。

总体而言,既有研究借助相关理论对主权国家的援助目标和动机,或对援助分配的过程和结果进行了丰富的讨论,但在援助选择的偏好上未形成共识,加之医疗队援外的特殊性与中国在不同时段援外选择的差异性,都加深了此问题的复杂程度。基于此,本文关注中国援外医疗队这一项目,结合影响对外政策要素的多个层次,分析中国医疗队受援国选择的影响因素和作用机制。

三、中国医疗队受援国选择机制的生成

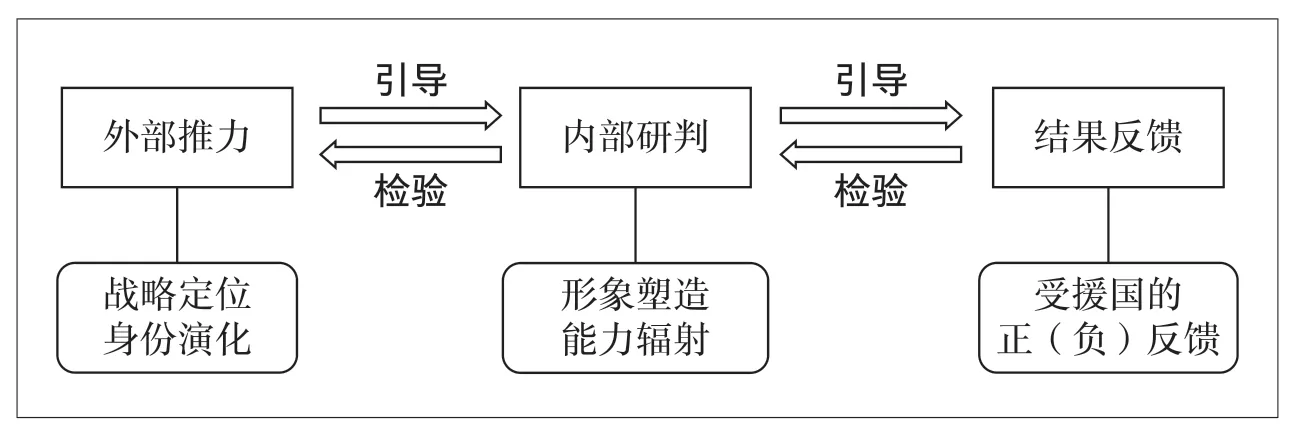

研究援外政策离不开对国际环境、国内政治和受援国国情的分析,找到不同因素对援外政策的作用范围和影响大小,是理解中国建立受援国选择机制的前提。中国援外医疗队项目的发展受医学、政治和文化等要素的推动,不过从某种程度看,援外医疗队首先是公共卫生外交的一种工具,其实质是一国对外政策的具体反映。因此,在讨论医疗队受援国选择机制问题上,本文采用“政治过程”论证结构,从外交决策行为的角度分析,通过“外部推力”“内部研判”和“结果反馈”这一线索进行论述(见图1)。

图1 中国医疗队受援国选择机制模式

作为医疗队受援国选择路径的第一环节,外部推力主要源于国际格局变动对一国在世界体系中地位的影响。新现实主义理论认为,国际体系的结构决定了国际成员之间的政治关系。①[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论》,阎学通等译,世界知识出版社2003年版,第87 页。一国在国际政治关系中的力量配置对本国国家战略(特别是整体安全战略)形成制约条件,同时对该国国家身份的建构产生重要影响,国际格局的变动推动国家身份认知演化。公共卫生外交与国家身份之间的关联取决于医疗卫生在对外政策中扮演的特殊作用,这种特殊性体现在两个方面:第一,卫生外交涉及国家间关系的诸多领域,既有常规的外交议题,也可能牵扯国家卫生商品贸易问题、医药技术知识产权问题、医疗救助的宗教文化以及生态环境问题等;②张笑一:《加拿大女权主义国际政策:成因、行为与特点》,载《国际论坛》,2020年第4 期,第93—94 页。第二,卫生外交重视谈判和沟通的作用,以人与人的关系作为改善国家间关系的切入点,彰显了卫生外交的和平属性。①张清敏:《新冠肺炎疫情与全球卫生外交》,载《当代世界》,2020年第4 期,第39 页。因此,基于国际格局制定的国家整体安全战略和国家身份定位,决定了公共卫生外交政策的走向,对中国医疗队受援国的选择产生实质性影响。

在第二环节,援助国从国家形象与国家能力两个维度出发,对受援国的选择进行了初次研判。国家形象定位源于国家身份的认知,决定了一国对自身承担国际义务和责任的看法。从援助国国家形象建构的角度出发,有别于部分学者对受援国政府意识形态、政体或经贸潜力因素的强调,这是立足于医疗援助、特别是援外医疗队项目的特殊性。与项目援建和金融扶持相比,医疗卫生援助一般远离物质利益和经济利益,其构成的利益交错与融合也不会带来道德上的劣势,加之医疗援助发生在医生与患者之间,外交行为下沉的特征也更易于得到受援国民众的感知与接触。道义现实主义认为,当一国实力达到主导国或崛起国水平时,道义的有无与水平高低对国家战略的效果(特别是建立国际规范的效果)具有重大影响。②阎学通:《道义现实主义的国际关系理论》,载《国际问题研究》,2014年第5 期,第102 页。当一国追求在国际上塑造道义身份形象时,就更愿意向外派遣医疗队,通过医疗卫生构筑起人文形象,进而形成积极的政治形象。在塑造国家形象的方式上,既可以从派遣援外医疗队的行为中生成,也可能通过医疗队使用的医药品种或医疗技术来实现。不过,如果单从一国国家身份认知溯源受援国选择机制,并不足以解决问题。国际政治经济学重视对国际公共产品的研究,对外援助作为一国向外提供公共产品的行为,其重要前提是该国具备一套“相对能力”,这种“相对能力”不仅包括经济实力,更需要医疗技术水平和医护人才的规范化培养为支撑。如果违背这一规律,医疗援助效果就会适得其反。

国家形象与国家能力作为内部研判的两个维度,直接决定了医疗队受援国选择的类别和援助的数量。内部研判是援助国国内政治与对外政策相互影响的过程,决策机构在形象塑造与能力辐射之间寻求利益平衡,进而形成结果反馈。结果反馈包含两个关键步骤。第一,输入环节。当援助资源及行动指向受援国,此时援助国的援助价值目标最能靠近受援国需求。第二,输出环节。受援国在接受援助行为后进行利益考量,生成援助效果的评估,帮助援助国形成对援助效果的新认知。这一环节可以解释,援助国在施行援助后并非一定会促成与受援国关系的加深。当受援国做出积极反馈时,援助国产生收益大于付出的认知,由此会继续为该国提供援助,并促成向更多国家提供援助的新意愿;当受援国不满于援助内容或因自身问题做出了消极反馈,援助国就会考虑收缩或终止对该国的援助。因此,受援国结果反馈在一定程度上影响到一国进行援助的二次分配和选择,并对新一轮受援国的选择具有借鉴和参考作用。

综上所述,医疗队受援国的选择过程从外部推力起步,引导内部研判的具体实操。内部研判初步确立受援对象后,接收受援国对援助行为的结果反馈,正、负反馈激励形成新的内部研判,并进一步检视是否适应外部推力下的国家对外政策目标,机制循环旨在综合做出最符合援助国国家利益的政策选择。

四、中国医疗队的受援国选择历程

中国向外派遣医疗队近60年,其受援国选择机制中的外部推力、内部研判与结果反馈在不同时期都有确切的指向。从援外医疗队的发展历程看,中国在选择受援国类别及数量上,不同时期存在差异和变动。根据这种变化,可将中国援外医疗队发展历程分为三个阶段。

(一)有限选择时期的中国医疗队派遣(1963—1978年)

从1963年中国成立第一支援外医疗队至1978年,是医疗队向外派驻发展的第一阶段。从外部推力看,20 世纪60年代冷战国际体系发生重大调整。一方面,中国与苏联由盟友变成敌人,苏联对中国直接构成威胁;而在中国台湾问题上,美国多次制造事端。“反帝反修”成为当时外交口号。另一方面,亚非拉民族解放运动助推许多新的国家成立。第二波民主化浪潮的掀起,为中国拓展外交空间创造了条件。因此,如何摆脱在国际地位中的孤立局面成为中国对外战略的重点。1963年9月28日,毛泽东在中共中央工作会议上提出:“我看中间地带有两个,一个是亚、非、拉,一个是欧洲……我们无论国内、国外,主要靠人民,不靠大国领袖,人民靠得住。”①《建国以来毛泽东军事文稿》(下卷),中央文献出版社2010年版,第196—197 页。1973年以后,中国重点推行“一条线”和“一大片”的国际反苏统一战线战略,国家安全战略发生根本性转变。②牛军:《冷战时代的中国战略决策》,世界知识出版社2019年版,第5 页。1974年2月22日,毛泽东在会见赞比亚总统卡达翁时提出关于三个世界划分的思想。毛泽东指出:“我看美国、苏联是第一世界。中间派,日本、欧洲、澳大利亚、加拿大,是第二世界。咱们是第三世界。”他号召“第三世界团结起来”。①《毛泽东外交文选》,中央文献出版社、世界知识出版社1994年版,第600 页。与国家安全战略调整相对应的是中国国家身份认知的强化。新中国成立后,我国推行“一边倒”的外交政策,坚定地倒向社会主义国家阵营。即便此后中苏交恶,中国仍然重视社会主义这一国家身份,并将自身与美、苏进行区分,以体现中国作为社会主义国家的精神面貌与道德风尚。在第三世界国家争取外交空间是贯穿“反帝反修”到“一条线”战略的重要手段。中国希望加强与亚非国家联系,宣传中国的社会主义制度。因此,向第三世界国家提供援助被摆在一个重要的位置上。

“两个中间地带”理论的确立,为20 世纪60年代中国拓展新的国际战略空间提供新的外交思路,而社会主义国家身份引导中国在国际社会树立无产阶级国际主义的形象。毛泽东认为,中国有义务对第三世界国家进行援助。他指出:“已经获得革命胜利的人民,应该援助正在争取解放的人民的斗争,这是我们的国际主义的义务。”②《建国以来毛泽东文稿》(第10 册),中央文献出版社1996年版,第339—349 页。中国援外医疗队作为与第三世界国家开展外交下的人文交流项目,被较早视作中国承担国际主义义务和责任的方式。阿尔及利亚在独立之前属于法国的殖民地。该国独立后,国内为数不多的法籍医生撤走,中国随即向阿尔及利亚伸出援手,于1963年4月派出援阿医疗队。1964年,老挝内战爆发,本着对周边局势的关注和对亲美势力的斗争,云南省派出医疗队赴老挝开展支援工作,老挝成为首个接收中国医疗队的亚洲国家。从1963年12月至1964年2月,周恩来和陈毅率团访问了埃及、阿尔及利亚、摩洛哥、突尼斯等非洲国家,向当地领导人传授中国发展与建设的经验,引导他们走中国的社会主义道路。“社会主义大国”身份认知和“无产阶级国际主义”国家形象的塑造,从根本上促进了中国对反殖、反帝国家的援助,第三世界国家成为中国医疗援助的首选。

早期中国派遣的医疗队队员是各省市专业实力较强的医护人员。例如,第一批赴阿尔及利亚的中国医疗队队员,大部分来自湖北、北京、天津和上海等医疗水平较高地区。③钱霜:《中国医疗援助外交——以湖北省援莱索托医疗队为例》,外交学院硕士学位论文,2017年,第28 页。中国医疗队在治疗过程中,鼓励采用和传授中医技艺,许多中草药可从受援国就地取材,并取得良好效果。针灸术是传统中医疗法,中国医生通过银针技术医治了阿尔及利亚国防部长的腿伤,令中国医疗队名气大增。①李安山:《中国援外医疗队的历史规模及其影响》,载《外交评论》,2009年第1 期,第33 页。不过,在中国国内医疗经费十分紧缺和西医技术发展缓慢的时期,大量向外派遣专业医护队并不具备可行性。为满足亚非地区日益增长的医疗援助请求,1965年“六二六”卫生工作指示下发后,具有时代符号象征的“赤脚医生”一度成为援外医疗队的主要人选。作为中国农村地区初级卫生保健人员,“赤脚医生”填补了医疗队数量的缺口,但在技能实操方面却大打折扣,此阶段的医疗队通常只执行规模小、成本低、周转快的外科、妇产科的医疗任务。

这一时期援外医疗队派遣的国家往往具备以下特征:美苏势力还未完全渗透,中国刚实现国家独立,需要极力争取。大量的医疗队向外派遣,一度成为形塑中国与第三世界国家关系的重要力量。从官方层面看,20 世纪60年代中国在非洲的援助,就是左右中非关系走向、确立中国在非洲影响力的关键因素。②蒋华杰:《现代化、国家安全与对外援助——中国援非政策演变再思考(1970—1983)》,载《外交评论》,2019年第6 期,第123 页。从人民角度看,派往海外的中国医生以勤奋好学、不畏艰苦的作风,为当地民众带去不同于“西方医生”的“东方医生”经验,赢得了当地医务工作者的好感。派遣医疗队在对外交往中地位如此之高,势必激励中国向更多国家提供医疗队,并且全部采用官方的无偿援助。不过,长期将援助视为与第三世界国家的外交方式的后果是,经济实力与援助规模严重不匹配,医疗队伍难以保质保量。赤脚医生所占比例之高,直接导致技术水平的下降,加上设备差、药品严重短缺等问题,医疗队事故率曾一度上升,引起部分受援国的不满。③蒋华杰:《中国援非医疗队历史的再考察(1963—1983)——兼议国际援助的效果与可持续性问题》,载《外交评论》,2015年第4 期,第64—65 页。1976年安哥拉内战后,少数非洲国家将中国与“帝国主义”“种族主义”对等,中国与这类国家关系恶化,援助活动遭受重大挫折。这是对“无偿援助是外交的有效方式”的一次打击。

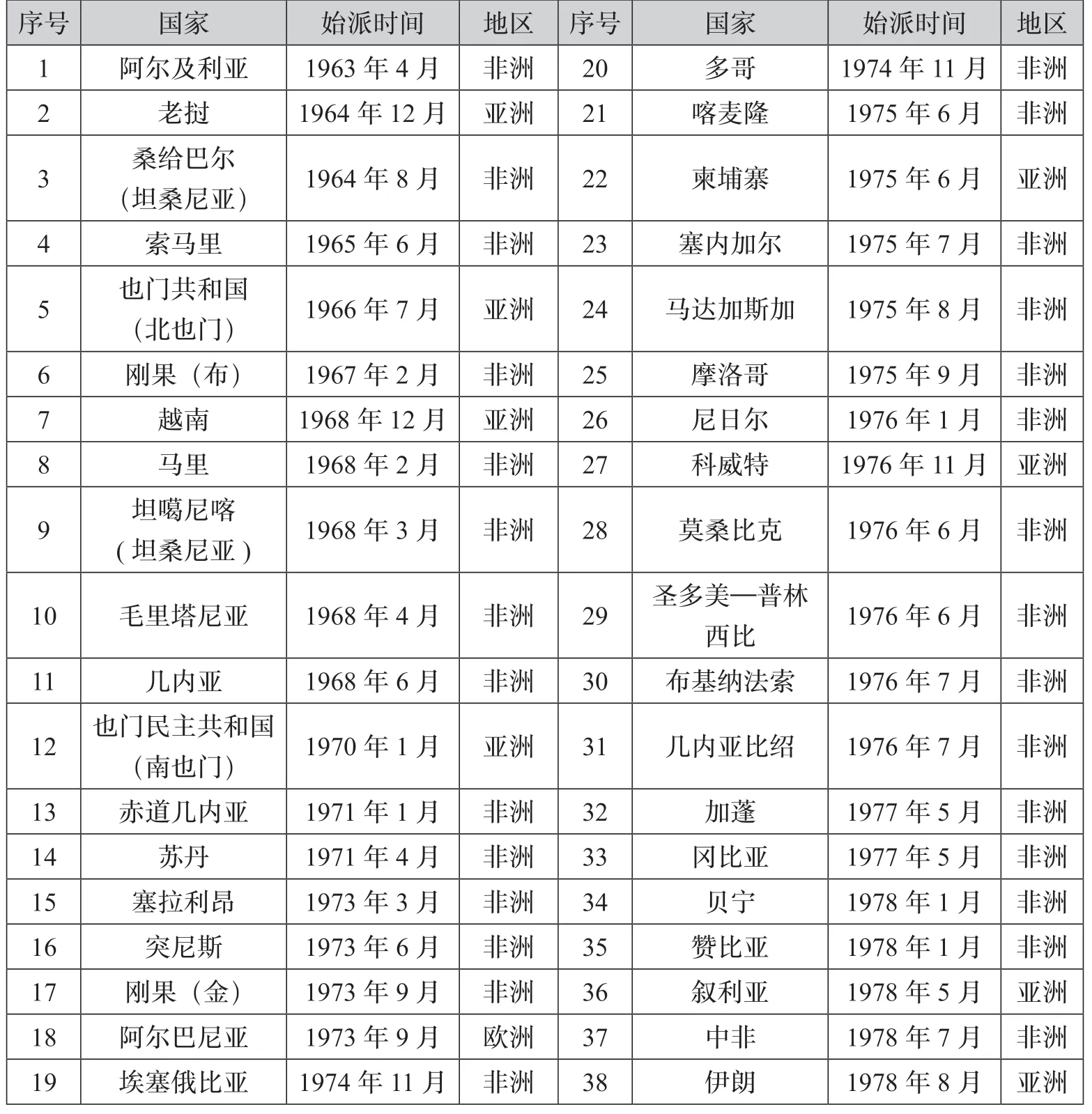

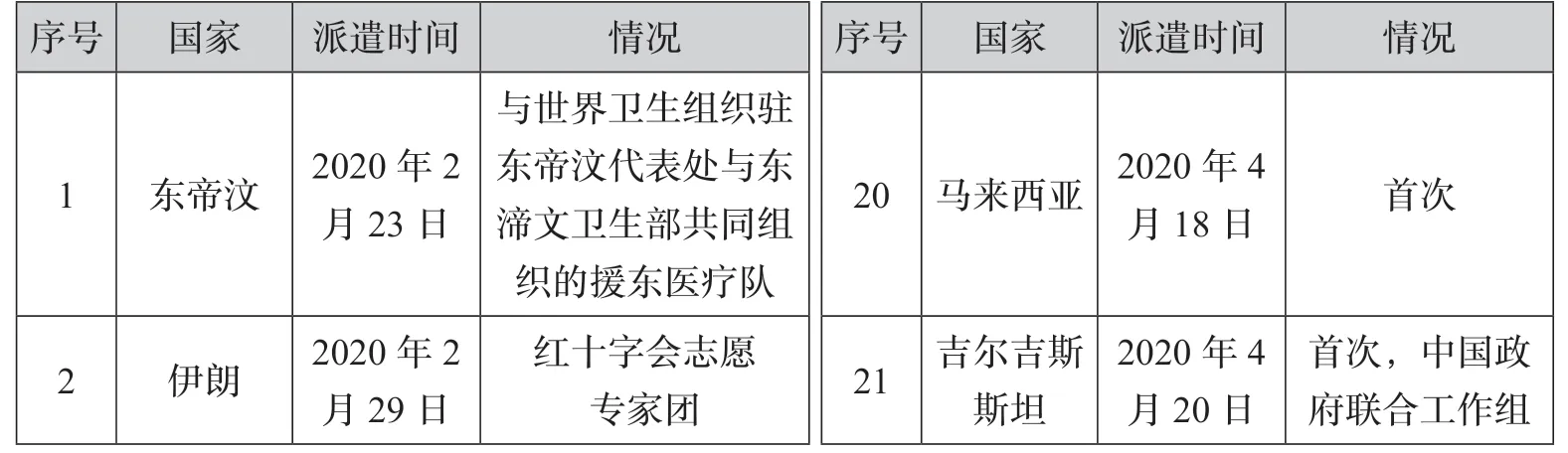

总体而言,1963年中国赴阿尔及利亚医疗队成立以来,援外医疗队派遣工作迅速迎来高潮。从1974年至1978年8月,超过20 个国家向中国申请派遣医疗队,医疗队派驻国家最多达到38 个(见表1)。这些国家全部是与中国建交、复交的“第三世界”国家(除了阿尔巴尼亚),均为亚洲和非洲国家。

表1 1963—1978年中国援外医疗队派遣国家情况表①此表格由笔者整理得到,参考资料包括:李安山研究成果《中国援外医疗队的历史规模及其影响》,国家卫健委(原卫生部)和各省市卫健委(原卫生厅)网站公开的文件等。

(二)选择调适时期的中国医疗队派遣(1979—2002年)

20 世纪70年代后期,全球冷战格局进入到转折阶段。一方面,苏联推行实力政策与美国争夺世界霸权,并积极在亚非地区进行军事干涉和扩张,苏联在非洲地区的强势进攻使中国在非洲外交目标受挫,援助效果甚微;另一方面,中美相互释放和解信号,越来越多的西方国家与中国实现关系正常化。基于中、美两国由“对抗”转为“缓和”的大背景,中国国家整体战略也尝试由“革命”向“发展”转变。党的十一届三中全会明确了现代化是国家的发展目标,这迅速成为党内共识。1979年3月,邓小平在理论务虚会议上指出:“社会主义现代化建设是最大的政治。”①《邓小平年谱(1975—1997年)》(上册),中央文献出版社2004年版,第500 页。国家整体战略的调整决定了新的对外政策方向确立。20 世纪80年代,中国与美国拉开距离,与苏联改善关系,按照和平共处五项原则发展全方位外交。与“独立自主,不结盟”对外政策对应的是国家身份认知的演化,即由“社会主义大国”身份转为对“发展中国家”身份。这一国家身份认知的前提是,承认中国在现代化起步之初是一个穷国。

外交方向的调整与国家身份认知的变化冲击了原有的援外政策。在资源配置和政策排序问题上,现代化建设与大规模援外工作出现了相互排斥的现象。1979年6月,卫生部、对外经济联络部和外交部组织召开了各省市卫生局和援外机构的座谈会,提出今后援外医疗队工作整改意见,商讨包括减少人员派驻、减少医护人员工作量、医疗队开销费由谁支付等问题。②陈金龙:《关于进一步改进援外医疗队工作的几点意见》,载《历史教学问题》,2018年第2 期,第136—137 页。同年10月,邓小平提出:“等到人均(收入)达到1000 美元的时候,我们的日子可能就比较好过了,就能花多一点力量来援助第三世界的穷国。”③《邓小平文选》(第2 卷),人民出版社2008年版,第194—195 页。这表明,革命外交之下“援助换政治”的思路正有意被强调务实的对外政策所取代,中国尝试向国际社会展现“新国际主义”的国家形象。“新国际主义”的中国国家形象包含以下两层涵义。第一,中国仍强调承担国际责任,援助第三世界国家首先是应尽的国际主义义务。因此,对亚非国家的医疗队派遣工作基本延续。第二,提倡援助要从自身的条件出发,从长计议,即结合中国经济社会发展水平,让援助与中国国内建设相协调、相促进。④罗建波: 《中国对外援助模式:理论、检验与世界意义》,载《国际论坛》,2020年第6 期,第43 页。基于这两点,中国医疗队工作出现相应调整,最突出的变化是医疗队规模的收缩,相继减少或撤出了部分花销大但援助效果不明显的国家;在援助方式上,取消队员工作中附加的政治任务,部分医疗费用由无偿转为与受援国共同分担。经济合作和共同发展作为这一时期对外工作的重心,同样辐射到援助领域。例如,卫生部尝试将经济政策是否良好列入援助分配的指标,对一些国家的中国医疗点进行了合并或改组。有的医疗队利用援外医疗平台,协助中国制药公司将中国生产的药品引入受援国市场,或者为中国医药器械企业与受援国合资建立的联合医疗公司搭桥引线,带动双边商贸。①王昱、刘培龙:《中国对外卫生援助的历程、挑战和对策》,载《中国国际战略评论》,2017年第1 期,第97 页。这些做法为医疗队援助在服务好现代化建设和维护国家安全之间寻找到一个较为合适的定位。

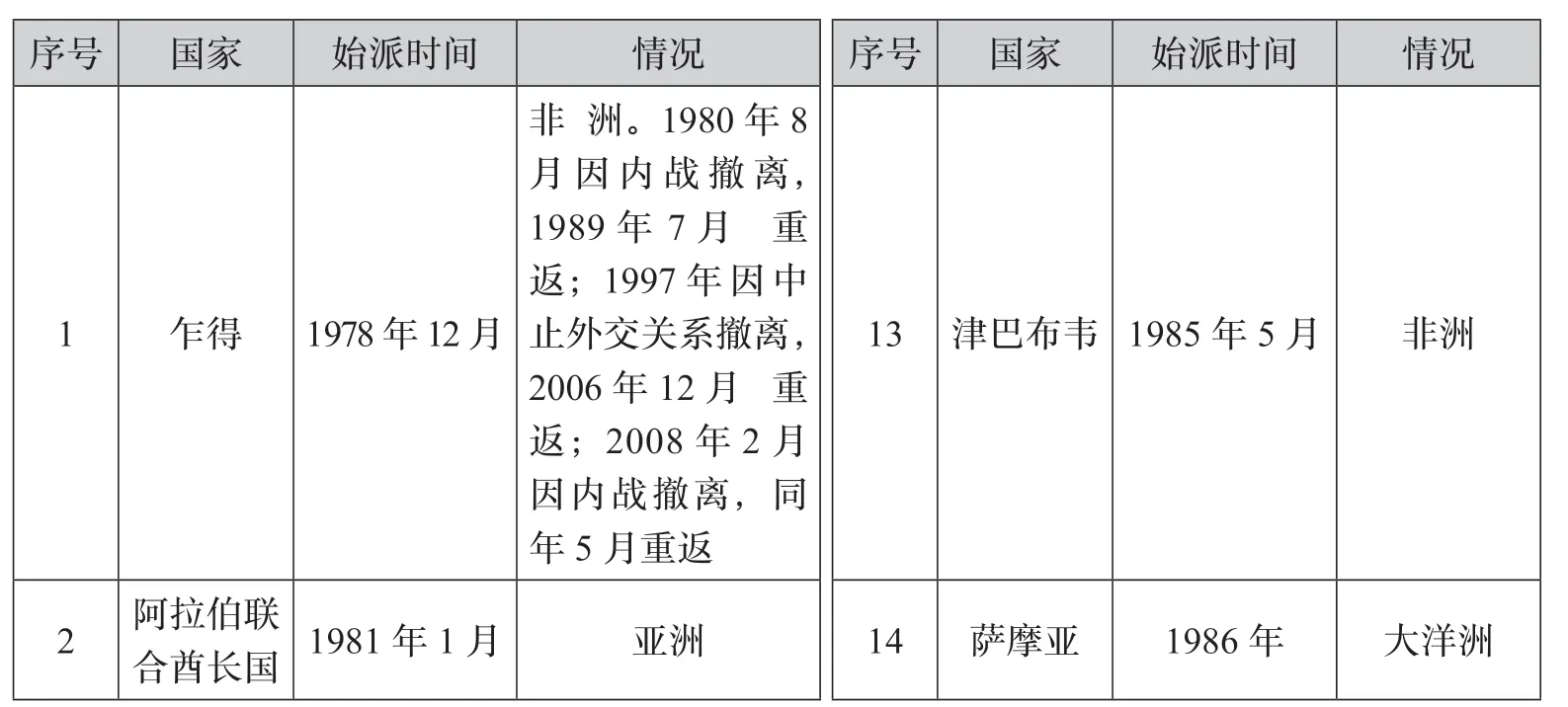

医疗援助改革的尝试是保障中国医疗队顺利运作的有益探索。与无偿援助相比,将医疗费用与受援国共同分担,使得器械药品质量和医护人员职业水平更有保证,反而增加了许多受援国政府的信任,甚至成为中国与部分未建交国家关系向好的契机。例如,1981年1月,中方向阿拉伯联合酋长国派遣首支医疗队;同年11月,两国建立正式外交关系。医疗队成为跨越两国国界和意识形态障碍的外交载体。而另一个重要的变化是,中国医疗队开始出现从受援国撤回的现象,主要原因是:中国与受援国外交关系中断,或受援国国内发生战乱等。

整体来看,1978年以后中国减少了医疗队派驻国家数量规模和批次,但也对不同国家经济发展水平和政府支付能力进行区分,避免“一刀切”。从1978年12月派出的援乍得中国医疗队起到2002年,中国援外医疗队派驻国家增加了24个,援助速度和规模较上一时期有所放缓,受援国除了传统亚非地区国家外,还首次增加了南美洲国家和大洋洲国家(见表2)。

表2 1978年12月—2002年中国援外医疗队派遣国家情况表②此表格由笔者整理得到。参考资料包括:李安山研究成果《中国援外医疗队的历史规模及其影响》,国家卫健委(原卫生部)和各省市卫健委(原卫生厅)网站公开的文件等。

(待续)

(续表)

(三)选择优化时期的中国医疗队派遣(2003年至今)

“后冷战”时代传统安全问题还未褪去,但次生灾害和非传统安全问题引发了国际社会的关注,全球难民问题、传染病大流行等突发性公共卫生问题对中国国家安全构成了新的威胁。非传统安全问题难以靠单个国家控制,既需要调动相关国家和国际组织参与的积极性,又要制定相应的国际规范,并进行权责分工,以应对非传统安全问题的全球性蔓延。由此带来的变化是,中国主动参与建立和维护国际政治经济新秩序,并将应对全球治理问题纳入对外政策具体工作中来。2000年以后,中国开始专注于作为一个崛起的大国身份,这反映在党和国家领导人对国际关系问题的阐释上:江泽民将中国处理国际关系的价值观归结为“诚信”;胡锦涛向世界各国提出中国致力于建设“和谐世界”的主张;党的十八大提出“人类命运共同体”理念,并欢迎各国搭乘中国发展的“快车”。对外援助成为中国作为崛起大国身份认知的重要行为。

和平发展的时代主题与崛起大国的身份认知,决定了中国以更强烈的国际责任感和更大担当意识,谋求树立“负责任大国”的形象。作为树立国家形象的重要载体,援助行为也发生相应变化。第一,中国参与国际或区域组织的势头增强,2000年中非合作论坛成立,2001年上海合作组织成立,2002年中国—东盟自由贸易区成立,高密度的区域间合作组织成立使中国对相关国家的援助更聚焦、更规范。以中国与非洲国家的合作为例,中非合作论坛成立后,健康卫生摆在了中非合作框架中的重要位置,这对非洲国家向中国申请医疗队援助,以及中国的医疗队管理运作提供规范化指引。第二,在合作应对国际公共危机成为主流的时代背景下,医疗援外工作不再局限于日常疾病的救治,而向受灾严重、缺乏卫生应对能力的国家派遣医疗队,成为21 世纪以来最突出的变化。2003年非典疫情是中国医疗队派遣工作的一次转折。一方面,中国在抗击非典的关键时期获得了国际社会的资金与技术援助,特别是与美国、日本医疗专家组开展了合作;①《国际社会对中国抗击非典给予理解、同情和援助》,2003年5月14日,中新网,http://www.chinanews.com/n/2003-05-14/26/303107.html,访问日期:2021年1月29日。另一方面,中国与东盟国家召开卫生部长会议和曼谷紧急峰会,牵头出资1000 万元设立非典防治专项基金,赢得了东盟国家的认可和拥护。②Yanzhong Huang, “Pursuing Health as Foreign Policy: The Case of China,” Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol.17, No.1, 2010, pp.119-120.这一阶段的许多医疗援外发生在突发灾害的紧急救援中,突破了过去医疗队长期、连续工作状态的固定模式,为受援国民众带来了更及时的帮助。从这点来看,中国在医疗援助选择中明显从援助国主观意愿向受援国客观需求转变;第三,将医疗队派遣工作延伸至未建交国家,政治关系在援助标准中的地位不断弱化。2010年,海地发生7.0 级大地震,中国迅速向联合国维和部队派遣医疗分队。③《中国医疗队在海地积极开展医疗救助受到高度评价》,2010年2月4日,中国政府网, http://www.gov.cn/jrzg/2010-02/04/content_1528073.htm,访问日期:2021年1月30日。在未建交国家海地进行伤病救治和传染病防控工作,展现新时期中国医疗队更强烈的国际责任感和担当意识。

促使医疗队朝向更大范围拓展的动力,还有中国参与全球治理能力增强的因素。2014年埃博拉病毒和2020年新冠肺炎疫情暴发后,中国向有关国家派遣了大规模医疗队援助,并率先开辟多条技术路线进行疫苗研发,脚步走在世界前列。特别是新冠病毒全球大流行之下,传统中医在合作抗疫中扮演了重要角色,对各国疫情的控制发挥关键性作用,提升了中国援助的价值。2020年5月18日,国家主席习近平在第73 届世界卫生大会开幕式上承诺:“中国新冠疫苗研发完成并投入使用后,将作为全球公共产品,为实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性作出中国贡献。”①《习近平在第73 届世界卫生大会视频会议开幕式上的致辞(全文)》,2020年5月18日,国务院官网,http://www.gov.cn/xinwen/2020-05/18/content_5512708.htm,访问日期:2021年1月30日。

治理能力的提升还表现为国内社会力量的动员和参与,一定程度上形塑了中国医疗队的分配方式和表现形式。一方面,中国加强海外领事保护工作,努力搭建华侨和旅居海外中国人的生命健康保障网。作为领保体系中的重要一环,中国医疗队的派遣加速向海外中国公民和中资机构集中的国家或地区倾斜。2017年中国派遣的首支援助巴基斯坦医疗队,不仅为当地民众开展疾病防控,也为参与瓜达尔港建设的中国工人提供医疗服务。②《中国首个援巴医疗队入驻巴基斯坦瓜达尔港》,2017年9月23日,新华社,http://m.xinhuanet.com/mil/2017-09/23/c_129710954.htm,访问日期,2021年2月1日。2020年新冠肺炎疫情期间,中国向海外派出医疗专家组,一项重要工作就是为当地华侨和中资机构人员提供防疫指导及救治。例如,中国首支赴英国联合工作专家组为在英的中国留学生、华侨华人、中资机构举办医学防护及心理健康专题讲座,并发放配套防控物资。③《刘晓明大使为圆满完成任务的山东省联合工作组送行》,2020年4月3日,中华人民共和国驻大不列颠及北爱尔兰联合王国大使馆网站, http://www.chinese-embassy.org.uk/chn/dsxx/dshd/t1765491.htm,访问日期:2021年2月1日。另一方面,医疗队队员构成日益多样,也将医疗队派遣到更多的国家。早期医疗队均为官方派遣,中国政府接到受援国申请后,由医疗队归口管理部门统一分配至各省区市,少部分由地方军区调派。2007年,中国援外青年志愿者塞舌尔项目在广东招募了5 名医护人员组成赴塞舌尔医疗队,标志着中国援外医疗队成员构成主体的扩充。④林洁、黄红英:《10 名青年志愿者远征塞舌尔》,载《中国青年报》,2007年1月26日第1 版。2017年,中国红十字基金会开设“丝路博爱基金”,用以资助“一带一路”沿线23 个国家和地区民众的疾病治疗,其资助组建的中国红十字援外医疗队先后开展了中巴急救走廊项目、“一带一路”大病患儿人道救助计划阿富汗行动、“一带一路”人道救助计划叙利亚、伊拉克行动等。⑤《中国红十字援外医疗队再赴阿富汗开展“一带一路”大病患儿人道救助行动》,2018年4月18日,新华社,http://www.xinhuanet.com/gongyi/2018-04/18/c_129852753.htm,访问日期:2021年1月29日。包括中国援外青年志愿者和中国红十字基金会在内的社会力量参与医疗援助,既能对政府各部门间援助人力缺口进行有益补充,也有利于淡化官方援助行为下的政治动员与宣传色彩,更为医疗队受援国选择拓展了新的方向。

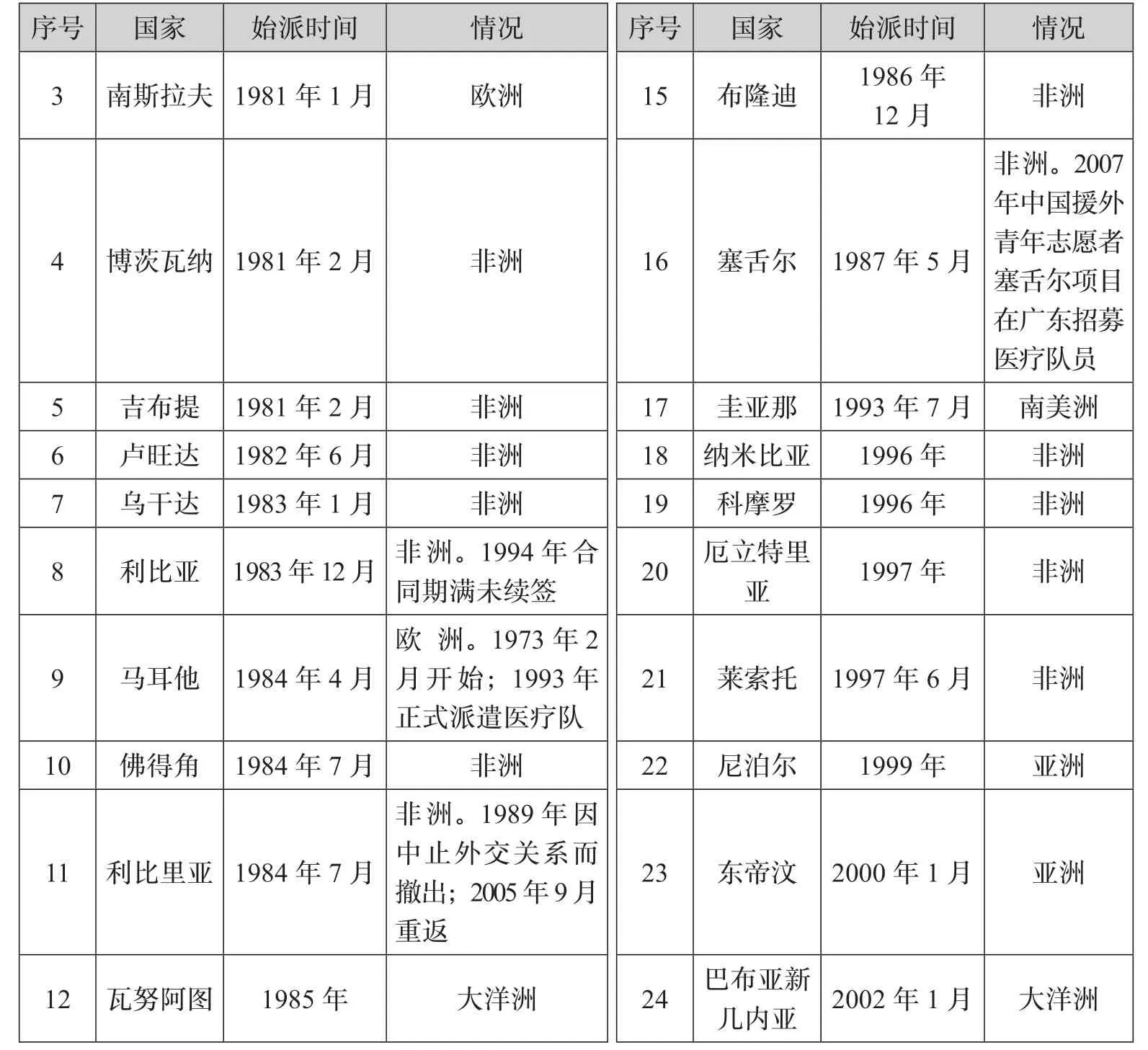

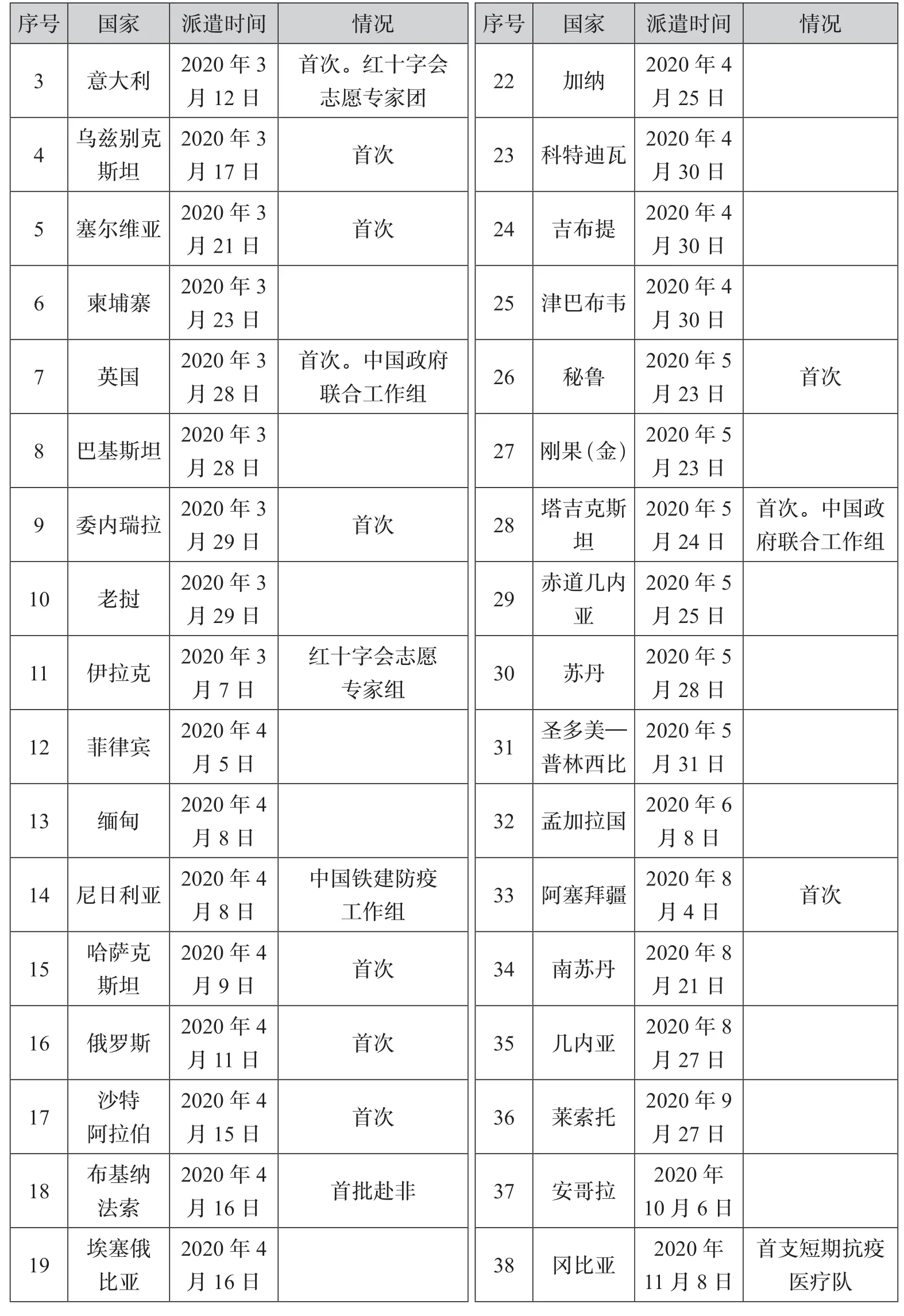

综合来看,中国医疗外援政策的第二次重大调整出现在2003年全球非典疫情之后,最显著的特征是:中国开始向突发性传染病国家和灾区派遣紧急医疗队。例如,2004年12月印度洋海啸爆发,中国医疗队赴泰国、印度尼西亚和斯里兰卡等国开展救援;①《中国医疗队和救援队深入印度洋海啸灾区进行救援》,2005年1月3日,中新网,http://www.chinanews.com/news/2004/2005-01-03/26/523913.shtml,访问日期:2021年2月3日。2008年,缅甸遭受热带风暴袭击,中国援缅医疗队接诊近3000 名灾民;②《中国援助缅甸医疗队出色完成任务凯旋回国》,2008年5月31日,中新网,http://www.chinanews.com/gn/news/2008/05-31/1268383.shtml,访问日期:2021年2月2日。2013年,菲律宾遭受超级台风“海燕”袭击,中国政府应急医疗队和中国红十字会抵达重灾区,对灾民展开医疗救助;③《中国医疗队开始在菲律宾重灾区进行医疗救助》,2013年11月24日,中国政府网,http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/24/content_2533624.htm,访问日期:2021年2月2日。2014年,埃博拉病毒在非洲大肆暴发,中国大规模派出医疗队执行抗埃任务。④《中国赴利比里亚医疗队打赢西非的“埃博拉阻击战”》, 2019年9月20日,中新网,http://www.chinanews.com/gn/2019/09-20/8960641.shtml,访问日期:2021年2月2日。2020年,新冠肺炎疫情是中国援外史上援助时间最集中、涉及范围最广的紧急人道主义行为。⑤《对外抗疫援助是新中国成立以来涉及范围最广的紧急人道主义行动》,2020年3月26日,中新网,http://www.chinanews.com/gn/2020/03-26/9138239.shtml,访问日期:2021年2月2日。截至2020年11月9日,中国已向38 个国家派出医疗专家组或政府联合工作组, 指导长期派驻在50 多个国家的援外医疗队开展疫情防控工作。⑥数据来源于《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书和中华人民共和国驻各国使领馆官方资料。疫情之下,中国医疗队的派遣呈现许多新的变化,如乌兹别克斯坦、塞尔维亚、委内瑞拉等十多个国家是首次接收中国医疗队援助,医疗队的派驻国家不仅包括发展中国家,更有意大利、俄罗斯、英国等发达国家,援助单位也由过去各省市调配延伸到各军区、企业和群团组织共同参与(见表3),由此产生的效果将对受援国高层乃至民众的对华认知产生重要改变。

表3 2020年中国向海外派遣的抗疫医疗专家组情况表⑦此表格由笔者整理得到。参考资料包括国家卫健委和各省市卫健委网站、中华人民共和国驻各国使领馆网站等。

(待续)

(续表)

五、结语与启示

从以国家战略制定和身份认知的推力出发,经由国家形象建构与能力基础相调适后形成内部研判,再通过受援国的正负结果反馈调整顺序,中国在不同时期对医疗队受援国总体选择标准展开了战略性排序,形成了一套完备的选择机制。从中国医疗队向外派遣的三个阶段看,医疗队受援国选择机制的演化实际经历了一个由繁入简、由简入繁的双面过程。由繁入简是指中国医疗队派遣的标准和要素简化,即由要求受援国特定意识形态价值观向共同价值观转变,从援助者主观意愿向与受援者客观需求相契合转变。由简入繁则指的是中国医疗队的援助功能逐步拓展、医疗队构成日益多样、援助国家类型趋于多元。

在长期双面发展的过程中,中国医疗队派遣工作也形成了区别于其他援助项目的特点:第一,中国医疗队在受援国选择问题上超越了国际政治的传统内涵,虽然承载着外交使命,但从援助对象看,受援国并非全部与中国建立外交关系,加之中国援外医疗队的派遣不附带政治条件,可以说,中国医疗队是最能体现道义式援助的行为;第二,中国医疗队的派遣与受援国经济发展水平条件无关,选择标准以相关国家自身的需求为前提,以全人类的健康利益为依据,因此,中国医疗队为诠释现代意义的全球卫生治理作出表率;第三,中国医疗队还是中国国家形象的塑造者,是中国文化的传递者,医疗队不仅向受援国民众传播中医药文化,推广中医技艺,更为海外中国公民提供必要领事保护。从这点上看,中国医疗队成为展示国家软实力的投射载体。当然,援外医疗队本质上仍是一国外交政策与卫生政策相互关联的产物,在今后援外医疗队的派遣中如何做到既维护中国国家利益,又符合国际惯例规范,需要我们在医疗援外问题上做进一步反思,对受援国选择机制不断进行调适和优化。

优化中国医疗队受援国选择机制,首先要处理好卫生问题与对外政策之间的关系。尽管中国医疗队在受援国选择上早已超越意识形态和敌我界限的划定,但在国家间政治关系亲疏远近的现实问题上,仍需综合长期效果,防止决策出现片面性和短视行为。人民是最终决定政府走向的基石,对于与中国建立友好关系的国家,中国要持续派遣医疗队;对于暂时对华抱以偏见态度的政权,中国更需要让医疗援助走在前列,促进民心相通。这不仅有助于受援国自下而上形成对华政策的激励,更能在“亲诚惠容”的外交理念中树立中国援外信誉。

其次,要进一步明晰中国援外医疗队的管理机构,完善运行制度。1963年至今,中国援外医疗队先后经由国家对外文化联络委员会、外交部、对外经济联络部、卫生部①卫生部于2013年改组为国家卫生和计划生育委员会,于2018年改组为国家卫生健康委员会。归口管理。从当今援外医疗队的管理机构看,处于核心地位的是国家卫健委,外交部和财政部则参与主要决策,有关省、区、市是组派医疗队的主体。②刘培龙、王昱:《中国对外卫生援助决策和管理机制的演变》,载《国际政治研究》,2015年第2 期,第65—67 页。值得注意的是,即使援外医疗队由国家卫健委管理,但其他形式的卫生援助仍由商务部负责。2018年4月,中华人民共和国国家国际发展合作署成立,商务部在机构成立中扮演了核心角色。由此引发的问题是,商务部关注经济利益和维护中资企业的特性,会在多大程度上影响中国外援的选择与管理。③Denghua Zhang, “China’s Foreign Aid and Trilateral Cooperation: Interest Calculations, International Engagement and Domestic Institutions,” China’s Growing Trilateral Aid Cooperation, Canberra, Australian National University Press, 2020, p.89.如果今后能明确中国医疗队的管理机构和法律规范框架,将更有利于医疗队运作的合法性与可持续性。

最后,要处理好保证援助效果与尊重受援国自主发展之间的矛盾。当今,中国医疗队对外援助始终是以受援国自身的意愿为前提,医疗任务的设计多以受援国主动提出的诉求为基础,兼顾提高受援国自身的治理能力。但在实际运行过程中,国外民众对中国医疗队“污名化”的情况偶有发生。例如,2020年新冠肺炎疫情暴发后,少数西方媒体在无视科学规律的前提下指责中国“先生产病毒侵害欧洲,再冠冕堂皇派送医疗资源”的“救赎式支援”,以及意大利某地区提出“迫切希望中国医疗队集中接管ICU”的错误呼声。④唐梦琳:《意大利伦巴第大区:迫切希望中国医疗队接管ICU 病区》,2020年3月21日,凤凰网, https://news.ifeng.com/c/7v1Y15QlYRi,访问日期:2021年2月4日。这就要求中国政府做好派遣前的评估工作,与受援国政府一道制定派遣方案,合作应对公关危机。

作为中国对外援助中历时最长、效果最好的项目之一,中国援外医疗队赢得了世界各国政府和人民的高度赞扬。良好效果的取得离不开医疗队精湛的医术和高尚的医德,更与中国政府在受援国选择排序上合理周密的机制设置有关。面对世界百年未有之大变局,中国需要探索符合人类卫生健康共同体和可持续发展目标相结合的医疗援助选择机制。如何进一步让援助服务于人类健康福祉,如何更好地确保援助方案和计划符合国家发展目标和利益,需要中国相关人员进行持续性研究。

——来自中国对外援助的证据

——致敬赴援武汉的医疗队