北京地区地震时空分布特征研究

江 宜,殷 娜,2

(1.防灾科技学院,河北 三河 065201;2.河北省地震动力学重点实验室,河北 三河 065201)

0 引言

地震是指岩石断裂释放应变能产生的大地震动[1],是中国历史上造成人员伤亡和财产损失较严重的自然灾害之一,与旱、涝、蝗、疫构成中国历史自然灾害的主体。历史文献中对地震的记录是研究地震特征与发生规律的重要依据。中国历史上关于地震记载的资料详尽丰富,为历史地震研究提供重要史料。随着科学技术的进步,对地震的记录和研究日益深入。北京作为新中国的首都,历史上也是辽、金、元、明、清五代的国都,是全国的政治、经济、文化中心。据史料统计,历史上北京及周边地区曾发生过多次破坏性地震,对北京地区造成严重的损失。许多研究学者根据各种历史文献资料记载,从发震时间、震中位置、震级和震中烈度的角度研究北京历史地震的活动特征[2-8],为探讨该区历史地震的时空分布特征提供基础资料。由于历代对北京地区划定范围的不同,学者们对历史地震活动特征的研究并不系统。该文对历史文献资料进行整理和分析,结合北京及周边地区地震目录,对北京地区地震灾害的时空特征进行分析,为研究现今北京地区的地震活动规律提供参考资料。

1 北京地区概况

1.1 北京地区的划定

现代的北京地区是指北京市(115.7°~117.4°E,39.4°~41.6°N),是中华人民共和国的首都,是该文研究的地区。但在不同的历史时期,“北京”地区的含义不同,其所具备的行政功能和空间特性也不同。如,在清代,“北京”对应的是顺天府或京师地区,1679年的平谷-三河8级大地震,其震中位置位于今河北省三河市大厂县夏垫镇,该地区在清代属顺天府管辖,今天隶属河北省,不能被列为文章所述北京地区的地震。因此,在查阅历史资料的过程中,需要对“北京”区域范围进行区分。

契丹人938年进据燕云十六州,升幽州为幽都府,立为南京;元世祖忽必烈于元九年(1272年)在此建都;此后,明、清两代也将“北京”立为国都。“北京”地区的政治功能日益凸显,关于该地区的地震记录资料也日益增多。因此,列举辽、金、元、明、清及现代北京地区的行政区划进行参考(见第2页表1)。

表1 不同历史时期“北京”地区的行政区划[11]

1.2 北京地区地质概况

北京地区地处华北地堑的北缘及燕山沉降带的西部,位于太行山东侧,燕山以南,为燕山构造带与太行山山前断裂带的交汇带,大地构造上隶属于华北亚板块[9]。研究表明,北京北部和东北部地区为山区,主要出露前寒武系变质岩和燕山期花岗岩,中部和东南部地区为平原区,大部分被全新世松散沉积物覆盖,部分地区出露上更新世沉积岩[10]。

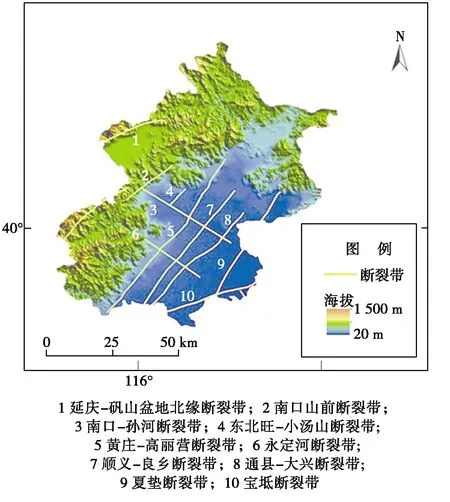

北京地区活动断裂以NE向(或NNE向)和NW向(或NNW向)为主,NE向(或NNE向)断裂自西向东依次为延庆-矾山盆地北缘断裂、南口山前断裂、黄庄-高丽营断裂、顺义-良乡断裂、通县-大兴断裂、东北旺-小汤山断裂、夏垫断裂、宝坻断裂;NW向(或NNW向)断裂包括南口-孙河断裂和永定河断裂(见第3页图1)。新生代以来,由于裂陷作用使华北平原区的地壳强烈拉张断陷,NE(或NNE)、NW向断裂极其发育,使该区形成了X型断块构造[12]。其在生成阶段上有先后,由于构造运动具有连带效应,某一方向的活动会引起另一方向的构造变动。这种复杂的地质构造把北京地区切割的支离破碎,极具不稳定性,在地质作用下,具有发生潜在中强地震的危险。

图1 北京地区断裂带图

2 数据来源与分析方法

该文研究的地震事件数据来源于《中国地震目录》[3]、《中国历史有感地震目录》[4]、《中国历史强震目录公元前23世纪-公元1911年》[5]、《北京地区地震史料》[6]、《北京历史地震资料汇编》[7]、《北京志地震志》[8]等。结合中国地震局台网中心的历史地震目录,通过筛选不同资料中北京地区的地震记录,得到较完整的M≥3.0地震记录共323条。对于历史地震目录,通过对史料的对比分析,增加地震事件35条。如,依据贺树德的研究[13],认为1626年5月30日的王恭厂大爆炸是由北京地区地震引起,在历史地震目录中无该地震的记录。整理出的地震记录中,有感地震(3.0≤M<4.5)299次,中强地震(4.5≤M<6.0)18次,强震(6.0≤M<7.0)6次,分别占地震总数的92.57%、5.57%和1.86%。运用VBA程序,将筛选出的地震目录转换为分析预报软件可使用的目录格式[14],通过MapSIS、ArcGIS软件对北京地区地震的时空分布进行分析研究。

3 空间分布特征

3.1 北京地区地震的空间特征

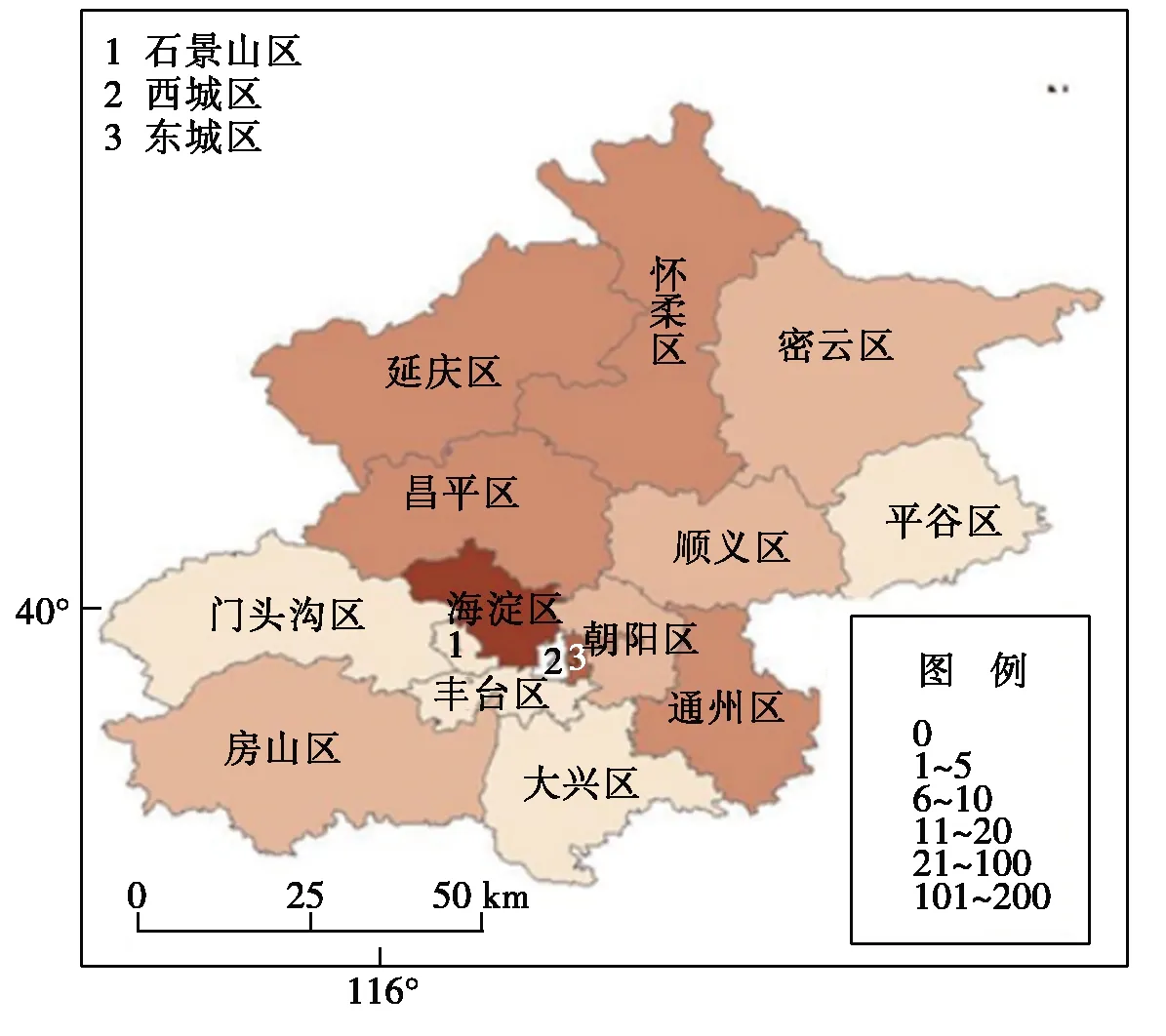

根据统计,北京地区M≥3.0地震分布在北京16个市辖区中的15个,各市辖区的地震发生频次从高到低依次为:海淀区180、东城区29、昌平区20、顺义区18、延庆区15、怀柔区12、通州区12、房山区9、密云区9、朝阳区7、门头沟区4、平谷区4、大兴区2、丰台区1、石景山区1、西城区0次。为直观反映北京各市辖区之间地震发生次数的对比关系,运用ArcMap10.7软件绘制自公元294年至2020年北京各市辖区M≥3.0地震次数分布图(见第3页图2)。可以看出,北京地区地震的空间分布范围广泛,各市辖区之间有较大差异,从西城区最低的0次到海淀区最高的180次,表现出北京地区地震在区域分布上的不均衡。

图2 北京各市辖区M≥3.0地震次数分布图

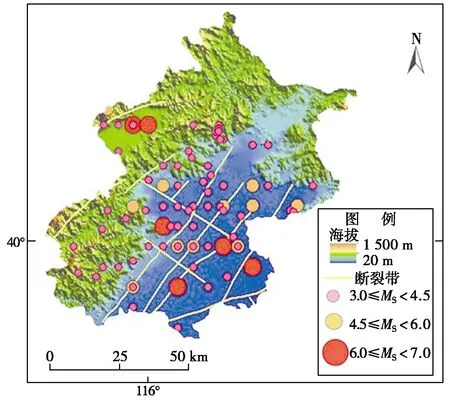

根据历史地震目录数据及历史地震资料筛选转化的地震目录数据,应用MapSIS绘制北京地区公元294年至2020年M≥3.0地震空间分布图(见图3)。可以看出,北京地区地震的空间分布主要集中在活动断裂的交界处,呈现一种丛集分布的地域特征。其中,在南口山前断裂带、黄庄-高丽营断裂带、顺义-良乡断裂带、大兴-通县断裂带和夏垫断裂带是地震的高发区域,M≥4.5地震大多发生在这些断裂带上。研究还表明,中强地震的震中位置通常和第四纪断陷盆地或地堑带有关[15]。北京地区恰好处于华北地区几大断裂带的结合部位,EW走向的阴山、燕山带和NE走向的山西地堑带、太行山山前断裂带、河北拗陷带在此汇合,为中强地震的集中发生提供构造因素。

图3 北京地区M≥3.0地震的空间分布图

3.2 北京地区各个时期地震的空间分布

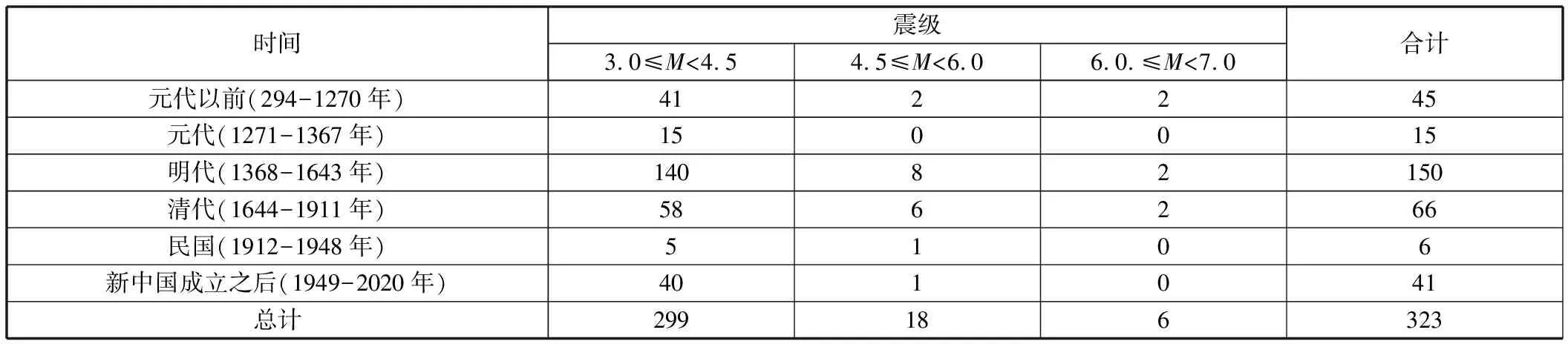

自元定都大都之前,北京地区一直都是王朝的边陲之地。金以北京地区为国都,时间较短(1153-1214年),元以前的文献资料关于北京地区地震的记载屈指可数。因此,将北京地区M≥3.0地震在时间上划分为六个时期,元代之前(294-1270年)、元代(1271-1367年)、明代(1368-1643年)、清代(1644-1911年)、民国(1912-1948年)、新中国成立之后(1949-2020年)。

根据历史地震目录数据及历史地震资料筛选转化的地震目录数据,分别绘制上述六个时期的地震分布图(见第4页图4)。通过对比得出,在明代、清代及新中国成立后的这三个时期,北京地区3级以上地震在空间分布上无明显差异,均集中在北京市中部地区,即北京凹陷区。有仪器记录以来,北京地区的M≥3.0地震多发生在中部地区及黄庄-高丽营断裂带西北缘附近,进一步证明北京中部地区是地震活跃区。

此外,由于地震造成的破坏受地质地形、人口密度等因素影响,因此,有的大地震震中虽不在北京地区,也会对该区造成极大影响。如,1679年平谷-三河8级大地震,震中位于河北省大厂县夏垫镇,造成北京地区衙署、民房、宫殿、寺庙、会馆严重破坏,倾房12 793间,坏房18 028间,压死人员485名。1976年唐山大地震共造成北京地区损坏房屋1 280万 m2,死亡198人。因此,在研究北京地区地震的空间分布上,还需对其周边地区的地震进行研究。

4 时间分布特征

4.1 北京地区地震的代际特点

根据上述六个时期的地震资料统计看出,在各个时期地震次数差异显著(见第5页表2)。其中,明代的M≥3.0地震次数最多,为150次,占总数的46.4%。

表2 北京地区M≥3.0地震统计

历史文献资料中对于北京地区地震的记载,与北京地区的政治功能和地区环境密不可分。自辽938年升幽州为幽都府之前,有关北京地区的地震记载有3次。金(1115-1234年)时期的记载全是在贞元元年(1153年)至贞祐二年(1214年)间,这一时期北京地区作为金朝首都,具有重要的政治地位。此后,直到元至元九年(1272年)迁都大都,在半个多世纪,北京地区处于动荡和战乱中,有关地震的记载是空白。明、清时期,北京作为国都且随着地方志书写的流行,关于地震的记载极为丰富。新中国成立后,以北京为中华人民共和国的首都,随着科学技术的进步,1966年在北京建设的中国第一个遥测地震台网投入使用[16],关于北京地区的地震记录也更为详细。

4.2 地震目录完整性检验与时间特征分析

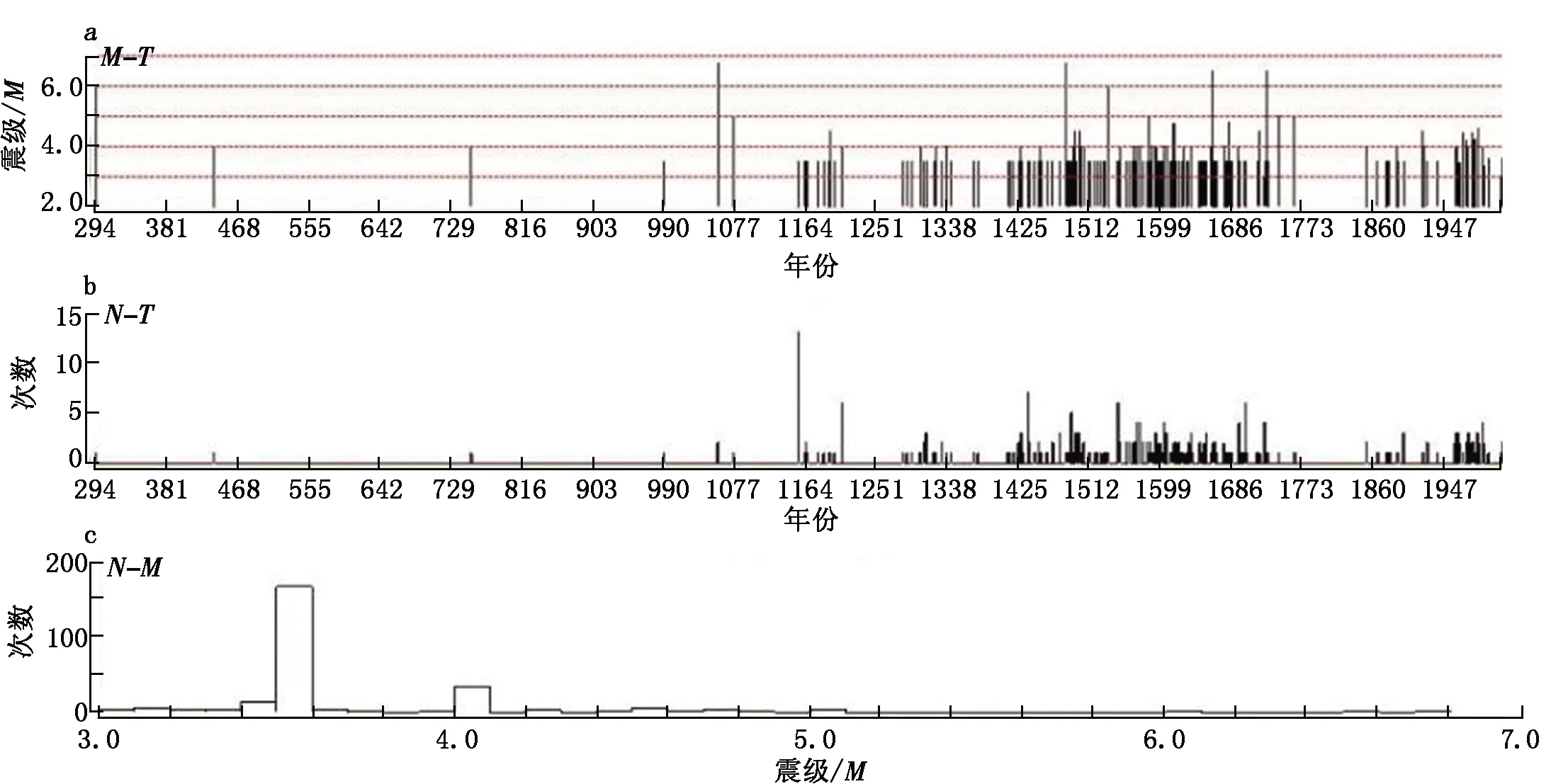

在搜集整理研究数据的过程中发现,北京地区地震记录出现的最早时间为公元294年,集中出现在公元1400年以后的时段,表明记录存在一定的不完整性。为保证研究的可靠性,对筛选出的地震目录完整性进行分析。采用该地震目录,应用MapSIS软件分别绘制出北京地区M≥3.0的M-T、N-T和N-M图。通过第5页图5a和5b可看出,北京地区在1400年后地震记录逐渐增多,至1600年达到一个峰值后逐渐减小,到1970年再次达到一个峰值。1400年后地震目录绘制的N-M图5c看出,M3.5地震数最高,3.0≤M<3.5地震数低于M3.5的,不符合G-R关系式的规律。3.5≤M<7.0分档的地震数总体呈指数衰减,基本符合G-R关系式的规律[17]。认为,北京地区自1400年以来的地震目录中,3.0≤M<3.5地震存在缺震,M≥3.5地震相对完整。

图5 北京地区M≥3.0地震M-T、T-N和N-M图

第6页图6是北京地区经过地震目录完整性分析后,筛选出的自公元1400年以来的地震目录数据,绘制M≥3.5地震M-T图和累计频度图。可以看出,这一时期的地震以频度可分为4个阶段:1413-1730年地震活动频繁,共发生M≥3.5地震190次;1731-1852年发生1次4级地震和2次5级地震,出现一个地震活动平静期;1853-1970年共发生23次M≥3.5地震;1971-2020年是一个较活跃时期,共发生15次M≥3.5地震。值得注意的是,强震全部分布在第一阶段,且呈现不均匀分布。由此可见,北京地区强震事件的次数少,不均匀的分布于各个阶段,整体上呈现出递减的趋势。

图6 北京地区M≥3.5地震M-T图和累计频度图

将上述北京地区地震活动时段与华北地区地震活动期[18]进行对比分析(见第6页表3),结合相关研究[15]表明,北京地区的地震活动主要发生在华北第三活动期中(1484-1730年),正是上述的第一阶段,北京地区自1400年以来M≥6.0地震全部发生在该时期;在第四活动期中(1815年至今),北京地区的地震活动强度相对减弱,最大地震活动水平为4.5级左右;北京地区地震活动的时间(第三阶段、第四阶段)相对晚于华北第四活动期。

表3 北京地震活动时段及华北地震活动期中的北京地震活动对比

5 结论与讨论

通过对北京地区地震的历史文献资料和现代地震记录数据的统计得出,在过去1 727年的时间里,共发生323次M≥3.0地震,以有感地震为主,强震发生的频率较低。各历史时期地震次数差异显著,一是由于不同历史时期北京地区地震活动性不同,主要发生在华北第三活动期中(1484-1730年);二是因不同历史时期北京地区的政治功能和地区环境的变化,导致部分地震记录的空白与缺失;三是随着科学技术的进步和地震监测能力的提高,记录到的地震数据更加详实。

在空间分布上,北京地区地震的分布较为集中,绝大多数地震位于北京地区中部等构造环境较复杂的区域,对北京地区造成的破坏较大;其次,北京地区受其邻区强震的波及较严重,如,1679年的平谷-三河地震和1976年唐山大地震,对北京地区造成的破坏较严重。

相关文献表明,北京市也列于地震重点监视防御城市之首[19]。虽然,近三百年未发生M≥6.0地震,随着地震活动的活跃,其潜在危险依然存在。因此,通过对北京地区历史地震的研究,可为该地区的地震区位分析、地震预测或未来防震抗震工作提供参考借鉴。