基于水足迹和LMDI的江苏省农业用水变化驱动力研究

曾 雯,邱娅柳,操信春*

(1.河海大学 农业科学与工程学院,江苏 南京 210098;2.南京市高淳区水资源管理中心,江苏 南京 211300)

由于水资源短缺、水环境恶化和和社会发展引起的水资源需求增长,水资源可持续利用将成为进步的重要前提条件。作为我国的经济发达的粮食主产区,江苏省面临着严峻的水资源短缺问题。虽然非农产业发达,但是江苏省水资源利用结构仍然以农业用水为主,农业生产不仅利用了大量水资源,也会造成难以防控的面源污染。因此,科学评估全省历年农业用水并识别其在社会发展背景下的驱动力,对未来基于资源可持续利用和社会健康发展的水管理政策制定具重要的意义[1]。水足迹概念被认为是衡量农业用水最为全面的指标,并应用于解决严重缺水地区的水危机的研究[2-4]。水足迹能体现水资源消耗的类型及数量、污染量及污染类型的多维度用水,是科学地评价农业生产与水资源关系及其利用效率的重要工具。农业水足迹是在农业生产过程对水资源数量和质量的真实影响,可划分为分为蓝水、绿水和灰水足迹3个部分[5-6]。蓝水足迹为灌溉水消耗量,绿水足迹为降水资源消耗量,而灰水足迹为农业面源污染源造成的水资源污染量[7]。利用水足迹来评价区域农业用水已被受到越来越多的关注,其研究内容主要包括农作物水足迹量化、用水效率评价以及水足迹的驱动力或影响因素分析[8-11]。其中,基于水足迹的农业用水驱动力分析被认为可以为农业节水管理提供直接的依据,并在中国不同尺度上得到了实证研究。郭相平等[12]、龚严等[13]理利用通径分析方法分别对我国及江苏省主要农作物水足迹的影响因素进行了量化;湖南[14]、河北[15]、辽宁[16]、以及黑龙江[17]等省区主要作物水足迹的影响因素也受到关注。然而,以往的方法主要从自然条件和农业生产要素角度分析影响水足迹变化的驱动因素,很少从经济社会发展的角度展开研究。对数均分指数分解法(LMDI)是一种公认的较为精确的指数分解方法[18]。该方法具有深厚的理论基础和高适应性,且能和社会经济紧密结合[19]。当前该方法已被广泛应用于粮食生产[20]、CO2排放[21]、能源利用效率评价[22]等领域,对社会发展进程中的资源效率驱动分析具有明显的优势。为此,本文结合农业水足迹和灌溉特征,基于水足迹方法评价1999—2018年江苏省农业用水量,利用LMDI模型识别影响江苏省农业水足迹变化的驱动力及影响机制,旨在为提高水资源利用效率和实现区域水资源可持续利用策略的制定提供参考。

1 研究方法与数据来源

1.1 农业水足迹的计算

农业水足迹是一种衡量农业生产及消费对水资源造成的消耗及影响的综合评价指标。对特定的作物来说,农业水足迹可表示为灌溉水消耗量(CIW)、雨水消耗量(CRW)和灰水足迹(FGW)三部分之和。

FCW=CIW+CRW+FGW

(1)

式中:CIW是作物以田间蒸散的形式消耗的灌溉水量,也被称为蓝水足迹,m3;CRW是作物以田间蒸散的形式消耗的雨水量,也被称为绿水足迹,m3;FGW是由于农业排放引起的水资源非点源污染量,也被叫作农业灰水足迹,m3。

CIW=AI×(ETc-Pe)

(2)

CRW=A×Min(ETc,Pe)

(3)

式中:AI为灌溉面积,ha;ETc为作物所需水量,mm;Pe为有效降水量,mm;A为作物种植面积,ha。ETc由作物系数(Kc)和参考作物蒸散量(ET0)共同决定:

ETc=Kc×ET0

(4)

式中:Kc是作物系数,无量纲;ET0是参考作物蒸散量,mm,ET0可利用在CROPWAT模型中广泛使用的Penman-Monteith(P-M)公式进行计算。Pe可按照美国农业部土壤保持局推荐的方法进行计算[18]:

(5)

式中,P为每10 d的降水量,mm。

灰水足迹采用的计算方式如下:

FGW=(α×RA)/(cmax-cmin)

(6)

式中:α为淋滤径流分数,%;RA是单位面积农田的化学施用量,kg/hm2;Cmax是环境污染物最大可接受浓度,kg/m3;Cmin是天然水中的浓度,可假设为0 mg/L。

2.2 LMDI分解法

本文将常见的农作物分为水稻、小麦、玉米、油菜、水果和其他作物共6类,利用LMDI模型来分析影响江苏省农作物水足迹变化的关键指标,分解结果如下:

(7)

式中:FCW为农业水足迹,Gm3;AGDP为农业产值,亿元;P人为乡村人口数量,万人。

为了方便表示,将公式7简化为公式:

FCW=i×e×P人

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

式中:ΔWi、ΔWe和ΔWP分别为水足迹强度、经济发展水平和人口因素对农业水足迹变化作出的贡献值,Gm3;若贡献值为正,则表示水足迹强度、经济发展水平和人口因素的变化促进了农业水足迹数量的增加,起到了贡献作用,表现为增量效应,反之,可称为抑制作用。

2.3 数据来源

本文以江苏省为研究对象,选取1999—2018年的相关指标数据对江苏省农业水足迹及其驱动力进行分解分析。江苏省的灌溉效率来自于《江苏省水资源公报1999—2018》。作物种植面积、有效灌溉面积、施氮量、农业产值和乡村人口等数据均来源于《江苏统计年鉴》。生育期数据和Kc由中国农业科学院农田灌溉研究所提供。

3 结果与分析

3.1 江苏省农业水足迹变化分析

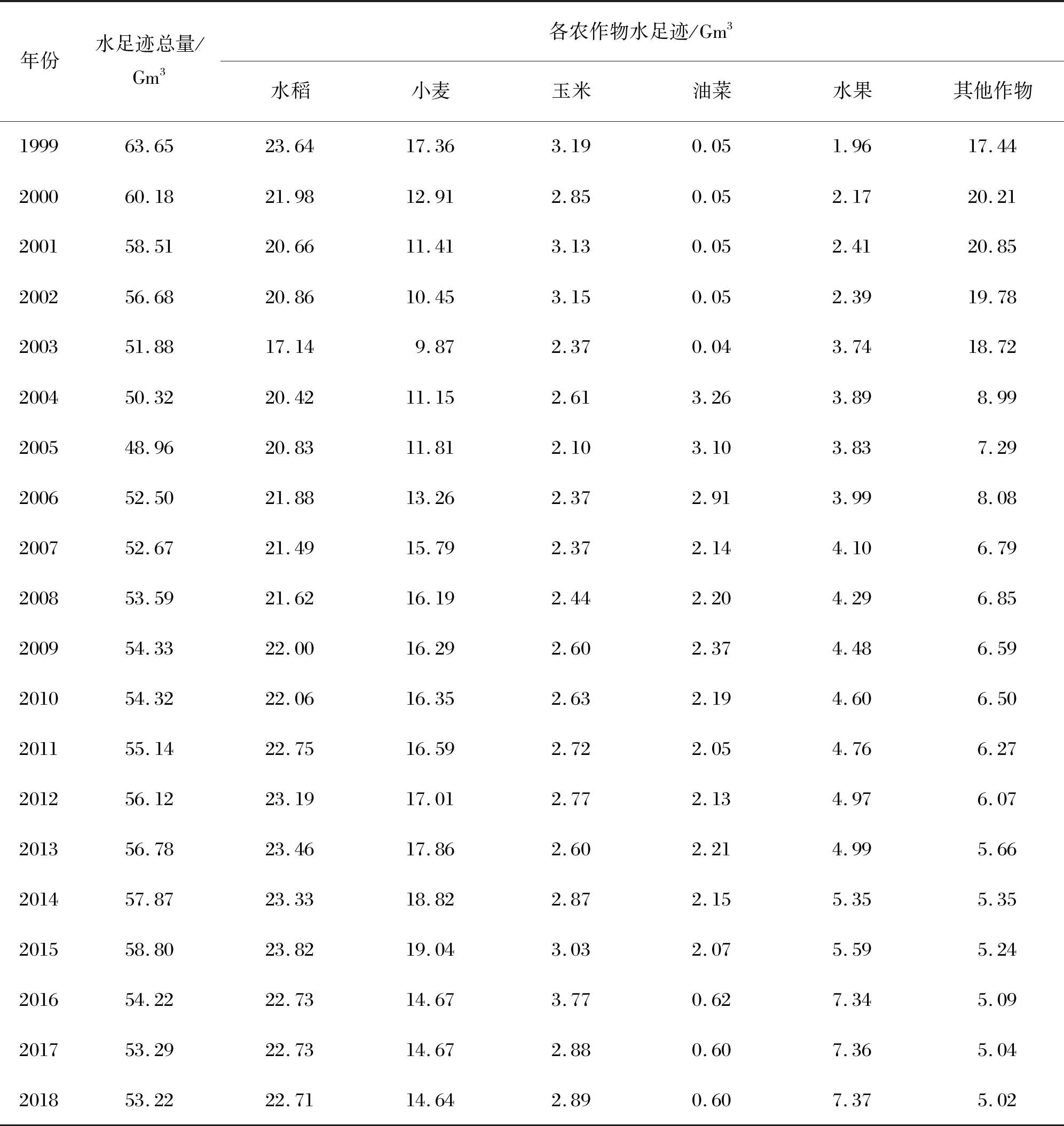

1999—2018年江苏省农业水足迹年均值为55.2 Gm3,20年间水足迹总量共降低了10.43 Gm3,说明水资源利用效率得到了提高。历年的水足迹总量及各作物水足迹列于表1。

由表1可知,水稻的水足迹是所有作物中最高的,约占农业总水足迹的40%。其次是小麦,历年水足迹平均值为14.81 Gm3。玉米、油菜和水果的水足迹较低,均不超过5 Gm3。为分析水足迹的变化特点及组成特征,图1给出了不同作物水足迹占总水足迹的百分比情况。

表1 1999—2018年作物水足迹与总水足迹

江苏省农业水足迹总量在研究期间呈现波动状态,变化过程可以分为3个阶段。第一阶段为1999—2005年,这一阶段总水足迹呈现明显的下降趋势,由1999年的最高值63.65 Gm3降至20年间的最低值48.96 Gm3,下降比列高达23%。这是由于“十五”期间,江苏省积极响应国家全面推进节水型社会建设的政策,变革水资源管理制度,加强农业节水技术的改造,推进节水型城市建设,有效地促进了江苏省农业用水量的减少。第二阶段为2005—2015年,农业用水总量虽呈现逐年上升的趋势,但年均增长率仅为1.02%,增长幅度较小。这期间总水足迹的变化主要是由小麦水足迹的变化引起的。由于中央持续重视粮食安全与粮食生产问题,小麦的种植面积从“十五”期间的历史低谷167万hm2逐步恢复到“十二五”期间的233万hm2,小麦种植规模的大幅度扩大是导致农业用水变化的主要因素。第三阶段为2015—2018年:农业总水足迹又呈现逐年降低的趋势,由于这期间小麦受天气及病虫草害等影响,其质量及产量的下降使得部分地区农户为追求经济效益调整种植结构,小麦的种植面积略有减少,小麦水足迹也随之下降。从图1中可以看出,水稻、玉米和油菜的种植规模较稳定,水足迹变化幅度微弱,对总水足迹分影响甚微。随着生活水平的提高和居民消费模式的改变,水果的需求量及高效益提高了农民的种植兴趣,因此水果的水足迹在20年间增长了近4倍。

图1 1999—2018年江苏省作物用水量占比变化趋势

3.2 江苏省农业水足迹驱动力的分解

3.2.1 驱动力因素变化趋势

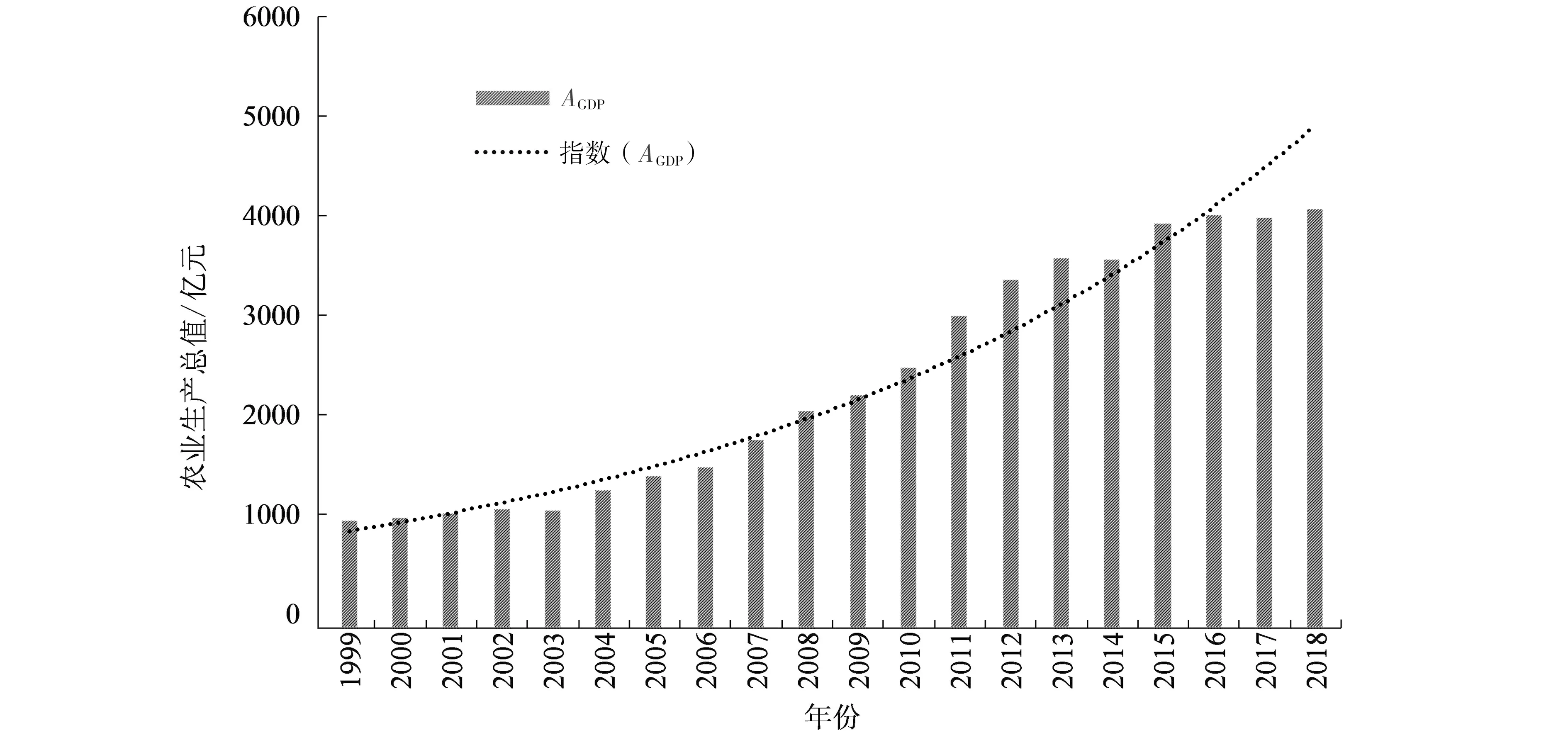

本文将水足迹强度、经济发展和人口数量确定为影响农业水足迹变化的驱动力因素,江苏省历年农业产值情况如图2所示。

由图2知,研究期间江苏省农业生产总值呈现局部小幅度波动、整体上升的趋势。农业产值由1999年的1 003.5亿元增长至2018年的4 141.7亿元,年均增长率高达7.78%,增长显著。江苏省始终坚持“三农”政策,在增强农业综合生产能力、调整农业种植结构、推进农村改革创新等方面均取得了显著的成效。农民持续增收,农村发展活力显著增强,为实现现代化农业奠定了坚实的基础。人口变动也是影响农业水足迹变化的一个主要因素,见图3。

图2 江苏省农业产值变化趋势

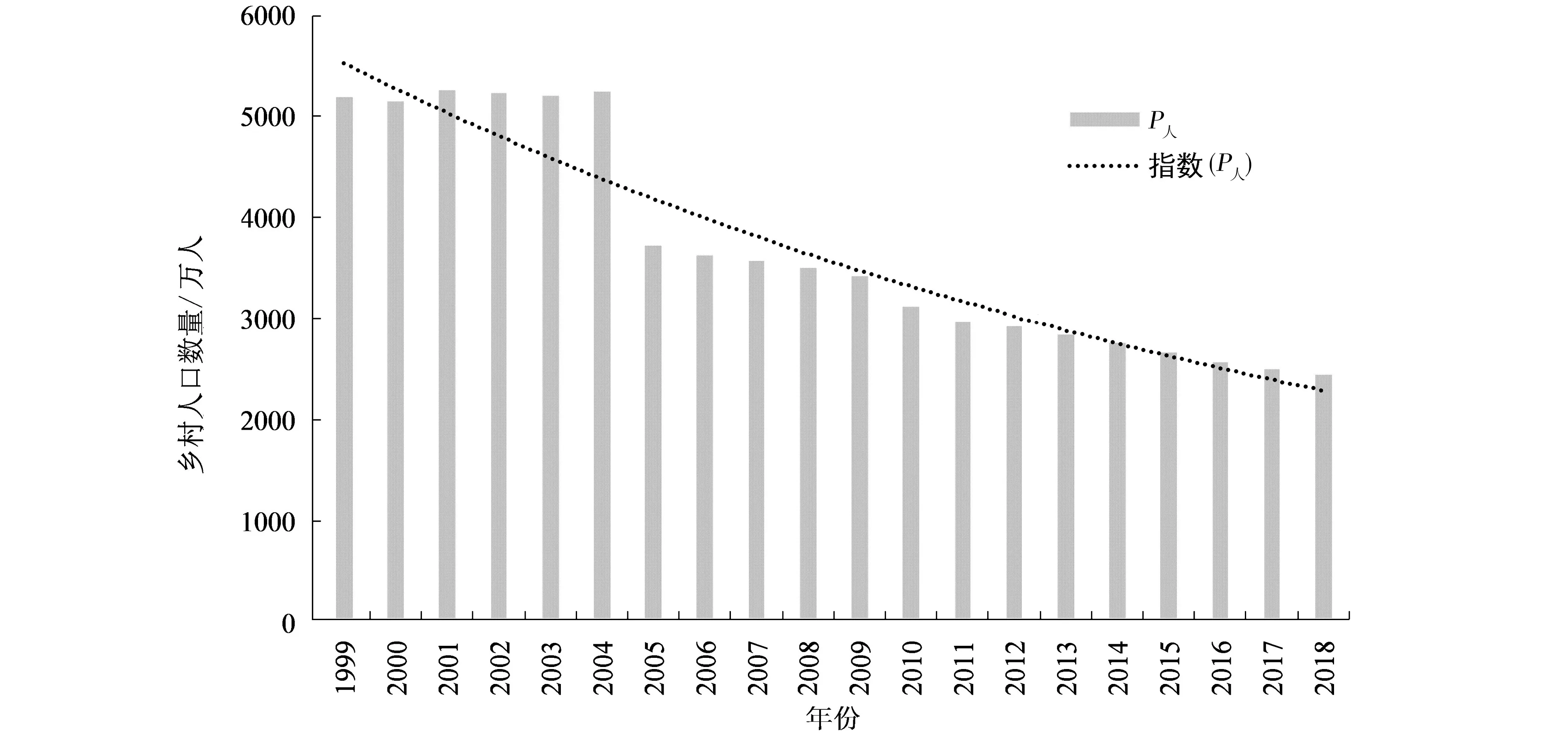

从图3中可以明显看出,江苏省乡村人口变化可分为两个阶段,第一阶段是1999—2004年:这一阶段内江苏省总人口约为7 400万,而乡村人口数量较稳定,均保持在5 200万人左右,占全省总人口的70%。此时的江苏省城镇化率仅为30%,处于较低的水平。第二阶段为2005—2018年:这一阶段内乡村人口从2005年的3 726万人降至2018年的2 447万人,始终保持稳定下降的趋势。2005年乡村人口占全省总人口的49.9%,首次低于50%,2018年江苏省城镇化率已达到69.6%,说明江苏省城镇化进程发展迅速,工业化进程的加快和“民工潮”的涌现促使乡村人口逐步向城镇转移,乡村人口比重持续下降,城镇化率稳步上升。

图3 江苏省乡村人口变化趋势

灌溉效率的提高是保证农田灌溉质量,促进农业增产增效的前提。灌溉效率可以直观地反映水资源利用的情况,1999—2018年江苏省灌溉效率的变化趋势如图4所示。

图4展示了20年间江苏省灌溉效率呈逐年上升的趋势且均保持在0.45以上,灌溉效率从1999年的0.48上升至2018年的0.61,年均增长率为1.27%。1999—2005年期间,灌溉效率增长速度较为缓慢,始终保持在0.5以下;自2005年开始,江苏大力推进节水型社会建设,在徐州、张家港、无锡和南通等多地建立节水试点城市,积极推广节水灌溉技术,加大科学投入,农田灌溉效率得到了大幅度的提高。

图4 江苏省灌溉效率变化趋势

3.2.2 基于LMDI的驱动力结果分析

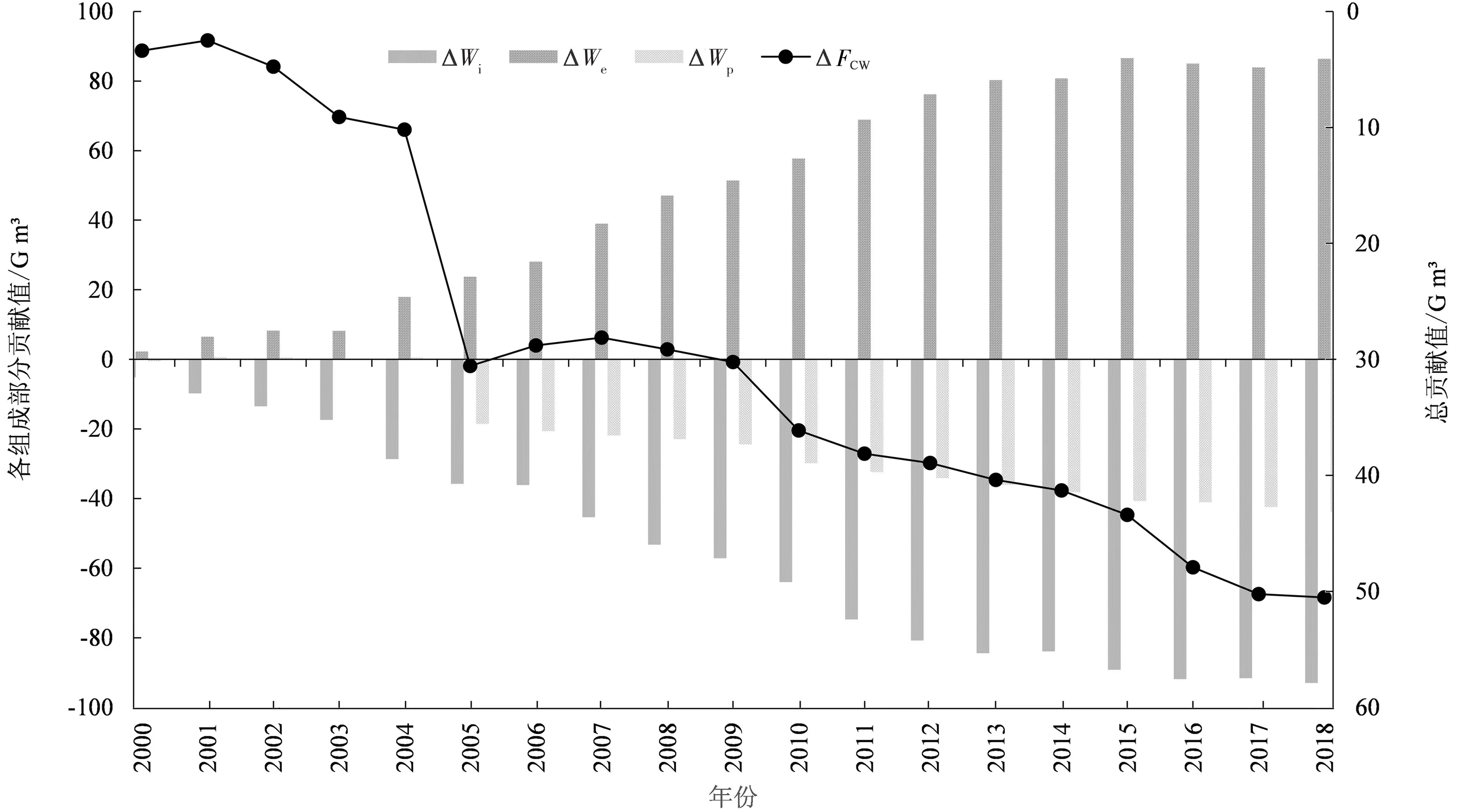

1999—2018年期间江苏省农业水足迹变化量(ΔFCW)均小于0,年均值为-29.67 Gm3,意味着农业水足迹是逐年降低的,总体来看,江苏省的水资源利用效率在不断提高。基于LMDI模型分解的各驱动因素变化情况如图5所示。

图5 1999—2018年江苏省农业水足迹变化驱动因子贡献值

如图5所示,ΔFCW呈现逐年下降的趋势,ΔWi、ΔWe和ΔWp对农业用水的作用效果均呈现逐渐增强的趋势。经济发展效应是贡献因素,而水足迹强度与人口规模是影响农业用水量的抑制因素。其中,经济发展效应和水足迹强度分别为作用效果最强的贡献因素和抑制因素。在研究期间,水足迹强度的贡献值共增加了-87.89 Gm3,增幅显著,年均增长率达26.56%,是所有因素中增长最快的因子,影响方式为负向驱动。经济发展效应的影响作用较水足迹强度稍小,年均增长率为26.27%,影响方式为正向驱动。经济发展与水足迹强度对农业用水造成的影响一般呈现出对立的状态。

以1999年为研究基准年,可将研究期间分为两个阶段,第一阶段为2000—2004年:从人口角度来看,这期间各驱动因素的贡献值均较小,尤其是人口因素的贡献值几乎可以忽略不计,农业水足迹的总贡献值仅表现为轻微的抑制作用。第二阶段为2005—2018年:2005年期间ΔFCW变化显著,由2004年的-10.18 Gm3变化为2005年的-30.56 Gm3。人口规模的变化是导致ΔFCW变化显著的主要原因。由图3可知,在计划生育政策和工业化进程加快的影响下,江苏省乡村人口骤减且城乡之间人口流动较大,这必然导致人口对农业水足迹的贡献值发生较大改变。自2005年开始,人口因素均表现为反向驱动效应,其抑制作用约为水足迹强度效应的一半。

从经济发展效应角度出发,研究期间,经济发展效应的贡献值从2000年的2.29增长至2018年的86.39,增长幅度高达3 672.5%,自2003年开始,经济发展效应的贡献值便稳定在80 Gm3以上。经济的快速发展必然带来农业生产技术的变革,从而大大提高了水资源利用效率。尽管工业化是促进经济发展的主导因素,但许多农民仍然高度依赖农业谋生,他们脱贫致富的愿望促进了农业的快速发展,极大地推动了农业用水量的增加。农业生产技术的提高带来了较高的经济效益,这促使了农民的生产积极性不断提高,农民们采取扩大农作物种植面积、调整农作物种植结构和提高灌溉效率等方式来增加收益,这势必会导致江苏农业水足迹的增加,也证实了经济发展效应的正驱动作用显著。

从水足迹强度来看,作为贡献值最大的反向驱动效应,水足迹强度越大,意味着创造单位GDP所需耗水量就越多。从图5可以看到,水足迹强度从1999年的-5.15 Gm3下降至2018年的-93.04 Gm3,呈不断下降的趋势,这表明1999—2018年期间水资源利用效率在不断提高,创造单位GDP所需水量越来越少。水资源利用效率的提高离不开相关政策的引导,江苏积极响应国家颁布的《全国节水规划纲要》、《城市节约用水管理办法》和《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》等条例,在推广节水灌溉系统、改善农业生产条件、增强农民节水意识、加大资金投入以及科学管理灌溉设施等方面有了长足的进步。

4 结论与建议

了解农业用水的驱动力对于政策制定至关重要,而分解分析是定量确定影响农业用水的预定因素变化的有效方法。本研究分析了1999—2018年江苏省农业水足迹的总体趋势,结合LMDI模型定量分析了影响农业用水的主要驱动因素及其内在关系,所得结论如下:

(1)1999—2018年期间,江苏省农业总水足迹呈现先下降后上升再下降的波动趋势,水稻的水足迹是所有作物中最大的,占比为40%;小麦水足迹的变化趋势与总水足迹具有相似性,小麦是影响总水足迹变化的最主要因素。

(2)江苏省GDP在全国一直位居前列,其研究期间的农业生产总值呈现局部小幅度波动、整体上升的趋势,年均增长率高达7.78%,增长十分迅速;江苏省城镇化进程发展迅速,城镇化率稳步上升;江苏省灌溉效率呈逐年上升的趋势且2018年已超过0.6,年均增长率为1.27%。

(3)基于 LMDI模型分析驱动力因素对江苏省农业用水的影响程度为:水足迹强度>经济发展>人口规模,水足迹强度和人口规模均为反向驱动力,经济发展是正向驱动力。水足迹强度与经济发展对农业水足迹变化的贡献值相差不大,呈现明显对立的状态,人口规模对水足迹变化的影响最小。1999—2018年,江苏省农业水足迹总变化值始终为负值且一直在减小,表明其水资源利用效率在不断提高,农业用水环境正在逐步好转。

江苏是中国第二经济大省,城镇化、人口、粮食需求的快速增长带来了极大的水资源压力。基于对1999—2018年江苏农业水足迹的计算及其变化驱动力的深入分析,政府决策者应遵循“最优原则”,因地制宜制定政策并实施合理的战略规划。从经济和技术角度出发,江苏省应将发展重心放在推广农业节水高新技术上来,农业节水高新技术包括精准农业技术、自动化管理技术及低水耗高产量的综合技术等,可有效减少农田蒸散发,增加作物产量,代表了21世纪节水农业发展方向,是实现节水农业和提高经济效益的基本保障。调整和优化种植结构,适当扩大耗水量小但经济效益较高的作物种植面积也是减缓农业水足迹增长,减小耗水量的有效途径。从水足迹强度出发,尽管江苏省水资源利用效率得到显著的提高,但部分地区仍存在渠道渗漏损失量大、大水漫灌浪费严重和地下水开采超量等问题。决策者们应完善节水灌溉基础设施建设,制定农业节水条例,加强农业用水管理,对浪费或污染水资源的行为进行相应的处罚,对农业节水带头者和贡献较大者给予一定奖励,做到奖惩结合。从人口角度出发,控制江苏省的人口增长速度,改善人口组成结构,提高农民节水意识,鼓励农民采用节水技术,建立农民参与和管理决策的民主管理机制,合理分配水资源并制定符合市场导向的水权制度,推进农业水价改革的实施,使得节水灌溉成为农民的自觉行动,这些措施均可以在一定程度上减缓水足迹的增长。由于相关数据的有限性,本文选取的农业水足迹的影响因素并不全面,在今后的研究中,驱动因素的多样性与空间差异分解值得进一步探究。