以形转思,用数学的眼光剖析数学问题

——以“倍的认识”单元教学为例

□陈 芳

“数学的眼光”可以看作是一个过程,一个先在真实的问题情境中“剥离”或“去掉”无关元素,再在剩下的有意义的数学元素间建立“联系”形成某种数量关系或空间形式的过程。要提升“数学的眼光”,学生需要有丰富的、聚焦于“数量关系和空间形式”的、在现实与数学之间进行思维切换的经历。

“形”具有形象、直观的特点,借助“形”理解“数”,理解“数量关系”,是学生学习数学的一种重要方法,这种方法在问题解决的过程中起着举足轻重的作用。引导学生依靠“形”的可视性、简明性、结构性,把现实世界中事物的数量和数量关系、图形和图形关系抽象为数学元素,就是在培养学生用数学的眼光剖析数学问题。

借助“形”开展教学符合小学生形象思维占主导地位的特点。让学生经历视觉表征抽象化的过程,符合小学生由具体形象思维到抽象逻辑思维的思维发展规律。同时,“形”更能帮助学生“看到”知识的结构,符合小学生高阶思维和创新思维发展的需求。

下面以人教版教材三年级上册“倍的认识”单元教学为例,探索借“形”辅“思”,培育学生“数学眼光”的有效路径。

一、教学实践与思考

(一)梳理教材,逐级抽象

研读教材不难发现,在“倍的认识”单元中,“形”的呈现样式丰富。教材先后呈现了实物图、形象图、线段图,呈现方式逐级进阶,让学生借助“形”的变化,经历从现实逐步抽象为数学的完整过程。

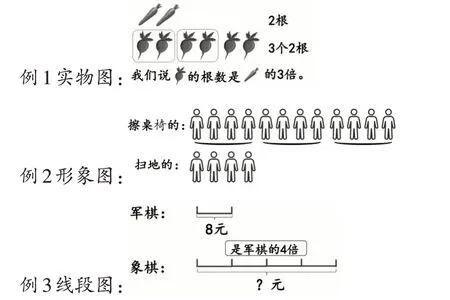

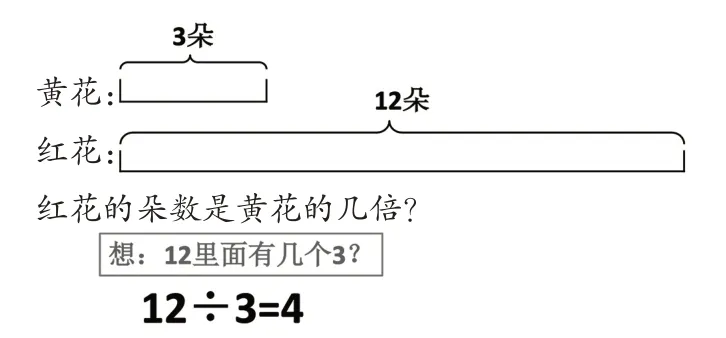

该单元共编排了3个例题。例1认识倍,例2解决“求一个数是另一个数的几倍”的问题,例3解决“求一个数的几倍是多少”的问题。所用的图形素材如图1。

图1

例1用生动形象的萝卜图引入教学。通过对萝卜的分类计数、圈图比较,把抽象的新知识“倍”与学生已经掌握的“几个几”建立联系,引导学生初步建立“倍”的概念。

例2呈现的是离散型的小人图。教材用趋于线段化排列的小人及下面的一条弧线,帮助学生逐步剥离真实情境,为学生发现“求一个数是另一个数的几倍”的数量关系搭建脚手架。

例3直接采用了线段图呈现方式。这是教材中第一次出现线段图,意在借助线段图让学生直观地发现“求一个数的几倍是多少”中隐含的数量关系。

教学中,教师要引导学生借助这些看得见的图,逐步从真实情境中抽象出相关的数学元素,让学生经历从具体到抽象的进阶,培育学生的数学眼光。

(二)自主表征,分析关系

每个学生的认知水平和领悟能力不同,因此他们有着不同的知识经验基础和思考习惯。在面对同样一个问题时,不同的学生常常会有不同的表征方式。

在教学“求一个数的几倍是多少”时,可以让学生尝试用图来表达自己对题目的理解。教师通过组织学生对各种图示进行讨论、分析、比较和优化,引领学生一步一步去掉问题情境中所有的“真实”,留下有意义的数学元素,通过建立这些元素之间的联系来分析数量关系。

【教学片段1】求一个数的几倍是多少

1.教师出示教材情境图,提出问题:从图中你得到了哪些数学信息?要解决什么问题?

学生读图后获取题意:军棋的价钱是8元,象棋的价钱是军棋的4倍。象棋的价钱是多少元?

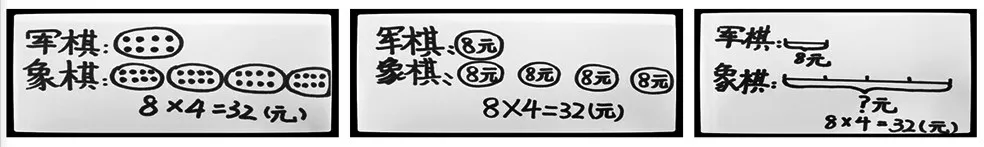

2.教师请学生用自己喜欢的方法表征题意。学生尝试表征。之后教师呈现学生作品(如图2)。

图2

3.互动交流。

(1)交流各自画的图是否正确表征了题意。

(2)比较实物图、符号图和线段图,沟通各种表征方法之间的不同点和相同点。

(3)引导学生理解数量关系:把军棋的价钱8元看作一份,象棋的价钱就是这样的4份,也就是4个8元,可以用乘法计算。

从点子图到符号图再到线段图,学生思维的数学化程度越来越高。他们在比较中逐步感受到线段图比实物图和符号图的抽象程度更高,概括度更大。如一条线段可以表示任何的实物,可以表示8元钱、8只乒乓球、8个人……一条线段也可以表示任意的数量,可以表示8元、800元、8000元……但无论用一条线段表示什么,表示多少,只要用它表示“1份”,用另一条线段表示“几份”,那么这两条线段之间的数量关系就是1和几之间的倍数关系。知道1份求几份就是求一个数的几倍是多少,也就是几个几是多少,用乘法计算。

经历多元的自主表征过程,有助于学生深入理解线段图的作用,在今后解决问题时能主动想到用线段图帮助理解题意,分析数量关系。借助“形”辅助“思”,学生的感知从模糊慢慢走向清晰,这一过程也就是培育数学眼光的过程。

(三)变式关联,建构模型

模型是一种表达形式,数学模型是对数学内容的高度抽象和概括,是对事物本质简练的表达。要建立倍的数学模型,需要学生不断地借助“形”的变式刻画数量关系,打通数学思维的通道。

【教学片段2】求一个数是另一个数的几倍

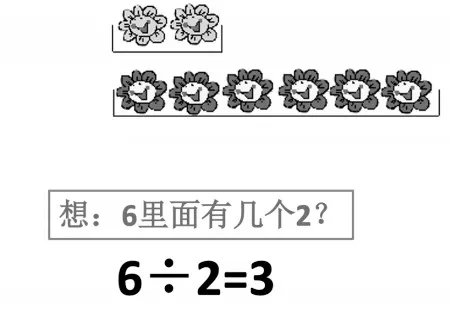

1.教师出示无数据有实物的线段图(如图3)。先引导学生独立思考后交流:“你是怎么想的?”然后结合图概括出:将“黄花”看作标准量,2朵为一份,求红花朵数是黄花的几倍,就是求“6朵里面有几个2朵”,用除法计算。

图3

2.教师呈现题目:将图3中的的红花图隐去变为数据“12朵”,问题不变(如图4)。依旧引导学生独立思考后交流:你是怎么想的?请学生概括出:将“黄花”看作标准量,2朵为1份,现在求的是“12里面有几个2”,还是用除法计算。

图4

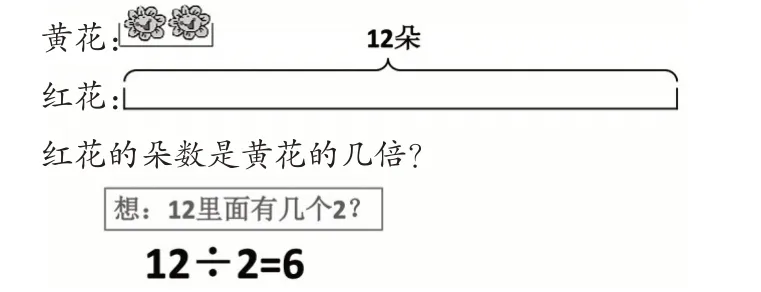

3.教师将实物全部隐去,变为图5。引导学生体会,现在图示表示的依旧是“求一个数里面有几个几”,仍然用除法计算。

图5

4.教师引导学生思考并交流“你发现了什么”,进而得出:不管标准量和比较量怎么变,求一个数是另一个数的几倍,就是“求一个数里面有几个几”,用除法计算。

在以上教学过程中,学生通过“变式”判断标准量,加深了对倍的认识,从除法角度建构了倍的概念。在动态演示改变“标准量”或“比较量”的过程中,学生可以看到图形某些部分发生的变化,从而更好地理解“一个数是另一个数的几倍”中,这个表示“率”的“几”发生变化,“倍”也随之改变。

【教学片段3】求一个数的几倍是多少

1.教师出示图6,请学生编一个数学问题。

图6

教师追问:“你怎么知道草莓的个数是苹果的3倍?”引导学生清晰地表达:以表示苹果的这条线段为1份,这样有3段就是3份。让学生了解这是一个隐藏信息。

2.学生列式:3×8=24(个)。教师引导交流:“你是怎么想的?”让学生认识到求草莓的个数,就是求3个8是多少。

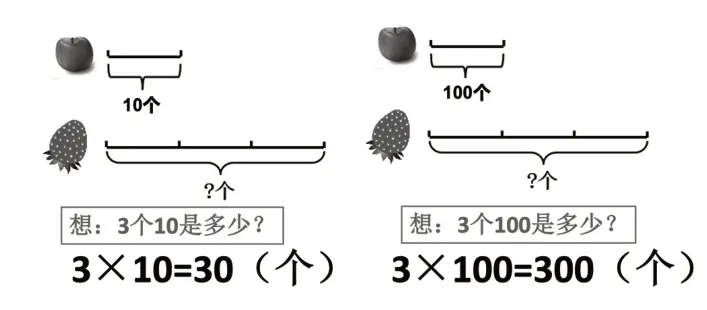

3.教师继续呈现题目:如果上面这条线段表示10个或者100个苹果,你还会求草莓的个数吗(如图7)?通过交流让学生进一步体会求一个数是另一个数的几倍,就是求几个几是多少。线段图表示的关系,符合乘法的意义。

图7

在教学“一个数的几倍是多少”时,教师通过询问“为什么求草莓的个数都是用乘法解决”,帮助学生从“形”中提取数学信息“3份”,进而明确题目表达的就是求一个数的3倍是多少。通过沟通乘法的意义,深入理解“求一个数的几倍”就是“求几个几是多少”。借助“形”的变式和题组对比练习,可以帮助学生理解数量关系,构建数学模型。

在建模的过程中,学生不断打破固有思维,发展创新思维,数学的眼光得到了培育。

二、教学感悟与剖析

“数学眼光”是一种素养,是数学教学中应追求的育人方向。

(一)借助“形”的可视性,引导学生用直观化的数学眼光感知世界

在“倍的认识”教学中,教师充分发挥了图示的作用。从实物图到形象图再到线段图,学生在图示的帮助下,经历了从形象到抽象的思维转换过程。取得了较好的教学效果。

其实,教材在正式呈现线段图前,已经呈现过丰富的线段图的“雏形”。如二年级上册“求比一个数多几的数是多少”中的长方条图,二年级下册“混合运算解决问题”中的色条图,等等。教材展示的是一个从实物到图形,逐步抽象、螺旋上升的过程,学生的思维也随之从形象到抽象不断进阶。教材在呈现线段图以后,依旧没有大量使用,而是交替使用实物图(碗图)、线段图、离散型的符号图等多种图形进行表征,给学生呈现一个抽象延时化的过程。经历这个过程,学生能更直观地感知数学问题,从而真正感悟到其中蕴含的数学知识本质。不同图示交替出现一段时间后,教材才逐步过渡到在解决问题中用线段图来分析数量关系。

这提示我们,借助“形”的可视性,能帮助学生去掉无关信息,化繁为简,用直观化的数学眼光去感知世界。但教学不能急于求成,学生的数学眼光是在一次一次经历中逐步发展的。

(二)借助“形”的简明性,启发学生用抽象化的数学眼光理解世界

在问题解决的过程中,不同思维层次学生的表征是不一样的。波利亚在“怎样解题表”中提出很多类似“画张图”“引入适当的符号”“你能不能重新叙述这个问题”“你能不能用不同的方法重新叙述它”这样的要求。将一个真实、复杂、模糊的数学问题转译成各种图形,可以帮助学生直观感知问题,透析关系实质,对比疑难问题,并在这一过程中积累一定的数学基本活动经验。

借助“形”的简明性,能帮助学生认识事物的属性及联系,探寻事物的本质及规律,学习用抽象化的数学眼光理解世界。

(三)借助“形”的结构性,培育学生用模型化的数学眼光洞察世界

线段图以其“形”的结构性辅助学生进行直观理解、直观想象、直观推理和直观分析。在建模的过程中,学生的数学思维得到了进阶式的提升与锻炼。借助“形”的结构性,可以帮助学生用“模型化”的数学眼光洞察世界。

实践表明,以形转思、以形促思,是让学生学会用数学的眼光剖析数学问题,促进其数学核心素养提升的有效手段。