湖北省土地质量地球化学调查进展与展望

杨 军, 项剑桥, 徐春燕, 李春诚, 闫加力, 郑金龙, 潘可亮

(1.湖北省地质科学研究院,湖北 武汉 430034; 2.湖北省地质局,湖北 武汉 430022)

土地是重要的自然资源,是包括地质、地貌、气候、水文、土壤、植被等多种自然要素在内的自然综合体,是生态环境的“根”。切实保护土地,特别是耕地是中国长期坚持的基本国策。随着经济社会发展和生态文明建设的推进,中国土地管理方式正从单纯的数量管理向保数量、保质量、保生态“三位一体”、保生产功能、保空间功能、保生态功能“三保并重”的模式转变,土地管理对科学技术的依赖越来越强,对全面掌握土地质量“底数”的需求越来越迫切。

土地的核心价值是质量,土地质量地球化学调查工作是以土壤地球化学测量为主要技术手段,辅以大气、水、农产品等多要素调查采样,通过分析测定土壤等多要素中有益元素、有害元素的含量,进而对土地的肥力质量、环境质量、健康质量进行评价,从而达到对土地全面“体检”,从源头上查清土地质量与生态风险隐患的目的。2014年,为落实湖北省委富硒土壤资源开发利用专题会议精神,更好地实施湖北省高标准基本农田建设规划,充分发挥地质工作优势和土壤资源优势,提升地质工作对经济社会发展的服务功能,由湖北省委省政府部署,湖北省自然资源厅和湖北省地质局共同组织实施了湖北省“金土地”工程高标准基本农田地球化学调查,湖北省土地质量地球化学调查工作全面启动。本文通过系统分析总结湖北省自2014年以来在土地质量地球化学评价方面的调查研究进展,提出其下步工作展望与建议,以期为继续推进湖北省土地质量地球化学评价工作提供科学依据。

1 工作背景

1.1 国内外现状

国外地球化学调查工作自20世纪70年代开始盛行,90年代由矿床勘查地球化学研究转向查明环境污染规模和成因、评估潜在风险的应用地球化学方向[1-2],关注的重点是矿山环境与矿业活动对环境污染的综合评估及修复技术的发展[3-6]。中国于20世纪70年代开始实施区域化探扫面计划,于90年代积极介入环境评价的研究[7-9]。中国环境地球化学监控网络的成果预测了中国东部、华南地区可能在不同时间段及不同地区爆发Al、As、Cd、Cu、Pb、Sb、Tl、U、Zn等不同元素的化学定时炸弹[10-11]。近几年湘江流域出现的区域性Cd、As等重金属土壤污染及部分作物重金属超标证实了上述预测。1999年,中国地质调查局以广州、武汉、成都三个地区作为开展1∶25万多目标区域地球化学系统调查前的试点区[12-14],此后在调查过程中开展了典型地区1∶5万土地质量地球化学评价试点,至此拉开了中国土地质量地球化学调查的序幕[15-18]。

1.2 湖北省工作部署

湖北省土地质量地球化学调查工作包括湖北省“金土地”工程高标准基本农田地球化学调查、恩施州全域土地质量地球化学评价暨土壤硒资源普查和洪湖市全域土地质量地球化学调查暨土壤硒资源普查。

湖北省“金土地”工程高标准基本农田地球化学调查由湖北省自然资源厅和湖北省地质局共同组织实施,自2014年启动以来,按乡镇行政区划分年度分期进行工作部署(表1)。恩施州全域土地质量地球化学评价暨土壤硒资源普查于2018年由恩施州委州政府组织实施,实现了恩施州8个县(市)土地质量地球化学调查全覆盖,调查面积为16 406 km2。洪湖市全域土地质量地球化学评价暨土壤硒资源普查于2018年由洪湖市委市政府和湖北省地质局共同组织实施,实现了洪湖市全域土地质量地球化学调查工作,调查面积为1 520 km2。

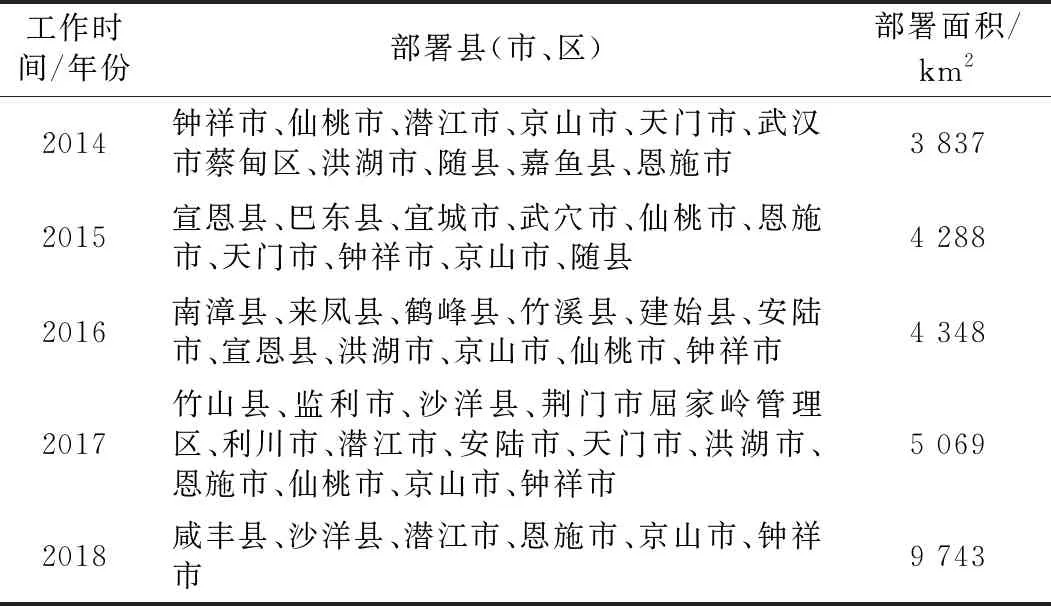

表1 湖北省“金土地”工程工作部署Table 1 Work arrangement of ‘Golden Land’ Project in Hubei Province

1.3 调查进展

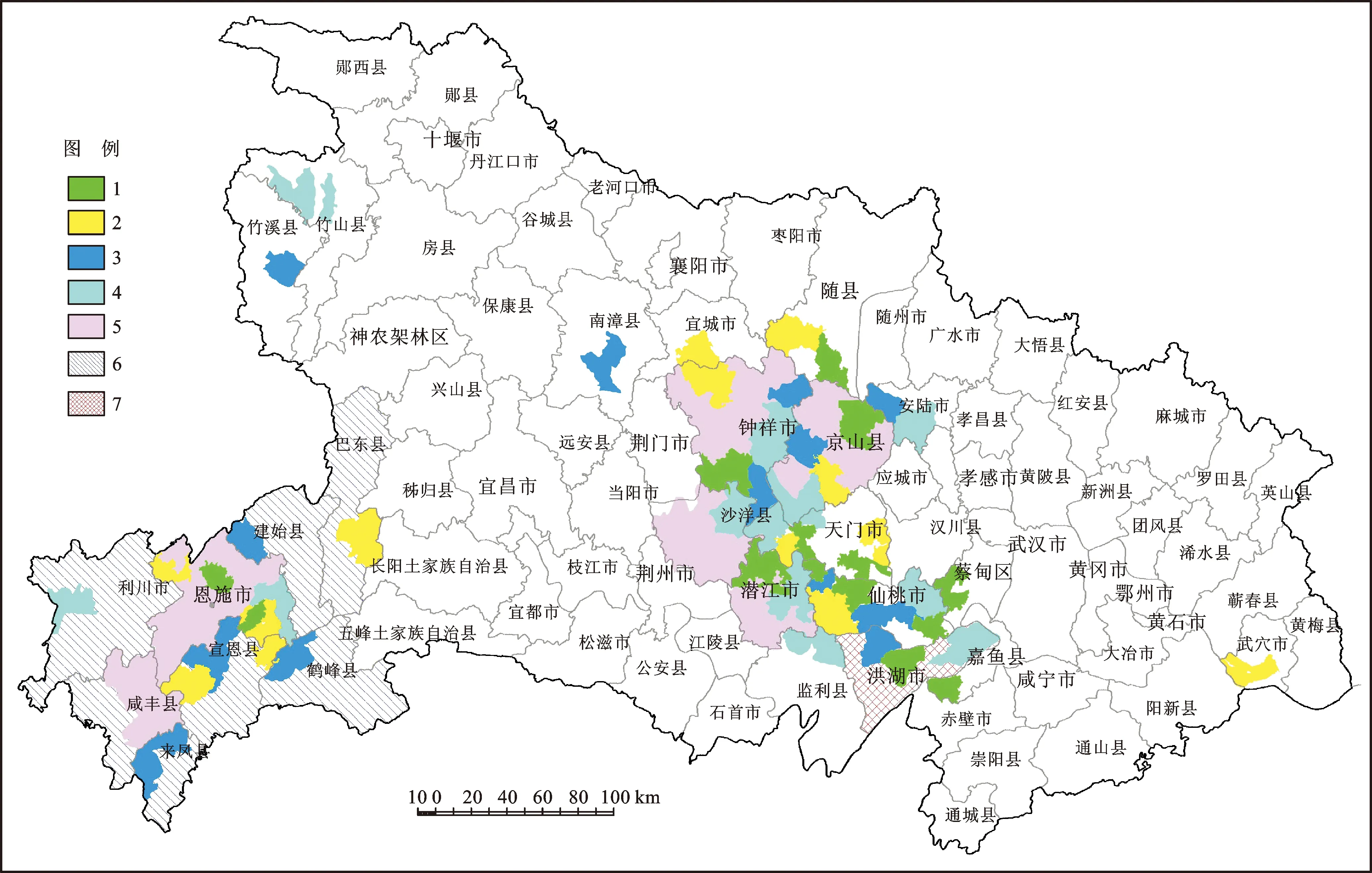

湖北省土地质量地球化学调查精度为1∶5万,调查评价区涉及全省主要产粮区江汉平原和鄂北岗地,以及鄂西山地特色农业发展区。工作范围主要为十堰市竹山县、竹溪县,恩施州全域,襄阳市南漳县、宜城市,随州市随县,荆门市屈家岭管理区、钟祥市、京山市、沙洋县,孝感市安陆市,天门市,潜江市,仙桃市,武汉市蔡甸区,荆州市洪湖市、监利市,咸宁市嘉鱼县,黄冈市武穴市等,涉及13个地级市的26个县(市、区)的230个乡镇行政区,其中基本达到县域调查评价全覆盖的有15个县(市、区),共完成调查国土面积45 326 km2,占全省国土面积的24.38%;完成调查耕园草地面积15091.1 km2,占全省耕园草地面积的25.17%(图1)。

1.4 方法技术

1.4.1技术思路

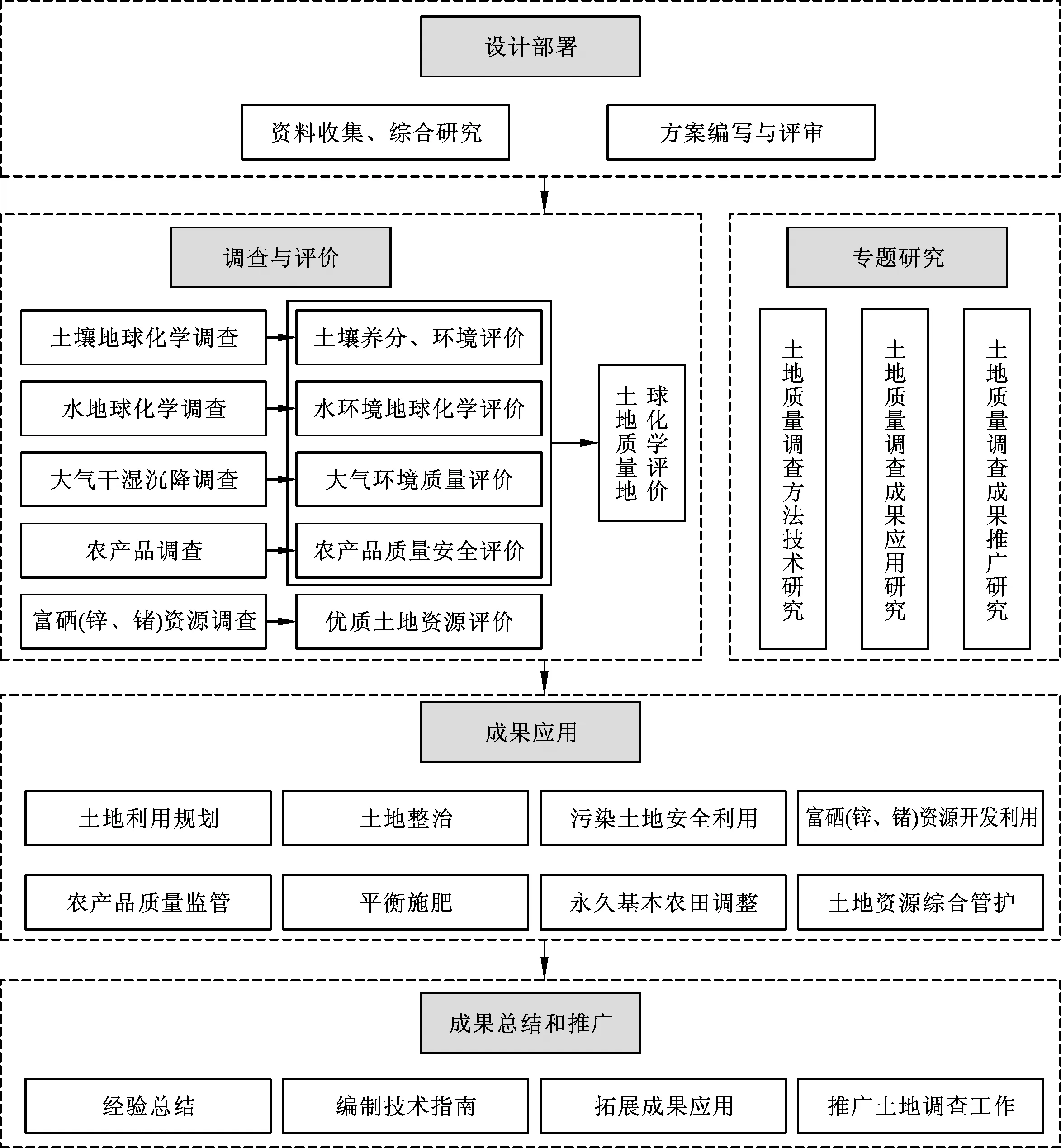

紧紧围绕湖北省国土资源管理中心工作,以实现土地数量、质量、生态管护的有机统一为目标,以耕地质量调查、评价为基础,以成果支撑服务土地资源综合管护工作为中心,以构建成果转化应用机制为动力,突出重点,兼顾一般,试点先行,以点带面,稳步推进,确保实效。以富硒土壤区为调查评价工作重点,兼顾典型地貌区,结合特色农业产业发展区开展工作,采用边调查评价边应用推广,加快调查评价成果服务于国土管护、地方发展规划和特色农业产业发展的进程。总体坚持以调查为基础、评价为核心、研究为纽带的技术路线(图2)。

图1 湖北省土地质量地球化学调查工作进展Fig.1 Progress of geochemical survey of land quality in Hubei Province1.2014年“金土地”工程调查评价区;2.2015年“金土地”工程调查评价区;3.2016年“金土地”工程调查评价区;4.2017年“金土地”工程调查评价区;5.2018年“金土地”工程调查评价区;6.2018—2020年恩施州全域土地质量地球化学调查暨土壤硒资源普查工作区;7.2019—2020年洪湖市全域土地质量地球化学评价暨地方特色农业硒资源调查区。

图2 土地质量地球化学调查评价技术路线Fig.2 Technical route of geochemical survey and evaluation of land quality

1.4.2样品采集与分析

样品采集执行中国地质调查局土地质量地球化学评价规范和相关技术要求,以土地利用现状图为基础,以图斑为样品采集单元,土壤样品基本采样密度为4~8点/km2,在富硒土壤区域、耕园草地及重点调查区域加密到16点/km2,采集表层0~20 cm土壤样品。灌溉水采样按照灌溉水网自灌溉水源开始分段向下枝状布置禾样点或按汇水盆地布置采样点,采样密度控制1点/16 km2,采集时间为农作物的灌溉期。大气沉降物监测样品按1点/50~80 km2的密度布置监测点,监测时长为1个环境年,根据评价区地形地貌及大气质量状况每3~6 个月采集一次样品。农作物样品以采集大宗农作物为主,兼顾特色农产品,江汉平原及周边以水稻、小麦、油菜、大豆等为主,并适当采集玉米、莲米、大蒜、香菇及水产品等;恩施地区以茶叶、玉米、土豆为主,并兼顾各种蔬菜、中药材等特色产品。样品以采集食用部分为主,部分农作物样品采集了根系土壤、茎叶、根。

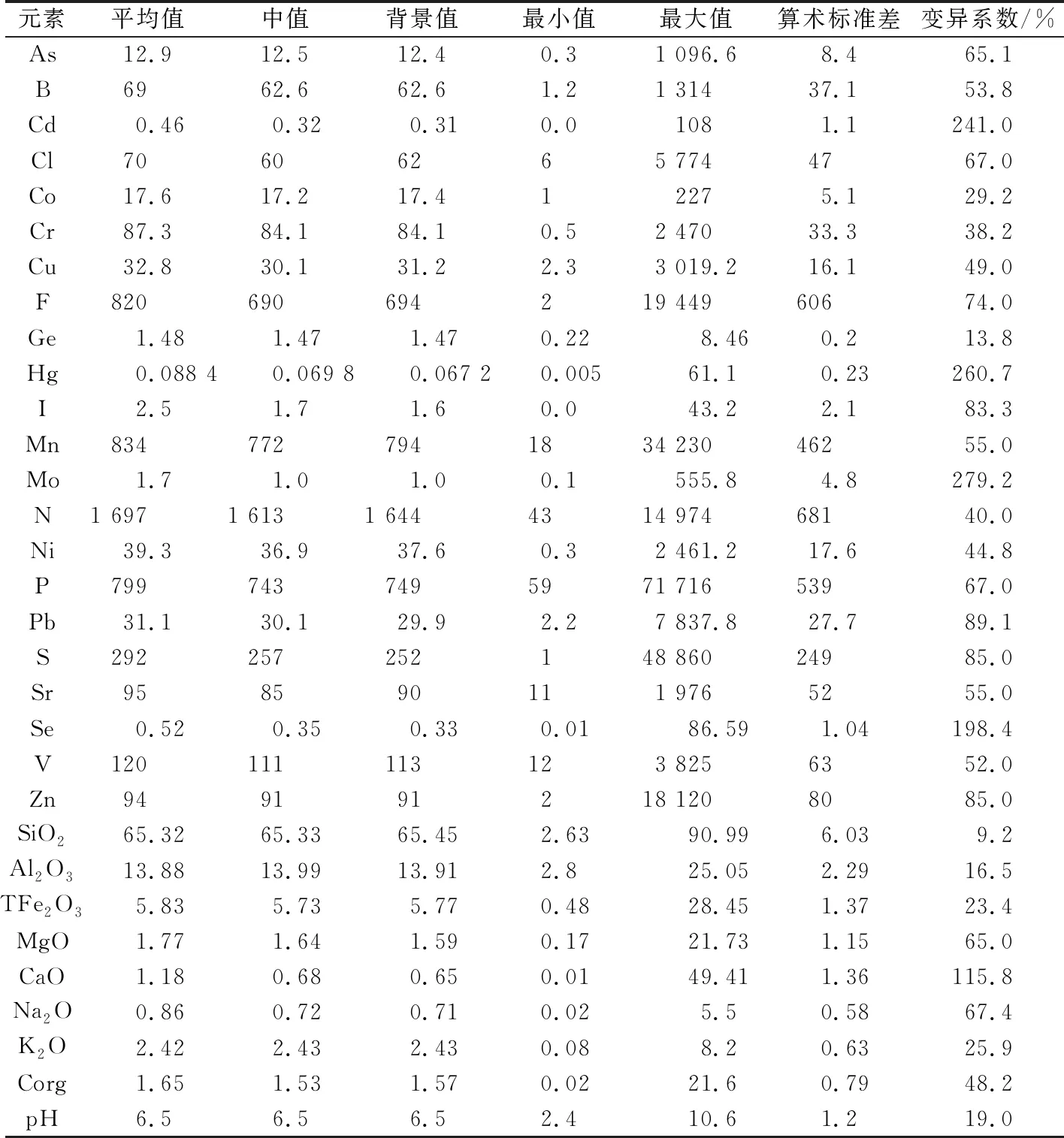

样品分析主要由湖北省地质实验测试中心承担,质量监控由中国地质调查局区域化探样品分析质量检查监督组负责。样品按单点样进行分析测试,土壤样品分析指标为As、B、Cd、Cl、Co、Cr、Cu、F、Ge、Hg、I、Mn、Mo、N、Ni、P、Pb、S、Se、Sr、V、Zn、SiO2、Al2O3、TFe2O3、MgO、CaO、Na2O、K2O、Corg、pH等,水样分析指标为pH、溶解性总固体、高锰酸钾指数、总硬度、氟化物、硫酸盐、氯化物、硝酸根、Cr6+、Ba、Fe、K、P、Mn、As、Hg、Se、Cu、Zn、Mo、Cd、Pb、总氮等,农产品分析指标为Se、As、Hg、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Mo、Cd、Pb、Ca、Fe、K、Mg、Mn、P、S、Ge、Sr、Li等。共采集各类样品29.3万件,获得样品分析数据760万余个。分析测试结果均经过中国地质调查局区域化探样品分析质量检查监督组验收合格。

2 主要成果

在湖北省自然资源厅、相关市(州)、县(市、区)党委政府及其部门的大力支持下,在湖北省地质局各承担单位的技术支撑和艰苦努力下,湖北省土地质量地球化学调查取得了阶段性的丰硕成果,富硒资源应用成效显著,为全省国土资源管理、耕地质量提升、生态环境保护和富硒产业发展等多方面提供了重要的技术支撑。

2.1 土壤和灌溉水地球化学特征

全面获取了调查区土壤、水、大气干湿沉降、农作物等多介质多参数系统调查基础数据,获取了调查区土地多元素地球化学含量海量信息和多元素地球化学背景值,查明了调查区土地质量地球化学特征及土地多元素指标地球化学空间分布规律。调查区高精度、翔实的基础地球化学资料为基础地质研究、农用地保护与利用、生态环境保护、土壤污染防治、农业种植规划、农产品安全保障及农业种植结构调整、富硒(锌、锶、锗)土地资源开发利用等多方面提供了基础数据支撑。

2.1.1土壤地球化学特征

调查区土壤元素含量受地貌条件、成土母质、土壤类型、土地利用类型差异的影响,表现为多样性(表2)。总体以As、Co、B、F、Mn、Cu、Ni、F、Se、Cd、MgO等较为富集,而I、S、Cl、Sr、K2O、CaO、Al2O3、TFe2O3、Na2O相对贫乏,与中国土壤元素含量特征较相似,但Cd、Se、Mo元素表现最为富集,含量分别达到中国土壤元素含量中值的2.29倍、1.75倍、1.61倍。与世界土壤元素含量中值比较,调查区土壤中I、S、Cl、Sr、CaO、Al2O3、TFe2O3、Na2O含量较低,Ni、Mn、K2O、Corg、Se、Cd、Mo、N、P、Pb、SiO2含量略低,Zn、Cu含量接近世界土壤元素含量中值水平,而Hg、As、Co、B、Cr、F、Ge、MgO含量偏高。

表2 湖北省调查区土壤元素含量及背景值参数(n=215 659)Table 2 Soil element contents and background value parameters of study area in Hubei Province

2.1.2灌溉水地球化学特征

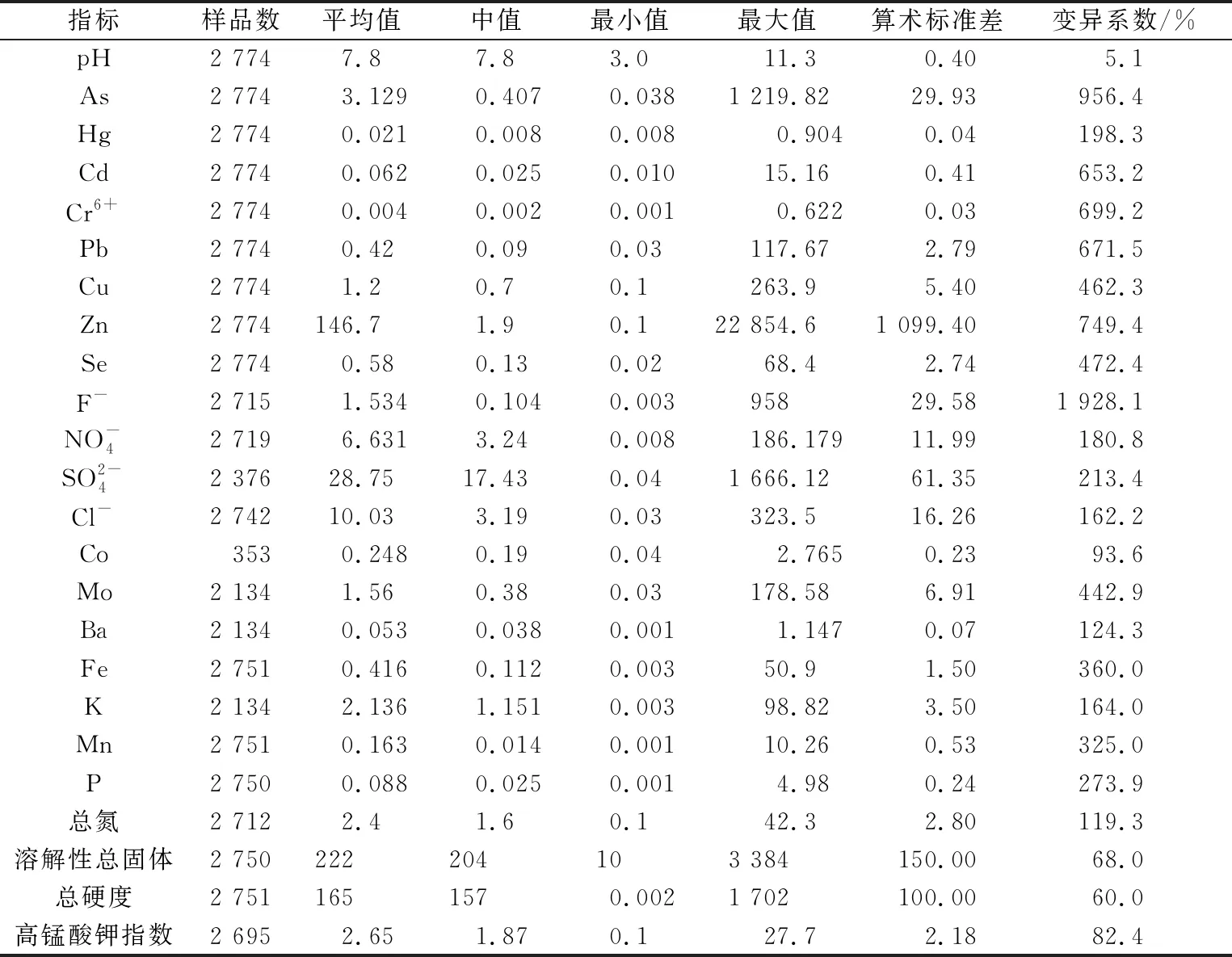

灌溉水指标地球化学分布总体受区域地质母体沉积环境、自然生态环境、人为环境污染以及自身化学性质等复杂因素制约,从而表现出不同的变化特征。评价区共采集分析灌溉水样2 774件,分析测试24项指标,各指标含量特征值参数见表3。

2.2 土壤环境质量风险评价

参照《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB 15618—2018)和评价方法,对湖北省调查区进行土壤环境质量风险评价,对农用地土壤中重金属环境元素进行污染风险类别划分,分为优先保护类、安全利用类、严格管控类三大类。通过调查评价,系统查明了调查区土地质量的新情况。综合评价结果显示,调查区耕地土壤重金属污染风险总体良好,优先保护类耕地面积为11 466.50 km2,占比75.98%;安全利用类面积为3 417.90 km2,占比22.65%;严格管控类面积为206.70 km2,占比1.37%。影响调查区土壤重金属污染风险的指标主要为Cd,其次为Cu、Ni,其余元素影响较小。调查区各单指标和综合土壤环境质量面积情况见表4。

从成土母质分析,鄂西地区黑色岩系分布广泛,黑色岩系岩石中Cd、Cu、Ni等元素较富集,黑色岩系岩石通过风化形成了区域性的Cd、Ni高背景土壤。鄂西地区土壤重金属污染风险状况主要是由于成土母质影响,引起土壤中Cd、Cu、Ni富集,从而使得土壤中重金属元素Cd、Cu、Ni超过风险筛选值,导致土壤为安全利用类,甚至严格管控类。

2.3 耕地质量地球化学等级评定

参照《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0296—2016)[19]和评价方法,以土壤养分、土壤环境指标为主,以大气沉降物、灌溉水环境质量为辅,综合考虑与土地利用有关的各种因素,对湖北省调查区进行土地质量地球化学指标等级评价。

表3 湖北省调查区灌溉水指标参数Table 3 Index parameters of irrigation water in Hubei Province

表4 湖北省调查区耕地土壤重金属污染风险分类面积Table 4 Classification area of heavy metal pollution riskin cultivated soil of study area in Hubei Province

优质的土地资源可以产出质优价高的农产品。通过调查评价,基本掌握了调查区土地资源的新优势。综合评价结果显示,调查区耕地土地质量地球化学综合等级以一等(优质)、二等(良好)、三等(中等)为主,面积分别为4 544.47 km2、5 295.40 km2和4 108.48 km2,占比分别为30.11%、35.09%和27.23%;四等(差等)面积为564.11 km2,占比3.74%;五等(劣等)面积为578.54 km2,占比3.83%。调查区不同土地利用类型土壤质量综合等级面积见表5。

调查区土壤质量综合等级分布总体表现为鄂西恩施地区、鄂西北十堰地区土壤综合质量较差,鄂北—汉江夹道一带土壤质量优良。恩施州大部分县市、鄂西北十堰市竹山县、襄阳市南漳县土壤质量综合等级以三等(中等)为主,十堰市竹溪县土壤质量综合等级以四等(差等)为主;鄂北—汉江夹道一带土壤质量优良,一等(优质)和二等(良好)土壤大面积分布,占比在66.53%~94.26%,其中襄阳市宜城市、仙桃市、天门市、荆州市洪湖市、荆州市监利县、荆门市钟祥市、荆门市沙洋县、荆门市京山市、咸宁市嘉鱼县二等(良好)以上土壤占比均在70%以上。

2.4 耕地质量变化趋势

通过调查研究,初步揭示了调查区耕地质量变化的新趋势。与以往资料对比分析,发现了一些必须引起高度关注的耕地环境质量变化的新趋势:①重金属元素在耕地土壤中的累积速率加快,尤其耕地重金属镉的累积已引发了部分地区生态效应的变化,部分地区农产品安全性存在隐患,不容忽视;②对比发现,部分地区耕地土壤酸化趋势明显加快,调查区耕地酸化土壤面积6 833.33 km2,占比45.27%,耕地土壤酸化面积在逐步扩大,值得重视;③耕地土壤有机质含量呈现减少变化,调查区耕地有机质缺乏面积3 693.33 km2,占比24.46%,耕地肥力有变差趋势,必须正视。

表5 湖北省调查区不同土地利用类型土壤质量综合等级面积Table 5 Comprehensive grade area of soil quality in different land use types of study area in Hubei Province

2.5 富硒锌锗资源状况

参照《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T 0295—2016)中的硒等级划分标准评价,湖北省调查区富硒土壤资源较为丰富,圈定富硒土壤耕地面积4 006.77 km2,其中:恩施地区、竹山县和竹溪县耕园草地普遍富硒,土壤硒资源优势明显;潜江市、钟祥市、监利县、仙桃市、洪湖市、天门市、京山市、沙洋县、武穴市、蔡甸区等县(市、区)富硒土壤均有大面积分布且集中连片。

圈定富锌土壤耕地面积4 273.03 km2。其中:洪湖市、潜江市和仙桃市土壤锌资源丰富,富锌土壤耕地面积分别为434.55 km2、442.13 km2和406.32 km2;恩施市、利川市土壤锌资源次之,富锌土壤耕地面积分别为371.22 km2和334.79 km2;天门市、钟祥市、建始县、宣恩县、鹤峰县富锌土壤耕地面积>200 km2;京山市、监利县、巴东县、咸丰县富锌土壤耕地面积>100 km2。

圈定富锗土壤耕地面积5 618.73 km2。其中:利川市、潜江市、钟祥市和恩施市土壤锗资源丰富,富锗土壤面积分别为593.43 km2、571.21 km2、556.99 km2和518.47 km2;巴东县、洪湖市、咸丰县、建始县、仙桃市、宣恩县、天门市和京山市土壤锗资源次之,富锗土壤耕地面积范围为221.14~309.80 km2;来凤县、监利县、鹤峰县、竹山县、沙洋县富锗土壤耕地面积>100 km2。

2.6 创新调查评价方法技术

建立了湖北省土地质量地球化学评价方法技术体系和标准体系。标准化是保证土地质量地球化学调查和成果有效转化应用的依据。在工作、实践的基础上,湖北省结合自身的特点和实际需求,先后编制发布《湖北省“金土地”工程工作细则(试行)》、《恩施州全域土地质量地球化学评价暨土壤硒资源普查工作技术要求》、《湖北省土地质量地球化学评价技术要求(试行)》、《村级土地质量档案建档技术要求》等,提出三因素赋值方法、村级土地质量档案建档方法,开发了土地质量地球化学评价“智慧云”平台,不断提高评价的标准化和科学化。

建立了土地质量地球化学调查评价动态数据库,为土地资源管理从数量管理向数量、质量及生态“三位一体”综合管理转变提供了科学依据。通过开展湖北省“金土地”工程数据库建设,首次建立了湖北省“金土地”工程数据库平台,实现全省土地质量地球化学调查评价数据标准化存储、管理和使用,形成一套完整的湖北省土地质量地球化学评价数字资料,统一了土地质量地球化学评价尺度和方法技术,尝试与国土“一张图”对接,有效服务于土地资源“三位一体”管护,推进“智慧湖北”信息化建设。

2.7 调查评价应用科学合理化建议

在调查评价成果数据基础上,通过开展土地利用适宜性区划,在基本农田和高标准基本农田划定、耕层土剥离再利用、科学补肥、农用地污染防治,以及农用地保护与安全利用等六个方面提出了合理化建议,可为国土数量、质量和生态“三位一体”管护和绿色农产品开发、土壤污染防治等工作提供支撑服务。

(1) 建议在基本农田和高标准基本农田划定工作中,结合耕地环境质量进行调整。在原划定的基本农田区和高标准基本农田内,对于土壤环境质量严重超标区,建议调出基本农田和高标准基本农田范围;在原划定的基本农田区和高标准基本农田外,能满足农业生产需要条件且土壤环境质量优良区,建议调入基本农田和高标准基本农田范围。

(2) 建议在耕层土剥离再利用时,考虑耕地土壤pH值、重金属超标情况以及土壤有机质含量等因素,对耕层土剥离适宜区、耕层土剥离限制区、耕层土剥离风险区区别对待利用。

(3) 建议按照联合国粮农组织对土地的宜耕性从土壤养分的角度,按照高度适宜区、中等适宜区、一般适宜区、勉强适宜区、暂时不适宜区、不适宜区6类分区对农业种植结构进行调整。

(4) 建议按照《测土配方施肥技术规范》(NY/T 1118—2006),结合“金土地”工程获取的农用地图斑养分数据,按照缺什么补什么、缺多少补多少的原则,进行科学补肥,减少化肥的使用量。

(5) 建议在农用地污染防治方面,对无重金属超标的农用地实施优先保护政策;对有轻微、轻度和中度超标的农用地进行监测控制,影响农产品安全的区域应纳入污染防治,暂还未影响农产品安全的区域加强管理;对已达到严重超标程度的农用地实施严格管控,及污染防治或土地利用调整,以保障农产品安全。

(6) 建议建立农用地分类管理清单,按优先保护类、安全利用类和严格管控类三个类别进行分类管理。对达到土地地球化学质量一等、二等的耕地,且纳入到基本农田划定区域,建议优先划定为永久基本农田,实行严格保护,确保其面积不减少、土壤环境质量不下降;对达到土地地球化学质量三等、四等的耕地,有轻度和中度超标的,建议纳入安全利用类管护,采取农艺调控、替代种植等措施,降低农产品超标风险;对达到土地地球化学质量三等、四等的耕地,存在重度超标,建议纳入严格管控类管理,划定特定农产品禁止生产区,制订调整种植结构、土地用途变更、治理与修复计划。

3 成果应用与未来展望

3.1 成果应用

3.1.1服务地方经济建设

湖北省土地质量地球化学调查是落实湖北“一主引领、两翼驱动、全域协同”发展战略、助力地方经济发展、服务乡村振兴的重点项目,项目成果可指导地方农业产业结构优化调整,加快推进区域优势土壤资源的开发利用,推动区域优质高效生态农业协调发展和产业转型升级,服务地方经济发展。通过调查评价,富硒土地资源利用有效地促进了湖北省地方经济发展。富硒产业是以硒资源合理和可持续开发利用为基础的新兴大健康产业,富硒农业是功能农业,市场前景广阔,潜力巨大。2013年以来,在湖北省委、省政府的支持下,各地积极开发利用硒资源,富硒产业得到快速发展。截至2018年底,全省富硒产业总产值达到650亿元,从事富硒产业的企业1 500余家,拥有富硒商标471个,形成了恩施州、江汉平原两大增长极。建立了硒资源开发联席会议制度,发布了富硒产业“十三五”规划,成立了一系列富硒研究平台,建成了一批富硒产业基地,创建了“硒博会”展会品牌。

3.1.2服务国土空间规划

国土空间规划编制对贯彻新时期高质量发展具有重要意义,国土空间规划编制需要开展生态红线划定、基本农田划定、城市开发边界划定、国土空间保护现状评估、基础信息“一张图”平台建设、“多规合一”数据整合、资源环境承载力和国土空间适应性评价等专题研究,并且还需对地方人口结构、自然资源资产、产业经济发展等情况以及政府财务和地质环境等状况的专题进行研究。截至2018年底湖北省全面完成了全省26个县市1∶50 000区域土壤地球化学调查、区域地表水和浅层地下水地球化学、区域农产品调查等工作,编制了全区土地利用、土水污染等图件,从空间区域尺度上获取了全省以农业、地质为主导的系统生态地质环境基础信息,为湖北省国土空间规划提供了丰富翔实的数据基础。

3.1.3服务国土科学化管理

国土管理是对国土资源开发利用的组织、协调和监督,其目的是提高国土资源的利用率,保持国土资源持续开发利用,充分发挥国土整治的经济效益。土地质量地球化学调查是一项基础性工作,既是地质调查服务国土资源管理的支撑点,也是土地管理与地质工作深度融合的突破点。湖北省土地质量地球化学调查项目在实施过程中,研发了“湖北省土地质量地球化学调查样品采集系统和采集数据管理系统”,这是利用新一代信息技术构建的基于大数据的地质调查工作系统。该系统可将采样工作、质量监控、数据整理入库等工作通过云端联系起来,实时掌握各部门及各单位人员工作质量及进度,监控样品采集的到点情况,服务于国土管理部门对土地质量调查过程质量的监控,其实时、可靠、精准的信息为各个生产环节的质量提供了保障,提高了其工作效率。数据管理系统通过将数据系统录入,能够快速地实现智能分类和查找,提高国土管理部门对数据信息的管理及使用效率,实现其对全省土地质量地球化学调查评价数据的统一管理和统一调度,促进土地调查信息化。

3.1.4服务生态文明建设

在服务支撑生态文明建设方面,土地质量地球化学调查工作是一项重要的内容。通过调查评价,查明了湖北省土地质量变化情况和污染土地分布规律,保障了土地质量和生态安全,促进了农业经济可持续发展。据全省土地质量地球化学调查成果显示,调查区土壤环境质量总体良好,但中度—重度污染土壤仍占有一定数量的面积,土壤环境质量安全形势不容乐观。各级地方政府正积极利用全省土地质量地球化学调查成果,有效开展土壤污染防治工作。如恩施市根据调查发现的大面积黑色岩系风化造成的土壤重金属镉元素超标现象,提出提高土壤pH、增施有机肥和调节土壤Eh等一系列降低土壤镉元素活性的方法;京山市根据调查发现污染区域大多位于丘陵区、林地内的现象,提出由政府组织在污染区内种植对重金属元素吸收较好但不进入人类食物链的植物,有效改善土壤质量,并加强对工业废水、废气、矿业固体废弃物等综合治理和利用;武汉市蔡甸区根据调查发现土壤中有重金属污染元素,主要包括汞、镉、铅、铬、砷等生物毒性显著元素的现象,提出采用工程、化学、生物和农业等方法开展重金属污染治理。

3.1.5服务乡村振兴战略

依托湖北省土地质量地球化学调查成果,通过土壤质量评价及特色优势资源评价与地方农业产业发展有机结合,推进当地特色优势农业产业园建设,以“富硒、富锶、富锌、绿色”提升地方特色农业的核心竞争力,增加农民收入,有效实现贫困村农民脱贫致富,服务于乡村振兴战略。比如:恩施市板桥镇大山顶村为省级重点龙头企业——湖北巨鑫集团的白萝卜种植基地,该村生产的天然高山反季节白萝卜已成为沃尔玛超市、北京首航超市、宜昌北山超市等多家连锁超市的蔬菜供应基地,“金土地”工程成果显示白萝卜样品硒含量达到富硒标准15倍,表明该村具有优质富硒白萝卜种植潜力;“金土地”工程成果显示在恩施新塘乡双河居委会、下坝村一带白菜样品硒含量达到富硒标准7倍,表明该区域具有特色天然富硒高山白菜的种植优势;沐抚办事处、营上村一带富硒茶叶优势也非常明显;京山县通过实施“金土地”工程项目,以京山县孙桥镇胡家棚贫困村为示范区,积极培育贫困村特色富硒稻米产业,通过企业溢价(富硒农产品增值部分)收购反哺农民,达到农业提质增效、农民增收的目的。

3.2 未来展望

湖北省土地质量地球化学调查工作未来将重点围绕服务自然资源管理、生态文明建设和乡村振兴需要,践行山水林田湖草是生命共同体的发展理念,革新调查评价技术,创新成果表达方式,强化调查与研究融合,提高调查成果质量,加快推进土地质量地球化学调查工作,实现湖北省全域土地资源数量、质量、生态“三位一体”的综合调查与评价,更好地服务自然资源管理工作。

3.2.1调查评价技术革新

现有土地质量地球化学调查评价方法还不能完全做到高效、快速,往往实施周期较长,难以满足国土空间规划和自然资源管理的需求,这就要求充分利用地球化学、遥感等先进技术,对已有的调查评价方法进行技术革新,强化智能信息处理技术,形成土地资源数量、质量、生态“三位一体”的综合调查评价技术,提升调查评价工作质量。

3.2.2成果表达创新

现有土地质量地球化学调查成果表达偏重于技术规范型,不能完全满足现代土地资源管理需求,需要结合耕地保护、数量质量生态管护、生态修复等不同技术要求,改变成果表达方式,提高土地资源调查直接支撑服务土地资源管理的能力和水平。

3.2.3“金土地”工程实施

湖北省土地质量地球化学调查工作尚未达到全覆盖,不利于政府土地利用管理决策规划和优势资源的开发利用,未来需要进一步加大土地质量地球化学调查工作,继续实施“金土地”工程,实现湖北省1∶5万调查评价全覆盖。

3.2.4调查与研究融合

充分运用土地质量地球化学调查大数据,研究人类活动与自然环境的交互作用,揭示土地资源开发利用和生态系统保护的主导因素,围绕国土空间统筹规划、自然资源综合管护、生态空间整体保护修复的重大科学命题,开展耕地种植适宜性研究和种植区划研究、配方施肥研究、生态环境承载力评价体系和评价模型研究、耕地质量动态监测研究、后备耕地调查和土地的综合利用研究、富硒关键技术研究等,不断拓展土地质量地球化学调查服务领域。

4 结论

(1) 系统查明调查区土地质量的新情况。调查区优先保护类耕地面积占比75.98%,安全利用类面积占比22.65%,严格管控类面积占比1.37%,影响湖北省耕地土壤重金属污染风险的指标主要为Cd元素。

(2) 基本掌握调查区土地资源的新优势。发现一批适宜种植名优特农产品的优质土地,恩施地区、竹山县和竹溪县耕园草地普遍富硒,江汉平原富硒土壤有大面积分布且集中连片,土壤硒资源优势明显,为湖北省富硒锌锗等优质土地资源开发利用提供了靶区,为长江经济带绿色发展注入了新动力。

(3) 初步揭示调查区耕地质量变化的新趋势。重金属元素在耕地土壤中的累积速率加快,尤其是耕地重金属镉的累积已引发部分地区生态效应的变化,部分地区农产品安全性存在隐患,不容忽视;部分地区耕地土壤酸化趋势明显加快,耕地土壤酸化面积在逐步扩大,值得重视;耕地土壤有机质含量呈现减少变化,部分耕地肥力有变差趋势,必须正视。

(4) 创新耕地质量调查评价方法技术的新体系。研发了“湖北省土地质量地球化学调查样品采集系统和采集数据管理系统”,搭建了湖北省土地质量地球化学评价数据库和村级土地质量档案数据处理系统,形成了湖北省土地质量地球化学评价技术要求,统一了湖北省土地质量地球化学评价方法和评价标准,科技助力得到充分体现。

(5) 提出土地利用科学合理化的新建议。开展土地利用适宜性区划,并从基本农田和高标准基本农田划定选区调整、耕层土剥离再利用、科学补肥、耕地种植适宜性、农用地污染防治和分类管理等6个方面提出科学合理化意见建议。

致谢:本文是一项集体研究成果,相关研究得到湖北省自然资源厅、湖北省地质局及所属项目承担单位的大力支持,在此致以诚挚的谢意。