改善水泥混凝土本征特性的补偿收缩技术研究进展

师海霞,纪宪坤,廉慧珍,王海龙

(1.中国混凝土与水泥制品协会,北京中联新航建材有限公司,北京 1000831;2武汉三源特种建材有限责任公司,湖北 武汉 430000;3.清华大学 土木工程系,北京 100062)

1 硅酸盐水泥的本征特性和混凝土工程耐久性的症结

水硬性无疑是硅酸盐水泥最重要的本征特性(inherent characteristic),但是热胀冷缩、湿涨干缩的变形却是硅酸盐水泥混凝土另一不受欢迎的本征特性。水硬性的来源主要是硅酸盐水泥水化生成具有不同聚集密度的、巨大比表面积的、颗粒尺寸多样的凝胶[1],影响硬化水泥混凝土性能的变形主要是和水密切相关的干缩。拌和水每减少6 kg/m3,约可减小干缩30 με[2]。其他如化学收缩、自收缩和冷缩(降温引起的)也都与水有关。

1.1 主要和水有关的收缩特性

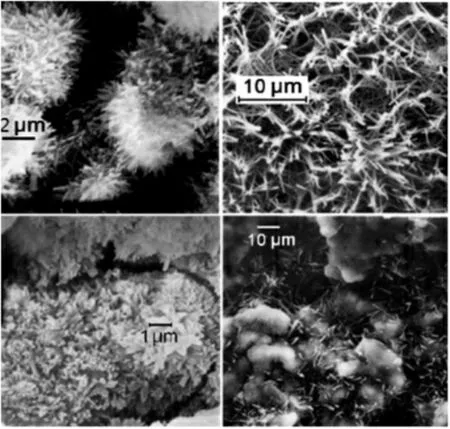

水泥水化必须在有水的条件下,通过溶液,在颗粒表面由表及里进行。根据Powers[3]对20世纪50年代前后的硅酸盐水泥计算,水泥完全水化的理论需水量为水泥质量的22.7%,这是理论上无孔的情况。Powers进一步计算,能提供22.7%的水可达到完全水化而孔隙率最小的需水量是38.4%,而搅拌成均匀的水泥浆体必须有足以分散水泥颗粒的拌和水,能搅拌均匀而完全水化、孔隙率最小的需水量则为43.8%。同时,混凝土的生产和成型工艺必须使用比上述理论计算值过量的水。但是,由于水泥浆体分散性所限,即使使用比上述理论值更大的水胶比,也不可能完全水化,除非是大于1∶1的水胶比。这就注定混凝土必然是一种多孔材料。混凝土中必然存在的孔一部分是毛细孔,即直径小于1 mm而大于100 nm的孔;另一部分是凝胶孔(Powers计算占凝胶体积的28%,并与水灰比和龄期无关)。水泥浆体中的孔实际上是除固体外所占据的空间,孔壁即固体表面,水泥浆体中的孔没有光滑的表面和规则的形状(见图1)。有时出现一些球形孔则是引入的气体形成的,或搅拌、振捣时携入而不应该存在的,不在本文中讨论。

图1 硬化水泥浆体中的孔隙形貌

毛细孔在相对湿度低于100%时就会开始失水,直到与环境相对湿度相平衡。图2为硬化水泥浆体在不同相对湿度环境中干缩和失水的关系示意[3]。

图2 水泥浆体干燥时失水-收缩关系示意

由图2可见,失水程度随环境相对湿度的下降而增大。其中①区为大毛细孔(宏观孔)失水;②区为细微毛细孔失水,其中当相对湿度≤45%包括C-S-H在内的所有固体开始失去其表面吸附水直到③区,失去所有固体表面吸附水;④区失去凝胶的层间水;⑤区是高温烘烤下发生的收缩,④区和⑤区为长期暴露于火中。

另一个与水有关的水泥混凝土收缩变形是自收缩(autogenous shrinkage),即当与外界无水分交换时,水泥继续水化消耗毛细孔中的水,毛细孔中蒸气压下降而凝缩,使体系整体体积收缩。自收缩产生的原因是水泥的水化,但是不等同于化学收缩。自收缩在初凝后就开始发生,水胶比0.4的混凝土2个月自收缩约为200 με,大部分发生于早期。

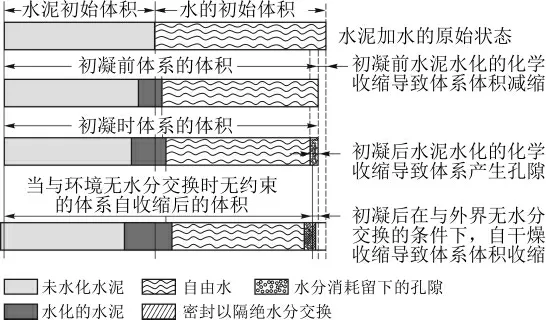

水泥水化过程产生的化学收缩和自由收缩是导致体系体积减小的原因,各阶段发展的过程示意如图3所示,此过程可分为3个阶段:第1阶段是初凝前水泥水化产生的化学收缩是导致体积收缩的主要原因;第2阶段是初凝后水泥水化的化学收缩导致体系产生孔隙;第3阶段为初凝后在体系与外界无水分交换的条件下,自干燥收缩是导致体系体积收缩的根本。

图3 水泥的化学收缩和自收缩

混凝土常用骨料比硬化水泥浆体有更高的弹性模量和低变形系数,故在一定水胶比范围内,混凝土的收缩变形会随浆骨比的减小而减小;在浆骨比不变时,干缩随水胶比的增大而增大,而自收缩随水胶比的增大而减小。由图4可见,这样的规律在水胶比大于0.3时,收缩总量与水胶比无关;而当水胶比小于0.3时,自收缩会随水胶比的减小而显著增大,其与干缩的差距增大,使总收缩值不再与水胶比无关,而是随水胶比的减小而增大。这个规律可以指导混凝土成型工艺施工中的养护措施和制定补偿收缩技术方案,根据混凝土与构件特点和环境进行有效的选择。

图4 浆骨比一定时水胶比对自收缩和干缩的影响

1.2 主要与温度有关的本征特性

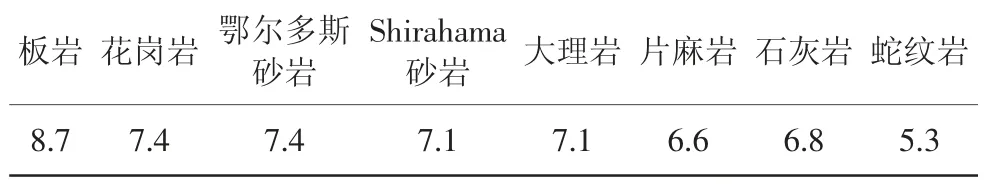

从本征特性来说,水泥混凝土的热胀冷缩变形也和水有关。硬化水泥浆和混凝土不同于其他单质或化合物,实际上是一种在远程上以范德华力为主的多相混合物,各组成部分中只有胶凝材料水化生成远程无序、近程有序的凝胶存在少量化学键。混凝土拌合物由胶凝材料、水和砂石等组成,尽管硬化后其中的水除被胶凝材料消纳和在大气中蒸发以外,总还存在与大气相对湿度相平衡的水。混凝土各组分中,水和水泥净浆的线胀系数分别为208×10-6、18×10-6/℃;常用骨料母岩的线胀系数见表1[4],表1为从0℃加热到60℃测试得到的线胀系数。

表1 常用骨料母岩的线胀系数(×10-6/℃)

在混凝土体系中,骨料的线胀系数最小,体积最稳定;水的线胀系数比水泥净浆的约大1个数量级;比骨料的大2个数量级。也就是说,因为有水的参与,混凝土温度升降对体积胀缩变形影响越大;早期温度越高,降温后在混凝土中产生的温度应力也会越大。拌和水量减少5.9 kg/m3,收缩可减小30 με[2]。

当然,硅酸盐水泥混凝土和温度有关的本征特性主要来源于硅酸盐水泥。水泥水化释放出热量是混凝土拌合物浇筑后温度升高的主要来源。水泥用量减少100 kg/m3,混凝土温升可降低约10℃,温度下降时产生的收缩,平均为9.9 με/℃[2]。当混凝土内外存在温度梯度时,收缩不一致而产生温差应力,例如温度每下降15℃,收缩约150 με,在约束下,弹性模量为30 GPa,则温度下降15℃时产生弹性拉应力为4.5 MPa。混凝土内部与环境温差越大,降温速率就会越快,降低混凝土入模温度对降低混凝土温升就很重要。入模温度降低10℃时,可相应地减小集聚的拉应变约70 με,占混凝土总应变相当大的部分。

近年来水泥中细颗粒增多,总体细度更细,发热更早、更大。混凝土早期收缩一般约60%来自温度应力[2]。尤其是高强度、低水胶比的较大体积混凝土,甚至最小断面尺寸超过30 cm[5]早期收缩主要是温度收缩、自收缩和拆模后的干燥收缩。

1.3 混凝土耐久性的症结

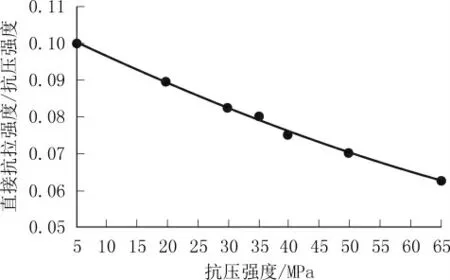

虽然收缩是硅酸盐水泥混凝土的本征特性,但是并不是收缩就必然开裂;收缩时粒子趋向于相向移动,无约束的收缩会使粒子相互靠近而产生整体体积缩小而并不开裂,在约束条件下,粒子间就会产生拉应力。钢筋混凝土结构中的混凝土必然处于不同程度约束的条件下,即使是单个自由构件或部件,当尺寸足够大时,混凝土内部各质点也会相互受到邻位的约束。因为按标准方法检测的混凝土强度只是平均值,实际破坏发生在极限应力最低之处,即最薄弱的环节,而这个最薄弱的环节是不确知甚至不确定的,所以一般来说,当拉应力在达到标称抗拉强度(极限拉应力标称值)以前(60%~70%)就会发生开裂。标称抗拉强度比标称抗压强度值低1个数量级。参照我国标准GB 50010—2015《混凝土结构设计规范》和英国标准BSEN 1992-1-1-2004,计算得到不同强度等级混凝土直接抗拉强度与抗压强度比值的关系如图5所示。

图5 不同强度混凝土的抗拉压强度比

在传统上,混凝土结构设计都是以强度为第一目标。鉴于具有至今尚无可替代的优点,钢筋混凝土仍是结构工程中的主角。钢和混凝土取长补短、分工合作的模式是由钢筋承受拉力,而混凝土尽管被“分工”为“受压”,但其实混凝土的主要任务是保护钢筋。混凝土结构的劣化失效主要表现为钢筋锈蚀,则承担保护钢筋任务的混凝土以抗渗性、抗冻性、抗化学腐蚀性和抗碳化性等表征耐久性试验指标成为当前混凝土结构耐久性设计所要求的指标。然而,事实是当前结构设计人员大多并不清楚,即使这些指标在混凝土试配时都能满足设计要求,也未必就能实现混凝土结构的耐久。一旦出现裂缝,尤其是早期裂缝,就存在一切环境因素侵入的通道,而威胁钢筋的安全,因此应当说控制裂缝才是混凝土结构耐久性的保证。

2 控制混凝土裂缝的技术路线和膨胀剂技术的发展

人们在19世纪末发现钙矾石是造成硅酸盐水泥混凝土在含硫酸盐的水中(例如海水)产生膨胀而破坏的原因,把钙矾石叫做“水泥杆菌”。1930年代中期法国学者罗塞尔利用钙矾石的膨胀在混凝土中产生预应力而补偿收缩。膨胀剂的发明是一次辩证法的胜利──改变钙矾石生成的环境条件,化害为利。我国自20世纪60年代开始研究和开发混凝土用膨胀剂,在扎实的研究基础上,开发了几乎涵盖世界上所研究过的品种,其中硫铝酸盐系列的膨胀水泥、自应力水泥是我国较早发明并用于生产的。20世纪90年代初中国建材研究总院推广应用钙矾石类和明矾石类膨胀剂,对减少混凝土开裂具有明显效果。然而,随着工程和技术的发展,混凝土材料的组分、性能以及应用条件和要求发生了很大的变化,而膨胀剂在现代混凝土中应用的基础研究没有跟得上。

过去膨胀剂主要用于管衬、水平构件面层等薄层构件,钙矾石的生成需要大量的水,并且本身也产生水化热,使用不当时会适得其反。有人用不同煅烧温度烧制出不同程度过烧的石灰,可以得到不同的膨胀期和膨胀速率,又开发出氧化钙-硫铝酸盐类“双膨胀源”的膨胀剂,其中的CaO水化的膨胀可产生更大的膨胀能,并缓解钙矾石对高需水量的需求,但是其反应对环境温度敏感,膨胀的时机不好控制。在炎热气候下,混凝土拌合物温度骤升,会致使大量膨胀能在混凝土产生足够约束力前之被消耗掉,而损害其补偿收缩的功效。因此GB/T 23439—2017《混凝土膨胀剂》在2019年出具的1号修改单明确要求“氧化钙类混凝土膨胀剂适用于混凝土浇筑过程中,胶凝材料水化温升导致结构内部温度不超过40℃的环境”。

3 以氧化镁为主要成分的膨胀剂

3.1 硅酸盐水泥中氧化镁成分的化害为利

水泥原料石灰岩中可能含有少量MgO的矿物成分,在煅烧过程分解成MgO,在水泥烧成温度(1450℃)下生成致密的产物,俗称死烧MgO。MgO与水反应生成Mg(OH)2,体积膨胀,而死烧MgO遇水反应很慢。过量的死烧MgO在结构物长期使用过程中因接触水会缓慢生成Mg(OH)2,理论上体积膨胀1.48倍,在硬化混凝土内部约束下产生很大破坏性的压力。例如据报道,1884年,法国有许多桥梁建筑物因使用了MgO含量高达16%~30%的水泥,在建成后2年就出现了破坏[6];德国Cassel市政大楼也因为水泥中MgO含量(达27%)过高而出现了安定性破坏[6]。

但是也有实例证明,当水泥中含极限量氧化镁时,其所产生的膨胀能补偿混凝土的收缩。例如刘家峡、恒仁2座大坝当地气候恶劣,年温差达70℃以上而裂缝很少,实测坝体内部均有微膨胀(分别为60×10-6和100×10-6),分析原因是所用水泥中含MgO量较大(如本溪水泥MgO含量为水泥熟料的4.5%~6.0%)。据此,吉林白山水电站混凝土重力拱坝(高149.5 m),使用较高MgO含量的抚顺水泥,由于某些原因,原设计的降温措施均未实施,60%以上基础混凝土在夏天浇筑,基础温差超过40℃,1982年蓄水前检查基础无贯穿性裂缝,应变计均显示压应变,表面裂缝也很少,运行至今近30年,无裂缝漏水现象[7]。膨胀混凝土的温降补偿作用得以证实,开创了MgO混凝土筑坝技术研究应用的先河[7]。

我国水利工程专家、工程院院士潘家铮指出[8]:“合适地在混凝土中加入氧化镁就可以化害为利,问题是要确切掌握它的变化机制并能严格地加以控制。我国在这方面的研究走在世界前列,有关科研人员进行了大量试验研究工作,总结了规律,提出了措施,并陆续在工程上进行实践,取得很好效果,在一座国际招标施工的大水电站上,因为要抢回工期,只能在酷暑季节大规模高速度浇筑基础混凝土,笔者经反复研究后决定在混凝土中掺加氧化镁来解决开裂顽症,大坝未出现有害裂缝,至今运行正常。时至今日,在水工中使用外掺MgO控制开裂已有成熟的技术和成果,相关单位已经制定出了氧化镁膨胀剂的产品标准和应用技术规范。

按现行标准压蒸法检验含过量CaO和/或过量MgO的水泥净浆安定性会不合格。然而,因条件不同(压蒸法试验为100℃以上高温、无约束,使用水泥净浆的小试件),在混凝土中未必会有同样后果。膨胀变形是粒子向背的运动,趋向于增大粒子之间距离。无约束的自由膨胀,当变形超过极限后,可导致出现开裂;在约束条件下,膨胀会受到约束而粒子相互挤紧,所产生的膨胀力转化成内能而被储存下来。所储存的膨胀能可补偿当混凝土发生收缩时产生的拉应力(见图6)。在实验室用压蒸法检测水泥安定性的目的是加速过烧氧化钙或氧化镁与水反应而膨胀的速率,以便快速检验,同时使用的是无约束的净浆小试饼,当然会在5%含量下就出现表面龟裂,甚至崩溃,而实际工程完全不是这种条件。在工程中有利还是有害,最重要的是在什么条件下,用在什么地方和怎样用;当然重要的还要有合适的掺量:掺量不够时不足以产生足够的膨胀能;掺量过大时,还有可能变成“无声爆破剂”。

图6 有或无约束时膨胀和收缩应力和变形行为的差别

3.2 以氧化镁为主要成分的膨胀剂特点

不同组分膨胀剂有不同的膨胀机理和特性,在不同条件下使用时也会有不同效果。与之前主要品种的膨胀剂相比,氧化镁膨胀剂具有两方面突出的特点。

3.2.1 膨胀性能的可调性

膨胀剂开始膨胀的时间和发展历程必须和混凝土中水泥水化硬化过程相匹配。只有在混凝土硬化足以对膨胀产生一定的约束时,膨胀剂产生的膨胀能才会被储存,若在混凝土拌合物塑性阶段膨胀剂就产生膨胀,则膨胀能会被提前消耗;如果约束太强,则膨胀产生的压应力又会发生松弛。调节组分和工艺可得到不同活性的氧化镁膨胀剂,则可根据使用的环境条件和混凝土放热规律予以选择,控制其混凝土合适的膨胀速率与膨胀率。

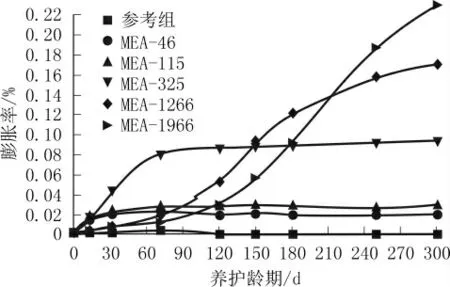

图7[9]为调节组分和活性制成的不同型号氧化镁膨胀剂在相同条件下的膨胀变形行为。

图7 调节组分和活性制成的不同型号氧化镁膨胀剂在相同条件下的膨胀变形行为[9]

由图7可见,在氧化镁活性较高时(MEA-46反应时间46 s和MEA-115反应时间115 s),膨胀率随龄期而增长至一定龄期后稳定;活性越低(MEA-325反应时间325 s),增长期越长,而且此后1年内在稳定中仍有很缓慢的增长。对于更低活性的产品(MEA-1266和MEA-1966反应时间超过1000 s),早期增长很缓慢,约在2个月后增速大大加快,至一定龄期后增速减慢,然后进入稳定期。活性越低,快速反应期越长,整个增长期也较长,最终进入稳定。这种膨胀性能的可调控,对于工程应用非常有利。除品种外,再加上掺量的调节,则具有更广的工程适应性,更有望于改善大宗使用硅酸盐为主的混凝土本征特性,这也是目前氧化镁膨胀剂在工程应用时需要掌握的关键技术。

3.2.2 膨胀性能的长效性

Mg(OH)2的溶解度非常低,纯样在20℃条件下的溶解度为9.628×10-4g/100 g水,比Ca(OH)2在20℃条件下的溶解度(0.168 g/100 g水)约低2个数量级,具有较好的水稳性。使用MgO膨胀剂在常温下不会因失水而膨胀率倒缩,Mg(OH)2在加热至340℃时开始分解,到490℃才完成分解反应,生成耐高温的固体MgO,反而具有阻燃作用。

据水利工程的应用研究,MgO的膨胀变形具有膨胀龄期晚,不会倒缩,膨胀随温度升高而增大,长期稳定等特点[7],对白山大坝近20年的观测结果如图8所示。

图8 实测用氧化镁含量较大的白山大坝自生体积变形

由图8可见,混凝土的体积变形呈单调膨胀,膨胀过程缓慢,基础混凝土养护近20年,仍在缓慢膨胀。白山大坝混凝土所用水泥中氧化镁含量只是原水泥中所含,并未超过现行水泥标准,即使稍有超过,最多1个百分点,但已显示出补偿收缩长效的特点。

李承木[10]研究了氧化镁膨胀混凝土长期变温养护的发展规律,结果表明,在20℃水中养护6年,混凝土的MgO仍未完全水化为Mg(OH)2,当环境温度升高后,剩余的MgO加速反应,使膨胀量增长。环境温度再由40℃变回20℃后,MgO的化学反应变缓,变形曲线平缓。扣除温度变形后,未因温度降低而产生收缩,试件的变形稳定。

张国新和张翼[7]外掺水泥用量10%的MgO后,监测混凝土在40℃和20℃两种养护温度条件下长期养护的自生体积变形,见图9。其与温度相关的规律与常态混凝土的相近,研究认为,由于碾压混凝土(RCC)的水泥用量少,相应单位体积的MgO掺量较少,总的膨胀量小于常态混凝土的。同时,掺用粉煤灰对MgO的膨胀量也有一定的抑制作用,2种养护温度下1年后膨胀量基本不再增长。

图9 外掺水泥用量10%的MgO后在40℃和20℃养护温度条件下长期养护的自生体积变形

武汉三源特种建材有限公司对某工程使用氧化镁膨胀剂的C30和C50混凝土构件内部应变进行观测,结果见图10。

图10为至今观测1年多的实例,经过冬季,仍在继续观测之中。仅由图10可见,无论不掺或掺氧化镁膨胀剂,在混凝土浇筑的初期都会因内部温升而膨胀,混凝土温度下降后,膨胀值随之回落,直到与环境温度一致。掺膨胀剂的混凝土的膨胀落差远小于不掺膨胀剂混凝土的落差;在约28 d以后各落差开始恢复,虽然变形随环境温度而有起伏,但总的趋势是掺膨胀剂的混凝土在观测期间变形仍有缓慢增长。一般硬化混凝土的极限收缩值为100~200 μm,而掺入适量合适品种氧化镁膨胀剂的混凝土,其变形可长期处于正值以上。

图10 自然环境下不掺与掺不同膨胀剂混凝土的应变

以上2个特点是迄今为止各类膨胀剂中最突出之处。和CaO相同之处,MgO也是只要有少量水就能反应,不像生成钙矾石那样需要大量的水;不同之处是,水化不像CaO那样迅速而激烈地放热,可控性和安全性更强。

4 结 语

(1)收缩是水泥基材料的本征特性,在约束条件下,当构件中混凝土收缩变形超过极限变形时就会产生开裂。现代使用混凝土必须由钢筋来承受拉力,混凝土的主要作用是保护钢筋,当有裂缝的混凝土受到大气中不可避免存在的氧气和与相对湿度有关的水侵入后,就可能使钢筋锈蚀,因此,不开裂的混凝土是保证钢筋混凝土结构耐久性的重要防线。只有补偿收缩才能从根本上保证混凝土的耐久性。

(2)目前我国膨胀剂还只用于有防裂要求的工程中。需要进行膨胀混凝土、微膨胀混凝土或无收缩混凝土本构关系的研究,以便更新钢筋混凝土结构体系。

(3)通过膨胀剂改善水泥基材料的本征特征,可使混凝土有更广阔的用途,因此需进一步深化对不同膨胀剂机理、不同环境和工程的实用性研究,使用能与混凝土同寿命的长效膨胀剂;对目前较好的氧化镁膨胀剂需加强基础性研究,进行可调控性预测系统的研究,同时继续进行长期性能的监测与分析。